戴望舒與施絳年的一段往事

施蟄存是戴望舒一生的知己和好友,他在杭州之江大學讀書時,就曾與戴望舒、杜衡等人成立蘭社,創辦文學刊物《蘭友》。施蟄存在《浮生雜詠》中有詩云:“湖上忽逢大小戴,襟懷磊落筆縱橫。葉張墨陣堪換鵝,同締芝蘭文字盟。”后來兩人又在上海大學讀書,一起從事文學創作、文學翻譯,創辦文學刊物《瓔珞》等活動,結成了深厚的友誼。在戴望舒的情感道路上,施蟄存的大妹施絳年留下了深深的印記。

戴望舒與施絳年的相識

施蟄存有四個妹妹,分別是大妹施絳年、二妹施詠沂、三妹施燦衢和四妹施企襄。《春色》第3卷第5期曾有文章關注施蟄存的妹妹們,該文稱:“他(指施蟄存)的父親,在一家襪廠當經理,收入已屬可觀,加之四個妹妹,就有兩個有好職業,舉樸動素的大妹妹,在本埠郵政金局供職,善于交際的二妹妹,也在一個機關里服務,再加上自己在杭州行素女中當教員,也有百多元的收入,一家人除了快要做媽媽的三妹,合在女中肄業的四妹外幾乎都是生產者,辦雜志自然不發生資本問題。”這篇報道有揶揄諷刺的語調,卻也基本反映了施蟄存家庭生活的一個側面。

那么,施絳年究竟是一個什么樣的女子呢?

據沈建中編撰的《施蟄存先生編年事錄》記載,施蟄存的大妹施絳年生于1909年1月22日,小施蟄存和戴望舒4歲。施絳年曾就讀于松江景賢女子中學。1923年7月,施絳年被位于蘇州的江蘇省立第二女子師范學校初中部錄取,列入初級中學一年正取生八十名名單。或許施絳年沒有去江蘇省立第二女子師范學校讀書,據施蟄存散文《適閩家書》和《玉玲瓏閣叢談》記載,1924年10月,他受父母之托赴杭州,接在杭州女子師范學校讀書的大妹施絳年回松江。

1927—1928年間,戴望舒經常往返于松江施蟄存家和上海之間,尤其是1928年3—5月間,戴望舒、杜衡和馮雪峰在施蟄存家里的一間小廂樓上從事文學活動,施蟄存有詩云:“小閣忽成捕逃藪,蟄居渾與世相忘。筆耕墨染亦勞務,從今文學有工場。”當是在這段時間內,戴望舒有了與施絳年認識的機會。

據多種傳記資料記載,戴望舒追求施絳年,而施絳年不為所動。這種惆悵和憂傷,促使戴望舒寫下了《雨巷》《我底記憶》《煩憂》等詩歌,這些充滿古典氣息和傷感情緒的詩句,袒露了戴望舒對施絳年的一片深情。1929年,戴望舒第一部詩集《我底記憶》由水沫書店初版,扉頁內容為“A Jeann”,據徐霞村回憶:“用法語寫的A Jeann,意為‘致絳年’。Jeann是法國女孩子的名字,音正好與‘絳年’差不多;A是‘致’的意思,獻給她的。”

署名“施絳年”的兩篇譯作

恰在這一期間,水沫社編譯了的《法蘭西短篇杰作集》于1928年10月1日由現代書局出版,該書收有施蟄存、戴望舒、杜衡、白冷、郎芳(戴望舒)等翻譯的小說7篇;1929年5月,水沫社編譯的《俄羅斯短篇杰作集》第一冊于水沫書店出版,該書收施蟄存、戴望舒、杜衡、孫仲岳、孫昆泉等人翻譯的小說7篇。這里兩本書都收錄了署名施絳年的翻譯小說,分別為法國作家美易梅(即梅里美)的短篇小說《砲臺之襲取》,和俄羅斯作家迦爾洵的短篇小說《紅花》。

這兩篇翻譯小說是否為施絳年本人所譯,還需要考證。1928年《法蘭西短篇杰作集》出版時,她才19歲,以她在杭州省立女子師范學校的求學背景,選擇梅里美和迦爾洵為翻譯對象,是有一定難度的。除了這兩篇署名施絳年的翻譯小說,目前也沒發現她創作或譯介的其他作品。那這兩篇翻譯小說的真正翻譯者會是誰呢?

戴望舒早期有筆名為“戴夢鷗”“夢鷗生”,這是為了紀念他小時被海水卷走的青梅竹馬的曼云表妹,他認為表妹化作了海鷗,自己也想在夢中化為海鷗。由此可見,戴望舒對純真感情的呵護與用心。《法蘭西短篇杰作集》和《俄羅斯短篇杰作集》這兩本書是施蟄存、戴望舒和馮雪峰等人在文學工場時期宏偉計劃的一部分,此時戴望舒正在追求施絳年,用追求對象的名字來署名,有一定的可能性。

《俄羅斯短篇杰作集》第二冊,與《俄羅斯短篇杰作集》第一冊同時出版,其中刊載了由戴望舒翻譯的迦爾洵的小說《旗號》;戴望舒在1935年2月翻譯出版的《高龍芭》中收有《梅里美小傳》,該文提到《砲臺之襲取》“簡潔精致,可算是短篇中的杰作”。可見,迦爾洵和梅里美都是這一階段戴望舒關注和翻譯的對象。

當然,這兩篇翻譯小說的真正譯者也有較大的可能性是施蟄存。施蟄存當時關注的興趣也是俄羅斯和法國小說,《俄羅斯短篇杰作集》第一冊和第二冊中,分別刊載了施蟄存翻譯的庫普林的《沙夏》和萊思珂夫的《古年代記中之一葉》;在《法蘭西短篇杰作集》一集和二集中,分別刊載了施蟄存翻譯的法朗士的《預臺太守》和沙都勃易盎的《阿盤塞拉易之末裔》。他是《俄羅斯短篇杰作集》與《法蘭西短篇杰作集》的主要策劃者與推動者,也是主要的翻譯者之一。施蟄存愛用筆名,諸如李萬鶴、柳安、蟄庵、陳蔚、施子仁、曾敏達等,他曾以二妹施詠沂之名為筆名的翻譯文章,因此,他用大妹施絳年的名字作為筆名,亦不無可能。

雖然施蟄存主要的翻譯對象為顯尼志勒(即施尼茨勒)、顯克微支、沙洛揚、尼克索、萊蒙特、莫列支等人,但他絕不局限于以上幾人,施蟄存的翻譯無論是體裁還是對象都是豐富而駁雜的,外國的小說、戲劇、詩歌、文藝理論和散文等都是他關注的內容,英、美、德、法、意、西班牙、奧地利、波蘭、匈牙利、保加利亞、俄羅斯等國的文學,都在施蟄存的譯介范圍之中,有名如薄伽丘、勞倫斯、海明威、顯克微支等人,到一些弱小國家的聲名不大的作家,也是他譯介的對象,他選擇的譯介標準,當是被作品的藝術、情緒、情感所感動,進而翻譯。因此,署名施絳年的關于梅里美和迦爾洵的小說,是否出自施蟄存之手也未可知。他對梅里美是比較推崇的。如他在《我的愛讀書》《乙夜偶談》《忘不掉的劉大白》等文章中,都表達了對梅里美的喜愛和崇敬。

戴望舒與施絳年的相戀

戴望舒追求施絳年終于出現轉機。

1931年10月1日出版的《新時代》發表《戴望舒與施蟄存之妹訂婚》,稱戴望舒傾愛施絳年已非一日,數月前曾一手拿安眠藥水,一手拿求婚戒指向絳年女士求婚。該報道稱絳年女士考入郵政匯業局,戴繼續追求,“現已大功告成,于日前正式訂婚,有情人終成眷屬,實文壇之佳話也”。

施絳年考入上海郵政儲金匯業局是確有其事,據1936年4月出版的《郵政儲金匯業局職員名錄》記載,施絳年為上海郵政儲金匯業局營業處的辦事員,通信地址為“呂班路萬宜坊二八號”。這個住址正是施蟄存當時在上海的家。后來戴望舒從法國回來,暫住的也正是呂班路萬宜坊28號。

據多種傳記資料記載,戴望舒之所以于1932年10月8日遠赴法國,是因為施絳年提出要他留學法國,學成歸國后完婚。據戴望舒姐姐戴瑛之女鐘萸回憶:“爸爸和施絳年訂婚后,施絳年還來過杭州,祖母(指戴望舒母)看了很喜歡,哪知道后來遇到一個有錢的茶葉店‘小開’(即小老板),她就變心了,爸爸要她早點結婚,她就要爸爸留學回來才肯和結婚。爸爸沒法,只能到法國去。”

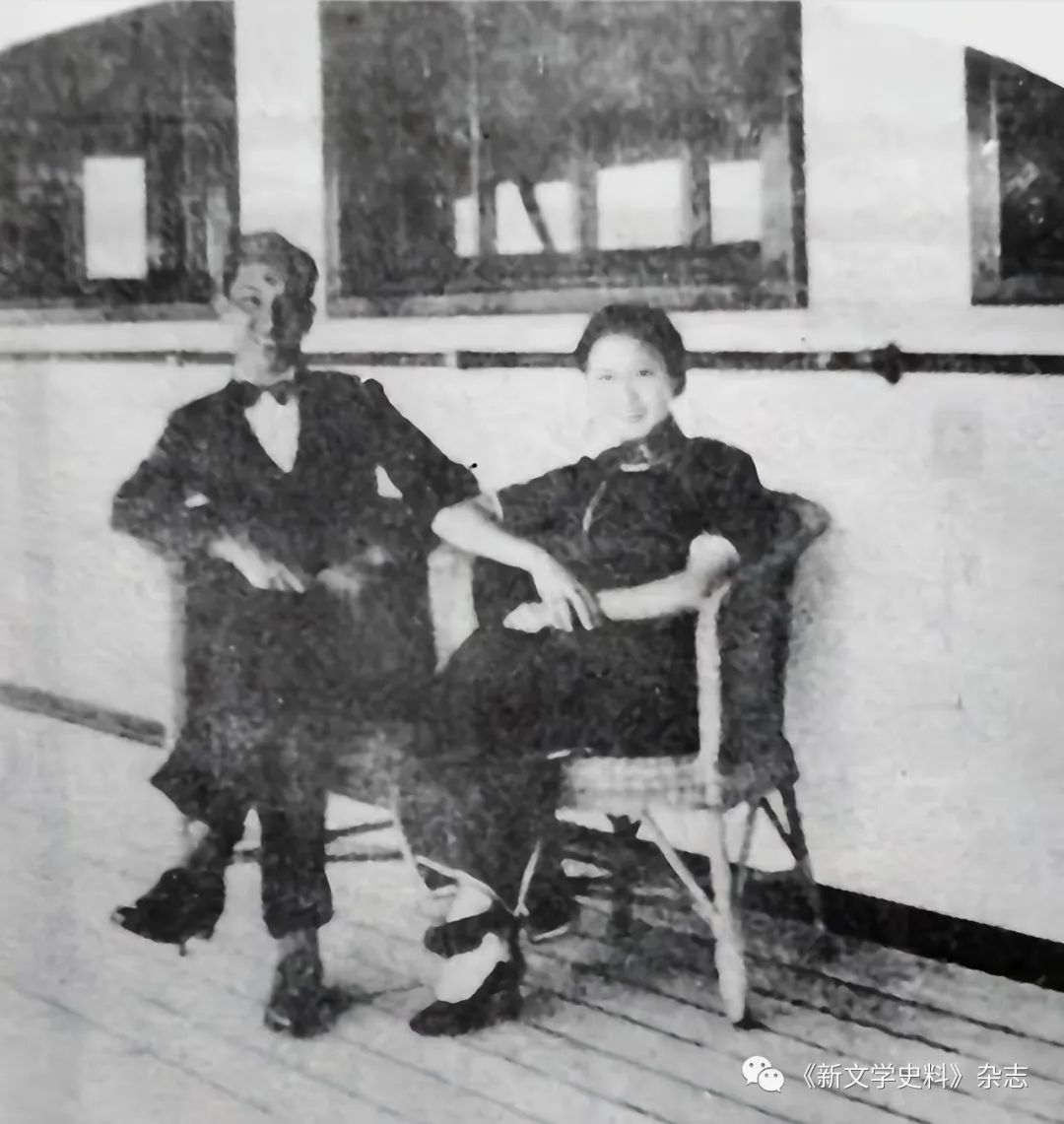

離別當日,施蟄存與其父及大妹施絳年,還有杜衡、劉吶鷗、穆時英、葉秋原夫婦、戴瑛夫婦等親朋好友前往十六鋪碼頭,為戴望舒搭乘達特安號郵船赴法國留學送行。⑩施蟄存也在1932年11月號的《現代》雜志發表了戴望舒與施絳年坐在兩張靠攏的藤椅上的合照,以及眾人送戴望舒遠行的照片。

573995

573995

達特安郵船上之戴望舒與施絳年

戴望舒在《航海日記》中寫道:

今天終于要走了。早上六點鐘就醒來。絳年很傷心。我們互相要說的話實在太多了,但是結果除了互相安慰之外,竟沒有說了什么話。我真想哭一回。

……最難堪的時候是船快開的時候。絳年哭了。我在船舷上,丟下了一張字條去,說:‘絳,不要哭。’那張字條隨風落到江里去,絳年趕上去已來不及了。看見她這樣奔跑著的時候,我幾乎忍不住我的眼淚了。船開了。我回到艙里。在船掉好了頭開出去的時候,我又跑到甲板上去,想不到送行的人還在那里,我又看見了一次絳年,一直到看不見她的紅絨衫和白手帕的時候才回艙。

……飯后把絳年給我的項圈戴上了。這算是我的心愿的證物:永遠愛她,永遠系念著她。

躺在艙里,一個人寂寞極了。以前,我是想到法國去三四年的。昨天,我已答應絳年最多去兩年了。現在,我真懊悔有到法國去那種癡念頭了。為了什么呢,遠遠地離開了所愛的人。

此后,他在《航海日記》中,記錄了他如何思念施絳年,如何珍惜她給他準備食物、如何給她寫信、如何給她買月光石等細節。字里行間洋溢著濃濃的愛意、不舍和思念。

戴望舒與施絳年的糾葛與分手

戴望舒常給施蟄存與施絳年寫信,具體內容已不得而知,施蟄存的數通回信中,可窺見戴望舒與施絳年之間的情感糾葛。

1932年11月18日,施蟄存在致戴望舒的信中說:“你從西貢來信我們已經收到了。以后我的信和絳年的信各自編號,祈注意。”也許戴望舒在給施氏兄妹合寫的信中,袒露著戀人的纏綿,讓施蟄存感到尷尬,所以施蟄存讓他寫信時有所區別,各讀所需。

1933年2月17日,施蟄存致信戴望舒:“再你還要絳年來法,我勸你還不可存此想,因為無論如何,兩人的生活總比一人的費一些,而你一人的生活我也尚且為你擔心呢。況且她一來,你決不能多寫東西,這里也是一個危機。”可見戴望舒日思夜念施絳年,一度想讓她赴法,戀人團聚。

1933年5月29日,施蟄存致信戴望舒,末了說:“這封信太長了,擱筆于此,絳年一同致意。”由此可看出,此時的施絳年已不大有熱情和興致給戴望舒寫信了。

1934年10月25日,施蟄存致信戴望舒,說:“絳年仍是老樣子,并無何等惱怒,不過其懶而不可救而已。”有學者指出:“施蟄存出于好意,并沒有把真實情況告訴望舒,不過他也知道,作為哥哥無法硬性叫妹妹就范,感情的事實不可勉強的。”

1935年4月,戴望舒從法國歸來,不多久,兩人最終決裂。

1935年7月13日《申報》發表《戴望舒施絳年啟事》,正文內容很簡單:“我們經雙方同意自即日起解除婚約,特此聲明。”至此,兩人結束了長達八年的感情糾葛。不過,此后報刊對于戴望舒情感生活的報道中,施絳年一直難免被牽扯。如同年底《福爾摩斯》“每日新聞”欄報道:“追求施蟄存之妹而以自殺要挾過之詩人戴望舒,和施妹之關系已脫離,復追穆時英之妹麗娟,經過不少艱難,已于昨日訂婚。”還有報道說:“現代派之詩人戴望舒,自從追求施蟄存之妹失敗后,自法國歸來,即以‘象棋’為工具,而進攻穆時英之妹麗娟。”

施絳年的愛人——周知禮

施絳年愛的不是戴望舒,其心早有所屬,也并不是鐘萸所說的茶葉店老板。施蟄存說:“大妹絳年與一位常熟人名叫周知禮結婚了。絳年當時在郵政局工作,我的這位大妹夫在上海的北極冰箱公司做推銷員,他的家庭關系全都在臺灣,因此在1949年初,他們全家去了臺灣。在臺灣時,他們夫婦二人都在歐亞航空公司供職,生活得很好。50年代與我還經常通信。絳年于1960年10月病逝在臺灣。”

周知禮,字筱網,畢業于復旦大學,與施絳年曾同在郵政儲金匯業局工作。據1924年7月15日《申報》記載,周知禮當年被錄取為復旦大學商科一年級新生。四年后,周知禮從復旦大學商科畢業。1932年9月23日《申報》有郵政儲金匯業局匯兌儲金處周知禮捐助東北義軍大洋二十元的記錄。由此可知,周知禮與施絳年在戴望舒留學法國(1932年10月8日)前后曾是同事。1933年,周知禮在上海北極冰箱公司工作。

1929年6月30日出版的《今代婦女》第9期發布了鄭國懿和周知禮的結婚照和介紹信息,云:“鄭女士為復旦大學預科畢業。周君系復旦大學商業學士。此次結合,實為復旦大學男女同學第一次之成績也。”六年后的《復旦同學會會刊》也刊載了周知禮、陳幗懿(與《今代婦女》鄭國懿音近,應該是報紙誤排)等同學伉儷的信息,介紹稱陳幗懿在復旦讀書時,“知禮時已在大學四年,西裝革履,美豐姿,善交際,向有潘安之稱,因吳淞之游,得識幗懿,嗣后過從甚密,情感日濃,旋訂白頭焉。周畢業母校,即在滬舉行婚禮,現在已兒女成群矣”。

《今代婦女》1929年第9期的周知禮夫婦照片

1936年的《復旦同學會刊》發表了周知禮將赴新崗位任職,復旦同學會為之餞行的消息,云:“常熟周知禮,美風姿,年少翩翩,復旦之子都也。嫻交際,善詞令,所交遍歇浦,與之游者,無不悅服。最先服務北極冰箱公司,旋任郵政儲金匯業局主任職。今春應大陸報館聘,專任接洽金融廣告職務。今該報擬在南京籌設分館,請周君駐京,規劃一切。”1947年,周知禮在亞細亞鋼鐵公司工作。

從這些報道中,可勾勒出周知禮的學歷背景和工作經歷,面對風度翩翩、擅長社交且工作能力又強的周知禮,即便是有兄長施蟄存為戴望舒說項,施絳年的感情天平最終傾向了周知禮。

1944年9月7日《申報》刊載了《中國興業公司為買受房地產公告》,云:“本公司茲憑中買受大安行代表人(周知禮)所有日冊道契第五七九八號,計地一畝一分四厘九毫,連同該地上建三層花園洋房一宅(即坐落上海市愚園路一一三六弄卅號門牌)及屋內外全部建筑物、定著附著物等一并在內,業已繳付定銀,約期交割。”由此可知,周知禮和施絳年出售的此處房產,與施蟄存長期居住的愚園路1018號離得不遠。坊間有說施蟄存所居愚園路岐山村的房子,是施絳年赴臺前送給他的。1947年《復旦同學會會員通訊錄》記載了周知禮的家庭住址正是愚園路一〇一八號。

后來,周知禮和施絳年去了臺灣。

謝世與回響

1950年2月28日,戴望舒在北京病逝。1960年10月,施絳年在臺灣病逝。由于當年兩岸音訊阻隔,施蟄存直到1964年方得噩耗。

1964年重陽節,施蟄存作《甲辰重九和陶公己酉歲九日韻》,他借用陶淵明《己酉歲九月九日》韻,營造了與陶淵明此詩類似的傷時悲逝之惆悵情緒,表達了兄妹離散的傷感,以及對亡妹施絳年的悼念之情。全詩內容如下:

讀書不偶物,杜門久息交。平生手足親,契闊或先凋(諸妹散處,大妹去年逝于海外)。風雨猶滿城,何處堪登高。井泥分終老,無夢干云霄。我躬不自恤,所慨黎元勞。空懷稷契志,濩落心用焦。飯牛彼何人,商歌出郁陶。卻曲畏迷陽,慚愧明圣朝。

沈建中解釋施蟄存“大妹去歲逝于海外”的按語道:“因當時音訊阻隔,先生尚未知確切時間。”

1964年12月17日,施蟄存日記記載:“昨夜忽夢見大妹絳年,云住在杭州逆旅中,將往依亡母云,醒而思之,殊亦靈異可哀。”

施絳年去世后,大妹夫周知禮與施蟄存仍有音訊往來。據施蟄存日記記載,1984年12月15日,“收周知禮100元(聿宸交來)”。周聿宸是施絳年與周知禮留在大陸的女兒,她后來赴美國投奔父親。

戴望舒去世后,施蟄存精心保藏其文稿,他說:“四十年來,我對亡友的職責,只是為他經營后事。……在前三十年,我只進了保藏之責,但也有一小部分損失。近十年間,我為他經營編輯和出版,做了一部分工作,還留下不少。”