杜威與魯迅:一段隱而未彰的關系

引言:從宮竹心的來信說起

1921年7月,當時在北京郵局工作的年輕人宮竹心(1899-1966)因職務之便,得知了周作人的地址,貿(mào)然寫信,索借書籍。時值周作人在西山養(yǎng)病,魯迅代周作人復信,原文如下:

竹心先生:

周作人因為生了多日的病,現(xiàn)在住在西山碧云寺,來信昨天才帶給他看,現(xiàn)在便由我替他奉答幾句。

《歐洲文學史》和《域外小說集》都有多余之本,現(xiàn)在各各奉贈一冊,請不必寄還。

此外我們?nèi)珱]有。只是杜威博士的講演,卻有從《教育公報》拆出的散葉,內(nèi)容大約較《五大講演》更多,現(xiàn)[檢]出寄上,請看后寄還,但不拘多少時日。

借書處本是好事,但一時恐怕不易成立。宣武門內(nèi)通俗圖書館,新出版書大抵尚備,星期日不停閱(星期一停),然不能外借,倘 先生星期日也休息,便很便利了。

周樹人 七月廿九日

8月7日,宮竹心再次來信,應當是談及了歸還這批杜威講演稿的事宜。魯迅又復一信,內(nèi)中提及,“杜威的講演現(xiàn)在并不需用,盡可以放著,不必急急的。”

魯迅熱心幫扶年輕人,對素未謀面的宮竹心,既寄去《歐洲文學史》和《域外小說集》,更親自為他剪報;但同時又囑咐,關于歸還“不拘多少時日”,“不必急急的”,多少也有客氣的成分。宮竹心的來函未見公布,恐已不存。由于這兩封信能提供的信息較少,魯迅又寫得比較客氣,因此,歷來不太為學界所關注。

但如果細究起來,宮竹心的來函,與魯迅的復信,均發(fā)生在一個有趣的時間點上。1921年7月,正是美國哲學家、教育家杜威及其家人結束在華長達兩年有余的訪問,準備動身離開北京的時候。1921年7月10日,《東方雜志》上刊載出胡適的文章《杜威先生與中國》,開頭便說:“杜威先生今天離開北京,起程歸國了……我們可以說,自從中國與西洋文化接觸以來,沒有一個外國學者在中國思想界的影響有杜威先生這樣大的。”從6月起,北大、北高師等杜威曾執(zhí)教過的機構陸續(xù)為他舉辦了各式餞別活動,其中尤以6月30日,北大等五團體在中央公園來今雨軒為杜威夫婦舉行的告別宴為最盛,范源濂、梁啟超、胡適等人致辭,杜威答謝,與會者八十余人。相關報道以《五團體公餞杜威席上之言論》為題,發(fā)表于1921年7月1日的《晨報》。同月,《教育雜志》也做了一個《送杜威博士》專號。此時,作為一個年輕人的宮竹心,顯然是受到這一時代風潮的影響,對杜威產(chǎn)生了興趣。

魯迅在信中談及的“五大講演”,為《杜威五大講演》,由“伏廬”(孫伏園)編定,收錄杜威在華期間所進行的五場系列演講,另附杜威夫人演講一篇,由北京晨報社于1920年8月1日出版發(fā)行。據(jù)史料記載,在杜威離開中國前,這本書就已經(jīng)重印了十次,可謂風靡一時。換言之,魯迅在寫這封信時,正值這本書最受歡迎之時,魯迅也對它有所留意。

更有趣的是,孫伏園編定《杜威五大講演》,已算是當時網(wǎng)羅杜威演講比較全面的集子了,魯迅不辭辛勞,將《教育公報》上杜威的演講拆出散葉,然后合編了一遍,并且頗有些自傲地說,“內(nèi)容大約較《五大講演》更多。”魯迅當年寄給宮竹心的剪報原物似已不存,但基于以上信息,我們?nèi)圆环羾L試還原一下魯迅大概可能拆出哪些篇章。

《教育公報》與《杜威五大講演》的對勘

《教育公報》由民國教育部編審處出版,“以公布教育法令,登載關于教育之文牘及事實,譯述學說,籍覘現(xiàn)時教育之狀況,策勵前途之進行為宗旨”,1914年6月出版第1冊,而后基本以較為穩(wěn)定的頻率出版,至1927年停刊。魯迅自1912年至1926年間,共有14年時間都任職于教育部社會教育司,并曾擔任第一科科長,他自然比較容易得到整齊的《教育公報》。

杜威受胡適等門生之邀,于1919年4月抵達上海。為了傳播其師的教育學、哲學、政治學主張,胡適等人花費了不少心思,不僅安排杜威到各校授課,而且聯(lián)絡各類報刊雜志連載杜威的學術講演,《教育公報》便是其中之一。

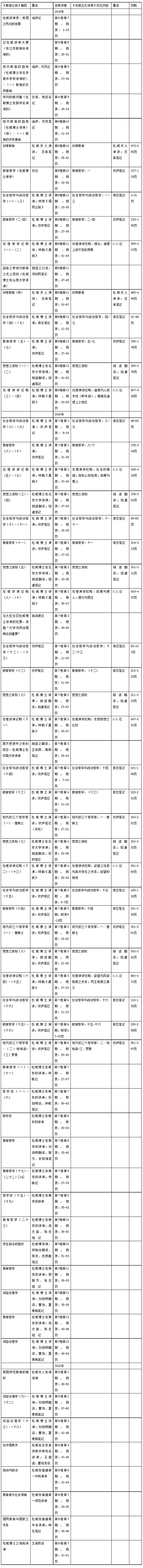

這里全面列舉《教育公報》自1919年5月至1921年7月所刊杜威在華講演,并與1920年版《杜威五大講演》加以對照,以觀其異同。

表格中凡右半部分空白的,便是《教育公報》上見刊,但未被收錄進《杜威五大講演》的內(nèi)容。很明顯,主要包括兩個部分:1、杜威剛剛抵華后的幾場演講;2、杜威1920年后在南京高師的授課講演以及歸國前在福建、北京兩地的講演。魯迅比《杜威五大講演》還多出來的剪報肯定出自這當中。而據(jù)筆者推測,宮竹心的來信既然在1921年7月,與《教育公報》第8卷6、7期的出版日期比較近,魯迅正好從自己新獲的《教育公報》上剪下這部分篇章的可能性是很大的;而要讓魯迅專門去找出兩年前,也即1919年的《教育公報》,可能性會相對低一些。

但無論如何,魯迅從《教育公報》上剪下相關內(nèi)容,親手編訂,并且講出一句“內(nèi)容大約較《五大講演》更多”,說明他至少也曾粗略地通覽過一遍《杜威五大講演》。很顯然,魯迅也受到時代風潮的影響,對杜威有所關注。

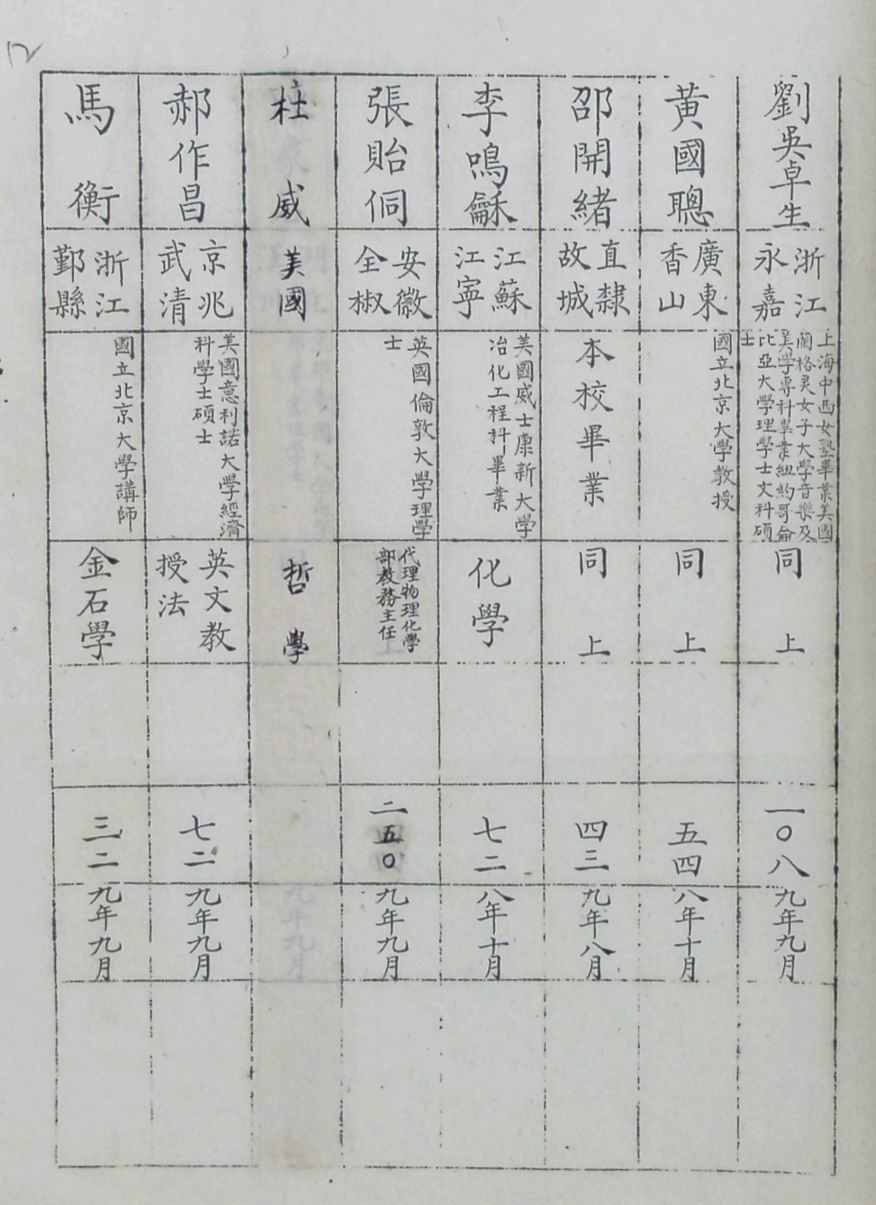

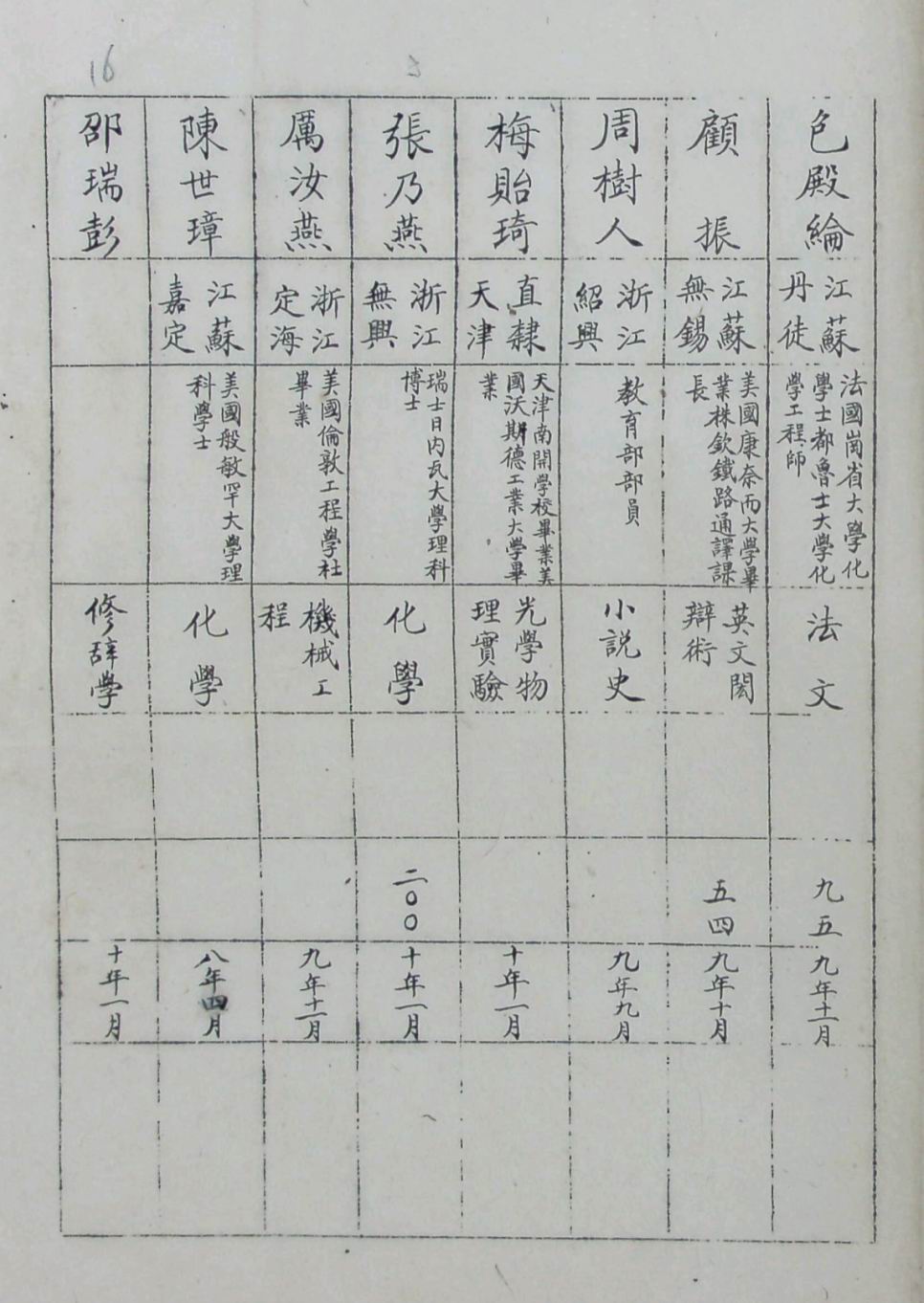

事實上,魯迅與杜威的交集遠不止于此。抵達中國時的杜威,正巧趕上了“五四運動”的浪潮,其教育理念所倡導的“民主化”、“科學化”,和“五四”的時代風潮高度吻合,因此受到廣泛歡迎;一年以后,杜威在北京高等師范學校講授更為系統(tǒng)的學術性課程,課程名“教育哲學”,自1920年9月始,持續(xù)一個學年。杜威夫人也在同校講授“教授法”。事實上,就在同一個月份,魯迅以“教育部部員”的身份開始擔任北高師兼職講師,講授“小說史”。證以今天北京師范大學檔案館里所保存的《北京高等師范學校教員一覽表》,可知杜威夫婦和周樹人乃是道道地地的北高師同事關系。

《北京高等師范學校教員一覽表》(北京師范大學檔案館,檔案號1-0087-0001)

如果再把時間往前追溯,杜威在抵京后不久,就分別于1919年6月8、10、12日,在教育部舉辦學術講演會,“到會聽講者約千人,會場座位極形擁擠”;1919年9月21日至次年2月22日,每周日上午,杜威也在教育部作題為“教育哲學”的系列報告。杜威的報告多在周末,主事者胡適顯然有為了擴大影響的考量在。但驗之《魯迅日記》,這時候的魯迅似乎更珍視自己作為公務員在周末休假的權利,對聽講興趣不大。不過,杜威在教育部連續(xù)演講,形成了巨大影響,身為教育部僉事的魯迅要說對此完全不知情,只怕不合情理。此外,這一時期也是魯迅和胡適因為《新青年》組稿及小說史研究而往來頻繁的一個時段,兩人聚餐的記錄也不在少數(shù)。胡適是杜威來華最核心的推動者,他在這段時期同魯迅談及杜威實在是一件再正常不過的事情了。

更重要的一個線索是,杜威的演講多在《晨報》上刊印。這時候的孫伏園已經(jīng)開始詳細筆錄、整編杜威的演講內(nèi)容了;而也是在這一時期,據(jù)《魯迅日記》,有同鄉(xiāng)兼師生情誼的孫伏園常來魯迅處拜訪,可謂是這一時期與魯迅過從最密者之一。據(jù)孫伏園自述,“即使我后來到社會上做事,也仍然常到先生家里走動問候,有時就在先生處吃飯談天。先生對于我們絲毫沒有架子,所以,我們總是把他看作自己的長輩。每逢這種閑談的時候,他就縱情暢談,上下古今,無所不涉。”當然,從文學史的角度來看,孫伏園頻頻來訪,最大的成績就是催生出了1921年在《晨報副刊》上連載的《阿Q正傳》。但揆以常情,這個時候正忙著為“杜威熱”造勢的孫伏園,和“縱情暢談,上下古今,無所不涉”的魯迅,談起時下最熱門的杜威,完全在情理之中。魯迅手里用來對勘的《杜威五大講演》也很有可能是編者孫伏園所贈。

概而言之,杜威來華激起的種種波瀾,無論是通過教育部的渠道,胡適的渠道,還是孫伏園的渠道,都非常容易傳導到魯迅這里;而魯迅不僅知曉《教育公報》上杜威講演的連載,也熟悉《杜威五大講演》一書的篇目,魯迅絕不可能對杜威及其教育理論完全陌生。

《我們現(xiàn)在怎樣做父親》的理論底色

杜威在華的兩年間,魯迅并未在公開場合直接談及杜威,惟在時過境遷的1929年和1933年,講過兩次嘲諷的話,不過句句都指向胡適。一句“梁實秋有一個白璧德,徐志摩有一個泰戈爾,胡適之有一個杜威”,嘲諷胡適過分倚重杜威;而一句“杜威教授有他的實驗主義,白璧德教授有他的人文主義,從他們那里零零碎碎販運一點回來的就變了中國的呵斥八極的學者”,則將這個意思表露得更加直白。《魯迅大辭典》基于此而認為“魯迅在批評和諷刺胡適時,常提到杜威”,是合乎實情的。三十年代已經(jīng)是魯迅胡適交惡的時期,此時的魯迅似乎很難對杜威講什么好話了。

不過,如果將眼光放回杜威抵華的1919年,魯迅和杜威還有一層更若隱若現(xiàn)的關系。當時,杜威的到來在很大程度上激發(fā)了國人對教育議題的關心。這一時期,魯迅談及教育的文字也不為少,其中尤為知名的《我們現(xiàn)在怎樣做父親》便是1919年11月北京《新青年》第6卷第6號的第一篇文章。這篇長文歷來被視為魯迅教育觀念的集中體現(xiàn),但前人極少注意到,這篇文章的底色是高度“杜威”的。

首先,從一開篇,魯迅便明確表示,自己的論述以生物學作為前提,同時以進化論為基礎:“我現(xiàn)在心以為然的道理,極其簡單。便是依據(jù)生物界的現(xiàn)象,一,要保存生命;二,要延續(xù)這生命;三,要發(fā)展這生命(就是進化)。生物都這樣做,父親也就是這樣做……生命何以必需繼續(xù)呢?就是因為要發(fā)展,要進化。個體既然免不了死亡,進化又毫無止境,所以只能延續(xù)著,在這進化的路上走。”正是基于這種生物學的認識,魯迅論證了食欲與性欲都只是保存生命與延續(xù)生命的本能而已,個體的生命雖不免于死亡,但族群的進化卻沒有止境。

實際上,以生物學和進化論為基礎探討教育問題,正是杜威教育哲學的一大特色。在教育部演講的第一講里,杜威便說:“教育所以不可少的緣故,就是因為‘生’與‘死’兩件事。人類當生下來的時候,不能獨立,必須倚靠他人,所以有賴于教育;死去的時候,把生前的一切經(jīng)驗和知識都丟了,后世子孫倘要再去從頭研究,豈非不太經(jīng)濟,甚至文化或可因此斷絕,所以因為人類有死的一件事,也非有教育把他的經(jīng)驗和知識傳之子孫不可。”

再次,堅持兒童本位。魯迅寫道:“直到近來,經(jīng)過許多學者的研究,才知道孩子的世界,與成人截然不同;倘不先行理解,一味蠻做,便大礙于孩子的發(fā)達。所以一切設施,都應該以孩子為本位,日本近來,覺悟的也很不少;對于兒童的設施,研究兒童的事業(yè),都非常興盛了。”

魯迅所謂“直到近來,經(jīng)過許多學者的研究,才知道孩子的世界,與成人截然不同”,實則就本于杜威的“兒童中心說”。杜威也在演講中強調(diào),過去的教育“不管兒童的本能經(jīng)驗如何,社會的需要如何,只要成人認為一種好的知識經(jīng)驗,便練成一塊,硬把他裝入兒童心里面去。現(xiàn)在曉得這種辦法是不對了。其改革的方法,只是把教育的中心搬一個家:從學科上面搬到兒童上面。依照兒童長進的程序,使他能逐漸發(fā)展他的本能,直到他能自己教育自己為止。”在西方教育史上,杜威多被理解為“兒童中心說”的核心代表。他反對只注重知識傳授,卻無視兒童心理特征的做法,要求將一切教學活動都基于兒童心理特征進行重組,這一轉變影響深遠,甚至被形容為“哥白尼式的變革”。

正是因為兒童有自己特殊的心理世界,杜威才非常看重“游戲”在培養(yǎng)兒童精神世界方面的價值。《教育公報》曾以連載形式編譯杜威《未來之學校》一書,1920年第2期登載了《第五章:游戲》,其中談道:“游戲與競技,為兒童本能上自發(fā)之活動。”1925年,魯迅另寫有一篇《風箏》,其中提綱挈領的一句“我不幸偶而看到了一本外國的講論兒童的書,才知道游戲是兒童最正當?shù)男袨椤保峙戮秃投磐泻苌畹年P聯(lián)。

再次,不以未來犧牲當下。魯迅在文章中說:“往昔的歐人對于孩子的誤解,是以為成人的預備;中國人的誤解,是以為縮小的成人。”這句話可謂是最確鑿的證據(jù),證明魯迅對杜威理論是了解的,因為關于“教育預備說”的爭論,在西方教育史上和杜威有著直接關聯(lián)。

英國教育家斯賓塞(Herbert Spencer,1820-1903),針對當時英國古典主義教育崇尚虛文、華而不實的問題,提出教育要為孩子的未來生活做準備,培養(yǎng)出孩子將來生活所必備的各項技能。這一“教育預備說”在當時有其進步意義,但杜威卻深刻地意識到,隨著現(xiàn)代社會的高速變遷,已經(jīng)很難有人能夠確切預知未來社會中所謂必備的技能到底是什么了。與其為一個渺茫的未來社會做準備,不如真正關注孩子的當下,通過切實的經(jīng)驗活動,培養(yǎng)學生能力,以應對可能的變化。此外,教育首先面對的是一個個活生生的孩子,“兒童對于現(xiàn)在的生活,興趣正濃正厚,而教育者偏要用這種預懸將來目的的教育方法,實在是一件最不合自然最反乎常理的事”。

杜威在《教育哲學》講稿的第七章也專門談及這個問題:“學校的最大壞處,就是先為學生應一個很遠的目的,以為現(xiàn)在所學,都為預備將來入社會之用,現(xiàn)在雖與生活沒有關系,將來總有一天得用的。于是所學與所用,完全不能聯(lián)貫。”這種觀念害處有三:耽誤學生的光陰;減少學生對于現(xiàn)在生活的趣味,不注意于現(xiàn)在而希望將來;使我們評判兒童的成績,沒有自然的標準。杜威也明確告訴中國聽眾,這一預備說,源自斯賓塞爾,當初“可以算教育界一大進步”,但目下已經(jīng)遭到猛烈批評。杜威本人便是“教育預備說”最核心的批評者,因此魯迅這一句“往昔的歐人對于孩子的誤解,是以為成人的預備”,只能是指向杜威的。

不久之后的1923年,魯迅演講《娜拉走后怎樣》,也反復和學生強調(diào),“萬不可做將來的夢”,并引阿爾志跋綏夫的話“你們將黃金世界預約給他們的子孫了,可是有什么給他們自己呢?”這和杜威批評斯賓塞一派“不注意于現(xiàn)在而希望將來”乃有異曲同工之妙。

最后,也尤其值得注意的是,魯迅在文章后半段對一些打著實用主義旗號的人進行了批判:“此外還有一種,是傳授些周旋方法,教他們順應社會。這與數(shù)年前講‘實用主義’的人,因為市上有假洋錢,便要在學校里遍教學生看洋錢的法子之類,同一錯誤。社會雖然不能不偶然順應,但決不是正當辦法。因為社會不良,惡現(xiàn)象便很多,勢不能一一順應;倘都順應了,又違反了合理的生活,倒走了進化的路。所以根本方法,只有改良社會。”

魯迅在這里實際上并非批評杜威的實用主義,而是批評一些“數(shù)年前講‘實用主義’的人”,其核心所指乃是黃炎培。早在1913年,黃炎培就撰文《學校教育采用實用主義之商榷》,呼吁“教育者,教之育之,使備人生處世不可少之件而已。人不能舍此家庭,絕此社會也,則亦教之育之,俾處家庭間社會間于己具有自立之能力,于人能為適宜之應付而已。”基于此,有必要在小學各科開展“以實用為目的”的改良,其中如“算數(shù)科”,就應當“演算命題,多用實事或?qū)嵨铩A曋T等,必備各種度量衡器,使實驗之。關于土地面積,則令實地量度,兼授珠算、簿記(并宜略授各種新式簿記),示以鈔票、錢票式樣及各國貨幣,并驗幣法。(或疑此類于商業(yè)學校,非普通學校。然試以驗幣一事論,孰不用銀幣,而真贗錯出,隨處售欺,則雖認驗幣為普通必要之技能可也。)”魯迅所謂“看洋錢的法子”,正是黃炎培所倡導的“驗幣法”。

黃炎培自1912年12月被委任為江蘇省教育司長,至1914年2月辭職,對江蘇一省的教育改革影響甚大。1913年該文發(fā)表以后,黃炎培將此文分送各校,江蘇省內(nèi)所謂“實用主義”的教育改革進行得如火如荼。江蘇省立第二師范學校附屬小學校刊文《我校之施行實用主義》;江蘇省立第一師范附屬小學校教員范善撰文《實用主義實施法》,紛紛予以回應,竭力將教育司長的意志貫徹下去,由此才有了課堂上老師要教學生怎么識別偽幣的場景。孫福熙日后回憶:“當江蘇有些地方推行‘實用主義’教育的時候,先生是不贊成的。尤其使先生覺得可笑的,是教課中有‘看假洋錢’一課,來辨認銀元的真假。這真是舍本逐末。”

杜威1919年才到訪中國,魯迅撰寫的《我們現(xiàn)在怎樣做父親》也是在1919年,因此魯迅所謂“數(shù)年前講‘實用主義’的人”,不可能指向杜威、胡適這個群體;而孫福熙的回憶將地域限定在江蘇一省,那么,魯迅此語只可能是針對1913-14年間的黃炎培而發(fā)的。

黃炎培所謂“實用主義”教育,主要根植于他本人的職業(yè)教育立場,其中不無可取之處,但已偏離于杜威原義甚遠。在魯迅看來,在學校里教學生看洋錢的法子,無疑是一種向社會惡現(xiàn)象退讓的行為,無助于社會改良。而杜威教育哲學應當堅持的立場是:“社會的改良,全賴學校。因為學校是造成新社會的、去掉舊弊向新的方向發(fā)展的、且含有不曾發(fā)現(xiàn)的能力預備兒童替社會做事的一大工具。”魯迅實際上也是在暗諷,黃炎培盡管大講“實用主義”,但對杜威的原義卻不甚了了。1922年,魯迅發(fā)表《估<學衡>》一文,嘲諷學衡派“諸公雖然張皇國學,筆下卻未免欠亨,不能自了,何以‘衡’人”,實則出于類似的筆法。

筆者無意于表示,魯迅的教育觀是對杜威的照搬。例如,魯迅引入生物學的問題,主要是為了突破“孝道”這一對中國人而言非常特殊的道德藩籬,這便是杜威很少觸及的。但無可否認的是,《我們現(xiàn)在怎樣做父親》這篇長文背后有非常明顯的杜威的影子。郜元寶曾敏銳地注意到,包括這篇文章在內(nèi),凡是被魯迅收錄進《墳》這一集子中的文章,均有很突出的“論文”性質(zhì)。那么不妨說,杜威的著述就是魯迅撰寫這篇長文時最核心的參考文獻。

若即,也若離

接下來值得更進一步探討的問題在于,既然魯迅已經(jīng)非常熟悉杜威的教育理論,甚至能夠基于此而批評黃炎培對杜威的誤讀,那么,魯迅何以還是和杜威保持了相當?shù)木嚯x,并且在日后的行文論事中,幾乎沒有表現(xiàn)出對杜威太大的興趣呢?

這一問題恐怕首先和彼時魯迅的心境有莫大的關系。自1919年起,杜威就是中國輿論界的寵兒。他游遍中國十一個省份,大小演講合計不下兩百場,講義以各種名義在各大報刊上連載,有弟子的前后張羅,所到之處都能得到地方最高官員的款待。對于長年在紹興會館抄著古碑,也和留美歸國一派不算太親近的魯迅而言,實在沒有很大的必要去湊這個熱鬧。前些年,吳真的一項研究表明,魯迅在仙臺學醫(yī)時,曾受教于一位敷波重次郎先生。但相較于這位春風得意的名教授,反倒是人生不那么順遂的藤野嚴九郎先生,才讓魯迅心生了一種“弱者的共感”。親近弱者,而不愿意攀附強者,是魯迅一個非常明顯的性格特征。因此,他在當時并不愿意借重杜威的名頭。魯迅日后對胡適的嘲諷,其著眼點也在于此。

但其中更深層的原因,恐怕還是和魯迅對中國社會改造問題的思考有關系。如趙康所言,杜威不通中文,他展現(xiàn)給中國的理論形象在很大程度上是由其譯介者胡適呈現(xiàn)出來的,而在胡適這里,杜威的理論主要被詮釋為一種實驗主義的“方法”。用胡適的話來講,“他(杜威)只給了我們一個哲學方法,使我們用這個方法去解決我們自己的特別問題”。這種方法一是注重歷史,一是注重實驗,而“特別主張的應用是有限的,方法的應用是無窮的。杜威先生雖去了,他的方法將來一定會得更多的信徒。”杜威當然也懷抱著一種社會必將進步的信念,但這一信念經(jīng)過胡適的放大,卻變?yōu)榱艘环N近乎單純的樂觀,仿佛中國任何社會問題只要經(jīng)過實驗主義的三板斧,都能迎刃而解。杜威來華,正值“五四運動”如火如荼之時,胡適懷抱著一種非常單純的樂觀心態(tài);而杜威離華時,正是他的著作在中國最受推崇時,胡適所遙想的更是一派光明美好的景象。

而在魯迅看來,事情恐怕沒有這么簡單。如劉勇所指出的那樣,魯迅不是“新青年”,“當更多青年知識分子高舉啟蒙、思想與文學的大旗,重演著魯迅早年間的理想時,魯迅顯然已經(jīng)進入一個更加成熟的階段”,魯迅固然理解啟蒙與社會改良的價值,但他更能意識到,啟蒙是一項未竟的工程,社會改良更是一項有待于長期建設的工程,豈能是因為一個杜威的到來,一種實驗主義方法的傳入就萬事大吉的呢?相較于胡適,魯迅顯然沒有那么明朗而又樂觀的心態(tài)。不過在這一時期,魯迅仍是引胡適等人為同道的,并且不愿將自己的思想傳染給別人。出于這一因素,魯迅一方面積極地閱讀和吸收杜威,但另一方面卻又和經(jīng)過胡適之筆譯介過來的杜威保持了相當距離。

余論

魯迅一生吸收了不計其數(shù)的外國思想與文學營養(yǎng),其中比較顯著的,如尼采、果戈里、廚川白村等,因魯迅本人談得較多,可供對比研究的素材也多,歷來受到的關注偏多。魯迅對杜威的吸收,則屬于相對隱而不彰的那一部分。魯迅因為“杜威熱”這一時代風潮,積極吸納了其教育理念,但從總體來說,卻和杜威的理論保持了相當?shù)木嚯x。相較于所謂“影響與接受”的關系,這種“接受影響同時又保持拒斥”的姿態(tài)似乎更能反映出魯迅精神世界中的某些特質(zhì)。

(原文注釋從略)

- 周絢隆:蒙師齊金璽先生[2022-09-22]

- “最忙還是補讀書”——黃偉經(jīng)先生側記[2022-09-20]

- “動態(tài)思想”視野下的魯迅[2022-09-16]

- 胡適筆下的辜鴻銘[2022-09-15]

- 慕津鋒:憶忠實先生[2022-09-14]

- 李新宇:魯迅的留學學歷[2022-09-14]

- 程紹國:林建法印象——一顆星穿空而過[2022-09-13]

- 他曾在我們生命的途中——記憶中的屠岸先生[2022-09-13]