百年影徂,千載心在——記巴金與王元化

一、“作者說您挖掘自己的靈魂……”

1986 年 8 月,巴金歷時 8 年完成《隨想錄》的寫作。當年 10 月號的《文匯月刊》隨即發表王元化、柯靈和吳強的《〈隨想錄〉三人談》,其中王元化寫道 :“說真話,這就需要有真誠的愿望,坦蕩的胸懷,不畏強暴的勇氣,不計個人得失的品德 ;同時,還需要對人對己都具有一種公正的態度。我在讀《隨想錄》的時候,感到巴金既有一顆火熱的心,又有一副冷靜的頭腦,所以能夠用熱烈的激情感染我們,用清醒的思想啟迪我們。”他還提醒 :很多傳統資源可與“現代化” 接軌,“但是也要提防死的往往支配著活的。魯迅以他的諷刺揭示了這點,巴金以他的熱情突破了‘這個傳統’”。其時,王元化正在提倡“新啟蒙”,《隨想錄》中充滿了五四的啟蒙話語。

最近在整理資料中,我發現兩封《清園書簡》未曾收錄的王元化致巴金的信,其中一封談到《隨想錄》:

巴老 :

奉上美國出版的 D?DALUS 雜志 1993 年春季號中的林同奇(Lin Tongqi)的一篇文章 :《尋找中國魂》A Search for China’s Soul。這份雜志在美很有影響。林文載于“改革的中國”專欄中。林是我的一位朋友, 去美國已有多年(近十年),在哈佛大學費正清研究中心工作,前幾年我去哈佛大學時見到他。他正在撰寫現代中國知識分子的人文思想史。曾要我提供資料。這是他的著作中的一章。其中有大量篇幅談到您。(我用紅筆在文章中劃出底線)。文中大意說您一直保持著五四傳統,青年時受到赫爾岑等俄國思想家影響。您的《家》《春》《秋》的反封建意義。特別提到文革后您的懺悔意識。(主要是談您的《隨想錄》)作者說您挖掘自己的靈魂也是在找尋整個民族的靈魂。提到您所倡議的文革博物館。等等。

現將林文送上一閱。

匆匆

祝健

王元化

五月二十八

隨信還附了林同奇這篇文章的復印件,原刊中從第 171 頁到 188 頁(含注釋 4 頁),第 173—175 頁有兩頁多篇幅談到巴金,王元化用粗重的紅筆逐行劃出。這一節的小標題是“懺悔 :對中國靈魂的自我追尋”(CONFESSIONS: SELF-SEARCHING FOR CHINA’S SOUL),林同奇在文中引用其他學者的話,認為中國知識分子新時期有一個趨向是在追尋歷史的同時也在尋找自己的靈魂,巴金的《隨想錄》就是例證之一。文中說巴金是中國最受尊敬的作家之一,在介紹他以往的代表性作品之后,該文重點論述巴金的《隨想錄》, 他認為巴金在又老又病的情況下寫這部書,是繼承了人文主義、個人主義的思想觀和五四價值觀的體現, 也是他重拾自我和恢復道德勇氣的體現。他還指出巴金的懺悔是中國獨有的懺悔形式,而不僅僅是西方人文主義的反映……王元化說他曾為林同奇的寫作提供資料,除了他本人的資料外,可能也包括巴金和其他作家的。收到林的文章,他鄭重其事轉奉巴金,這說明他認同林的基本觀點。

王元化致巴金信之一頁

林同奇曾回憶 :“我和王元化初識是在 1992 年他來美國參加哈佛大學‘文化中國詮釋與傳播’研討會期間,我們同住在附近的旅館。一天吃早飯時偶然碰在一起,一邊吃一邊隨意漫談,不到 40 分。這是我和他第一次也是最后一次見面。開完會后各奔東西, 天涯海角,再也沒有機會相遇了。18 年過去了,他每逢出新書總給我寄來一本,有時還反復問我是否收到。我們書信甚少,有時通通電活。但是,似乎有某種思想心靈的神交跨越重洋,持續下來。”他們相識于 1992 年,王元化致巴金的信中說“前幾年我去哈佛大學時見到他”,那么,這封信不可能寫于 1993 年,僅隔一年,算不得“前幾年”。查王元化日記,1993 年 6 月 3 日,“得林同奇函,并附他在 DABDALF 雜志一九九三年春季號上發表的 A Search for China’s Soul。文中有談及我的一段話。” 6 月 3 日收到林信并文,王元化給巴金信寫于 5 月 28 日,這也說明此信不是寫于 1993 年。巴金 1999 年春節后生病即不能自由閱讀,此信不大可能寫于 1999 年,1994—1998 年期間,1996、1997 年兩年的王元化日記,發表稿中均無 5 月28 日這一天的日記,而其他三個年份日記中沒有致信巴金轉文的記錄,因此,只能推斷此信寫于 1993 年以后、1999 年以前這段時間,具體年份尚待更多資料參證才能確認。

二、“留給他的時間太少了……”

學生蔣述卓這樣評價老師王元化 :“先生身上又有著‘五四新文化運動’洗禮過的新時代文人的批判精神和人文追求。他崇敬魯迅,喜愛巴金,向往羅曼·羅蘭的浪漫,鐘情康德、黑格爾的理智。”巴金是王元化敬佩的作家,他們什么時候相識的呢?從兩個人的活動交集而言,如果早一點,有可能是上海的“孤島” 時期,1939—1940 年間,巴金回到上海寫《秋》的那個時候 ;如果晚一點,那是 1949 年后,王元化先在震旦大學教書,后來又調至華東局宣傳處、新文藝出版社,并同時任職出版局和上海作協黨組成員時,都是文藝界中人,即便私人交往不多,開會什么的兩個人總會碰到。當然,也有可能是 1946 年巴金復員回到上海之后的那三年間。

巴金日記中曾記載,20 世紀 60 年代中期,他們在開會中的兩次相遇 :“七點半起。八點半后動身去文藝會堂,出席作協召開的海瑞問題座談會,見到田念萱,接著蓬子、蕭岱、郭老、柯靈、羅老、西彥、王元化、胡德華都來了。座談會由郭老(紹虞)主持, 談到十一點半休會,由作協車送我和羅老、柯靈回家。”“兩點對外文協派車送我回家,途中去外文書店取書。回家后換過衣服,坐三輪車去文藝會堂,參加作協《海瑞罷官》討論會,這次也只有郭老、蓬子、大杰、魏老、西彥、羅老、王元化、田念萱八九位, 他們早已談起來了。” 那時,王元化棲身于上海文學研究所,屢次開會已讓巴金感覺山雨欲來風滿樓。他后來在《隨想錄》中寫道 :“……上海的作家已經開始學習姚文元的《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》。我每個星期六下午要去文藝會堂參加學習會,有一回姚文元眉飛色舞地鼓勵大家‘暢所欲言’,看見他口沫四濺, 手舞足蹈,我覺得我的上空烏云正在聚攏,一陣暴雨就要傾注下來。”

接下來,他們還有共同勞動之“幸”,黃宗英說 :“孰料風云突變,‘文革’開始,我們都受罪!我和王元化、吳強、孔羅蓀、王西彥、杜宣、姚奔都在一個蔬菜勞改隊,巴金是后來到干校的,起初是在市里個別隔離的。每天都由我給他們派活兒……”“我再也想象不出從來文質彬彬的王元化和杜宣這些先生們居然能赤膊掄鎬,挑糞桶。元化大哥曬得又黑又壯,像個奧賽羅……” 他們以不同的方式熬過焚心煮骨的日子,直到重獲新生。

然而,他們一個共同的友人卻倒在春天的門檻, 他是王元化夫人張可的哥哥、翻譯家滿濤。王元化痛惜 :“命運太不公平!如果他再活五年把五卷《果戈理全集》和六卷《別林斯基選集》譯竣,他的一生也算有了交代。他留下的工作,我干不了,我想別人恐怕也不能像他那樣卓越地去完成它們!這是多么大的損失啊!”他還說 :“我和滿濤不僅是親戚,而且是三十年的摯友、知己,一旦人天兩隔,我就失去了心上最寶貴的那一部分。”

《隨想錄》中有一篇《懷念滿濤同志》,巴金與滿濤其實來往并不多,1940 年他主持的叢書中曾收入滿濤翻譯的契訶夫的《櫻桃園》,那是李健吾介紹的,“一直到解放以后我才看見滿濤同志,見面的次數不多, 大都是在學習會上,偶爾也在戲園里,見面后我們只是點頭握手,至多也不過寒暄幾句”。后來,是奇怪的命運將他們安排到一起 :1975 年,巴金被分配到上海人民出版社編譯室時,滿濤也在那里。“我借口身體不好,一個星期只去兩個半天參加政治學習。頭一次去參加傳達什么文件的全體會議,走進弄堂不久看見了滿濤,他也發現了我,很高興,就到我身邊來,表示歡迎,邊走邊談,有說有笑,而且學著講四川話,對我很親切。這樣的遇見或談話我們之間有過幾次。我初到 ×× 室,很少熟人,滿濤的笑語的確給我帶來一些溫暖”。對于滿濤的過早離世,巴金表達了與王元化同樣的痛惜 :“人多么愿意多做自己想做而又能做的事情!果戈理、別林斯基……在等待他。他已經浪費了多少寶貴的時間啊。他本來可以翻譯很多的書。但是留給他的時間太少了。就只有短短的兩年!”

在巴金寫這篇懷念文章之前,王元化還曾與滿濤夫人一起拜訪過巴金 :1978 年 12 月 17 日,“上午從樓下住房搬書物上樓,辛笛來,王元化夫婦陪滿濤夫人來。” 因為王元化與滿濤這一層關系,相信他讀到巴金的文章心中一定會泛起更為特殊的情感。

三、“向您致敬,祝您健康長壽”

尊敬的巴老 :

我前天從奉賢回來就病倒了。

不能親來向您祝壽,請徐鈐同志帶上這封信,向您致敬,祝您健康長壽!

王元化敬賀

一九九〇年十一月二十四

這是王元化向巴金祝壽的短簡。為巴金賀壽,那段時間已是上海文學界的一個慣例,巴金年表中曾記1992 年11 月25 日 :張光年等寫來賀信、中國作家協會、中華文學基金會及王元化、柯靈等送來花籃……從這些細節中能夠看出走過風雨飄搖的歲月,王元化與巴金他們的來往更密切了。就在王元化 1990 年的這封信不久,巴金在給冰心的信中曾提到王元化 :“王元化昨天來過,他明天要去香港探親,在兒子家里住到春節以后,三月才回上海。您不用給他寫信了。我已將您的情況告訴了他。他可能在安靜的環境里休養一個時期。到了明春您要是情緒好一點,請寫幾句話鼓舞他, 他年輕時候受過您的影響。”

查巴金日記,1978 年到 1982 年短短幾年間兩個人就有不少的交往記錄,從最初的沒有平反,到后來王元化又任新職。1978 年4 月22 日,“中飯后午睡。……王元化、張珂 [ 可 ] 來。” 11 月 5 日上午,“裘柱常、王元化來”。12 月 24 日傍晚,“五點后陳國容坐車來接我去‘東升’吃晚飯,共三桌,主人是胡毓秀,同桌有周谷城、許杰、羅竹風、王元化、裘柱常、陳欽源各位。”1979 年 1 月 28 日,“上午羅思齊夫婦來,王元化夫婦和張文娟來,……午睡片刻……王元化, 劉火子、戴鵬三位來。”10 月 31 日,在北京,“午飯后陳汝恒來,沙梅、笑飛等三人來,陳學昭來,陽友鶴來,許覺民、王士菁來,王元化來。”12 月 14 日,“下午濟生來,王元化送書來,談了一會。”1980 年 3 月 5 日,“下午王元化、鄧德來組稿。”7 月 19 日,“下午吃晚飯前王元化夫婦來”。1981 年 6 月 17 日,“五點后王元化來”。此時,他們已經成為常來常往的朋友。

20 世紀 90 年代,他們相互間來往也頗多,從王元化的日記記載來看,二人有相互贈書 :“訪巴金,送《短簡》一本。”“早訪巴金,贈我特裝本譯文集一套。(每套均標有號數,贈我者為第九套。)” 代巴金宴請外賓 :“受巴金囑于今晚代他宴請福岡市官員。”“晚福岡文化基金會福永巖宴請我、李小林、李曉棠。” 出席關于巴金的攝影圖片展 :“上午巴金攝影圖片展覽開幕。” 去醫院探病 :“去華東醫院探望巴金與羅蓀,各送花籃一個。羅蓀已不能認識人, 不能說話,狀甚可憫。又去探望住院的賀綠汀。探望巴金時,住在隔壁的葉尚志聞訊而至,我怕病房人多, 匆匆辭去。”

巴金和王元化交往的密切,不僅僅是私人情誼, 更多是知識分子精神上的同聲相惜、同氣相求。在新時期思想解放的大潮和 1990 年代商品經濟的巨浪中, 巴金和王元化在很多問題上有著一致的見解,他們兩位也是上海最有探索精神和道德勇氣的思想家。或許是巧合,1998 年 4 月,兩人同獲第四屆上海文學藝術獎“杰出貢獻獎”,王元化在日記中記道 :“《作家通訊》總二十二期刊有《第四屆上海文學藝術獎頒發》。內稱 :巴金、王元化榮獲了‘杰出貢獻獎’,……我獲獎后的致答辭發表在《勞動報》上。” 有意思的是他們兩個人都沒有出席頒獎儀式,巴金可以說體弱多病,而王元化似乎是刻意躲開了,這種對待名利的態度,兩個人也是一致的。

1994年底或1995年年初,王元化拜訪巴金并贈《清園論學集》一書(陸正偉攝)

不同的看法也許也有。胡曉明在2015 年發表的《王元化與儒家思想之分合》中曾披露 :“王元化多次與我談到,他不贊成巴金的《家》,‘五四’時代對家庭的批判過于一刀切了。他的基本看法是 :(1)每個人的家的體驗不一樣,不能用‘五四’時代經典文學作品中所制作的形象,來取代各人的生活經驗。……先生旗幟鮮明地堅持家的價值,是他反思‘五四’,認同儒家一系列思想事件中一個十分突出的表現。”他還為此文加了一個注釋 :“2006 年,應《文匯報》‘筆會’編輯周毅的約稿,以《新春談家》命題而作,最后未能經過先生同意發表,原因大概是不愿意得罪巴金這一派新文學家。” 作者藉此來論證王元化“從排斥儒家思想到有限肯定與親近”。這是一個很有意義也頗復雜的話題,從海外的林毓生《中國意識的危機》,到國內保守主義思潮回流,以至王元化本人對五四思潮中“非理性”的反思,促使對《家》發表如此“新見”并不奇怪。1992 年,巴金曾對類似看法表達過自己的意見, 那是巴金的女兒代他回復過一封信,其中談到 :“‘……所以巴金以后對家族的種種微詞與抨擊,不能不是一種文學上的夸張修辭手法’,爸爸對這一結論持保留意見。爸說陳根本就不了解那個時代,那種家庭,只是一種想當然的推論。爸說,他是生活在那樣的家庭里, 沒有切身體驗,沒有很深的感受,他不會對那樣的家庭這么反感。他是根據他的感受來寫作的。完全是他的真情實感,而不是什么‘文學上的夸張修辭手法’。”既然承認“每個人的家的體驗不一樣”,那么,王元化從自身體驗中“堅持家的價值”,而巴金從他的體驗里抨擊家族制度的罪惡,也是各有其合理性吧?

《王元化與儒家思想之分合》收入《論王元化》一書時,同時也收錄了王元化《新春談家》一文,文中他提出對“‘五四’時代一些言論”不能完全同意,卻并未舉巴金《家》為例(《家》創作于 1930 年代),全文也沒有提到《家》,是王元化刻意刪掉了?此文“最后未能經過先生同意發表”,僅僅是因為“不愿意得罪巴金這一派新文學家”,還是他覺得有些思考并不成熟?2006 年,巴金已經去世 ;即便在世,王元化就不能與巴金討論問題,甚至反駁巴金的看法嗎?巴金說自己從青年時代就受到各種批評,到了垂暮之年難道就聽不得不同意見了?兩位朋友就不能就思想問題直言相陳、坦誠相見?“得罪”一說,未免過慮了吧。晚年巴金對于自己青年時代的一些“激進”看法曾有反思,比如對中國古書的看法,對孔子的看法,但是對于五四新文化思潮的根本看法沒有改變,1986 年他曾重申 :“……封建文化的殘余現在到處皆是。這些殘余正是今天阻礙我們前進的絆腳石。”“提倡‘科學’,要求‘民主’,幾代的青年為國家的獨立和人民的自由獻出了自己的熱血。……‘五四’的愿望到今天并不曾完全實現,‘五四’的目標到今天也沒有完全達到。但這絕不是‘五四’的錯。” 這些看法與王元化是暗合,還是相左,我認為是耐人尋味的。

四、“見他眼中噙一顆淚珠”

1993 年的一天,王元化看望巴金,并在當天日記中記下短短的一句 :“午后訪巴金。談及中曉事,見他眼中噙一顆淚珠, 由頰邊徐徐滾落下來。”

這則日記在 2001 年發表后,曾引起很多人注意。90 歲的文壇泰斗眼含淚花,這個帶有畫面感的記錄, 太令人震撼了。一切都源于他們兩個人談到張中曉, 兩個人具體談了什么,沒有現場記錄,但是三個多月前王元化為張中曉的遺稿作 :

一九五五年,中曉因胡風案受審,舊疾復發,咯血不止,于一九五六年被允準保外就醫,回到紹興鄉下。收入沒有了,甚至連購買戶口米的糧票也沒有了, 只得依靠在當地郵局做小職員的父親苦撐度日。“大躍進”三年災害時期,我的妻子張可突然收到一封寄至她單位上海戲劇學院的信。拆開來,其中還套著另一封封口的信,是中曉寫給我的。他不知我也被定為“胡風反革命分子”,日子也不好過。信中說 :“你的情況大概還好,我很困難,活不下去了。但我還想活……” 他希望我給予援手等等。讀了他的來信,我心中慘然。

當時他的貧困是難以想像的。我們從他的札記里時常可以讀到 :“寒衣賣盡”、“早餐闕如”、“寫于咯血后”之類的記載,據說他曾把破爛外衣補補縫縫改為內褲。他就是在這種極端艱難困苦中,一筆一筆寫下他那血淚凝成的思想結品。

還有這樣兩行文字 :“一九六一年九月十日,病發后六日記于無夢樓,時西風凜冽,秋雨連宵,寒衣賣盡, 早餐闕如之時也。”在如此困頓的逆境中,作者沒有被生活中所壓倒,沒有產生絲毫的沮喪情緒,仍然保持著清明的頭腦和寬廣的胸懷,這是令人感動令人驚訝的。

張中曉的遭遇在雨過天晴后,仍然讓巴金和王元化揪心。王元化感慨 :“人的尊嚴愈是遭到凌辱,人的人格意識就愈會變得堅強起來。這是施暴虐的人所不理解的。” 巴金的眼淚,不僅僅為張中曉而流,痛定思痛之后的反思,讓巴金想到民族和同胞 :“一個中國人什么時候都要想到自己是一個人,人!” 維護人的價值,捍衛人的尊嚴,是巴金青年時代的追求,歷經風雨,他的想法更堅定了。而王元化 1988 年答劍橋國際傳記中心“期望于未來和青年一代的是什么”的提問時說 :“我希望于將來的是人的尊嚴不再受到凌辱,人的價值得到確認,每個人都能具有自己的獨立人格和獨立意識。我期望于青年的是超越我們這一代, 向著更有人性的目標走去。” 兩代知識分子不約而同談到“人”,看來,這個目標仍然是任重路遠。

五、對上海文學事業所作的貢獻

巴金和王元化,除了個人的道德、文章之外。他們的“事功”——對中國文學(文化)的發展所作出的勞績也是有目共睹的,尤其是他們長期生活在上海, 因此上海的文化界會更直接地受益。在他們的晚年所做的眾多事情中,有一件有必要重提一下,那就是創辦上海文學發展基金會。這是一件造福于上海作家和文學事業的事情,可惜,我在王元化的傳記中很少看到提起,或許習慣如此,人們更看重學者的言,不大注重他們的行,其實事功也是一個人的德業和成就, 老一代知識分子了不起的地方就在于他們會克服各種困難、努力實踐自己的理念,而不只是在書齋里高談闊論。

王元化的日記中有幾筆記載。1990 年 9 月 13 日,“偕于伶同訪巴金,談文學基金會事。于伶談論時頗神經質。寄趙樸初信,并附上他題名的文學基金會章程二本。” 他們共同發起的上海文學發展基金會于1991 年 2 月 11 日正式成立。王元化說的寄給趙樸初的那個章程,我在巴金藏品中也找到了,是一個橘黃色封面的小冊子,封面上是趙樸初題寫的會名,翻開第一頁是緣起 :

上海文學發展基金會是由文學大師巴金和著名作家學者于伶、王元化發起、籌辦的,并由巴金親自擔任會長,于伶、王元化擔任副會長。三位發起人邀集了文學前輩夏衍、著名學者趙樸初等為顧問。有志于發展上海文學事業的文學界和各方面人士徐中玉、張效浚、李子云(常務)、趙長天、李小林任本會副會長, 負責日常會務工作。

上海是太平洋西岸有影響的城市。它是中國最早開放的城市,在本世紀初已成為中外文化交流的中心。中國現代文學大師魯迅、郭沫若、茅盾、巴金、夏衍都曾薈集于上海,并在上海創作了他們的不朽之作。目前,中國堅持執行改革開放政策,上海正面臨新的經濟起飛。要將上海建成現代化的國際城市,在開展經濟建設的同時,還須加快文化建設。本基金會旨在于目前物質條件比較艱窘的情況下,為上海的作家、學者逐步提供某些創作及研究工作的條件,以推動和促進上海文學事業的發展。

這則緣起中還交代了 :“本基金會屬民間性質,以向社會集資為基金來源。”它的第一筆捐款真是來自巴金。新華社記者趙蘭英當年曾就基金會寫過一段報道, 其中提到 :“巴金在日本獲得的‘福岡亞洲文化獎特別獎’獎金 200 萬日元,是基金會得到的第一批捐款。巴金先生因身體不允,沒有出席基金會成立儀式,委托王元化先生發言。王元化先生說 :‘我們要建設一個高度文明、高度現代化的國家。要完成這個目標,文化事業是不可缺少的。基金會的成立,不是為了粉飾門面,而是為了推動中國文學事業繁榮和發展,為一些作家、學者提供某些創作及研究工作的條件,為培育一代又一代文學新人。’” 她在報道中還提到,基金會成立之后,主編大型文獻叢書《世紀回響》,出版數十種 ;舉辦了夏衍、冰心、胡風、茅盾、吳強等創作生平展,也資助了羅洪、賈植芳、阮海彪等多位長期患病的作家、學者……這個基金會至今仍然為推動和促進上海文學的發展發揮著作用,這真是前人栽樹后人乘涼。

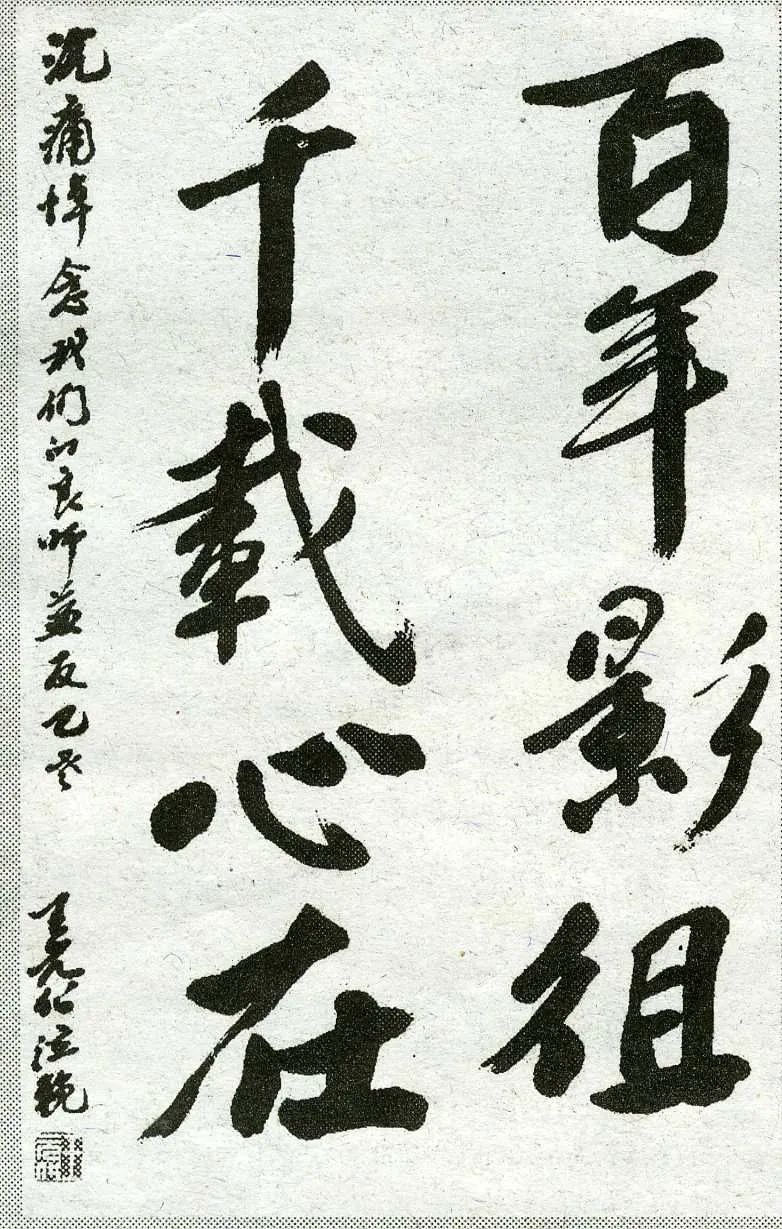

2005年巴金先生去世,王元化敬獻的挽詞

2005 年 10 月,巴金去世,王元化寫來了這樣的挽詞 :“百年影徂,千載心在。沉痛悼念我們的良師益友巴老。王元化泣挽。”這句話出自他熟悉的《文心雕龍》,說的是人過百年,形影必將消逝,然而,他的精神卻千年永在。三年后,王元化離去,也有人拿這句話來紀念他。

(轉載時省略原文注解和引用文獻)