《范仲淹新傳》的寫作 程應镠先生佚札五通

顧孟武(1929-不詳),江蘇蘇州人。曾長期擔任上海人民出版社歷史編輯室編輯。

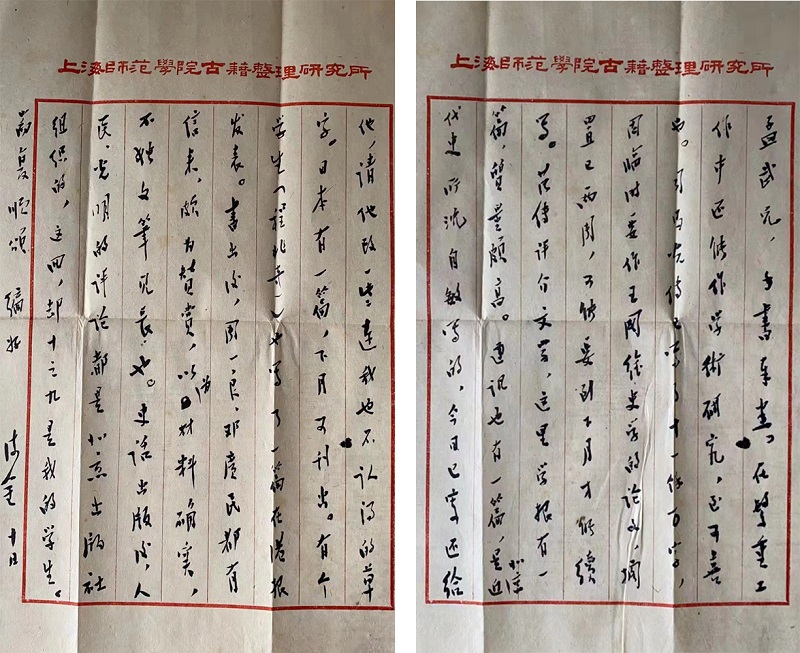

近日,筆者因偶然的機緣獲睹五封程應镠先生致顧孟武先生親筆信札,皆虞云國教授《程應镠先生編年事輯》(上海人民出版社,2006年,以下簡稱“《事輯》”)所未及者。程先生是上海師范大學古籍整理研究所的創(chuàng)始人,筆者對先生為人為學,素所欽慕,對這五封信札略作疏證、予以刊布,以饗同好。

程應镠先生

程先生是文史大家,一生歷經(jīng)坎坷,只留下了《南北朝史話》《范仲淹新傳》《司馬光新傳》三部史學專著。其中1986年10月出版的《范仲淹新傳》、1991年8月出版的《司馬光新傳》二書責任編輯皆為顧孟武先生。這批信札主要涉及《范仲淹新傳》寫作,對另外二書也有涉及,并及個人交誼。

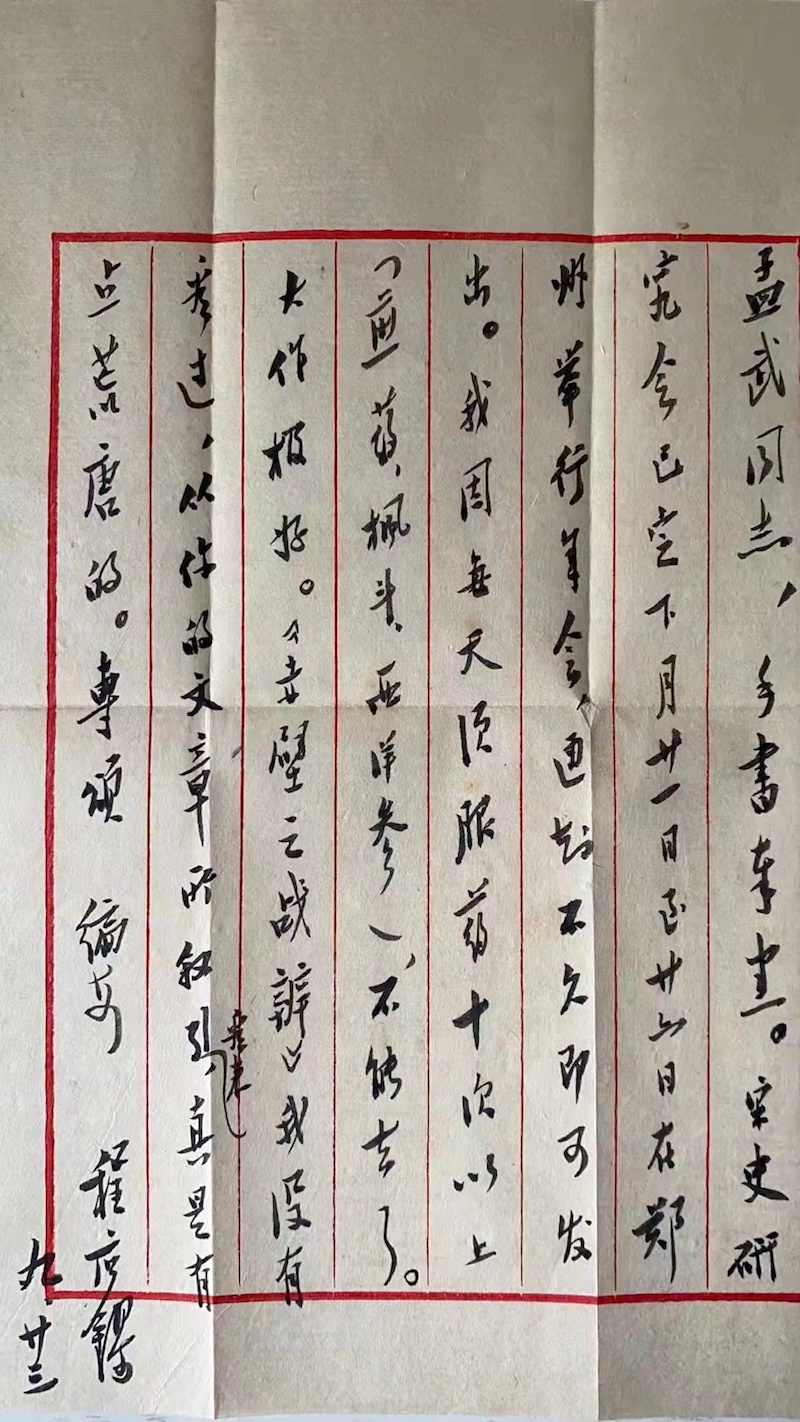

1982年4月,程先生因鼻咽癌住院,當年11月才結(jié)束養(yǎng)病、恢復工作。(《事輯》第433、446頁)9月23日,先生在致顧信中寫道:

孟武同志,手書奉悉。宋史研究會已定下月廿一日至廿六日在鄭州舉行年會,通知不久即可發(fā)出。我因每天須服藥十次以上(煎藥,楓斗,西洋參),不能去了。大作極好。《赤壁之戰(zhàn)辨》我沒有看過,從你的文章所敘引看來,真是有點荒唐的。專頌

編安

程應镠 九.廿三

1982年10月在鄭州舉行的中國宋史研究會第二屆年會,先生因病未能參加。1981年3月31日《光明日報·史學》刊載了尹韻公《赤壁之戰(zhàn)辨》一文,引起了一些商榷,顧孟武先生也寫了一篇質(zhì)疑文章,這就是后來發(fā)表在《中國古代史論叢:第九輯》(福建人民出版社,1985年)上的《赤壁小戰(zhàn)說質(zhì)疑》。當時顧先生應是將論稿給程先生看過,所以程先生在病中有此回信。

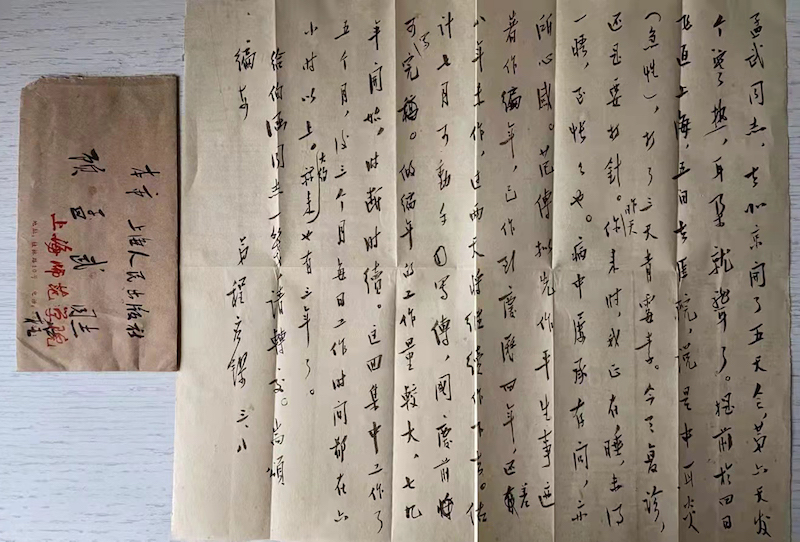

1983年3月8日,程先生致顧信云:

孟武同志:

去北京開了五天會,第六天發(fā)個寒熱,耳朵就聾了。提前于四日飛返上海,五日去醫(yī)院,說是中耳炎(急性),打了三天青霉素。今天復診,還是要打針。昨天你來時,我正在睡,未得一晤,至悵悵也。病中屢承存問,亦所心感。《范傳》擬先作平生事跡著作編年,已作到慶歷四年,還差八年未作,過兩天將繼續(xù)作下去。估計七月可動手寫傳,國慶前可寫完。做編年的工作量較大,七九年開始,時斷時續(xù)。這回集中工作了五個月,后三個月每日工作時間都在六小時以上。算來大約也有三年了。

給伯涵同志一箋,請轉(zhuǎn)交。

耑頌編安。

弟程應镠 三.八

信末提及的“伯涵同志”應是指當時亦任職于上海人民出版社的劉伯涵先生。是年2月24日,程先生赴京參加由教育部召開的全國高等院校古籍整理研究規(guī)劃會議,“兼為即將成立的古籍研究所爭取設置古典文獻專業(yè)而多方努力”。會議期間,因洗澡受涼,突發(fā)寒熱,遂于3月4日乘飛機匆匆返滬。(《事輯》,第454、455頁)但先生的努力并沒有白費,當年,上海師范學院(上海師范大學前身)古籍整理研究所正式成立并開始招收古典文獻學專業(yè)本科生。

先生此次患急性中耳炎,致使聽力受損,身體受到影響,但此時仍掛心于《范仲淹新傳》的寫作。先生作此傳,是從摘抄資料、纂輯傳記長編開始的,在長編的基礎上再正式寫作傳記并編纂事跡著作編年,這就是我們今天所見到的《范仲淹新傳》正文及附錄《范仲淹事跡著作編年簡錄》。先生搜集有關資料始于何時?此信言1979年,而《范仲淹新傳·自序》(以下簡稱“《自序》”)中言1980年,未知孰是?《事輯》據(jù)《自序》所言系于1980年。大約1982年10月,先生在樓鑰《范文正公年譜》的基礎上開始纂輯傳記長編,至此信寫作時,已完成絕大部分,只剩最后八年。先生在信中表示“過兩天將繼續(xù)作下去。估計七月可動手寫傳,國慶前可寫完”,可能身體實在支撐不住了,所以在27日給友人王勉的信中說到:“這使我了解,為什么醫(yī)生要我休息一年!這些日子什么也不作,完全休息。”(《事輯》,第455頁)但身體稍一好轉(zhuǎn),他又開始繼續(xù)工作了,4月12日在給王名衡的信中,他表示:“近準備寫范仲淹傳,已作生平事跡著作編年長編,本月內(nèi)可以全部做完,打算暑中動筆寫。”(《事輯》,第459頁)實際上,正式動筆已是當年秋天。到了“寒假多暇,上午沒有人來,往往能成二三千字。”(《自序》,第1頁)

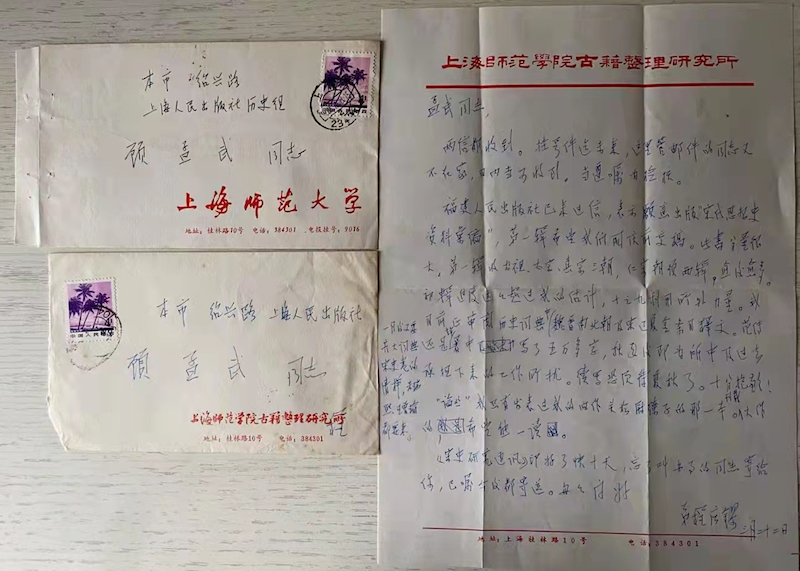

不過,從容的日子總是不多的,寫作時斷時續(xù)。1984年3月22日,程先生致顧信云:

孟武同志:

兩信都收到。掛號件迄未來,這里管郵件的同志又不在家,日內(nèi)當可收到。當遵囑為檢核。

福建人民出版社已來過信,表示愿意出版《宋代思想史資料匯編》,第一輯希望我們國慶前交稿。此書分量很大,第一輯收太祖、太宗、真宗三朝,仁宗朝須兩輯,愈后愈多。初輯進度遠遠超過我的估計,十之九利用所外力量。我目前正審閱《歷史詞典》中魏晉南北朝及宋遼夏金條目釋文。一月后又要看《大詞典·宋史卷》的清樣,朱瑞熙、王曾瑜都要來。《范傳》還是去年暑中寫了五萬多字,秋后即為所中及過去承擔下來的工作所擾。續(xù)寫恐須待夏秋了。十分抱歉!

《論叢》我只有發(fā)表過我的舊作關于《尉繚子》的那一本。刊載大作的,希望能一讀。

《宋史研究通訊》印好了快十天,忘了叫辦事的同志寄給你,已囑今后都寄送。匆匆問好。

弟程應镠

三月二十二日

早在1980年,上海師院古籍整理研究室就確定了以整理宋代史籍為中心,以宋代思想史為研究重點的發(fā)展方向。(《事輯》,第539頁)1983年2月18日,《文匯報》刊載了一則消息,題為《上海師院古籍整理研究室采取五項措施廣招賢才加快古籍整理進度》,介紹了上海師院古籍整理研究室所承擔的《續(xù)資治通鑒長編》等古籍的整理工作及其進度,并提出了“招聘待業(yè)人員”等五條措施吸收社會人員,加快古籍整理工作的步伐。當時已聘請了二十三位專業(yè)人才,消息還提到“他們還擬聘請幾十位社會上專業(yè)人才,著重進行唐詩、宋詞和唐宋思想文化史的古籍整理和研究工作”。

1983年9月上旬,在古籍所成立大會上,程先生發(fā)表講話,又著重提到了宋代思想史資料的輯錄匯編工作。后來因經(jīng)費原因,資料集未能正式出版。(《事輯》,第462頁、474頁)從此信可看出,當時已做了大量工作且進度很快。程先生所言“十之九利用所外力量”亦是實情。此外,程先生當時還承擔著《中國歷史大辭典》部分條目釋文和清樣的審讀工作,據(jù)王曾瑜先生回憶,程先生對《宋史卷》的每條釋文都進行了仔細審讀。(《事輯》,第428頁)這些工作無疑耗費了他巨大精力,對《范仲淹新傳》遲遲不能交稿也只能表示“十分抱歉”了。

這年夏天,他又開始斷斷續(xù)續(xù)地寫。直到1985年7月20日才全部寫完,又花了10天時間做《范仲淹事跡著作編年簡錄》。當時已是7月末,先生想起了1938年的那一天,他從南昌動身奔赴昆明西南聯(lián)大。(《自序》,第2頁)四十七年彈指一揮間,看盡人世變幻、歷經(jīng)坎坷的先生,此時心中大概有無限蒼涼之感吧。

信尾提到《論叢》和《宋史研究通訊》,從此亦可窺程、顧二先生之間不只是作者與編輯的合作關系,他們還有著個人的學術交誼。《論叢》指的是1982年福建人民出版社出版的《古籍論叢》,上面刊載了程先生《關于尉繚和〈尉繚子〉》一文。而先生向顧先生索閱的應該同是福建人民出版社出版的《中國古代史論叢》,在該刊1983年出版的第七輯上刊載有顧先生《〈后出師表〉一誤辨證》一文。

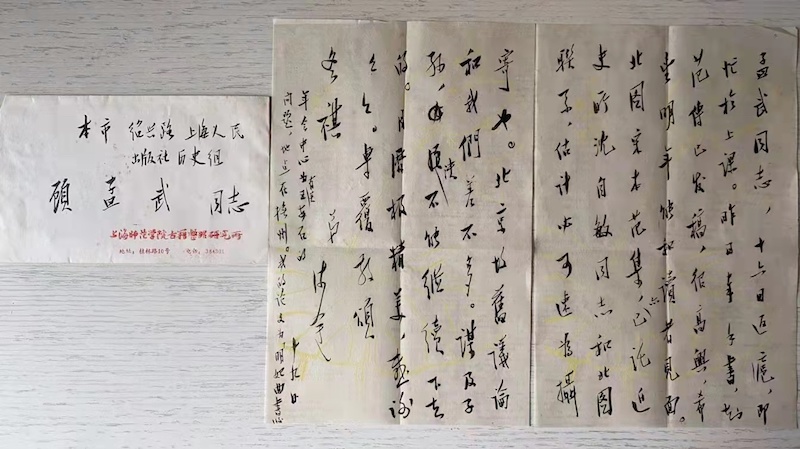

1985年12月,程先生赴京參加燕京大學同學紀念“一二·九”運動五十周年的聚會,16日乘飛機返滬。19日致信顧先生云:

孟武同志:

十六日返滬,即忙于上課。昨日奉手書,知《范傳》已發(fā)稿,很高興,希望明年能和讀者見面。北圖宋本《范集》,亦已讬近史所沈自敏同志和北圖聯(lián)系,估計必可速為攝寄也。北京故舊議論和我們差不多。謀及子孫,決不能繼續(xù)下去的。月歷極精美,感謝感謝。專覆,敬頌

冬祺。

弟 流金 十九日

年會中心為有關王安石的問題,地點在撫州。我的論文為《〈明妃曲〉書后》。

得知《范仲淹新傳》發(fā)稿,先生很高興,第二年10月,《新傳》正式出版。信末提及的年會似為1986年在江西撫州舉行的“紀念王安石逝世900周年學術討論會”,先生提及的論文《〈明妃曲〉書后》即后來發(fā)表于《上海師范大學學報》1986年第1期的《書王荊公〈明妃曲〉后》,在論文末尾先生自記道:“一九八五年十月初稿,一九八六年一月九日改成。”

1986年10月《范仲淹新傳》出版,受到各方好評。1987年5月10日(據(jù)信封郵戳5月12日推定),程先生致顧信云:

孟武兄,手書奉悉,在繁重工作中還能作學術研究,至可喜也。《司馬光傳》已寫了十一余萬字,因臨時要作王國維論史學的論文,擱置已兩周,可能要到下月才能續(xù)寫。《范傳》評介文學,這里《學報》有一篇,質(zhì)量頗高。《通訊》也有一篇,是北京近代史所沈自敏寫的,今日已寄還給他,請他改一些連我也不認得的草字。日本有一篇,下月可刊出。有個學生(程兆奇)也寫了一篇在港報發(fā)表。書出后,周一良、鄧廣民(按:“民”應為“銘”)都有信來,頗為贊賞,以為材料確實,不獨文筆見長也。《史話》出版后,《人民》《光明》的評論都是北京出版社組織的,這回,卻十之九是我的學生。

耑復,順頌,編好。

流金 十日

《范仲淹新傳》出版后,1986年11月,先生即開始了《司馬光新傳》的寫作。此書的寫作推進很快,作信時已寫了十一萬多字,至當年9月7日正文即撰寫完畢,開始撰寫《司馬光事跡著作編年簡錄》。(《事輯》,第549、572頁)

信中提及的“《范傳》評介文學”,“《學報》有一篇”指的是后來發(fā)表在《上海師范大學學報》1987年第4期的朱圃《〈范仲淹新傳〉:歷史人物研究的佳作》一文。《通訊》上沈自敏的文章是指后來發(fā)表在《宋史研究通訊》1987年第3期上署名林寧的《“芳草無情更在斜陽外”——〈范仲淹新傳〉讀后》一文,是年10月29日沈自敏在致先生信中曾提及此文:“日前鄧恭三先生的博士生包偉民君來訪,并帶來了那篇《芳草無情》,說:‘這才知道林寧是你’。”(《事輯》,第574頁)實際上朱、沈這兩篇文章當時都還未正式發(fā)表出來。發(fā)表在日本以及程兆奇發(fā)表在香港的文章,筆者暫未能查考到。先生提及周一良、鄧廣銘對《范仲淹新傳》的贊賞,周一良的評論今日尚可見,抄錄如下:

尊著深入淺出,無一事無依據(jù),而文字清新活潑,引人入勝。尤其穿插大量詩句,而敘友朋關系,烘托傳主,更覺形象豐滿。書中論到縣專人選及辦學等條,今日讀之,也大有現(xiàn)實意義。(《事輯》,第560頁)

先生的《南北朝史話》出版后,《人民日報》和《光明日報》曾組織了一些評論文章。而此次《范仲淹新傳》的評介者,朱圃、程兆奇等大都是先生的學生。信中提及的關于王國維論史學的論文,未見發(fā)表,其詳情不得而知。

這批書信的寫作時間,貫穿了程先生在學術舞臺上最燦爛的歲月,是他晚年最重要的時光。在這批書信中最后一封寫完沒過多久,程先生即因“文革”舊傷纏綿病榻,直至去世。他用自己的筆將范仲淹、司馬光的人格精神留在了天壤之間,他自己也將永遠閃耀在學術星空之中。

附記:這批信札為廣州青年信札愛好者何效飛珍藏,蒙何先生慨允刊布,在此謹致謝忱。