鄒漢明:穆旦與卞之琳

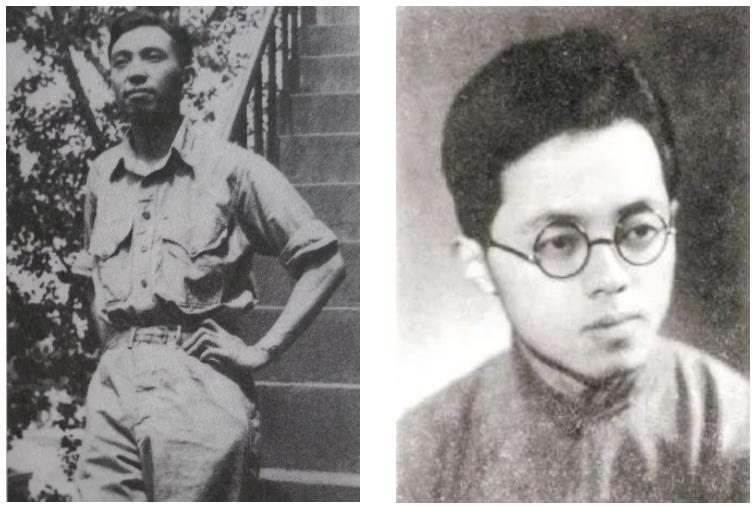

穆旦(左)與卞之琳(右)

一

一九九八年,穆旦西南聯大的同班同學趙瑞蕻在回憶老師馮至先生辭世五周年之際,有過這么一段回憶:

一九四〇年夏我大學畢業后,在昆明“基本英語學會”(Basic English Society)工作時,在街上幾次遇到馮先生,向他微笑鞠躬。我還記得有一次,隨穆旦去拜訪卞之琳先生,正好馮先生也在那里,聽他們熱切的談話,加深了我的印象。(趙瑞蕻《馮至先生給予我的啟示》,載《離亂弦歌憶舊游》,文匯出版社2000年)

看來,兩位同班且上下鋪的大學同學這次拜訪卞之琳,是出于穆旦的主意。趙瑞蕻只是隨去。這段話講到的“他們熱切的談話”,趙瑞蕻本人似乎排除在外,那么,穆旦處在這場“熱切的談話”之中嗎?依穆旦的性格,很可能,他也只在一旁微笑著點點頭而已。談話熱切的只是馮至和卞之琳,畢竟兩位出道都比穆旦來得早,再說馮至是一九三九年接受聯大外文系聘請的,那時穆旦尚未畢業。如果從詩歌創作的實績來說,馮至二十世紀二十年代的兩部詩集《昨日之歌》(1927)和《北游及其他》(1929)已經為他贏得“中國最為杰出的抒情詩人”(魯迅語)的贊譽。

其實,就我閱讀作品得出的印象,馮至和卞之琳都不是侃侃而談的人,尤其是卞之琳。熟悉他的人曾說卞先生“內向、深潛、多思、矜持、顧慮重重、猶豫不決”(藍棣之為卞之琳選集《地圖在動》所作的序)。

卞之琳本人在回憶葉公超的文章中說他“一九四〇年夏天從四川峨眉山轉到昆明,改在西南聯大教書”。也就是說,卞之琳剛到聯大,穆旦就去拜訪了他。這里需要說明一下,穆旦這年夏天畢業留校擔任聯大的助教。故此,他與卞之琳一開始就是同事,這一點跟馮至的關系是有所不同的。

不清楚他們之前是否見過面。但穆旦對卞之琳的作品是熟悉的。遠的不說,卞之琳這年一月五日到十六日,在香港《大公報》的文藝副刊上發表了他的“慰勞信集”,穆旦很感興趣地閱讀了這些詩,對于前進中的中國詩壇,他認為“這自然是值得注意的一件事情”。穆旦隨后于三月二十三日寫下《〈慰勞信集〉—從〈魚目集〉說起》,四月二十八日,在《大公報》同一副刊上,此文發表。穆旦評論了卞之琳從《魚目集》過渡到《慰勞信集》的詩歌創作。這一年,他二十二歲,卞之琳三十二歲。

正因為熟悉卞之琳的詩歌,穆旦才有急切拜訪的熱情,再加上《慰勞信集》的書評寫訖未久,閱讀的興奮點大約也還沒有消散。他們坐在一起,有詩歌這個共同的話題可以談論。而馮至更不是外人,他精研德語文學,對歌德和里爾克,有獨到的思考。自然,他還是一位沉思型的詩人。正是詩,一種靈魂的文體,這一天把三位詩人很偶然地編織在了一起。

卞之琳生于一九一〇年,江蘇海門人。一九二九年在上海浦東中學畢業后考入北京大學英文系。有近一年的時間,徐志摩教他英詩課。徐志摩飛機失事遇難后,由清華大學的葉公超代課。據卞之琳說,他在英詩課上頗得葉公超嘉許而成為他的得意門生。而葉公超是艾略特的鐵桿粉絲,也因此,他引導卞之琳閱讀了艾略特、奧登和晚期的葉芝,這在時間上要比西南聯大的詩人如穆旦等接觸現代主義詩歌要早那么幾年。

葉公超在北京期間曾編輯著名的《新月》雜志,《新月》停刊后又創編《學文》。他曾為此專囑卞之琳為《學文》創刊號翻譯艾略特的著名論文《傳統與個人才能》,不僅為卞之琳譯出艾略特引用的一句拉丁文,還親自為學生校訂譯稿,此舉對于卞之琳來說意義非凡,卞氏后來撰文,說“這些不僅多少影響了我自己在三十年代的詩風,而且大致對三四十年代一部分較能經得起時間考驗的新詩篇的產生起過一定的作用”。

卞之琳承認他二十世紀三四十年代的詩歌受到艾略特、奧登和瓦萊里的影響。細究起來,他在詩歌的觀念上受艾略特影響多一點,比如艾略特關于詩歌的去抒情化的理念:“詩不是放縱感情,而是逃避感情,不是表現個性,而是逃避個性。”這句給中國現代主義詩歌影響極大的艾氏名句,正是由卞之琳譯出。在具體的創作上,或許奧登更能夠打動他。對此曾有過專門研究的香港學者張曼儀曾說:“奧頓(內地通常譯為‘奧登’)三十年代用來寫人物的十四行體,跟卞之琳那些全部寫人物的十四行體有相近之處。”“《慰勞信集》用淺白的口語,氣定神閑地擺事實、說道理,描述當前大事能語帶幽默和機智,在風格上與奧頓不無共同之處。”(張曼儀《卞之琳與奧頓》,轉引自江弱水《卞之琳詩藝研究》,安徽教育出版社2000年)

盡管在穆旦入讀清華大學外文系的前一年,葉公超已經在《清華學報》第九卷第二期上發表了長文《愛略特的詩》,向學界推薦這位西方的現代派大詩人,但是,穆旦真正接觸并終身服膺艾略特及其稍后的奧登,還是清華南遷衡山之后在威廉·燕卜蓀的英詩課上。這一段故實現在已為大家所熟知,茲不贅述。現在我們想,卞之琳在取法艾略特和奧登上的良苦用心,同樣也在求新求變的穆旦一定注意到了。這或許是他專門為《慰勞信集》撰文的起因,大概也是他登門拜訪卞之琳的興趣所在。

二

一九四〇年春天,穆旦寫下了他一生中僅有的兩篇對同時代詩人的評論,前一篇談艾青,引艾青的“詩的散文美”為同調,后一篇講卞之琳,召喚“新的抒情”。穆旦所談論的,都是新詩創作中實際需要解決的大問題。

一般來說,這樣的書評,總是借他人的酒杯來澆自己心中的塊壘。換言之,這兩個問題必定是穆旦自己創作中特別看重的。即以穆旦那時所寫、后來成為他早期代表作的《贊美》一詩為例,他所關注的詩的散文化傾向和“新的抒情”,我們都可以實實在在地觸摸到。

二十世紀三十年代,是卞之琳詩歌碩果累累的十年,這“累累碩果”是指它的質而不是它的量。卞之琳不是多產詩人,這十年也“只寫了幾十首小詩”,但其中薄薄的兩冊詩集《魚目集》和《慰勞信集》,也足以引起對知性詩歌特別關注的穆旦的閱讀興趣。說白了,對于詩歌創作,他們兩人心靈中有一種隱秘的契合——“腦神經的運用代替了血液的激蕩”。所謂“腦神經的運用”,是指主智的詩歌創作。這也是穆旦對艾略特的認識。卞之琳和穆旦,一前一后,不約而同地對艾略特發生了興趣。

二十世紀三十年代的中國新詩,因為聞一多、徐志摩等新月派詩人的鼓吹,有一種強烈的浪漫之風,新月派包括之前開了新詩新篇章的郭沫若,都樂意突出自我,強烈地強調詩人的主體。可是,艾略特的詩歌種子這會兒已經悄悄地移植過來,這其中,穆旦認為“第一個值得提起的,自然就是《魚目集》的作者卞之琳先生”。穆旦很敏銳地覺出了卞之琳詩歌中的艾略特氣質,他發覺,“自五四以來的抒情成分,到《魚目集》作者的手下才真正消失了”。穆旦意識到這一點,那是他本人也在寫著這樣的詩。他本人對克制抒情有著天然的警覺。故在穆旦看來,“《魚目集》第一輯和第五輯里的有些詩,無疑地,是給詩運的短短路程上立了一塊碑石”。他對卞詩的這個評價不低。

穆旦以詩人的敏感,超常地意識到了中國現實正在發生的變化,那就是,詩人腳下“生活著的土地本不是草長花開牧歌飄散的原野”,而是卞之琳詩歌《距離的組織》中描繪的:“灰色的天。灰色的海。灰色的路。”外部世界的多重灰色正對應著詩人內心世界的現代性感受:無聊。而“無聊”正是現代主義詩歌的經典主題之一,我們在艾略特的《阿爾弗瑞德·普魯弗洛克的情歌》里已經實實在在地感受到了。

卞之琳所謂的“灰色的路”,被穆旦故意讀成了一條具體的路——滇緬公路。“‘灰色的路’現在成了新中國的血管,無數戰士的熱血,斗爭的武器,覺醒的意識,正在那上面運輸,并且輸進了每一個敏感的中國人的心里。”整個抗戰時期,滇緬公路是一條流動的大血管,身在昆明的穆旦不可能不被這個偉大的意象所觸動,應和著這滾滾洪流而歌唱。對于穆旦來說,這是很自覺的融入。那么,在整個民族的抗戰中,新生的詩歌有什么表示呢?這正是穆旦所需要思考的。

穆旦在《慰勞信集》里也看到了卞之琳的思考。從題材上來說,《慰勞信集》中的二十首詩,無一不是抗戰的產物,無一不是對這條“新中國的血管”的回應。從《魚目集》到《慰勞信集》,卞之琳的轉變是清晰的,這首先表現在詩歌題材的選擇上,“這一集中他創試了新的題材”。卞之琳的這種文學回應時代的選擇,穆旦不可能不受到觸動。事實也是:

祖國在歌唱,祖國的火在燃燒,

新生的野力涌出了祖國的歡笑,

轟隆,

轟隆,轟隆,轟隆——

城池變做了廢墟,房屋在倒塌,

衰老的死去,年輕的一無所有;

祖國在歌唱,對著強大的敵人,

投出大聲的歡笑,一列,一列,一列;

轟隆,轟隆,轟隆,轟隆——

——穆旦《一九三九年火炬行列在昆明》(1939)

還有:

但是我的孩子們戰爭去了,

(我的可愛的孩子們茹著辛苦,

他們去殺死那吃人的海盜。)

——穆旦《漫漫長夜》(1940)

引詩表明,穆旦回應了卞之琳的題材。但是,在詩歌的方式上,我們也可以看出二者的不同:卞之琳收縮,內斂;穆旦放縱,完全抒放著青春的激情。換言之,穆旦尚未擺脫浪漫派,“腦神經的運用”一時還不能代替“血液的激蕩”。或者,穆旦對于詩歌的思考,是強求理智而不摒棄激情,一如激賞骨骼而不棄絕豐滿的肌膚。所以,穆旦在評述卞之琳放逐抒情之后提出的“新的抒情”,進而直指卞之琳“‘新的抒情’成分太貧乏了。這是一個失敗”的批評也就順理成章了。

三

然而,“新的抒情”仍然是一種抒情,但這不是艾略特、奧登所倡導的現代主義詩歌方式。穆旦既然意識到卞之琳的《魚目集》消解了五四以來的抒情成分,還注意到了徐遲提出的“抒情的放逐”,且強調“詩人卞之琳是早在徐遲先生提出口號以前就把抒情放逐了”,這說明,截至一九四〇年春天,抒情問題曾困惑著他的創作。“腦神經的運用”如何壓服“血液的激蕩”,或者,“血液的激蕩”又如何棄絕“腦神經的運用”而不顧,這種矛盾,在他一九四〇年前后的創作中有著明顯的糾纏。但穆旦后來在編輯詩集的時候,還是決絕地把那幾首抒情成分過于濃烈的詩歌棄絕于詩集之外,上面引述的《一九三九年火炬行列在昆明》和《漫漫長夜》均未收入《探險隊》或《穆旦詩集》(1939-1945)中。詩歌不入集,表明詩人對它們不滿。

穆旦對于卞之琳的兩部詩集的態度并不含糊。他對《魚目集》雖著墨不多,但基本上肯定;對《慰勞信集》直言不滿,“太貧乏”“失敗”“不夠的”,等等,這對于批評來說已經是很重的語氣。最后,穆旦希望卞詩《慰勞信集》“只是一個過渡的集子”。

穆旦“新的抒情”的提出,與其說為批評卞之琳張目,不如說也在為同一時期自己的詩歌創作辯護。質而言之,穆旦的創作,隨著他的識見的增進,也需要有一個過渡。

當穆旦批評卞之琳的時候,卞之琳詩歌中的那張獨特的詞匯表也悄悄地貼上了穆旦本人的詩歌生涯。評論中穆旦曾引用他認為卞詩“比較好的一首”:

黑夜如果是母親,這里是子宮,

我也替早晨來驗收投生的痛苦。

——卞之琳《給山西某一處煤窯工人》

對于暗伏在大地深處的煤窯工人來說,“子宮”是一個太形象的比喻。不過,二十世紀三十年代的中國詩人使用“子宮”一詞,是需要一點勇氣的,雖然它在翻譯詩中可能并不難見到。很快,“子宮”一詞稍后也在穆旦作于一九四〇年十一月的詩歌《我》中出現了:

從子宮割裂,失去溫暖,

是殘缺的部分渴望著救援,

永遠是自己,鎖在荒野里,

……

當卞之琳把“五點鐘”這樣的非詩意的詞匯寫入句子(“友人帶來了雪意和五點鐘”)的時候,穆旦也在試驗著將年代嵌入自己的分行,同一時期,他的《玫瑰之歌》(1940)中就有這樣的句子:“我要趕到車站搭一九四〇年的車開向最灼熱的熔爐里。”以上如果說只能算是一種潛在的影響,是片段的,那么,我們還可以舉出一個完整的例子,同樣創作于一九四〇年卻不曾入集的《窗——寄敵后方某女士》(原載香港《大公報·文藝》1940年9月12日)明顯地帶有卞氏的影響:

是不是你又病了,請醫生上樓,

指給他那個窗,說你什么也沒有?

我知道你愛晚眺,在高倨的窗前,

你樓里的市聲常吸有大野的綠色。

從前我在你的樓里和人下棋,

我的心灼熱,你害怕我們輸贏。

想著你的笑,我在前線受傷了,

然而我守住陣地,這兒是片好風景。

原來你的窗子是個美麗的裝飾,

我下樓時就看見了堅厚的墻壁,

它誘惑別人卻關住了自己。

這首詩中,有一個詞“裝飾”,甚至連同這個詞組合的那個句子“你的窗子是個美麗的裝飾”,熟悉卞之琳《斷章》的讀者一定不會陌生:

你站在橋上看風景,

看風景人在樓上看你。

明月裝飾了你的窗子,

你裝飾了別人的夢。

兩詩都以第二人稱“你”寫到女子的遠眺。卞詩簡約,描寫女子的美麗卻不著一字盡得風流。卞詩前兩行與后兩行斷開,留下一大塊飛白,這正是意象詩的絕妙之處。這一空行,猶如女子的移步換景,搖曳生姿而令人遐想。穆旦詩繁麗,肌理豐滿,它幾乎是一個完整的愛情故事,不僅有“你”(窗子里的女子),還有“我”(前線受傷的戰士),還有“我”愛慕“你”的過程,似乎同時有兩個男子愛上了這女子。第五行下棋的交代意味深長。“害怕我們輸贏”,也寫出了女子的心理。穆旦詩突出了抗戰的時代感,卻多少缺乏了一點言外之意。我們看到了卞之琳詩與穆旦詩之間絲絲的關聯,早期的穆旦曾受到卞詩的啟發,幾乎是可以肯定的。

有論者認為“穆旦不滿意卞之琳以一種‘太平靜’的用法,反諸自己的寫作,就賦予了它以強烈的主觀興味……甚至可以說,正是這樣一種‘太平靜’的詩行從反面激發了穆旦的寫作——寫作一種‘不平靜’的詩”(易彬《穆旦與中國新詩的歷史建構》,中國社會科學出版社2010年)。此說可以商榷。一般來說,不平靜的主觀興味強烈的寫作,是青春期寫作的表征,揆之二十二歲的穆旦,正處在寫作的蛻變期,無可懷疑地,他已經意識到了詩歌抒情須得放逐的問題,但涉及自身的寫作,一時之間,恐怕還難以從一種順手的書寫中超拔出來。穆旦不過是順應了自己澎湃的胸臆而寫作了它們。總體上,他對自己的這種強烈的激情式寫作是不滿意的,這也是他拒絕它們入集的原因。穆旦的這個“不平靜”的詩的時期也很快過渡到一個充分動用他的“腦神經的運用”的時期。很快,穆旦詩歌總體的創作成就超過了卞之琳。這誠如當代學院派詩人西川所說:“卞之琳的詩歌趣味盡管在今天很受所謂學院知識分子的追捧,但其詩歌的開闔力、自由度、創造力,在穆旦面前還是矮一截。”(《穆旦問題》)

四

穆旦關于卞之琳《慰勞信集》的批評,未見卞之琳做出什么反應。除了本文開頭提到的他們的一次倉促的見面,兩人在聯大時期也應有所交集。即使在一九四九年之后,也還有一些來往,限于史料,我們現在很難敘述其中的細節。但是,關于穆旦的詩,翻遍卞氏的著作,卻始終未置一詞。一九七九年,聞一多八十冥壽,曾經與聞一多在西南聯大有過六年共事經歷的卞之琳應約撰文紀念,在回顧自己對新詩發生興趣的個人史時,他列舉了從《女神》(初版于1921年)以后到中華人民共和國成立為止,新詩發展史上的有影響的詩集,其間未列恰好出版于這個時間段的穆旦的三部詩集。這大抵可以覺出卞之琳對于穆旦詩歌的態度了。

然而,卞之琳對于查良錚的翻譯,卻有過不止一次的評論。首先是應蕭珊所請對穆旦的普希金翻譯做出評判。蕭珊一九五三年十月五日在給巴金的信里說:“我請他(卞之琳)把查良錚的《波爾塔瓦》看了一遍,他覺得比得過一般譯詩。”《波爾塔瓦》是普希金的長篇敘事詩,穆旦據俄文譯出,卞之琳熟悉英語和法語,俄文未必通曉,那么他如何對譯著做出評判?

然而,穆旦對于卞之琳的拜倫翻譯卻一點都不滿意。一九五四年六月十九日,穆旦致信蕭珊,談及卞之琳:

你看到卞詩人在《譯文》上的拜侖詩鈔否?王佐良來信說不好,我也覺得如此。太沒有感情,不流暢,不如他所譯的莎氏十四行。大概是他的筆調不合之故。

書信,尤其寫給無話不談的好友的書信,最可見出寫信人的性情。一個“卞詩人”,玩笑中不無揶揄之意。但穆旦實無對卞之琳推拒之意。一九五五年十月,在一份穆旦自填并交給組織存檔的《履歷表》上,關于“社會關系”一欄,他填了八個人,分別是李賦寧、卞之琳、杜運燮、江瑞熙、董庶、陳蘊珍、巫寧坤、周華章。這份名單,幾乎都是穆旦比較親近的友人。在關于卞之琳姓名之下,穆旦鄭重地寫著“北京大學文學研究所研究員,解放前在聯大認識,因有共同對詩的興趣,現在仍保持接觸”一句話。

拜倫的詩歌,穆旦當然是太熟悉了,蕭珊曾將莫爾等注釋的英文版《拜倫全集》送與穆旦,他不僅已經開譯《拜倫抒情詩選》(1955年11月由上海新文藝出版社出版),十年后,還投入巨大的熱情與心力從事拜倫史詩巨構《唐璜》的翻譯。《唐璜》是穆旦不世的事業,一九八〇年七月由人民文學出版社出版,它一波三折的出版史,卞之琳未必知曉,但面對體量巨大的譯著,卞之琳一定心有所動。次年十二月三十日,卞之琳撰寫《譯詩藝術的成年》(載《讀書》1982年第3期)一文談到《唐璜》的翻譯:

……前南開大學副教授查良錚(穆旦、梁真)。五十年代起譯詩最勤奮的查良錚遺譯稿,由北京外國語學院教授王佐良校注出版的拜倫《唐璜》,應是一九八〇年譯詩出版界的一件大事(雖然我感到遺憾的是:書名沿襲了不恰當的舊譯名。魯迅早就有正確的主張,不要把外國姓名“張三”“李四”化,而“Don”也不是姓;同時,照拜倫的英讀法,這里應為“堂久安”,若照西班牙原名,現已通用“堂胡安”)。

查良錚,特別到晚期,在那部避免了常失諸冗贅(把原詩行拉長)這種毛病的《唐璜》這部譯詩力作里,只要稍一調整,也就和原詩行基本合拍了。

卞之琳推許查良錚“譯詩最勤奮”,查譯《唐璜》為“力作”,并且是“一九八〇年譯詩出版界的一件大事”;隨后,也不掩飾他對它的不滿,首先是《唐璜》的書名,他搬出了魯迅的論調,來確立其論說的權威性。后面,卞氏即使稱許為“力作”,也仍然話中有話,所謂“那部避免了常失諸冗贅(把原詩行拉長)這種毛病的《唐璜》……”云云,言外之意,穆旦早年的譯著就有“把原詩行拉長”的冗贅的毛病。這倒是卞之琳的行文風格。筆者細察他數量不算多的懷人文章,除了寫比較左翼的一些作家朋友,如聞一多、李廣田、何其芳等,他對于右翼的師尊如徐志摩和葉公超,晚年也都有那么一點譏諷。

談及翻譯格律詩的押韻問題,卞之琳在舉出朱湘的例子后,又講到了穆旦:

查良錚不同,他在中譯文里是存心不采用原詩的韻式。例如他把《唐璜》的原腳韻安排abababcc一律改為×a×a×abb(×為無韻),自有一定規律,就此而言,當然也是格律體。固然,我們在中文詩創作里一律照搬西式是有問題的,那是另一回事。既是譯詩,在這方面,也應盡可能保持原詩的本來面目。

卞之琳并非不知道譯詩之難。一九八一年四月二十五日,中國社會科學院文學研究所主持開現代文學討論會,他發言談及《新詩與西方詩》(原載《詩探索》1981年第4期,收入《人與詩:憶舊說新》,生活·讀書·新知三聯書店1984年),說:“嚴格說,詩是不能翻譯的,因為比諸其他文學體裁,詩更是內容與形式,意義與聲音的有機統一體。現代德國詩人、戲劇家布萊希特甚至說過,詩的第一個特點就是不能翻譯。”他還談到了五四以來,中國翻譯西方詩“除了把原來的內容、意義,大致傳達過來以外,極少能在中文里保持原來面貌”的缺憾。然而,他的對于格律體的《唐璜》“既是譯詩,在這方面,也應盡可能保持原詩的本來面目”的說法,總覺得有那么一點苛評。

卞之琳最后一次說到穆旦是一九八七年十二月,他應邀出席香港“當代翻譯研討會”。早在半年前的六月二十一日,卞氏即開始認真地撰寫發言稿,其后經過了多次修訂。會上,他再一次談及穆旦及其《唐璜》的翻譯:

二十世紀五十年代直至一九七七年去世,查良錚(穆旦)譯詩數量多,質量高,成績卓著。他譯的極大部分是外國古典詩,原都是格律體。他有意把原詩腳韻安排,照中國傳統方式,加以簡化、舒朗化,自有道理,終不是理想的方法;而他沒有理會在譯文里照原詩相應以音組(頓、拍)為節奏單位建行的道理,也多少影響到自己的詩創作,不免是一個關鍵性的缺憾。(卞之琳《翻譯對于中國現代詩的功過》,原載香港文學藝術協會《八方》文藝叢刊1988年3月第8輯,收入《卞之琳集》,中國社會科學出版社2009年)

卞之琳談論格律詩的翻譯,講究詩行的音尺或音步(聞一多)、音組(孫大雨)、頓(何其芳)、拍(陸志韋)之類的衡量單位。他似乎把這些探索中的音律試驗當成了新詩創作的不二法門。一九八八年六月,他在給拜倫的中文譯者楊德豫的信中,據此也曾對穆旦有所批評和指責:“奇怪的是:高手如查良錚……竟始終不了解以頓、拍作為中文詩里每行的節奏單位的簡單道理和運用。”(轉引自黃元軍《卞之琳與穆旦詩歌翻譯思想辨異——從〈譯詩藝術的成年〉對穆旦的批評談起》)如此看來,卞之琳對于他的關于詩行長短的音律試驗確乎是深信不疑的。

上引讓筆者很感意外的是,卞之琳由批評穆旦的翻譯忽而刀鋒所及,似乎無意實際卻逼及了對于穆旦創作的批評,卞之琳的這個批評穆旦因“沒有理會……以音組(頓、拍)為節奏單位建行的道理,也多少影響到自己的詩創作”的說法,今天看來,不免小題大做。對于卞之琳“終不是理想的方法”“不免是一個關鍵性的缺憾”的批評,穆旦已無從反駁。然而,起穆旦于地下,關于《唐璜》的格律問題,就像一九六三年鄭州大學有丁一英者質疑穆旦的普希金翻譯,穆旦不得不為其譯著申辯而寫下談譯詩問題的文章一樣,這會兒,他又會說出什么樣的話來反駁這個相交近半個世紀卻始終“筆調不合”的“卞詩人”呢?

- 人生得一知己足矣——魯迅與瞿秋白[2022-10-17]

- 北塔:魯迅與戴望舒[2022-10-17]

- 快意簡短 妙趣橫生——徐志摩致傅斯年的一封信[2022-10-17]

- 韓立平:寫過萬首詩的人——也憶張健先生[2022-10-11]

- 萬伯翱:燈下日知憶紹棠兄[2022-10-10]

- 陳獨秀,魯迅的“紅色知己”[2022-10-09]

- 戴望舒與施絳年的一段往事[2022-09-28]

- 董橋與蘇雪林的師生緣[2022-09-27]