“讀典有識(shí)”—— 人生得一知己足矣——魯迅與瞿秋白

這是一個(gè)無法更改的標(biāo)題,以下所有的講述,都是為了證明,這句話不可替代、不可轉(zhuǎn)移。

1932年11月,魯迅從上海回到北京探親,同時(shí)應(yīng)邀前往北京師范大學(xué)演講。據(jù)當(dāng)時(shí)的學(xué)生事后回憶,為此“校園沸騰了”,原定的禮堂無法容納蜂擁而至的聽眾,不得不臨時(shí)改為露天演講。這應(yīng)該也是魯迅演講史上最隆重?zé)崃业囊淮巍?/p>

但這種“待遇”并不是從來就有。1912年,魯迅剛到北京,“魯迅”這個(gè)名字其實(shí)還需要再等6年時(shí)間才會(huì)誕生。那時(shí)的周樹人,不過是北洋政府教育部的一名小公務(wù)員。為了傳播美育,他到社會(huì)上去開辦講座。據(jù)日記記載,總共講了五次,一次因?yàn)橄掠辏淌覜]有開門,而聽眾最多的一次也不過二十人,最少的一次只有一個(gè)人,但不管聽眾多少,魯迅都堅(jiān)持講完。

這兩種截然不同的體驗(yàn),當(dāng)事者都應(yīng)坦然、欣然接受。其實(shí),對(duì)于演講者、授課者抑或交流者來說,聽眾的多少自然是體現(xiàn)其號(hào)召力、影響力的一個(gè)方面,但未必是最重要的。我們從來擔(dān)心的是知音難覓,慶幸的是人生得一知己,為此而欣慰“足矣”。

“人生得一知己足矣,斯世當(dāng)以同懷視之。”這是魯迅當(dāng)年贈(zèng)予瞿秋白的一副聯(lián)語。這副聯(lián)語真切表達(dá)了二人之間深厚的、不可替代的情誼,見證了魯迅對(duì)瞿秋白的高度信任與激賞。

魯迅與瞿秋白(未完成) 徐悲鴻油畫

可是,為什么是瞿秋白獨(dú)享魯迅知己這一殊榮?要說摯友親朋,魯迅一生中相遇、相知的可以列舉很多。除了年齡,交往上也是如此。從往來密切程度和時(shí)間長度講,比瞿秋白排名靠前者大有人在。“五許”就是一例。魯迅在世時(shí),曾有一種說法,即魯迅同姓許的人容易談得來。其中有同鄉(xiāng)、學(xué)生許欽文,許欽文的妹妹許羨蘇,魯迅研究宗教的好友、教育部同事許丹(許季上),更有終生摯友許壽裳,最親密的伴侶許廣平。許廣平無需多言。許壽裳應(yīng)是同魯迅友情最深的好友了。他們是紹興同鄉(xiāng),一起在日本留學(xué),許壽裳先回國,后介紹魯迅到杭州教書,繼而向蔡元培推薦,使魯迅進(jìn)入教育部,北上北京,從此開啟了不平凡的人生。許壽裳幫助魯迅很多,始終同魯迅保持著密切聯(lián)系,直至成為魯迅研究者、傳記作者。然而,1932年才得以見面相識(shí)、與自己年齡相差18歲之多的瞿秋白,卻成了世人皆知的知己。個(gè)中緣由,著實(shí)令人好奇,引人琢磨。

魯迅與瞿秋白的交往,產(chǎn)生出很多故事,可以評(píng)說的角度很多,那是一部大書。本文就想尋找其中的一些側(cè)面,試圖回答一個(gè)問題:為什么是瞿秋白成為了魯迅的知己。

一、神交:“沒有見面的時(shí)候就這樣親密的人”

1899年出生的瞿秋白,是中國共產(chǎn)黨早期領(lǐng)導(dǎo)人之一。他曾于1927年擔(dān)任中共中央政治局臨時(shí)書記。后因受王明排擠,不再擔(dān)任中央領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。1931年至1933年在上海從事革命文化工作。這一時(shí)期,瞿秋白專注于自己熱愛的文學(xué),又通過左聯(lián)做了大量“革命+文學(xué)”的工作。由此,瞿秋白與魯迅有了實(shí)際往來,留下一段現(xiàn)代文學(xué)史上的佳話。

瞿秋白早在五四時(shí)期就走到了新文學(xué)的前沿。他是文學(xué)研究會(huì)的成員之一。那時(shí)的魯迅,一定也是知曉這個(gè)名字的,但二人的確沒有任何往來。1923年1月,瞿秋白從蘇聯(lián)回國后,曾經(jīng)到北京女子高等師范學(xué)校做過講演,倒是許廣平對(duì)年輕的瞿秋白留有深刻印象。“留著長頭發(fā),長面孔,講演起來頭發(fā)掉下來就往上一揚(yáng)的神氣還深深記得。那時(shí)是一位英氣勃勃青年宣傳鼓動(dòng)員的模樣。”(許廣平《魯迅回憶錄》)

這一段佳話同樣是從神交開啟。時(shí)間是1931年。神交的第一要素,是各自對(duì)對(duì)方才華的欣賞。

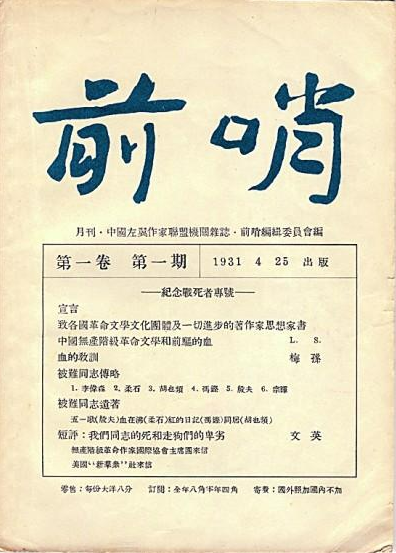

馮雪峰在《回憶魯迅》中談到,1931年5月初的某天,他攜帶剛剛出版的左聯(lián)刊物《前哨》第一期去訪茅盾,恰好遇到了瞿秋白、楊之華夫婦。瞿秋白一讀《前哨》上的魯迅文章《中國無產(chǎn)階級(jí)革命文學(xué)和前驅(qū)的血》,發(fā)出了激賞似的感嘆:“寫得好,究竟是魯迅!”

瞿秋白對(duì)魯迅文章的贊許不難理解,魯迅對(duì)瞿秋白的欣賞倒讓人好奇。馮雪峰談到,他曾把瞿秋白對(duì)魯迅通過日文翻譯的馬克思主義文藝?yán)碚撝鞯囊庖娹D(zhuǎn)達(dá)給魯迅本人,“魯迅并不先回答和解釋,而是怕錯(cuò)過機(jī)會(huì)似的急忙說:‘我們抓住他!要他從原文多翻譯這類作品!以他的俄文和中文,確是最適宜的了。’”體現(xiàn)了魯迅對(duì)瞿秋白天賦與才能的賞識(shí)。

從馮雪峰的文章里,我們可以知道,魯迅對(duì)瞿秋白的才華經(jīng)常贊不絕口。不僅認(rèn)可其翻譯水平,對(duì)瞿秋白的雜文和論文也欣賞有加。同馮雪峰交談時(shí),評(píng)價(jià)瞿秋白的雜文“尖銳,明白,‘真有才華’。”“何苦(瞿秋白別名——引者注)的文章,明白暢曉,真是可佩服的。”對(duì)于瞿秋白的論文,魯迅則認(rèn)為:“真是皇皇大論!國內(nèi)文藝界,現(xiàn)在還沒有第二個(gè)人!”

作為青年和晚輩,瞿秋白對(duì)魯迅的文學(xué)才華可以用敬仰來定位。在兩人見面之前的“神交”階段,瞿秋白每次見到馮雪峰,都會(huì)“魯迅,魯迅”地說個(gè)沒完。而談到雜文以及對(duì)中國社會(huì)和歷史的觀察與分析,瞿秋白總是服膺于魯迅:“魯迅看問題實(shí)在深刻”。

神交的第二要素,是相互激賞中的坦率真誠。為什么魯迅與瞿秋白年齡相差很大,并無見面機(jī)緣,卻仿佛“見字如晤”“一見如故”?用馮雪峰的話說,兩人并未見過面,事務(wù)性的往來,大半由馮雪峰做中間人傳達(dá),“但他們中的友誼卻早已經(jīng)很深了”。雖然只是間接的交往,“魯迅先生早已經(jīng)把秋白同志當(dāng)作自己多年的老朋友看待了”。而瞿秋白呢,更是直接地表達(dá):“我們是這樣親密的人,沒有見面的時(shí)候就這樣親密的人。”其情可感。

之所以能達(dá)到這樣的神交境界,我的理解是,他們各自對(duì)對(duì)方文學(xué)才華贊賞的同時(shí),也時(shí)常能坦誠地表達(dá)自己對(duì)具體的寫作行為及作品的看法,直率地提出不同的意見。魯迅是這樣,瞿秋白也一樣。瞿秋白第一次激賞魯迅發(fā)表在《前哨》上的文章時(shí),也指出,文中“戰(zhàn)叫”一詞,如果別人念出來,聽眾是聽不懂的。而魯迅的反應(yīng)是,瞿秋白直接從原文翻譯,的確會(huì)更精準(zhǔn)。魯迅通過馮雪峰請(qǐng)瞿秋白用俄文翻譯盧那察爾斯基的《被解放的唐·吉訶德》,雖然魯迅之前已通過日語轉(zhuǎn)譯過。而譯文在《北斗》發(fā)表時(shí),又附了瞿秋白自己撰寫、以編者名義的一段聲明:“……找到了一本新的版本,比洛文先生(指魯迅——引者注)原來的那一本有些不同,和原本俄文完全吻合,所以由易嘉(指瞿秋白——引者注)從頭譯起。”1931年12月5日,瞿秋白致信魯迅,暢談翻譯問題。他還在信中就魯迅轉(zhuǎn)譯自日譯本的《毀滅》(法捷耶夫)存在的問題給予直接指陳。在講完自認(rèn)為的問題之后,瞿秋白寫道:“所有這些話,我都這樣不客氣地說著,仿佛自稱自贊的。對(duì)于一般庸俗的人,這自然是‘沒有禮貌’,但是我們是這樣親密的人,沒有見面的時(shí)候就這樣親密的人。這種感覺是我對(duì)于你說話的時(shí)候,和對(duì)自己說話一樣,和自己商量一樣。”常人認(rèn)為刻薄的魯迅,瞿秋白卻天然地相信是知己之交。

《前哨》雜志

作為魯迅一方,對(duì)年輕的瞿秋白在寫作上的表現(xiàn)當(dāng)然也會(huì)提出坦誠的意見。比如他認(rèn)為瞿的雜文“深刻性不夠、少含蓄、第二遍讀起來就有‘一覽無余’的感覺”。

在相互欣賞中又各自可以提出對(duì)對(duì)方的意見及更高期許,這正是真正的友誼所需要和必備的要素。最重要的是,他們都虛懷若谷,坦然聽取和接受對(duì)方的意見。魯迅對(duì)瞿秋白雜文的意見,瞿秋白“自己也承認(rèn)”。而瞿秋白對(duì)魯迅雜文具有建議性的看法,魯迅也認(rèn)為,“分析是對(duì)的。以前就沒有人這樣批評(píng)過。”馮雪峰說,魯迅談到此時(shí),“態(tài)度是愉快而嚴(yán)肅的”。“愉快而嚴(yán)肅”,真是準(zhǔn)確表達(dá)了他們二人真誠“相見”的風(fēng)范與境界。

神交的第三個(gè)要素,我認(rèn)為是觀點(diǎn)的一致和精神上的相互信任。如果說魯迅和瞿秋白的友誼從一開始就是“平起平坐”的平等關(guān)系,而非一個(gè)自認(rèn)導(dǎo)師,另一個(gè)甘愿膜拜,一個(gè)很重要的原因,應(yīng)該是他們對(duì)很多問題的看法、觀點(diǎn)總是天然地一致,精神上又互相信任,沒有芥蒂。從這一點(diǎn)來說,“知己”的味道就充分彰顯出來了。可以說,許壽裳是魯迅的老友,但可能還不是對(duì)談的“對(duì)手”。甚至可以妄說,從文學(xué)才華的角度講,二者其實(shí)是不對(duì)等的。瞿秋白年輕許多,但他早已是革命隊(duì)伍中的一員,而且位居中共黨內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)地位,對(duì)社會(huì)、歷史的分析和看法,革命的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),都是魯迅知曉的。從這一意義上說,他們之間的往來和對(duì)話,天然的具有對(duì)等意味。

事實(shí)也是如此。瞿秋白在上海時(shí)直接參與并領(lǐng)導(dǎo)左聯(lián)工作。用馮雪峰的話說,瞿秋白領(lǐng)導(dǎo)左聯(lián),并非來自組織的決定和任命,而是他自己出于對(duì)革命事業(yè)的責(zé)任和對(duì)文學(xué)的熱愛所致。1928年以來,太陽社和創(chuàng)造社在有關(guān)革命文學(xué)的問題上,與魯迅存在分歧,有過論爭。魯迅也正是在此背景下認(rèn)真閱讀并翻譯了一些馬克思主義文藝?yán)碚摚M麖闹袑ふ艺_的、科學(xué)的理論,以求得中國革命文藝能朝著正確的道路發(fā)展。在努力使左聯(lián)從左傾錯(cuò)誤路線擺脫出來的過程中,瞿秋白起到了魯迅這個(gè)非黨員無法起到的作用。據(jù)茅盾回憶,魯迅雖是左聯(lián)主帥,但由于政治身份所致,“所以‘左聯(lián)’盟員中的黨員同志多數(shù)對(duì)他尊敬有余,服從則不足。”瞿秋白的出現(xiàn)非常及時(shí),“他在黨員中的威望和他文學(xué)藝術(shù)上的造詣,使得黨員們?nèi)巳苏鄯!薄八援?dāng)他參加了‘左聯(lián)’的領(lǐng)導(dǎo)工作,加之他對(duì)魯迅的充分信賴和支持,就使得魯迅如虎添翼。”(茅盾《我走過的道路(中)》)

文學(xué)才能上的相互欣賞,對(duì)革命文學(xué)認(rèn)識(shí)和理解上的相同,在領(lǐng)導(dǎo)左翼文學(xué)事業(yè)上的相得益彰,這種默契以及由此產(chǎn)生的信任,才應(yīng)該是魯迅與瞿秋白可以超越年齡、身份的界線,在精神上走到一起的根本原因。在《關(guān)于翻譯的通信》中,瞿秋白稱魯迅為“敬愛的同志”,魯迅的回信則寫道:“敬愛的J.K.同志。”這是他們?cè)诙喾矫婺鹾透叨纫恢潞蟮贸龅慕Y(jié)果,是志同道合與充分信任的象征,是神交的最高境界。

二、相識(shí):話語無邊的對(duì)談

同居上海,神交已久,卻無緣得見。瞿秋白特殊的政治身份是造成這種情形的重要原因。時(shí)至1932年,應(yīng)當(dāng)是初夏時(shí)節(jié),瞿秋白楊之華夫婦去北四川路的拉摩斯公寓拜訪魯迅許廣平。這是他們第一次見面。果然不出所料,二人一見如故,交流順暢,話題不斷,仿佛是失散多年的親人一般。據(jù)同在現(xiàn)場的許廣平回憶:“魯迅和瞿秋白一開始相見就真像魚遇著水,融洽自然。”(許廣平《秋白同志和魯迅相處的時(shí)候》)“魯迅對(duì)這一位稀客,款待之如久別重逢有許多話要說的老朋友,又如毫無隔閡的親人骨肉一樣,真是至親相見,不須拘禮的樣子。”(許廣平《瞿秋白和魯迅》)

在許廣平的回憶中,他們談得特別投機(jī),“從日常生活,戰(zhàn)爭帶來的不安定,彼此的遭遇,到文學(xué)戰(zhàn)線上的情況,都一個(gè)接一個(gè)地滔滔不絕無話不談,生怕時(shí)光過去得太快了似的。”而且,“為了慶賀這一次的會(huì)見,雖然秋白同志身體欠佳,也破例小飲些酒,下午彼此也放棄了午睡。還有許多說不完的話要傾心交談哩,但是夜幕催人,沒奈何只得分別了。”(同上)

這一次訪問,開啟了兩人之間的“線下”交往。9月1日上午,魯迅許廣平攜海嬰到瞿秋白家中作客,又是一場停不下來的對(duì)話。這次的談話主題主要圍繞瞿秋白所寫的文字改革方案。就有關(guān)語文改革和文字發(fā)音的問題反復(fù)討論。

瞿秋白在上海期間,基本上過的是東躲西藏的生活。從初始的茅盾家里,到馮雪峰等介紹租住在進(jìn)步人士謝澹如處,再到同馮雪峰合住,以及避居其他一些機(jī)構(gòu)內(nèi),瞿秋白抱著病軀顛沛流離。

這期間,他還曾三次到魯迅家中避難。

第一次是1932年11月。瞿秋白楊之華來到魯迅家中,正值魯迅北上北平探親。許廣平把家中唯一的雙人床讓出。魯迅這次省親一直到29日,在北師大做完演講后開始返程。那次演講就是本文開篇所述的風(fēng)雨操場經(jīng)歷。第二天回到滬上家中,見到瞿秋白夫婦,又是一次愉快的相處。“看到他們兩人談不完的話語,就像電影膠卷似的連續(xù)不斷地涌現(xiàn)出來,實(shí)在融洽之極。”(許廣平語)這一次避難,大約經(jīng)歷了一個(gè)多月時(shí)間。12月7日,瞿秋白手抄自己青年時(shí)的一首七絕贈(zèng)予魯迅。詩曰:

雪意凄其心惘然,

江南舊夢(mèng)已如煙。

天寒沽酒長安市,

猶折梅花伴醉眠。

12月9日,他又以高價(jià)購買一套玩具贈(zèng)予海嬰。據(jù)魯迅日記,這套玩具名叫“積鐵成象”,類似于積木玩具。據(jù)瞿秋白的外甥、學(xué)者王鐵仙論述,這次避難大概止于12月25日左右。是陳云親自到魯迅寓所,“送瞿秋白到黨的一機(jī)關(guān)去住。”王鐵仙借陳云在1936年10月寫的《一個(gè)深晚》一文的描述道:“魯迅向秋白同志說:‘今晚你平安的到達(dá)那里以后,明天叫××(雪峰)來告訴我一聲,免得我擔(dān)心。’……當(dāng)我們下半只樓梯的時(shí)候,回頭去望望,魯迅和女主人還在樓梯目送我們,看他那副莊嚴(yán)而帶著憂愁的臉色上,表現(xiàn)出非常擔(dān)心我們安全的神氣。”(1980年5月3日《人民日?qǐng)?bào)》重新發(fā)表)

第二次避難是在1933年2月。這次避居,成就了一本書,即魯迅與瞿秋白合編,署魯迅筆名樂雯,由魯迅作序的《蕭伯納在上海》。

第三次避難則是在1933年7月下半月。本來,瞿秋白夫婦在魯迅的努力和內(nèi)山完造的協(xié)調(diào)下,已于3月住進(jìn)了相對(duì)安全、離魯迅居住的拉摩斯公寓不遠(yuǎn)的東照里(馮雪峰稱是日照里),到4月11日,魯迅一家搬到了大陸新村,與瞿秋白的住處僅隔一條馬路,往來就更加密切頻繁。大約住到6月初瞿秋白又搬出東照里,去馮雪峰處居住。據(jù)馮雪峰記述,這一改變是因?yàn)轹那锇紫腚x黨的機(jī)構(gòu)更近,更方便為黨做事寫文章。但很快就被發(fā)現(xiàn),必須迅速搬出。這就有了瞿秋白第三次到魯迅家中避難的經(jīng)歷。那是7月下半月某天,已是夜半時(shí)分,魯迅一家被敲門聲驚醒,是瞿秋白獨(dú)自避難而來。再過一些時(shí)辰,敲門聲又起,是楊之華緊急趕來。不說這二人的安危和可能帶來的風(fēng)險(xiǎn),單說瞿秋白夫婦深夜分別來魯迅家中避難,若不是知己,有誰能如此不見外呢?

直到1934年1月離開上海奔赴瑞金蘇區(qū)工作,瞿秋白不知多少次與魯迅互訪,尤其是到魯迅家中避難,他們之間也因這不平凡的歲月加深了情誼并經(jīng)受了考驗(yàn)。瞿秋白臨行前仍然來向魯迅道別。1月4日晚,瞿秋白來到魯迅家。魯迅一定預(yù)感到未來見面很難,這注定會(huì)是一次長久的離別。魯迅讓出床鋪,自己和許廣平則在地板上搭鋪休息。他以這樣的方式“稍盡友情于萬一”(許廣平語)。1月9日,魯迅收到瞿秋白臨行前寫給他的信。28日,又收到瞿秋白告知將要到達(dá)蘇區(qū)的信。

這里必須要穿插的是,瞿秋白夫婦住進(jìn)東照里后,把一間小小的亭子間裝飾得頗有家庭模樣。而最為烘托氣氛的,應(yīng)該是把魯迅手書并贈(zèng)送的那副聯(lián)語掛在了墻壁上。那副聯(lián)語,是從清人何瓦琴(本名何溱)語而來。聯(lián)曰:

凝冰道兄屬

人生得一知己足矣

斯世當(dāng)以同懷視之

洛文錄何瓦琴句

“凝冰”,是瞿秋白用過的名字。因?yàn)轸斞福緛碇獣哉卟⒉欢嗟暮瓮咔偌捌鋬删湓挘瑥拇肆鱾鏖_來,直至成為表達(dá)友情的經(jīng)典名句。這兩句話同時(shí)也成為魯迅瞿秋白知己之情的專屬用句。以致我寫這篇文章時(shí),標(biāo)題似乎已經(jīng)不可能再有他選。

要說知己佳話,莫過于此。

三、合作:用文字并肩戰(zhàn)斗

友情建立于對(duì)許多問題共同的認(rèn)知,在翻譯、創(chuàng)作、著述方面的相互欣賞和信任。魯迅與瞿秋白之間也的確有多次合作的經(jīng)歷,這既是知己之情的見證,也是加強(qiáng)和鞏固這種情誼的實(shí)踐途徑。雖然兩人年齡差距大,認(rèn)識(shí)時(shí)間晚,交往時(shí)間短,但在著述方面留下的合作佳話,在魯迅這一面都是最多的,更不用說瞿秋白了。

他們合作撰寫雜文。魯迅是雜文家,他是現(xiàn)代雜文的首創(chuàng)者,也是這種文體達(dá)到最高峰的集大成者。但我們不能忘記一個(gè)背景,魯迅的雜文,不但為被諷刺的人們所憎恨,也讓一些高雅人士不以為然,甚至還有人或假意或當(dāng)真地認(rèn)為,魯迅的雜文寫作耽誤了他在小說創(chuàng)作上可能達(dá)到的更高成就。

瞿秋白是魯迅雜文寫作的堅(jiān)定的支持者,他本人也是擅寫雜文的文學(xué)家。當(dāng)然,從雜文寫作的意義上講,瞿秋白無疑只是魯迅的學(xué)生。可就是這樣一位學(xué)生輩的人,竟然有多次和魯迅合作撰寫雜文的機(jī)會(huì)。這些雜文多數(shù)由瞿秋白在兩人討論的基礎(chǔ)上寫成,經(jīng)過魯迅的修改而定稿,用魯迅的筆名發(fā)表。它們大多收入到魯迅的雜文集當(dāng)中,證明魯迅認(rèn)可這些雜文是自己的作品。那是魯迅與瞿秋白居住更近,往來最頻繁的時(shí)期。1933年6月起,署名洛文的雜文不時(shí)在上海的報(bào)紙上出現(xiàn)。計(jì)有《王道詩話》《伸冤》《曲的解放》《迎頭經(jīng)》《出賣靈魂的秘訣》《最藝術(shù)的國家》《內(nèi)外》《透底》《大觀園的人才》《中國文與中國人》《關(guān)于女人》《真假堂吉訶德》等十二篇。這些雜文包含著他們對(duì)同一問題的一致態(tài)度,凝結(jié)著二人雜文寫作上的心血和技巧。這些雜文由許廣平謄抄后,以魯迅筆名寄給報(bào)刊發(fā)表。

對(duì)于這一寫作經(jīng)歷,許廣平曾回憶說:“在他和魯迅見面的時(shí)候,就把他想到的腹稿講出來,經(jīng)過兩人交換意見,有時(shí)候會(huì)補(bǔ)充或變換內(nèi)容,然后由他執(zhí)筆寫出。他下筆很迅速,住在我們家里時(shí),每天午飯后至下午二三時(shí)為休息時(shí)間,我們?yōu)榱怂纳眢w健康,都不去打擾他。到時(shí)候了,他自己開門出來,往往笑吟吟地帶著犧牲午睡寫的短文一二篇,給魯迅來看。魯迅看后,每每無限驚嘆于他的文情并茂的新作是那么精美絕倫,其思想和藝術(shù)上的成就,已經(jīng)達(dá)到了那個(gè)歷史時(shí)期雜文的高峰,堪與魯迅并駕齊驅(qū),成為領(lǐng)袖群倫的大手筆。”

這種合作經(jīng)歷,在魯迅創(chuàng)作史上恐怕是唯一的。那么,為什么是瞿秋白寫的雜文,魯迅修改后以自己的筆名發(fā)表,特別是收入自己的雜文集中?首先它們的確是二人共同心血的結(jié)果,其次是事先的約定,再其次,魯迅是為保護(hù)瞿秋白特殊的紅色政治身份而刻意如此。事實(shí)上,他們合作的雜文共有十四篇,還有兩篇《〈子夜〉和國貨年》《“兒時(shí)”》也以魯迅筆名發(fā)表,但并未經(jīng)魯迅修改,所以也沒有收入自己的雜文集。兩人合作的雜文,《瞿秋白文集》也有收入,則是瞿寫而未經(jīng)魯迅修改的形態(tài)(此說見王鐵仙《瞿秋白文學(xué)評(píng)傳》)。將二者進(jìn)行對(duì)讀,應(yīng)該是一件很有趣的事。

他們?cè)献骶帟?932年,英國作家、諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者蕭伯納到訪上海。這次訪問由宋慶齡負(fù)責(zé)接待,蔡元培、林語堂等滬上文化名人齊聚宋宅與其會(huì)面。魯迅是由蔡元培的車子接去見面的。這次一天不到的來訪產(chǎn)生了很大轟動(dòng)。我本人曾對(duì)此有過一篇專文《一次閃訪引發(fā)的輿論風(fēng)暴——魯迅與蕭伯納》。蕭伯納的這次訪問,留下很多趣事。其中之一,是在其離開上海后,魯迅與瞿秋白合力編了一本《蕭伯納在上海》。因?yàn)槭挷{來訪期間,瞿秋白正在魯迅家中避居,朝夕相處也為共同合作提供了條件。

《蕭伯納在上海》,署為“樂雯剪貼翻譯并編校”。樂雯原是魯迅的筆名。書中收入了蕭伯納來訪前后上海各報(bào)的各種相互矛盾、眾說不一的報(bào)道與評(píng)論。由魯迅作序,1932年3月由野草書屋出版。魯迅的序文寫得辛辣而妙趣橫生。其中特別強(qiáng)調(diào),編譯此書的主要用意,是把它“當(dāng)作一面平面鏡子,在這里,可以看看真的蕭伯納和各種人物自己的原形。”

《蕭伯納在上海》

他們都為對(duì)方編選了文集。而這種編選,不但體現(xiàn)了各自對(duì)對(duì)方創(chuàng)作成就的高度認(rèn)可,更可以見出發(fā)自心靈深處的理解和思想精神上的共識(shí)。瞿秋白編選《魯迅雜感選集》是兩人在上海往來密切時(shí)期。魯迅多次無私地、冒著極高的危險(xiǎn)救助瞿秋白,不只是接納避難,在經(jīng)濟(jì)上也盡其所能給予援手。對(duì)此,瞿秋白充滿感激。無以回報(bào)之下,他想到了根據(jù)自己的理解來編選一本《魯迅雜感選集》。他曾對(duì)夫人楊之華表示:“我感到很對(duì)不起魯迅,從前他送我的書我都在機(jī)關(guān)的時(shí)候失去了,這次我可要有系統(tǒng)地閱讀他的書,并且為他的書留下一個(gè)永久的紀(jì)念。”(楊之華《〈《魯迅雜感集》序言〉是怎樣產(chǎn)生的》,《語文學(xué)習(xí)》1958年第1期)

比編書、選文更重要的是,瞿秋白為此寫下了長達(dá)17000字的序文。這是最早用馬克思主義觀點(diǎn)評(píng)價(jià)魯迅思想與創(chuàng)作的經(jīng)典文獻(xiàn)。這篇長文證明,以魯迅目光如炬的判斷力,認(rèn)定瞿秋白為知己是有道理的。因?yàn)轹牡奈恼轮袑?duì)魯迅的評(píng)價(jià),句句入得魯迅內(nèi)心,頗具感應(yīng)。一些論斷直至今天都具有定論性的高度。比如:“可是,正因?yàn)橐恍┪米由n蠅討厭他的雜感,這種文體就證明了自己的戰(zhàn)斗的意義。……誰要是想一想這將近二十年的情形,他就可以懂得這種文體發(fā)生的原因。”“是的,魯迅是萊謨斯,是野獸的奶法所喂養(yǎng)大的,是封建宗法社會(huì)的逆子,是紳士階級(jí)的貳臣,而同時(shí)也是一些浪漫諦克的革命家的諍友!他從他自己的道路回到了狼的懷抱。”“現(xiàn)在的讀者往往以為《華蓋集》正續(xù)編里的雜感,不過是攻擊個(gè)人的文章,或者有些青年已經(jīng)大知道陳西瀅等類人物的履歷,所以不覺得很大的興趣。其實(shí),不但陳西瀅,就是章士釗(孤桐)等類的姓名,在魯迅的雜感里,簡直可以當(dāng)做普通名詞讀,就是認(rèn)做社會(huì)上的某種典型。”可以說,這些論述不但精辟準(zhǔn)確,而且都是知心之論。這些觀點(diǎn),同時(shí)代的絕大多數(shù)人不但難以解析,甚至還是一些人誤讀、攻擊魯迅的論點(diǎn)。

瞿秋白最后對(duì)魯迅雜文的特質(zhì)做了高度凝練的概括:第一,是最清醒的現(xiàn)實(shí)主義。第二,是“韌”的戰(zhàn)斗。第三,是反自由主義。第四,是反虛偽的精神。他認(rèn)為:“這是魯迅——文學(xué)家的魯迅,思想家的魯迅的最主要的精神。他的現(xiàn)實(shí)主義,他的打硬仗,他的反中庸的主張,都是用這種真實(shí),這種反虛偽做基礎(chǔ)。”

對(duì)魯迅雜文的知心精解,站在革命立場上的高度概括,讓魯迅非常佩服和感動(dòng)。在收到《魯迅雜感選集》的版稅后,魯迅馬上就將二百元編輯費(fèi)全部付與了瞿秋白,以幫助他度過在上海的艱難時(shí)日。

魯迅也為瞿秋白編了文選,那是瞿秋白犧牲后的事了。

四、知己:一種無私的情懷

瞿秋白前往蘇區(qū)途中和到達(dá)之后,都保持著跟魯迅的通訊。得到平安信息,魯迅為之欣慰。1935年2月24日,瞿秋白肺病日益嚴(yán)重,輾轉(zhuǎn)中在福建長汀被捕。6月18日,瞿秋白從容就義。

魯迅始終惦念瞿秋白的安危。開始時(shí)也很為身邊失去這樣一位才俊感到遺憾。1934年3月4日,他致信蕭三說:“它兄(指瞿秋白——引者注)到鄉(xiāng)下(江西瑞金——引者注)去了,地僻,不能通郵,來信已交其太太看過,但她大約不久也要赴鄉(xiāng)下去了,倘兄寄來原文書籍,除英德文者外,我們這里已無人能看,暫時(shí)可以不必寄了。”1935年1月6日,他致信曹靖華:“它嫂平安,惟它兄仆仆道途,不知身體如何耳。”

瞿秋白在沒有暴露身份的情形下,寫信向魯迅求救。“魯迅曾設(shè)法籌款,計(jì)劃開一鋪?zhàn)樱宰麂伇Hケa岞那锇祝闯晒Α!保ㄍ蹊F仙《瞿秋白文學(xué)評(píng)傳》)由于叛徒告密,瞿秋白于5月身份暴露。消息傳來,魯迅“一直木然地坐在那里,一言不發(fā),頭也抬不起來。”(楊之華《憶秋白》)之后,魯迅仍然試圖進(jìn)行營救,均以無望告終。1935年5月17日,他在致胡風(fēng)的信中暗示最壞結(jié)果:“那消息是萬分的確的,真是可惜得很。從此引伸開來,也許還有事,也許竟沒有。”5月22日,致曹靖華信說:“它事極確,上月弟曾得確信,然何能為。這在文化上的損失,真是無可比喻。許君已南來,詳情或當(dāng)托其面談。”這里的“許君”,是指魯迅的摯友許壽裳,希望他能通過蔡元培營救瞿秋白。眼看營救無望,6月11日,又致信曹靖華說:“它兄的事,是已經(jīng)結(jié)束了,此時(shí)還有何話可說。”

瞿秋白的犧牲給魯迅帶來極深的悲痛。一直到是年12月19日,魯迅在致曹靖華的信中還在暗示:“史兄(指瞿秋白—引者注)病故后,史嫂由其母家接去,云當(dāng)旅行。”許廣平回憶:“秋白逝世以后,魯迅在很長一個(gè)時(shí)期內(nèi)悲痛不已,甚至連執(zhí)筆寫字也振作不起來。”

但魯迅是清醒的,他很快就從激憤與哀傷中振作起來。6月下旬,在自己深受病痛折磨的過程中,抱病籌劃出版瞿秋白的譯文集《海上述林》。10月起,親自著手編輯。“下午編瞿氏《述林》起”(10月22日日記)。從集資、編輯、校對(duì),到封面、裝幀設(shè)計(jì)甚至挑選紙張,魯迅都親自過問,親自來做。由于國內(nèi)無法公開出版,他請(qǐng)內(nèi)山完造將書稿寄送到日本出版。《海上述林》分上下卷,封面印有魯迅親筆寫的三個(gè)拉丁字母“STR”(瞿秋白筆名史鐵兒),以及“諸夏懷霜社校印”字樣,這是魯迅起定的名稱,意指華夏兒女懷念瞿秋白(瞿秋白亦名瞿霜)。

魯迅在病重中寫下書訊,從中表達(dá)出對(duì)一位知己的高度評(píng)價(jià):

本卷所收,都是文藝論文,作者既系大家,譯者又是名手,信而且達(dá),并世無兩。其中《寫實(shí)主義文學(xué)論》與《高爾基論文選集》兩種,尤為煌煌巨制。此外論說,亦無一不佳,足以益人,足以傳世。

魯迅還親自擬定贈(zèng)書名單,讓更多人分享。這份名單中,就有毛澤東、周恩來等遠(yuǎn)在延安的中共領(lǐng)導(dǎo)人。

魯迅編輯、出版《海上述林》,讓人想起瞿秋白編選、出版《魯迅雜感選集》。魯迅自己也這樣動(dòng)情地表達(dá)過:“我把他的作品出版,是一個(gè)紀(jì)念,也是一個(gè)抗議,一個(gè)示威!”“人給殺掉了,作品是不能給殺掉的,也是殺不掉的。”(馮雪峰《回憶魯迅》)這句話,正是仿用了瞿秋白的獄中宣言:“我的軀體可以被毀滅,但我的靈魂我的革命精神是永存的!”

1936年8月27日,魯迅信告曹靖華:“它兄集上卷已在裝訂,不久可成,曾見樣本,頗好,倘其生存,見之當(dāng)亦高興,而今竟已歸土,哀哉。”而對(duì)下卷的出版,魯迅也是多方催促,希望書稿“從速結(jié)束,我也算了卻一事,比較的覺得輕松也。”(1936年8月31日致茅盾)。直到逝世前兩天的1936年10月17日,魯迅仍然惦記著下卷的出版。

佳話總免不了遺憾,魯迅生前并未能看到下卷的出版發(fā)行。對(duì)于后世讀者來說,故事已經(jīng)足夠圓滿。兩人之間天然的好感,相互的欣賞,相見后的一見如故,共同合作的振奮,毫無芥蒂的信任,一別之后的惦念,相互間無私的幫助,各自為對(duì)方所做的默默的工作,都讓人感受到一種美好的人間友情。由此可說,魯迅寫下那句“知己”名言,一定是深思熟慮,絕無二致的友情表達(dá)。

魯迅與瞿秋白,是一個(gè)難以窮盡的話題。他們從神交到相識(shí)到合作到惦念,始終未有過失望,是真正的知己之交。他們的交往是中國現(xiàn)代文學(xué)史上的一段佳話,更是基于共同追求與理想的心靈共振,是值得銘記和弘揚(yáng)的人間真情。

閻晶明“讀典有識(shí)”專欄:

- 北塔:魯迅與戴望舒[2022-10-17]

- 快意簡短 妙趣橫生——徐志摩致傅斯年的一封信[2022-10-17]

- 韓立平:寫過萬首詩的人——也憶張健先生[2022-10-11]

- “中期魯迅”研究芻議[2022-10-11]

- 萬伯翱:燈下日知憶紹棠兄[2022-10-10]

- 劉潤濤:魯迅家世考[2022-10-10]

- 人間煙火的精神氣息——讀吳俊《文學(xué)的個(gè)人史:魯迅傳述和〈朝花夕拾〉》[2022-10-09]

- 陳獨(dú)秀,魯迅的“紅色知己”[2022-10-09]