“題了一首廖瑩中字,沒有古本可對的呀”

“造假三奇人”馀事

《記造假三奇人》是陳巨來《安持人物瑣憶》(孫君輝編,上海書畫出版社2011年1月初版,又上海書畫出版社2019年3月修訂精裝版)中最精彩的篇章之一,三人為湯臨澤、周龍昌、鄭竹友。湯臨澤翻砂仿制吳湖帆所藏明代紫砂壺竟一般無二,晚年得意洋洋揭秘自己在青銅器上假添銘文欺人的手法;周龍昌裱畫時圖像竟可東搬西遷神出鬼沒,曾從絹本五百羅漢手卷中偷拆出十八羅漢另成一卷而無剪補之形;鄭竹友有凡依據真本皆可臨摹得一絲不走樣的功夫,后來被聘去北京故宮博物院專司古畫修補(《瑣憶》初版,189-193頁;以下使用此書均據初版)。巨翁記三人造假手段,皆繪聲繪色,令人瞠目而浮想聯翩。《安持人物瑣憶手稿》,中國嘉德2021年影印本

《安持人物瑣憶手稿》,中國嘉德2021年影印本

陳巨來提及鄭竹友“本為上海市文史館館員”,讓我想起去翻閱下手頭的《上海市文史館館員名錄》(書脊及版權頁署此名,封面署“上海市文史館建館三十五周年紀念 1953-1988館員名錄”,上海市文史館辦公室編,1988年8月出版)。一翻不要緊,不止鄭竹友,湯臨澤也在冊中。書中二人的簡歷是:

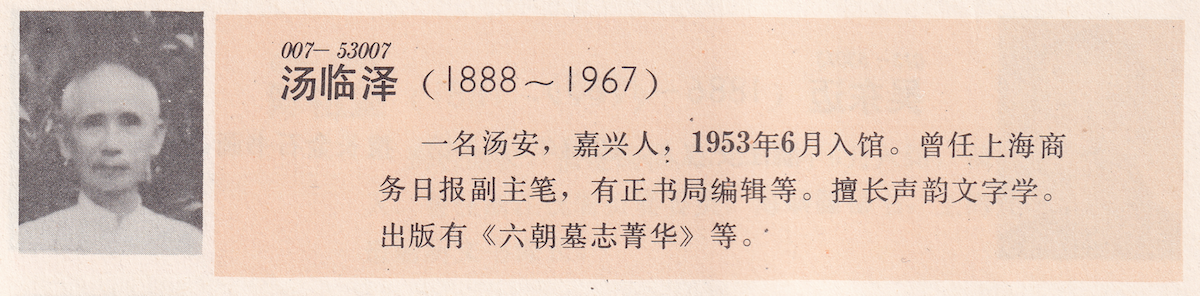

007-53007

湯臨澤(1888-1967)

一名湯安,嘉興人,1953年6月入館。曾任上海《商務日報》副主筆、有正書局編輯等。擅長聲韻文字學。出版有《六朝墓志菁華》等。(18頁)

339-57030

鄭竹友(1898-1976)

一名鄭筠,江蘇江都人,1957年6月入館。擅長全補古畫,以為業。(73頁)

還收有相片。看到奇人們的真容,稍稍滿足了我的好奇心。

《上海市文史館館員名錄》,上海市文史館辦公室編,1988年8月出版

湯臨澤簡介

鄭竹友簡介

關于湯臨澤的生平,鄭逸梅的文章《奇人奇事湯臨澤》言之綦詳,文中有一處為王以坤編著《書畫鑒定簡述》(江蘇人民出版社1981年5月版)“上海書畫做假小集團”一節加的按語頗有價值:

該集團是指以湯臨澤為首,許徵白(山水)、金仲魚、劉伯年(花鳥)、陳[鄭]竹友(寫字)、湯臨澤、胡經(刻印)、周桂生(裝裱)。總設計、構圖、做舊、選材,都由湯臨澤負責。(收入《清末民初文壇軼事》,見《鄭逸梅選集》第二卷,黑龍江人民出版社1991年6月版,103頁)

該集團的后臺老板實為譚敬。鄭逸梅較早揭出此節內幕,今已成熟典。

可惜逸翁把鄭竹友的姓氏給寫錯了。巨翁則把鄭竹友從揚州人錯記成廣東人,還云“僅知其為一能畫之掮客”。后來鄭被故宮聘去修補古畫,巨翁也只是淡淡地評論說“此人與湯、周相較,技似稍次而收獲勝于前二人也”,實則鄭竹友擬補筆畫的修復技術一時馳名。米芾《苕溪詩卷》1963年為故宮收得時已破損,重裝時由鄭竹友根據未損時前的照片將缺字補全,據巨翁筆下的“十大狂人”之一徐邦達言,效果“幾乎可以亂真”(見徐文《蘇軾和米芾的行書》,原載《書法叢刊》第一輯,文物出版社1981年2月版,86頁),足見推重。

“造假三奇人”中剩下的那位周龍昌生平未彰。大風堂高弟巢章甫所撰的《張大千五十生辰》中曾提及一位裝池者周龍蒼,當是同一人:

先生于古書畫,寶之如球圖,愛之如骨肉,故于裝池,尤為考究。致名匠周龍蒼、劉少侯兩氏于家,訓練指導。殘缺者,務為補足,黯黑者,設法沖洗。然后相度尺幅,選擇良材,必使神明復現,頓還舊觀。比之起沉疴療宿疾。故佳書畫之歸吾師,當自慶幸得所,而如服續命之湯也。(原載《子曰》叢刊第二輯,1948年6月10日出版,38頁)

自然不會提幫張大千造假的事。

另外我還注意到包立民《張大千藝術圈》(生活·讀書·新知三聯書店2019年3月新版)一書的記述,說是由張大千偽造而為吳湖帆失察買去的所謂南宋梁楷的《睡猿圖》,即是由周龍昌裝裱作舊的,此系大風堂門人劉力上親口披露(150頁)。陳巨來亦在《記大風堂事》一篇中提及《睡猿圖》,他問大千:“何以用日本烏子紙,而湖帆亦專用烏子紙作畫之人,會看不出的?”大千云:“畫好后,放于露天之下,任日曬雨淋,紙質變成黑暗破損了,然后再加工修整補治之,題了一首廖瑩中字,沒有古本可對的呀。”(《瑣憶》初版,32頁)偽畫雖是張大千所作,但能幫忙將紙質弄到黑暗破損而又整治到瞞過鑒藏大家吳湖帆的地步,也證明了周龍昌的造假功力。

《宋梁楷睡猿圖神品》,擷自杭州《東南日報》特種副刊《金石書畫》第二十四期,1935年5月15日出版

聚星齋馬老五

陳巨來記“造假三奇人”后,意猶未盡,又補述揚州派裱工馬老五、胡某二位(《瑣憶》初版,193-195頁)。

據巨翁云,馬老五丙寅(1926)、丁卯(1927)年間開聚星齋裝池店于銅仁路慈厚南里路沿,此地恰為高野侯家弄堂口,高所藏五百本畫梅及數百楹聯均馬一人所裱。后來高野侯將馬老五介紹給吳湖帆。約在戊辰(1928)年,吳湖帆以廉價購得明人詹景鳳草書橫卷一大幅,找到馬老五,問他能否割制成幾張四尺條幅。馬說可以,但價需一百五十元,吳湖帆允之。過了幾個月,竟然真的把一張橫卷改成了數張條幅,取每條對著日光細看,亦無法發現痕跡。吳湖帆細讀,卻發現紕漏,笑道:“馬老板,你出了爛污哉。”遂指著某行末字“宀”與下一行首字“元”說明:“這是一個‘完’字呀,被你腰斬了。”馬云:“這‘宀’與上一字一筆連下來的,與‘元’字離開三分之多,吾不識草書,故有此錯誤,一準重做可也。”說畢即取去了。后來巨翁詢問這“完”字是否完成,吳湖帆說“宀”已轉入第二行,連著的一筆也沒有被剪斷的破綻。馬老五的技法高超如此。

陳巨來轉述裝池名家劉定之的意見,說明蘇揚兩派裝潢的不同:“蘇州派擅精裝,紙、絹畫雖數百年不損也,但漂洗灰暗紙絹,及修補割裂等技均遠遜于揚幫。揚幫能一經潢治,潔白如新,但不及百年,畫面或如粉屑,或均爛損不堪矣。”又說劉定之屬蘇州派,吳湖帆自藏的書畫均由其裝裱,但如購得元、明、清名家破損灰黑之畫,將拿去轉手,則必交屬于揚州派的馬老五裝裱。我翻檢吳湖帆《丑簃日記》(存1931-1939年,收入梁穎編校、吳元京審訂《吳湖帆文稿》,中國美術學院出版社2004年9月版),提及劉定之的次數確實極密,另有汲古閣曹友卿等人也曾幫忙裝池,但聚星齋只被提及一次,為1931年6月21日:“聚星齋攜冬心大屏(漆書《鶴賦》)來,裱工一百六十元,可謂貴矣。”(11頁)

關于馬老五的結局,巨翁說:“后高丈被匪所綁,即回杭州后,馬亦關店了,大約回鄉矣。”高野侯被綁架是1930年事,初讀至此,參以《丑簃日記》所記頗少,還以為馬老五早就洗手不干。近檢讀淪陷時期的上海報刊,忽又發現其后來情況。1942年3月9日上海《申報》第3版刊出報道《本埠書畫市場 年來畸形發展 常年展覽出售行銷甚盛 蘇揚兩幫裝池各有專長》,分“專裱古畫 洗刷如新”“巧奪天工 神乎其技”“裝池業務 畸形發展”“人人風雅 洛陽紙貴”“名家作品 竟有假造”“金石名家 寥寥可數”“印石缺貨 價值飛漲”七節介紹情況,其第二節有云:

揚幫中聚星齋裝池店,有一裱工馬某者,技術極佳。最近將名畫家吳某所畫山水長手卷剪成數百塊,拼湊裱成山水堂幅四條,曾經人再三察看,絕對看不出系剪裱者,誠巧奪天工,神乎其技矣。惜此人已于日前去世。

(原以“、”號斷句)

《本埠書畫市場 年來畸形發展 常年展覽出售行銷甚盛 蘇揚兩幫裝池各有專長》,上海《申報》1942年3月9日第3版

可見馬老五一直以裝池為業,至1940年代初去世為止。“名畫家吳某”當仍指吳湖帆。割裱長卷為四堂幅之神技,與十年前相比應更純熟了,只可惜巨翁和《申報》報道都沒能記下他的真名。

清秘閣胡永清

陳巨來所記的另一位揚州派裱工是清秘閣胡某,但未記其人具體的事跡,只是著墨于他的兩個兒子。清秘閣裝池是抗戰時期開設于威海衛路上的,巨翁的父親陳鴻周常在此以書畫囑裱,因而與店主胡某成為朋友,裝裱費用至為優惠。胡某有兩個兒子,長子傳其技,在老人死后繼為店主;次子名叫胡若思,本為張善孖、張大千之弟子,“畫甚佳,但品行至不堪,張門逆徒也”。這么說,是因為據說此人抗戰時曾偽造數十件畫作,在上海大開所謂張大千遺作展覽會,皇皇登廣告,不巧被張大千見到,遂亦在報上刊登啟事排擊之,將此逆徒永遠拒之門外(《瑣憶》初版,第194頁;巨翁另在《記大風堂事》中不指名地提及此事,見45頁)。

巨翁晚年雖已記不清胡若思兄長的名字,但當年卻至為熟悉,記下了從他那里聽來的不少裝裱秘訣。其一是其人店門上有個牌子,寫有收購宋、元、明、清死者喜神的字樣,連破得只剩下半身的也收。喜神是各家的祖宗神像,沒人要,幾毛錢也可買進,因而一下子收集了一兩千張。待收到破損的舊畫需要修補時,即可取出喜神,從各代紙張中選出同型舊紙。其二是遇到灰黑古畫時,必須向澡堂買來洗剩的肥皂水,將畫浸入若干日取出,再漂洗一過,則灰暗全去除了,據說這也巧妙地利用了人身油污。其三是修補古畫時,需將同型舊紙紋路對準,以利刃不規則地劃幾道,這樣一來,破者去,整者絲毫不爽地填補進去了,因為不規則,觀者目光易為之錯亂,難以發現。

胡若思雖被逐出大風堂弟子之列,但張大千在批評此人“品德不端”之馀,也承認他“有點本領”(見謝家孝著《張大千的世界》,時報文化出版事業有限公司1982年1月版,108-109頁)。他的生平資料今不難尋,容易檢知其父名叫胡永清。我在各數據庫中檢索胡永清之名,所得不多,卻在上海《申報》1931年7月1日第20版、7月2日第16版發現一則連登兩天的啟事:

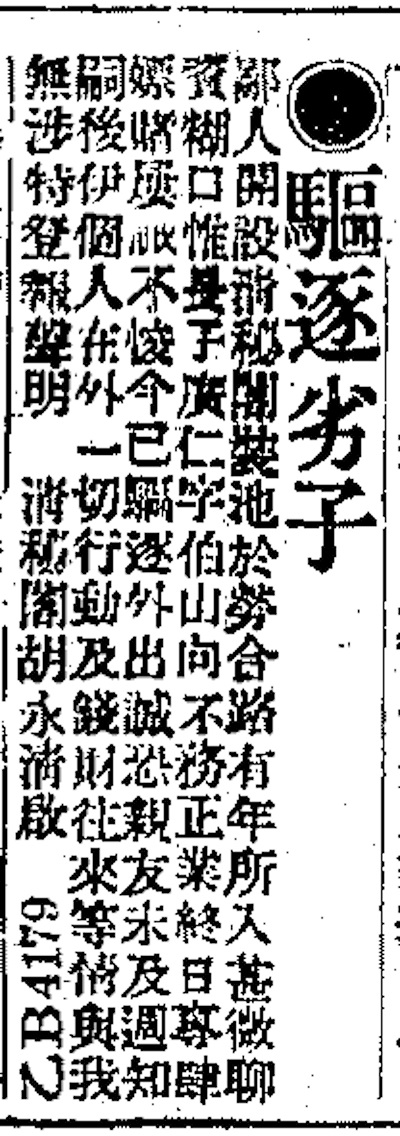

驅逐劣子

鄙人開設清秘閣裝池于勞合路有年,所入甚微,聊資糊口。惟長子廣仁,字伯山,向不務正業,終日專肆嫖賭,屢誡不悛,今已驅逐外出。誠恐親友未及周知,嗣后伊個人在外一切行動及錢財往來等情與我無涉,特登報聲明。 清秘閣胡永清啟

(原無標點)

胡永清《驅逐劣子》啟事,上海《申報》1931年7月1日第20版

這里提到的長子胡廣仁,應該就是那位告訴巨翁許多裝裱秘訣的胡若思之兄了。照巨翁所說,此公在父親身后傳下了技藝,繼承了家業,大概終于求得了父親的原諒?

- 章太炎、黃節如何“再造夷夏”?[2022-03-23]

- 顧農:讀詩偶記[2022-03-23]

- 陳平原:閱讀趣味與地域文化[2022-03-15]

- “傳張之洞為猿猴托生”的真相[2022-03-07]

- 高一丁:民國華文學校舊事[2022-03-03]

- 謝壽康文藝活動、文學創作與翻譯考[2022-02-22]

- 陳寅恪為何辭謝歷史二所所長[2022-02-16]

- 汪榮祖:另一種新文化運動[2022-02-14]