張愛玲的西點店

張愛玲作品中關于1930-1940年代上海城市日常生活的描述,其價值和意義遠未被發掘,無論是服飾、住宅、交通、餐館、西點店咖啡館,都莫不如此。基于對真實的執著與熱愛,她筆下的西點店以及其中的食物如同三四十年代上海城市生活的一個橫截面,經由文字保存了下來。

一、“我家貼隔壁”的上海起士林究竟在哪里?

“蛋糕的精華全在烘焙時期的焦香。”

——張愛玲《道路以目》

張愛玲1950年代曾對好友鄺文美說,有的作家寫吃的只揀自己喜歡的,自己就故意寫不喜歡的,比如面、茶葉蛋和蹄髈。這說的是《十八春》。也許確是如此,不過時間久了,難免有例外,1980年她寫了長文《談吃與畫餅充饑》,歷數自幼至長喜歡和不喜歡的中西食物,文章很見筆力,在當時就反響不俗,直到今天討論三四十年代上海的西點,也常常會引用其中的內容。

當然對于食物的記憶,以及“談吃”文章的傾向性,無論寫還是讀,都是非常私人的事情,吳福輝就嫌這篇《談吃》“不大靈光”,覺得她以偏概全,似乎更重西點的氣味與氛圍,沒有寫出當年上海海納百川的風格;夏志清和宋淇則非常喜歡,前者說自己當年沒有好好吃過面包和茶點,讀來“覺得特別有趣”,宋淇夫婦則說:

我們一向以為你不食人間煙火,想不到寫起吃來竟然如此頭頭是道而且很多都是別人所不注意的,令人看得津津有味。(張愛玲、宋淇、鄺文美:《書不盡言——張愛玲往來書信集Ⅱ》)

不論讀的人喜歡與否,文章在相當程度上可以算作1930-1940年代上海西點愛好者的忠實記述,角度難得,還是第一手資料。當然張愛玲提到西點的也還不止這一篇文章。不妨從一個西點愛好者和那一時代親歷者的角度看看張愛玲筆下的上海西點店是什么樣子的。

首先是起士林咖啡館。這家店對張愛玲而言比較重要,大多數人會記得《談吃》一文寫到的黎明時分的面包香氣:

在上海我們家隔壁就是戰時天津新搬來的起士林咖啡館,每天黎明制面包,拉起嗅覺的警報,一股噴香的浩然之氣破空而來,有長風萬里之勢,而又是最軟性的鬧鐘,無如鬧得不是時候,白吵醒了人,像惱人春色一樣使人沒奈何。有了這位“芳”鄰,實在是一種騷擾。

這段描寫令人印象深刻,而關于這家起士林的位置,以及張愛玲所說的“我們家”具體是指赫德路(今常德路)的愛林登公寓還是派克路(今黃河路)的卡爾登公寓也一直爭論不休。很多人印象中的上海起士林就是南京西路72號,而常德路的起士林則很少見于記載,即使偶而有人提及,似乎也不在張愛玲公寓的旁邊。

看起來兩處地點都有點問題。

天津起士林創建于1901年,在京津一帶聲譽卓著,到了1930年代中期,起士林更換了新老板之后,經營策略也開始調整,漸漸向南方擴張,1935年底起士林在南京和上海都開了分店。南京起士林選在繁華的中山東路上,上海起士林最初的店址則在靜安寺路(今南京西路)1617號,靠近靜安寺,差不多是今天久光百貨的位置。兩家分店的生意都很不錯,上海起士林后來搬遷過,到了1930年代末,報紙上起士林咖啡店的地址變成了靜安寺路72號。按照比較權威的字林西報《行名錄》記載,起士林除了天津本店,上海分店收錄的似乎也只有南京西路72號這一家。而根據上海西菜咖啡業同業公會的相關檔案,1943年,起士林咖啡室位于靜安寺路;1946年,則位于南京路。這是因為抗戰勝利后路名發生變化,統計中南京東路和西路都被統一寫作南京路的緣故。由于是德僑開設的,戰后被政府接收并交給中國人管理,地點始終都是南京西路72號。

標紅處為南京西路72號的起士林,圖片引自《上海市行號路圖錄》1947年,下同

這個位置和張愛玲1950年以后住的卡爾登公寓確實離得比較近,但無論如何也到不了黎明被面包香氣吵醒的距離,所以一般認為她文中所說的是卡爾登公寓和南京西路72號的這家起士林顯然是不對的。

但是,常德路似乎也有點問題。

張愛玲1977年4月7日寫給宋淇的信里說,起士林位于靜安寺路一帶,“就在我家貼隔壁”,位于常德路角上、面向常德路。按照上海人說“貼隔壁”的意思,還要同時符合上述條件,那唯有下圖標紅的位置才合適,紅圈處就是常德路195號的愛林登公寓。1940年代的地圖上看不到起士林的任何痕跡。

1940年代后期的愛林登公寓周邊,紅圈為愛林登

而且,除了張愛玲以外,幾乎所有人記憶中的起士林都跟這里不大一致。宋淇咨詢的“老上海”朋友記得起士林是在靜安寺電車總站附近,或者說江寧路后面通往銅仁路的橫馬路上。大家記得的地點離常德公寓并不那么近。倒是1980年代有人寫上海老字號時,提到過愚園路、常德路附近有過一家起士林,算是比較接近。從1977年的書信到1980年的長文,張愛玲對于“我家隔壁的起士林”的記憶一直很牢固,然而看起來成就了《談吃》那篇文章中關于起士林的嗅覺記憶竟然有點靠不住。

但是,張愛玲明明還有一篇散文《道路以目》寫于1944年1月,里面寫:

隔壁的西洋茶食店每晚機器軋軋,燈光輝煌,制造糕餅糖果。雞蛋與香草精的氣味,氤氳至天明不散。

她當時就住在旁邊的公寓,這段描述和三十多年后對于“我們家隔壁”起士林的追憶遙相呼應,所以,她真的記錯了么?

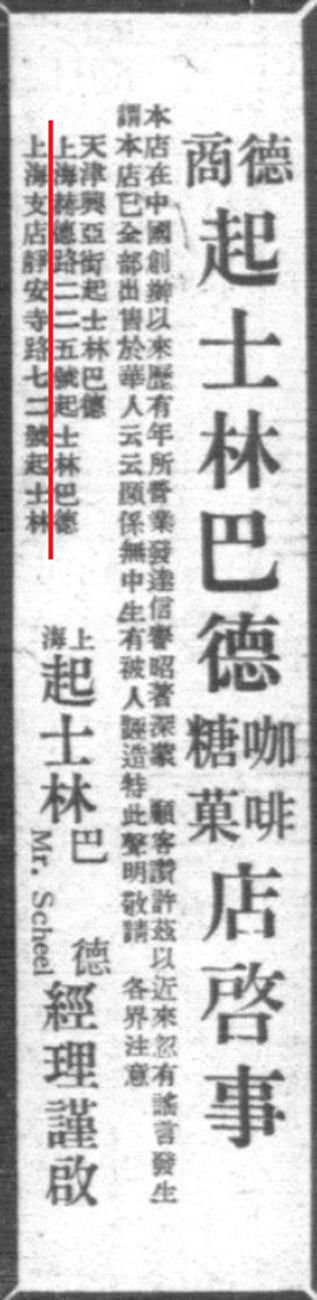

1940年代倪弘毅曾經見過張愛玲幾次,1944年6月還走上常德公寓的六層樓梯向她約過稿,多年后他在回憶文章和訪談里都說,張愛玲的寓所在起士林咖啡店隔壁。這似乎是唯一一個跟張愛玲說法一致的同時代人。當然只靠回憶總是不夠的,最后筆者在《申報》1943年11月看到了一則“德商起士林巴德咖啡糖果店啟事”,當時坊間傳說這家店要出售,因此登出這則啟事辟謠。其中列出的三家店除了天津本店以外,上海有兩家:

上海赫德路二二五號起士林巴德

上海支店靜安寺路七二號起士林

《申報》1943年11月17日、19日起士林啟事

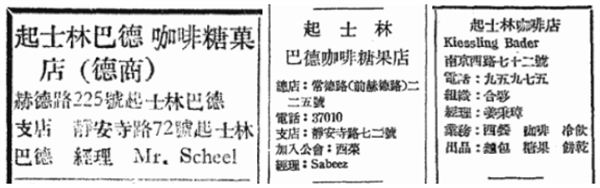

天津起士林的全稱是 Kiessling & Bader Cafe,即起士林巴德。這下清楚了,起士林的上海店確實在常德路上,而上海人熟知的南京西路72號起士林是家分店。稍早一點的10月底的《申報》上還有起士林刊登的廣告,同樣也列出了總店和分店的地址。之后1944年的《上海行名錄》和1945年的《上海工商名錄》記載的內容也基本一致,到了1947年的《華商行名錄》,“起士林咖啡店”就只有南京西路72號這一家了。

左起分別為1944《上海行名錄》、1945《上海工商名錄》、1947《華商行名錄》收錄的起士林

綜合各種資料,1935年12月,起士林將分店開到了上海,店址最初選在南京西路靜安寺附近,后來店址經過遷徙,但基本都不出這一區域,生意也一直不錯。1938年8月,上海起士林在南京西路72號開了一家分店。1940年代初,總店搬到常德路225號(確實如張愛玲所說,在常德路角上,面向常德路)。戰爭期間由于起士林的德國背景,發展很順利,尤其是常德路上的總店,生意興隆,座上客常滿。店名最初是“起士林糖果點心鋪”,1940年代改稱咖啡糖果店,1944年以后稱咖啡館、咖啡西菜館,名稱的變遷一方面是受制于英租界對餐館分類的要求,另一方面也反映出起士林的營業范圍日益擴大。抗戰勝利后,起士林作為敵對國僑民的產業被關閉,由政府接收,其后南京西路分店交由中國人管理,常德路總店一度變成美軍招待所,1946年夏天最終停業。因此,起士林常德路店雖然盛極一時,但存在時間不算長,僅從1940年代初到1946年,關閉之后就只剩了南京西路店,所以在上海人的印象中反而對這家店印象不深。

這兩家店的風格不大一樣,南京西路72號的分店位于繁華的商業中心區域,可以遠眺跑馬廳的草坪,位置極好,店面是一幢兩層的家庭式小洋房(抗戰勝利后改成三層),地方不大,但鬧中取靜,室內明窗凈幾,以火車座為主。不過總店似乎更加講究。和當時絕大多數位于鬧市區的咖啡館不同,起士林常德路總店開在滬西幽靜的住宅區,五開間的鋪面,兩層小樓,內部空間相當寬敞,這在當時上海的咖啡館里是很少見的。一樓柜臺陳列著各色糖果蛋糕,樓上則是咖啡座,還設有舞池和樂隊。二樓陽臺下臨常德路,安靜清雅,“夏夜臨窗坐,涼風拂面來”,是很受歡迎的場所。起士林另一個與眾不同的地方是侍者大多為北方大漢,帶著訓練有素的彬彬有禮,中間夾雜幾位穿著綠色制服的漂亮的外籍女侍,這一點給顧客的印象極好。戰時這家店非常時髦,“另有一種華貴的風格”,當然價格也比其他店鋪高出不少。

1935年起士林最初刊登的廣告就有他家最著名的咖啡糖Hopjes好極斯,據說每年“售出以百萬計”;四十多種花式巧克力,包括以兒童為對象的“巧格力像真動物”;每聽2磅重的什錦餅干等等。三四十年代起士林最著名的是號稱“獨步申江”的壽字蛋糕,1936年起士林為蔣介石五十歲生日精心制作了巨大的壽字蛋糕,同時為配合當時“航空救國”的風氣,特意在蛋糕上加了糖制的五架小飛機,蔣介石夫婦非常滿意還合影留念。這件事等于為起士林做了一次成功的營銷宣傳,這種壽字蛋糕從此也頗得各界要人的歡心。

張愛玲喜歡他家特有的“方角德國面包”,說外皮厚脆中心微濕,是“普通面包中的極品”,并且引用姑姑張茂淵的話“可以不抹黃油,白吃”。當時的顧客大多欣賞他家招牌的巧克力,認為從裝潢到口味都是首選。有人說,二戰以后美國貨才在上海大行其道,之前還是起士林昂貴的巧克力最受歡迎。當然咖啡糖也是銷量極好的招牌產品,除此以外,經常被人稱贊的還有他家的咖啡(包括冰咖啡)、巧克力(飲品)和奶油蛋糕,尤其是“得鮮濃之勝”的重奶油。起士林的奶油不但口味醇厚,給的還特別多,當時的顧客感嘆這家店“猶存‘古典’作風”,從天津開到上海,依然不失為老牌子西點店。

《小團圓》里寫抗戰勝利后九莉帶了一大盒奶油蛋糕準備送人,乘電車去,非常擠,“這家西點店出名的,蛋糕上奶油特別多,照這樣要擠成漿糊了”。分明就是寫實,這是從她住所附近乘英商1路有軌電車去往虹口,而出名重奶油的西點店多半就是愛林登公寓隔壁的起士林。

上海起士林的出現與盛衰,與其說是西式餐飲文化的影響,不如歸因于時代的作用,起士林常德路店存在時間不長,作為一度曾經非常興盛的時髦咖啡館,被人忘卻的速度也很快,一定程度上可以說因為有了張愛玲的文章才得以流傳。

二、誰家的栗子粉蛋糕,飛達還是凱司令?

“中國人好吃,我覺得是值得驕傲的,因為是一種最基本的生活藝術。”

——張愛玲《談吃與畫餅充饑》

小說《色,戒》里,女主角坐在靜安寺路西摩路口(今南京西路陜西北路)的小咖啡館等人。按書里的說法,這家店面積不大,主要靠門市外賣,店里寥寥幾個火車座,光線陰暗,裝潢毫無情調,“聽說是天津起士林的一號西崽出來開的”。咖啡館門臨交通要道,橫街對面就是平安電影院。張愛玲本意是寫實(根據她和宋淇的通信),只是由于隔得太久記憶錯誤,這家店變得有趣起來,因為咖啡館內景寫的是凱司令,而地點則是飛達。

位置是記錯了,不過隔了幾十年,張愛玲對飛達“獨有的”拿手點心依舊記得很牢:栗子粉蛋糕和一種半螺旋形的咸酥皮小條——“奶酪稻草”,還有她父親每去必買的香腸卷。其實早在1945年,張愛玲將炎櫻的英文信譯成中文,發表在《雜志》,里面就曾提到兩個人都“喜歡某一個店的栗子粉蛋糕”,這家店很有可能就是飛達,而不是后來才以栗子蛋糕著稱的凱司令。

飛達在民國上海的咖啡館/西點店中的地位舉足輕重,歷史也久遠,目前可以查到的最早的記錄在1913年,《行名錄》里記載的店名為“Confectionery & Bakery”,直譯就是糖果和面包店,看起來像是沒有正式店名的小鋪子,由Carl Fieldler夫婦創辦,地點在百老匯路6號。第二年才有了中文店名“飛達”,英文店名則改用店主的姓名,稱為Cafe Fiedler。1922年,正式定名為Cafe Federal,從此和“飛達”一起沿用下去。百老匯路是今天的大名路,開埠之后匯聚了眾多外商碼頭,船員和美國僑民不少,上海早期的很多牛肉莊、伙食公司、西式小餐館咖啡館都將店址選在這一區域。飛達靠近外白渡橋盡頭,顯然都是為外僑服務的。

1926年,飛達在靜安寺路開了分店,地點靠近今人民廣場。1929年夏天的報紙廣告上,“飛達糖果公司”提供的時令產品有各色“冰奇靈”(冰淇淋)、刨冰和汽水。1931年中,飛達分店的地址搬到了靜安寺路1199號(今陜西北路口),自此之后,這家店就沒有再搬遷過。

《申報》上的飛達廣告,1929年6月

到了1934年12月,分店經過擴充整修重新開張,號稱提供各色西菜洋酒,看起來無論是店面還是經營內容,飛達都發展得頗為順利。第二年初,飛達將總店搬到了靜安寺路1199號的分店,原先百老匯路上的總店變成了分店,還搬了地方。顯然營業的重心有所轉移。到了1938年中,百老匯路分店結束,從此飛達就只有唯一的店址,一直持續到1950年代結束營業。

右起從近到遠分別為靜安寺路1205號的靜安大樓,1201-3號的維多利亞食品公司和1199號的飛達,圖中能看到飛達的招牌

與上圖對應的1947年的南京西路陜西北路口

作為上海咖啡西點店的前輩,飛達的變化幾乎與上海的發展同步。創立之初顯然是為外僑提供食物服務的,到了1920年代中后期,上海西區漸漸開發,飛達就將分店開到了南京西路,隨著西區的繁榮,飛達的經營重心也從上海北區轉移到了西區。1937年夏天以后全面抗戰開始,上海受到戰事的影響,尤其是北部,飛達索性結束了經營25年的老店,專心發展西區的生意。

其實早在1920年代中期,飛達已經躋身上海最貴最好的咖啡店之列。熱愛咖啡并且喜歡寫咖啡文章的張若谷曾多次提到“上海最貴族的Marcel與Federal二家”,前者是法國人開辦的著名的麥瑞爾咖啡館。張若谷的文章很早就被研究者引用,不過因為他不喜歡用這兩家店的中文店名,而是習慣興之所至地用譯音,因此少有人注意到Federal固然是飛達,“西洋人所開純粹貴族式的”咖啡店“灰檀拉”也是飛達,1935年他寫道:

如果要喝咖啡,外白渡橋堍的番丹拉爾,還有靜安寺路口的番丹拉爾,這兩家富于德國藝術裝飾趣味的珈琲〔按:張若谷喜歡寫成“珈琲”〕館,不但珈琲濃郁,而且有很可口的蛋糕。在夏季,他們特制的桃子冰淇淋,是別有風味的。(《現代趣味:茶,咖啡,麥酒》)

這里的“番丹拉爾”也同樣是飛達。

按照當年的顧客們的說法,飛達位置絕佳,店內的裝潢和陳設雅致,用淺藍色窗紗,女侍的制服是“幽綠色”或“猩紅色”,座位間隔安排得恰到好處,沙發座也舒服,餐具所用的瓷器精致細潔,偶爾還有一只灰白色的大貓出現。總之,到處都下足了功夫,是公認的情調“很美很動人”的咖啡館,但是最重要的,是飛達供應的食物味道好。

民國時期上海的西菜和咖啡西點行業很有區域特色,比如眾所周知的淮海中路附近大多是俄式餐館和點心店,南京西路則有很多德國風味的餐館咖啡館,飛達就是其中的佼佼者。1934年底飛達整修重開之際,報紙上打出的廣告特別提出供應“上等德國式食品”“超等德國大菜茶點及美女牌皮酒(啤酒)”。

《新聞報本埠附刊》上的飛達廣告,1934年12月22日-24日

當然,這種“德國式”飲食也不必刻板理解,因為飛達在三四十年代最具盛名的是它的西式點心,尤其是栗子蛋糕。1935年的圣誕節前,飛達在《The China Press》上刊登廣告促銷,提到的有圣誕蛋糕、mince pies(肉餡餅)、honey cake(蜂蜜蛋糕)、marzipan(杏仁蛋白糖)和鮮奶油蛋糕等花式蛋糕。這自然是針對英文讀者的,并不全是德式點心。飛達有一種很受歡迎的飲料“布扎”,當時在俄式館子也有供應,飛達的布扎雖然酸,卻口味醇香有回甘,從描述看,這種赭白色的飲料很像是土耳其和巴爾干地區流行的Boza。除了張若谷提到的桃子冰淇淋,它家還有如朱古力糖、總會三明治、牛茶(類似于牛肉汁)、冷飲、生啤、現榨鮮橘汁、“泡夫”,以及咖啡、紅茶也都廣受贊譽,各種花式奶油蛋糕被忠實顧客稱許是“全滬第一”,“最好的蛋糕”,有的西點愛好者甚至說飛達、起士林幾家西點店的蛋糕技師,“其藝術修養絕不在劉海粟張充仁之下”,那就是說飛達的蛋糕從造型到味道都沒什么可挑剔的了。然而最出色的還是栗子奶油蛋糕。

只要是栗子上市的秋冬季節,飛達的顧客面前多半會有一盆赭白相間的栗子蛋糕。不少人在報上寫文章,提到飛達必然盛贊這道點心栗蓉細膩,奶油又厚,蛋糕的本身還“輕松”,說“真是又糯又香又軟,簡直似糯米做的一樣”。大家都知道飛達的栗子揀選極嚴格,處理得也十分精細,令人入口動心。甚至1940年代后期,由于物價瘋狂上漲,很多咖啡館西點店都難以維系原來的水準,飛達的栗子蛋糕基本還能保持一貫。唯一的缺點是價格太貴,飛達的售價比其他任何一家西點店都要貴,因此大家一邊吃,一邊稱贊名下無虛,一邊嘲諷這是“老虎肉”。時人總結“貴雖貴,生意還是好的,一出籠便賣完了,遲到一步便嘗不到了”。飛達下午時分的外賣生意很熱鬧,經常有西區的主婦派家里的女傭去排隊購買,整只或切塊的都有。

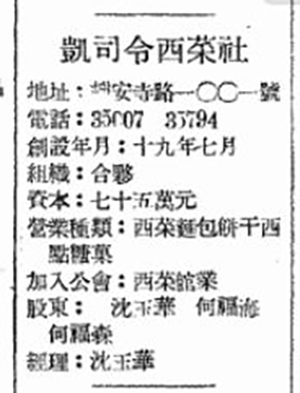

凱司令則有點不一樣。根據1945年出版的《上海工商名錄》的記載,凱司令西菜社1930年7月創立,由華商沈玉華等人合伙開辦,店址從創立之始就在靜安寺路1001號,直到92年后的今天,凱司令沒有遷移過,是家真正的老店。

《上海工商名錄》記載的“凱司令西菜社”

靜安寺路1001號的凱司令

1931年4月2日,凱司令正式開業,《申報》《新聞報》的廣告上說:“歐美西菜,隨意小酌,茶點糖果,美味巧格力糖,冰淇淋,各種洋酒,一應具備。”當時的宣傳提到聘請了前大華飯店西餐部的林君,帶領大華的工作人員主理凱司令。開業當天請了著名報人戈公振、謝福生代為邀宴,儀式上凱司令提出本店特色為“定價極廉”,謝福生為來客解釋店名:

謝先生起謂:凱司令者,即開始即靈也。滬語靈即順利美好意,若以英語辨之,則為kiss靈也。行見對對成雙,于紅燈之下,綠酒之間,作甜蜜之kiss云。(鎮潮:《凱司令與KISS靈》,《上海畫報》第690期,1931年4月6日)

開業不久,凱司令遇到一場官司,因為英文店名為“New Kiessling Cafe”,天津著名的起士林餐廳(Kiessling & Bader Cafe)認為事涉侵權而提起訴訟。起士林在民國時期的京津地區有盛名,但是在上海知道的人不多,這場官司似乎無疾而終,凱司令的英文店名就一直沿用了下去。根據三十年代的字林西報《行名錄》和抗戰勝利后的各種工商名錄,“凱司令西菜社”和“New Kiessling Cafe”的店名始終沒有變化。《色,戒》里借著其中人物說的話“天津起士林的一號西崽出來開的”,多半就是張愛玲曾經聽到過并且相信的,自然只可能來自當年坊間的傳言,跟這個曖昧的英文店名恐怕不無關系。

凱司令三四十年代一直以飲料和西點價廉物美著稱,1941年,他家的蛋糕大只10元,小只5元,去喝咖啡的客人大多點一杯咖啡搭配一只小蛋糕,結賬6元,在當時相當劃算,很受歡迎。三年之后,物價大幅上漲,食客感嘆“如今喝咖啡只配以面包佐食,對著櫥窗內之成只蛋糕,惟作望糕興嘆,與人苦渴時望梅止渴同樣感到難耐”。

這一時期張愛玲也經常去凱司令,寫于1945年5月的散文《雙聲》描述的是炎櫻和張愛玲一天晚上在咖啡館的對談,文章結尾兩個人出了咖啡館:

她們的家一個在東,一個在西,同樣的遠近。

從地理位置上最貼近這個描述的只能是凱司令:沿著南京西路,向東到成都北路口的炎櫻家(也就是摩希甸珠寶),向西到常德路口的愛林登公寓,距離幾乎是一樣的。

左右紅點標注的是愛林登公寓和摩希甸珠寶的大致位置,中間的紅點是凱司令,從步行距離看,幾乎相等

抗戰勝利后凱司令發展勢頭迅猛,一方面是蛋糕味道不錯,1946-1947年間開始有傳言說凱司令的蛋糕近來進步神速,因為蛋糕師傅是從飛達挖來的。大家認為凱司令的奶油蛋糕不錯,喜歡的人甚至說“飛達和凱司令的栗子及奶油蛋糕,雄視滬壖,無與匹敵”。也有人特別喜歡它家的小西點,說品種豐富,尤其是唐納子(當時對donuts的通行稱呼)和剛剛出爐的奶油面包更是美味。另一方面是價錢相對便宜,在當時百物騰貴的環境中更屬難得。另外凱司令的營業時間比較長,夏天不到7點就拉開鐵閘,供應豐富早茶餐點,對附近的上班族頗為便利。

不足的地方也是有的,他家的咖啡不大好,冰淇淋蘇打等冷飲比較差,但因為價格有優勢,大家就覺得也可以諒解。另外凱司令的裝潢布置很不講究,說得客氣些是簡單樸素,直言不諱者則說這里光線黯淡,死氣沉沉的,座位也不舒服,“毫無情調可言”。

單純就栗子蛋糕而言,三四十年代的上海西點店中,飛達是毫無疑義的第一,起士林緊隨其后,凱司令、匯中等店也比較出名,另外不少咖啡店如弟弟斯、大中華、新沙華等也都以栗子奶油蛋糕為招攬。

張愛玲還有一次在書中提起栗子蛋糕,那就是寫于1950年的《十八春》。曼楨在醫院里計劃脫逃,姐姐曼璐卻遲遲不走,她心急之下看見病房地下的糖炒栗子殼,想起已是深秋:

她突然自言自語似地說:“現在栗子粉蛋糕大概有了吧?”她忽然對食物感到興味,曼璐更覺得放心了,忙笑道:“你可想吃,想吃我去給你買。”曼楨道:“時候也許來不及了吧?”曼璐看了看手表道:“那我就去。”

這個情節安排在三十年代,提起栗子粉蛋糕,彼此都知道說的是哪一家,故事里是下午晚些時候,天還沒黑,需要趕著時間去買否則就沒有了,雖然書中沒有明寫,但是結合上文引述的飛達下午熱鬧的外賣生意,兩相符合,除了飛達,似乎不必作第二家想。

唐魯孫后來回憶上海的西點店,也特意舉出“西摩路口飛達西點店的奶油栗子蛋糕松散不滯,香甜適口,跟北平擷英的奶油栗子粉,都是能夠令人回味的西點”。大家英雄所見略同。但這未免令人好奇究竟當年的栗子奶油蛋糕是什么樣子的,張愛玲沒有寫,同時代的人具體描述也很少,倒是北京的奶油栗子粉在不少文人筆下留下了印記。當時這道西點在北京非常風行,供應的店也很多,唐魯孫推重的是北京西餐廳的前輩擷英,梁實秋喜歡西車站食堂,稍晚一些的汪曾祺和吳祖光最愛的是四五十年代東安市場的榮華齋。綜合幾位的說法,是將熟栗子磨成粉,要細而干松,再澆上攪打過的鮮奶油,能“澆”自然是可流動的,大致也可以看出攪打的程度。

而飛達的奶油栗子蛋糕顯然是另一回事。清末以來流傳較廣的西餐食譜如《造洋飯書》《西餐烹飪秘訣》《治家全書》等基本不涉及這類復雜的西點,1930年代上海英文報紙在秋冬季節刊登的西式栗子蛋糕食譜都是將栗子壓成泥,和面粉等食料拌勻烤熟。這似乎是傳統西式栗子蛋糕的做法,與中式點心里將栗子磨粉和米粉拌勻蒸制而成的栗子糕思路相似。1940年代上海刊行的《俞氏空中烹飪:教授班》中出現了不同于以往的栗子蛋糕的食譜。一般認為這套書是當時電臺廣播的配套教材,作者俞士蘭也是教授者,食譜中開篇就提到:

栗子蛋糕為秋季應時之著名西點,滬上幾家大咖啡館中有之,價格很貴,最出色的即是那松脆的蛋糕底,做法較難。(《栗子蛋糕Chestnut Cake》,《俞氏空中烹飪:教授班》第2期)

具體做法是將蛋白加糖打成蛋白霜,鋪在鐵板上烤作蛋糕底;栗子煮熟磨碎,和糖、糖漿、牛奶拌勻成栗蓉,擠在烤好的蛋糕底上,“一條一條的蟠在面上”,最后將打硬的奶油擠在栗蓉上面和四周。顯然這種栗子蛋糕有上下三層,和上文引述的當年食客的評價(栗蓉細膩、奶油厚、蛋糕松脆)完全符合,蛋糕底則是關鍵。現在盛傳的1954年凱司令特級技師凌一鳴創新所做的栗子蛋糕,看起來似乎是去掉了傳統栗子奶油蛋糕的餅底。而凌一鳴的徒弟,凱司令的高級技師邊興華編輯的《海派西點》一書中,有“鮮奶栗蓉蛋糕”一則,做法依然是在蛋白餅底上將栗蓉擠成面條狀,上覆奶油。

食物的味道大約是最難流傳下來的歷史痕跡,飛達曾經在數十年間追隨和見證了上海城市的發展,也在大時代的變遷中飛快地隱沒,倒是凱司令歷經九十余年的時光,今天仍然還在南京西路1001號的原址,他家的栗子蛋糕也早已不再是秋冬專供的時令西點,而是可以常年出售的招牌產品。

三、老大昌的小面包和時髦的惠爾康

“一樣懷舊,由不同的作者寫來,就有興趣,大都有一個城市的特殊情調,或是濃厚的鄉土氣息。”

——張愛玲《談吃與畫餅充饑》

張愛玲凡是提起“我學校”,那就是指圣瑪利亞女中,從來不是指短暫念過的圣約翰大學。就如同她只要提起“在上海我們家”,基本都是指愛林登公寓一樣。《談吃》一文中提到:

離我學校不遠,兆豐公園對過有一家俄國面包店老大昌(Tchakalian),各色大面包中有一種特別小些,半球型,上面略有點酥皮,下面底上嵌著一只半寸寬的十字托子,這十字大概面和得較硬,里面攙了點乳酪,微咸,與不大甜的面包同吃,微妙可口。

這里說的自然是她的中學時代。另外,1978年寫成的《同學少年都不賤》里描述了三十年代的女校生活,明顯糅雜了張自己的經歷,一起住校的舍友之間:

只有趙玨家里女傭經常按期來送點心換洗衣服,因此都托她代買各色俄國小甜面包,買了來大家分配。

“儀貞總要狠狠的看一眼,揀大的。”恩娟背后說。

愛好西點的女孩子們之間的小心思令人失笑。事實上,張子靜也提到過姐姐中學時她的保姆每周三都為她送去換洗衣服和零食,而1930年代圣瑪利亞女中附近確實有一家老大昌的分店。

老大昌的歷史久遠,1909年法國遠東商業公司就已經在法租界公館馬路(今金陵東路)73號開設老大昌洋行和Magasin Francais d'Alimentation(法國食品商店),中文名字也叫老大昌。從《行名錄》的內容來看,洋行分設于巴黎、倫敦和上海,主營各種酒類的進出口業務;食品商店除了賣酒,也承辦海軍業務,類似于同時期的伙食公司。以后歷經變遷,易主后店名改為Tchakalian et cie(Tchakalian公司),由Pierre Tchakalian主理,中文店名老大昌則一仍其舊。新公司最初仍然沿襲原先的酒類進出口業務,到了1926年初開始有了變化,首先是在霞飛路(今淮海中路)上開了兩家分店,其次是主營業務變成了“Epicerie,Patisserie,Boulangerie,Vins fins,et Liqueurs”,即出售面包糕點和美酒的食品店。第二年初,店主以“法商老大昌洋行”的名義申請了中英文店名的正式商標,商品分類是“干點及面包”。大致從這一時期開始,老大昌變成了一家真正的西點店。同年,老大昌在淮海路西段開了第三家分店。到1929年中,公司的辦公地點也從金陵東路遷到了淮海中路。

1920年代的老大昌門店大多開在淮海路上,之后進一步向西發展,1932年初在愚園路東段開了家分店。1933年初老大昌的公司辦公地址遷到今淮海中路茂名南路口,在國泰電影院的對面,這也是最為人熟知的老大昌地址。同時愚園路的分店更向西搬到了愚園路1415號。

《The North China Desk Hong List》的老大昌,1933年1月

1934-1935年間,Tchakalian家族的生意十分興旺,Tchakalian公司在上海開設的各家分號差不多有八家,他們重新整頓之后合資創建了TCHAKALIAN BROTHERS-French Bakery(當時譯作“卻格良兄弟法蘭西面包公司”),店址仍在今淮海中路茂名南路口。不過老字號已經深入人心,當時和后來的上海人依然習慣稱之為老大昌,“法蘭西面包房”似乎只停留在文字上。

圣瑪利亞女中在白利南路1187號(今長寧路1185號),兆豐公園(今中山公園)西南側。當時兆豐公園共有三個出入口,北門直通圣約翰大學,南門則是正門。從1940年代的地圖看,愚園路1415號確實就在兆豐公園正門馬路的對面。1937年抗戰開始,愚園路分店可能受戰事影響,搬到1402號。張愛玲1931-1937年在圣瑪利亞女中住讀,1933年初開到附近的老大昌分店顯然也出現在了她的中學生活里。圣瑪利亞的管理很嚴格,每個月只放一天的假,因此只有借著每周她的保姆定期來送衣服和零食的機會,同宿舍的女孩子們才能保持“俄國小甜面包”的供應。

與之相似的還有惠爾康咖啡館。

《小團圓》里提到弟弟九林12歲那年跟九莉去看電影,有家里的汽車接送,“散場到惠爾康去吃冰淇淋,他就點啤酒”。張愛玲晚期未完成的《愛憎表》是自述性質的散文,再度提到了這個場景:

十三四歲在上海我和我弟弟去看電影,散場出來,那天是僅有的一次我建議去吃點東西。北平〔按:疑為兆豐之誤〕公園附近新開了一家露天咖啡館叫惠爾康,英文“歡迎”的音譯。花園里樹蔭下擺滿了白桌布小圓桌。我點了一客冰淇淋,他點了啤酒,我詫異地笑了。他顯然急于長大,我并不。

除了詳略有所差異,這就是同一個情節。其中提到的惠爾康,地址就在愚園路1457號,和老大昌離得很近,同樣也在兆豐公園的對面,靠近圣瑪利亞女中,只有一點有誤:惠爾康不是三十年代新開的。

1947年的中山公園正門對面,惠爾康仍然在愚園路1457號,1415號的老大昌已不見蹤影,公園再向西南不遠就是圣瑪利亞女中

1922年的《上海指南》里就收錄了惠爾康Welcome Cafe,地址在“愚園路(兆豐公園對面)”。之后的各種指南類書籍中也大多都有惠爾康,還是很有知名度的咖啡館,據說也是滬西最早賣冷飲的地方。“滬人每屆夏季,咸視其地為納涼飲冰之所”。在當時上海人的心目中,惠爾康遠離市區的塵囂,地方雖然不大,基本是露天座位,不過布置合宜,附近的樹上扎滿紅綠電燈,天黑以后燈光別致,飲料價格也公道,因此市面也主要在夏秋時節,尤其是晚上,被稱為“消暑圣境”。從二十年代后期開始,滬上男女夏夜驅車到惠爾康納涼吃冷飲,是一件很時髦有趣的事。直至午夜時分往往還座無虛席,不時有人在報紙上提起在惠爾康見到了哪位滬上名人。

惠爾康在選址上別具只眼,開在當時相對荒涼的兆豐公園對門,結果名聲和生意似乎也都不錯。除了吸引避暑的夜游人群外,恐怕也跟附近有圣約翰大學和圣瑪利亞女中不無關系。有人曾經說,上海的女孩子愛吃冰淇淋,尤其是女學生,凡是女校旁的冷飲店無不生意興隆。張愛玲筆下的這次例外,大約也是慕名前往的,果然點的正是冷飲。1933年前后正是惠爾康時髦的時候。

1933年的惠爾康咖啡館

惠爾康除了冷飲,最出名的還有炸雞,《The China Press》上也刊文介紹過它家的“Chicken Dinners”。三十年代后期,惠爾康漸漸發展成西菜社,白天客人不多,依然很安靜,晚上就比較熱鬧,還設有賭場。餐館也多次易主,不過始終都打出“炸雞大王”的招牌。四十年代后期日益衰落,解放后一度改成惠爾康書場。

惠爾康西菜社1939年的廣告

張愛玲筆下的西點店和咖啡館,雖然數量并不算多,但都極具特色,也很有代表性。跟以往談到上海咖啡館時大多著重淮海中路和虹口不同,她熟悉的咖啡館都在南京西路沿線以及圣瑪利亞女中附近。

提起三四十年代上海的咖啡館,一個明顯的特點就是數量多,薛理勇曾經引用過1946年的統計數字是186家,加上其他可以喝到咖啡的地方,大約不下500家。這個數字自然有點驚人,不過聯想到2021年上海的咖啡館數字已超過8000家,也許上海人確實是喜歡咖啡館的,歷史上就喜歡。

當時上海的咖啡館首先是個社交場所,近年來討論很多的魯迅寫過的公啡咖啡館,“革命的咖啡館”,當然其意不在咖啡,至少不專在咖啡,社交事務功能更為重要。見朋友、談事情、談生意,甚至“看人”都方便,然后才是食物,而當時人喝咖啡的偏好第一就是要夠甜,糖要給得夠多,最好能入水即溶。有人習慣了泡咖啡館,喝了二十年咖啡,依然覺得入口苦澀,沒有方糖牛奶就難以下咽。第二是要配合蛋糕,“有蛋糕而無咖啡,雖飽不樂,有咖啡然無蛋糕,則其意不暢” 。總之是兩者不能偏廢,咖啡館等于西點店。

張愛玲的選擇看起來就簡單得多——幾乎全以西點的味道決定。不過她筆下不常提到咖啡,也許是受到在英國多年的母親和姑姑的影響,《小團圓》里提到的幾乎都是下午茶,比如母親姑姑早年回國,出門玩兒常常是去茶舞。九莉高中時母親再度回國,在公寓里和兒女一起談天,總是備下點心大家坐下喝茶。母親的外國友人到訪,多半是來喝下午茶的。港大時代的九莉去淺水灣飯店看母親,每次去都是四五點鐘,去喝下午茶的。等九莉在湯孤鶩的雜志上發表了小說,姑姑笑著說“幾時請他來吃茶” 。好友比比的男朋友請她們外出同樣是喝下午茶。連最后九莉堅持還母親的錢,也是兩個人在母親房里喝下午茶的時候。另外,張愛玲早期的作品比如《紅玫瑰與白玫瑰》也同樣如此:佟振保和王嬌蕊在公寓里喝五點鐘的下午茶,備有紅茶牛奶和綠茶,“碟子里盛著酥油餅干與烘面包”。

反而喝咖啡的場景少之又少,年輕的醫科生潘汝良喜歡咖啡,“倒不是因為咖啡的香味,而是因為那構造復雜的,科學化的銀色的壺,那晶亮的玻璃蓋。”所以這不是喜歡而是信仰。張愛玲筆下真正每天早晨必須喝咖啡的似乎只有德國人哥兒達,女傭阿小每天為他準備的早餐包括煮好的咖啡、乳酪、鵝肝香腸和一只蛋。

李歐梵對熱愛咖啡館的上海作家做過一個有趣的概括:

這種法國慣例〔按:指泡咖啡館以及當做朋友聚會的場所〕加上英國的下午茶風俗在當時成了他們最重要的日常儀式。(李歐梵:《上海摩登》)

他說選擇下午茶的時間是出于經濟的考慮,因為這個時間的飲料點心比較便宜。這很可能也確是原因之一。熊月之談到上海特殊性的時候說過,上海那時是各國競爭實力的晴雨表。事實上,二三十年代的西餐和點心糖果店,往往還寫明“茶室”,四十年代以后漸漸少了。或者可以說,下午茶風氣更大的可能來自上海開埠后很長一段時間里英國文化的影響。

左為1937年4月《時報》廣告,右為1937年4月《申報》廣告,均為電氣咖啡壺和烘餅器

當然飲食文化總是復雜的,1947年的報紙上,有人寫《咖啡經》教煮咖啡的“科學”方法:用2湯匙的咖啡加在6盎斯的冷水中。這看起來跟阿小為德國東家煮咖啡的方法差不多。而早在1937年,上海電力公司做的廣告里就有插電的煮咖啡壺和烘餅爐,顯然視之為“現代化的”生活方式。四十年代后期煮咖啡的方法有濾煮、浸漬、滴水和真空玻璃壺法等幾種。自稱喝了二十年咖啡的食客撰文說,煮咖啡的幾種方法中,“沖飲易起沉淀,燒煮常致失香,唯蒸餾色香味三者俱備!”稱之為最進步的方法。

張愛玲1966年修改的《半生緣》里,二戰以后時髦的上海中產階級家庭請客,客人是在美國留學工作多年的老友,于是特意買了意大利咖啡和“一只新型煮咖啡”的蒸餾壺。因為太新了,傭人不會用,必須等主婦自己動手。這個情節在1950年寫成的《十八春》里沒有,是后來改寫的,無疑來自張愛玲對于四十年代后期那個時段的記憶。

(本文三部分于澎湃新聞2022年9月7-9日連載,轉載時合并發布。)

- 舊國文與新西學:中、日、西的知識生產與流動[2022-10-21]

- 陳大康:晚清小說專刊的系統觀照[2022-10-20]

- 秋瑾與她創辦的《中國女報》[2022-10-19]

- 徽章里的北師大歷史[2022-10-19]

- 張愛玲的“京劇味道”[2022-10-18]

- 近代教育家吳俊升的早年文藝活動[2022-10-11]

- 陳曉平:王韜與粵人的交游[2022-10-09]

- 新發現清末文學家王韜日記手稿[2022-09-29]