“我們相愛一生,一生還是太短”作者究竟為誰?

徐朔方先生與妻子、兩個(gè)兒子、大兒媳合影

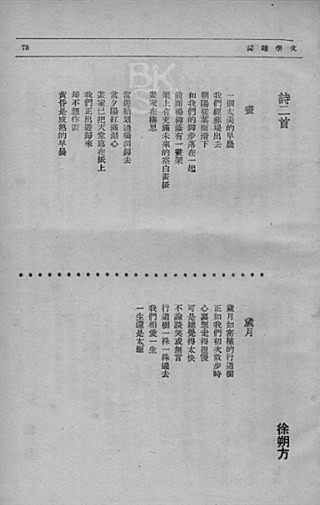

徐朔方詩作正文

近幾年來,有這樣兩句詩,“我們相愛一生,一生還是太短”,在網(wǎng)絡(luò)上非常走紅。事情的緣起是這樣的:

2017年2月18日,中央電視臺(tái)著名主持人董卿主持的《朗讀者》節(jié)目第一期開播。特邀嘉賓中,有一對(duì)來自四川金堂縣轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)的夫婦周小林、殷潔,講述了他們浪漫動(dòng)人的愛情故事。1986年7月,周小林還是四川省阿壩師范專科學(xué)校歷史學(xué)專業(yè)的一名大二學(xué)生,兼職做導(dǎo)游。殷潔是北京人,當(dāng)時(shí)正從北京醫(yī)學(xué)院(后來改名北京醫(yī)科大學(xué),即現(xiàn)北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部)本科畢業(yè),與同學(xué)相邀去四川九寨溝旅游,兩人因此相遇。后來,在周小林鍥而不舍的追求下,殷潔嫁給了他。兩人一起投身旅游業(yè),周小林對(duì)殷潔呵護(hù)備至。殷潔特別喜愛鮮花,周小林承諾為她建一個(gè)花園,于是花了十年的時(shí)間,打造了一個(gè)占地1200畝、栽滿1000多種花卉的鮮花谷。他們的精彩講述,令現(xiàn)場(chǎng)和電視機(jī)前的觀眾無不動(dòng)容。主持人董卿當(dāng)場(chǎng)說:“我引用兩句情詩,是沈從文寫的詩,只有十個(gè)字:‘我們相愛一生,還是太短。’送給你們,祝福你們!”董卿的臨場(chǎng)發(fā)揮,贏得滿堂喝彩。自此,這兩句優(yōu)美的詩句,因?yàn)槊摇⒚餍呛兔乒?jié)目的效應(yīng),廣為人知,傳誦不衰。

一

愛情是文學(xué)永恒的主題,幾千年來,不同民族的人們,幾乎用盡了各種美妙的詞句贊美她。想要再寫出一點(diǎn)新意,難度可想而知。這兩句詩語言明白如話,卻表達(dá)了古往今來深深相愛的人的共同心愿,深摯雋永,堪稱經(jīng)典。在中外數(shù)不勝數(shù)的愛情詩中,似乎還沒有見到過類似的表達(dá),因此彌足珍貴。

但這兩句詩出自何處,真是沈從文所作嗎?2018年4月2日的《文匯讀書周報(bào)》,發(fā)表了復(fù)旦大學(xué)楊新宇副教授的《“我們相愛一生,一生還是太短”到底是誰的詩?》一文,指出這兩句詩為著名古代戲曲小說研究專家徐朔方所作,最初發(fā)表于1948年5月出版的《文學(xué)雜志》第二卷第十二期,題為《歲月》,原詩如下:

歲月如密植的行道樹

正如我們初次散步時(shí)

心里想走得很慢

可是總覺得太快

不論談笑或無言

行道樹一株一株過去

我們相愛一生

一生還是太短

楊新宇經(jīng)過搜索發(fā)現(xiàn),沈從文的詩集中沒有收錄這首詩。學(xué)術(shù)性論著中,較早提到這兩句詩為沈從文所作者,是李揚(yáng)的《沈從文的家國(guó)》(上海交通大學(xué)出版社2014年版)。該書有個(gè)注釋,稱這兩句詩“語出沈從文,參見林蒲:《投巖麝退香》,《長(zhǎng)河不盡流》,第160頁,湖南文藝出版社1989年版”。楊新宇又查閱林蒲《長(zhǎng)河不盡流》一書,發(fā)現(xiàn)林蒲是西南聯(lián)大詩人,沈從文的學(xué)生,《投巖麝退香》是他在沈從文去世后寫的回憶文章,文中提到這兩句詩,是因?yàn)檎劦缴驈奈摹霸鴶M寫一部戲劇”,“起意很早,早過北平我結(jié)識(shí)他的年代。在昆明時(shí)也一再提及,和接近他的學(xué)生分享構(gòu)思,打下了藍(lán)圖”。沈從文說該劇可以采用歌舞等藝術(shù)形式,載歌載舞。“他脫口而出:‘枝枝總到地,葉葉自開春。’他引用的這兩句杜甫《柳邊》詩,適切解答了問題,且扼要地說明寫此劇本的主旨。大家正驚異著,我默默暗念‘語不驚人——’,還沒有念完,沈師緊著敘述他和文學(xué)的因(姻)緣關(guān)系:我們相愛一生,一生還是太短。”

林蒲在該文中稱:“自1938年和沈師昆明握別,至1948年放洋來美以后,音訊斷絕。”那么《投巖麝退香》所記沈從文提到這兩句詩,當(dāng)在1938年前,在昆明西南聯(lián)大時(shí),遠(yuǎn)早于徐朔方1948年5月發(fā)表《歲月》,則這兩句詩當(dāng)初出自沈從文。但楊新宇文認(rèn)為,“林蒲此文只是一個(gè)孤證,且寫于1988年,時(shí)隔40多年,記憶恐難免有誤,若非當(dāng)年記有日記,諸多細(xì)節(jié)栩栩如生,實(shí)難令讀者盡信。”特別是其中時(shí)間線索并不清楚,如林蒲1948年赴美前夕是否還見過沈從文,就不明確。

楊新宇文還指出下列相關(guān)事實(shí):辛笛在發(fā)表于1994年第二期《詩探索》上的《詩之魅》一文中,也有“‘我們相愛一生,一生還是太短’(沈從文語)”的說法,但不知他是否因讀過林蒲的《投巖麝退香》才有如此表述;徐朔方曾寫過一篇《讀沈從文選集〈鳳凰〉》,從文中看,徐朔方與沈從文人生似無交集。這兩句詩如果真是沈從文所寫,并且沒有發(fā)表,徐朔方何以得知? 如果是徐朔方所寫,他投稿給《文學(xué)雜志》,《文學(xué)雜志》由朱光潛主編,是京派作家的重要陣地,沈從文在其上就發(fā)表過多篇文章,他看過徐朔方的詩應(yīng)該是很正常的,甚至在1948年5月之前就看過稿件,也是有可能的。如果林蒲1948年赴美前夕還見過沈從文,則不排除是沈從文與他交談時(shí)引用了徐朔方的這兩句詩。但令楊新宇不解的是,徐朔方1986年出版的詩集《似水流年》里偏偏漏了這首佳作,1993年出版的《徐朔方集》仍未補(bǔ)入。楊文只能推斷:“難道是徐朔方為避免抄襲嫌疑故意不收?”

二

應(yīng)該說,楊新宇的文章,指出了“我們相愛一生,一生還是太短”這兩句詩的最早正式出處,并盡可能搜集了相關(guān)文獻(xiàn)信息。至于這兩句詩究竟為誰所作,暫時(shí)也無法做出圓滿解答。本文只能為此補(bǔ)充一些零星信息,并做進(jìn)一步推測(cè),希望這個(gè)謎題最終能夠得到解決。

第一,限于報(bào)刊文章體例,楊新宇文只指出了這兩句詩的原始出處,沒有列出文獻(xiàn)圖像。茲補(bǔ)充列出該刊封面、目錄、徐朔方詩作正文、封三,以給讀者直觀的印象。

第二,有一本沈從文小說選集書名為《我們相愛一生,一生還是太短》。楊新宇文已提到,復(fù)旦大學(xué)張業(yè)松教授對(duì)某些“標(biāo)題黨”表示不滿,如將所編周作人的一本文集取名為《我獨(dú)愛生活應(yīng)有的樣子》,將沈從文的小說選集取名為《我們相愛一生,一生還是太短》之類。楊文也引用讀者的反饋指出,該書所收沈從文作品,從頭至尾并沒有出現(xiàn)“我們相愛一生,一生還是太短”的字句。

第三,楊新宇文已經(jīng)指出,董卿引用這兩句詩時(shí),后一句漏掉了“一生”兩個(gè)字。后來的引用者,大部分引用原文,但也有后一句未引“一生”的。雖然漏掉兩個(gè)字,沒有損害兩句詩的基本意思,但藝術(shù)效果還是不一樣的。我們后面再談這一點(diǎn)。

第四,自《朗讀者》節(jié)目引用這兩句詩后,這兩句詩被廣泛轉(zhuǎn)引。按照林蒲的說法,沈從文提到這兩句詩,是表達(dá)自己與文學(xué)的姻緣,即對(duì)自己終生從事文學(xué)創(chuàng)作無怨無悔。但已有眾多網(wǎng)文將之解讀為沈從文表達(dá)與妻子張兆和的愛情。

第五,徐朔方先生《讀沈從文選集〈鳳凰〉》發(fā)表于1987年4月18日《文藝報(bào)》,收錄于《徐朔方集》第五卷299-303頁。其中說:“我開始接觸他的作品是在四十多年前,正是選集中的最后一篇脫稿前三年光景。我現(xiàn)在還保留著深刻印象的正是他關(guān)于湘西的二三個(gè)集子,尤其是題為《戴水獺皮帽子的朋友》的那一篇,這次我找不到它未免令人失望。”另,徐朔方先生還寫過《悼沈從文》一詩,詩末標(biāo)明寫作日期是“1988年6月10日之后半個(gè)月”(按,沈從文于1988年5月10日去世,此處作“6月”,當(dāng)屬排印錯(cuò)誤),收錄于《徐朔方集》第五卷第505頁:

他走了,悄悄地不見了他的身影,用不著誰給他榮銜和虛名。不朽的篇章,寂寞的一生,不要為他嘆息,打擾他的安寧。

說湘西的邊城為他而存在,還是他為湘西才這樣筆墨酣暢。即使是描繪外面的大千世界,那也一樣,美總是使人憂傷。

他走了,悄悄地不見了他的身影,等到?jīng)]有人看懂他訴說的悲苦。他將微笑著享受他渴望的安息,人生活在樂土,魚相忘于江湖。

從上面所引一文一詩,可見徐朔方先生對(duì)沈從文非常敬佩。凡是了解徐朔方先生的人都知道,他慎于許可,很少有人像沈從文這樣獲得他如此誠(chéng)摯的敬重,因此他不大可能抄襲沈從文的詩。同時(shí),徐朔方先生一生律己甚嚴(yán),也不太有可能在知道沈從文有這兩句詩的情況下,去抄襲它。另一方面,從客觀上講,這種事情也不太可能發(fā)生,因?yàn)椤段膶W(xué)雜志》是一個(gè)當(dāng)時(shí)知名文人學(xué)者圈的同人刊物,沈從文也是圈中人。如果他寫過如此精彩的兩句詩,該刊同人不會(huì)不知道。徐朔方先生當(dāng)時(shí)只是一個(gè)25歲的文學(xué)青年,他不太可能冒天下之大不韙。

第五,如前面圖像所示,《文學(xué)雜志》第二卷第十二期共發(fā)表了徐朔方先生“詩二首”,一首為《畫》,一首為《歲月》。值得注意的是,《似水流年》沒有收《歲月》,但收了《畫》。《似水流年》所收作品止于《羅馬謁英國(guó)詩人濟(jì)慈故居》,作于1984年6月3日。《徐朔方集》出版時(shí),第五卷“創(chuàng)作”部分增收了此后新作數(shù)十首,仍然只收《畫》,沒有補(bǔ)收《歲月》。二書所收《畫》字句相同,但與《文學(xué)雜志》上發(fā)表的版本字句不完全一樣。后者為:

一個(gè)太美的早晨

我們經(jīng)蘇堤出去

朝陽從葉面滑下

和我們的腳步落在一起

前面楊柳蔭有一畫架

架上有充滿未知的空白畫紙

畫家在構(gòu)思

當(dāng)游船劃過橋洞歸去

當(dāng)夕陽紅滿湖心

畫家已把天堂寫在紙上

我們正出游歸來

卻不想作畫

黃昏是成熟的早晨

《似水流年》和《徐朔方集》收錄的文字是:

苞蕾正在迎著朝陽開合

圓圓的露珠從葉片上滑下

我們經(jīng)過蘇堤出去

正巧樹下有一個(gè)畫架

畫上是充滿未來的畫紙

畫家在構(gòu)思

當(dāng)夕陽映紅了湖心

畫家已把一天的美景

再現(xiàn)得十分逼真

我們出游歸來卻不想作畫

黃昏是成熟的早晨

(《徐朔方集》第五冊(cè)第462頁,浙江古籍出版社1993年出版)

可見《似水流年》和《徐朔方集》不僅收入了《畫》,還對(duì)它進(jìn)行了修改。他在《似水流年》自序中說:“本集所收作品多數(shù)未經(jīng)發(fā)表,例外的是幾首小詩,1948年承廢名先生介紹,發(fā)表于朱光潛主編的《文學(xué)雜志》。”現(xiàn)查《文學(xué)雜志》1948年所出各期,除這兩首詩外,未見發(fā)表徐朔方先生其他詩作。這再一次表明,他對(duì)在《文學(xué)雜志》發(fā)表這兩首詩歌一事記憶深刻。他沒有收錄《歲月》,不可能是因?yàn)檫z忘,肯定另有考慮。

第六,在《似水流年》和《徐朔方集》中,《畫》都署創(chuàng)作時(shí)間為“1947年6月13日”。《歲月》與之一同投稿,一起發(fā)表,寫作時(shí)間當(dāng)相距不遠(yuǎn)。也就是說,沈從文1947年6月以后,就有可能看到《歲月》。只要林蒲在1947年6月以后、1948年赴美之前見過沈從文,沈也有可能對(duì)他提起這兩句詩。

徐朔方先生以對(duì)中國(guó)古代文學(xué)的研究成果享譽(yù)學(xué)界,但他1943年考入浙江大學(xué)后,曾醉心于新詩創(chuàng)作,擔(dān)任過浙江大學(xué)學(xué)生文學(xué)社團(tuán)明湖詩社的社長(zhǎng)。他對(duì)自己早年從事詩歌創(chuàng)作的經(jīng)歷非常重視。徐朔方先生過世后,筆者為了書寫他的生平,曾被允許調(diào)閱他的檔案。他于1954年由溫州師范學(xué)校調(diào)到浙江師范學(xué)院(即后來的杭州大學(xué))任教時(shí),在“履歷表”中的“有何特長(zhǎng)和著作”一欄,他自己填的是“新詩數(shù)十首”。在《徐朔方集》的“自序”中他寫道:“我得坦率地承認(rèn),我從來無意于研究,而有志于創(chuàng)作”;“現(xiàn)在我自己也做了不少考證工作,完全不是青年時(shí)所能想見,也許這也是人生難免的一點(diǎn)自我嘲弄吧”;“我想,我的這一點(diǎn)創(chuàng)作也許算不了什么,但至少是我的練筆。我要承認(rèn),我的任何一篇論文,都沒有像我寫作《雷峰塔》(長(zhǎng)詩)時(shí)那樣認(rèn)真,它占用了我一生中最好的歲月。我承認(rèn)所有我的著作都是身外之物,而創(chuàng)作是我的自傳,是我本人。”(《徐朔方集》第一卷第9頁)

在詩集《似水流年》自序中,徐朔方先生還陳述了自己投入新詩寫作的經(jīng)過,以及自己關(guān)于詩歌的基本主張:“我認(rèn)真接觸新詩從聞一多的《死水》開始。全黑的別出心裁的封面設(shè)計(jì)和它的嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃囆g(shù)形式至今仍在我心中留有印象”;“英國(guó)十九世紀(jì)浪漫主義詩人華茲華斯、柯爾律奇和拜倫、雪萊、濟(jì)慈的詩句向我展示了詩國(guó)的新大陸。他們的語言明白如話,對(duì)青年人似乎比本國(guó)古代的傳統(tǒng)五七言詩更加親切動(dòng)人。這是我當(dāng)時(shí)的感覺。1944年,我遂由中文系轉(zhuǎn)為英國(guó)語言文學(xué)系的學(xué)生”;“任何創(chuàng)作,藝術(shù)形式是頭等重要的事。別人只有通過藝術(shù)形式,才能把握作者主觀所要表現(xiàn)的內(nèi)容。得魚可以忘筌,無筌卻不能得魚。詩不妨無格律,格律詩當(dāng)是它的主流,這是作者的信念。”(《徐朔方集》第五卷第423-424頁)徐朔方先生坦承,與中國(guó)傳統(tǒng)五七言詩相比,他更喜歡新詩,實(shí)際上他直到晚年仍堅(jiān)持這一觀念。因此,他雖然主要從事古代文學(xué)研究,卻一直只寫新詩,不寫五七言舊體詩。其次,他之所以喜愛新詩,是因?yàn)樾略姟罢Z言明白如話”“更加親切動(dòng)人”。他評(píng)價(jià)中國(guó)古代詩歌的標(biāo)準(zhǔn),也受到這一觀念的影響。那些符合所謂傳統(tǒng)詩學(xué)的審美標(biāo)準(zhǔn),顯得格律精嚴(yán)、寄托遙深的作品,他并不怎么推崇。他比較喜歡的是語言清新活潑、頗有生活情趣的小詩。如對(duì)明代詩人徐渭,他特別欣賞其題畫詩,像《葡萄》:“半生落魄已成翁,獨(dú)立書齋嘯晚風(fēng)。筆底明珠無處賣,閑拋閑擲野藤中”;又像《芭蕉雞冠》:“芭蕉葉下雞冠花,一朵紅鮮不可遮。老夫爛醉抹此幅,雨后西天忽晚霞。”他尤其激賞徐渭《郭恕先為富人子作風(fēng)鳶圖二十五首》中描寫兒童天真爛漫之作,稱之為“最美妙的組詩”:“高高山上鷂兒飛,山下都是刺棠梨。只顧鷂兒不顧腳,踏著棠梨才得知”;“偷放風(fēng)鳶不在家,先生差伴沒尋拿。有人指點(diǎn)春郊外,雪下紅衫便是他”;“鷂材料取剩糊窗,卻嚇天鵝撲地降。到得爺娘查線腳,拆他鞋襪兩三雙。”(《徐朔方集》第3卷第43、44、46頁)

第三,他提倡詩歌的語言應(yīng)該“明白如話”,絕不意味著他不重視詩歌語言之美和格律之美。自五四新文學(xué)運(yùn)動(dòng)開始,關(guān)于漢語新詩的寫法,大致有兩條路徑:一是強(qiáng)調(diào)口語化、平民化;一是強(qiáng)調(diào)既要用白話,同時(shí)又要精心錘煉字句,講究詩歌的音韻節(jié)奏之美,形成新的“格律”。前者以胡適等人的作品為代表,后者以聞一多、戴望舒等人的作品為代表。毫無疑問,徐朔方先生是認(rèn)同后一種路徑的。在語言方面,他追求的是經(jīng)過精心錘煉,達(dá)到既明白如話又準(zhǔn)確生動(dòng)的境界。同時(shí)他特別重視詩歌的音韻節(jié)奏之美,即廣義的格律,認(rèn)為不一定要求每首詩都講究格律,但“格律詩”應(yīng)該是詩歌的“主流”。他一生的新詩創(chuàng)作,都在實(shí)踐他的上述主張。他的詩作的語言確實(shí)“明白如話”,但都經(jīng)過反復(fù)推敲,尤其注意音韻節(jié)奏效果。即如“我們相愛一生,一生還是太短”這兩句詩,在上一行“行道樹一株一株過去”之后,內(nèi)容由客觀描寫轉(zhuǎn)為主觀抒情,句式也由長(zhǎng)變短,而且兩句句長(zhǎng)相等,自然構(gòu)成一個(gè)獨(dú)立的單元,情感轉(zhuǎn)入深永。就這兩句之內(nèi)而言,“一生”一詞重復(fù),得到強(qiáng)調(diào),造成語氣的頓挫。上句末尾與下句開頭勾連,形成回環(huán)往復(fù)的效果。如果省掉下一句中的“一生”,這種效果就會(huì)明顯打折扣。

三

綜上所述,徐朔方先生確實(shí)在《文學(xué)雜志》發(fā)表過這兩首詩,他也不太可能抄襲沈從文的詩,但他晚年自編詩集《似水流年》和《徐朔方集》又確實(shí)沒有收錄《歲月》這首詩,這究竟是怎么回事? 如果找不到沈從文先生1948年5月之前寫過這兩句詩的證據(jù),我們就仍然應(yīng)該認(rèn)定它們是徐朔方先生所作。至于他沒有將之收入自己的詩文集的原因,現(xiàn)在已無法確知,只能推測(cè),最大的可能,就是他一方面出于對(duì)沈從文的尊重,另一方面也如楊新宇文所說,是為了避免引起抄襲嫌疑,而舍棄了這首詩。假如確實(shí)如此,也還存在一些疑問。如楊新宇文所言,目前所見最早提到沈從文曾念過這兩句詩的,是林蒲的《投巖麝退香》,寫于1988年5月沈從文去世之后,后收入《長(zhǎng)河不盡流》,該書湖南文藝出版社1989年出版。而徐朔方先生詩集《似水流年》編錄于“1985年新春”(見該書自序),1986年8月由學(xué)林出版社出版。他不可能是看到林蒲之文后才決定不收《歲月》。那么,有誰在林蒲之前提到過沈從文與這兩句詩有關(guān)? 徐朔方先生又是如何得知這種說法的呢?

如果不是這個(gè)緣故,那么是否還有另外的可能? 筆者在此提出一種猜想。徐朔方先生前后有兩位夫人,第一位夫人楊笑梅,是他在浙江大學(xué)讀書時(shí)的同學(xué)和詩友,兩人感情非常好。可惜楊笑梅因病于1963年去世。《似水流年》中的詩歌,有很多是寫給她和懷念她的。第二位夫人宋珊苞,是徐朔方先生在杭州大學(xué)中文系的學(xué)生,比徐朔方先生小十七歲,但不幸于2002年因病去世。《似水流年》中,也有不少詩是寫給她的。徐朔方先生“1985年新春”編《似水流年》和1990年9月編《徐朔方集》(見該書自序)時(shí),可能比較注意照顧宋珊苞老師的感受,這在詩集的編排上有所體現(xiàn)。如《徐朔方集》第五卷“創(chuàng)作”部分增收的1984年6月3日以后所作詩歌中,《晚夏玫瑰》是贈(zèng)送給宋珊苞的,作于1988年2月28日。緊接著的《孤山·悼亡妻笑梅》就是懷念楊笑梅的,作于1988年3月(502頁、503頁)。前面已經(jīng)提到,《似水流年》和《徐朔方集》所收的《畫》,與《文學(xué)雜志》所發(fā)表的版本相比,字句有所改動(dòng),開頭第一句“一個(gè)太美的早晨”,改成了“苞蕾正在迎著朝陽開合”,里面有一個(gè)“苞”字。除了力求語句更加凝練外,是否含有把宋珊苞老師的名字嵌進(jìn)去的意圖呢? 如果這種猜測(cè)符合事實(shí),那么不收《歲月》,是否正是因?yàn)槠渲杏酗@然對(duì)楊笑梅而言的“我們相愛一生,一生還是太短”這樣的句子,考慮宋珊苞老師的感受而舍棄呢? 徐朔方先生和夫人宋珊苞共育有二子,長(zhǎng)子取名“禮楊”,應(yīng)該是寄寓懷念楊笑梅之意。次子取名“禮松”,“松”諧“宋”,應(yīng)該是寄寓禮敬宋珊苞之意。徐朔方先生給孫子(徐禮楊之子)取名“雨弓”,是因?yàn)閮合钡拿种杏小昂纭弊帧K紊喊蠋熢阪⒚弥信判械谌拿帧吧喊敝械摹吧骸币仓C“三”。可見徐朔方先生和他的家人對(duì)文字是非常敏感細(xì)心的。前輩處理自己的著作和相關(guān)文獻(xiàn),往往別具深意。當(dāng)然,這只是一種猜測(cè)。要對(duì)這個(gè)問題做出令人信服的解答,還有待找到確鑿的文獻(xiàn)證據(jù)。

- 通往史詩性創(chuàng)作的道路上 [2022-07-28]

- 侯軍:與孫犁先生的一段交往[2022-07-27]

- 蘇學(xué)士與王安石[2022-07-27]

- 陳漱渝:“一味黑時(shí)猶有骨”——聶紺弩先生印象[2022-07-26]

- 劉心武:崔道怡和《班主任》[2022-07-22]

- 陳師曾畫玩具[2022-07-21]

- 袁君珊日記里的石評(píng)梅[2022-07-21]

- 詩里真心幾個(gè)知——讀顧隨致周汝昌書信[2022-07-20]