陳漱渝:“一味黑時(shí)猶有骨”——聶紺弩先生印象

他膚色黝黑,顴骨隆起,背佝僂著,說話時(shí)底氣不足,有時(shí)還哮喘,但雙眸炯炯有神,好像能穿透世間萬物。這就是我對(duì)聶紺弩先生的最初印象。其時(shí)他73歲,遭受了近十年的縲紲之災(zāi),剛從山西獲“特赦”返回北京。直至1979年3月和4月,他才先后被摘掉“右派分子”和“反革命”這兩頂帽子,恢復(fù)了長(zhǎng)達(dá)半個(gè)多世紀(jì)的黨籍。不知怎地,一見聶老,我腦海中頓時(shí)冒出了清代詩人徐宗干《詠炭》詩中的兩句:“一味黑時(shí)猶有骨,十分紅處便成灰。”聶老其時(shí)雖處逆境,但仍傲骨嶙峋,桀驁不馴。

1979年,聶紺弩與夫人周穎結(jié)婚五十周年合影

我是文科生,當(dāng)然知道聶老是詩人、雜文家,對(duì)古典文學(xué)乃至語言學(xué)都研究很深。我1976年4月即調(diào)到北京魯迅研究室任職,也知道聶老是魯迅晚年接觸較多的左翼作家之一。1934年他主編《中華日?qǐng)?bào)》副刊《動(dòng)向》,刊登過魯迅20多篇雜文,其中就有《拿來主義》《漢字和拉丁化》《略論梅蘭芳及其他》這些著名文章。魯迅遺物中還保存著這些報(bào)紙,不過因?yàn)闀r(shí)間太長(zhǎng),一碰就會(huì)掉渣,無法翻閱。

當(dāng)年《動(dòng)向》副刊支付稿酬的標(biāo)準(zhǔn)大約是每千字1元,但為了優(yōu)待魯迅這樣的大作家,聶老每篇短文按3元付酬。魯迅跟聶老開玩笑說:“那我以后投給你的稿子要越來越短了。”1936年初聶紺弩等創(chuàng)辦《海燕》月刊,魯迅親自題寫了刊名,又在該刊發(fā)表了9篇雜文。魯迅去世之后,聶老是治喪委員會(huì)成員,16位啟靈扶柩者之一。聶老還撰寫了一首著名的悼詩《一個(gè)高大的背影倒下了》:“一個(gè)高大的背影倒了,在無花的薔薇的路上——那走在前頭的,那高擎著倔強(qiáng)的火把的,那用最響亮的聲音唱著歌的,那比一切人都高大的背影倒了,在暗夜,在風(fēng)雨暗天的暗夜!……”

一、還原蕭軍決斗的歷史現(xiàn)場(chǎng)

我在跟聶紺弩老人不多的接觸中,有兩次記憶最為深刻。

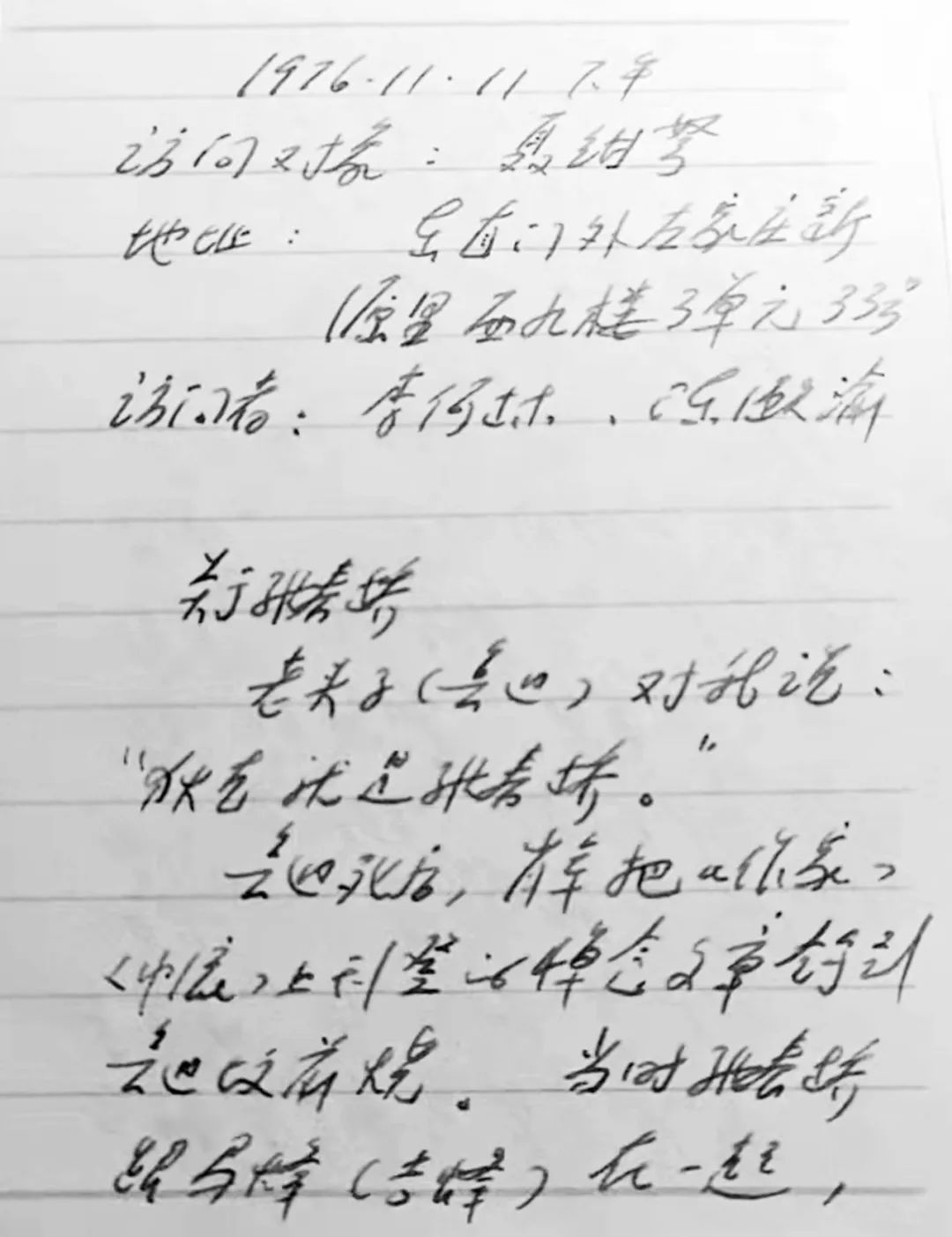

第一次是1976年11月11日下午,地點(diǎn)在北京東直門外左家莊新源里9樓3單元33室聶老的寓所。帶我去的是魯迅博物館研究室的老主任李何林先生。李先生是魯迅研究界的奠基者之一,僅比聶老小1歲。李先生之所以親自出馬,因?yàn)榇诵惺窃趫?zhí)行一項(xiàng)政治任務(wù)。國(guó)人都不會(huì)忘記1976年那金色的秋天。10月6日晚,中共中央召開政治局緊急會(huì)議,一舉粉碎了禍國(guó)殃民的“四人幫”,結(jié)束了十年之久的“文化大革命”,緊接著,就是緊鑼密鼓地清算“四人幫”的現(xiàn)實(shí)罪行和歷史罪行。我們的上級(jí)單位國(guó)家文物局承擔(dān)了調(diào)查“四人幫”成員張春橋歷史劣跡的任務(wù),而聶老曾經(jīng)跟張春橋打過交道。十分有趣的是:這次嚴(yán)肅的“外調(diào)”竟然是從蕭軍跟張春橋打架這件佚事聊起。

1976年11月,作者訪問聶紺弩后寫的記錄

在這次拜訪聶老前不久,我曾跟李先生及另一位同事金濤一起,到北京西城鴉兒胡同6號(hào)拜訪過“東北作家群”領(lǐng)軍人物蕭軍。蕭老一開口就跟我們聊起他跟張春橋的接觸。他說:“魯迅去世之后,成立了一個(gè)治喪委員會(huì),但這只是一個(gè)名義,具體的事情都由治喪辦事處來做。我是負(fù)責(zé)人,張春橋在我手下跑龍?zhí)祝鳇c(diǎn)登記挽聯(lián)花圈之類的事情。后來,我被感情驅(qū)使,到萬國(guó)公墓的魯迅墓地前焚燒了一些登載悼念魯迅文章的刊物,如《中流》文學(xué)半月刊的《哀悼魯迅先生專號(hào)》。張春橋的朋友馬吉蜂就寫文章挖苦我。我約他在上海徐家匯一帶的空曠菜地決斗,張春橋作為馬吉蜂的證人,聶紺弩、蕭紅作為我的證人。一上手,我就絆了馬吉蜂一個(gè)跟斗,撲上去又給了他三拳,第二回合,我又把他打倒了,警告他:你再寫文章罵我,我還揍你。”

我跟聶老復(fù)述這件佚事。聶老說,“確有此事,蕭軍燒的是《中流》《作家》一類刊有悼念魯迅文章的刊物,馬吉蜂寫文章嘲諷蕭軍搞封建迷信。蕭軍大怒,帶了一根鐵棍,要跟馬吉蜂決斗。張春橋是馬吉蜂的見證人。我跟蕭紅是蕭軍的見證人。蕭紅怕真出人命,奪走了鐵棍,馬吉蜂個(gè)子大,但蕭軍習(xí)過武,兩人打得不相上下。后來蕭軍見人就說他打贏了,但我可以證明,馬吉蜂當(dāng)場(chǎng)并沒有認(rèn)輸。”說這番話時(shí),聶老顯出了孩童般頑皮的神情。

二、回憶因辦報(bào)和曹聚仁產(chǎn)生矛盾

我們?cè)儐枴吨腥A日?qǐng)?bào)》副刊《動(dòng)向》的情況。聶老說:“《中華日?qǐng)?bào)》是國(guó)民黨汪精衛(wèi)改組派的報(bào)紙,但該報(bào)的文藝副刊《動(dòng)向》等于是‘左聯(lián)’半公開的機(jī)關(guān)報(bào),具有獨(dú)立性。《戲》周刊也是如此。我是通過葉紫認(rèn)識(shí)魯迅并約他寫稿的。魯迅給我寫過一些信,但他去世前我大多燒了。因?yàn)槲胰肓它h,必須考慮魯迅的安全。”

拜訪聶老,自然會(huì)問及他跟曹聚仁的矛盾,因?yàn)檫@不單純是私人之間的糾葛,而是涉及對(duì)魯迅1936年2月21日致曹聚仁信的理解。聶老說,魯迅臨終前不久,想跟他和二蕭等一些左翼青年作家合編一本刊物。胡風(fēng)提議刊名為《海燕》,魯迅同意并親自題寫了刊名。印刷費(fèi)是大家一起湊的,編輯雜務(wù)由他承擔(dān)。當(dāng)時(shí)出版刊物,一定要注明發(fā)行人和地址,并交法院報(bào)備。但聶紺弩不能公開身份,第一期“發(fā)行人”就用了一個(gè)“史青文”的假名。地址印的是上海兆豐路人和里8號(hào)。刊物因此受到警告。一天晚上,他在上海金神父路(今瑞金二路)碰見了曹聚仁。“那時(shí)曹聚仁跟徐懋庸住在一起:曹是二房東,徐是三房客。”曹聚仁主動(dòng)跟他打招呼。聶靈機(jī)一動(dòng),就想請(qǐng)曹聚仁出面做《海燕》的發(fā)行人。曹不贊成,聶勸了半天,陳述了很多理由,他以為曹默認(rèn)了,所以《海燕》第二期出版時(shí),發(fā)行人就印上了曹聚仁的名字。刊物準(zhǔn)備發(fā)行時(shí),聶去代售該刊的群眾雜志公司,正看見曹用油墨把第二期上他的名字一個(gè)個(gè)涂掉。曹說:“我沒有答應(yīng),你誤會(huì)了。”2月19日,曹給魯迅寫了一封告狀信,魯迅21日復(fù)信調(diào)解。因?yàn)椴懿粌H發(fā)表了公開聲明,而且把聶告到了法院。《海燕》第一期印出后,當(dāng)天售盡兩千冊(cè),可見廣受歡迎。第二期印出后,以“共”字罪被禁,同時(shí)被禁的刊物有二十多種。聶也被判罰款50元,當(dāng)然并沒有真去交罰款。

魯迅的這封信,從字面意思來看,是想緩和當(dāng)時(shí)的態(tài)勢(shì),所以先批評(píng)聶因是年輕人激烈的熱情,不顧前后,又對(duì)曹“懷著同情,卻又不能不有所顧慮的苦心孤詣”表示理解。曹聚仁覺得刊物只要“內(nèi)容沒有什么,就可以平安”,魯迅表示這“是不能求之于現(xiàn)在的中國(guó)的事”。因?yàn)楫?dāng)局關(guān)注的“并不在內(nèi)容,而在作者”,對(duì)于凡刊登左翼作家作品的刊物,“前途的荊棘是很多的”。對(duì)于《海燕》的夭折,魯迅當(dāng)然是悲憤的,因?yàn)檫@是魯迅跟青年作家共同創(chuàng)辦的最后一種刊物,內(nèi)容原本豐富,剛發(fā)行時(shí)的勢(shì)頭又那么好。

三、解釋為何被魯迅公開批評(píng)

在圍繞建立文學(xué)界抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線展開的“兩個(gè)口號(hào)”之爭(zhēng)中,聶老是旗幟鮮明地?fù)碜o(hù)魯迅提出的“民族革命戰(zhàn)爭(zhēng)的大眾文學(xué)”口號(hào),反對(duì)周揚(yáng)等人率先提出的“國(guó)防文學(xué)”口號(hào)。但在《答徐懋庸并關(guān)于抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線問題》一文中,魯迅卻公開批評(píng)了聶老,原文是:“人們?nèi)绻催^我的文章,如果不以徐懋庸他們解釋‘國(guó)防文學(xué)’的那一套來解釋這口號(hào),如聶紺弩等所致的錯(cuò)誤,那么這口號(hào)和宗派主義或關(guān)門主義是并不相干的。”對(duì)于這個(gè)問題,聶老的回答是:“馮雪峰對(duì)魯迅說,‘國(guó)防文學(xué)’口號(hào)是上海地下黨提出的,不能公開反對(duì),全面否定。‘兩個(gè)口號(hào)’可以并存,實(shí)際上是馮雪峰的意見,目的是加強(qiáng)團(tuán)結(jié),緩和矛盾。魯迅同意了這個(gè)意見,并以自己的名義公開發(fā)表了《答徐懋庸并關(guān)于抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線問題》,所以‘兩個(gè)口號(hào)并存’也是魯迅在經(jīng)過跟友人商議之后贊同的意見。”“兩個(gè)口號(hào)論爭(zhēng)”的問題在當(dāng)時(shí)和當(dāng)下都是一個(gè)眾所紛紜的問題,但作為歷史的參與者和見證人,聶老的說法無疑是值得參考的——至少是一種說法。

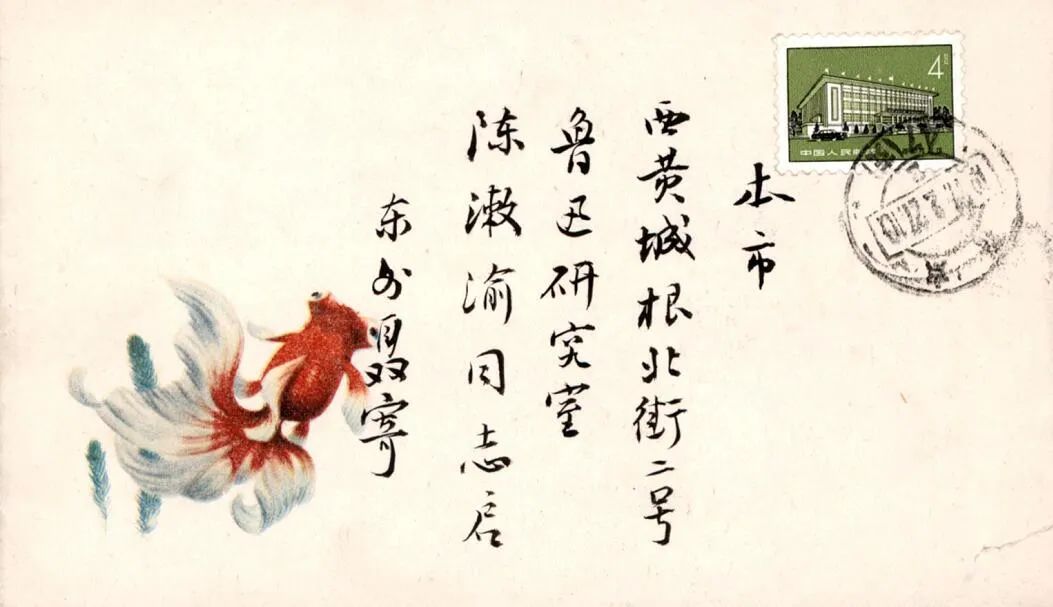

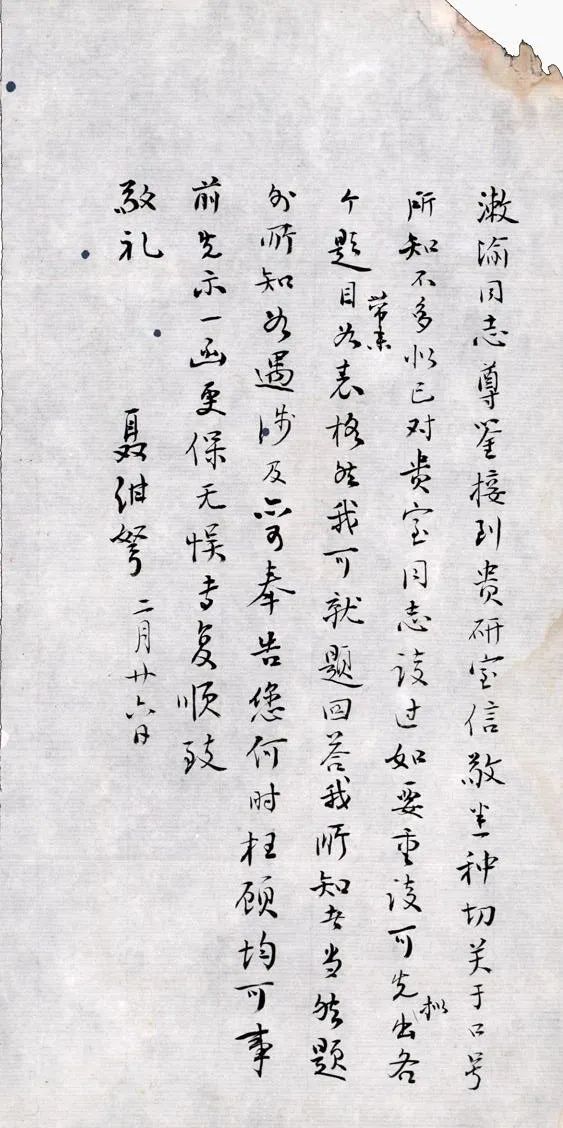

我對(duì)于46年之前的這次訪談之所以記憶如此清晰,完全不是靠的“好記性”,而是靠的“爛筆頭”。我當(dāng)場(chǎng)認(rèn)真做了速記,回單位后馬上進(jìn)行了整理,這整理稿還保存在我的一本采訪日記當(dāng)中。1977年,我所在的魯迅研究室準(zhǔn)備編一部資料完整的《“兩個(gè)口號(hào)”論爭(zhēng)集》,而由于時(shí)間不夠,第一次采訪時(shí)聶老又語焉不詳,便用通信方式請(qǐng)他再安排一次時(shí)間,那年2月26日,聶老復(fù)信說“何時(shí)枉顧均可”,所以4月初我就跟同事張小鼎再次登門了。

1977年2月26日,聶紺弩寄給作者的信

這回見到的聶老身體更差,他坐在床上,腰后墊了一個(gè)枕頭,腿上蓋了一條褥被。小鼎是我的師兄,熱情博學(xué),后來調(diào)人民文學(xué)出版社,編輯過《瞿秋白文集》《茅盾全集》《老舍全集》等重要著作,主要缺點(diǎn)是有時(shí)說話有點(diǎn)啰嗦。我記得我們連板凳都沒坐熱。“周婆”就走進(jìn)來對(duì)聶老大聲嚷嚷:“你這病剛好一點(diǎn),不好好休息再病了怎么辦?”“周婆”指聶老的老伴周穎,鄧穎超的校友,天津覺悟社成員。1929年跟聶老結(jié)婚,建國(guó)后曾任全國(guó)政協(xié)常委,民革中央常委。

我問聶家的朋友,“周婆”這個(gè)稱謂從何而來?回答是:這是聶老對(duì)夫人的昵稱。聶老因錯(cuò)案勞改時(shí),就寫過一首七律《柬周婆》,描寫他當(dāng)時(shí)砍柴背草推車的情況。周穎短發(fā),臉盤方圓,我們采訪當(dāng)年已經(jīng)67歲,所以大家都跟著叫“周婆”,并不認(rèn)為失敬。那天“周婆”一聲吼,我們知道是下達(dá)逐客令,便嚇得趕忙告辭,落荒而逃,所以采訪也一無所獲。

至于此后聶老還為我們撰稿沒有,現(xiàn)已毫無印象。我們擬編的《“兩個(gè)口號(hào)”論爭(zhēng)集》也因故流產(chǎn)。1986年,聶老走完了83年的坎坷一生。2004年,他故鄉(xiāng)的武漢出版社出版了一部十卷本的《聶紺弩全集》,為他修建了一座非人工的紀(jì)念碑。

- 劉心武:崔道怡和《班主任》[2022-07-22]

- 陳師曾畫玩具[2022-07-21]

- 袁君珊日記里的石評(píng)梅[2022-07-21]

- 詩里真心幾個(gè)知——讀顧隨致周汝昌書信[2022-07-20]

- 嚴(yán)建平:懷念孫犁先生[2022-07-19]

- 李怡:吳福輝先生的“趣味”和“氣質(zhì)”[2022-07-14]

- 肖復(fù)興:清風(fēng)犁破三千紙[2022-07-08]

- 日記寫作與自我建構(gòu)——論《小曼日記》兼及其他現(xiàn)代女性日記[2022-07-05]