日記寫作與自我建構——論《小曼日記》兼及其他現代女性日記

徐志摩和陸小曼

吳曙天:《戀愛日記三種》

一 問題的由來:被忽視的現代女性日記文本

日記文本一向較多被作為史料來運用,尤其是以記事為主的名人日記,可以作為考察撰寫者及其同時代人交游、事跡、事件等的佐證,由個人記錄來見證時代。但是,有一些女性日記文本卻以記述私人感受、體驗為初衷,如先后作為1936年良友版《愛眉小扎》附錄、1947年晨光版《志摩日記》附錄所收入的《小曼日記》所說:“我不記氣候,不寫每日身體的動作,我只把每天的內心感想,不敢向人說的,不能對人講的,借著一支筆和幾張紙來留一點痕跡。”[1]

《小曼日記》將女性自我講述為一個在情感事件中獲得自覺并與周圍環境抗爭的故事,正如研究者指出的,其“風格筆調頗受志摩影響,同樣流麗可誦,與《愛眉小扎》前后呼應,正可對照研讀”[2]。但是,事實上的情況是,《小曼日記》主要作為徐志摩研究的副文本被閱讀,其作為女性日記書寫的獨立價值并未得到充分探討[3]。與《小曼日記》處境相類的,還有吳曙天《戀愛日記三種》(天馬書店1933年版)、蔡文星《銜微日記》遺著(生活書店1933年版)、楊靜遠自己編定的《讓廬日記:1941—1945》(武漢大學出版社2003年版)與《寫給戀人:1945—1948》(河南人民出版社1999年版)以及今人編定的文樹新1932—1935年間的日記、書信《一位民國少女的日記》(九州出版社2010年版)。這些日記撰述者自身并不或尚未以文學、學術為志業,日記文本所涉多為私人生活與情感,其中吳曙天、蔡文星已經不為研究者所關注,文樹新也只是作為浪漫悲情事件中的未成年少女而為一般讀者所知[4]。而得到較多關注的楊靜遠日記,則往往被引為佐證相關人物事跡、時代文化風貌的“文獻材料”。[5]

隨著近年陸小曼日記手稿的發現,先后出版了《陸小曼未刊日記墨跡》及據此點校并收入《徐志摩全集》的《陸小曼未刊日記》[6]。與此對照,可以看到《小曼日記》之被稱許的文風是在后期編纂過程中形成的,這使其“史料性”受到重新考量甚至是質疑。而且,與未刊日記相比較,《小曼日記》的篇目、行文都發生了很大變化。研究者基于文獻史料的真實性、確鑿性、參考價值等衡量標準,認為《小曼日記》已經失去了“真實日記”的“文獻價值”,陸小曼未刊日記的“墨跡本理應替代愛眉本為廣大讀者接受”。[7]

然而,如果我們不將日記僅僅視作孤立的、可以隨意擇取的“材料”,用以佐證某條事跡或事件的細節,而是將日記寫作視作有機的形式“整體”,既體現著撰述者獨特的記錄重點、中心、興趣,也有著特定的編撰策略與自我看法,那么它從面向私人的“稿本”到面向公眾的“刊本”的形態變化中所發生的篇目、行文的調整,即所謂從“真實日記”到“虛構(虛假)日記”的“變形”過程,恰恰成為研究者洞察撰述者心態與語境的典范對象。就此而言,刊本的文獻價值并不低于稿本。正如研究者已經注意到的,“‘日記’還是被當作社會歷史文獻的補充,就其本身的文體特點、存在形態還缺乏足夠的分析和研究”[8]。確實,日記文本事實上包含著有待揭示的“中心、重點、興趣”,其私人情感與日常生活的記錄,往往呈現了社會文化動力過程中撰述主體獨特的感知、體驗與自我建構。

以陸小曼日記為中心,考辨、分析其從面向私人的稿本到面向公眾的刊本的形態變化,探討此間既作為私人情感事件,也作為公共文化事件的“志摩之死”,如何參與到日記撰述者的女性自我建構之中,由此在現代文學文獻研究路徑的實證展開中提供另一種可能性——日記文本,不僅是文獻材料,具有由校勘、考證來確認的“史料性”,也是書寫形式,具有需要借由語境分析來辨識的“建構性”。

二 《陸小曼未刊日記》:社交展演中的女性自我

據《陸小曼未刊日記》(2015年,《徐志摩全集·日記卷》),目前存世可見的陸小曼日記稿本包含兩個時段,分別為1925年3月11日—8月9日共38則,1926年2月6日—3月7日共22則。而刊本《小曼日記》(2015年,《徐志摩全集·日記卷》,其所收以1947年晨光版《志摩日記》中的“小曼日記”為底稿)擇取發表的則是前一時段,從1925年3月11日—7月11日共20則。[9]但是,在所擇取的這一時段中,亦有完全刪去不刊的24則如下:

3月25日:父親的批評,自我的道德壓力,對志摩的愛的疑慮

3月26日:情緒記錄

5月7日:病的記錄

5月9日:丈夫受慶即將回來,擔心糾紛

5月14日:受慶回來,朋友慰慈的親近與夢綠的醋意,適之和歆海的愛慕及呵護,歆海的追求

5月22日:婚內性義務的壓力,歆海追求的壓力,適之的沉穩與可喜

5月23日:日雜記錄

5月24日:應付歆海追求,應邀和張奚若跳舞及怕張太太醋意

5月25日:適之和歆海來,適之太太的醋意,歆海的追求,確認愛志摩,答應淑華邀請唱洋文天河配

5月28日:演戲的記錄

5月29日:愛的疑慮,對未來不幸的擔憂,對父母期許的歉意

6月1日:受慶走了,歆海繼續纏繞身邊,對歆海的洞察,“他的情亦不會長久的,現在他一時發迷,過些日子亦就過去了”,和母親談論志摩

6月3日:歆海依然執念,感覺到自己的動搖

6月5日:歆海的糾纏,受慶回來了,身處多重情感漩渦中的畏懼感

6月7日:病的記錄

6月12日:病的記錄,糾結是否與適之赴歐事,歆海繼續拜訪陪伴

6月13日:適之來談赴歐事,對娘的歉疚表示擔心

6月27日:為歆海做媒,歆海生日宴會,志摩信中的埋怨與自己的苦衷

6月29日:為歆海相親忙碌,對志摩遠離的埋怨

7月1日:錢昌照來訪談衷情的歷史,掛念志摩,托適之取信

7月2日:依然忙碌歆海的事情,并擔憂自己的未來,父母的不支持

7月4日:對志摩未歸的怨念,對父母阻力的擔心

7月7日:依然是對志摩未歸的怨念,而慰慈都回來了

7月11日:聽說志摩在歐的流言,決意自己也過縱樂的生活,愛的幻滅感

值得注意的是,除了刪去不刊的部分,刊本《小曼日記》中還有“無中生有”增補的10則如下:

4月15日:本真自我與倫理牽系的沖突,純真之愛與庸俗自我的對比,對志摩苦心的理解與同情,以及母親的強烈反對與自我的困境

4月20日:聽聞志摩幼子的死,自己的病與為了體諒遠行的志摩而遮掩

4月24日:預告日記要中斷兩周,去大覺寺休養

5月11日:去大覺寺,自然的境界與本真自我的剖析

6月14日:回家后的生活與大覺寺之旅的對比,對自然境界的體會與向往,與志摩情感的接近,現實困境的壓力與大病的預言

6月19日:繼續寫家庭的壓力,與受慶的爭執,自我的痛苦

6月26日:對志摩獲知自己大病之后的擔憂,現實處境對真純戀愛的壓力

6月28日:讀《面紗》的感動,志摩海外生活流言造成的痛苦與幻滅

7月16日:對二十天沒寫日記的解釋,是因為上述流言而來的一時的氣憤,重申對志摩愛恨交加的情感,哪怕被背叛也還是愛志摩、需要志摩,家庭壓力增強了,但是自己不愿意屈服,氣急中的暈厥與自我的“弱女子”認知

7月17日:刊本日記的結尾,寫自我的堅持抗爭與父母親的懇求,本真自我與親情倫理的尖銳沖突,自我的悲痛與絕望,放棄愛情、犧牲自我的決定,對愛的不舍,決意將心留給志摩,身子交給家庭、環境去踐踏,再次呈現自我的弱女子、受害者形象,最后是對志摩的祝福與心的告白

從稿本《陸小曼未刊日記》來看,彼時陸小曼不僅身處與徐志摩的婚外情之中,從而感到婚內與家庭的壓力,同時處身于眾多的情感牽系之中,不僅已經引起或生怕引起慰慈、奚若、適之等人太太的醋意,而且受到歆海長達兩個月的愛慕與追求,并著手為歆海做媒相親。從其日記稿本的記述可以看到,作為出身于士紳社會上層、接受了圣心學校外語教育的女性,青年時代的陸小曼無須謀求職業發展,而是潛心扮演著社交名媛的角色,不僅維系以血緣為紐帶的家族內部的禮儀交往,而且參與到以文化藝術娛樂等為形式的社交活動之中,用心維護并周旋于種種以男性文化名人的愛慕、追求為表征的社會關系之間。陸小曼既不同于傳統的閨閣女性,也不同于謀求獨立卻又不得不受限于家庭生活與社會條件的現代女性,如與她同時代的吳曙天或稍晚于她的蔡文星。

與《小曼日記》的寫作緣起相似,吳曙天《戀愛日記三種》(天馬書店1933年版)也是應伴侶章衣萍的要求所寫,以1927年在鄉間與上海的生活為主線,章衣萍在序言中贊揚其“在中國女人描寫自己生活的大膽”方面是空前的。所謂“大膽”,是指日記中對女性欲求的坦白表露。但是,吳曙天日記所記錄的夫婦生活,完全以章衣萍為中心,切盼其回家、照顧他的疾病、旁觀他的調情,并平衡工作與家務的沖突。而出身寒微的蔡文星在其《銜微日記》(生活書店1933年版)中所呈現的則是受困于身體的病弱,卻在謀求精神與經濟自立的女性自我。在其1931年7月到9月間的日記中,可以看到一位現代女性對于自我近乎苛刻的自許,所謂“責自己要嚴,應希望自己做個完全的人”(1931年7月19日)。蔡文星的日記堪稱修身記錄,不僅援引《生活》周刊的指導鍛煉身體,也在情感的困擾中尋求自足自立,以與異性的友誼為訴求,而節制戀愛的期許。蔡文星的自我構建是希望將自己確立為自強的獨立女性典范,所謂“我愿行為坦白,記的日記有公開的可能”(1931年7月24日)。

青年時代的陸小曼則以社交展演中的自我形象為其價值之所在,雖然她自言深受社會輿論困擾,過多的社交生活也令其疲于應付,但是又可以看到她基于其社會人格的社交習慣對人際關系的依賴與周旋維護,如被刊本所刪去的稿本日記1925年5月25日所記,面對張歆海的愛慕追求,所謂“歆海同我鬧的煩極了,我又不敢兇!”[10]又或者如5月24日、25日所記,不能不頂著同性醋意與奚若跳舞、接待適之與歆海來訪。這種廣泛展開的社交生活創造了陸小曼與徐志摩相識的機會,與此同時,也正是陸小曼對社交生活的抱怨,為徐志摩對她的戀愛提供了情緒與情感的基礎,如徐志摩在出國臨行前寫給陸小曼的第一封信中所呈現的,是女性自我的怨訴激發了詩人的同情、理解:

小曼:這實在是太慘了,怎叫我愛你的不難受?……咳,我真不知道你申冤的日子在哪一天!實在是沒有一個人能明白你,不明白也算了,一班人還來絕對的冤你,阿呸,狗屁的禮教,狗屁的家庭,狗屁的社會,去你們的,青天里白白的出太陽,這群人的血全是冰涼的!我現在可以放懷的對你說,我腔子里一天還有熱血,你就一天有我的同情與幫助。我大膽的承受你的愛,珍重你的愛,永葆你的愛……[11]

通過前述梳理可以看到,稿本《陸小曼未刊日記》中的女性自我是一個倚賴于社交網絡的名媛形象,她對社交生活里面的人際關系有怨尤,但是又用心維護——她的抱怨,有針對別人太太的醋意,也有雖然已婚卻要應付其他男性的熱情。但是,在徐志摩的書信中,這些抱怨卻被解讀為“禮教”“家庭”“社會”的壓迫,徐志摩顯然是崇高化了女性她者的困擾,將其婚姻生活的怨訴與社交生活的疲乏提升為精神自我與庸俗環境的沖突,浪漫主義男性主體將自我想象投射為針對女性她者的拳拳愛意與精神期許。

就此我們可以初步形成一個推斷,即1936年良友版《愛眉小扎》與1947年晨光版《志摩日記》附錄的《小曼日記》刊本,其刪減之處并不限于隱私考慮,而是與增補之處有意識地共同構造一種《陸小曼未刊日記》稿本中并不存在的女性自我的神話:這個神話發端于“你—我”之間,由1931年11月19日“志摩之死”所引發,以愛的困境為主線,以本真之我與虛假之我的沖突為表現,以內化的浪漫主義男性主體的期待給出遲來的愛的承諾。

三 《小曼日記》:構造浪漫主義女性自我

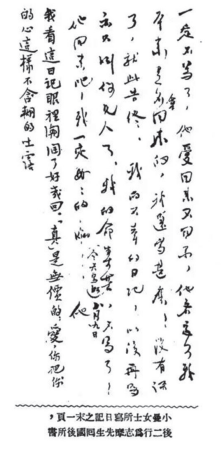

目前看來,1947年晨光版《志摩日記》附錄的《小曼日記》刊本是陸小曼親自編纂的最終改訂本。相比于1936年良友版《愛眉小扎》附錄的《小曼日記》,1947年晨光版刪除了良友版最后一頁附加的陸小曼手稿字跡與徐志摩的閱讀感言手跡:

(陸小曼)“一定不寫了,他愛回來不回來,他若忘了我本來是不會回來的,我還寫甚么!沒有話了,就此告終,我的不幸的日記,以后再寫亦不叫你見人了,我的命真苦,不寫了!他回來吧!我一定好好的kiss(今天寫的八月九日)他。”

(徐志摩)“我看這日記眼里潮潤了好幾回,‘真’是無價的愛;愛,你把你的心這樣不含糊的吐露。”

并在排印收尾處——“我只走一個人,一顆熱騰騰的心還留在此地等——等著你回來將它帶去啊!”之后保留了一個“(完)”。兩版收尾處差異可見下圖:

從1936年到1947年,十一年之間,編纂排印上的微小變化似乎無關宏旨,但是《小曼日記》的兩個刊本卻具有了不同的形式意味:前者通過附加日記手稿中的獨白祈愿與志摩的閱讀點評,將《愛眉小扎》結束于具有交互關系的對話之中,此間未亡人與逝者的情致感人;后者卻以“一顆熱騰騰的心還留在此地等——等著你回來將它帶去啊”與“(完)”字宣告了日記書寫的鎖閉與結局——1947年為紀念徐志摩五十誕辰而出版《志摩日記》的陸小曼,通過《小曼日記》刊本的修訂最終寫定愛與自我的故事。

《小曼日記》1936年與1947年兩個刊本除了結尾處的微小差異,主體部分并無二致,但是與《陸小曼未刊日記》稿本相比則差異極大。除了前文梳理的刪節與增補,陸小曼還對保留的數則日記稿本進行了比較明顯的改寫。要解釋這一變化,我們不能忽略日記刊本出版的背景及其置身的“上下文脈絡”。我們所談論的兩種《小曼日記》刊本都不是獨立的出版物,而是作為附錄置于1936年良友版《愛眉小扎》與1947年晨光版《志摩日記》末尾,陸小曼也兩次陳述附錄之原因,并表明對讀者的預期與自我的態度:

最后幾句話我要說的,就是要請讀者原諒我那一本不成器的日記,實在是難以同摩放在一起出版的(因為我寫的時候是絕對不預備出版的)。可是因為遵守他的遺志起見,也不能再顧到我的出丑了。好在人人知道我是不會寫文章的,所留下的那幾個字,也無非是我一時的感想而已,想著什么就寫什么,大半都是事實,就這一點也許還可以換得一點原諒,不然我簡直要羞死了。[12]

《愛眉小扎》與《志摩日記》都是為紀念徐志摩生日而來,作為編者的陸小曼交代了日記附錄的由來實是為了繼承志摩遺志,所謂“愛的紀念物”——“將來等你我大家老了,拿兩本都去印出來送給朋友們看,也好讓大家知道我們從前是怎樣的相愛。”[13]而所謂“我那一本不成器的日記”,“難以同摩放在一起出版”等陸小曼自我態度之表述,卻為我們理解其刊本的刪改增補提供了可能,我們不妨試比較稿本與刊本同一則日記中比較明顯的改變:

稿本:他呢!他真愛我么?尊敬我么?我老怕人不敬重我,那是最使我傷心的。淑華說,當初你們多看不起我的。咳,若是他曾經沒有看得起我,現在我何必要他愛我呢?我真生氣,況且他亦愛過她(菲)的,人家多不受。得啦,我的心是最軟軟不過的。我雖怨,可是我偏可憐他……(3月15日)[14]

刊本:S說當初他們都不大認識我的,以為不是同她們一類的,現在才知道我,咳,也難怪!我是一個沒有學問的狠[很]淺薄的女子,本來我同摩相交自知相去太遠,但是看他那樣的癡心相向,而又受到初戀時痛苦,我便怎樣也不能再使他失望了。摩,你放心,我永不會叫你失望就是,不管有多少荊棘的路,我一定走向前去找尋我們的幸福,你放心就是!(3月17日)[15]

如上所見,從稿本到刊本,大體上所記事件是一致的,即王賡從天津回到當時和陸小曼共有的北京家中,“夢綠、適之、慰慈”來訪,前天晚上同“淑華談過天”,“淑華走后大哭,昨天收到志摩給娘的信,夜間夢見志摩的甜蜜言語,醒來心酸”,種種的應酬,社交生活的厭煩,無愛婚姻之中性義務的困擾等。但是,刊本中日期發生了原因莫名的變化,全文段落也重新劃分或者做了調整,而更值得注意的是稿本中沒有刊本中修改或增加的部分。

稿本中對徐志摩的愛抱有懷疑的態度,也記述了自己與志摩那個更加“高級”的朋友圈的差異,這一點在陸小曼看來非常重要,如果沒有“看重”,那么對方對自己的愛也并無必要——稿本中,叵測、氣惱中夾雜著對曾經失戀的徐志摩的同情;然而,在刊本之中,對追求者徐志摩與自己之間文化等級的敏感被修改為一種自我確認——“我是一個沒有學問的狠淺薄的女子”,猶疑的態度則被確定的回應與承諾所取代——“我一定走向前去找尋我們的幸福,你放心就是!”

作為當下、即時的、面向自我的寫作,稿本日記所記錄的生活,呈現的是一個生活豐富、情感復雜、毫不純粹的年輕女孩的故事。但是,刊本日記卻是徐志摩意外離世之后的“愛的紀念物”,從刊本序言中自陳的自我之態度到文本中的增補刪改,都可以看到徐志摩的影響,這個影響不僅僅是文字風格層面,而是更加內在的精神層面——可以說,陸小曼是在徐志摩離世后,在整理其遺稿的過程中,才逐漸獲得一種新的感知與理解,體現于刊本日記中即是其增加與斧削的部分。所謂增加,不僅有如前所引的自我確認,還有對“愛與本真自我”以及“假與社會自我”的看法。

研究者注意到日記刊本中所增添的,卻沒有注意所增添的幾乎全部文字都與這個“本真自我”與“社會自我”的觀念框架有關,而“愛”作為本真自我的流露,在與“假”的社會自我的對峙中,獲得一種抗爭性的、建構性的精神價值,正如刊本日記第一則“三月十一日”中增補部分所說:

……以前的一切我都感覺到假,為甚么一個人先要以假對人呢?大約為的是有許多真的話說出來反要受人的譏笑,招人的批評,所以嚇得一般人都迎著假的往前走,結果真純的思想反讓假的給趕走了。我若再不遇著摩,我自問也要變成那樣的,自從我認識了你的真,摩,我自己羞愧死了,從此我也要走上“真”的路了。[16]

這個以“愛”為表現的本真自我契合著純粹的自然情境,以至于日記刊本對稿本中的景物抒寫都做了修改:

稿本:昨天一日在廣濟寺伴和尚們念經,家里在那做佛事,我這幾天的心里是難受到無可再可的地步了。再到廟里去,耳邊一陣陣的風吹來的鐘響、禪聲,嘰嘰咕咕,好不凄慘。……到晚來殿里和尚么,在那里放焰口,庭前石欄上被銀月照得雪白,只見樹枝映在地下,搖搖擺擺,同我心里一般的擺想著,里邊出來的叫魂聲同月光慘淡的顏色,使得我忘卻身上的寒冷,獨坐在桿上發愣。我那時心里真空,想想甚么事多無趣極點,做了個人本來已經無味極的。又其遇著我這等的境遇,我既不能同我的戀愛同享那理想的娛快,過我一直切想的日子,我又為甚么不搬棄這萬惡的社會,去過那和尚一般的生活呢?[17]

刊本:昨天家里在廣濟寺做佛事,全家都去的,我當然是不能少的了,可是這幾天我心里正在說不出的難過,還要我去酬應那些親友們,叫我怎能忍受?沒有法子,得一個機會我一個人躲在后邊大院里去清靜一下。走進大院看見一片如白畫的月光,照得欄桿,花,木,石桌,樣樣清清楚楚,靜悄悄的一個人都沒,可愛極了。那一片的靜,真使人能忘卻了一切的一切,我那時也不覺得怕了,一個人走過石橋在欄桿上坐著,耳邊一陣陣送過別院的經聲,鐘聲,禪聲,那一種音調真凄涼極了。我到那個時光,幾天要流不敢流的眼淚便像潮水般涌了出來,我哭了半天也不知是哭的甚么,心里也如同一把亂麻,無從說起。[18]

從稿本到刊本,同樣是記事寫景抒情,但是景隨情變、境隨事遷,因為建立起本真自我與社會自我的認知,稿本中“慘淡的月光”到刊本中成為純粹的自然境界,而其靜謐不僅“可愛極了”,而且還能使人陶然忘機,稿本中的虛無感也被刊本中的自然情境的撫慰所取代。

刊本日記中特別增添了“五月十一日”大覺寺之旅的記錄,稿本中這一天則是闕如的,而所增添的雖是記事寫景,但也同樣與自然情境及本真自我的自覺有關——“這一忽兒我忘記了自己,丟掉了一切的煩惱,喘著一口大氣,拼命的想將那鮮甜味兒吸進我的身體,洗去我五臟內的濁氣,重新變一個人,我愿意丟棄一切,永遠躲在這個地方,不要再去塵世間見人。”[19]刊本增添的部分,多與這個“本真自我”的確認以及其面臨的社會處境壓力有關。而刊本中避諱或刪除的部分,除了與林徽因有關,主要還刪除了社交活動的記述、張歆海的愛慕追求,并且盡數刪除了對徐志摩情感的猶疑。

經過上述增補與刪改,《小曼日記》刊本就對徐志摩日記中愛的期許、愛的呼求形成完美呼應——“總有一天我引你到一個地方,使你完全轉變你的思想與生活的習慣。你這孩子其實太嬌養慣了!”(一九二五年八月九日)[20]在愛情關系中,男性主體充當著領路者角色。《小曼日記》刊本中所增添的關于“愛/本真自我”與“假/社會自我”的對峙,在志摩筆下有多處表述,不僅被賦予強烈的時代意義與社會意義——個人的愛不僅完全超出個人生活的疆域,而為“就思想見解論,在中國是第一流”的少數朋友所期待,而且被構造為一種現代人所欲求的理想境界——個人的愛如果能夠標示人生的“真的境界”,將會成為“真純的榜樣”:

世上并不是沒有愛,但大多是不純粹的,有漏洞的,那就不值錢、平常、淺薄。我們是有志氣的,決不能放松一屑屑,我們得來一個真純的榜樣。眉,這戀愛是大事情,是難事情,是關生死超生死的事情——如其要到真的境界,那才是神圣,那才是不可侵犯。(一九二五年八月十一日)[21]

《愛眉小扎》中所收徐志摩日記的寫作時間集中于1925年8月9日到9月17日之間,要晚于寫在1925年3月11日到7月17日之間的《小曼日記》。到8、9月間,彼時陸小曼的生活與心態如何,我們已然無從得見,但是從《愛眉小扎》中徐志摩或婉轉或直接的提點,可以想見彼時小曼依然如故,如“八月二十日”:“你這無謂的應酬真叫人太不耐煩,我想想真有氣,成天遭強盜搶。”[22]或者如“八月二十三日”:“十一點半了,你還不曾回家,我想象你此時坐在一群叫囂不相干的俗客中間,看他們放肆的賭,你盡愣著,眼淚向里流著,有時你還得陪笑臉,眉你還不厭嗎,這種無謂的生活,你還不造反嗎,眉?”[23]再如“八月二十七日”:“受朋友憐惜與照顧也得有個限度,否則就有界限不分明的危險。小的地方要防,正因為小的地方容易忽略。”[24]

一場在愛情疆域中上演的“心靈革命”已然在男性主體身上如火如荼展開,“年輕的戀人們的夢想,是憑借浪漫之愛的救贖性的力量,建造一個更加理性化和人性化的二人群體,即伙伴式的婚姻”[25]。然而,徐志摩日記中的怨尤、提醒、期待所呈現的是,此時的陸小曼依然是日記稿本中的自我書寫所呈現的那個女性——周旋于社交網絡,置身于不同的愛慕者的情感牽系中,時而嫉妒時而猶疑,有情感有情緒卻不具有“精神性”——志摩關于愛的“絕對性”“完全性”“不變性”的精神期許與召喚尚未對她產生根本性的影響。通過《小曼日記》刊本與《陸小曼未刊日記》稿本的對勘,可以看到,是在經歷“志摩之死”的劇變與創痛之后,為“愛的紀念”而編纂《愛眉小扎》與《志摩日記》的過程中,陸小曼通過“更新”自我書寫而發生變化。

四 余論:浪漫主義話語與女性主體性

然而,陸小曼日記從稿本到刊本的改變,又并不能單純描述為女性自我經由“戀愛神圣”話語被啟蒙的故事。雖然徐志摩的浪漫自我將愛定義為主體之間“絕對性”“完全性”“不變性”的結合,并且扮演著規制者、創造者的角色,通過派定女性她者的身份、地位,著力于造成一個理想的“你”[26]:

眉,我的詩魂的滋養全得靠你,你得抱著我的詩魂像抱親孩子似的,他冷了你得給他穿,他餓了你得喂他食——有你的愛他就不愁餓不愁凍,有你的愛他就有命!/眉,你得引我的思想往更高更大更美處走;假如有一天我思想墮落或是衰敗時就是你的羞恥,記著了,眉![27]

我一定得造成你,眉,旁人的閑話我愈聽愈惱,愈憤愈自信。眉!交給我,你的手,我引你到更高處去,我要你托膽的完全信任的把你的手交給我。[28]

但是從其相戀時的委婉勸告到婚姻中的生活沖突,都讓我們看到女性主體的社交性自我與男性主體的浪漫主義自我之間的沖突。陸小曼是在徐志摩離世后才回應了他的期許與召喚——這一轉變,并非如文樹新或楊靜遠日記中所呈現的,是出自女性主體自身的需求,從早年就對“自我”抱持觀察與分析的興趣,并在閱讀與學習中自我發問或自我確認。

文樹新的日記與陸小曼日記有相似之處,兩位女性撰述者有相似的出身與教育經歷,都是來自社會上層,并在圣心學校接受外語教育。兩個人的日記也都是在特殊的社會情境(迫于社會壓力的婚外戀,迫于社會壓力的師生戀)中替代書信往來的自我書寫,但是尚未成年的文樹新與已然成年的陸小曼有不一樣的自我期許。正如前文所述,《陸小曼未刊日記》所呈現的是一個社交性的女性自我、女性主體以此確立自己的生活方式,并從中獲取價值感。但是,文樹新的日記所呈現的卻是——在與Y先生的交流中,早慧的未成年少女扮演著安慰者的角色,同時也是勤奮的語言學習者,19世紀以來的英法文學成為其主要的閱讀對象。在投身于與Y先生的關系時,文樹新也回應著男性主體對“伙伴關系”的期許,如果能夠出國,能夠好好學習幾年,“我有一天能夠把你的戲曲翻譯成法文吧”。[29]伴隨學習過程,文樹新成為自我與其所置身的生活世界的觀察者,這與寄身于社交生活的陸小曼頗為不同。

楊靜遠的日記呈現出具有強烈的浪漫主義主體性的女性自我,這一自我是出于自覺的自我構建,沉浸于“江、山、月、歌、欣喜的世界,怡然的世界”,“浪漫派文學是我的嗜好,也是我的目標”。[30]“我是近于浪漫主義而遠于現實主義的性格”,這種精神品質成為其審視追求者與愛慕者的標準,“我可不愿把自己的一生造成一條平坦筆直的馬路,我喜歡崎嶇的山路。我寧愿受些痛苦,換取我所認為甜蜜的東西”。[31]楊靜遠的自我把握、自我主宰被研究者視作“民國女力”的典范體現,確實與陸小曼迫于命運打擊而完成的自我轉變判然有別。

陸小曼的浪漫主義女性自我與其社交性女性自我始終處于相拮抗的狀態——這一拮抗,最終體現于她的生活選擇。雖然徐志摩過世之后她素服宅居,通過日記編纂構造浪漫之愛與女性自我的新神話,但是她對胡適所代表的昔日朋友們的建議的拒絕,她對與翁瑞午的關系的堅持,在在顯示固有的社交網絡與生活慣習所確立的生活方式,她不可能全然拋棄過往的社交性的女性自我,躋身于她從未真正在其間立足的新文化社群,如近年來所發現的蘇雪林1930年代日記所呈現的,在對自我學術能力的懷疑與焦灼中,去鋪展一種獨立的知識女性的生活。[32]

圍繞陸小曼日記版本,即稿本與刊本所引發的日記整理中的“真”與“假”、“史實”與“虛構”問題,似可嘗試給出一種闡釋的路徑。正如既有研究所論及的,“日記闡釋是日記研究中的一個具有現實意義和理論價值”的問題[33]。但是,如何闡釋,卻有賴于研究者的觀念框架——是將日記視作具有堅固確鑿性的“史料”,以辨別真偽、確認刪改來衡量日記的價值?還是將日記的寫作、出版視作一個具有復雜語境的生產過程?如若是后者,我們將會看到,在此生產過程中,書寫者與整理者的心態、認知、存身情境都影響著日記面貌的形成。

再者,是研究者對日記文本的認識——日記主體的經驗,尤其是女性日記主體的私人生活記錄,雖然未曾參與到具有公共性的社會歷史文化議題之中,如胡適日記、吳宓日記等,但是因其多方面呈現著時代語境與現代主體的交互作用——這些私密的女性心靈仿佛湖心倒影,映射著面對男性主體/新文化話語的多重回應方式。陸小曼既不同于追求浪漫愛、大膽與章衣萍同居的“女學生”吳曙天,也不同于陷入“與男老師的危險關系”的未成年“女學生”文樹新,更不是謀求理性自持與經濟自立的“女學生”蔡文星,以及以學術為志業的“獨立知識女性”蘇雪林。“名媛陸小曼”這樣一個認知視角,又往往完全遮蔽其現代上層市民社會女性自我認知與五四知識人新文化話語的復雜關系。但是,透過其日記稿本與刊本的對勘,卻可以看到,作為現代著名愛情事件與文化事件中的主人公,女性心靈與自我形象是如何在不同的社會歷史力量中擺蕩與重構,刊本的價值恰恰是在其增刪改動處充分表征了語境的壓力,而其后生活道路的選擇又彰顯了固有的身份認同。

注釋:

[1]參見《小曼日記》,收于《徐志摩全集·日記卷》,顧永棣編,浙江人民出版社2015年版,第106頁。另外,需要說明的是,文中所依據的《小曼日記》《陸小曼未刊日記》除了特別注明版本,皆出于顧永棣所編《徐志摩全集》;特別是《陸小曼未刊日記》,有虞坤林先生發現的日記手稿在前,顧永棣先生據以點校之后,可以暫時視作研究文本的定本。

[2]陳子善:《書比人長壽——為徐志摩百年誕辰而作》,收于《說徐志摩》,上海書店出版社2019年版,第7頁。另外,陳子善先生在《“你是人間的四月天”——關于〈愛眉小扎〉及其他》一文中特別糾正一個長期以來因襲的錯排,即“‘愛眉小扎’是指一束關于徐志摩與陸小曼戀情的日記與書信,此‘扎’非‘書札’之‘札’”,見《說徐志摩》,第17頁。

[3]可參看王宏民《從〈愛眉小札〉看徐志摩的愛情理想》,《四川師范學院學報(哲學社會科學版)》2001年第2期,《小曼日記》的意義在于為徐志摩研究提供理解路徑;亦可參看龔剛《情感煉獄中的田園夢——解析陸小曼〈西山情思〉》,《中國文學研究》2018年第1期,論文剝離日記的整體語境,將陸小曼的一次出行記錄上升為士大夫文化的集體無意識,而完全忽略《小曼日記》的改寫所包含的復雜因素。

[4]需要略作說明的是,1930年代初的五六年間,突然有一股日記出版熱潮,坊間出現的古今中外日記選本有十幾種之多,但是女性日記并不多見,吳曙天《戀愛日記三種》(天馬書店1933年版)算是其中得風氣之先的作品,關于這位已經被時間遺忘的女性書寫者,可參見散木《還有吳曙天》,《書屋》2005年第6期。至于蔡文星《銜微日記》(生活書店1933年版)則是伴隨一度彌漫的民國熱,作為“民國老日記”叢書之一種,與另一位生平失考的女性簡玉璿日記合刊為《兩個民國女大學生的日記》,由華文出版社2012年出版。關于文樹新日記的發現與出版情況,則可參見文潔若:《往事漫憶》,《江淮文史》2014年第1期。

[5]與《小曼日記》主要作為徐志摩研究的副文本相類似,即便是女性主義研究中,面對女性日記文本時,往往也是將其私人記述作為重構時代風云的“材料”與“佐證”,而完全忽略其中多方面展開的女性自我,比如柯惠鈴《戰爭中的武漢大學校園文化——楊靜遠〈讓廬日記〉的解讀》,收于其《民國女力:近代女權歷史的挖掘、重構與新詮釋》,臺灣商務印書館2019年版。事實上,多種女性日記文本所呈現的,不僅包含有研究者樂于征引的對外部文化、社會政治生活的記錄,更有為研究者習焉不察而忽略的那些“不足為外人道”的私人瑣事,恰恰可以借以透視女性在愛與性、代際關系、同時代人交誼、文學閱讀中逐漸形成的女性自我的認知、省思與自我期許。

[6]陸小曼日記手稿的發現者虞坤林先生整理出版了《陸小曼未刊日記墨跡》,三晉出版社2009年版。

[7]陳學勇:《陸小曼何故如此——校讀她的兩種版本日記》,《新文學史料》2015年第1期。

[8]李怡:《近現代私人日記與中國現代文學文獻研究——一個亟待展開的學術領域》,《文藝爭鳴》2019年第11期。

[9]參見《陸小曼未刊日記》,收于《徐志摩全集·日記卷》。

[10]參見《陸小曼未刊日記》,《徐志摩全集·日記卷》,第295頁。

[11]參見《徐志摩全集·書信卷》,第31~32頁。

[12][13][14][15]參見《徐志摩全集·日記卷》,第30、26~27、277、209頁。

[16]參見《徐志摩全集·日記卷》,第106頁。

[17][18]參見《徐志摩全集·日記卷》,第274~275、167~168頁。

[19][20][21][22]參見《徐志摩全集·日記卷》,第121~122、32、33~34、43頁。

[23][24][26][27]參見《徐志摩全集·日記卷》,第47、51、29、45~46頁。

[25][美]李海燕:《心靈革命:1900—1950現代中國愛情的譜系》,修佳明譯,北京大學出版社2018年版,第120頁。

[28]參見《徐志摩全集·日記卷》,第50頁。

[29]文樹新:《一位民國少女的日記》,九州出版社2010年版,第167頁。

[30]楊靜遠:《讓廬日記:1941—1945》,商務印書館2015年版,第33、60頁。

[31]楊靜遠:《讓廬日記:1941—1945》,第144、189頁。

[32]可參見王娜《蘇雪林一九三四年日記研究》,《長江學術》2009年第1期;亦可參見戚慧《蘇雪林1936年日記中的魯迅》,《現代中文學刊》2018年第4期。由于蘇雪林早期日記散佚,對于研究蘇雪林這樣的女性知識人的生活,1934年和1936年日記提供了豐富而真切的一手記錄。

[33]劉增杰:《論現代作家日記的文學史價值——兼析研究中存在的兩個問題》,《文史哲》2013年第1期。

- 柳亞子緣何提出開除梁漱溟[2022-06-23]

- 費穆與梅蘭芳的一次彩色合作[2022-06-23]

- “情侶詩集”背后的文人交誼[2022-06-21]

- “站在同一戰線上的伙伴”——魯迅與李大釗[2022-06-16]

- 從錢谷融關于《雷雨》的一封信讀出的文學觀[2022-06-16]

- 陳喜儒:一張捐款收條引發的回憶[2022-06-10]

- 王元化德里達對談始末[2022-06-06]

- 被封印的偉岸的文學之靈[2022-05-31]