“站在同一戰線上的伙伴”——魯迅與李大釗

梳理魯迅與陳獨秀、李大釗等人物的關系,個人最直接的體會是,對魯迅在五四時期所處的位置、發揮的作用,他與各色人物的交往方式,有了更清晰的認識。做文學史研究的人談五四,魯迅是重中之重,這是毫無疑問的。不過,后世評價其實是一個不斷發現的過程,也是一個不斷累加的過程,與其人其事在當時的影響,有時難免會出現不完全對位的地方。比如魯迅,從1918年5月發表《狂人日記》開始走上文壇,從此“一發而不可收”地成為中國現代新文學主將。不過有兩點必須要看到,從陳獨秀1917年將《新青年》遷到北京編輯出版到《狂人日記》發表,已經過了一年有余。到1919年1月,《新青年》出版第六卷第一號,從這期開始,《新青年》由原來的陳獨秀一人獨辦而變成輪流值編。李大釗、陳獨秀、胡適、沈尹默、錢玄同、高一涵等每人負責一期編務。魯迅、周作人是《新青年》的重要作者,但就編輯層面而言,用周作人的話說,他們兄弟其實是“客師”身份,參與度并不高。陳獨秀本人也曾說過:“魯迅先生和他的弟弟啟明先生,都是《新青年》作者之一人,雖然不是最主要的作者,發表的文字也很不少,尤其是啟明先生;然而他們兩位,都有他們自己獨立的思想,不是因為附和《新青年》作者中哪一個人而參加的,所以他們的作品在《新青年》中特別有價值,這是我個人的私見。”這應該是實情。

魯迅在《新青年》上發表小說、雜文、詩歌共計54篇,可以說不算多也不算少。與陳獨秀、李大釗相比,魯迅在文化上和他們有共同的追求,但是參與社會斗爭的方式方法,尤其是參與政治活動方面,魯迅又有著明顯的個人執守。近日讀姜異新文章《早于魯迅而載入史冊的周樹人》(《光明日報》2022年4月4日),其中談到魯迅早已鑄就的性格:“打定主意不去爭做一呼百應的英雄,而是反觀自身,精煉內曜,扎實行動。”以及魯迅價值取向中的獨特一面:“不取媚于權力,不取媚于庸眾,也不取媚于精英,不但不隨順于舊俗,不隨順于規則,也不隨順于新潮。”這或許有助于理解魯迅在參與一些轟轟烈烈的社會活動時所采取的態度。

魯迅的教育部公務員身份和他一直以來篤定的行事原則,也影響到他和許多同時代人物的交往。我們已評說過魯迅與陳獨秀其實是神交為主的關系,本文則來看看魯迅與李大釗又究竟是怎樣的關系。

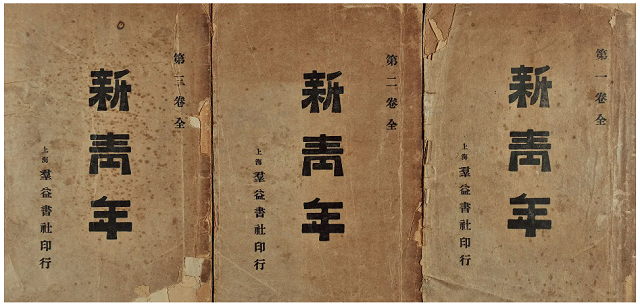

《新青年》雜志

《守常文集》

一、“守常先生我是認識的”

李大釗(1889—1927),字守常,河北樂亭人。年輕魯迅8歲。他是馬克思列寧主義在中國最初的傳播者,中國共產黨創始人之一。大家熟知他曾是北京大學教授兼圖書館主任、《新青年》雜志的編輯,是五四運動的領導者和風云人物。1921年中國共產黨成立后,主要負責北方區委的工作。1927年4月6日在北京被奉系軍閥張作霖逮捕,28日遇害。在遇害的20人中,李大釗是第一個走上絞刑架的。其遇害的絞刑架現為中國國家歷史博物館一級文物,編號0001。

比起陳獨秀,可以判定魯迅與李大釗有更確定的現實交往。1933年5月7日,魯迅在致曹聚仁信中,明確說“守常先生我是認識的”。而認識的“橋梁”,仍然是《新青年》。“我最初看見守常先生的時候,是在獨秀先生邀去商量怎樣進行《新青年》的集會上,這樣就算認識了。”魯迅談陳獨秀時只談過他的“韜略”之有無,也就是其行事特點,而這些特點也可以限定為一種神交,因為這是可以通過其文章風格和所知曉的行事方式來判斷的。而對李大釗,魯迅則直接描述了他的相貌,而且不止一次地談到李大釗特殊的形象給自己留下的深刻印象。以下這段描述可以說是既逼真又形象,頗見魯迅觀察的眼力和描述的筆力:“他的模樣是頗難形容的,有些儒雅,有些樸質,也有些凡俗。所以既像文士,也像官吏,又有些像商人。這樣的商人,我在南邊沒有看見過,北京卻有的,是舊書店或箋紙店的掌柜。”不知為什么,只要再看到李大釗的那張標準照,魯迅的這段描述就會自動跳出來,無需再去解釋。這樣一張普通的臉、忠厚的模樣,確也有躲避風險的“功能”。魯迅緊接著描述道:“一九二六年三月十八日,段祺瑞們槍擊徒手請愿的學生的那一次,他也在群眾中,給一個兵抓住了,問他是何等樣人。答說是‘做買賣的’。兵道:‘那么,到這里來干什么?滾你的罷!’一推,他總算逃得了性命。”(以上均引自《〈守常全集〉題記》)這真是既驚險又生動的場景。李大釗這一形象帶給魯迅的印象可謂深刻。寫于1927年4月10日的《慶祝滬寧克復的那一邊》里,對李大釗安全的擔憂也體現在對他形象的記憶上。“忽而又想到香港《循環日報》上所載李守常在北京被捕的消息,他的圓圓的臉和中國式的下垂的黑胡子便浮在眼前,不知道他現在怎么樣。”可見魯迅對李大釗獨特形象的記憶多么深刻。李大釗在“三一八”時的險歷,我個人還只在魯迅的筆下讀到過。

因為是教育部公務員的身份,魯迅遲至1920年8月方被蔡元培任校長的北京大學聘為講師。至此,蔡元培方可以說:“自陳獨秀君來任學長,胡適之,劉半農,周豫才,周豈明諸君來任教員,而文學革命,思想自由的風氣,遂大流行。”(《我在教育界的經驗》,原載1937年12月《宇宙風》)。成為北京大學的一員之后,魯迅與李大釗的見面應該就有很多機會了。從《新青年》的編輯會議到北京大學的同事,魯迅與李大釗的交往可以說是很平常的事。雖然魯迅一開始還“不知道他其時是否已是共產主義者”,但在文化上視其為“站在同一戰線的伙伴”卻是堅信不疑的。

二、紛爭與共識:《新青年》的“辦”法

作為《新青年》的作者,魯迅貢獻了《狂人日記》《孔乙己》《藥》《風波》《故鄉》五篇小說,發表了數十篇雜文,魯迅為數不多的新詩也多見于《新青年》上。今天再翻開《新青年》,可以看到魯迅與李大釗名字的并列,也可以想見李大釗作為輪值編輯為魯迅文章付出的辛苦。魯迅、李大釗的交往也在魯迅日記里留下了印跡。1919年和1921年,魯迅與李大釗的通信往來共有9次。其中,1919年4月8日,“下午寄李守常信”。4月16日,“上午得錢玄同信,附李守常信”。這個月魯迅創作完成小說《藥》。1919年5月出版的《新青年》第六卷第五號,正是由李大釗任輪值主編,他將這一期定為“馬克思主義研究專號”,而魯迅的《藥》就發表在這期“專號”上。1919年7月8日,魯迅“交李守常文一篇”,不過是“二弟譯”的文章。

1921年1月至8月,魯迅日記中有六次與李大釗書信往來的記錄。其中年初的通信,應與《新青年》辦刊方向的爭議與協商有關。魯迅的小說《故鄉》于2月8日寄《新青年》,5月發表在《新青年》第九卷第一號上。這期間二人還有數次通信,或者與此也有關聯。不過,魯迅書信、《李大釗全集》均無這些信件內容收錄。

說到《新青年》辦刊引發的爭議,這是一個很復雜的故事,讀到的一些材料,似乎也頗有不一致處。但我們還是可以試著來描述一下事情的主要經過和原委。

1920年開始,《新青年》又隨陳獨秀南下上海繼續編輯出版。因為陳獨秀的志趣以及陳望道參與編輯,《新青年》的政治色彩漸濃,胡適則對此表示不滿,他已經不止一次表達過希望《新青年》淡化政治色彩。到這一年年底的12月16日,身在廣州的陳獨秀致信胡適與高一涵,表達了“今后以趨重哲學文藝為是”的意愿。胡適收到此信后回信陳獨秀,提出《新青年》的三種辦刊辦法,一是“聽《新青年》流為一種有特別色彩之雜志,而另創一個哲學文藝的雜志”。二是“將《新青年》編輯的事,自九卷一號移到北京來”,且“聲明不談政治”。同時并將陶孟和意見附上作為第三條辦法,即刊物“停辦”。胡適還將此信寄給了李大釗、魯迅等北京同人征求意見。魯迅1921年1月3日日記:“午后得胡適之信,即復。”應該是指此事。

遠在廣東的陳獨秀收到胡適的信件后,反應非常激烈。他即刻致信李大釗表達自己的觀點,并把致胡適和致陶孟和信一齊附上,于是就有了“來信三件”。李大釗收到陳獨秀的信后,覺得茲事體大,應該讓在京同人各自表達一下自己的意見。于是他就致信請錢玄同來辦此事。“玄同兄:仲甫由粵寄來信三件,送上,看過即轉豫才、啟明兩先生。他們看過仍還我,以便再交別人。”錢玄同按照李大釗的要求,立即轉寄魯迅兄弟,并附信一件。信中表達了他本人因此才知道“陳、胡二公已到短兵相接的時候”。魯迅日記1921年1月19日記載:“上午得玄同信”,20日又記“上午寄李守常信”。也就是魯迅按信中要求“仍還”李大釗,由李大釗“再交別人看”。“傳簽”流程還是很周密的。

關于這一爭議,可以了解一下幾位主要當事人的態度。胡適收到李大釗轉來的陳獨秀信件后,去信批評陳獨秀:“你真是一個鹵莽的人,我實在有點怪你。”而魯迅的態度,早前他在1月3日致胡適信中表達的意見已很明確,“寄給獨秀的信,啟孟以為照第二個辦法最好”,“至于發表新宣言說明不談政治,我卻以為不必”,因為“其實則凡《新青年》同人所作的作品,無論如何宣言,官場總是頭痛,不會優容的”。

其實,只要不是第三種“停辦”就可以。這應該是北京《新青年》同人的共識。李大釗在1921年1月21日、23日、25日,先后致信胡適,充分表達了自己的觀點,特別是希望團結共事的愿望。21日信中談到:“前天見了玄同,他說此事只好照你那第一條辦法”,“啟明、豫才的意見,也大致贊成第一辦法,但希望減少點特別色彩。”這里其實存在一個問題,魯迅同意的到底是哪個辦法?是另辦一個,還是移師北京來辦?李大釗25日致胡適信說的比較明白:“我還是主張從前的第一條辦法。但如果不致‘破壞《新青年》精神之團結’,我對于改歸北京編輯之議亦不反對,而絕對的不贊成停辦,因停辦比分裂還不好。”事實上,魯迅、周作人、錢玄同等應該同李大釗的態度一樣,只要不是第三條“停辦”而導致《新青年》陣營分裂,第一條、第二條都無不可。《李大釗全集》第五卷在此信的注釋中也指出:“贊同第二個辦法的,還有張慰慈、高一涵、陶孟和、王撫五、周作人、魯迅、錢玄同,基本上形成一致的意見。”然而,《新青年》卻并未因為有了這個共識就有了共同愿望的結果。因為2月11日,《新青年》被上海捕房搜查封閉。2月15日,陳獨秀由廣州致信胡適,認為《新青年》“非移粵不能出版,移京已不成問題了”。這里的“不成問題”,是指“不必再談”了才對。

但這場爭論意義卻十分值得珍視,它不但反映了新文化陣營對《新青年》辦刊宗旨的態度分歧,反映了每一個人對時勢和事業的看法,更彰顯了他們可以求同存異,最終達成一致意見的風范。李大釗在其中既起到了協調作用,更體現出超強的大局觀。陳獨秀也最終和胡適達成原則上的互相理解。因為陶孟和的“停辦”說引起陳獨秀的不滿,胡適以朋友的身份進行勸解和批評。陳獨秀在信中表示:“你勸我對于朋友不要太多疑”,“是我應該時常不可忘卻的忠告”。也算是文壇佳話吧。

三、一個“釗”字引發的趣談

魯迅一生當中至少認識三位名字里帶“釗”的人。一位是青年時期在南京上學時的同學,叫沈釗;一位是在北京教育部做公務員時的頂頭上司,教育總長章士釗;還有一位就是李大釗。這三位有一個共同點,就是各自都因為名字里有個“釗”字而引發出故事,又因為這故事由魯迅在文章里記述,從而成為至今仍可一談的趣話。

魯迅在雜文《忽然想到(八)》中講述與李大釗有關的軼聞:“曹錕做總統的時代(那時這樣寫法就要犯罪),要辦李大釗先生,國務會議席上一個閣員說:‘只要看他的名字,就知道不是一個安分的人。什么名字不好取,他偏要叫李大劍?!’于是乎辦定了,因為這位‘大劍’先生已經用名字自己證實,是‘大刀王五’一流人。”魯迅這里所說的曹錕“要辦李大釗先生”,是指1924年5月,李大釗為躲避曹錕政府的通緝,化裝成做生意的人逃離北京,回到河北老家躲避。到了6月,“嚴速拘拿”李大釗等親蘇俄的“提倡共產主義”人士的通緝令公布于全國,指出對“其逸犯李大釗等,務獲歸案訊辦,以維治安,而遏亂萌”。也是在6月,李大釗按照黨的指派赴蘇聯參加共產國際五大。最新發現的李大釗在莫斯科的演講視頻,就出自這一時期。曹錕于當年10月下臺,李大釗于12月回國。

也真是有趣,魯迅最早在南京求學時就和“釗”字打上了交道。同樣是在《忽然想到(八)》里,魯迅寫道:“我在N的學堂做學生的時候,也曾經因這‘釗’字碰過幾個小釘子,但自然因為我自己不‘安分’。一個新的職員到校了,勢派非常之大,學者似的,很傲然。可惜他不幸遇見了一個同學叫‘沈釗’的,就倒了楣,因為他叫他‘沈鈞’,以表白自己的不識字。于是我們一見面就譏笑他,就叫他為‘沈鈞’,并且由譏笑而至于相罵。兩天之內,我和十多個同學就迭連記了兩小過兩大過,再記一小過,就要開除了。”可以說,魯迅下決心離開烏煙瘴氣的“江南水師學堂”,改入同在南京的江南陸師學堂附設的“礦務鐵路學堂”,這個小小的戲劇性故事也是促發原因之一。

帶給魯迅更直接、更深層觸動的“釗”字人物,是教育部時任總長章士釗。1925年5月12日的《京報》“顯微鏡”欄目發表了這么一條文字:“某學究見某報上載教育總長‘章士釘’五七呈文,愀然曰:‘名字怪僻如此,非圣人之徒也,豈能為吾儕衛古文之道者乎!’”這是一個故意尋求“開心一刻”的“段子”,是一個小小的玩笑。據《魯迅全集》注釋,“顯微鏡”作為《京報》的一個小欄目,專發“短小輕松的文字”。其時,魯迅因“女師大風潮”與章士釗等進行筆戰,正好借此來發表一番冷嘲熱諷的議論。他借《說文解字》證明“淦”字作為“船底漏水”的意思已經完全被人遺忘,而只剩下在名字里使用,除此之外,“這一粒鉛字簡直是廢物”。魯迅進而指出:“至于‘釗’,則化而為‘釘’還不過一個小笑話;聽說竟有人因此受害。”“碰釘子”,也是魯迅在那一場筆戰中經常會用到的名詞。雖未直說,但仿佛也有暗指在其中。

說起來,一個“釗”字竟也能生發出這么多的故事,而且一個字“派生”出三字不同的白字:劍、鈞、釘,也實在有趣。這或許也只有魯迅的雜文能做得到。

四、“革命史上的豐碑”

我的印象里,魯迅寫好了序言而著作本身卻沒有出版,序言作為一篇獨立文章又流傳甚廣的經歷,至少有兩次:一次是《〈野草〉英文譯本序》,另一次就是《〈守常全集〉題記》。前者是因戰火原因致使原稿失蹤,后者的背后原因則更為復雜。

李大釗于1927年4月28日就義。李大釗犧牲后,他的侄子李樂光就開始從報刊上搜集、抄錄李大釗文稿。李樂光將整理出的書稿密藏于他的岳母處,后又轉給了李大釗的女兒李星華,李星華又將這些文稿交給了周作人請其代為保存。1933年李大釗的安葬儀式在北京舉行。也就是在此時,其夫人趙韌蘭向周作人等提出出版李大釗文集事宜。周作人從中積極聯絡,力促文集出版。他首先想到和找到的是上海的曹聚仁。從此這個本來在北京張羅的事,跟遠在上海的魯迅發生了聯系。

這件事情梳理起來十分不易,有興趣了解其中原委的朋友,可以閱讀唐弢先生的《晦庵書話》中的相關文章。書中那組關于《守常全集》“公案”的“專輯”里,除了唐弢本人的文章外,還收錄了周作人1962年8月31日發表在《人民日報》上的署名“難明”的文章,以及丁守和、方行等人的文章。

曹聚仁答應了周作人的提議,準備將《守常全集》拿到上海由他負責的群眾圖書公司出版。為此,他們還商議了邀請與李大釗熟識的文化人士為全集撰寫序言,并確定了北京的序言撰寫者由周作人落實,上海的序言撰寫者由曹聚仁聯絡。曹聚仁當然首先想到了邀請魯迅來作此文。曹聚仁正在準備撰寫魯迅傳記,往來頗多,也深知魯迅和李大釗曾經的往來和友情。

魯迅的態度當然是欣然答應。1933年5月7日,魯迅復信曹聚仁:

聚仁先生:

惠函收到。守常先生我是認識的,遺著上應該寫一點什么,不過于學說之類,我不了然,所以只能說幾句關于個人的空話。

我想至遲于月底寄上,或者不至于太遲罷。

此復,即頌

著祺。

魯迅啟上

五月七日

魯迅是踐諾的。5月30日即致信曹聚仁并附上《〈守常全集〉題記》。但是,盡管周作人等當初是考慮到北京出版的不可行,才決定拿到上海,魯迅自己卻另有判斷。在6月3日致曹聚仁信中,魯迅直言此書公開出版的不可行。他不但不主張送審,甚至“也許連出版所也不如胡謅一個,賣一通就算”。

事情的結果不出魯迅所料,《守常全集》無法在群眾圖書公司出版,轉投商務印書館也一樣沒有結果。之后又是李小峰,這位多年追隨魯迅、出版魯迅作品的北新書局老板,答應了由自己來出版。書稿他是拿到手了,但出版卻仍然無法實現。直到1939年,《守常全集》有過印行,但迅速被沒收追回。晦庵(唐弢)的文章寫道:“直到抗日戰爭爆發,大家又想起這個集子,于1939年4月托名社會科學研究社出版,由北新負責發行。可是書一露面,立刻又遭到‘租界’當局的禁止,已經印成的都被沒收。”

應該說,周作人在幫助李大釗遺屬,促動李大釗文集出版方面付出了大量心力。就《守常全集》而言,他直到1962年仍然用筆回憶記述其細節,可見他對李大釗的感情之深。不過,周作人畢竟是周作人,在圍繞這件事情的描述上,但凡涉及到魯迅的,總會讓人覺得又有“曲筆”和隱密的深意在其中。比如,關于寫序的人選問題,周作人在署名“難明”的文章里說,因為當時考慮到出版之難,“所以聽說要請蔡孑民寫一篇序,但是似乎他也沒有寫。魯迅附識里的T先生,可能就是蔡孑民。”晦庵則對此直接糾正道:“至于魯迅所作《題記》里說的與G書店有關的T先生,是指曹聚仁而非蔡元培,因為《題記》是前者要魯迅先生寫的,而他和群眾圖書公司有關系。”“所謂G書局,就是為魯迅先生出版《集外集》的群眾圖書公司。”這個小小細節里,其實涉及到曹聚仁一開始究竟請了誰來寫序,以及又是誰邀請了魯迅寫序這個問題。

魯迅的《〈守常全集〉題記》,文末有一段“附識”這樣寫道:

這一篇,是T先生要我做的,因為那集子要在和他有關系的G書局出版。我誼不容辭,只得寫了這一點,不久,便在《濤聲》上登出來。但后來,聽說那遺集稿子的有權者另托C書局去印了,至今沒有出版,也許是暫時不會出版的罷,我雖然很后悔亂作題記的孟浪,但我仍然要在自己的集子里存留,記此一件公案。十二月三十一夜,附識。

G書局就是群眾圖書公司,C書局是指商務印書館。很難理解,周作人為何會將此說明當成是魯迅在談蔡元培而不是曹聚仁。曹聚仁,字挺岫,號聽濤,稱為T先生應屬合理,而稱蔡元培為T先生則缺乏理據。晦庵的糾正事實上也在強調,序文是曹聚仁請魯迅寫的,而不能理解成蔡元培沒有答應曹聚仁的請求,卻又主動出面請了魯迅代勞。我個人體會,唐弢先生的這一辯正非常重要而且關鍵。魯迅的這篇題記發表于1933年8月19日《濤聲》第二卷第三十一期上,《聽濤》正是曹聚仁主編的刊物。

《〈守常全集〉題記》惟妙惟肖地描寫了李大釗的形象。另一重要看點,是在理論和思想層面上對李大釗所作的評價。一方面,魯迅不無婉轉又其實很坦率地表達了自己對李大釗文章的看法,更充滿深切的認同和深厚的感情,表達了對李大釗革命精神的高度評價。魯迅寫道:

所以現在所能說的,也不過:一,是他的理論,在現在看起來,當然未必精當的;二,是雖然如此,他的遺文卻將永住,因為這是先驅者的遺產,革命史上的豐碑。一切死的和活的騙子的一迭迭的集子,不是已在倒塌下來,連商人也“不顧血本”的只收二三折了么?

以過去和現在的鐵鑄一般的事實來測將來,洞若觀火!

這話語中的力量與真情,豈是“個人的空話”,分明是對“站在同一戰線上的伙伴”絕不敷衍的真誠評價,是對一個時代的革命者致以真情禮贊。

完稿于2022年4月28日,李大釗就義95周年紀念日

- 從錢谷融關于《雷雨》的一封信讀出的文學觀[2022-06-16]

- 魯迅抄校《法顯傳》[2022-06-15]

- “她和魯迅文物打了六十多年交道”[2022-06-14]

- 陳喜儒:一張捐款收條引發的回憶[2022-06-10]

- 王元化德里達對談始末[2022-06-06]

- 魯迅的端午情結[2022-06-02]

- 被封印的偉岸的文學之靈[2022-05-31]

- 陳獨秀與汪孟鄒肝膽相照40年[2022-05-27]