陳子善:向馮至先生約稿

2021年最后一天,收到北京馮姚平女士惠寄的一大包郵件,打開一看,其中有馮至先生三部新詩集(臺灣花木蘭文化事業(yè)公司影印本),即《昨日之歌》、《北游及其他》初版本、《十四行集》初版和修訂再版本,此外還有一疊我1984年間寫給馮至先生的5封信的原件和影印件。這完全出乎我的意料,驚喜之余,思緒很快閃回整整三十八年前。

一

1984年,我還不到四十歲,精力充沛。在完成了《魯迅全集》書信部分(1934—1936)的注釋工作之后,把研究重心轉移到了郁達夫這位在中國現(xiàn)代文學史上舉足輕重,卻又在相當長的歷史時段里被冷遇的作家身上。當然,被冷遇的現(xiàn)代作家何止郁達夫一人,而是有一大批,但飯只能一口一口吃,研究工作只能一步一步來,先從郁達夫著手吧。這位被魯迅稱為沒有“創(chuàng)造氣”的創(chuàng)造社作家我極感興趣,而且他在1951年就已被中央人民政府追認為“革命烈士”。我和王自立先生合作,先后編了《郁達夫文集》(12卷本,花城出版社和香港三聯(lián)書店聯(lián)合出版)、《郁達夫研究資料》兩種(上下冊,天津人民出版社版、花城出版社和香港三聯(lián)書店聯(lián)合版)等書。在此基礎上,又萌生了一個新的想法,即編一部《回憶郁達夫》文集。

時值“文革”浩劫剛過,郁達夫生前的友好、同事和學生還有不少幸存,但大都也已或即將進入風燭殘年,如不抓住這最后的機遇請這些知情者留下回憶文字,提供證詞,郁達夫生平和文學創(chuàng)作中的不少關節(jié)點可能就會模糊不清或變成空白,再要查考和弄清就難上加難了。我意識到這是一項屬于搶救史料性質的極有意義的工作。編《回憶郁達夫》文集,固然應該精選已經發(fā)表的名文,但約請知情者新寫,應該成為編集此書的重中之重。時不我待,我立刻根據(jù)已經掌握的各種線索,約請與郁達夫有過交往的文壇藝苑以及其他各界前輩撰文,他們之中包括郁達夫留日同學錢潮、遠在英國的凌叔華、剛歸國的盛成,還有新加坡的鄭子瑜、泰國的吳繼岳,等等。連遠在新疆的“創(chuàng)造社小伙計”周全平也找到了,一一去信或托人轉達請求。當時膽子也真大,無論國內國外,只要能打聽到地址,就自掏腰包,冒昧去信,自報家門,誠約撰文。

正是在這樣的背景下,我自然而然想到了馮至先生。馮先生與郁達夫有過交往,我是從與馮先生同為沉鐘社成員的陳翔鶴寫于1947年的長文《郁達夫回憶瑣記》(連載于《文藝春秋副刊》第一卷第一至三期)中得知的。文中多次提到1924年郁達夫在北京大學講授統(tǒng)計學課期間與馮至的交往,以及與在京沉鐘社其他成員的交往。而拙編《回憶郁達夫》已經函約的撰稿前輩中,能寫郁達夫在北京這一段生活的很少。陳翔鶴文中提到的“到達夫兄處來聊天”的“煒謨、馮至、柯仲平、丁女士諸人”,除了馮先生,當時都已去世,馮先生顯然是最理想、最合適的撰稿人。不過,陳翔鶴回憶“我,煒謨,馮至三人之初次到魯迅先生的家里去拜訪,也還是與達夫兄同去的”,卻是記誤,查1924年7月3日《魯迅日記》,有“夜郁達夫偕陳翔鶴、陳厶君來談”(陳厶君即陳煒謨),馮至并不在場。

我那時并不認識馮先生,但對馮先生滿懷敬意。魯迅在《〈中國新文學大系·小說二集〉導言》中稱“中國最為杰出的抒情詩人馮至”,給我印象極深。魯迅說這話當然有其充分的理由,查《魯迅日記》和《魯迅藏書目錄》,馮至出版的兩本新詩集,即《昨日之歌》《北游及其他》,魯迅都收藏了,后者還是作者的題贈本:

魯迅先生指正 馮至。

一九二九,八,二八于北平。

魯迅還收藏了馮至送給他的《淺草》1925年2月第一卷第四期,以及1926年至1934年全套《沉鐘》期刊,可以證明魯迅對“淺草—沉鐘社”這個新文學社團和主要成員馮至的關注和器重。毫無疑問,魯迅認真讀過馮至的詩,這句話是魯迅負責任的精到判斷。

那時,我已與馮至先生在中國社會科學院的同事唐弢先生比較熟悉,并在唐先生的指導下與王錫榮兄合編了《〈申報·自由談〉(1932—1935)雜文選》。故每到北京,只要時間允許,必去拜訪唐先生。一次聊天時,唐先生說起他住處周邊的幾位鄰居,其中就有馮先生。唐先生那時住在建國門外永安南里的社科院住宅區(qū),是7號樓103號,而馮先生住8號樓203號,真是很近很近。而且,唐先生那時已應我之請,撰寫了《記郁達夫》一文。于是,我就向唐先生索得馮先生住址,斗膽去信打擾了。

二

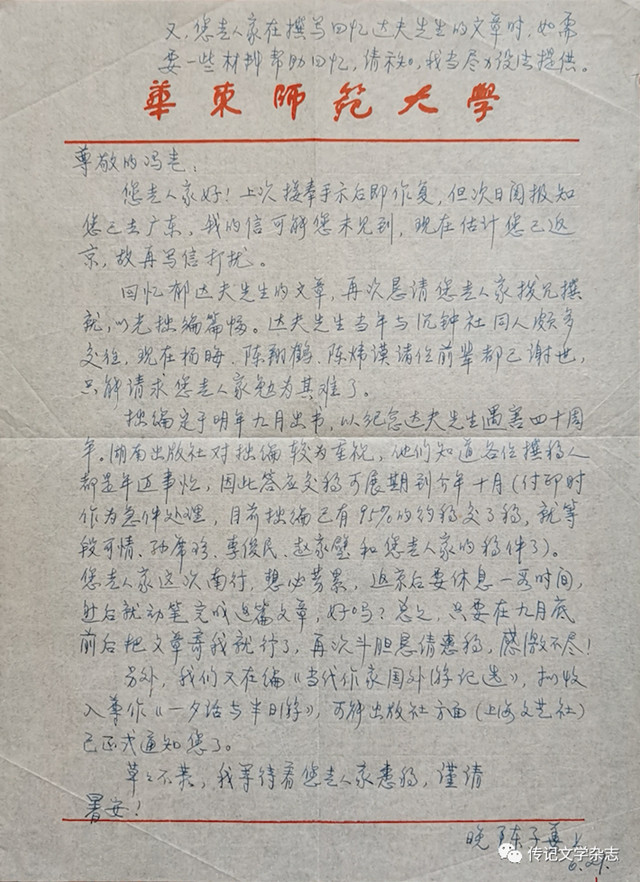

我給馮先生的第一封信、馮先生的復信,以及我再去信,都沒有保存下來。值得慶幸的是,我給他老人家的寫于1984年6月29日的第三封信保存了下來。雖然信較長,為便于引述,還是照錄如下:

尊敬的馮老:

您老人家好!上次接奉手示后即作復,但次日閱報知您已去廣東,我的信可能您未見到,現(xiàn)在估計您已返京,故再寫信打擾。

回憶郁達夫先生的文章,再次懇請您老人家撥冗撰就,以光拙編篇幅。達夫先生當年與沉鐘社同人頗多交往,現(xiàn)在楊晦、陳翔鶴、陳煒謨諸位前輩都已謝世,只能請求您老人家勉為其難了。

拙編定于明年九月出書,以紀念達夫先生遇害四十周年。湖南出版社對拙編較為重視,他們知道各位撰稿人都是年邁事忙,因此答應交稿可展期到今年十月(付印時作為急件處理,目前拙編已有95%的約稿交了稿,就等段可情、孫席珍、李俊民、趙家璧和您老人家的稿件了)。您老人家這次南行,想必勞累,返京后要休息一段時間,然后就動筆完成這篇文章,好嗎?總之,只要在九月底前后把文章寄我就行了,再次斗膽懇請惠稿,感激不盡!

另外,我們又在編《當代作家國外游記選》,擬收入尊作《一夕話與半日游》,可能出版社方面(上海文藝社)已正式通知您了。

草草不恭,我等待著您老人家惠稿,謹請

暑安!

晚 陳子善上 6.29

又,您老人家在撰寫回憶達夫先生的文章時,如需要一些材料幫忙回憶,請示知,我當盡力設法提供。

本文作者1984年6月29日致馮至信

從此信可知,馮先生對是否撰寫憶郁達夫文,開始時是有點猶豫的。這完全可以理解:一則,他當時確實很忙,剛參加中國作協(xié)訪問團去廣東參觀;二則,年代相隔久遠,許多往事已難以記起。盡管如此,我還是認為馮先生會寫的,因為郁達夫遇害后,除了創(chuàng)造社同人如郭沫若、鄭伯奇等寫了紀念文外,其他新文學社團就數(shù)“淺草—沉鐘社”同人沉痛悼念最多,如陳翔鶴的《郁達夫回憶瑣記》、陳煒謨的《憶郁達夫》,等等,說明郁達夫與這個新文學社團中人的關系非同一般。這層意思我在這封信中也表達了,也因此,我在寫完此信后又增加了一段話,表示樂意為馮先生回憶郁達夫提供參考資料。

在我看來,向文壇前輩撰寫回憶錄提供必要的資料,是一個現(xiàn)代文學史研究者應盡的職責。在編集《回憶郁達夫》一書過程中,我先后向趙景深、趙家璧、樓適夷、許幸之、周全平、王余杞、黃源等前輩提供過資料,還記錄整理了內山書店老職工王寶良的回憶錄。這次敢于向馮先生提出這樣的建議,也是因為已經有了前面較為成功的經驗。馮先生收到我此信后,顯然對我的建議產生了興趣,回信同意撰文,并囑我提供資料。這有我同年8月19日致馮先生的信為證:

馮老:

大札已奉讀。

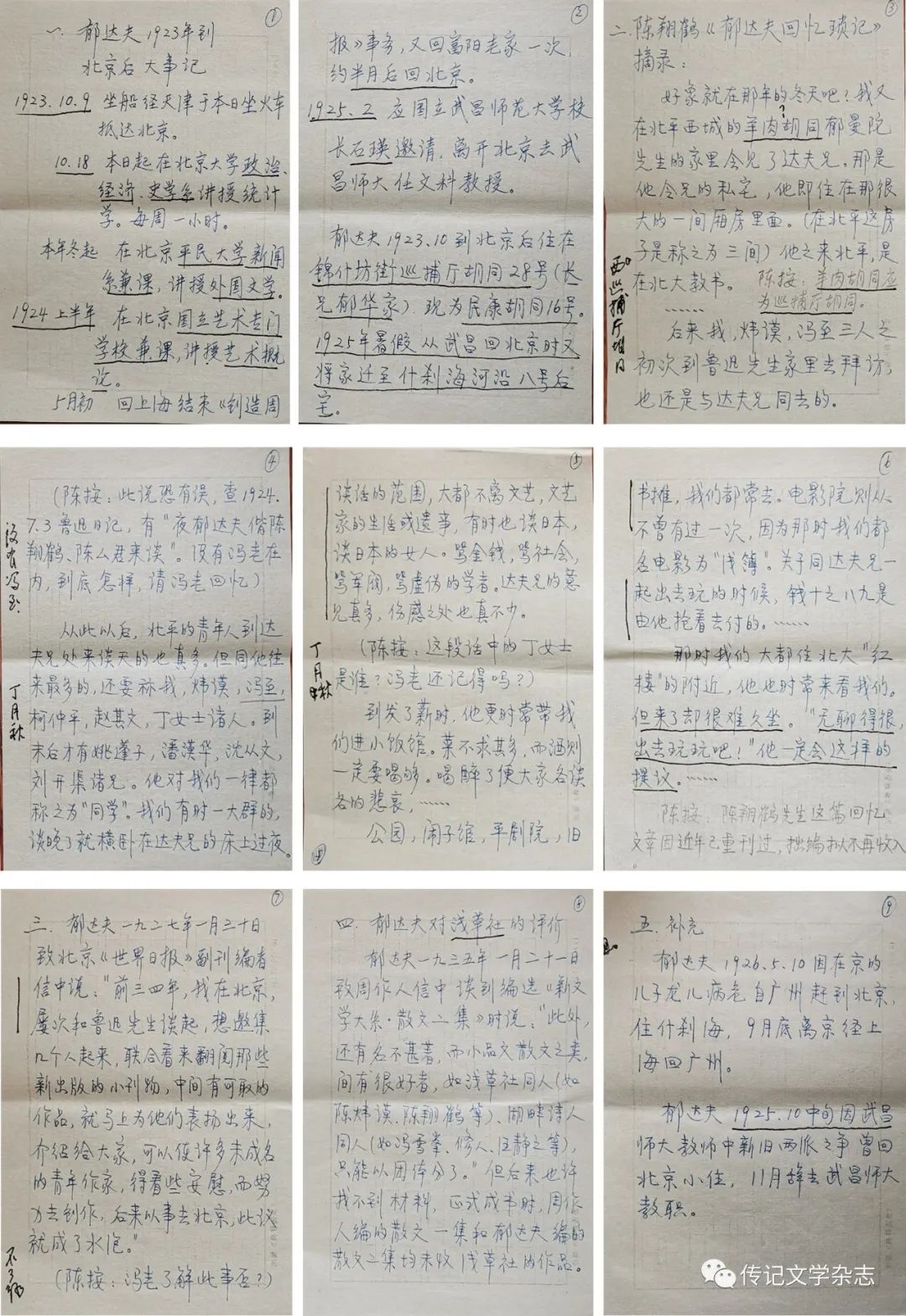

您老人家在休養(yǎng)中還在考慮為拙編撰文,很過意不去。遵囑抄奉我現(xiàn)在能找到的郁達夫1923—1926年間幾次到北京的一些資料,供撰文時參考,不知能否幫助您老人家進一步回憶。其中提到的時間、地點,我均有可靠根據(jù)。還需要什么,請再示知。

希望能早日拜讀大作,當然這要視您老人家的精力、時間而定,但如能快一些,則求之不得,因為了保證明年達夫先生被害四十周年時出書,出版社已催稿了。

再次懇請支持,感激不盡!大作完稿后逕寄上海華東師大中文系我收即可。草草不恭,謹請

大安!

晚 陳子善頓首 8.19

本文作者1984年8月19日致馮至信

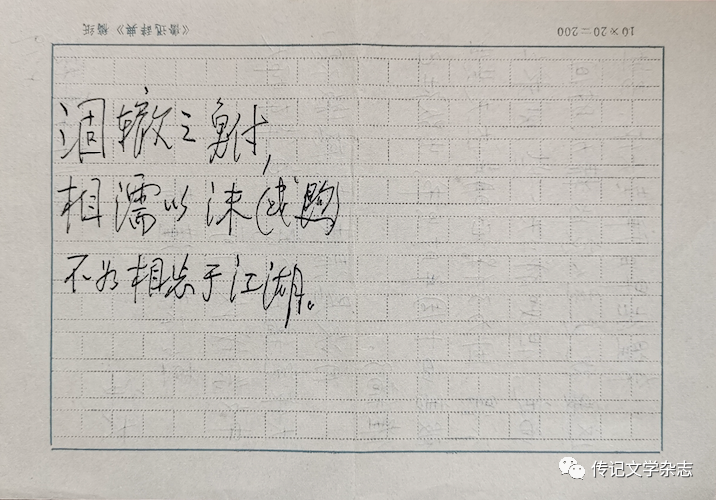

隨信附錄了我整理和抄錄的五份參考資料:一、郁達夫1923年到北京后的大事記;二、陳翔鶴《郁達夫回憶瑣記》摘錄;三、郁達夫1927年1月30日致北京《世界日報》副刊編者信摘錄;四、郁達夫致周作人信中對淺草社的評價;五、大事記補充。這五份資料都書于200格“《魯迅辭典》稿紙”的反面,共九頁,其中還夾有我用藍色鋼筆和鉛筆寫的一些問題。這事我本早已忘卻,這次看到原件才想起。更使我驚訝的是,這九頁資料上均有馮至先生的許多黑筆劃線和批語,更是我完全不知道的。如我抄錄1924年7月3日魯迅日記,對陳翔鶴回憶的與陳煒謨、馮至三人一起隨郁達夫訪問魯迅一事提出疑問:“沒有馮至在內,到底怎樣,請馮老回憶。”馮先生在旁批語證實:“沒有馮至。”如陳翔鶴回憶他“在北平西城的羊肉胡同郁曼陀先生的家里會見了達夫兄”。我加按語:“羊肉胡同應為巡捕廳胡同。”馮先生批曰:“西巡捕廳胡同。”“西”字且加了著重號,并在回憶文中寫到了這一條。陳翔鶴回憶文中還寫到當時經常一起拜訪郁達夫的“丁女士”,我向馮先生提問:“這段話中的丁女士是誰,馮老還記得嗎?”馮先生兩次批曰:“丁月秋。”也許可以這樣說,這些資料在一定程度上引發(fā)了馮先生的回憶,個別的成了他撰寫憶郁達夫文的素材,但這還不是主要的,更值得注意的是,我8月19日致馮先生信的第2頁反面,有他黑筆所錄《莊子》中的幾句話:

涸轍之鮒,

相濡以沫(或煦)

不如相忘于江湖。

馮至手跡

這不正是馮先生后來寫出的《相濡與相忘——憶郁達夫在北京》一文的題目嗎?而且,回憶文最后整整一段就從莊子這段話和魯迅主張的“相濡以沫”說起,強調“相濡與相忘是兩種迥然不同的人生態(tài)度。但是郁達夫,這兩種態(tài)度兼而有之”。我想馮先生是怎么構思和寫作此文的,由此或可看出一些端倪。

本文作者整理和抄錄的參考資料

馮先生是在青島療養(yǎng)院休養(yǎng)時完成《相濡與相忘》的,文末落款時間為“1984年8月27日寫于青島”。我收到文稿后頗感動,立即于9月2日復信馮先生:

馮老:

手示并大作已奉收,至謝!

大作已拜讀,深受教益,已編入拙編,請釋念。

關于達夫長兄在京住址和武昌師大(?)名稱,我再查一查《現(xiàn)代評論》(該刊上都有記載)。現(xiàn)在先按您回憶的發(fā)稿。

柯仲平與達夫先生也有不少交往,可惜已去世。丁月秋現(xiàn)還健在嗎?您如知道她住址,盼示知(尚鉞也已去世,也許他子女在京?)

最后再次深深感謝您老人家的熱情支持,拙編所收各篇回憶文中,您這篇和唐弢先生應我之邀而寫的《記郁達夫》文情并茂,讀后達夫其人呼之欲出,實在難得。

草草不恭,謹請

大安!

晚 陳子善拜上 9.2

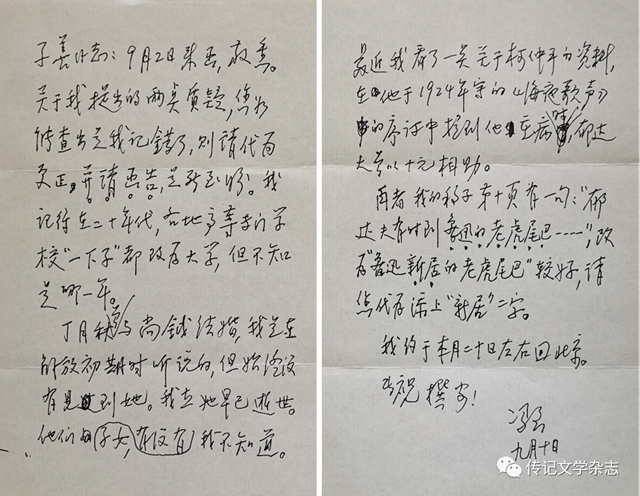

馮先生在青島療養(yǎng)院收到我的信后,立即于9月10日作復:

子善同志:

9月2日來函,敬悉。

關于我提出的兩點質疑,您如能查出是我記錯了,則請代為更正,并請函告,是所至盼。我記得在二十年代,各地高等專門學校“一下子”都改為大學,但不知是哪一年。

丁月秋曾與尚鉞結婚,我是在解放初期聽說的,但始終沒有見過她。我想她早已逝世。他們有沒有子女,我不知道。

最近我看了一點關于柯仲平的資料,在他于1924年寫的《海夜歌聲》序詩中提到他重病時,郁達夫曾以十元相助。

再者,我的稿子第十頁有一句:“郁達夫有時到魯迅的老虎尾巴……”,改為“魯迅新居的老虎尾巴”較好,請你代為添上“新居”二字。

我約于本月二十日左右回京。

此祝

撰安!

馮至 九月十日

馮至1984年9月10日致本文作者信

這是我現(xiàn)在能夠檢出的馮先生給我的第一封信,馮先生寫作《相濡與相忘》一文的認真與細致體現(xiàn)在此信的字里行間。初稿中的“郁達夫有時到魯迅的老虎尾巴……”一句,馮先生在信中囑我再加上“新居”兩字,改為“魯迅新居的老虎尾巴”,他認為添上“新居”后才“較好”,即為明顯的一例,兩字之增,不僅符合史實(魯迅1924年5月遷入阜成門內西三條21號),也說明了馮先生的嚴謹。而他在信中提到柯仲平,也并非一時興起,他當時又在構思憶柯仲平文,在完成了憶郁達夫文后,又寫下了感人的《仲平同志早年的歌唱》。

接馮先生此信后,我馬上回復:

馮老:

惠函敬悉。關于武昌師大校名,達夫先生當年在武昌師大的學生李俊民先生回憶確叫師大(李老也為拙編寫了回憶文章),故已代為更正;另一條待進一步核實后再奉告。

關于達夫與柯仲平關系的新材料我也見到了,謝謝您的關心。

“新居”兩字已補入,請釋念。

專此奉復,謹頌

秋安!

晚 陳子善拜上 9.14

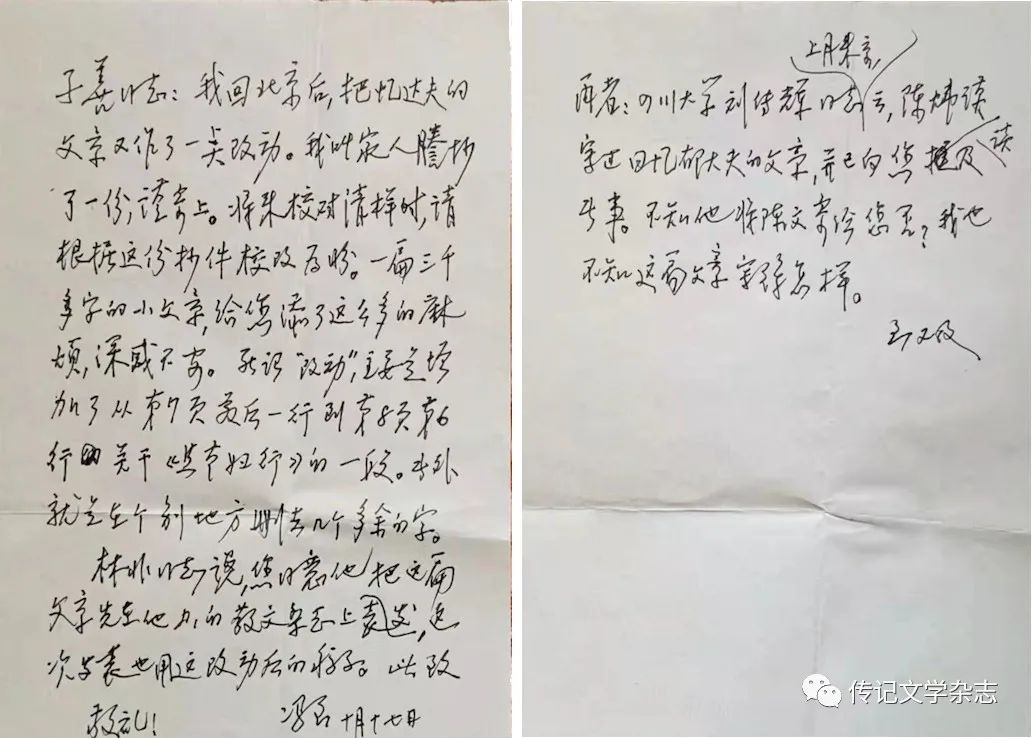

沒想到馮先生自青島回京后,再次對《相濡與相忘》進行了精心打磨,經過修改和補充后的第二稿于10月17日寄我,同時附有馮先生的一封說明函。馮先生對我這個后輩真是客氣,還說給我“添了不少麻煩”,“深感不安”,前輩的謙遜由此可見一斑。此信全信如下:

子善同志:

我回北京后,把憶達夫的文章又作了一點改動。我叫家人謄抄了一份,謹寄上。將來校對清樣時,請根據(jù)這份抄件校改為盼。一篇三千多字的小文章,給您添了這么多的麻煩,深感不安。所謂“改動”,主要是增加了從第7頁最后一行到第8頁第6行關于《焦節(jié)婦行》的一段。此外就是在個別地方刪去幾個多余的字。

林非同志說,您同意他把這篇文章先在他辦的散文雜志上發(fā)表,這次發(fā)表也用這改動后的稿子。此致

敬禮!

馮至 十月十七日

再者:四川大學劉傳輝同志上月來京云,陳煒謨寫過回憶郁達夫的文章,并已向您談及此事。不知他將陳文寄給您否?我也不知這篇文章寫得怎樣。

至又及。

馮至1984年10月17日致本文作者信

馮先生真是周到,《相濡與相忘》第二稿增添了什么內容,他在此信中明確提示我,那就是如下這一段:

關于黃仲則的詩,他并沒有向我談過他在《采石磯》里引用的詩篇,以及“似此星辰非昨夜,為誰風露立中宵”等名句,他卻對《焦節(jié)婦行》一詩贊嘆不已,他說:“這首詩寫的恐怖而又感人的夢境,中國詩里真是絕無僅有,西方的詩歌間或有這種類似的寫法。”

郁達夫推崇黃仲則,凡讀過郁達夫的,早已盡人皆知,但這段話的增補,使讀者進一步知道了郁達夫對黃仲則長詩《焦節(jié)婦行》的高度評價,對詩中“忽然四面來血腥,舉頭瞥見神魂驚。一人手提骷髏立,遍體血污難分明。汝近前來妾不懼,果是郎歸定何據(jù)。一風暗來飄血衣,去日曾穿此衣去。郎歸妾已知,但怪來何遲。床頭一燈滅,梁上長繩隨。昔聞瀚海風沙一萬里,郎兮幾時飛度此?妾死尚欲隨郎行,看郎白骨沙場里”的“恐怖而又感人的夢境”贊嘆不已,卻是馮先生的獨家回憶,與文中另一處回憶他起意翻譯海涅名著《哈爾茨山游記》,也是出于郁達夫的熱情推薦一樣,均極具史料價值。

收到馮先生此信后,我馬上回復馮先生,再次向他老人家深表感謝:

馮老:

大作修訂稿已收到。拙編《回憶郁達夫》已交出版社,即將發(fā)排,大作增補部分當在看清樣時補入,請釋念。

林非同志來信說要將大作在《散文世界》先發(fā),我當然同意,我覺得這是一篇很好的懷念之作。

劉傳輝同志已把陳煒謨先生《憶郁達夫》一文的抄件寄我,原擬收入拙編的,后因文中對“郁王婚變”所發(fā)的議論占1/2以上篇幅,所以考慮再三,只能割愛(文中對在北京時期生活的回憶,也較粗疏,不及翔老和您大作中詳細,這恐與交往多少有關,故拙編只能不收了)。

草草奉復,如有機會上京,一定去拜訪您老人家,面聆指教。

謹請

撰安!

晚 陳子善拜上10.22

陳煒謨《憶郁達夫》一文刊于1946年8月21、23、26日的《成都快報·大地》,是四川大學劉傳輝兄發(fā)現(xiàn)的,后編入《陳煒謨文集》(成都出版社1993年3月初版)。這次我又重讀一遍,覺得拙編未收并不可惜。但當時應該把抄件寄請馮先生過目,沒有這樣做,是我的不周,應該檢討。

三

馮先生的《相濡與相忘——憶郁達夫在北京》初刊于1985年《散文世界》創(chuàng)刊號,這篇文情并茂的回憶文章應為創(chuàng)刊號增了色。但《回憶郁達夫》的出版并不順利,沒能趕上1985年郁達夫遇害四十周年紀念,遲至1986年12月,厚達四十萬字的回憶文集才由湖南文藝出版社正式推出。然而,馮先生對《相濡與相忘》的修訂,并未因《散文世界》創(chuàng)刊號的發(fā)表和《回憶郁達夫》即將問世而告結束。相反,當新的史料再次出現(xiàn)時,他又再次對此文作了新的說明,一絲不茍。

1989年7月,馮先生的散文詩歌集《立斜陽集》由北京工人出版社出版,《相濡與相忘》理所當然地收入書中(副標題改為“憶郁達夫”)。馮先生不僅對正文的個別提法有所訂正,如“1923年底”改為“1923年底(或1924年初)”,還在文末增加了一段寫于1986年5月2日的《附記》。這段重要的《附記》竟未能補入1986年12月才出版的《回憶郁達夫》,簡直不可思議。也許是出版社方認為《回憶郁達夫》已經打出紙型,不能再作增補?這個問題我已一點沒有記憶,遲至撰寫此文時才發(fā)現(xiàn)時間上的扦格,只能存疑了。

《回憶郁達夫》所收的《相濡與相忘》中有這樣一段回憶:

我們走進一家舊書店,我從亂書堆里,抽出一本德文書,是兩篇文章的合集,分別評論《茵夢湖》的作者施篤姆和19世紀末期詩人利林克朗這兩個人的詩。郁達夫問了問書的價錢,從衣袋里掏出六角五分錢交給書商,轉過身來向我說,“這本書送給你吧,我還有約會,我先走了。”實際上那天我身邊帶的錢連六角五分也湊不起來。

馮先生新增的《附記》是這樣寫的:

這篇短文是我受陳子善同志的囑托,為他編輯的《郁達夫回憶錄》寫的。當時在青島療養(yǎng),資料缺乏,文中所記大都是從記憶里掏出來的。寫好后就寄給陳子善同志編審付印,并在《散文世界》1985年第一期發(fā)表過一次。后來楊鑄同志給我送來他父親楊晦同志保存的我在20年代寫給他的信數(shù)封,其中有一信記有順治門(即宣武門)小市買書事,與文中所記頗有出入。但文已發(fā)表,不便改動,僅將信里的話抄在下邊,作為更正。由此可見,人的記憶是多么靠不住。

摘錄1924年11月30日自北京中老胡同23號寄給楊晦的信:“……今天午后(也是狂風后)我一個人跑到順治門小市去看舊書。遇見達夫披著日本的幔斗也在那兒盤桓。他說他要寫一篇明末的長篇歷史小說。我隨便買了一本Liliencron的小說。他約我到他家喝了一點白干。歸來已是斜陽淡染林梢,新月如眉,醺醺欲醉了。”

原來馮先生在《相濡與相忘》中回憶那次與郁達夫一起逛舊書店,達夫買了一本評論Liliencron詩的小冊送他。但據(jù)他當時致楊晦的信中所寫,并無此事,此書其實是馮先生自己掏腰包買的,是Liliencron的小說。然而,時隔六十余年,記憶發(fā)生這樣那樣的偏差,是完全正常的。雖然馮先生發(fā)出了“人的記憶是多么靠不住”的感嘆,但我還是傾向于相信,郁達夫曾經送外文書給馮先生,只不過不是1924年11月30日這一次罷了。而馮先生在《附記》中說他寫這篇回憶文字是因為我的“囑托”,我是后輩,怎么敢當?由此足可看出老人家的虛懷若谷,我這次重讀,仍然被深深打動。

四

《回憶郁達夫》出版后隔了一段時間,我有機會進京,看望了唐弢先生后專誠拜訪馮先生致謝,馮先生很高興地接待了我。老人家似并不健談,我們聊得并不久,但馮先生的慈祥和親切,我真切地感受到了。告別時,馮先生送了我一冊《立斜陽集》,可見我拜訪馮先生已是1989年之后的事了。這本散文詩歌集我前兩年還查閱過,但現(xiàn)在躲在書堆里,一時竟無從檢出,只能暫付闕如。

又過了兩年,我起意編《回憶周作人》(后改名《閑話周作人》,浙江文藝出版社1996年7月初版),仍想請馮先生再寫一篇憶周作人,因馮先生在《駱駝草》時期不僅參與編刊,也常得周氏指點。這次馮先生沒有答允,但他在1992年10月19日致我的信中解答了我的疑問:

子善同志:

十月七日來函敬悉。

《駱駝草》主要是廢名張羅起來的,我和他一起干些雜活(為組稿、校對等),周作人則表示支持,在上邊發(fā)表不少文章。《發(fā)刊詞》系廢名所撰,不是周作人。

我近來在內地和香港的報刊上讀到你的一些文章,很有趣味。

我因小病住醫(yī)院,恕我不能多寫。

即祝

教安!

馮至 十月十九日

《駱駝草》是20世紀30年代創(chuàng)刊于北京的一份重要文學雜志,廢名主編,得到了周作人的全力支持。《〈駱駝草〉發(fā)刊詞》出自誰的手筆?馮先生在《〈駱駝草〉影印本序》中未能提及,故我有此一問。此信前半部分我已在《閑話周作人》的《編者前言》中引用了,但馮先生表揚我的兩句話,未引。當時我在“內地和香港的報刊上”的哪些文章,使馮先生讀了感到“很有趣味”,大概是關于徐志摩、梁實秋的生平和創(chuàng)作的一些考證吧?不管是不是,我的習作能入馮先生的法眼,我當時直至現(xiàn)在都是高興的。這是馮先生對我這個后學的鼓勵和鞭策。

馮先生這封信是他老人家寫給我的最后一封信,而且寫于北京協(xié)和醫(yī)院。信的最后一句“我因小病住醫(yī)院,恕我不能多寫”,我開始并未留意。后來讀《馮至年譜》(馮姚平編,刊于河北教育出版社1999年12月初版《馮至全集》第12卷),始知馮先生此信是住院二十天后寫給我的。當年11月11日出院,次年1月26日再次住院,2月22日就與世長逝了。除了周良沛、李魁賢、王偉明三位,我是馮先生晚年最后一批復信者之一,這通馮先生遺札彌足珍貴。

以上就是我與馮先生交往的大致始末。馮先生是大作家、大學者,但他為人的誠懇、為文的嚴謹、對史實的尊重、對后學的關愛,在我約他撰寫《相濡與相忘》這篇馮先生自稱是“三千多字的小文章”的過程中顯露無疑,都使我至今受益。幸好我這篇回憶錄依據(jù)的是馮先生致我的三封信和我致馮先生的五封信,相信不至于發(fā)生馮先生所擔心的“人的記憶是多么靠不住”,這是可以告慰于馮先生的。

- 黃開發(fā):朱金順先生與丁景唐先生的忘年交[2022-03-10]

- 新見謝無量題贈佘雪曼詩冊跋[2022-03-08]

- 夏曉虹:講義、家書與詩文集——新見林紓手稿考釋[2022-03-04]

- 馬識途:魯迅是脊梁骨,巴金是良心[2022-02-28]

- 墨影留香:觀茅盾手跡展[2022-02-28]

- 有了愛便有了一切——中國現(xiàn)當代文化名人眼中的冰心[2022-02-28]

- 奚美娟:我喜愛的那個作家去了[2022-02-21]

- 鄭敏:在中西文化的交融中孕育詩與思[2022-02-21]