黃開發(fā):朱金順先生與丁景唐先生的忘年交

本文作者登門拜訪丁景唐先生(中,左一為韋泱),2008年元月

朱金順先生是新文學史料學家,其《新文學資料引論》(1986)為新文學史料學的奠基之作。他曾和長于新文學史料研究的文學史家丁景唐(1920—2017)先生交往五十余年,年幼十六歲,二人可謂名副其實的忘年交。上海的書刊收藏家、作家韋泱2009年在《緣慳一面亦無妨》(收入隨筆集《紙墨壽于金石》)一文中寫道:“五六年前,曾聽現(xiàn)代文學史家丁景唐先生講,上世紀六十年代初,他有‘三個小朋友’,當年他們都還是二十出頭的愣小伙。一個是北京大學的孫玉石先生,專事魯迅研究……第二個是中山大學的李偉江先生,因研究‘左聯(lián)’五烈士之一的馮鏗作品,而受到了丁先生的鼓勵,走上了史料研究之路……第三個便是北京師范大學的朱金順先生。當年這‘三個小朋友’,才是丁先生真正的‘入室弟子’。”

2021年北京夏秋季節(jié)多雨。國慶假期中一個雨天的上午,我去朱先生家,聽他講述與丁先生的交往。他拿出事先準備好的一摞丁先生有代表性的贈書和贈字,邊展示邊回憶往事。

1959年,朱先生剛從北師大中文系畢業(yè)的時候,逛王府井新華書店,買到《瞿秋白著譯系年目錄》一書,記住了作者丁景唐先生的名字。后來在報刊閱覽室讀《文匯報》,常看見他的短文,多關于魯迅和瞿秋白的。大概在1962年,他冒冒失失地給丁先生寫信,請教問題,但不記得問了什么。丁先生在“文革”前的二三百封來信今已不存,不過他所送的書留了下來。給丁先生寫頭封短信過后,就收到丁先生與瞿光熙合編的《左聯(lián)五烈士研究資料編目》,這是他送朱先生的第一本書。扉頁上有毛筆豎寫的題詞:

盡日是工作與興奮,

每夜是紅花的夢影!

右錄殷夫烈士詩片,題贈

金順同志

丁景唐 六二年十月

時隔不久,丁先生來京參加文化廳局長會議。那會兒朱先生并不知道他的行政職務。丁先生來京后,住在東單一個招待所里。他給朱先生寫信,告知他到北京了,問哪天有時間,一起去見瞿秋白的遺孀楊之華。朱先生過去了。楊之華住在南池子的一個大院里。給朱先生介紹了以后,丁先生和楊之華兩人開始用上海話交談,朱先生聽不懂。前幾年,丁先生三女丁言昭為了給父親寫傳,曾打電話問朱先生那次她父親跟楊之華談了什么。他說當時自己就聽懂了一句。楊之華問丁先生家有幾口人,有幾個孩子,丁先生說有六個。楊之華說:“老米都被你們家吃了。”兩人哈哈大笑。

第二天,丁先生讓朱先生帶他去逛東安市場的舊書店。朱先生那天還帶了一本書,作為對丁先生送《左聯(lián)五烈士研究資料編目》的回贈。他有兩本魯迅譯廚川白村的《出了象牙之塔》,未名社版的毛邊本十分漂亮,他揀了一冊初版本給丁先生。二人從此成為忘年交。

1963年,有一件令朱先生難忘的事兒。丁先生給他來信,請他去北京圖書館,替他抄寫殷夫的未刊詩集《孩兒塔》。詩集在左聯(lián)五烈士的一包文稿里,這包東西先是保存于魯迅先生家,新中國成立后,許廣平把它交給在人民文學出版社負責編輯魯迅著作的馮雪峰,馮雪峰用完之后,又把這些文物轉交北京圖書館。其中的《孩兒塔》手稿是編好了的詩集,而且有署名白波的八幅插圖。從1949年到當時,出版過四種殷夫詩文選集,除了開明書店版《殷夫選集》未選《孩兒塔》中的作品外,其他幾種都或多或少地選了一些,然而還有三十首詩沒有公開發(fā)表過。《孩兒塔》主要是愛情詩,是殷夫成為革命者以前的詩,對認識作者的心路歷程很重要。丁先生讓朱先生給他抄那三十首詩。原件在位于文津街的北京圖書館特藏部,這個部門收藏有一些宋版書、名人手稿等,該館的寶貝都在此處。那時候朱先生剛畢業(yè)當助教,當時別說助教了,就是教授也進不去。丁先生時任上海市出版局副局長,他業(yè)余研究魯迅、瞿秋白和左聯(lián)五烈士。這一次,朱先生手持上海方面的介紹信,不僅完成了任務,還通讀了那一大包手稿,收獲頗豐。朱先生后來寫了論文《殷夫〈孩兒塔〉中的愛情詩》,載《中國現(xiàn)代文學研究叢刊》1982年第一期。

兩位先生居住京滬兩地,見面不多,一輩子大概有六七次,多數(shù)又是在開會的時候。正式見面有三次,兩次是在朱家,其中一次是“四人幫”倒臺后。丁先生那時擔任上海文藝出版社社長兼總編輯、黨委書記,曾到中央黨校學習了半年,是丁言昭陪著他爸爸來的,后來他老伴兒王漢玉女士也來了。

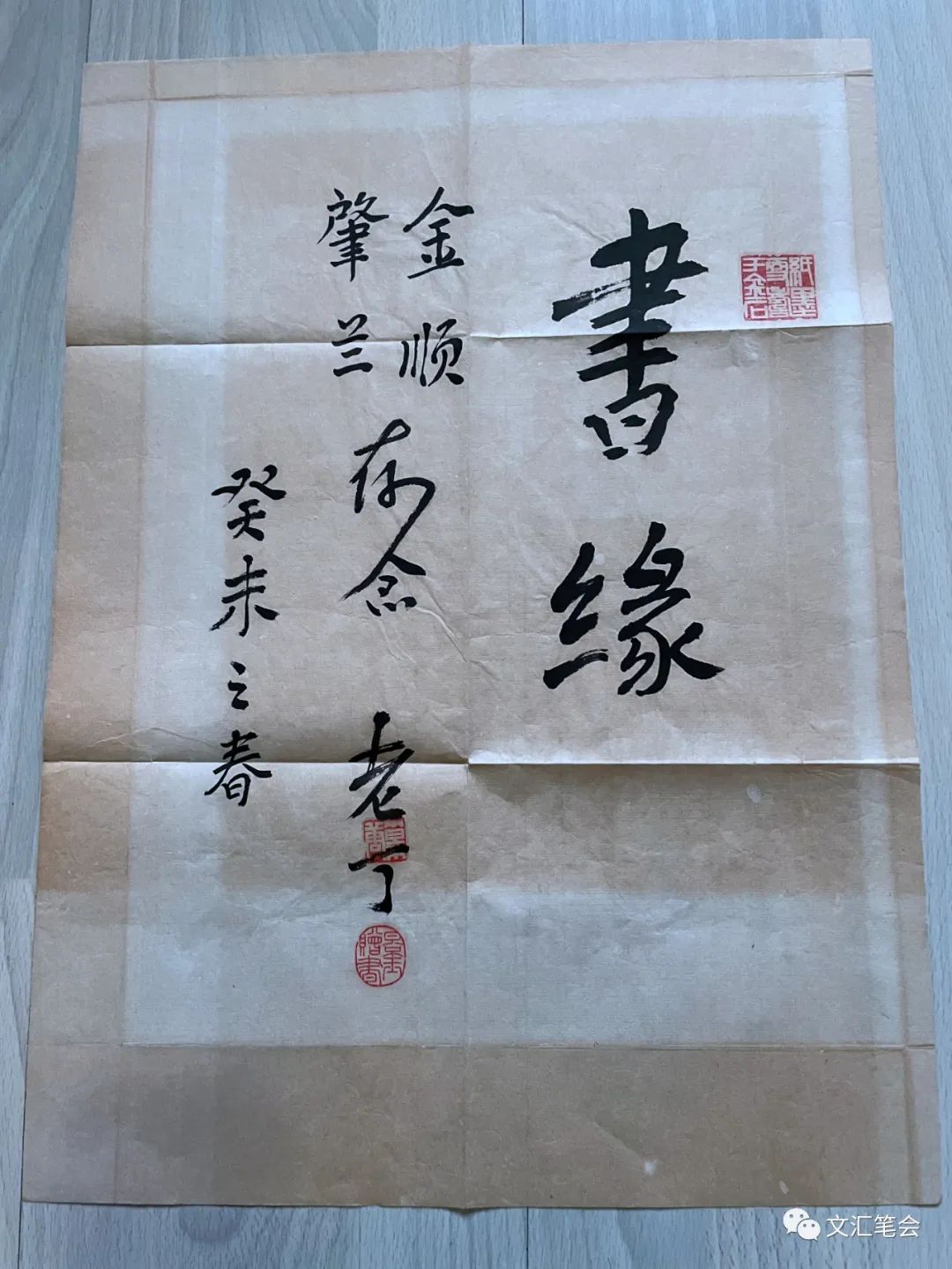

丁先生“文革”后給朱先生的信也有二三百封。他“文革”以前的信都是用毛筆寫的,到了新時期改用鋼筆。他還贈送朱先生和夫人龔肇蘭女士好幾幅字。朱先生給我展示了三幅:一是1989年2月祝賀新春,字是“書海求珠”,右上角鈐閑章“桃花潭水深千尺”;二是1996年書陸放翁句:“老見異書猶眼明”;三為2003年春所贈“書緣”(下圖),右上角閑章是1976年錢君匋為丁先生刻魯迅語“紙墨更壽于金石”。丁先生從事行政工作,業(yè)余做學問,應該是個大忙人,然而與晚輩的朋友交往,忙中偷閑,毫不茍且,實在讓人感佩。從他的身上,也可以看到受魯迅等民國文人影響的趣味。

五十多年里,丁先生送朱先生的書至少有五六十本。他自己的書每本都送,還有他自己編的、別人送給他的、他自己買的。為上海魯迅紀念館建“丁景唐文庫”整理書的時候,他還找出三四本寄過來。朱先生那次去看望來北京學習的丁先生,受贈趙丹的《地獄之門》,這是丁先生給趙丹出的。扉頁上有贈書人的題詞——

金順、肇蘭同志留念

一九八〇年十月七日,余自中央黨校趕赴北京醫(yī)院,與阿丹同志作“一分鐘”會見,越三日,趙丹同志去世。今持贈自書,以為紀念。

景唐、漢玉、言昭

一九八〇年十月十九日于北京

署名上面鈐有丁先生的印章。此前,朱先生還收到丁先生的《學習魯迅作品的札記》。這是丁先生到了上海文藝出版社以后出的第一本書,自造的毛邊本,蓋了很多圖章。此書大概是新時期以降最早的毛邊書之一了。1995年6月,丁先生最后一次到京,參加瞿秋白紀念會,會后專程到北師大朱先生家,贈送了他自己編的《陶晶孫選集》。在給朱先生的最后幾本贈書中,有一冊上海魯迅紀念館編的《六十紀程(1951-2011)》,丁先生與該館關系密切。他的贈書題詞2001年2月寫于上海華東醫(yī)院。書是托韋泱郵寄的。襯頁背面還粘有一張他寫的淡黃色的便利貼,說他每周都去華東醫(yī)院看望丁先生一次,順便代老人做些復印、郵寄之類的事情。

回憶與丁先生的交往,朱先生頗生感慨,動情地說:“我有事兒求他幫忙,他都做;他讓我給他做的,我也給他做。我們倆是這種交往。他曾贈送給我一幅字叫‘書緣’,我們倆就是因書結緣的。”他還說:“我是從一開始就拿丁先生當老師對待的,從稱呼上就知道。我們那個年代,跟教過自己的或者沒教過自己的老師都稱‘先生’。除此之外,平常交往,不論老少,都統(tǒng)稱‘同志’。我開始就稱丁先生,一輩子都稱丁先生。那時候教過我們的老師像李長之,我們就稱‘李先生’。”

丁言昭寫《丁景唐傳》時,曾給朱先生打電話,說她擬寫“三個小朋友”一章,提出借閱丁先生給朱先生的信件。保存下來的信件有幾百封,朱先生那時得了一場大病,剛從醫(yī)院回家調養(yǎng),體質甚弱,沒有精力去翻閱,未能滿足丁女士的請求。后來梓行的《丁景唐傳》可能是因為資料受限,沒有這一章。我覺得這是一個遺憾,丁先生與三個“小朋友”交往,提攜后學,高風亮節(jié),頗能夠反映出丁先生人格的光輝。

2021年11月13日

- 新見謝無量題贈佘雪曼詩冊跋[2022-03-08]

- 馬識途:魯迅是脊梁骨,巴金是良心[2022-02-28]

- 有了愛便有了一切——中國現(xiàn)當代文化名人眼中的冰心[2022-02-28]

- 奚美娟:我喜愛的那個作家去了[2022-02-21]

- 鄭敏:在中西文化的交融中孕育詩與思[2022-02-21]

- 蠟炬竭身明遠志 春蠶盡處系真情[2022-02-17]

- 魯迅與陶成章的友誼[2022-02-10]

- 王安憶談張潔:她是赤子[2022-02-09]