夏曉虹:講義、家書與詩文集——新見林紓手稿考釋

中貿圣佳國際拍賣公司近來征集到一批與林紓有關的文稿,筆者有幸先睹為快。粗粗翻閱之下,可判定其來源應出自林紓的第四子林琮,因其中的訓子書除一通外,均有“琮兒”(或稱“阿琮”)出現,且包含了與其人經歷相關的文件。林琮本是林紓最看重的兒子,期盼他傳承古文大業,以此可以想見,這批由林琮保存的文獻價值之高。惟其內容龐雜,諸如文章、詩詞、譯稿、書札、文論、啟事等均在內,既有書稿底本,也有零篇散葉。筆者現僅就個人感興趣的部分略作鉤稽、考述,以見其對林紓研究的意義。

林紓

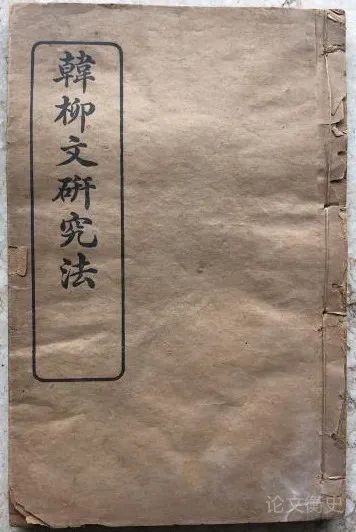

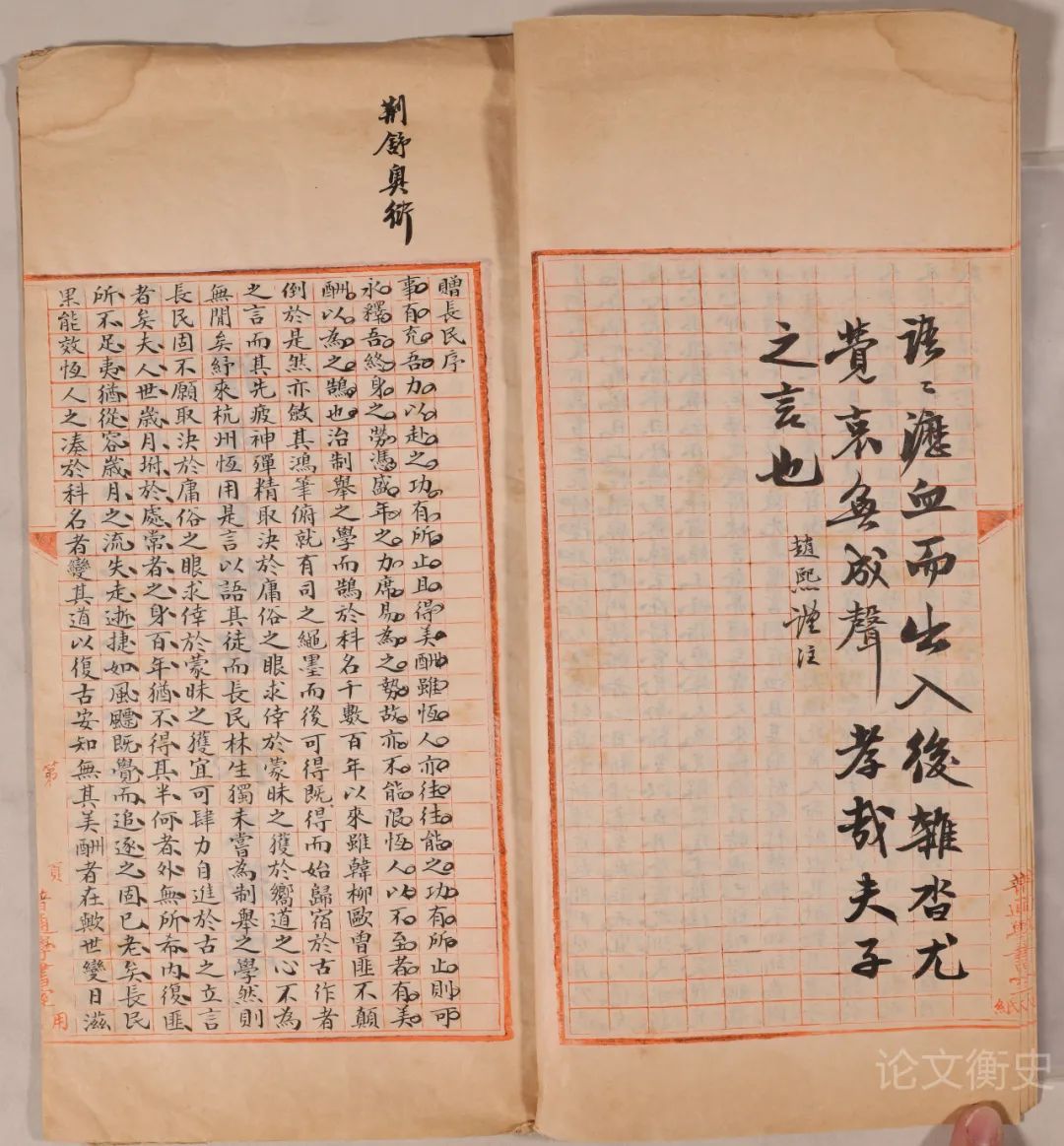

《韓柳文研究法》考原

林紓一生出版過三種文論著作:《韓柳文研究法》《春覺齋論文》與《文微》。三書的刊行年代,以《韓柳文研究法》最早,1914年由上海商務印書館出版;余外二書分別于1916、1925年面世。且與后二種采通論形式不同,《韓柳文研究法》可謂之作家專論。

追索三書的編撰緣起,《文微》最明確。編錄者、弟子朱羲胄自記,乃是其1919年(己未)在北京林紓所設的文學講習會上聽講所得[1]。而朱氏編述之《春覺齋著述記》,則推測《春覺齋論文》“或謂其曾授京師大學文科生者也”[2]。陳平原撰《古文傳授的現代命運——林紓與北京大學的離合悲歡》,又加入《韓柳文研究法》,稱:“按時間推算,這兩種林紓最重要的‘專著’,應該是其在京師大學堂及北京大學教書時的講義,或曰‘科研成果’。”[3]只是,這仍然是猜想,有待證實。

單說《韓柳文研究法》,在刊行本中,林紓本人對成書過程并無交代。卷首馬其昶一序,也只稱贊林紓“于《史》《漢》及唐宋大家文誦之數十年,說其義,玩其辭,醰醰乎其有味也”。撰寫此書,與“世之小夫有一得,輒秘以自矜”不同,“先生獨舉其平生辛苦以獲有者傾囷竭廩,唯恐其言之不盡”。故“后生得此,其知所津逮矣”[4]。馬氏與林紓曾為京師大學堂同事,又以傳續古文志同道合,亦未明言受益的“后生”中是否有大學堂學生,不免讓人失望。幸好在中貿圣佳征集的這批林紓相關文獻中,有兩頁題為《文學研究法》的殘稿,足以為此懸疑問題給出答案。

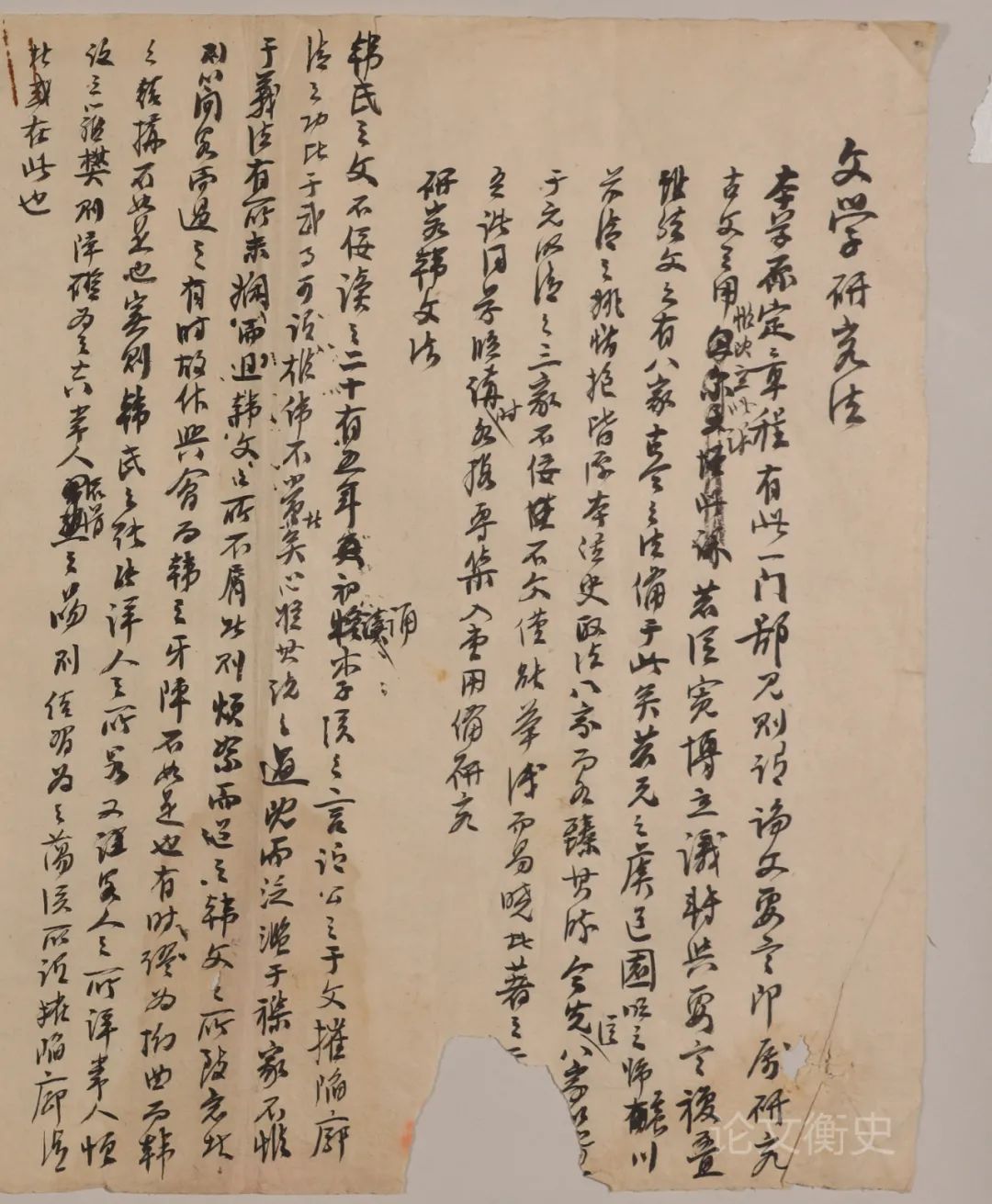

《文學研究法》殘稿

初見此稿,便覺眼熟。正文部分列出小標題“研究韓文法”,以下第一則“韓氏之文,不佞讀之二十有五年”,至所書最后一則“《諱辯》一首,已見之‘文章流別’”,經檢出自藏之《韓柳文研究法》對照,此九條果然一般無二。最為難得的是,手稿篇首尚多出一段低三格書寫的引言,先全錄如下(因原稿破損而有闕字),再做解說:

本學原定章程有此一門,鄙見則謂“論文要言”即屬研究古文之用。惟既立此課,若從寬博立議,轉與“要言”復疊。雖然,文之有八家,古今之法備于此矣。若元之虞道園,明之歸震川,前清之姚惜抱,皆源本經史,取法八家,而各臻其勝。今先從八家□□于元明清之三家。不佞不文,僅能舉淺而易曉者著之□□□吾諸同學臨講時,各攜專集入堂,用備研究。

林紓此處所言“本學”,毫無疑義為京師大學堂,因其所謂“原定章程”,即指1903年頒布的《奏定大學堂章程》。查該《章程》“各分科大學科目章”之第三節“文學科大學”內,下分九門,其中“中國文學門”的第一種“主課”,正是“文學研究法”,另有“古人論文要言”(又稱“歷代名家論文要言”),亦為“主課”之一[5]。由此可以明了,林紓此學期所講科目乃是“文學研究法”,《韓柳文研究法》正是他為此課程準備的講義。

不過,對照《章程》,林紓的授課內容顯然不符要求。《奏定大學堂章程》關于“中國文學研究法”科目,列出了多達四十一款的“研究文學之要義”,其總體精神,恰是林紓所不屑的“寬博立議”。因此,最合格的教材,實屬林傳甲所編、也是國人自著的第一本《中國文學史》。此作凡分十六篇,從“古文、籀文、小篆、八分、草書、隸書、北朝書、唐以后正書之變遷”起,至“駢文又分漢魏、六朝、唐、宋四體之別”止,各篇題目的出處即為“要義”前十六款[6]。應該承認,此科目的講授設計新舊雜陳,具有新學特色的如“東文文法”“泰西各國文法”“文學與地理之關系”“文學與世界考古之關系”“文學與外交之關系”“文學與學習新理新法制造新器之關系”[7],實在給予講授者極為廣闊的馳騁天地。只是對于林紓而言,這些多半是他不懂的學問。作為古文家的林紓于是只能以不變應萬變,照樣講他最有心得的古文作法,并勉強辯解為“文之有八家,古今之法備于此矣”。無奈此“文法”并非彼“文法”,其不適應新式教育,于此已見一斑。

這里不妨稍微梳理一下“中國文學門”的相關科目,以為林紓的講授定位。林紓認為與“文學研究法”內容重疊的“古人論文要言”,《章程》中有明確說法:“如《文心雕龍》之類,凡散見子史集部者,由教員搜集編為講義。”可見兩門課程在通論一隅雖有交集,但“古人論文要言”即為今日之“古代文論”,用意在知古,“文學研究法”歸本于“務當于有關今日實用之文學加意考求”,著眼于通今,二者的分野實頗清晰。而林紓開講的“韓柳文研究法”,從課程規制看,其實更接近另一門主課“周秦至今文章名家”。該課的講習法為:

文集浩如煙海,古來最著名者大約一百余家,有專集者覽其專集,無專集者取諸總集;為教員者就此名家百余人,每家標舉其文之專長及其人有關文章之事實,編成講義,為學生說之,則文章之流別利病已足了然。[8]

故而,林紓要求“同學臨講時,各攜專集入堂”,正是“文章名家”講法的最佳體現。實則,林紓在京師大學堂可能也開設過、或至少預備講授“周秦以來文章名家”的課程,現在還留下手稿。經《林紓集》編者確認,其內容與嗣后出版的《左孟莊騷精華錄》及《左傳擷華》重合[9]。二書采選文加評注的形式,如刪去原文,即與《韓柳文研究法》相類。另外,林紓此前已教授過“文章流別”一門主課,這在講到韓愈《諱辯》時,明言其“已見之‘文章流別’”,即可知曉。此科目在《章程》中稱為“歷代文章流別”,規定是:“日本有《中國文學史》,可仿其意自行編纂講授。”[10]據此,林傳甲編寫的《中國文學史》亦屬一書兩用。

《韓柳文研究法》印本封面

按照林紓最初的構想,這門“文學研究法”課程除了講授韓愈、柳宗元的作品,本來至少還應包括古文八大家中其他六家,以及虞集、歸有光與姚鼐之文。但現在所見《韓柳文研究法》,卻只有“韓文研究法”與“柳文研究法”兩部分;并且,手稿更不足兩頁。謂之“不足”,是因第二頁尚有不少馀幅,顯然是林紓至此擱筆,而非后面的文字丟失。其間的緣故也值得探究。

由此便需要了解林紓開設此課的時間。根據北京大學檔案,林紓先于光緒三十二年八月(1906年9月)擔任京師大學堂預科及師范館經學教習,至宣統二年正月(1910年2月)起,轉為分科大學經文科教習[11]。在預科及師范館時,身為經學教習的林紓,只能教授“人倫道德之課”[12]。直至分科大學成立,除了講授經學科大學(附理學)的課程外,林紓也開始在文學科大學任教。因此,由他主講的“文學研究法”一課必定開設于1910年2月之后。更大的可能性是,分科第一年,林紓應是如前擔任經學科目的講習,第二年才轉教文學課程。而京師大學堂學年的起訖,本以正月二十日為界[13]。如此,1911年2月講授“歷代文章流別”的林紓,9月剛剛開始“文學研究法”的傳習,便立刻遭遇辛亥革命爆發,“學堂散”[14],林紓本人也于11月9日舉家避居天津[15],此課自然夭折,于是只留下這不足兩頁的殘稿。以上雖為推測之辭,筆者卻自信實乃最合乎情理的還原。

辛亥后,1912年10月方全家返京的林紓[16],雖仍為北京大學教員,卻已失去了重上課堂、續講“韓柳文研究法”的機會,“中國文學門”的學生入校至少中斷了兩年[17],以及林紓1913年4月的被辭退[18],都是最重要的原因。因而,重拾舊稿、補綴成書時,原先的授課計劃已完全可以棄之不顧。八家既是只存唐、不論宋,元明清三家當然更不必顧及。并且,《韓柳文研究法》1914年出版之際,林紓與北京大學已沒有干系,這段在前清的京師大學堂“文學研究法”課程中短暫充作講義的前史,以其未得究竟,亦無必要提起。于是,林紓當年寫下的引言不再沿用,一段學科史掌故就此埋沒——直到此次手稿的重現。

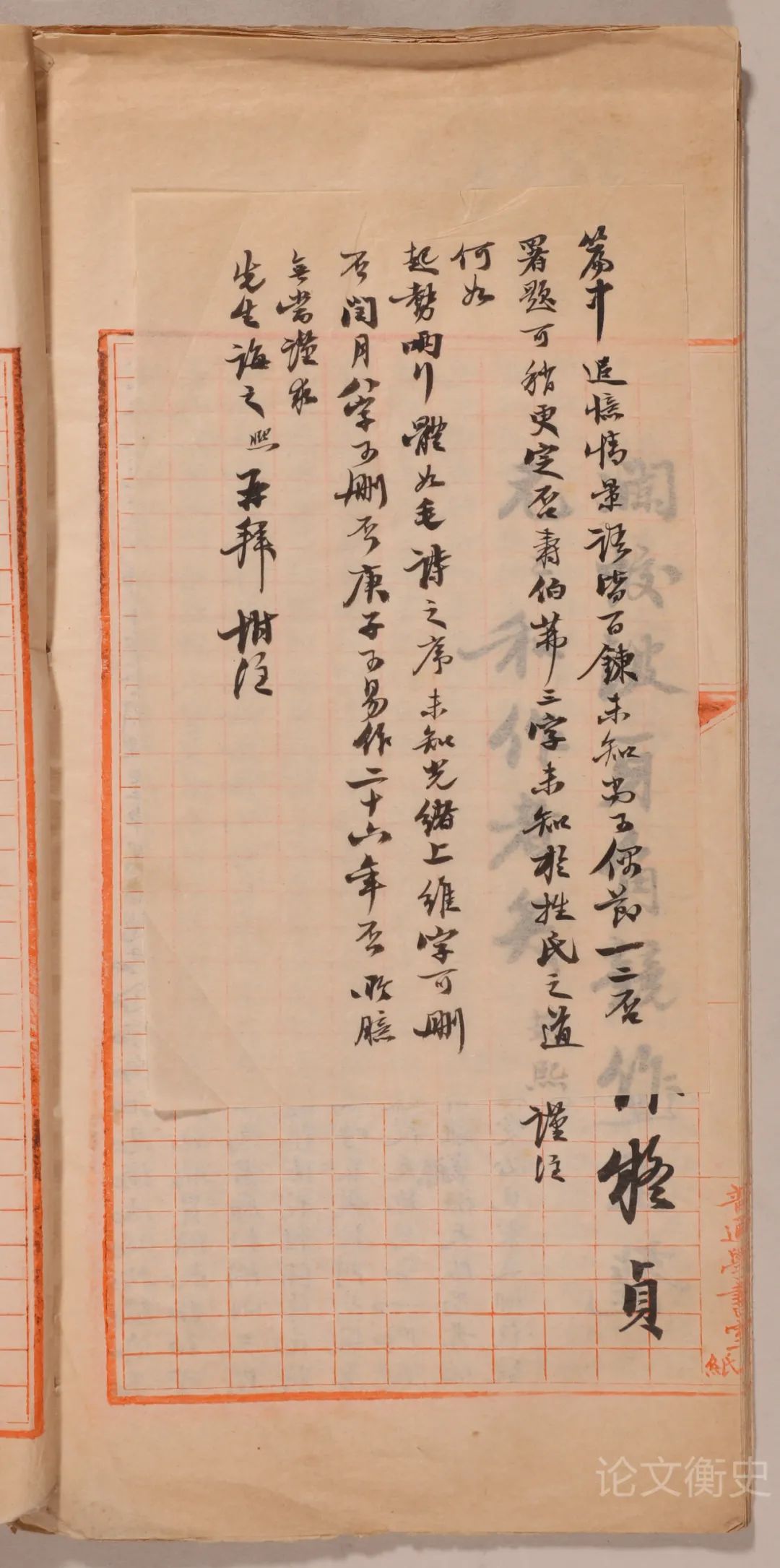

《林紓家書》補闕

這批手稿的一大亮點是,其中保存了十七封家書與遺訓,如前所言,接收主體為林紓第四子林琮。數年前,筆者曾整理過林紓訓子書,編為《林紓家書》,由商務印書館2016年5月初版印行。其中數量最多的是給三子林璐的信,至于林紓極為看重的林琮,不過收入父親寫給他的兩通書函及另外二十五紙訓示。因此,目前新見的十七封家書,于此有極大補充。

需要先行說明的是,由于這部分書信中只有一封標記了明確日期,即“癸亥三月七日”的短札,其他則或缺年份,或僅存某日,甚至一無所有,因而要確認各信的寫作時日殊非易事。并且,這些家書所言都是家務,基本不涉及時事,也很難建立時間坐標。筆者只得綜合采用外部事實考證、內部情理關聯以至所取信紙的排比等方法,才將這些書信大致理清眉目。

最容易考知的是1921年的四封家書,收信人除了林琮,至少還有三子林璐。此四信乃是因林紓南游而寫。當年林紓七十歲,與同鄉友人高鳳謙(字夢旦)、鄭孝檉(字稚辛,一作稚星,鄭孝胥弟)及李宣龔(字拔可)相約,同游雁蕩山,這可以說是他提前送給自己的生日禮物。不過,關于此次南行,目前可見的記述有限,主要是《畏廬三集》收入的《記雁宕三絕》,以及見于《畏廬詩存》的二十多首詩。根據家書,輔以詩文,可以排列出林紓此行的詳細日程,足補各家年譜之缺:

1921年5月24日(四月十七日)早七點火車抵滬,次女林璿及夫君陳宏聲(字蘅心[19],亦作衡心,福建閩侯人)接站,入住其家。在滬期間,訪鄭孝胥,游半淞園。

5月29日(四月廿二日)赴杭州,與陳建(字挺生,福建閩侯人)[20]、高鳳謙同行。在杭期間,游韜光庵、三潭印月、竹素園等處名勝。

6月2日(四月廿六日)自杭州歸滬。

6月4日(四月廿八日),與高鳳謙、鄭孝檉、李宣龔乘輪船赴溫州,“游雁宕四日,路行往反五日,共九日”[21]。6月8日(五月初三)入山,游靈峰之羅漢洞(今稱“觀音洞”),宿焉。次日由蔣冶(字季哲,浙江樂清人)導覽,游靈巖,宿蔣氏奉母所筑之屏霞廬(在靈巖寺附近)[22]。后日游大龍湫,仍宿屏霞廬。歸途在澤國鎮遇雨。

6月17日(五月十二日)離滬,次日到京。

此次南游留下的《記雁宕三絕》固然是林紓精心結撰的古文名篇,然而,更能見出其心事、因而價值更高的,實乃1921年5月25日林紓寫給五個兒子的家書。盡管寫信當年,出生于1915年的林琯剛剛七歲,本來是識字有限,林紓卻照樣鄭重其事把五個兒子的名字逐一列出,故可知此次“字諭”的非同一般。

此信前半還是告知到滬情形以及叮囑家事,后半所述才是最吃緊的部分。南下途中在滄州遭遇難民,對于林紓是很沉痛的記憶。公開發表的文字有七律一首,表達了林紓對災民的深切憐憫(“酸風卷出哭聲哀,菜色人人雜色灰”、“探囊恨少金千鋌”),以及對北方軍閥冷漠無情的強烈憤慨(“河朔雄藩方縱博,那能引作切身災”);中間雖然也有一句自責,“白頭頗悔看山來”[23],但限于格律,一閃而過,不易明了其意。家書卻于此處用足了功夫,并且,不只是自省,更有意借機教育諸兒:

余車過滄州,難民七百馀各攜筐,號聲動地。余出鈔票十元,托巡警分放,撥定每人得二枚,可哀極矣!汝兄弟飽食暖衣,皆皇天所賜,宜自盡為人之道,以答天恩。蓋以汝等比之流民,有同霄壤。凡人貴知足,余見此慘狀,覺一衣一食,皆屬過分。即此次費錢游山,亦大不安分人所為。后此亦努力為善,以自蓋其過。汝兄弟年少,不知物力艱難,人民哀痛,余不能不隨事告誡。凡人能曉一分世事,即得一分受用。璐、琮二子尤當知之。

從要求兒輩的感戴天恩,好自為人,到后悔自己的不安分,浪費錢財游雁宕,因而發愿努力為善,以補其過,所責備者已專在自家人。而隨時隨事施以告誡,正是林紓訓子書的特點。于是,一封告知行蹤的書信,最終轉變成修德教言,無怪林紓要指令兒子們“讀后存之”[24]。

在林紓的七個兒子中,最讓他費心且傷心的實為三子林璐,從《林紓家書》中所收《訓林璐書》已分明可見。只是,盡管恨鐵不成鋼,那時的林紓還是苦口婆心,勸勉不止,自陳“教子之心甚熱如火。汝累累不聽吾言,而吾心亦未嘗一刻灰冷。可見父母愛子,匪所不至”[25]。但是,這份溺愛與乞憐[26]并沒有換來林璐的幡然悔悟。在新見家書里,1922年以后言及林璐,林紓的口氣已明顯由失望轉為絕望。最嚴重的說法是:“其最無恥并無天良者,無過汝五兄璐。其人不孝不義,背叛父母,鄙棄妻子,終日非嫖賭不為正事。”[27]可見,施之于林璐的家教完全失敗,讓林紓極為痛心。

幸好還有孺子可教的四子,林紓于是將所有的希望都寄托在林琮身上[28]。這包括兩方面的托付,一是家庭的維系,一是古文的延續。

就家庭而言,林琮1904年出生時,林紓已五十三歲,此后又生育了璈、珣、琯三子,及瑚、瑩、珠三女。1924年林紓去世,其時最小的五女林珠不過六歲。以此,林紓自知年老,不及親見諸子女長大成人,故對林琮寄予厚望。家書中已有明確囑托:

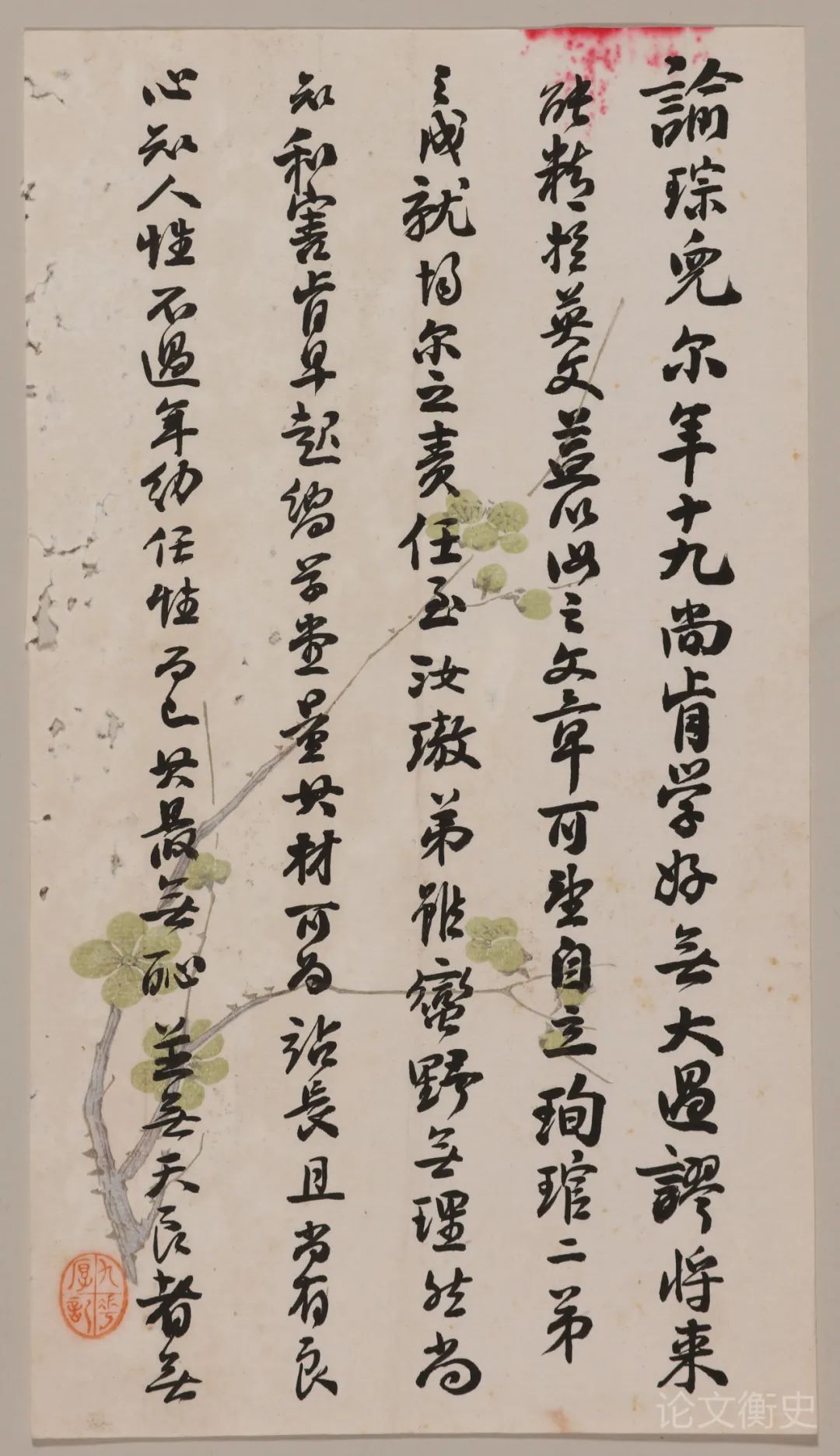

爾年十九,尚肯學好,無大過謬。將來能精于英文,益以汝之文章,可望自立。珣、琯二弟之成就,均爾之責任。至汝璈弟雖蠻野無理,然尚知利害,肯早起向學堂,量其材可為站長。且尚有良心,知人性,不過年幼任性而已。[29]

林紓諭林琮手書

此言既念及林琮本人將來的自立,尤關切三個弟弟的成長、培養。

雖然看好林琮的古文前途,不過,林紓還是明白,古文的時代已經過去,靠寫古文已無法謀生。所以,他為林琮安排的是入讀北京鹽務學校。這所“以造就鹽務專門人才為宗旨”的全新實業學堂,1920年剛剛創辦。林琮的在校身份是別科額外生。根據《鹽務學校章程》可知,開辦第一年,除本科外,尚有鹽務署推薦的別科學員,學制為三年。該校所有課程分“中文學科”與“英文學科”兩類,其中英文課程遠多于中文課程,并且,單是“英文”一門課,其學時已超過或至少相當于“中文學科”各門課程的總合[30]。于此方能理解,林紓諭示林琮之所以把“精于英文”放在首位,原與鹽務學校特殊的教學設置有關。

而揭示林琮這段學歷的文件,乃是保留在手稿中的一封“此致林紓先生”的鹽務學校公函,時間為1923年6月7日:“徑啟者:查本校別科額外生林琮屢次托詞回家,在外寄宿,并無家長來函證明,究竟是否回家,頗滋疑點。應請貴家長隨時嚴察,以防流弊。嗣后若無家長來函證明,請假一節礙難許可。相應布達,諸希查照為荷。”應該說,從“額外生”的資格,可知林琮并不在鹽務署推薦的二十名學員之列,而是林紓動用關系才得以入學。

能夠想見,林琮違反校規,不珍惜來之不易的學習機會,特別是因此招致校方警示家長,確讓林紓痛心不已,“汗出如濯”。他不僅立刻“和淚書”一短札,要求林琮“以后切戒勿出”;猶以為不足,再用不同尋常的兩頁粉紅信紙,寫就一封“老父泣告琮兒”的信札,痛責以“家有一敗子(按:指林璐),足以致老人之死矣;再生兩敗子,老人如何能久于世”[31]。而在得到兒子的悔過書后,林紓又趁機再加訓諭,重點在以“收放心”為教:

天下罪過,得一悔則立時可以懺悔,所患不能堅持到底耳。天下修身之學,須從收放心始。心一松放,萬事不可收拾。收放心之道無他,只有“戒慎恐懼”四個字。所懼維何?以父老弟妹多。此身茍無把握,一隨波逐流,則敗象立伏。學業不進,聲名全裂,后此如何立足?[32]

不難看出,勸說林琮努力學業,愛惜名譽,在林紓那里,根本還是出于“父老弟妹多”的憂懼。而他也果然沒有看錯,林琮確實是個善良、有責任心的好子弟,所以,他完整保藏了鹽務學校的知會書、老父的三通訓函,甚至包括了父親手書“送鹽務學校學生林琮開折”的信封,顯示出領受教訓、痛改前非的積極態度。

林紓手書“送鹽務學校學生林琮開折”的信封

實際上,一方面期盼林琮早日自立,另一方面,林紓也在拼命設法為子女們多積留些財產。尤其是在林璐“因打球而結識一班無賴,引誘入勾欄中,致吾將血汗之錢敗去一萬”[33]之后,林紓的憂懼更是與日俱增。清算家底,念及“今所馀不及一萬二千,汝兄弟及妹尚有七人”,雖已年過七旬,林紓仍要打起精神,告諭林琮:

余已另有區畫。今每月畫出五日作畫,或十幅八幅不等,留為爾母及爾兄弟度日之用。予一偏保養身體,為爾母子之恃。汝見字當立定志氣,力學英文,修身,寡言,衛生,孝親,其余擇交為要。[34]

盡管視古文為命脈,然而現實中,來錢最快、或者說銷路最好的還是林紓的畫幅。從現存資料可知,這一拼其殘年、作畫賺錢的“區畫”,一直實行到林紓臨終。一紙“甲子正月起,每月廿六至三十日,每日作畫一幅收藏;若遇小建,則自廿五日起”的計劃書,讓我們明白,從1922年起,至生命中最后一年——1924年(甲子),林紓始終在竭盡全力,為子女日后的生計勞作。因此,看到女弟子王芝青憶及林紓“直到病榻上難以握管還在紙上摸索,他死后還欠了許多畫債”[35]時,的確令人不勝唏噓。

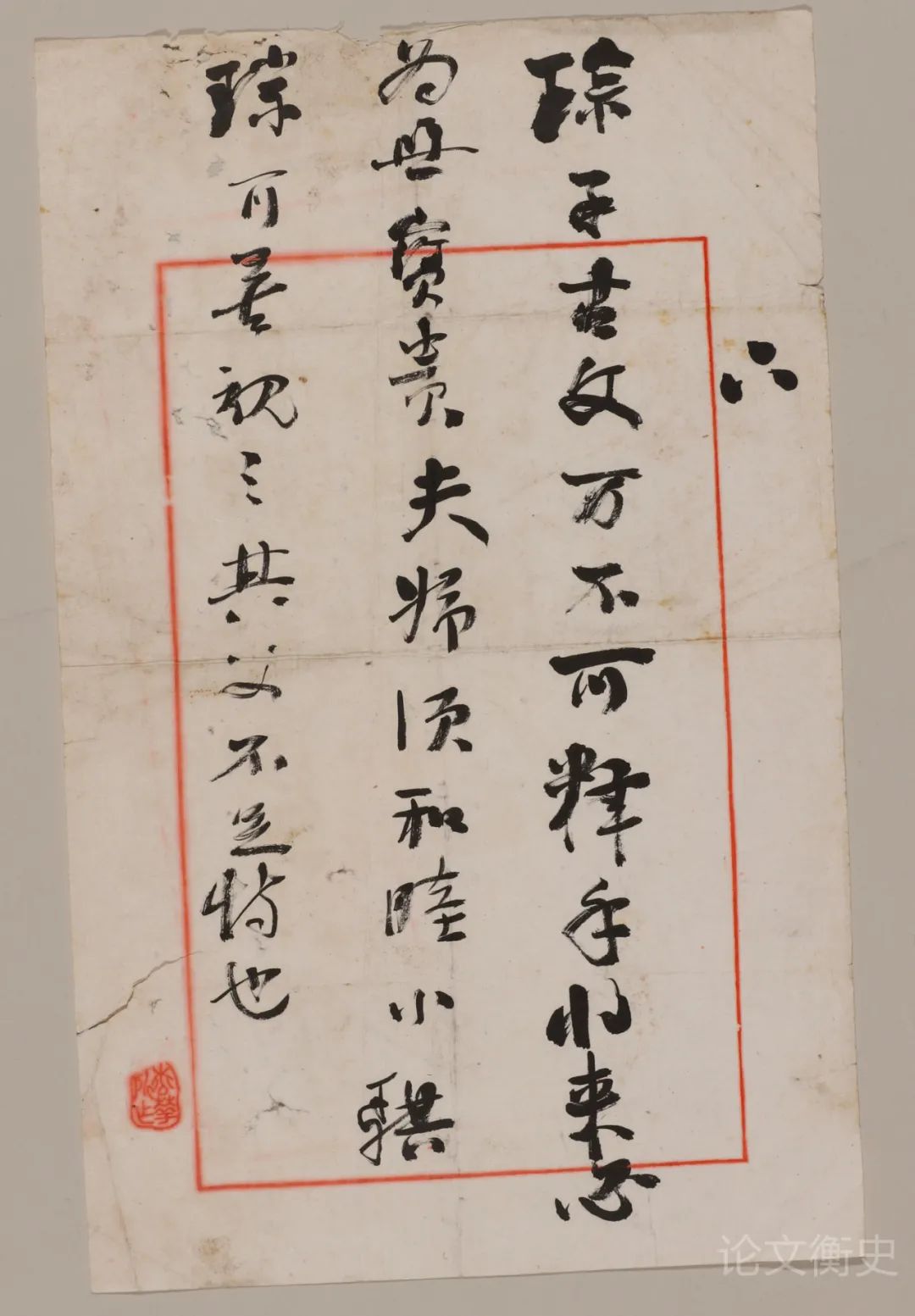

至于家庭中古文的延續,林紓同樣將希望寄托在林琮身上。古文所代表的傳統文化,實為林紓安身立命的所在。眼見新文化運動在全社會迅速推展,勢不可擋,林紓自知已無力回天。但在他尚能把控的家庭一隅,林紓還是渴望擁有衣缽傳人,以保存古文之一脈。因而,對林琮古文寫作能力的著意培養,從命題作文、細加修改,到一律夸贊的評語和每篇必有賞銀,林紓可謂費盡心思[36]。遺囑中也指示:“一切書籍歸琮子。”更專有一條囑咐林琮:“琮子古文,萬不可釋手,將來必為世寶貴。”凡此,均已載于《貞文先生年譜》,并錄入了《林紓家書》[37]。而林紓對林琮繼承家學的期待之殷,在此也得到了最充分的展露。

出乎意外并令人興奮的是,在新出手稿中,1924年9月5日專門寫給林琮的這張遺訓竟然也現身了。原文尚多出數句,全錄如下:

琮子古文萬不可釋手,將來必為世寶貴。夫婦須和睦。小騏琮可善視之,其父不足恃也。

林紓寫給林琮的遺訓

所吩咐者原為三事,即傳衍古文、夫妻相處有道與善待林璐之子。應該是由于后二事太過私密,記入年譜時,才故意刪略不提。林琮的婚禮是在父親去世之年春二月舉辦的[38],據其后人說,本有沖喜之意,可林紓還是走了。鑒于林璐對妻妾的寵辱無常,林紓斥之為“無情無義可為寒心”[39],故特意叮囑新婚的林琮夫婦務必和睦相待。而“小騏”乃是林璐長子林大誠的乳名[40]。林紓料定頑劣的林璐不會在意子女,于是預先托付林琮照顧,這也是為父的一片苦心。

好在被寄予如此厚望的林琮確實沒有讓老父失望。盡管因為不幸染上了當年的不治之癥肺結核,林琮1932年即過早病故,而在文稿中發現的一份履歷,卻讓我們對他短促的生平經歷有了大致的了解:

林際春,原名琮,現年二十八歲。福建閩侯人。曾在北平鹽務專門學校別科肄業。歷充前財政部庫藏司辦事,前交通部電政司辦事,北平電話局用戶課課員,天津電話局文牘員,張家口禁煙局總務股主任,天津《民聲日報》編輯部長,天津《商報》副刊主編。須至履歷者。

林琮表字季椿,“際春”之名即由此而來。如以1904年出生計算,這份履歷已然記錄了林琮的全部人生。它讓我們知道,雖然鹽務學校畢業后,林琮輾轉在財政、交通等多部門任職,可終竟還是進入了報社,父親傳授的文章技能還是派上了用場。林紓若地下有知,應該也會欣慰的吧。

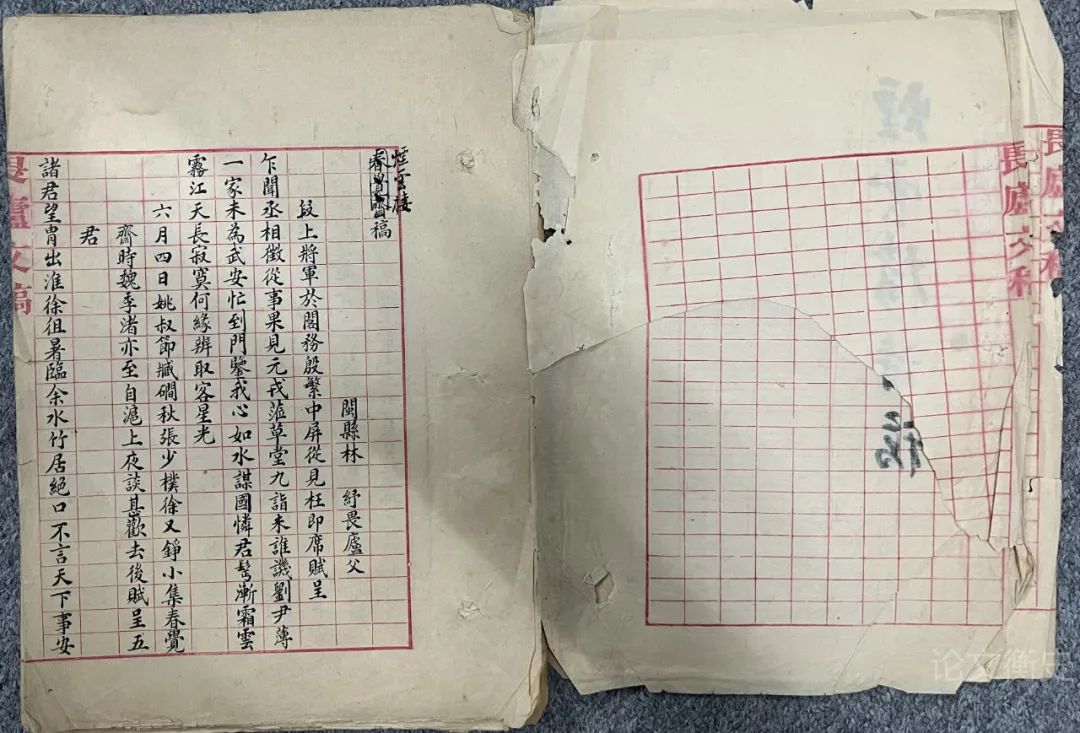

《畏廬文集》的評點

在林紓所有的創作中,他本人最推重的是古文,曾放言說:“六百年中,震川(按:即歸有光)外無一人敢當我者;持吾詩相較,特狗吠驢鳴。”[41]倒不是林紓自認其詩太過糟糕,而是更自信其文章的必可傳世。他生前出版過三本文選,即《畏廬文集》《畏廬續集》與《畏廬三集》,分別于1910、1916、1924年印行。而謂之“文選”,乃是因為其中的文章顯然經過挑選,而非全錄。

林紓的三本文集卷首都冠以友人所撰序,作者分別是張僖、姚永概與高鳳謙,對于林文,自然一律給予好評。不過也可以發現,林紓對自家文章的信心,其實也是逐漸建立起來的。張僖1895年任興化知府時,曾請林紓來分校試卷,一時過從甚密。其記林紓曾將有關“光緒甲申之變”(即1884年的馬江之變)的百馀首詩作盡焚去,“獨其所為文頗秘惜”。盡管如此,林紓還是“時時以為不足藏,摧落如秋葉”。“時文稿已有數十篇”,林紓“日汲汲焉索其疵謬,時時若就焚者”。這讓張僖非常擔心,于是“奪付吏人,令莊書成帙”,并主動寫了一篇序送給林紓。但他仍然無法完全放心,因其“雖宦閩中,多領外郡,弗能督責畏廬秘惜其稿。今雖為之敘,不審后此能否刊以問世”。如此左思右想,最終只得寄望于林紓的顧念友情:“畏廬果念朋友之請者,當出其忠孝血誠之文字以感動后進,不宜重閉,使此寶光不泄于人間也。”[42]這雖然是作文章,卻也應該離事實不遠,即相較于詩,林紓更珍視其文。也正因此,他對于文章才這般精益求精、反復推敲,非自己滿意不入集。以此,新出林紓文稿中的一冊古文清抄本就值得格外重視。

這冊文鈔書寫在“普通學書室用紙”上,不算封面封底,內文總共十四頁,收文十二篇,依次為:《黜驕》《先妣事略》《贈長民序》《贈趙仲宣員外序》《贈陳生序》《送嚴伯玉之巴黎序》《記水樂洞》《記云棲》《記九溪十八澗》《先母陳太宜人玉環銘》《鈞壙銘》與《祭宗室壽伯茀太史文》。凡此,都應當是林紓自己甄選出的代表作。不難查知,諸篇全部出自《畏廬文集》。最顯眼的是,此抄本每篇都有蜀中名士趙熙(字堯生)的評點。評點分眉批與總批兩種,其中眉批只見于七文,總批則多半有“趙熙謹注”、“趙熙”、“熙”或“熙注”一類的落款。

關于評點的時間,批語既未有記,從中也看不出端倪,但其下限可確定為宣統二年(1910)四月《畏廬文集》出版前,否則,林紓當送上印本而不是抄本請教。再查《趙熙年譜》,知其光緒二十九年(1903)五月到京,出任國史館協修,次年升纂修;光緒三十二年(1906)正月至三十四年(1908)丁父憂,多半居鄉守制;宣統元年(1909)五月入京,六月轉官御史,始與陳衍等同光體詩人交游;辛亥革命爆發后離京[43]。而陳衍與林紓本為福建同鄉,早已相識,又同于壬午科(1882)中舉[44],二人在京亦多往來。據此,應是由陳衍牽引,林紓與趙熙才有了交誼,進而“奇文共欣賞,疑義相與析”。考慮到陳衍詩集中第一次出現趙熙的名字是在1909年的重陽節[45],則趙評林文的時段大致可斷為1909年10月至1910年4月間。

推想當時情景,趙熙與林紓尚結識未久,彼此多少還有些客氣。因此,篇末總批一概以褒獎為主意。如評《贈長民序》(《畏廬文集》題為《贈林長民序》):“深警語,繼郇卿之《勸學》。”乃以荀子的《勸學篇》相擬。評《贈陳生序》:“寓雷霆于雨露,莊生所謂‘以刑為體’也。方之《戴記》,師道誠尊嚴矣。”又以《莊子》之言與《小戴禮記》(即《禮記》)的《學記》篇,概括其內孕威嚴的文風。評《記九溪十八澗》,許以“雋似河東,自成濃郁”,是雖僅見林紓寫杭州景致之三文,已窺破其有意效法柳宗元“永州八記”筆法之深心。

林紓古文善于抒情,幾乎已成定論,三位文集序作者于此都有言及。張僖謂之“忠孝血誠”,姚永概贊其“性情之真”足以取信千百世之人,而尤以摯友高鳳謙言其“敘悲之作,音吐凄梗,令人不忍卒讀,蓋以血性為文章,不關學問也”[46]最切實。趙熙也不例外,對林紓的祭悼文字多有稱贊。如評《先妣事略》,眉批既云:“深哀至慟,乃至前無古人。”總評又曰:“語語瀝血而出,入后雜沓,尤覺哀無成聲。孝哉!夫子之言也。”評林紓為早殤的第二子林鈞所寫《鈞壙銘》,亦稱其“蒼芒萬感,使人生無涯之戚”。凡此,應當都搔到了林紓癢處,引發其知音感。

趙熙手批林紓文稿

不過,還是可以看出,有些批注彼此錯落,并不一致。如《贈陳生序》,在“其深許之者,獨一林杭州,其次高嘯桐,其次陳生杰士”上,趙熙有批注:“林、高稱謂可酌歸一致否?”乃是因林文稱呼曾任杭州知府的林啟以其官職,稱呼高鳳岐又改用“嘯桐”之表字,未免不統一,在趙熙看來是瑕疵。不過,這還是孤例。更值得討論的是《祭宗室壽伯茀太史文》。

壽富,字伯茀,為清宗室中具維新思想者。1897年創知恥學會,梁啟超為作敘[47]。1900年,八國聯軍入京,壽富拒降自殺。其人與林紓交好,《畏廬文集》中另收《贈光祿寺卿翰林院庶吉士宗室壽富公行狀》,以供“宣付史館”、“編入忠義之傳”[48]采用。與行狀之出于公義不同,《祭宗室壽伯茀太史文》更多從“后死友”角度,抒寫二人間的友情,亦為林氏用心用力之作。趙熙批注林文,以此篇最詳,眉批、總批一應俱全。文敘1895年甲午敗后,高鳳岐與林紓聯名上書清廷,“首請罪己,屯兵儲糧,先求內治,再圖外攘”,接下來寫壽富參與署名并遞呈一段:

書成視君,君自毀稿。署名吾后,呼車上道。臺門靜深,壞堂生草。老隸垢面,獰怪如獠。南風起塵,黃蔽穹昊。鞠躬候門,吹??盈抱。

其間多有想象,并非寫實。然經此一番渲染,奏請不報的結局已可預料。趙熙于此數語上批曰:“不才歷古者鮮,質諸所見,則自來哀祭之言,蓋無此萬怪皇惑者。”與總評“萬言未抒其積愫,遂至龍瀾蛟波,牙角競作,疑貞元、元和作者矣”合觀,趙熙對林紓文字的怪奇處顯然欣賞有加,可算作對其古文的另類發現。而無論“萬怪皇惑”,還是“龍瀾蛟波,牙角競作”,均語出蘇洵論韓愈文之“如長江大河,渾浩流轉,魚黿蛟龍,萬怪惶惑”[49],意在指出林紓學韓得法傳神。更重要的是,林文之“怪”并非徒然以文字取異,而是深植于性情。承接林氏祭文結語之“萬痞積胸,百哭敗嗓。至哀莫罄,伏惟尚饗”,趙熙以“萬言未抒其積愫”為造成林紓文風奇崛的底蘊,實為正解。其為林氏《先母陳太宜人玉環銘》所作總批——“沉重處自關性厚,筆達其隱,遂覺奇語嶄然,君子見為確實而已矣”,正可移入此處作注。

盡管對《祭宗室壽伯茀太史文》力加贊譽,不過,最后附粘的一紙“附注”,還是讓我們清楚地看到了趙熙為人方正的一面,不禁肅然起敬。附注所擬修改意見凡分三條,錄如下:

篇中追憶情景語皆百煉,未知尚可偶節一二否?

署題可稍更定否?“壽伯茀”三字未知于姓氏之道何如?

起勢兩行,體如《毛詩》之序,未知“光緒”上“維”字可刪否?閏月“八”字可刪否?“庚子”可易作“二十六年”否?

趙熙手書的林紓文集抄本“附注”

所有擬議都出于商量的語氣,可意思很明確。如第一條,雖稱說追憶部分語言精練,實則仍嫌其繁復,故建議再作刪節。可刪之處,應在那些未施圈點的片斷,特別是“四月昆明,蒲芽被水;穹橋虹偃,矗天百齒”一類寫景抒情、筆墨搖曳的語句。而文章題目顯然也以為不妥,以壽富之字而不是本名入祭文標題,且與官職聯綴,顯得不般配。最后一條,林紓原文開頭作:“維光緒庚子閏八月某日,吾友伯茀先生暨其弟仲茀殉節京師。”而單是首句,趙熙即連發三問,認為發語詞“維”可刪,閏月于一年中只一次,故“八”字亦多馀,干支紀年的“庚子”與“光緒”所代表的年號紀年法不一致,改為“二十六”年方合適。如依照趙熙的提議修訂,此句即為“光緒二十六年閏月某日”,的確比林紓原作更精當。應當是感覺到最后一文的批評分量不輕,或不免交淺言深,趙熙最后又補上了“所臆無當,謹求先生誨之”的自責,以緩和語氣。

剩下的問題是,林紓有沒有采納趙熙的建議。而只要比對抄稿與印本,即可了然,后出的印本無一更動。未改的原因,當然有可能是書稿早經提交書局,版已制好,不便再做增刪,但也不排除林紓對自家文章的珍愛與自信。從林紓一面設想,《贈陳生序》稱謂不求一律,稱官銜所以表敬重,稱別字所以見親近;推之于《祭宗室壽伯茀太史文》亦然,文中既謂為“吾友”,標題書字不書名便也無妨。至于“閏月”的寫法固然精煉,但后世非借助工具書,無法立刻知曉其時間段。當然,上述都是以情理猜度,目前尚未見到林、趙雙方關于此稿的討論,而《畏廬文集》照原樣印行,經久不衰,則已成為事實。

猶可一提的是,同在1910年,在趙熙與梁啟超之間也發生過類似的情節。梁氏專有一首長詩紀其事,詩題已說得很明白:“庚戌秋冬間,因若海(按:即潘博,字若海,與梁啟超同為康有為弟子)納交于趙堯生侍御,從問詩古文辭,書訊往復,所以進之者良厚。顧羈海外,迄未識面,輒為長謠,以寄遐憶。”[50]此詩與事均被陳衍采入《石遺室詩話》,陳氏一方面推賞趙熙:“堯生問學道義,相知者無不愛敬。”一方面稱美梁啟超:“而任公推挹之意,實逾尋常,非虛心求益之誠,何以言之不足又長言之,長言不足又詠嘆之如此?”并將梁氏列為其“測交海內數十年,能虛其心者”的四五人之一。而梁啟超也曾“裒其生平所為詩數百首”送交陳衍,“使縱尋斧”;陳衍亦“遂居之不疑,字斟而句酌之”[51]。似此,均成就了一段佳話。反觀趙熙與林紓的這番文字因緣幾乎埋沒,不得不歸因于林紓對其文章的極端自負了。

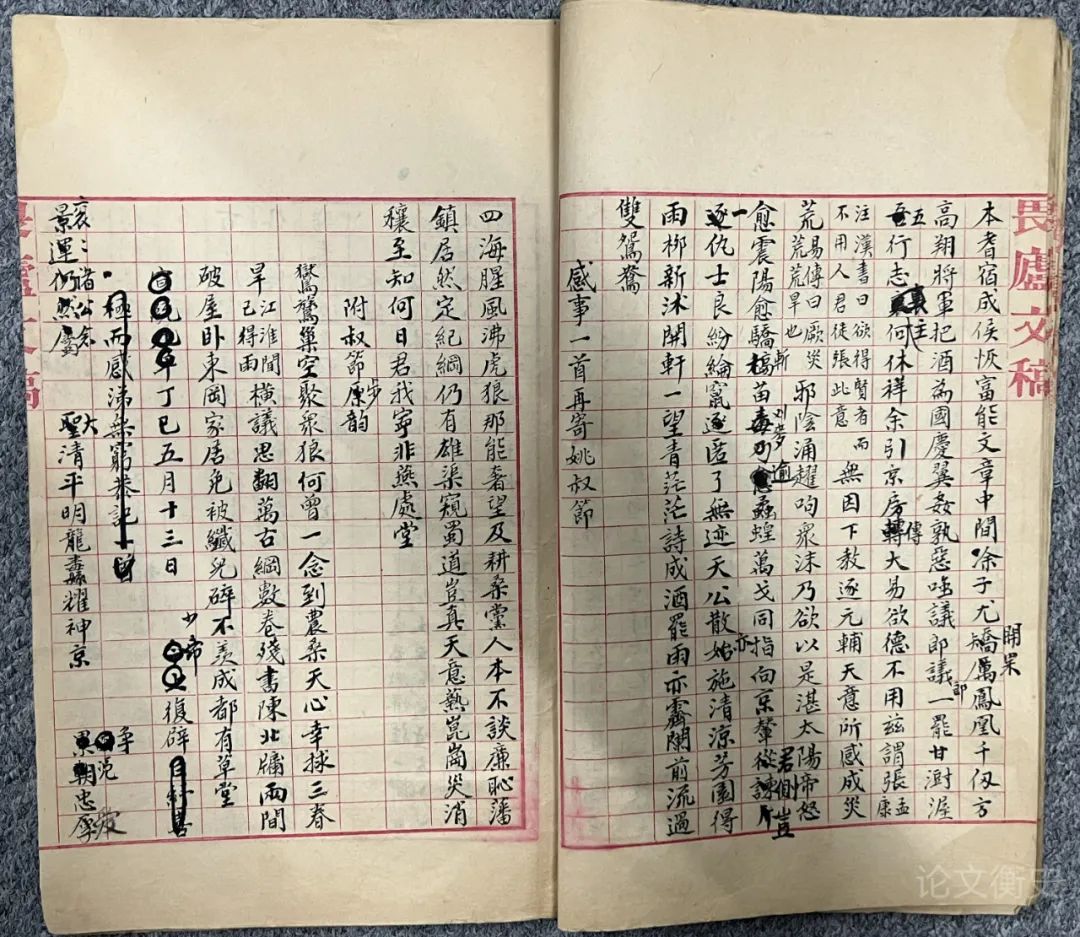

《畏廬詩存》的刪改

林紓生前僅出版過兩部詩集,即1898年刊印的《閩中新樂府》與1923年行世的《畏廬詩存》。未收入二集的詩作尚多,已經一火焚之的一百多首記中法戰事詩外,單是《林紓集》第二冊中編入的《畏廬詩輯佚》《冷紅齋詞剩》《諷喻新樂府》《勸世白話新樂府》等,數量已遠遠超過已印行者。若就所占篇幅而言,兩集詩作只居全部的四分之一[52]。可見,相比撰文的臨之以敬,林紓吟詩的態度相當放松。而且,輯佚詩作中,題畫詩比重綦高,起碼不少于一半。這類詩入集最少[53],也可見繪事之于林紓,確實更多作為生計而非藝術來操作——當然,在構圖題詩時,林紓仍有其審美追求。

從寫作目的而言,現存的兩種詩集有很大差別。《閩中新樂府》當年系為啟蒙兒童而作[54],《畏廬詩存》則專一表露自家心事。并且,在后書《自序》中,林紓已明白交代,自1901年“客京師,不為詩近三十年”,故今存詩大抵為辛亥后所作[55]。據此,如要了解清遺民林紓在民國時期的所思所感,《詩存》的重要性顯而易見。而新見林紓文稿中的一冊詩集清抄本,因此格外引人注目。

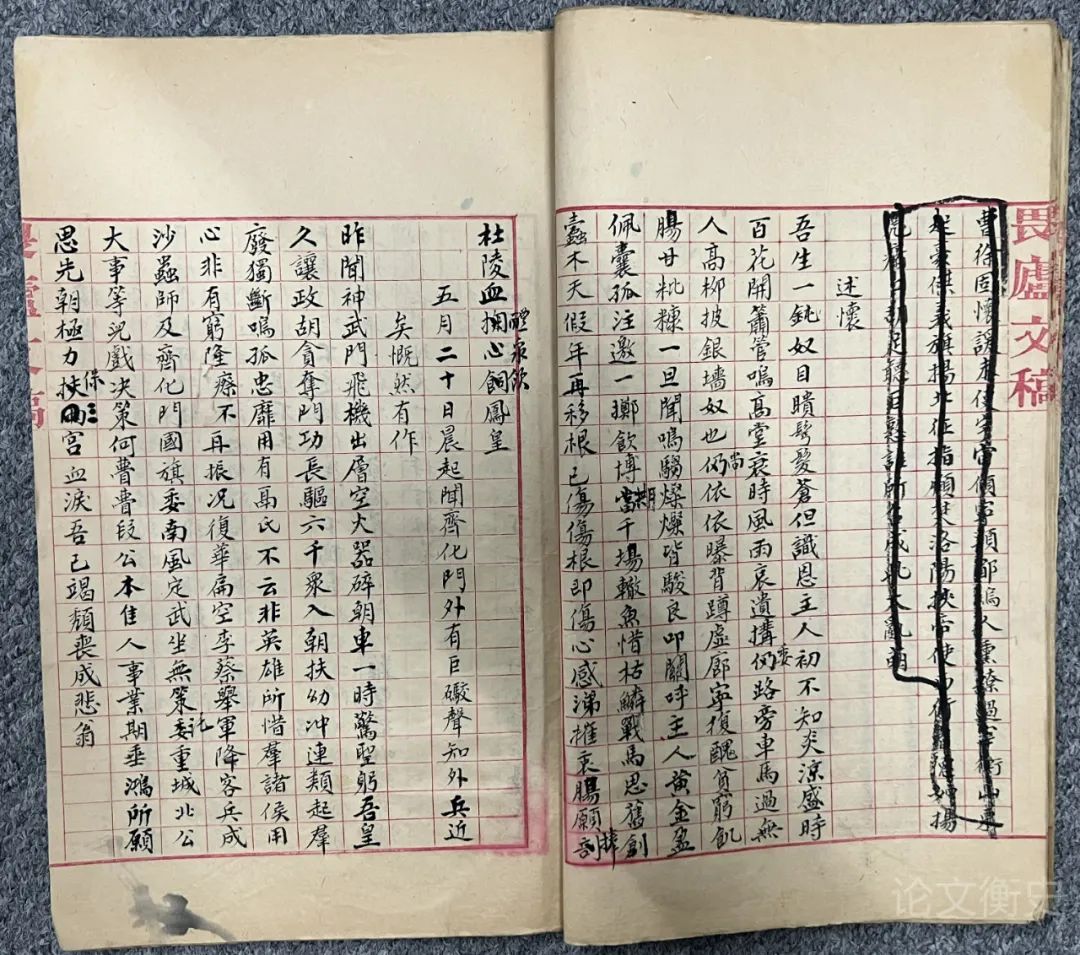

此稿連帶封面,一共二十六頁,抄寫在印有“畏廬文稿”的專用稿紙上,署名作“閩縣林紓畏廬父”。第一頁大字題“春覺齋稿”,小字書“卷二”,推想卷一大概收錄了更早的詩作。第二頁再題“煙云樓詩稿”,參看第三頁起首處書名,原作“春覺齋稿”,后圈去“春覺齋”,改為“煙云樓稿”,可知林紓對此詩稿的命名,實傾向于“煙云樓”,因改動處以及前面的兩頁,筆跡均出于林氏本人。而“煙云樓”的出典正在此冊中,1917年年初,林紓作有《少帝頒御書“煙云供養”春條紀恩一首》,其中感激涕零于溥儀的賜書,所謂“從來天語不輕錫,自問布衣無此榮”[56]。嗣后,遂改樓名為“煙云”,以示恩寵。其《御書記》一文更于篇末表白:“嗚呼!布衣之榮,至此云極。一日不死,一日不忘大清。死必表于道曰:‘清處士林紓墓。’示臣之死生,固與吾清相終始也。”[57]故而,以“煙云”名詩稿,正所以彰顯其清遺民心志。

這冊《煙云樓詩稿》起于《段上將軍于閣務殷繁中屏從見枉,即席賦呈》,止于《新秋驟冷齋居遣興》,包括劃去的一題,總共存詩62題。對照《畏廬詩存》,次序全同,惟其間完全刪去26題,又有兩題只是部分收入了《詩存》。也就是說,《詩存》中見于此稿的詩作為36題(其中兩題未全錄),未入集的比例相當高,且其間有修改痕跡,即此可見其文獻價值。段祺瑞拜訪林紓,事在1916年6月[58],最后一詩則寫于1917年初秋,且留有大半面空白,可知這冊輯錄林氏一年多來詩作的抄本不只是《畏廬詩存》的底本,也應是1917年秋及時謄錄所得。

林紓《煙云樓詩稿》抄本首頁

現將刪落之詩列題如下:

*六月四日,姚叔節、臧磵秋、張少樸、徐又錚小集春覺齋,時魏季渚亦至自滬上,夜談甚歡,去后賦呈五君

*飲水行為駱夫人作

累月閉戶不出,頗有人語余以外事者,心緒麻起,不能自聊,援筆自抒其憤,言之無端,用代唐衢之哭

*懷人詩三首

*為臧磵秋作《校史圖》并題長句

*《平臺春柳圖》為詩社諸君斗詩而作,即題四詩于其上(四首之三、四)

*喜晤沈雁南即題其集集名詩癭

*寫《潛樓圖》寄劉幼云青島

*三冬

*醉司命日宋鐵梅招隱晚學齋

時事愴懷,信筆書此,不知涕之何從也(三首之二、三)

*哭高氏甥女女為余從子琇婦

*《漢江秋望圖》為徐又錚寫并題四詩

*史局

四月十五日車過西苑門有感

丁巳五月一日,宋銕某將軍招同成澹堪多祿、齊迪生忠甲、徐敬宜鼐霖、涂子厚鳳書集公園水榭中,時旱久方得雨也

瞥眼

衣冠

(詠史)

五月二十日晨起,聞齊化門外有巨炮聲,知外兵近矣,慨然有作

征鄭蘇堪不至

*移家

書感

等是

詠史

聞軍事會議有黜去帝號及移宮二說,愴然有作

*亂后至校

新秋驟冷齋居遣興

其中,用括號標識的《詠史》為林紓已劃去者;此外,《懷人詩三首》與《寫〈潛樓圖〉寄劉幼云青島》上均書一“刪”字。不過,未進入《畏廬詩存》的詩不一定沒發表過,上述目錄中加*號者,即是根據《林紓集》第二冊中《畏廬詩輯佚》著錄的出處,知其曾刊于天津的《大公報》與北京的《公言報》。此類詩數量已達14題,并且容有遺漏。但無論如何,1923年編輯《畏廬詩存》時,上列諸詩林紓顯然不擬保存,或至少是不擬廣泛流傳,更有一些入集詩也經過了修改。盡管刪改可以有各種理由,其間政治的影響還是最值得關注。

實際上,在《煙云樓詩稿》所涉及的1916-1917年這一時段中,對林紓而言,最重要的政治事件是丁巳復辟。雖然從1917年6月30日到7月12日,張勛導演的清廢帝溥儀重登寶座不過12天即匆匆收場,林紓的心情卻大起大落,并輻射到前后詩作中。而由時事勾連起的心理變化,在此稿本中有極為難得的完整呈現,刪改之處更見真情實感,因此值得作為清遺民的心態標本進行研究。

復辟事件發生前,林紓已不吝宣示其鮮明的清遺民身份。溥儀贈送“煙云供養”春條,以及1916年春秋兩次祭拜崇陵(光緒皇帝墓),林紓均有詩鄭重記述,且多半公諸報端[59]。此時,做遺民不但沒有任何危險,還被視為節操之士,遺民之間也有相當密切、公開的來往[60],以致林紓、梁鼎芬謁陵受到的指責反而是“好名”與“作偽”[61],忠于清室本身倒無可非議。

在這樣的背景下,1917年6月,受總統黎元洪之邀,作為各省督軍“盟主”、時任長江巡閱使的張勛統領定武軍(辮子軍)進京,名義上是來調解黎與已被罷免的國務總理段祺瑞之間的矛盾,卻借機發動了其蓄謀已久的復辟。6月30日(五月十二日),定武軍移駐天安門一帶。次日,這位辮帥即擁戴十二歲的溥儀復位,發布復辟上諭,改稱“宣統九年”[62]。得知消息,林紓立即寫下了《宣統九年丁巳五月十三日今上復辟,臣紓喜極而感涕無窮,恭記一首》的詩作:

景運仍然屬圣清,平明龍纛耀神京。

累朝忠厚延皇祚,萬騎森嚴列禁兵。

天許微臣為父老,生無妄想到簪纓。

卻饒一事堪圖畫,再睹朝車趣鳳城。

《煙云樓詩稿》抄本內頁

喜極而泣,可以說是作為遺民的林紓最正常的反應。雖然并沒有躋身朝臣的欲望,但再次看到群臣入朝的景象,林紓仍以可資入畫,表現出對宣統復辟后的小朝廷盡快掌控局面的期盼。

正所謂“初聞涕淚滿衣裳”,只是這最初的驚喜很快消散,取而代之的是壓在林紓心頭的憂慮以至憤怒。盡管身列內閣議政大臣之首的張勛一再發電,敦促各省“遵用宣統正朔”,“電賀朝廷”[63],迎來的卻是各方反對復辟的通電。居留天津的前國務總理段祺瑞更于7月3日組織了討逆軍,自任總司令,馬廠誓師后,立即向北京進發。于是在緊接上首詩而來的《瞥眼》中,林紓的心情已截然不同,對時局的不確定性充滿疑慮。尾聯“萬方箋奏遲遲至,野老癡心盼止戈”[64]則明白表露出,由于復辟的宣統遲遲得不到承認,林紓此時的企盼已轉向避免戰事發生,牽掛的還是皇室的安危。

其實,在復辟消息最初傳出時,《大公報》已有清皇室聞訊大哭,認為會鬧到“優待條件”中規定的每月四百萬元待遇被取消的報導[65]。林紓對此應有知曉。他最關切的本來就是清室的存亡,因此對丁巳復辟以及包辦此事的張勛,態度也有游移變化。被全行涂抹掉的《詠史》一詩雖然無法逐字識別,但開頭四句“曹、徐乘不備,奪門事幸成;何進迎董卓,縱兵入神京”,明顯是在以古喻今。明代石亨、徐有貞、曹吉祥等劫出被囚禁的朱祁鎮復位,是為明英宗,史稱“奪門之變”;東漢末年,何進引董卓進京,凡讀過《三國志演義》的人無不知曉其后果。以此二典類比張勛的擁立宣統,對其人的嫌惡、痛恨已溢于言表。首先是對君主的操縱甚至玩弄(“置君如置棋,已覺神器輕”),讓林紓憤怒;何況“曹、徐固懷諼,未使宇宙傾”,張勛的禍害則更有過之,已直追董卓,故林紓在結尾嘆恨:“巨憝誰所召,成此大亂萌!”只是,這首《詠史》詩后被徹底刪除,猜想原因在于林紓畢竟是遺民,以對清室的忠誠度衡量,張勛尚屬“好心辦壞事”,錯在魯莽,與董卓的居心險惡仍不同。因此,“奪門”的典故其后還在不斷使用[66],董卓的比擬卻已絕跡。

《煙云樓詩稿》抄本中全行涂抹掉的《詠史》一詩

7月7日(五月十九日),討逆軍除了地面部隊的步步進逼,南苑航空學校也出動飛機,向內廷拋擲了三枚炸彈,使得張勛“益形惶駭”,“乃上奏辭職”,并獲準。自此,請辭、稱病者不斷[67],不待討逆軍入城,小朝廷已分崩離析。有感于此,林紓于8日寫下一首紀事詩《五月二十日晨起,聞齊化門外有巨炮聲,知外兵近矣,慨然有作》。詩作從昨日的皇宮被炸、“一時驚圣躬”說起,表白宣統的復出完全是張勛奪門強迫造成(“吾皇久讓政,胡貪奪門功?長驅六千眾,入朝扶幼沖”)。不過,對于辮帥,林紓還是肯定其“孤忠”。但面對討逆軍的進攻,張勛的束手無策(“定武坐無策”),也讓林紓看清了其操作復辟乃是“大事等兒戲,決策何瞢瞢”?最終的潰敗已在意料中。

此時再來評價小朝廷的征召舊臣,本應召之即來、盡瘁王事的為臣之道,在《征鄭蘇堪不至》[68]中也出現了異樣的聲音。鄭孝胥的“天馬行空不受鞿”,反被林紓贊為“四方聞詔應稱賀,萬里知君早決機”。因為看透了復辟背后的權力之爭,料定其絕無成功的可能,不去趟這潭渾水,在林紓看來,也與堅守遺民氣節并無矛盾。

而當復辟敗局已定,林紓的選擇也異于常人。安排夫人楊道郁帶八個子女移家天津后[69],林紓謝絕了友人“不行且悔”的出城催促,答以“義不當行”[70]。這里所謂“義”,表達的是要與處在危難中的宣統共存亡的道義,故《移家》詩以“垂老且居守,咨嗟望龍纛”結束。顯然,雖未入朝為臣,林紓卻比那些作鳥獸散的重臣更展現出對君主的忠誠。以其執守的道德準則裁量,林紓也在詩作中表現出對各位當事人歧異的評價。

張勛于7月11日尚表示:“明日決戰,必以身殉。”次日卻經外人救援,遁入荷蘭使館[71]。林紓于是作《等是》一詩嘲之:“等是轟轟烈烈看,同時敗衄在長安。借兵縱未需回鶻,托命居然向契丹。謀淺不知身易辱,心高轉覺死為難。從今莫信英雄記,論定終須待蓋棺。”對其輕舉妄動、托庇外人、不能殉節充滿鄙視。當然,更讓林紓痛心的是張勛“謀淺”造成的嚴重后果,7月12日所作《五月廿四日晨起聞巨炮聲,知外兵近天壇矣。天壇,定武軍所屯處,鏖戰自卯至未,五時始略息,而東華門及煤山亦同時舉炮。市上聞兵車轆轆過,寂無行人。余凄然甚懸懸于宮中,因拉雜成此長句》,結句落在“此軍再挫清再亡,敢望中興作杜甫”[72],表明林紓已清醒地意識到,經此一戰,清室永遠失去了復辟的希望。

此外,小朝廷的六位內閣議政大臣中,林紓最熟識的是溥儀的師傅陳寶琛,其次就要數到劉廷琛(字幼云,號潛樓)了。劉氏自光緒三十三年十二月至辛亥革命爆發的宣統三年十月擔任京師大學堂總監督(即校長)[73],與林紓有交集。民國后,二人均為著名的清遺民,彼此也有交往。《煙云樓詩稿》中《懷人詩三首》所懷之第一人“劉幼云”以及《寫〈潛樓圖〉寄劉幼云青島》,受贈的對象都是劉廷琛。不僅主動為其畫《潛樓圖》,林紓在題詩中也盛贊劉氏“抱節目若電,義利判冰炭”[74]。不過,此二詩在詩稿上方均標注了“刪”,查考其中緣故,雖與復辟失敗后,民國政府的通緝令有關[75],更重要的卻是劉廷琛最后的表現令林紓不齒。張勛奏請開缺后,劉廷琛隨即于7月9日“奏因病請假二十日,奉旨賞假五日”[76]。也就是說,在小朝廷最危難的時刻,劉廷琛脫逃了。不只如此,還有傳言說,因“一切偽諭逆謀均系出其手擬”,故“曾有人勸清室賜劉自盡,殊不知劉已遁去久矣”[77]。由此證明,劉廷琛最初的接受任命,本是貪圖官位與利祿[78],恰與林紓此前稱贊者相反,以此,刪詩勢在必行。幾年后與鄭孝胥說起,林紓仍憤慨言道:

如劉廷琛、陳曾壽之假名復辟,圖一身之富貴,事機少衄,即行辭職,逍遙江湖。此等人以國家為孤注,大事既去,無一伏節死義之臣。[79]

而無一死節,可見君臣之道已然淪喪,這也是林紓對此次復辟深感悲哀之處。

不過,最有意思的還是林紓對討逆一方的態度。在7月8日所寫的那首長詩中,林紓出人意外地不僅未對段祺瑞加以斥責,反好言拜托:“段公本佳人,事業期垂鴻。所愿思先朝,極力保三(初作‘扶兩’)宮。”[80]盡管私下談論,林紓會直言:“若段氏者,罪浮于袁賊,直首亂之人,弟虛與委蛇則有之,固未嘗賢之,且從之得小利益也。”[81]這話不假,可也不能盡信。起碼上詩稱其為“佳人”,雖未發表,卻多少與段氏前一年曾到其家中拜訪、擬聘為顧問[82]有關。當然,更現實的考量是,段祺瑞的《討張勛復辟通電》已將罪責全歸諸張勛,而摘清了清室,稱:“清帝沖齡高拱,絕無利天下之心。其保傅大臣,方日以居高履危為大戒。今茲之舉,出于逼脅,天下共聞。”[83]既有對宣統網開一面之辭,林紓自然會想到,在討逆軍逼近城門之際,要保證清室的安全,只能借重段氏。

對討逆軍總司令段祺瑞可以因有所請托而存恕辭,對其所倚重的梁啟超,也即討逆電報的實際執筆人,林紓卻挖苦諷刺,深惡痛絕。《煙云樓詩稿》在《等是》之后,又有一首《詠史》,即是專為梁而作。開頭就寫得極刻薄:“呂布如封狼,馮道如流倡。布猛道則柔,所仗能文章。”這里的“呂布”或許是影射段祺瑞,而五代時“事四姓十君”、歷來被視為“無廉恥者”[84]的宰相馮道,卻毫無疑問指向梁啟超,即以梁為馮道千載后的傳人。林紓對梁之惡評也集注在奸邪與貪利(“高文寧掩奸,利存恒性亡”),故詩中屢用“回辟”“懷諼”一類字眼以及出爾反爾的筆法。述梁于戊戌政變后流亡日本,“海外(初作‘自云’)念故君,每飯恒不忘”,似乎真是保皇忠君;卻接以“當涂覆清室,忽拜尚書郎”,其人竟然出任了逼迫清室退位的袁世凱政府司法總長,于是被譏諷為“事仇”“可嗤”;再一轉手,“已復叛當涂,討賊露布揚”,不數年,梁啟超又發起了反對袁世凱稱帝的護國戰爭,在林紓看來,此舉屬于再次叛主。而在標榜功成身退后,梁氏仍很快復出:“一旦聞復辟,盛怒若剪商。慷慨從義師,向闕討孤孀。”可這位被梁啟超率軍討伐的寡婦,正是其在海外每飯不忘的光緒皇帝的遺孀瑾妃。林紓在此用了一個比喻,叛變明朝的吳三桂用弓弦勒死了南明最后一個皇帝永歷帝朱由榔(“豈效吳三桂,弓弦拉由榔”),梁氏所為與之類似,正是十惡不赦。因此,詩篇的結語“遺臭爾所甘,那復思流芳?富貴盡爾圖,冥冥有穹蒼”,已分明可聽到林紓咬牙切齒的詛咒聲。

《煙云樓詩稿》中關于丁巳復辟的最后一首紀事詩,乃是《聞軍事會議有黜去帝號及移宮二說,愴然有作》[85],林紓仍在為“帝號存亡”與“移宮一事”憂心不已。說到底,恰如林紓所自擬,其對清室的感情,為“中落之家奴,戀戀不忘故主”[86]。而以自家對于清室的絕對忠誠求之,便成為其評價人物的特別視角,并且唯此為大,不顧全人。此亦可見林紓遺民意識的深入骨髓。

總結林紓對于此次復辟的感受,日后雖自言“到死未敢贊成復辟之舉動,亦度吾才力之所不能,故不敢盲從以敗大局”[87],其實尚不能用以概括整個過程。至少,復辟初起時,林紓曾有“喜極”的表現。只是這意外驚喜很快失落。原先頗長的詩題,隨即簡化為《丁巳五月十三日少帝復辟》;編入《畏廬詩存》時,更是只刪剩下《五月十三日紀事》寥寥七字。詩句也大加改訂,一、三、四句分別易為“袞袞諸公念大清”“爭憑忠愛甦皇祚,立見森嚴列禁兵”,原有對于復辟乃是應天順人的表述已全然不見。也即是說,從題目到詩行,林紓已在盡力避免對復辟直接表態。何況,事變之后,宣統自稱“本無私政之心”,將復辟的責任完全推給張勛:“不意七月一號,張勛率領軍隊入宮盤踞,矯發諭旨,擅更國體,違背先朝懿訓。沖人深居宮禁,莫可如何。此中情形當為天下所共諒。”[88]林紓對于事件的評議自然應與清室保持一致。不過,透過詩稿中對張勛與段祺瑞矛盾的態度,我們仍然能夠充分感知林紓復雜糾結的心情。

總之,借由這批新出現的文稿,極大地豐富了我們對于林紓作為大學教師、父親、古文家以及詩人的認知。而這些不同的身份,也賦予其筆下的文體不同的功能。以一位努力適應新式教學體制的舊文人,林紓的國文課程講義盡管已添加了“研究法”一類新名目,卻還是不出意外地采用了傳統的詩話、文話以及評點的方式。而其寫給子女的家書,也正有一個典范的取法摹本:“昔者曾文正教其子,均用尺牘,吾今亦然。”[89]除日常瑣事的叮囑外,為人與為文之道也充盈其中。最有趣的或許是文章與詩歌的等級高下與區別對待,文章的期以傳世,使林紓下筆持重,非莊言正論、比肩古人不為也;詩篇則更類似日記,每有所感,即援筆立成,故自家心情多流瀉其中。而將各種文本合在一起,鮮活立體的林紓于是乎在。

2021年12月12日于京西圓明園花園

注釋:

[1]“民國六年冬,先生開文學講習會于京師。越己未夏,羲胄始往親炙先生講授。先生故操閩語,羲胄入聽之時,則靜神審其詞指,縮括以識于策。及歸館舍,每屏置食飲,而先自參稽載籍,纂述統整,得其要刪,然后乃始進食。”(朱羲胄述編:《春覺齋著述記》卷二,6頁,上海:世界書局,1949年)又,《文微》卷末朱羲胄跋語云:“右筆記十章,都二百八十條,皆吾于己未受自福建閩縣水部蓮齋林紓先生。”(李家驥、李茂肅、薛祥生整理:《林紓詩文選》,405頁,北京:商務印書館,1993年)

[2]朱羲胄述編:《春覺齋著述記》卷二,6頁。

[3]第六章《古文傳授的現代命運——林紓與北京大學的離合悲歡》,陳平原:《作為學科的文學史:文學教育的方法、途徑及視界》(增訂本),309頁,北京:北京大學出版社,2016年。

[4]馬其昶:《〈韓柳文研究法〉序》,林紓:《韓柳文研究法》,序1頁,上海:商務印書館,1914年。

[5]《奏定大學堂章程》,舒新城編:《中國近代教育史資料》中冊,588、593-594、596頁,北京:人民教育出版社,1961年。

[6]《奏定大學堂章程》,舒新城編:《中國近代教育史資料》中冊,594-595頁。參見夏曉虹《作為教科書的文學史——讀林傳甲〈中國文學史〉》,《文學史》第二輯,329-330頁,北京:北京大學出版社,1995年10月。

[7]《奏定大學堂章程》,舒新城編:《中國近代教育史資料》中冊,595頁。

[8]《奏定大學堂章程》,舒新城編:《中國近代教育史資料》中冊,596、595、596頁。

[9]《左孟莊騷精華錄》1913年4月、《左傳擷華》1921年3月由商務印書館先后出版。《周秦以來文章名家》

見江中柱、閔定慶等編《林紓集》(福州:福建人民出版社,2020年)第5冊,其中《本冊整理說明》稱:“整理者收藏了手稿復印件,但有殘缺。整理者發現林紓的《左孟莊騷精華錄》基本上與《周秦以來文章名家》相同,而《左傳擷華》只是《周秦以來文章名家》中評點《左傳》的部分。”(1頁)有意味的是,前書出版之日,恰是林紓被大學堂辭退之時。筆者推測,該書應與大學堂的課程有關,或者本來就是為1913年授課預做準備。而《左傳擷華》乃是1917年冬開設古文講習會后增補所成。林紓本人亦明言:“近者學子請余講《左》《史》《南華》及姚選之《古文辭類纂》,各加評語。……《左傳》較前(按:指《左孟莊騷精華錄》)亦增至三倍,因作為單行本付印。”(林紓:《〈左傳擷華〉附記》,《林紓集》第5冊,269頁)

[10]《奏定大學堂章程》,舒新城編:《中國近代教育史資料》中冊,596頁。

[11]《職教員名單》,北京大學校史研究室編:《北京大學史料》第一卷,341、342頁,北京:北京大學出版社,1993年。

[12]姚鹓雛:《記畏廬先生》,姚鹓雛著、楊紀璋編:《姚鹓雛剩墨》,24頁,北京:社會科學文獻出版社,1994年。

[13]《欽定京師大學堂章程》,舒新城編:《中國近代教育史資料》中冊,565頁。

[14]姚鹓雛:《記畏廬先生》,姚鹓雛著、楊紀璋編:《姚鹓雛剩墨》,24頁。另可參閱同書《記京師大學堂》一文,內述及師生離散經過(《姚鹓雛剩墨》,32頁)。

[15]林紓:《九月十九日南中警報,急挈姬人幼子避兵天津,回視屋上垂楊尚凌秋作態,慨然書壁》,《畏廬詩存》,卷上5頁,上海:商務印書館,1923年。

[16]見朱羲胄述編《貞文先生年譜》,卷二1頁,上海:世界書局,1949年。

[17]參見北大中文系編《北京大學中文系系友名錄》(2010年版),1910級后,直接跳到1914級。陳平原在《古文傳授的現代命運——林紓與北京大學的離合悲歡》中作過辨析,1913年尚有學生錄取(《作為學科的文學史:文學教育的方法、途徑及視界》增訂本,290-291頁)。又,1912年10月,教育部發文,規定“各學校以八月為學年始期”(王學珍等主編:《北京大學紀事(一八九八——一九九七)》上冊,30頁,北京:北京大學出版社,1998年)。

[18]《職教員名單》,北京大學校史研究室編:《北京大學史料》第一卷,342頁。

[19]陳宏聲為林紓弟子,見朱羲胄述編《林氏弟子表》13頁(上海:世界書局,1949年)。

[20]見袁志成《晚清民國詞人結社與詞風演變》,247頁,長沙:湖南師范大學出版社,2015年。

[21]1921年6月4日“諭璐、琮及諸兒”。本文所引家書的寫作時間,均由筆者酌定。

[22]此處據《記雁宕三絕》,該文乃一年后之“壬戌(按:即1922年)五月”補作;《畏廬詩存》中所錄《五月三日至小龍湫,宿天柱峰下蔣氏兄弟屏霞廬》(卷下21頁),則將此游系于前一日。

[23]林紓:《四月十七日余南游雁宕,車過滄洲,饑民七百馀夾車而號。余出十金,囑巡士俵散。巡士言:人得二枚耳》,《畏廬詩存》,卷下17頁。

[24]1921年5月25日“諭璐、琮、璈、珣、琯五兒”。

[25]林紓:《訓林璐書》(1918年),夏曉虹、包立民編注:《林紓家書》,88頁,北京:商務印書館,2016年。

[26]如“付璿女、少奶”中稱:“一心憂亂離,一心憂兒女,吾年近七十,可憐可憐。果祥兒(按:林璐的乳名)能可憐我者,便不肯冒暑,不愛身矣。”

[27]1922年3月23日“諭琮兒”。

[28]林璐之前,林紓尚有二子。長子林珪過繼給早逝的林紓弟秉耀,二子林鈞1898年二十歲時病歿。

[29]1922年3月23日“諭琮兒”。

[30]《財政總長兼鹽務署督辦李思浩呈大總統擬訂鹽務學校章程繕折呈鑒文(附章程)》,《政府公報》1534號,14-21頁,1920年5月22日。

[31]1923年6月7日“諭琮兒”、“泣告琮兒”。

[32]1923年6月8日“諭琮兒”。

[33]1923年6月7日“泣告琮兒”。

[34]1922年3月23日“諭琮兒”。

[35]王芝青口述、范文通整理:《我的繪畫老師林琴南》,薛綏之、張俊才編:《林紓研究資料》,123頁,福州:福建人民出版社,1983年。

[36]參見《林紓批改之林琮古文習作》十三篇及筆者《閱讀林紓訓子書札記》,《林紓家書》,135-201、268-281頁。

[37]見《貞文先生年譜》,卷二65頁;《林紓家書》,132、133頁。

[38]見《貞文先生年譜》,卷二62頁.

[39]林紓的原信作:“但以一事論之,其無情無義可為寒心。彼愛妾老三前此視如性命,日防爾父母將彼毒死,今亦棄之如遺。竊赴天津數日,安知無有外婦?”(1922年3月23日“諭琮兒”)又,林琮后人為其外孫女佟濱。

[40]由林紓的外孫李建先生見告。

[41]林紓:《與李宣龔書》,轉引自錢鍾書《林紓的翻譯》,薛綏之、張俊才編:《林紓研究資料》,322頁。

[42]張僖:《序》,《畏廬文集》卷首,上海:商務印書館,1910年。

[43]參見王仲鏞纂《趙熙年譜》,王仲鏞主編《趙熙集》下冊,1123-1125頁,杭州:浙江古籍出版社,2014年。

[44]參見張俊才《林紓年譜簡編》,薛綏之、張俊才編《林紓研究資料》,17頁。

[45]即《九日同堯生天寧寺登高》,陳衍撰、陳步編《陳石遺集》(上),168頁,福州:福建人民出版社,2001年。

[46]姚永概:《序》,林紓:《畏廬續集》卷首,上海:商務印書館,1916年;高夢旦:《序》,林紓:《畏廬三集》卷首,上海:商務印書館,1924年。

[47]見梁啟超《知恥學會敘》,《時務報》40冊,1897年9月。

[48]林紓:《畏廬文集》,37頁。

[49]蘇洵:《上歐陽內翰第一書》,林紓選評:《(林氏選評名家文集)嘉祐集》,54頁,上海:商務印書館,1924年。

[50]刊《庸言》1卷12號,“詩錄”6-7頁,1913年5月,

[51]陳衍:《石遺室詩話》卷九,錢仲聯編校:《陳衍詩論合集》上冊,119-121頁,福州:福建人民出版社,1999年。

[52]見江中柱、閔定慶等編《林紓集》第2冊,福州:福建人民出版社,2020年。

[53]林紓1915年有詩,題云:“余每作一畫,必草一絕句于其上。二年以來,作畫百馀幀,而題句都不省記。強憶得卅首,拉雜錄之。”(《畏廬詩存》,卷上16頁,上海:商務印書館,1923年)

[54]林紓于《閩中新樂府》卷首有言:“聞歐西之興,亦多以歌訣感人者。閑中讀白香山諷喻詩,課少子,日仿其體作樂府一篇,經月得三十二篇。吾友魏季渚(按:即魏瀚)愛而索其稿,將梓為家塾讀本,爭之莫得也。”(畏廬子:《閩中新樂府》,福州:魏瀚刻本,1898年)

[55]林紓:《自序》,《畏廬詩存》卷首。

[56]林紓:《少帝頒御書“煙云供養”春條紀恩一首》,《畏廬詩存》,卷上25頁。

[57]林紓:《御書記》,《畏廬三集》,68頁,

[58]見朱羲胄述編《貞文先生年譜》,卷二24頁。

[59]《少帝頒賜御書“煙云供養”春條紀恩一首》《丙辰清明四謁崇陵禮成志悲》《十月二十一日先皇帝忌辰,紓齋于梁格莊清愛室。五更具衣冠,同梁鼎芬、毓廉至陵下》《謁陵禮成視毓清臣廉》,除第二首見《畏廬詩存》,其他分刊1917年6月23日、25日《大公報·文藝叢錄》。

[60]如林紓1916年作《懷人詩三首》,所懷之劉廷琛、勞乃宣都是著名的遺老,詩刊1917年6月1日《大公報·文藝叢錄》。

[61]林紓:《答鄭孝胥書》,《貞文先生年譜》,卷二59頁。

[62]參見《共和果從此告終乎·實行復辟之情形》,《大公報》,2版,1917年7月2日。

[63]文藝編譯社編輯:《復辟始末記》,卷上75頁,上海:文藝編譯社,1917年。

[64]林紓:《瞥眼》,《煙云樓詩稿》。以下凡引自此稿本者不再注。

[65]《共和果從此告終乎·清皇室態度紀聞》:“傳聞大內得復辟消息,世太保(按:即世續)、清太妃等均大哭云,每年四百萬圓恐亦難保云。”

[66]如《五月二十日晨起,聞齊化門外有巨炮聲,知外兵近矣,慨然有作》《書感》《五月廿四日晨起聞巨炮聲,知外兵近天壇矣。……》諸詩。

[67]《便宜了張勛矣》,《大公報》,2版,1917年7月9日;文藝編譯社編輯:《復辟始末記》,卷下9-10頁、卷上56-57、60頁。

[68]征召鄭孝胥時在1917年7月4日,“著迅速來京,預備召見”(《復辟始末記》,卷上55頁)。

[69]見《移家》,并參見朱羲胄述編《貞文先生年譜》,卷二26頁。

[70]《王碧棲先一日馳書趣予出城,言不行且悔,乃果有今日之變。午后事定,作此寄碧棲》,《畏廬詩存》刪去“乃果有今日之變”,易為“余謂義不當行”(卷上32頁)。

[71]文藝編譯社編輯:《復辟始末記》,卷下13、14頁。

[72]《畏廬詩存》此詩題目略有不同,主要是在“寂無行人”后,多出“飛彈過余屋頂,其聲蚩然”。又,“清再亡”初寫作“清室亡”,后改(卷上31-32頁)。

[73]《職教員名單》,北京大學校史研究室編:《北京大學史料》第一卷,332頁。

[74]畏廬:《寫〈潛樓圖〉寄劉幼云青島》,《大公報·文藝叢錄》,1917年6月7日。

[75]見《大總統令》,《政府公報》539號,6頁,1917年7月17 日。

[76]文藝編譯社編輯:《復辟始末記》,卷上60頁。

[77]同上,卷下17頁。

[78]《畏廬詩存》中《閱報有感》(卷上29頁)一詩,對宣統復辟后,朝臣忙于分官謀利作了集中嘲諷。

[79]林紓:《答鄭孝胥書》,《貞文先生年譜》,卷二59-60頁。

[80]《五月二十日晨起,聞齊化門外有巨炮聲,知外兵近矣,慨然有作》。

[81]林紓:《答鄭孝胥書》,卷二58頁。

[82]見林紓《段上將軍以顧問一席征余,余老矣,不與人事,獨能參將軍軍事耶?既謝使者,作此自嘲》,《大公報·文藝叢錄》,1917年11月4日。

[83]《段合肥反對復辟之電文》,《大公報》,第1張第2版,1917年7月4日。

[84]歐陽修:《雜傳·馮道傳》,《新五代史》卷五十四,第2冊,614、611頁,北京:中華書局,1974年。

[85]事定后,北洋軍界各師長于7月14日會議,發通電認為:“除惡務本,本在清廷。”因此要求“取消民國優待清室條件”及“取消宣統名義,永不準再以帝號名稱號召滿蒙”(《復辟始末記》,卷下18-19頁)。

[86]林紓:《答鄭孝胥書》,《貞文先生年譜》,卷二59頁。又,《述懷》自稱:“吾生一鈍奴,目瞶鬢發蒼。但識恩主人,初不知炎涼。”(《畏廬詩存》,卷上29頁)所言與之類似。

[87]林紓:《答鄭孝胥書》,卷二60頁。

[88]《大總統令》,《政府公報》539號,6頁,1917年7月17日。

[89]1918年“諭琮兒”。

(作者單位:北京大學中文系。圖片除題圖外,均為夏曉虹教授提供。轉載自“論文衡史”微信公眾號。)

- 墨影留香:觀茅盾手跡展[2022-02-28]

- 兩份致宋慶齡先生的感人至深書信[2022-02-11]

- 黃克武:嚴復、林紓與學衡派[2022-02-07]

- 周立民:巴金與傅雷的“君子之交”[2022-01-27]

- 釋讀吳福輝《關于〈戴上枷鎖的笑〉的一通書信》[2022-01-19]

- 中國現代文學館舉辦“紀念茅盾先生誕辰125周年手跡展”[2021-12-23]

- “我愛遠山的野火 燒赤暮色里一湖波”[2021-11-29]