許壽裳與1938年版《魯迅全集》

魯迅逝世后,編印魯迅全集即成為普遍的社會呼聲。蔡元培、許壽裳、馬裕藻、沈兼士、周作人、茅盾、臺靜農等7人組成了魯迅全集編印委員會。時人對魯迅小說以及重要的雜文篇章已是耳熟能詳,最引人關注的,無疑是有望初次面世的日記、書簡;魯迅輯纂而生前未能出版的《嵇康集》《古小說鉤沉》等等也讓編印委員會念茲在茲。1938年,《魯迅全集》由復社印行,首卷冠以蔡元培所作序言,第20卷附錄《魯迅年譜》(署名許壽裳)、《魯迅先生的名·號?筆名錄》和許廣平撰寫的《〈魯迅全集〉編校后記》,但沒有按原初的計劃收入魯迅收羅的金石拓片,也沒有收錄日記、書簡。本文意在梳理第一部《魯迅全集》的成書過程,考察相關人等在編纂過程中所體現的“魯迅觀”。

一

編印《魯迅全集》的各個環節,起初皆由許壽裳主導。魯迅逝世后第三天,許壽裳即致函蔡元培:

豫兄為民族解放始終奮斗,三十年如一日,生平不事積蓄,上有老母在平,……如能刊印全集,則版稅一項,可為家族生活及遺孤教育之資。然此事有政治關系,必仗先生大力斡旋,始能有濟,務請先向政府疏通,眷念其貢獻文化之功,盡釋芥蒂,開其禁令,俾得自由出售,然后始能著手集資,克期付印,否則縱使印成,版權既無保障,到處擅自翻印,流行如故,徒利奸商,于政府何益云云。[1]

向當局的斡旋過程且待下文再談。許壽裳、魯迅交往長達35年,其中有20年更是朝夕相處。魯迅來上海后,與許壽裳仍時常見面、無話不談。這在魯迅的畢生交游中,可以說是絕無僅有[2]。作為魯迅的知交好友,許壽裳覺得自己對于編印《魯迅全集》、為魯迅家族生活謀一萬全之策,有義不容辭的責任。值得注意的是,許壽裳和臺靜農商定的編印委員會成員,也以魯迅老友為主,除茅盾外,皆非左翼人士。

一般說來,全集只包括作者自作的文字。許壽裳則主張魯迅的翻譯、“纂輯(如謝承《后漢書》《古小說鉤沉》《會稽郡故書雜集》及所搜漢唐碑板)”皆應收入全集。[3]槐樹書屋的抄書歲月和學術研究工作,本已被社會逐漸淡忘,隨著全集編纂工作的展開以及知交、近親發表回憶文章,它們再度成為“魯迅”形象的重要組成部分。許廣平透露:30年代,魯迅在致友人的信中一再說要整理印行自己搜羅的碑刻圖錄,終為時間、財力所限,赍恨而沒[4]。他還對人說過,自己別無財產,搜集的六朝造像、墓志、碑刻就是他的全部財產了[5]。蔡元培在紀念文章中談了數則軼事:周氏兄弟合譯《域外小說集》,魯迅校勘《嵇康集》等等。在蔡氏看來,魯迅晚年提倡木刻、選印珂勒惠支和E·蒙克版畫、與鄭振鐸編印《北平箋譜》,“都與搜輯漢碑圖案的動機相等”。蔡氏希望許廣平能將這些漢碑圖案檢出印行[6]。臺靜農表示愿意承擔這方面的整理工作[7]。1937年春,臺靜農來滬,于《魯迅全集》粗加整理,并與許壽裳商定了魯迅全集編印委員會的成員名單。[8]

周作人也將魯迅一生所從事的工作分為兩個部分:"甲為收集輯錄校勘研究,乙為創作。”魯迅自幼喜歡“雜覽”,讀野史最多,再加上親自從社會得來的經驗,故而其小說散文“有一特點,為別人所不能及者,即對于中國民族的深刻的觀察”。為了避免引發論戰,周作人聲稱自己談的是南下之前的魯迅,此后的魯迅為自己所不知,故存而不論[9]。許壽裳進而說魯迅“對發國民性劣點的研究,揭發,攻擊,肅清,終身不懈,三十年如一日”,“這是使我始終欽佩的原因之一”[10]。魯迅的“創作和翻譯約共六百萬字,便是他針破民族性所開的方劑”[11]。魯迅“時常對我說,頗想離開上海,仍回北平,因為有北平圖書館可以利用,愿意將未完的《中國文學史》全部寫成”。魯迅“觀察史實,總是比別人深一層,能發別人所未發,所以每章都有獨到的見解”,我們從《魏晉風度及文章與藥及酒之關系》,便可窺見一斑。[12]在魯迅葬禮上,蔡元培言簡意賅地說:魯迅“從‘人’與‘社會’最深刻的地方,寫出文字來”,“是永遠不會消滅的”。[13]

魯迅和許壽裳在東京留學期間(前排坐姿,左為魯迅,右為許壽裳)

蔡元培、周作人、許壽裳的魯迅觀可謂高度一致,惟蔡、許與魯始終無違言,左翼方面即便不滿許的言論,也不便加以批評,周作人則成了靶子。有人指責周作人將魯迅塑造成了“一個‘抄東抄西’‘玩物喪志’‘好行小慧’的人”,至多能說明“魯迅何以會成功那一部《中國小說史略》”,但不能解釋魯迅早年的工作何以能產生“后年的結果”,不能解釋“因果的突變”[14]。左翼陣營更看重晚年魯迅的政治立場,強調魯迅從進化論到階級觀的“轉變”。

我們知道,1938年印行《魯迅全集》,胡愈之起了十分重要的作用。不過,1936年馮雪峰、潘漢年、胡愈之等中共地下黨員的精力,主要放在動員救國會出面將魯迅葬禮辦成一場政治運動,以達到逼蔣抗日容共之目的。魯迅也就成了“圣之時者”:救國會將“民族魂”這頂帽子戴到了魯迅頭上,并未顧及它是否適合魯迅[15]。章乃器回憶說:胡風、蕭軍等人認為救國會是“民族主義者”,不配為“國際主義者”魯迅扶柩,但是在許廣平的堅持下,葬儀仍按原定計劃進行[16]。此時的許廣平既無成見,又能有所不言,如何紀念魯迅實非她個人所能左右。到了魯迅逝世一周年,“肅清托派漢奸”又成了紀念魯迅的重頭戲[17]。比照之下,許壽裳概括的魯迅畢生為民族解放而奮斗的方式,更符合魯迅本人的道路。此外要說的是,胡風“模糊記得,開始救國會曾聲明過他們要負責全部喪事費用,但后來一塊錢都未出”,宋慶齡個人掏了些錢,數目不詳[18],許廣平承擔了三千余元喪費,許廣平經濟困境、家庭問題也只能對許壽裳訴說。

二

為印行《魯迅全集》而與出版社、政府的接洽過程,甚為曲折,這里先說抗戰爆發前的情況。蔡元培最初的態度是:不必理睬政府禁令。另有他人向政府疏通。國民黨中央宣傳部部長邵力子回復李秉中說:“似不大能寬假。”再有荊有麟托王子壯、沈士遠托陳布雷分別向中宣部各負責人斡旋。經許壽裳再次敦請,蔡元培終于去函邵力子。政府最終表示可以出版《魯迅全集》,但要進行刪改。有些是刪去全篇,有些是刪去一段或三兩句,《準風月談》書名須改為《短評七集》,《花邊文學》改為《短評八集》……許廣平的底線是只刪不改。許壽裳也主張委曲求全:全篇被刪者可以存目,但不必留白,以免激怒當局。[19]還有開明書店亦為出版《魯迅全集》而宴請邵力子,拉茅盾作陪,邵問:由何人主編?“茅答:大約蔡先生、季浦先生,作人先生”,邵力子表示滿意。[20]蔡元培的國民黨元老身份,以及許壽裳等人的社會地位,便于《魯迅全集》“合法”出版。他們在撰寫紀念魯迅文章、申明編纂全集的意義時,也有意避免論及政治問題。

再說與出版社交涉過程。北新書局首先表示愿意出版,但是許壽裳認為北新書局“必不可靠”,他又聽許廣平說,開明書店、商務印書館“多方刁難”[21]。魯迅手訂之《嵇康集》《古小說鉤沉》等等,以及書信日記,書法精美,許廣平擬影印出版,國內唯有商務印書館有力辦此。胡適表示極愿幫忙。許壽裳請許廣平直接致胡一函,說明得馬裕藻、許壽裳信,知先生已允為魯迅先生紀念委員會委員,再詢問胡適與商務接洽結果如何。許廣平照辦,許壽裳又轉來胡適的介紹函,請許廣平閱畢后面呈商務老板王云五,胡適另有一信致王云五。[22]王云五這才表示愿意出版《魯迅全集》。

1938年版《魯迅全集》附錄之魯迅年譜,作于抗戰爆發之前,初刊北平大學女子文理學院校刊《新苗》,許壽裳正是該學院院長。年譜作者署名許壽裳,實為3人分段編寫:周作人編1歲-28歲條目,許壽裳編29歲-45歲條目,許廣平編46歲-56歲條目。聽說周作人編訂魯迅年譜,楊霽云致函許廣平說此事不妥:周作人“必有曲逆逝者之處”[23],因為魯迅逝世當天,周作人接受記者采訪時說魯迅“最近又有點轉到虛無主義上去了”。周作人談魯迅,不論說什么,都會遭到駁斥,故而對《魯迅全集》編纂工作從一開始即表現甚為消極。在許壽裳一再催促下,周作人才擬就自己負責的條目,直陳事實而不加評贊。許壽裳覺得周作人寫得太過簡略(其實許撰寫的部分也十分簡略),遂去拜訪魯母,探得魯迅8歲時兩件事,添入年譜:

以妹瑞生十月即天,當期病篤時,先生在屋隅暗泣,因太夫人詢其向故,答曰:“為妹妹啦”。

是歲一日,本家長輩相聚推牌九,父伯宣公亦與焉,先生在旁默視,從伯農先生因詢之曰:“汝愿何人得贏?”先生立即對曰:“愿大家均贏。”其五六歲時,宗黨皆呼之“胡羊尾巴”,譽其小而靈活也。

周作人認為此等贊揚文字太過“可笑”,遂不愿署名。許廣平和“上海朋友們磋商”,決定保留這些文字。[24]其實這些贊辭很難說點出了魯迅少年時代的精神氣質。整部年譜也少有評贊文字,許壽裳增添的兩條的確突兀。許廣平日后透露道:“關于實際參加工作方面,請和他一同參加過的F君(引按,馮雪峰)訂正了不少,然后再寄給許先生訂正二由于周、許二人寫的都十分簡略,為了體裁一律,許廣平只有將自己的草稿一刪再刪。[25]

許壽裳起初要許廣平為《魯迅全集》作序,許廣平惶謝,許壽裳遂改請蔡元培主筆,材料仍須許廣平供給。許廣平遂致函蔡元培:

頃奉季第師來諭“茲得蔡公函,愿為全集作序,惟囑將必須注意或及者詳告之,以便執筆,用特奉告,務使我大略”云。竊思迅師一生,俱承先生提拔獎掖,無微不至;……其能仰體先生厚意而行者,厥為在文化史上的努力,即有成就,足資楷模者,或在于此。序中請予道及,使青年知所景從。[26]

強調魯迅在文化史上的地位,又說明許廣平也高度認同許壽裳等人的魯迅觀。

三

1938年版《魯迅全集》的編纂者署“魯迅先生紀念委員會編纂”,普及本、紀念本的出版者,分別是魯迅全集出版社、復社。魯迅治喪委員會成立后不久,即著手籌組永久性組織魯迅先生紀念委員會。身在北平的魯迅老友們沒有參加救國會主導的魯迅葬禮,但得為紀念委員會成員。該會于1937年7月18日召開成立大會,到會者姓名見諸報章且與本文相關的,有臺靜農、許壽裳、茅盾、鄭振鐸、胡愈之、王任叔、周建人、許廣平等人。在成立大會上,許廣平報告了《魯迅全集》進展情況,“編輯先生,為蔡元培、馬裕藻、周作人、許壽裳、沈兼士、茅盾、許廣平等7人”[27]。許壽裳確定的7名編委,與上述報道略有不同,沒有許廣平,而是臺靜農[28]。許廣平本擬赴北平與許壽裳等人共同編纂《魯迅全集》,但因戰事全面爆發,未能成行。

戰前未能出版《魯迅全集》未始不是一件幸事。許廣平說:“前經中央黨部刪去一部或全部的,如果現在都不成問題了,不是要重新排過嗎?即此一點,也可見政治進步之速[29]。當然,官方也沒有公開表示不經刪削即可印行《魯迅全集》,事實上是睜一只眼閉一只眼。(或是因為國民黨中央宣傳部換了主官,1942年中央圖書雜志審査委員會突然下令審査《魯迅全集》再定準予發行與否,終也不了了之。[30])

1938年1月30日,胡愈之、張宗麟致函章乃器、沈鈞儒、鄒韜奮,報告救國會在上海的活動,內中提到“斯諾的Red Star Over China ,2月25日可以出版,1500本已預約出去。愈之還打算印出《魯迅全集》”[31]。復社是為了出版斯諾延安訪問記《紅星照耀中國》而成立的臨時組織,據說印行《魯迅全集》計劃也得到了延安方面的認可。復社中人說,許廣平、鄭振鐸、王任叔起草了《魯迅全集》編輯計劃后,“經過上海著作界諸友的審査,方才正式決定”[32]。其實許廣平也分函魯迅全集編印委員會成員征求意見,他們也起到了“審查”功能。3月19日,周作人回信說自己沒有成見,只要不虧本就好。3月22日,蔡元培在日記中寫道:“得許廣平夫人函告:《魯迅全集》將由復社印行,附來印行《魯迅全集》暫擬方法,并囑作序。”3月21日,茅盾復函許廣平、胡愈之,報告他與王云五交涉的情形:

(一)商務方面對于北新版權不能收回一點,所慮者只在法律問題,即恐商務出了書以后,北新反向商務提出交涉,至于營業上的競爭,王老板說不成問題,因此他建議……至少要取得北新不能反向商務搗蛋的保證,倘此層圓滿辦到,則商務愿照原約即刻印行全集;(二)倘與北新交涉結果不好,則商務愿擔任全集第三部分——即金石考證及書信日記部分,此為復社計劃中規定暫時從緩者——之印刷,其一二兩部分(創作與翻譯)則仍歸復社出版,將來出書時,版式大家通歸于一律,且均用"紀念委員會編”名義。至于復社出版之一、二兩部分,商務可以代售,但不代收預約;王老板且謂即使商務出全集,亦不擬賣預約,因此時賣預約成績一定不好也。(三)王老板謂,商務對于廣平先生提議之廢約及請商務代售等項(惟不肯代收預約,云是商務向來不代收預約,不好破例),都可以同意,惟為希望全集能早版計,故有上述二原則之建議。

茅盾接著說:“我們這邊可走之路甚多,所以就同意了他(王云五)的第一議”,倘若與北新交涉不死不活,即進行第二辦法,或即廢約[33]。北新始終不愿讓渡它所擁有的魯迅作品集版權,王云五擔心李小峰控告商務侵權。李小峰實不可能冒天下之大不題,作出此等舉動,他只是聲稱北新出版單行本與全集“并行不悖。許廣平又復函李小峰:《魯迅全集》出版者也要出單行本,同業競爭難免兩害[34]。而王云五已表示,可以承擔競爭所導致的經濟損失。王云五的第二項建議的實質是商務、復社聯合出版,商務可承擔金石考證、書信、日記部分,但復社未予接受。

身在西安的馬裕藻接到許廣平信件后,又去函與留在北平的沈兼士、齊壽山、周作人商討,這才于3月28日復函許廣平,提出如下幾點意見:(一)望許廣平謹慎從事,“不致發生意外之失敗,若能取決于市公(引按,許壽裳)尤佳”。(二)暫緩與商務廢約,“不過此事既經復社諸公熱心提倡,似亦有所困難”。(三)魯迅“遺著中第三部之大半,雖于新的方面無大影響,然其不朽之價值甚大,若闕此部,尤無以見唐俟(引按,魯迅筆名)之全也,與全集之稱尤覺矛盾”。馬裕藻還說,以上各節,除了取決于許壽裳一項未與周作人道及外,沈兼士、齊壽山、周作人的意見和自己一致[35]。情況也許正如馬裕藻等人所言,魯迅學術著作與階級革命無關才遭到復社舍棄。魯迅翻譯的蘇俄文藝理論,“則早由周文、胡愈之兩先生辛苦收得”[36]。輕重緩急之間,也表現出兩種魯迅觀之爭。

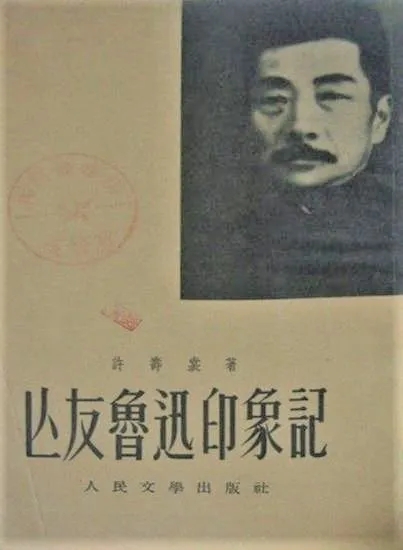

許壽裳著魯迅印象記

許壽裳正在西遷途中,得許廣平信最遲。4月3日,他在南鄭復函許廣平:“3月12日由港轉來手示收悉。印行《全集》事,因‘北新’作梗,只得如此辦法,裳甚贊同。特未知云五復函到否。”[37]許壽裳顯然還不知道王云五的最新提議,仍認為北新作梗導致商務無法出版《全集》,因而同意改由復社印行。4月19日,茅盾見蔡元培,“談《魯迅全集》付印事,攜有許廣平函,附全集目次,并有許廣平致王云五函,囑轉致”[38]。致王氏函大致內容是:請商務將《全集》“先行給予魯迅紀念委員會出版。”[39]商務只是名義上擁有版權,不與之毀約只是一種有技巧的處理辦法,再借重蔡元培轉去函件,王云五自然不會不答應。

王云五的建議以及馬裕藻等人的態度,也使得許廣平、復社修改了原初只出創作、翻譯的計劃,增添了魯迅輯錄的《會稽郡故書集》《嵇康集》《小說舊聞鈔》《古小說鉤沉》《唐宋傳奇集》(俱為排印)。劉恂《嶺表錄異》,謝承《后漢書〉〉輯本二種沒有覓得,“此外還有日記、書簡、六朝造像目錄、六朝墓志目錄、漢碑帖、漢畫像等,因影印工程浩大,一時不易問世”[40]。

由于普及本定價極為低廉,印得越多,虧得越多,需要紀念本預約金填補虧空。紀念本為非賣品,分甲乙兩種,預約金為50元、100元,只有社會賢達和官員才能負擔得起。胡愈之恰好要轉道香港赴武漢出任軍委會政治部第三廳第五處處長,遂沿途推銷紀念本。在香港,他拜見了蔡元培、宋慶齡,拿到了《魯迅先生紀念委員會主席蔡元培、副主席宋慶齡為向海內外人士募集紀念本的通函》和《魯迅全集募集紀念本定戶啟事》。持此通函,胡愈之第一個找的是孫科,孫科也是魯迅先生紀念委員會委員,認購了10部。5月間,沈鈞儒在武漢為“出售《魯迅全集》預約券舉行了一次茶話會,邀請比較開明的國民黨人士參加”,胡愈之擔任招待。邵力子仍是國民黨中央宣傳部部長,他當場“拿出1000元,訂購了10部。在邵力子先生的帶動下,國民黨官員也紛紛認購”。這就使得《魯迅全集》“半合法化”了。八路軍駐武漢辦事處也訂購了若干,其中有一部送給了毛澤東[41]。

四

1938年4月30日,蔡元培在日記中寫道:“沈雁冰、胡愈之來。致季茀航空函,詢對于《魯迅全集》作序之意見”[42]。蔡氏似乎只看重許壽裳的意見,請許壽裳“以不可不說者及不可說者詳示之”[43]。許壽裳又寫信給許廣平:

5月14日為序文事,曾寄一航快,諒已到達。全集廣告,已見于報章。序文內容,因恐不宜過退,裳已與曹舍(引按,曹靖華)商一大略,徑復蔡公矣。現在印刷進行如何?甚為系念。所擬序文要點分五個方面:一、創作,又分小說與雜感文,二、翻譯,三、藝術,四、著述及舊籍整理,五、新文字。以上五點均又分項說明,弟有意見否?望示知。[44]

待蔡元培再次接到許廣平函,序文已作好發出了[45]。蔡序依次論述了魯迅著述及舊籍整理、藝術、翻譯、小說雜感的成就,但未提及“新文字”。提倡“新文字”者以方便大眾為主旨,力主用拉丁字母拼寫各地方言。它本是蘇聯在遠東針對漢族推行的政策,在中國,首倡者是瞿秋白。拉丁化方案還極力反對國語羅馬字方案,二者皆要廢除漢字,惟后者仍主張以北平音為基礎統一國語。1936年,多份雜志刊載了蔡元培、孫科等680人簽名的《我們對于推行新文字的意見》[46]。蔡氏乃當世名流,各家所有主張,皆想借重之。蔡氏在他處也未論及“新文字”,他還是全國國語教育促進會會長。

蔡序為魯迅所作的歷史定位是:治學承清季樸學之緒余,而為“新文學的開山”。預約《魯迅全集》紀念本的通函,開頭一句也是:“魯迅先生為一代文宗,畢生著述承清季樸學之緒余,奠現代文壇之礎石。”[47]蔡序所說的“文”,即文化,涵蓋魯迅創作、翻譯、輯錄校勘、研究等等,“方面較多、蹊徑獨辟,為后學開示無數法門”。此語正與前揭許廣平來函相應:請道及魯迅在文化史上的努力和成就,“使青年知所景從”。值得注意的是,蔡序避免了30年代魯迅是否存在“轉變”這個問題。敘魯迅美術方面的興趣,蔡序說,搜羅漢碑圖案之興趣,“推而至于《引玉集》《木刻紀程》《北平箋譜》等等”。魯迅“對于世界文學家之作品,有所見略同者,盡量的造譯,理論的有盧那卡爾斯基、蒲力汗諾夫之《藝術論》等,寫實的有阿爾志跋綏夫之《工人綏惠略夫》、果戈里之《死魂靈》等.描寫理想的有愛羅先珂及其他作者之童話等,占全集之半,真是謙而勤了。”在某種意義上,我們可以說,蔡序也表達了蔡氏本人“兼容并包”的文化主張。

再說第20卷末尾的許廣平撰《〈魯迅全集〉編校后記》,敘述全集編纂經過,向各方致謝,唯獨略去胡適不談,僅說蔡元培“曾向商務印書館設法訂立契約”。這篇后記也沒有臧否人物,但于結尾提及,1936年魯迅病重時,適逢高爾基逝世,有人“甚至不禁嘆息說:‘為什么魯迅不死,死了高爾基?’……奇怪的是,魯迅真的死了之后,卻又有不少人說:‘他的死,在中國,比蘇聯損失一個高爾基還要大。’”許廣平對于某些左派人士利用魯迅之死大做文章, 深為不滿。

總體說來,1938年版《魯迅全集》仍然按照戰前許壽裳確定的方針編纂:請蔡元培作序,收錄了戰前撰就的年譜,復社本擬舍棄的魯迅輯錄之書也還是入集了。最大問題就是舍去了書信、日記。魯迅小說和雜感名篇,人們早已耳熟能詳,它們依靠單行本一樣可以流傳。日記以及許廣平征集來的魯迅書信原件,在戰亂年代隨時有散失之虞。1937年6月出版的《魯迅書簡》(影印),只選印了69封。《魯迅書簡》(排印)終于1946年面世,收信八百余封,在編后記中,許廣平說:她過于為商家利益著想,怕《魯迅全集》排印書信日記,將來影印本問世后,難以銷行。問題仍在于,當年復社為何不接受商務出版書信、日記、金石考證的方案?是不是因為魯迅書信內容敏感,披露后不利于“統一戰線”?魯迅書信復雜而漫長的面世過程,筆者還將有另文處理。

五

魯迅去世后,他者為之編纂文集、全集,在擇取文本的過程中,在序言、后記中,或隱或顯地表達自己的“魯迅觀”。從50年代起,魯迅文獻的征集、收藏、整理、編纂、注釋更是上升到了國家行為的層面,這些行為隱去人稱,以不正自明的權威姿態闡釋、限定魯迅,并提供與魯迅有關的歷史人物、歷史事件的權威判斷。在現代文學只剩下一個魯迅的時代,在其他作家漸次“出土”、人們獲得深入了解之前,魯迅全集文集的注釋、課本選文的注釋即能塑造普通讀者的中國現代文學的總體觀念。從社會影響入手,考察各種版本的魯迅文集、全集,還有許多工作值得做,這里只能談一些個人的思考。

《魯迅全集》是建立在魯迅自編文集基礎之上。魯迅說,有些文章“不過對于一人,一時的事,和大局無關,情隨事遷,無須再錄;或者因為本不過開些玩笑,或是出于暫時的誤解,幾天之后,便無意義,不必留存了”,因此就沒有收入自編文集[48]。此類文章收入集外文、全集后,不啻重生——再度被閱讀,再加以魯迅被神化——至少是仰視,或是學術生產的需要,人們每每要從中找出“意義”。演講記錄稿問題也比較復雜,某些演講記錄稿見報數月乃至數年之后,魯迅聲稱記錄漏落、錯誤之處太多,或是詳略失當,自己并未過目,不能算是自己的文章;還有一次講演,魯迅說忘了講題,也不記得當時講了什么。為魯迅編撰集外文的楊霽云自然也就刊落不取。不過,演講記錄稿見報時即發生了廣大的社會影響,引發贊否雙方的回應。私人函件則是移諸公共空間后,才參與建構魯迅的社會形象、發揮社會作用。情況很可能是,有些意思,魯迅不愿廣為傳播,才在書信中表達。《兩地書》也是經過刪改才出版的。文集不可避免地將單篇文章抽離首發的報章雜志、將序文抽離所序之書、將演講記錄稿抽離新聞報道,統稱“雜文”而匯聚成冊。研究“魯迅思想",我們固然可以不加區別的征引《魯迅全集》,研究魯迅的社會形象、社會功能,則要注意到文獻披露時間、首發的場合等問題。

全集的誕生把魯迅這個作家經典化了——也許各家的全集、文集、選集,皆無形中誘導讀者把作者視作自洽的、有著一貫之道的主體。瞿秋白的《〈魯迅雜感選集〉導言》抽繹出來的魯迅一貫之道,是與時(革命)俱變。許壽裳則堅稱魯迅一生的工作皆圍繞著研究、批判國民性這一點展開。魯迅本身的復雜性,又使得這兩種頗具代表性的魯迅觀皆能在《魯迅全集》中找到文本支撐。“場合”或許應該成為“我們考察魯迅的選擇與時代政治關系的切入口。私議越是敏感,親聞與傳聞者就越少。書信中既有率性之語,也頗多政治性酬答。雜文寫作本身,也展現出一個復雜的政治網絡:有應人之請而作的序記,有答政治組織和刊物的提問。有的出自瞿秋白之手而署魯迅筆名。有些是馮雪峰命題作文且指出‘可以這樣這樣的做'、魯迅犯難卻每每讓步的產物。有一兩句話是馮添上的,答托派信通篇皆為馮代筆,答徐懋庸信由馮草擬、魯迅作了增補修改”。對于全集的編纂者來說,某篇文章只要是魯迅署名,已被魯迅收入自編文章即可。80年代,胡風回憶了魯迅《答托洛斯基派的信》的出版過程,有不少人據此認為,文責不能由魯迅承擔。問題在于,魯迅自己為何不予否認?80年代之前,胡風為何沒有透露隱情[49]?后出的回憶提醒我們注意魯迅雜文的復雜的出版過程,同樣需要厘清的是,魯迅沒有公開表達的思想情緒與魯迅的社會形象、社會影響有別。

注釋:

[1]許壽裳:《致許廣平(1936年10月28日)》,《魯迅、許廣平所藏書信選》,長沙:湖南文藝出版社,1987年,第291—292頁。

[2] 許廣平:《我所應的許壽裳先生》,《人世間》第2卷第4期,1948年3月20日。

[3] 許壽裳:《致許廣平(1937年7月2日)》,《魯迅、許廣平所藏書信選》,長沙:湖南人民出版社,1987年,第316頁。

[4] 許廣平:《關于漢唐石刻畫像》,原載1938年10月20日《文匯報》,收入《許廣平文集》第2卷,南京:江蘇文藝出版社,1998年,第353-363頁。

[5] 楊霽云:《致許廣平(1937年3月26日)》,《魯迅、許廣平所藏書信選》,第244-245頁。

[6] 蔡元培:《記魯迅先生軼事》,《宇宙風》第29期,1936年11月16日。

[7] 臺靜農:《致許廣平(1936年11月10日)》,《魯迅、許廣平所藏書信選》,第333頁。

[8] 許廣平:《魯迅全集編校后記》。

[9] .周作人:《關于魯迅》,《宇宙風》第29期。

[10] 許壽裳:《懷亡友魯迅》,原載《新苗》第11期,1936年11月16日,收入《魯迅研究學術論著資料匯編》第2卷,北京:中國文聯出版公司,第77頁。

[11] 許壽裳:《魯迅與民族性研究》,《民主》第6期第2版,1945年11月3日。

[12] 許壽裳:《魯迅的生活》,原載《新苗》第13、14期,1937年1月16日、2月16日,收入《魯迅研究學術論著資料匯編》第2卷,第650頁。

[13]《在魯迅喪禮上的講話》,《蔡元培全集》第8卷,杭州:浙江教育出版社,1998年,第412頁。

[14] 堯民:《周作人論魯迅》,《魯迅研究學術論著資料匯編》第2卷,第647頁。

[15] 參閱王彬彬:《作為一場政治運動的魯迅喪事》,收入《往事何堪哀》,武漢:長江文藝出版社,2005年;《1936年的“救國會”與“民族魂”》,《鐘山》2004年第4期。

[16] 章乃器:《我和救國會》,《救國會》,北京:中國社會科學出版社,1981年,第437頁。

[17] 參見《上海市文化界救亡協會魯迅逝世周年紀念宣傳大綱》,原載1937年10月19日《救亡日報》,《魯迅研究學術論著資料匯編》第2卷,第857-859頁。蔡元培在1937年10月23日日記中寫道胡愈之來,未晤。留一函,并見示文化界救亡協會工作報告及各種文字印刷 品,并告該會推我為主席。即復一函,……普通委員不敢辭,主席則決乎不可任云。”

[18] 胡風:《關于魯迅喪事情況》,《上海社會科學》1981年第4期。

[19] 許壽裳:《致許廣平(1937年7月2日)》,《魯迅、許廣平所藏書信選》,第315-316頁。

[20] 許廣平:《致季芽(1937年5月23日)》,《許廣平文集》第3卷,第332-333頁。

[21] 許壽裳:《致許廣平(1936年H月10日)》,《魯迅、許廣平所藏書信選》,第293頁。

[22] 1937年5月17日,6月5日許壽裳致許廣平,《魯迅、許廣平所藏書信選》,第309頁、第314頁。

[23] 楊霽云:《致許廣平(1937年4月9日)》,《魯迅、許廣平所藏書信選》,第248頁。

[24] 許廣平:《魯迅年譜的經過》,《宇宙風乙刊》第29期,1940年9月16日。

[25] 同上。

[26] 此封給蔡元培的信系許廣平手跡,但無簽名、時間。《許廣平文集》第3卷,南京:江蘇文藝出版社,1991年,第330頁,北京魯迅博物館注釋。

[27]《魯迅先生紀念委員會昨日開成立大會》,原載1937年7月19日上海《大公報》,收入《魯迅研究學術論著資料匯編》第3卷,第836-837頁。

[28] 許壽裳:《致許廣平(1937年7月2日)》,《魯迅、許廣平所藏書信選》,第315-316頁。

[29]《周年祭》,《許廣平文集》第1卷,第422頁。

[30] 參見周國偉編:《魯迅著譯版本研究編目》,上海文藝出版社,1996年,第8-10頁。

[31]《救國會》,第355頁。

[32] 宜閑:《魯迅全集出世的回憶》,《文藝叢刊》(香港)第2期,1946年12月。

[33]《魯迅、許廣平所藏書信集》,第345-346頁。

[34] 李小峰致許廣平(1938年7月15日),許廣平致李小峰(1938年8月12日),《魯迅、許廣平所藏書信集》,第455-456頁。

[35]《魯迅、許廣平所藏書信集》,第448-449頁。

[36] 許廣平:《魯迅全集編校后記》。

[37]《魯迅、許廣平所藏書信集》,第317頁。

[38]《蔡元培日記》(下),北京大學出版社,2010年,第552頁。

[39] 許廣平致王云五(1941年2月27日),轉引自周國偉編《魯迅著譯版本研究編目》,第8頁。

[40]《魯迅全集發刊緣起》,《文藝陣地》第1卷第3期,1938年5月16日。

[41] 吳承婉:《我國第一部魯迅全集是怎樣出版的——記胡愈之同志一席談》,《人物》1985年第5期。

[42]《蔡元培日記》(下),第554頁。

[43] 蔡元培:《致許壽裳(1938年4月30日)》,《蔡元培全集》第14卷,第310頁。

[44] 許壽裳:《致許廣平(1938年5月29日)》,《魯迅,許廣平所藏書信選》,第318頁。

[45] 1938年6月5日,蔡元培寫了《魯迅全集》序,交茅盾拿去,并附上紀念本預約價100元。6月15日,蔡氏始“得許廣平函,說《魯迅全集》作序事,并述季函中語”。《蔡元培日記》(下),第562、564頁。

[46]《生活教育》第3卷第5期,1936年5月1日。此外還有《生活知識》《文學叢報》等雜志也刊載了這份宣言。

[47] 轉引自許廣平《魯迅全集編校后記》。

[48] 魯迅:《集外集?序言》,《魯迅全集》第7卷,北京:人民文學出版社,1981年,第3頁。

[49] 參閱葛飛:《1936:魯迅的左翼身份與言說困境》,《魯迅研究月刊》2010年第5期。

(轉載自南京大學中國新文學研究中心“春溫秋肅”微信公眾號)