席慕蓉:鄉關何處

四十年來,詩人、散文家席慕蓉在華語文壇引發了長久的“席慕蓉現象”,甚至交鋒論戰。

多年后,真正關注研究席慕蓉的人才發現,她無暇顧及這些討論,她要畫畫、教書、照顧孩子,更重要的是她無數次前往探訪她的原鄉——內蒙古。

祖籍內蒙古,生于四川,童年在香港度過,成長于臺灣地區,她人生的許多秘密都藏在她的蒙語名字“穆倫·席連勃”里,這個名字意為大江河。

在由媒體人、作家趙振江近期與席慕蓉的對話訪談中,席慕蓉回憶講述了故鄉在自己文學事業中的重要意義。

席慕蓉的名字里藏了很多秘密,這是來到臺灣地區以后才發現的。

此前,這個名字對我意味著一種流行文化現象。

她的詩歌曾紅遍大江南北,一代代讀者都能隨口背出她的幾句詩來:“如何讓你遇見我/在我最美麗的時刻/為這/我已在佛前求了五百年”(《一棵開花的樹》)。

在臺灣地區,她也曾掀起“席慕蓉旋風”,據桃園創新技術學院通識教育中心副教授周佩芳統計, “1981年詩集《七里香》推出一年多就銷售到第十版,此后也影響到音樂人周杰倫2004年發行的同名專輯。第二本詩集《無怨的青春》1983年2月初版,兩年內印行二十七版。1987年1月出版第三本詩集 《時光九篇》,出版三年多,也有二十七版的成績,至2004年為止也銷售到35印,共六萬九千二百本。由以上的銷售狀況,足以想見席慕蓉受讀者歡迎的程度;而席慕蓉詩集的暢銷紀錄,在詩壇既空前也絕后。”

“席慕蓉現象”引起評論者的諸多意見,甚至交鋒論戰。詩人蕭蕭寫下《綻開愛與生命的花街——評席慕蓉詩集<七里香>》 以及 1983 年《青春無怨·新詩無怨》 , 對席詩給予正面評價。

詩人渡也在《臺灣時報副刊》發表了《有糖衣的毒藥》,抨擊席詩不可取,自此引發了正反批評。學者游翠萍在《“席慕蓉現象”及其詩歌批評的困境》一文中指出,此后三十余年,“席慕蓉現象”及其詩歌對詩壇和批評者都是一個挑戰。

發現席慕蓉的詩人、編輯痖弦在席慕蓉的散文集《有一首歌》序言寫到:“席慕蓉的詩有很多是關于愛情,她對愛情的詮釋是另一種執著,對情人之間的離散,常常流露出哲學式的紓解,得與失都賦予了新的意義,她寫愛情的不勝今昔之感尤其動人。現代人對愛情已經開始懷疑了,席慕蓉的愛情觀似乎給現代人重新建立起信仰。”或許能部分解釋為什么她的詩歌廣受歡迎。

席慕蓉倒是沒太受“席慕蓉現象”影響,蕭蕭在關于《七里香》的評論里寫席慕蓉“自生自長,自圓自詩。”2000年《世紀詩選》中寫她“似水柔情,精金意志。”

席慕蓉無暇顧及這些討論,她要畫畫、教書、照顧孩子,更重要的是她要探訪她的原鄉——內蒙古。

席慕蓉祖籍內蒙古察哈爾部,生于四川,童年在香港度過,成長于臺灣地區,于臺灣師范大學美術系畢業后,赴歐洲深造,1966年底以第一名的成績畢業于比利時布魯塞爾皇家藝術學院。

席慕蓉的詩人朋友陳克華在認識她本人之前,一直以為席是江南女子,她說,“也許是名字的誤導,我一直以為她是南國金粉,在荷花叢里搖櫓采藕,歌吟而過的那種纖細又強韌的書香女子。”

其實,席慕蓉的秘密藏在她的蒙語名字“穆倫·席連勃”里,這個名字意為大江河。席慕蓉為人率直干練,有朋友說她“開車彪悍,像蒙古人騎馬”。她的祖輩曾飽受大時代的離亂之苦,她也跟著家人幾度遷徙漂泊。

認識席慕蓉后,陳克華開玩笑說, “你其實是薩滿,用寫詩來召喚你于時空中四散埋伏的族人。詩人不過是你現實的偽裝,你的靈魂是通天地萬物,陰陽鬼神的。尋根的散文固然要寫,但在詩里你其實已經完整,在那隔海望向蒙古草原的亙古眼神,你身為蒙古女祭司的典型性早已經完成。”

2021年我來到臺灣地區后,更意識到席慕蓉蒙語名字對她的意義,她的名字里藏著原鄉的大江河,那是母親的河流,也是身為成吉思汗嫡系子孫的外祖母的河流,當別人糾結于“亞細亞的孤兒”、省籍身份認同的矛盾時,她身在臺灣地區卻一直向往著蒙古高原。

1981年席慕蓉第一本詩集《七里香》出版,掀起洛陽紙貴的席詩風潮,多少讀者被她詩中的浪漫愛情所打動。但出版這本詩集時,席慕蓉已經38歲,結婚13年,育有一兒一女,她并不是不經事的少女,卻葆有少女的浪漫天真與純粹,并且終生不改其本色,即使到現在,她發現一首好詩也會興沖沖地給朋友打電話分享。

對浪漫和美的追求貫穿其一生。也許是來自于蒙古先祖的基因,也許來自父母的言傳身教。當年時局動蕩,逃難時母親沒有帶家傳的宗教圣物舍利子,卻帶了有玫瑰花圖案的窗簾,只是因為它美;而父親后半生都在歐洲傳播家鄉文化,在異國懷念故鄉。

由此,從1989年開始,幾十年來,席慕蓉無數次往返于臺灣地區與蒙古高原。

她不知為內蒙古流了多少眼淚,大概有一條河流那么多。上海博物館“內蒙古文物考古精品展”看到紅山文化黃玉龍,她哭;和孩子買童書,翻到唐代詩人韋應物的《調笑令·胡馬》:“胡馬,胡馬,遠放燕支山下。跑沙跑雪獨嘶,東望西望路迷。迷路,迷路,邊草無窮日暮。” 她也哭。

家人對她這種不時會發作的“鄉愁”總是采取一種容忍和觀望的態度,有些許同情,然而絕不介入,女兒甚至說過她:“媽媽,你怎么那么麻煩?”

事情早有預兆,早在小學五年級,席慕蓉在香港上完歷史課拒吃月餅時,就開始對蒙古原鄉的探求。“因為課上講蒙古人如何野蠻殘暴,元朝末年就有在月餅中夾字條,寫著‘八月十五殺韃子’的句子,約定同日起義,滅了元朝的傳說,同一課本上還寫著‘我國歷史上疆域最廣大的時代是在元朝。’”這種互相矛盾的論述,困擾著五年級的席慕蓉,也迫使她自己尋找答案。

這一尋找就是幾十年。

“我并不需要去特別偏疼自己父母的故鄉,她可以豐美,也可以貧寒,然而,請給她一個正確的位置,還給她原有的真實的本質。真理使我自由,但這真理需要我自己尋找。”席慕蓉說。

中央民族大學蒙古語言文學系的賀希格陶克陶教授在席慕蓉《寫給海日汗的21封信》一書的序言中,指出席慕蓉對蒙古題材的寫作有三個階段,“第一階段是個人的鄉愁,第二階段是對族群文化的認識,第三階段是更開闊的對大自然的認識。”

席慕蓉開始寫想象中的原鄉,后來實地踏訪寫見聞感受,再到研讀原鄉的書籍、拜訪原鄉的長老、學者,寫蒙古史詩《英雄時代》,一路走了三十余年,讀過她作品的人,很難不被她的熱情感染。

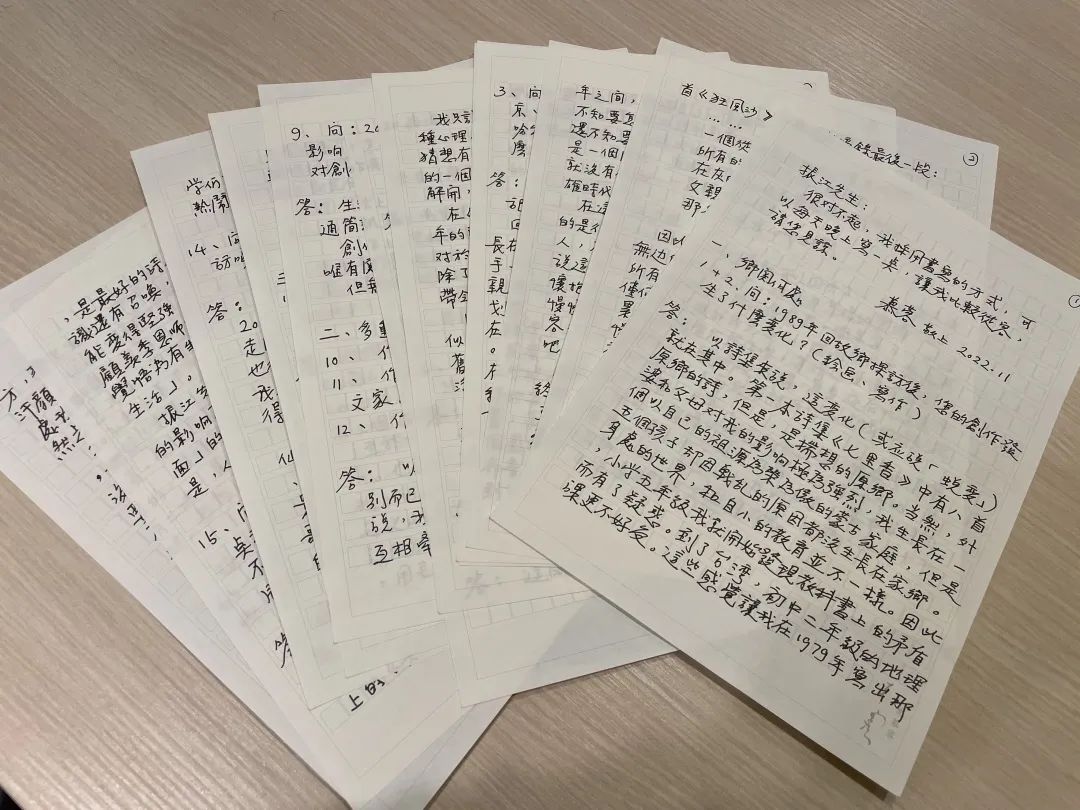

2022年我約訪席慕蓉,起先由于追趕書稿的進度,她拒絕了我的采訪。后來人民文學出版社的編輯把我寫的關于自己鮮卑族身份的故事分享給她,她接受了采訪,并回復我“振江先生,很對不起,我采用書寫的方式,可以每天晚上寫一點,讓我比較從容,請您見諒。”

不久后, 我收到席慕蓉手寫的回信,洋洋灑灑十二頁,筆跡疏朗開闊,整理如下:

席慕蓉訪談回信

趙振江:1989年回故鄉探訪后,您的創作發生了什么變化(繪畫、寫作)?一生尋問鄉關何處,故鄉對您意味著什么?

席慕蓉:以詩集來說,這變化(或者說“蛻變”)就在其中。第一本詩集《七里香》中有八首原鄉的詩,但是,是揣想的原鄉。當然,外婆和父母對我的影響極為強烈,我生在一個以自己的祖源為榮為傲的蒙古家庭,但是五個孩子卻因戰亂的原因都沒生長在家鄉。身處的世界,和自小的教育并不一樣。因此,小學五年級我就開始發現教科書上的矛盾而有了疑惑。到了臺灣地區,初中二年級的地理課更不好受。這些感覺讓我在1979年寫出那首《狂風沙》,我現在摘錄最后一段:

《狂風沙》

……

一個從沒見過的地方竟是故鄉

所有的知識只有一個名字

在灰暗的城市里我找不到方向

父親啊母親

那名字是我心中的刺

因此,1989年竟然可以回去了,可以親見那無邊的山河大地,對我是怎樣的震撼!那“所有的知識”再不僅僅是一個名字了,也不僅僅是耳聞和目見而已,還有幾千年幾萬年累積的線索在等待你,等待你來慢慢進入、慢慢被提醒,真是沒有比這更幸福的時刻了!而我居然可以在這樣的時刻里走了整整三十年。

所以,這樣的蛻變在我詩集的出版中清楚可見。第三本《時光九篇》在1987年的1月出版,但一直到1999年的5月,第四本詩集《邊緣光影》才遲遲出現,因為,在這十二年之間,我遇見了一直在等待中的原鄉,還不知要怎樣在詩中表達。寫了一些散文,但還不知要怎樣將她寫入詩中。《邊緣光影》是一個開始,原鄉的詩句終于出現了,從此就沒有停歇,一直到如今的第九本詩集《英雄時代》。

在這本詩集里,只有七首長篇敘事詩,說的是很古老的從前的事。好像作者是另外一人,不再是席慕蓉的一貫風格了。所以有人說這是“改變”,卻不知這是我自小在心中懷抱著的愿望,再用近十年的時間一首一首慢慢寫出來的,或許不能用美麗的蝴蝶來形容,但用樸拙的蛾蟲來說,也是一種“蛻變”吧。

這個從小“生在漢地不知根源”的女子,終于見到根源、走進根源,并且寫出根源了。(在繪畫上也是如此,題材方面也進入蒙古高原了。)

趙振江:您一生在很多地方生活過,重慶、南京,香港、臺灣、布魯塞爾 、錫林郭勒(察哈爾盟明安旗),對這些地方的記憶分別是什么?

席慕蓉:我可否簡略回答?否則就可能是長篇傳記了。好嗎?

回答如下:

重慶:只記得公路上有一種白花長在樹上,香氣芳馥。

南京:記得玄武湖,手上拿著一個碩大的蓮蓬,在小船上,坐在父親懷中劃槳,人在暗影中。

香港:是我甜美的童年,在課堂上第一次有老師夸我,喜歡我寫的作文。用廣東話背整首《琵琶行》《木蘭詞》,在學校里有同學成為知交的“死黨”。

臺灣地區:終于安定了下來,是尋到的家園,可以安心讀書,有了長久的朋友,并且開始工作。而且和周圍的人即使不認識也有了一種群體的感覺。

布魯塞爾:是我青春記憶永存的地方,在此尋到知心伴侶,還有良師的鼓勵。

錫林郭勒(察哈爾盟明安旗):整座蒙古高原就用您寫的這一個地名來代表吧。原來這里是我畫筆和詩文的隱藏著的泉源,少年時以為是自己的構思,到了高原上,才發現它就在我眼前的一個山坡前出現,如夢似幻:

“……回去了 穿過那松林

臨終有模糊的鹿影”

又譬如那常在我素描里出現的孤樹,在我抵達高原的第一天,在父親的草原上,朋友在他的車中呼叫我停車,指給我看,說:“席慕蓉,你的樹。”

一棵孤獨的樹,就在一片無邊的沃野上,夕陽西下,把它的影子延伸到無限的長。

趙振江:在您看來,所謂鄉愁到底是什么?

席慕蓉:世人對自己根源所在的地方有一種學者所稱的“集體的潛意識”。但各人又有各人不同的焦點。

我只能說我自己的:原來我以為鄉愁只是一種心理上的觸動,到了中年以后,有時候會猜想有沒有一種可能“原鄉”會長在自己身體的一個器官里,跟著我們到處跑?現在謎團解開,果真它與生理上的器官有關。

在《寫給海日汗的21封信》中,說到2014年的諾貝爾醫學獎給了三位學者,獎勵他們對于“海馬回”的研究,原來,這個海馬回除了主管記憶之外,又掌管空間認知,可以帶領人類重回舊地。

因此,當我踏上父親草原的那一刻,仿佛似曾相識,那是族群保留在我的海馬回里的舊日記憶,不知道是幾代又幾代的記憶,在浮沉又浮沉之間終于發生了作用。

所以,我自覺非常幸運,能夠回到了沒有太大變異的草原,認出了自己的來處,終于通過了上蒼給我的測試。

趙振江:您的孩子們,如何看待自己蒙古人的身份,隨著他們的成長,對您在高原行走會有什么理解上的變化嗎?

席慕蓉:我給您附上一篇散文的影印吧,這是我女兒的經驗。至于兒子自己也去過,也曾經跟我同行。現在的年輕人理解力比較強,有時對我的分析還挺銳利的。

我想,他們終于了解,媽媽所有的,只是一片癡心。包括流淚,也是由不得自己的。

女兒的故事:后來這位多年來一直認為事不關己的旁觀者,有一天忽然在電話里激動地對席慕蓉說,媽媽,我現在明白你為什么會哭了。

女兒到美國學音樂,她是彈鋼琴的,現在在美國的大學里教鋼琴演奏。1995年,她剛去的時候,有一次突然半夜打電話給我說,“媽媽,我以前老是看見你聽著唱片流淚,覺得你很麻煩,很無聊,可是我今天知道你為什么流淚了,因為今晚蒙古族的圖瓦合唱團來我們學校演唱,他們的聲音一出來,我就開始掉眼淚,真是好奇怪。西方的同學也說他們唱得真好,可是只有我知道歌里的孤獨與寂寞,好像跟我靠得很近,我知道你為什么會哭了。”然后她說,“媽媽,你帶我去內蒙古吧!”

趙振江:您在作品《寫給海日汗的二十一封信》中,想象了一個生長在內蒙古的蒙古少年,并為其取名海日汗。書出版后,有收到“海日汗“的什么反饋嗎?

席慕蓉:有啊!(有讀者)寫信給我自稱也是“海日汗”。到一個大學演講,橫幅海報上寫著:“海日汗們歡迎您的來到!”很受感動!

趙振江:2020年疫情以來,您的生活受到什么影響嗎?怎么看待這場持續將近三年的疫情?

席慕蓉:生活上是深居簡出。與友人多用打電話或通簡訊來聯絡,偶爾開車出去走一走。

創作上也受影響,什么都慢下來了。好像唯有閱讀不受干擾。但無法抱怨,這是人類自己招來的禍端。

趙振江:您有豐富的人生閱歷,兼有多重角色,如作為大眾文化現象的席慕蓉,作為創作者的席慕蓉,畫家、詩人、散文家,作為蒙古人的席慕蓉,您怎么看待自己的角色?

席慕蓉:以上三題是他人將我劃分為這么多的類別而已,我自己并不容易分割自己。對我來說,我只是一個“人”而已,工作起來時會互相牽扯或者互相融合,很難分的。或許只有作為“蒙古人”的時候,在臺灣地區身份比較特別一些些。如果回到內蒙古,我和周圍的朋友就完全一樣了。(或者,還是有點分別,也許,我會被稱作:“那個從臺灣來的蒙古人”了。)

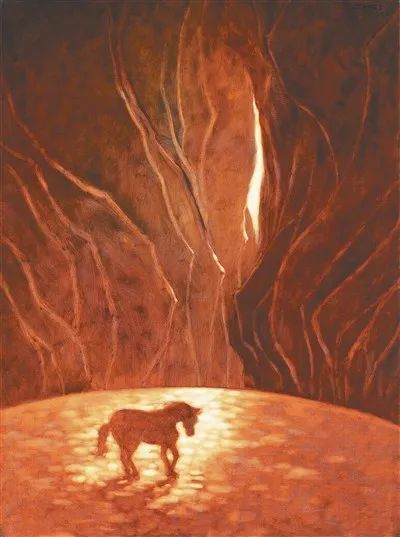

《困境》席慕蓉 畫

趙振江:溥心畬先生當年上課,如何指導您“對對子、寫詩、填詞”?

席慕蓉:對對子是針對全班教學的,他首先發給我們每人一張上面寫了許多兩個字的詞,要我們去找其中可以相對的。后來有給我們一張有三個字的許多詞語,等等。

至于填詞,班上就沒人交卷了,除了我以外。也是受同學的托付,說不要讓先生太為難。班上只有我一人愛寫舊詩詞,于是每次上課,就由我先交上一些幼稚的作業,請先生批改。他常常是看了之后,含笑不語,用毛筆改了幾處后要我回去看,然后,同學們就開始上前問其他的問題,一堂課就熱熱鬧鬧地展開了。

趙振江:您在書中也寫到“帶葉嘉瑩老師去探訪嘎仙洞”,葉老師對您的影響有哪些?

席慕蓉:首先是葉先生的“身體健康”!那年是2005年,葉先生足歲已是八十一歲了!但行走步伐從容極了,雖不是健步如飛,但也從來不落人后不需要別人等待。那時候的我還不太以為意,但是現在想起來可真是不得了啊!

然后是對周遭的事物充滿了好奇心,在嘎仙洞探訪時,還一直深入直上到所謂“后庭”、“高庭”的洞穴的高處。沿途見到美好的景象,先生會講述與這些景象有關聯的詩歌,整個行程仿佛是一場與秋山秋水同歡的詩歌課程。

先生其實歷經喪亂,生命里承受過多次難以承受的打擊。然而,如她所言,是詩歌,是最好的詩人在詩中顯現出來的氣魄和膽識還有召喚,是進入這種召喚之后,讓先生能變得堅強、智慧、超脫。并且終于體悟到顧羨季恩師的那句話:“一個人要以無生之覺悟為有生之事業,以悲觀之體驗過樂觀之生活。”

振江先生,我無法回答您關于葉先生對我的影響有“哪些”?我只能說那是一種“全面”的征服。我自知雖不能及其于萬一,但是,心向往之。

2002年,葉嘉瑩(左)與席慕蓉在葉赫河畔

趙振江:《我為記憶命名》中寫到齊邦媛老師點評您寫蒙古英雄的詩歌,直言不諱地指出不足,并給予鼓勵,2020年《英雄時代》出版后,齊老師有什么反饋嗎?

席慕蓉:謝謝您問了這個問題,不然,我還不好說出來呢。(所以,這是第一次發表。)

齊先生指責的是那篇第一次發表在《文訊》上的《英雄博爾術》,確實有很多不足的地方,齊先生一一排出來,明顯的缺失。讓我汗顏。因此,后來詩集出版前,那些不足之處我都重新再寫了,多出好幾百字。但是仍然忐忑不安。不知道齊先生如何看待。

2020年12月10日下午,齊先生打電話給我,她說了許多,我摘錄這幾句給您:“有和沒有,是很重要的問題。有故鄉在,才是重要的。你現在理直氣壯,因為你在蒙古高原有土地、有故鄉。你怎么都可以,怎么做都對。因為,有故鄉為你撐腰。多令人羨慕。”

振江先生,這是齊邦媛先生點評中最重要的一段話,是第一次有人對我這樣指出“故鄉”給我的支持,我深深感激。

給您的回答到此結束,敬祝文安

慕蓉敬上11月6日 2022年

- 小詩人和他們的95后語文老師[2022-12-09]

- 海城:寫詩已演化為一種自身的本能需要[2022-12-09]

- 宇軒:母親走后,我寫下的所有文字如同一首游子歌[2022-12-08]

- 梁久明:只有寫出了情懷,詩的境界才會高遠[2022-12-07]

- 詩歌批評:筆底波瀾與詩性正義[2022-12-06]

- 詩歌潛藏了人們內心生活的珍貴秘密[2022-12-05]

- 裴福剛:詩歌寫作是日常生活里非常重要的一部分[2022-12-02]

- 于堅:寫詩是神性天真誠實高尚莊嚴智慧之事[2022-11-30]