黃喬生:一個字,一篇文,一卷詩 ——新編《魯迅手稿全集》識小

魯迅手稿出版迄今已有八十多年的歷史。魯迅逝世后到現在,其手稿的整理出版幾乎沒有間斷。大規模的出版是在 20世紀七八十年代。從1978年到 1986年,文物出版社陸續出版了《魯迅手稿全集》,珂羅版影印線裝60卷,并出版了平裝本,隨后,20世紀90年代,上海古籍出版社和上海書畫出版社分別出版了《魯迅輯校古籍手稿》和《魯迅輯校金石手稿》。2021年9月28日,由國家圖書館出版社、文物出版社聯合出版的《魯迅手稿全集》在國家圖書館首發,全套78冊、共計3.2萬余頁,采用高清影印技術,是迄今為止最全的魯迅手稿結集,也是國內最大規模的手稿全集。

《魯迅手稿全集》分為七編:文稿編、譯稿編、書信編、日記編、輯校古籍編、輯校金石編和雜編。新版全集的特點一是“全”,即收錄內容更全面。除魯迅創作、輯錄、翻譯的作品手稿外,還將其課堂筆記、古籍抄本、手寫賬冊、單據,以及有修改手跡的校樣稿等多種類型手跡資料納入收錄范圍。二是“精”,即編纂方式更科學。編者對海內外現存魯迅手稿與墨跡進行了全面征集、整理、影印,并就各編分類、定名等核心問題做了認真的研究論證,對所收錄的每一件手稿的名稱、時間、數量、尺寸、收藏者等信息進行了嚴格核查和考證。三是“真”,力爭每件手稿都采用原件掃描、原色影印、原大排印。

與20世紀文物出版社出版的《魯迅手稿全集》相比,這一版手稿全集的文稿、日記、書信編增加體量不大,文稿編增加了“詩稿”部分;書信編除增加部分書信外,還增加了近600件信封及其他附件。譯稿編是文物出版社的《魯迅手稿全集》曾計劃出版而未能施行的,幾十年來,魯迅譯稿的收藏單位有零星整理出版,如北京魯迅博物館的《魯迅譯〈死魂靈〉手稿》,上海魯迅紀念館的《魯迅譯〈毀滅〉手稿》等,但此次第一次以全編的名義出版,其中包括從未面世過的《文學者的一生》等 11 種譯稿。此外,金石編也有較大幅度增加。

新版《魯迅手稿全集》的新增部分中,最引人矚目的是最后一編“雜編”。所謂“全集”的“全”,在某種程度上取決于“雜編”的“雜”,因為雜收的目的是要將魯迅的手稿手跡囊括殆盡。編者的確為此下了很大功夫,僅這一編就達16卷之多,其中有課堂筆記、校稿、便條、收據、設計圖紙等,甚至別人以魯迅的名義代筆的文件也收羅其中,留作參考。

全集卷帙浩繁、內容豐富,值得深入研究、全面總結。本文結合自己參與全集編輯過程中的一些感知,就幾個小問題談一些粗淺的看法。所謂“一個字”,是從雜編的“雜”字談及魯迅的雜感和雜文問題;“一篇文”,是從一篇文稿討論作家的佚文問題“;一卷詩”,是從全集中的一卷詩稿旁及魯迅的文體問題。

一、一個字:“雜”

新編《魯迅手稿全集》編纂原則中有一條是“應收盡收”,在“全”字上做文章,本是題中應有之義,所以就有了第七編“雜編”。關于這一編的命名,專家委員會意見頗不統一,先后擬出綜合編、附編、雜稿編、雜編等幾種名目。有人說,既然書名叫手稿全集,收入其中,就等于承認是手稿,但因為品種繁多,不好分類,所以叫“雜稿編”或雜編;但也有一種意見認為,零散的手跡不能算是手稿,只能作為附錄,所以應該叫“附編”。

我主張用“附編”,就是覺得這些信手寫來便條之類不是“稿”,既不成稿,也不能稱為未定稿。稿有各種形態,有的是草稿,有的是修改稿,有的是未定稿,有的是成稿,應加以區別。例如,雜編中占較大比重的課堂筆記,雖然成形成塊,卻只是一種記錄,并非魯迅自己起草的稿子,也不是原創文稿或譯稿。自然,魯迅的片言只字都有價值,為了展現他的書寫工作的全貌,所有字跡都不妨收錄。不過,附驥尾可矣,何必稱“稿”?故應稱作“附編”,以區別于其他整編或正編,因為那些才是手稿全集的本體和主體。

因為意見不統一,最后由專家委員會決策組票決出了“雜編”之名。

當然,雜編或附編,其實也只是名稱的問題,對手稿編輯的實際工作影響不大,反正總的原則已經確定——見字便收。專家委員會成員大多數是魯迅研究專家,不但不反對多收,反而都一致認為越多越好,因為這樣可以省卻研究者檢索的工夫。的確,全集和同時建立的魯迅手稿數據庫將大大便利讀者和研究者。我忝列魯迅研究隊伍,自然也樂見施行全收原則,而不在意去爭什么名目。

但是,我由此想到困擾我很久的兩個字:“全”和“雜”。

其實,“全”字中是很可能含有“雜”的,當然也可能含有“大”——大而全,全而雜,“大”“全”兩字,可以說是孿生兄弟。關于全,我在討論《魯迅全集》的定名問題時,曾經說過,這種追求,由來已久。魯迅自己生前也注意到了,1936年3月28日他寫信給增田涉討論《中國童話集》的編譯問題時就說:“日本怎么搞的,最近好像很喜愛‘全集’這個詞兒。”商業操作是個中主要原因。作家尚健在,就有出版商來編輯出版“全集”,仿佛在為他的死做準備,而且給人的感覺是其死亡為期不遠。其實,便是死去的作家,“全集”也很難實現。即如去世已經八十多年的魯迅,全集也不能說“全”,其手稿全集同樣如此。

不過,把全集這個名目安在魯迅著作上,還真是日本出版界做了先導。魯迅剛剛去世,日本改造社負責人就將原擬出版的《魯迅雜感選集》擴大成7卷本的《大魯迅全集》,于1937年2月出版,比中國的《魯迅全集》還早了一年。抗戰軍興,上海成了孤島,中國文化界同仇敵愾,在艱苦的條件下奮力完成《魯迅全集》的出版,或者就有與日本同行較量的意思。沒想到當時倉促定下的名目,為后來的魯迅著作出版定了基調。

我在《站在魯迅著作出版的新起點上——人民文學出版社成立 70 周年感言》(《文學名著誕生地:人民文學出版社1951—2021》,人民文學出版社,2021年版)中說:

何謂全集?是作品全集,還是文字全集?中國古代作家著作編纂雖然有“大全集”的名目,但實際上很少見,一般都稱“文集”或“詩集”,如果兼有詩文辭賦乃至奏章,就干脆叫“集”,如《蘇東坡集》《陸宣公集》。“全”字的使用以致濫用,使后來的編纂者被動, 因為為了成就“全”,就須修訂增補,卻又總難齊備,反而催生了一門“考佚學”(或曰“不全學”)。1938年的《魯迅全集》收入譯文、古籍校勘,甚至還計劃收錄美術收藏——后一項并沒有實現,此后也有人嘗試,出版了《魯迅大全集》。看來,魯迅著作編輯出版,難以擺脫“全”字的不幸符咒了。

因為要全,就應收盡收,而見字便收,就難免駁雜,甚至不該收的也盡數囊括。手稿全集倒也罷了,讀者可以借此看到魯迅的書寫成果,簽名、便條、合同、賬目等,的確都是重要物證。即便是“魯迅”這兩個字書寫百次,全都收入也是應該,因為每次簽名都不一樣——實際上正是如此,譬如出版公司給魯迅的稿費單據,有他親筆簽名數十件,當然要收錄,甚至就連別人代簽的也都不是完全沒有參考價值。

然而,假如魯迅文集或全集采取這種方針,就難以顧及純文學的“純”字了。凡是文字都予收錄,就使《魯迅全集》成了“魯迅字集”。怎奈“全”在文集編纂中似乎已經成為高標,在編者和讀者心目中也成了定式,很難想象將《魯迅全集》改為《魯迅文集》或《魯迅集》。可以說,《魯迅全集》已經樹立了一個典范,引來更多作家文集紛紛效仿。

我因為這個“雜”字,又想到了魯迅的“雜文”。如果以“雜”來統領《魯迅手稿全集》中收羅的各種魯迅手跡——筆記、家用賬、收據、便條之類,那么“雜”就還有次要和邊緣的意思——讀者或許正是這樣看待“雜編”的。但在魯迅的創作中,就有這么一類以“雜”命名的文類,是魯迅的重要文學成就,即中國現代文學史上總與魯迅的名字聯系在一起的雜文。與手稿的“雜編”放在全集的最后相反,魯迅的雜文長期以來享有很高的榮譽,不僅與其小說、散文、詩歌一樣占有文學創作的一席之地,甚至在某些特殊時期還被賦予更大的價值。

盡管魯迅的雜文在文界和研究界都有極高的地位,但這種文體長期以來并沒有被界定得清楚明白,其實雜文并不是一個獨立的文體,乃是散文大類中的一個小類。實際上,雜文這一名稱的出現給現代文學文體帶來很大困擾。直到今天,在一些人心目中,雜文還不算是純正的文學作品。很多文學院設立了創意寫作班,卻很少有寫雜文的實驗項目。但到了魯迅這里,文學史就不由自主地稱贊起雜文來。魯迅寫雜文較多, 就成了這個文體的代言人,賦予雜文更高的文學性。

中國古代便有“雜文”這個詞語。魯迅早期是在傳統意義上使用這個概念的。1918年12月,魯迅的書賬中提到“面城精舍雜文一冊”。魯迅稱自己的第一本文集《墳》為“雜文集”,也正是延續了這種含義。他在《寫在〈墳〉后面》中說:“在聽到我的雜文已經印成一半的消息的時候,我曾經寫了幾行題記,寄往北京去。” 因為《墳》中所收文章,文言和白話相間,論說和敘述摻雜,形態上顯得復雜。當然,這也是一種謙辭。魯迅在1926年10月29日致陶元慶信中說:“《墳》是我的雜文集,從最初的文言到今年的,現已付印。可否給我作一個書面?”此后一段時間,他不大用“雜文”稱呼自己的那種論辯性比較強的文章,而多用雜感或隨筆稱呼。他在《且介亭雜文》序言中解釋過:

近幾年來,所謂“雜文”的產生,比先前多,也比先前更受著攻擊。……其實“雜文”也不是現在的新貨色,是“古已有之”的,凡有文章,倘若分類,都有類可歸,如果編年,那就只按作成的年月,不管文體,各種都夾在一處,于是成了“雜”。

瞿秋白為魯迅編輯文集,并沒有用“雜文集”,而是用了《魯迅雜感選集》(上海青光書局,1933年版)的名目。瞿秋白筆下的“雜感”,并不是在指文體,而是指作家的一種寫作方式、寫作狀態,這種方式和狀態因此催生了一種文章樣式,形態多樣,可以是論說,也可以是筆記、語錄。魯迅的“小雜感”,其實就是語錄或曰箴言體。晚年,因為卷入有關雜文的論爭,魯迅時或被人稱為“雜文家”,他本人也開始常用“雜文”一詞。例如,在1934年10月為徐懋庸的《打雜集》所作的序中就力挺雜文,將之提高到文學體裁的高度。

魯迅后期的文集多按寫作年代收編,幾乎一年一本,因為有的集中在同一刊物上發表,性質相同,文體一致,輯錄和排列規整有序,如《偽自由書》《準風月談》等。但到最后兩三年,多有雜感、散文等混編在一起的現象,或是因為年老多病而且忙碌,來不及分類,文集中遂又有了“雜文”的名目,如《且介亭雜文》,但也只有這一部(后面的二集、末編系其去世后出版,且沿用他的“且介亭”命名)。后世人們因為考慮到魯迅自編文集的完整性,都傾向于遵從魯迅本人的編法,因而也就籠統地稱他的這些文章為雜文了。

正是因為魯迅的編年文集流于駁雜,在某種程度上也造成后來人們對于他的文體意識不夠重視。其實,魯迅本人是很重視文體的,在《自選集》自序中敘述《吶喊》出版后自己的寫作情況道:

有了小感觸,就寫些短文,夸大點說,就是散文詩,以后印成一本,謂之《野草》。得到較整齊的材料,則還是做短篇小說,只因為成了游勇,布不成陣了,所以技術雖然比先前好一些,思路也似乎較無拘束,而戰斗的意氣卻冷得不少。新的戰友在那里呢?我想,這是很不好的。于是集印了這時期的十一篇作品,謂之《彷徨》,愿以后不再這模樣。“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。”不料這大口竟夸得無影無蹤。逃出北京,躲進廈門,只在荒涼的大樓上寫了幾則《故事新編》和十篇《朝花夕拾》。前者是神話,傳說及史實的演義,后者則只是回憶的記事罷了。此后就一無所作,“空空如也”。可以勉強稱為創作的,在我至今只有這五種。

語氣中透露著這樣的意思,他的雜感集或曰雜文集并非創作,這謙辭中正體現出他對文體要求的嚴格。

總之,“雜”字作為文體進入中國現代文學,當然不能就因此斷定是純文學衰落的表征,但這個字如此頻繁地與魯迅聯系在一起,且給人駁雜、雜亂、混雜的印象,也不符合魯迅文章的實際以及魯迅自己的文體意識,這可能是當初我主張手稿全集最后一編不用“雜編”而用“附編”命名的潛在心理原因。

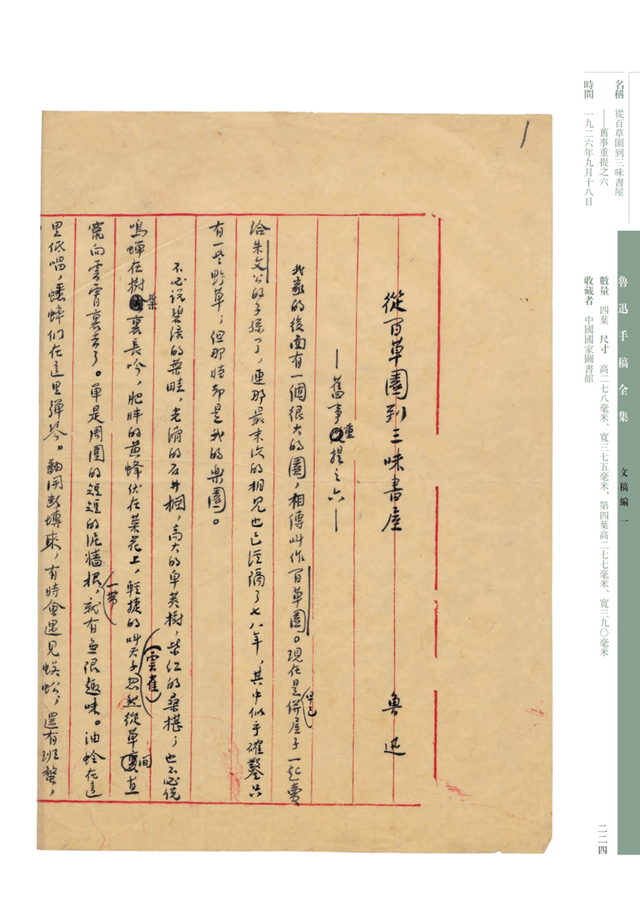

二、一篇文:《勢所必至,理有固然》

《勢所必至,理有固然》這份手稿并非新發現。文物出版社的手稿全集將其收錄在“著作編”,新編照收,沒有異議。我舉出這篇手稿,是為了說明軼文、逸文、佚文和棄文的問題。

據許廣平回憶,《勢所必至,理有固然》剛寫完,她便跟魯迅提及一件小事,無意中引起了魯迅的煩惱,以致魯迅把它團掉了。事后,她乘魯迅不注意,撿起紙團兒,重新謄抄了一遍,準備投寄報刊發表。但征詢魯迅意見時,得到的答復卻是“不要不要”。

這是一篇只寫了 400多字的“未完稿”:

有時發表一些顧影自憐的吞吞吐吐文章的廢名先生, 這回在《人間世》上宣傳他的文學觀了:文學不是宣傳。

這是我們已經聽得耳膜起繭了的議論。誰用文字說“文學不是宣傳”的,也就是宣傳——這也是我們已經聽得耳膜起繭了的議論。

寫文章自以為對于社會毫無影響,正如稱“廢名” 而自以為真的廢了名字一樣。“廢名”就是名。要于社會毫無影響,必須連任何文字也不立,要真的廢名,必須連“廢名”這筆名也不署。

假如文字真的毫無什么力,那文人真是廢物一枚,寄生蟲一條了。他的文學觀,就是廢物或寄生蟲的文學觀。

但文人又不愿意做這樣的文人,于是他只好說現在已經下掉了文人的招牌。然而,招牌一下,文學觀也就沒有了根據,失去了靠山。

但文人又不愿意沒有靠山,于是他只好說要“棄文就武”了。這可分明的顯出了主張“為文學而文學”者后來一定要走的道路來——事實如此,前例也如此。正確的文學觀是不騙人的,凡所指摘,自有他們自己來證明。

坊間有魯迅文集對這篇文章做了這樣的題注:“本篇雜文未發表,根據手稿,編入《集外集拾遺補編》。”要不要稱為 “雜文”,請參看本文第一節。注釋是否恰當,卻更值得注意。

魯迅這篇文章并沒有真的展開辯論,說明什么樣的“勢所必至”,怎樣的“理有固然”。可能是因為他寫到 400多字的時候,突然發現這些話正是自己所說的那種“我們已經聽得耳膜起繭了的議論”。

關于這篇論說文的起因,有不少研究者做了細致的研究。主要的觀點是,魯迅論說了一番,發現并沒有打中論爭對象廢名的要害,反而殊途同歸,得出近似的結論。有人認為,魯迅之所以不同意發表,是因為不愿意把他跟周作人文學觀的分歧公諸報端。魯迅在第一自然段中寫道:“有時發表一些顧影自憐的吞吞吐吐文章的廢名先生,這回在《人間世》上宣傳他的文學觀了:文學不是宣傳。”魯迅自己寫文章,在論述文學的宣傳性時是這樣的態度:“一切文藝固是宣傳,而一切宣傳卻并非全是文藝”,因此,他自然不滿“文學不是宣傳” 的文學觀。但問題在于,廢名并沒有講過“文學不是宣傳”的話,其在《人間世》上發表的《知堂先生》一文的最末一段說,他看了一部名叫《城市之夜》的國產影片, “悟到古今一切的藝術,無論高能的低能的,總而言之都是道德的,因此也就是宣傳的……當下我很有點悶窒,大有呼吸新鮮空氣之必要。這個新鮮空氣,大約就是科學的……后來同知堂先生閑談……他不完全的說道:‘科學其實也很道德。’我聽了這句話,自己的心事都丟開了”。魯迅寫到 400 多字的時候,大概也看清了這一點,團掉稿子,并且不同意發表。

魯迅這篇短論以諷刺的語氣行文,似有怨憤存于胸中。魯迅對廢名有所不滿是明顯的,還拿廢名的名字做文章,但項莊舞劍意在沛公,他是在影射周作人。此前,周作人、廢名等對魯迅在上海參加左翼運動頗有非議。這是魯迅已經看到的。而魯迅對周作人等所謂 “京派”在上海文壇的活動也有過諷刺。例如,在《“京派”和“海派”》中諷刺說:

選印明人小品的大權,分給海派來了;以前上海固然也有選印明人小品的人,但也可以說是冒牌的,這回卻有了真正老京派的題簽,所以的確是正統的衣缽。二,是有些新出的刊物,真正老京派打頭,真正小海派煞尾了;以前固然也有京派開路的期刊,但那時半京半海派所主持的東西,和純粹海派自說是自掏腰包來辦的出產品頗有區別的。要而言之:今兒和前兒已不一樣,京海兩派中的一路,做成一碗了。

)

“老京派打頭”一句,可能是在影射周作人。《人間世》創刊號的封面是周作人的巨幅照片,編者林語堂對周作人的崇拜之情溢于言表,圖注用的是“京兆布衣知堂先生近影”之類的大傲若謙之辭。這已經讓魯迅不滿,但最觸動魯迅的是廢名寫于 1932年4月6日的《周作人散文鈔》序,其中將周氏兄弟做了一番比較:

說到這里我不禁想起魯迅先生,魯迅先生與豈明先生重要的不同之點,我以為也正就在一個歷史的態度。魯迅先生有他的明智,但還是感情的成分多,有時還流于意氣,好比他曾極端的痛恨“東方文明”,甚至于叫人不要讀中國書,即此一點已不免是中國人的脾氣,他未曾整個的去觀察文明,他對于西方的希臘似鮮有所得,同時對于中國古代思想家也缺乏理解,其與提倡東方文化者固同為理想派。豈明先生講歐洲文明必溯到希臘去,對于希伯來,日本,印度,中國的儒家與老莊都能以藝術的態度去理解它,其融匯貫通之處見于文章,明智的讀者諒必多所會心。魯迅先生因為感情的成分多,所以在攻擊禮教方面寫了《狂人日記》近于詩人的抒情;豈明先生的提倡凈觀,結果自然的歸入于社會人類學的探討而沉默。

魯迅先生的小說差不多都是目及辛亥革命因而對于民族深有所感,干脆的說他是不相信群眾的,結果卻好像與群眾為一伙,我有一位朋友曾經說道:“魯迅他本來是一個cynic,結果何以歸入多數黨呢?”這句戲言,卻很耐人尋思。這個原因我以為就是感情最能障蔽真理。而誠實又唯有知識。

廢名的文章對周作人推崇備至倒也罷了,但將兄弟二人做比較,褒貶之意明顯,雖然不一定是有意挑釁,客觀上卻引起魯迅不滿。魯迅雖然沒有公開回應,但私下里的評論相當刻毒。1932年11月20日他在給許廣平的信中寫道:“周啟明頗昏,不知外事,廢名是他薦為大學講師的,所以無怪攻擊我,狗能不為其主人吠乎?”

所以,魯迅在這篇短文中對廢名的反擊是帶點兒“復仇”的意味的,自然也難免有些“流于意氣”。魯迅擅長的短小精悍的雜感,被人稱作“投槍匕首”,誠然是確當的,但并非每一次投擲都能擊中或擊中要害。魯迅知道把握分寸和看準時機的重要性,因此,即便已經打磨出投槍匕首,也不一定投擲出去。許廣平本應體會魯迅刪改、毀棄的意思,不必公之于眾,但因為時過境遷, 將自己寶愛的魯迅文稿手跡拿出來與讀者分享了。

在作家本人看來是棄文,在家人可能覺得是妙文,而后世的研究者見之則視為“佚文”,如獲至寶。從公開發表后的效果來說,這篇文章的確讓研究者欣喜,因為其中表達的是作者有過的思想,而且是不愿發表的思想。

這些,當然都無可厚非,甚至讓人感動。但研究者和編輯者對此要做出清晰的說明,讓讀者了解從手稿到印刷品的演進過程。否則就會造成后來有研究者對這篇文章的誤讀,如認為這是魯迅以文藝為武器的一次精準有力的打擊,正中對方要害,就是沒有尊重魯迅原意的發揮了。

因此,手稿和文集編纂中應該注意的一個問題,就是必須尊重已故作家的意愿,不收那些他們不愿公之于眾的文字。但是,文學研究的巨大需求,以及研究者的勤劬和好奇心的驅動,常常導致相反的情況出現,如有些作家的全集或文集收錄政治斗爭中的自我檢查材料甚至揭發他人的報告之類。不得已,我們只好提出最低限度的要求,即在編輯全集的時候,對收錄文章或其他材料做詳細說明,在發現“佚文”的時候,介紹它究竟怎樣的“佚”法。

那么,像這樣一份魯迅準備丟棄卻被他人保存下來的手稿究竟應該怎么處理呢?總不能在手稿全集中出現一類“棄稿”吧?話說回來,棄稿也是稿。古代作者文集中有“擬刪稿”“刪余稿”“擬刪草”。這次手稿全集中古籍編,也有一些古代手稿學的名目,如抄稿、草稿、校稿、備校稿,細致的區分讓研究者和讀者易于判別。

關于這種作家集外文的編輯,我覺得《魯迅全集》中《集外集拾遺》《集外集拾遺補編》確立了良好的凡例,很自然地,就是為了收錄集外文章,并沒有用“佚文”的名目。全集的格局既已定下,就會產生相對于“全集”的“佚文”,在一次又一次努力補“全”的同時,也一次又一次地對“全”字形成諷刺。

《勢所必至,理有固然》這篇文章現在收入《魯迅全集·集外集拾遺補編》(第425—426頁),題注說:“本篇據手稿編入,署名直入。約寫于 1935年1月。”注釋引用了廢名《知堂先生》中的從“古今一切的藝術”到“這個新鮮空氣,大約就是科學的”一段。而對《人間世》的注釋以批評為主,強調該刊“主要提倡‘以自我為中心,以閑適為格調’的小品文”。此外,還特別對文章中提到的“棄文就武”做了注釋,等于指明魯迅是在暗諷周作人。知堂(周作人)的同名文章《棄文就武》發表于《獨立評論》1935年1月6 日第134 期,其中說:“我自己有過一個時候想弄文學,不但喜讀而且喜談,差不多開了一間稻香村的文學小鋪,一混幾年,不惑之年倏焉已至,忽然覺得不懂文學,趕快下匾歇業,預備棄文就武。”我認為就應該將當時沒有發表的情況介紹清楚,而不要簡單地當作佚文,而且要讓讀者明了這篇文章留存下來,甚至編入文集乃至全集,并非魯迅的原意。

《魯迅全集》面臨修訂,像這樣的注釋當在修改之列。

總之,編輯作家全集或文集時,對“佚文”問題要更多些慎重辨別。佚文的發現固然是好事,但也要弄清楚以往沒有收入文集的真實原因。

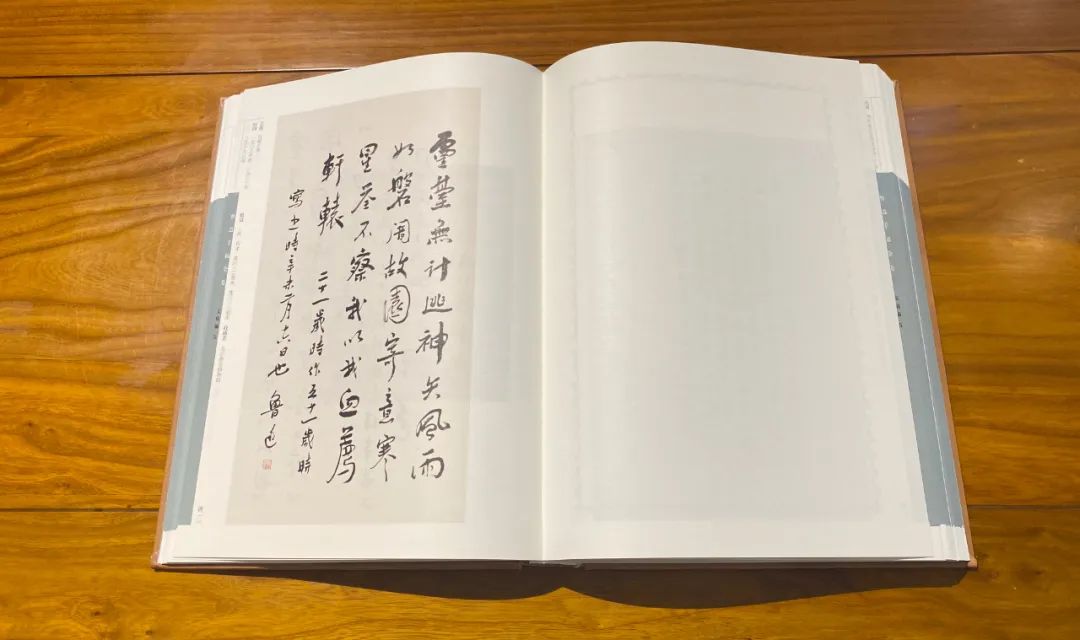

三、一卷詩:“魯迅詩稿”

新編《魯迅手稿全集》采納了我和我的同事們的建議,單獨編輯《魯迅詩稿》。其實,這也不是什么新發明。因為《魯迅詩稿》出版過多次。1959年,文物出版社就出版過《魯迅詩稿》,郭沫若寫序,陳毅題簽,該書于 1962年、1976 年再版或增訂新版。其他的魯迅詩稿類出版物大略有:《魯迅詩稿》(人民美術出版社1961年版)、《魯迅詩箋選集》附詩稿(文學研究社1967年版)、《魯迅詩稿》(上海人民美術出版社1983 年、1991年版)等。

文物出版社的《魯迅手稿全集》著作編,因為采用編年體例,按魯迅自編文集的順序排列,如《墳》《吶喊》《朝花夕拾》《故事新編》等。新版手稿全集“文稿編”則是按魯迅寫作先后順序排列。魯迅生前并沒有將詩歌單獨編集,而是散亂在《集外集》等文集中,與各體文章間雜排列,不能集中展現其詩作全貌。此次新編《魯迅手稿全集》在文稿編中設“詩稿”部分,不僅打亂了文稿編年的體例,而且將魯迅的詩稿手跡中一部分抄錄古人詩,即并非他自己的著作“詩稿”手跡也收入。這些魯迅手抄古人詩,與古籍編中魯迅抄寫的碑文造像記性質相同,如果將這些詩歌抄稿散在其他各卷,則詩歌體裁就有了分割。因此,為保證體例的統一,詩稿將魯迅自己的詩作及抄寫古今詩人的作品一并編入,是一個值得肯定的舉措,說得夸張一點兒,是確立了文稿、文學創作尤其是詩歌在魯迅書寫系統中的地位。文學是魯迅的本業,《魯迅手稿全集》的文稿編,雖然不如古籍、金石和雜編的卷帙浩繁,但無疑是最受人關注的,這從文稿編被列為首編就可以看出,而詩歌又是文稿中尤為光彩奪目的明珠。

魯迅其他文體的創作成就或許比詩歌大,但卻沒有像詩歌這樣貫穿始終。然而,現實情形卻是,迄今為止,在魯迅著作編纂中,這個“第一”卻幾乎排到了最末。魯迅自己生前對詩人這一身份并不在意,他的詩作數量不多,他本人對新詩的論述也較少,而且多做負面的論述,影響了魯迅研究者、文學史家有意無意地忽略、輕視魯迅這一重要的文學成就。

我在《作為文體家的魯迅——從魯迅作品分類與文集編纂說起》(《魯迅研究月刊》2021年第9期)中,從自己近年來從事魯迅文集編纂包括《魯迅手稿全集》編纂工作的經驗出發,提出加強魯迅詩人形象的建構和注重作為文體家的魯迅的研究等問題。從作品寫作、發表時間的先后而言,魯迅的文學活動是從詩歌開始的,現存第一個作品是記錄在周作人日記中的舊體詩《別諸弟》,而且,這種文體伴隨他的整個創作歷程,晚年,詩歌仍然是他表達情感思緒的重要工具。這方面, 受贈魯迅多首詩作的許壽裳是最好的見證人。他在《〈魯迅舊體詩〉跋》中寫道:

魯迅是詩人,不但所著散文詩《野草》內含哲理,用意深邃,幽默與諷刺隨處可見,即其短評集十余冊,亦幾乎篇篇是詩,短兵相接,毫無鋪排,而且中有我在。至于舊詩,乃其余事,偶爾為之,不自愛惜,然其意境聲調,無不講究,稱心而言,別具風格,余在序文中,舉其特色為:一使用口語, 二解放詩韻,三采取異域典故,四諷刺文壇闕失。詩鈔第一首《自題小像》是其二十三歲時贈余者。其逝世后,拙作《懷舊》文中首先予以發表,首句之神矢,蓋借用羅馬神話愛神之故事,即異域典故。全首寫留學異邦所受刺激之深, 遙望故國風雨飄搖之感,以及同胞如醉,不勝寂寞之感,末句則直抒懷抱,是其畢生實踐之誓言。至于最末一首《亥年殘秋偶作》系為余索書而書者,余亦在《懷舊》中首先發表。此詩哀民生之憔悴,狀心事之浩茫,感慨百端,俯視一切,棲身無地,苦斗益堅,于悲涼孤寂中,寓熹微之希望焉。

友情三十載,詩心一點通,許壽裳最能理解魯迅的處境和心情。今年在為紀念魯迅誕辰140周年而制作的全新的“魯迅生平陳列”結尾,我特意將這首詩以雙行加注的形式刻于石墻,正是希望卒章顯志,以魯迅自作詩總結他的詩意的一生。

新編《魯迅手稿全集》的詩稿部分,按照書寫時間前后收錄迄今所能搜集的魯迅詩稿。集中起來,可以看到很多過去不曾注意或關注不足的問題,如魯迅將自己的詩作書贈友朋,哪些詩書寫次數較多。瀏覽詩稿,就有了答案:除《自題小像》外,還有《答客誚》《無題(慣于長夜過春時)》等。從多次書寫的詩作中,讀者還能發現一些變化,如《無題(慣于長夜過春時)》中“怒向刀叢覓小詩”一句,有時將“刀叢”寫作“刀邊”。附錄的抄寫古今詩人作品中,能看出魯迅最喜歡書寫的古代詩人是李賀和錢起:書寫次數最多的是錢起的《歸燕》(有一次書寫誤書為李義山作),其次是李白的《越中懷古》,后者大約是因為關于家鄉的古事,所以特別鐘情;被書寫最多的古代詩人是李賀,而且所抄寫的作品多與魯迅自己的志業和心境相關。如抄校古籍的間隙,在一小片紙上寫下的李賀的《感諷》(五首之三):“南山何其悲,鬼雨灑空草。長安夜半秋,風霜幾人老。”

《魯迅手稿全集》關于詩稿的編排,仍有令人遺憾之處,即沒有排在文稿編之首,而是置于該編第五冊的結尾,與《魯迅全集》將詩歌放在《集外集拾遺補編》的“附錄二”類似,真所謂“瞻之在前,忽焉在后”了。

- 姜振昌:研讀魯迅四十年[2022-07-01]

- 祥林嫂是“麻木愚昧的”還是“高貴偉大的”?[2022-06-30]

- 論魯迅后期啟蒙思想的嬗變與深化[2022-06-22]

- 守正納新 思理常青[2022-06-22]

- 陳平原:我讀魯迅四十年[2022-06-20]

- 重讀《阿Q正傳》:趙太爺用哪只手打了阿Q一嘴巴[2022-06-07]

- 中國現代作家書信的“公”與“私”[2022-06-06]

- 《〈魯迅全集〉古語詞注釋訂補》出版[2022-05-30]