蕭軍和端木蕻良:“唉,這兩個東北男人啊”

蕭軍與蕭紅1935年春攝于上海

蕭紅與端木蕻良1938年3月攝于西安

一

蕭軍和端木蕻良,前者比后者大五歲,他們都是遼寧人,具體說來,蕭軍生于遼寧省錦州市義縣沈家臺鎮下碾盤溝村(現錦州市凌海所屬大碾鄉),端木蕻良出生于遼寧省昌圖縣,一個屬于遼西,一個屬于遼北,兩地相距不到四百公里。在他們兩人中間,還有一位東北女人:蕭紅。關于他們,不能省略的前情是1938年4月初,蕭軍、蕭紅在西安正式分手,5月下旬,蕭紅和端木蕻良在武漢正式結婚;5月底,蕭軍與王德芬也宣布訂婚,隨后另組建家庭。1941年1月,蕭紅在香港病逝;1960年3月,端木蕻良又與鐘耀群結婚。

許廣平、蕭紅、蕭軍(后排左起)和海嬰1937年年初攝于魯迅墓旁

重建家庭,開始一段新的生活,過去的種種應該翻篇了。或許,蕭紅是一個太強大的存在吧,她在兩個男人心底產生的漣漪久久不能撫平。不僅如此,他們越過蕭紅,直接懟上了。準確地說,是蕭軍大刀砍過來,而端木幾乎是打不還手罵不還口。蕭軍常常以受害者的姿態,指斥端木蕻良為“卑劣的人”,不僅有“奪妻之恨”,而且還把蕭紅病逝香港的罪愆也算在端木的頭上。一提起這個名字,他便怒火中燒,不能自已。在蕭軍日記中,他毫不掩飾地把仇恨的火焰迸射出來。1938年6月,他跟王德芬正是新情熾熱時,有一天忍不住在日記中寫道:“一想到紅和那個卑劣的人,就感到一種惡心,也是一種森涼!”(蕭軍1938年7月4日日記,《蕭軍日記補遺》香港牛津大學出版社2014年版,43頁,以下引用此書,僅標注日期與頁碼)兩年后,憤怒仍然未能平復:

臨行前,(舒群)群也談了一些關于紅的事,他們全不滿意她跟了那一個卑劣的人。……

……對于芬這樣無能的性格我不喜歡。資產階級的女人全是廢物,缺乏革命熱情,勇敢的行動,處理事情的能力。(1940年4月8日,359頁)

《蕭軍日記補遺》,牛津大學出版社2014年版

端木仍然“卑劣”著,在他的日記中都不配有名字。耐人尋味的是,蕭軍對他結婚不過兩年的妻子王德芬的評價,我們當然不能簡單地把王德芬等同于“資產階級女人”,接著又等同于“廢物”,可是從日記這段話中,確實也能看出他對女性的態度。

蕭軍與王德芬1938年6月攝于蘭州

四十年過去了,蕭軍余怒未消,看法未變,他分析蕭紅的性格:

“知善善,而不能從;知惡惡,而不能去!”此蕭紅性格中意志薄弱一大主觀病根也。

她逃婚,原本不愿嫁汪某,后來又和汪某同居,有了孩子,染了惡癖,幾被陷于萬劫難復之地;知道D.M.的卑賤怯懦,而隨他以去……以至死于香港——這就是她性格中的悲劇也。(1978年8月28日,742頁)

D.M.就是端木蕻良,在蕭軍這里,他基本上都是與“卑賤怯懦”牢牢地捆綁在一起。兩天后,他又寫道:“認為有利可圖阿諛死人者是市儈,把一切過錯全向死者身上推的是孱頭!對于死者無原則,故意表示‘寬大’以顯自己仁厚的是偽善者,偽君子……”(1978年8月28、30日,742頁)這是表明他不想當“偽君子”,也不想對誰“寬大”?蕭軍的文字理直氣壯、義正辭嚴、豪氣沖天;從另外一面看,他總把自己置于正義的高地,毫不留情地掃射對方,而不知自我反省。這一點他活到老堅持到老,1937年,蕭軍與蕭紅吵架后曾這樣寫道:

和吟又吵架了,這次決心分開了。

女人的感情領域是狹小的,更是在吃醋的時候,那是什么也沒有了,男人有時還可以愛他的敵人,女人卻不能。(1937年6月30日,21頁)

他這是在罵蕭紅“感情領域是狹小的”,不能容人,可是他自己呢,“愛他的敵人”嗎?至少對端木的態度上,就看不出來“男人”的“有時還可以”。不僅如此,聽到端木和蕭紅日子過得“歡快和得意”,他都心懷不滿:

到西安,見到了玲,也聽到了一些關于我走后吟他們歡快和得意的情形,使自己似乎又感到一點煩亂,但這很快就過去了。

武漢不能去,暫時留在這里。我應該加緊工作了,用工作來報復傷害過我的人。(1938年6月13日,41頁)

日記中的“玲”指丁玲,“吟”是蕭紅(悄吟),一句“報復傷害過我的人”,何其殺氣騰騰,“報復”,是難以釋懷,更嚴格講是“恨”,是看端木乃至蕭紅什么都不順眼。

“利于己則‘擁護’之,不利于己則‘打倒’之,‘無利無不利’的冷淡之。此為一般人常態,何況聰明的端木之流……”

胡來信說蕭紅端木等在重慶,辦一大刊物,盡拉《七月》撰稿者,而且為他反對者,現亦拉起來了,言下甚憤懣。我寫了那樣一段話給他。(1938年10月20日,75頁)

胡風這也是毫無道理的霸道說法,難道“撰稿者”是某人的私人財產,只能給胡某人寫稿就不能給別人寫稿?為你“反對者”,就不能另尋出路了嗎?這種幫派氣十足的作風,大約端木和蕭紅并未察覺,而蕭軍又在一旁添油加醋,講什么“利”與“聰明”,說白了,無非是端木有“可惡罪”而已。恨屋及烏,端木的文章自然也在“惡劣”之列:“晚間同沙汀談天。……也談到了端木那樣惡劣的文章,將來是要施行集體批評的。”(1940年1月4日,291頁)我不清楚這個“將來”是什么意思,為什么要等“將來”,是等騰出手來有空時,還是有朝一日大權在握?如果是那樣,幸好,他們都沒有掌權。

二

在蕭軍的眼里,蕭紅跟端木過到一起,就是明珠暗投,甚至是走向墳墓、下了地獄,他在日記中曾憐憫、哀嘆、痛惜,也許是不無諷刺地寫道:

閱報知道蕭紅等去香港,感到一種惋惜,這惋惜是為了那過去費去的勞力。我將來只有一步一步更走向了革命的一方,實際我也應該如此。(1940年2月20日,329頁)

下午在劉家遇到楊、端等。從端的口中知道蕭紅他們去香港和孫寒冰之流去編叢書了,有一種可悲的感覺,覺得這個人是一步一步向墳墓的路上走了!(1940年2月24日,330頁)

三五年內,沒有從那種惡劣心境中走出來可以理解,更何況心高氣傲的蕭軍被蕭紅“踹”了,難免用這種口氣來維護一下自己的“自尊”。可是到1978年,年過古稀的他還是這么認為:“對蕭紅來說,在我這里她是被保護的天使,到魔鬼那里她就變成一個可憐的奴隸!”(1978年7月22日,741頁)蕭紅離開蕭軍,不僅早已是成年人,而且有著人生和感情歷練,孰好孰壞,她都分不清,非要舍“天使”去當“奴隸”,或者這是一時糊涂?——這些問題,越展開可能越復雜,幾年前我寫過《被蚊蟲咬了個大包》《扯談》《潑大糞》《溫馨更愛女郎花》《端木的另一面》《編故事》等短文,引證過一些細節談過這些問題,后來收在《躺著讀書》(海豚出版社2017年6月版)一書中,有興趣的朋友不妨去翻看。對有些問題,稍有平常心或生活經驗的人都不會隨意放大。比如有人說蕭紅曾給端木抄寫過稿子,就做了“奴隸”如何如何。其實恩愛夫妻,妻子幫丈夫抄個稿子有什么值得大驚小怪的?比如針對蕭紅和端木在一起過得幸不幸福,端木沒有直接回答,卻是提示大家看一看,他們在一起生活的這段時間,蕭紅創作的質量和數量。這也勝過千言萬語的辯解吧?對蕭軍這一面,不妨多問一句:如果他待蕭紅如“天使”,那么,蕭紅為什么要選擇離開他呢?

蕭軍在《側面》(第一部:我留在臨汾,跋涉書店1938年版;第二部:從臨汾到延安,海燕書店1941年版)一書中,曾深情款款地談到蕭紅以及他對蕭紅的百般呵護——寫這本書時,蕭軍與王德芬剛結合不久,情深意切地講前妻蕭紅,真不知道他內心中怎么安放剛剛與王德芬燃起的戀情。——在與蕭紅“分手”的經典橋段解說中,蕭軍再次將棍子打在了端木蕻良的身上,仿佛都是端木之不端才有他們的分手。端木在《側面》中完全是以小丑形象出現的,蕭軍雖然沒有直書其名,然而不論用什么化名,明眼人還是看得出那就是端木:

凹鼻子杜說完了這俏皮的話,也悄默地退回到自己的座位旁邊。但他并沒有坐下,兩只胳膊抱起來了,兩條穿著帶有拍車的細腰馬靴的小腿,又用著大角度的距離在叉開……在站著的時候,他的小肚子總是喜歡挺在外面的。他的脖子并沒有毛病,可是平常時候那長形的葫蘆頭總是更多一點離開中心線側垂在人的左邊,以致那留得過于長的“菲律賓”式的頭發常常就要像梳結得不結實的女人們的鬢發垂流下來了。為了這,女人們開玩笑就也叫他作“姑娘”,但他并不為這生氣的。

他說話總是一只鴨子似的帶點貧薄味地響徹著。這聲音和那凹根的小鼻子,抽束起來的袋口似的薄嘴唇,青青的臉色……完全是調配的。近來我已經幾多天沒有和他交談,我厭惡這個總企圖把自己弄得像個有學問的“大作家”似的人,也總喜把自己的幸福建筑在別人的脖子上的人——我不獨憎惡他,也憎惡所有類似這樣的可憐的東西們。(蕭軍:《從臨汾到延安》,《蕭軍全集》,華夏出版社2008年6月版,第10卷238頁)

凹鼻子,“姑娘”,已經極盡污蔑之能事,到頭來端木似乎連人也不配當了,而被稱作“可憐的東西們”。蕭軍還寫到蕭紅的態度:“更是那凹鼻子杜,她比我還要憎惡他……”(蕭軍:《從臨汾到延安》,《蕭軍全集》第10卷243頁)“紅在屋子里也焦急地小聲罵著這個神經錯亂的人……”(蕭軍:《從臨汾到延安》,《蕭軍全集》第10卷247頁)按照蕭軍這種說法,端木蕻良在蕭紅的眼里印象實在不佳,最后竟能贏得蕭紅的芳心,這不是太奇怪了嗎?再進一步推斷:這需要多大的助力,才能讓蕭紅毅然決然地投入原本“憎惡”的端木的懷抱呢?《側面》中,蕭軍灑著關心蕭紅的熱淚、揮舞著砍伐端木的大刀,乃至1978年在為這段分手的文字做注釋,又提起自己作為大英雄解救蕭紅的往事,卻始終回避一個核心問題:蕭紅何以離他而去?總有原因吧。

紙里是包不住火的,蕭軍也清楚,1978年9月19日他在注釋蕭紅1937年5月4日從北京給他的信時,說了這樣兩段話:

第二,在愛情上曾經對她有過一次“不忠實”的事,——在我們相愛期間我承認她沒有過這不忠的行為的——這是事實。那是她在日本期間,由于某種偶然的際遇,我曾經和某君有過一段短時期感情上的糾葛——所謂“戀愛”——但是我和對方全清楚意識到為了道義上的考慮彼此沒有結合的可能。為了要結束這種“無結果的戀愛”,我們彼此同意促使蕭紅由日本馬上回來。這種“結束”也并不能說彼此沒有痛苦的!

第三,引出我和聶紺弩那段談話,是表明在臨汾時我和蕭紅就決定在基本上各自分開了,當時還盡管未和朋友們公開申明。

如果說對于蕭紅我引為終身遺憾的話,應該就是這一次“無結果的戀愛”,這可能深深刺傷了她,以致引起她對我深深的、難于和解的憤恨!她是應該如此的。(蕭軍:《第三十九封信注釋》,《為了愛的緣故:蕭紅書簡輯存注釋錄》,金城出版社2011年8月版,191頁)

如此看來:無法涂改的是,兩個人的分手根本問題在于蕭軍的“不忠實”以及“無結果的戀愛”。既然這樣,把責任推到端木身上,罵了人家幾十年“卑劣的人”,好像不公平也不太厚道。再說,你既然與蕭紅分手,別人就不能與蕭紅結合,蕭紅就不能有新的生活?

蕭軍1977年攝于北京

更令我大為不解的是,就在寫下這段承認對蕭紅不忠的解釋文字之后不到十天,在當年9月28日蕭軍依然在文字中把兩個人的分手之責推到端木身上,推到蕭紅的決定上,同時,也不忘顯示一下自己的大度和豁達:

這一喜劇的“閉幕式”,在由延安到西安的路上我就準備了的。但還沒想到會落得這樣快!這“快”的原因,據我估計可能是蕭紅自己的決定,也可能是某人所主張,因為他們的“關系”既然已經確定了,就應該和我劃清界線,采取主動先在我們之間筑起一道墻,他們就可完全公開而自由,免得會引起某種糾紛……其實她或他估計錯了,我不會、也不屑……制造這類糾紛的。

……

既然有了原先的“約定”,她已經有了“別人”,而且又是她首先和我提出了“永遠訣別”,這是既合乎“約定”的原則,也合乎事實發展的邏輯,我當然不會再有什么廢話可說。

……不管她此后把自己的身體和靈魂交給“天”或“魔鬼”,這完全是她自己的事情了……

對于夫妻、對于朋友……我是謹守著中國這句“君子絕交不出惡言”的古老格言的。(蕭軍:《〈側面〉注釋》,《為了愛的緣故:蕭紅書簡輯存注釋錄》259-260頁)

在這幾段話中,蕭軍不斷地暗示“別人”在其中作梗,當然劍指端木蕻良,他還是耿耿于懷嘛。那么前面對不忠的懺悔,不能說虛情假意,也是浮皮潦草吧?蕭軍給人的印象向來是俠肝義膽、一身正氣的,然而在處理感情等問題上也不能不讓人感慨:人是復雜的!蕭軍的所作所為是他自己說的“謹守著中國這句‘君子絕交不出惡言’的古老格言的”嗎?相信人們會做出自己的判斷。

端木蕻良呢,背負著幾十年的罵名,不僅來自蕭軍,還有蕭軍的朋友們。1981年,在胡風的文章里,端木蕻良還是那個被輕蔑的“T”,胡風談蕭紅時是這樣說到端木蕻良的:“第二年初夏她回武漢了。而伴同她回來的可是和她并不相投、還很看不起的T。”(胡風:《悼蕭紅》,《胡風全集》,湖北人民出版社1999年1月版,第7卷132頁)1946年,在聶紺弩的文章中,端木蕻良是“D·M·”:“我知道她是討厭D·M·的,她(蕭紅——引者按)常說他是膽小鬼,勢利鬼,馬屁鬼,一天到晚在那里裝腔作勢的。可是馬上想到,這幾天,似乎沒有放松每一個接近她的機會,莫非他在向她進攻么?”(聶紺弩:《在西安》,《聶紺弩全集》,武漢出版社2004年2月版,第4卷137頁)在他的轉述中,端木蕻良是“膽小鬼,勢利鬼,馬屁鬼”,三“鬼”,也不配做人。聶紺弩先后曾有數篇詩文談過蕭紅,頗有將自己引為蕭紅知己之感,那么,他能否體察一下老朋友蕭紅何以要嫁給一個不配稱人的人呢?

蕭軍、胡風、聶紺弩(左起)攝于1984年

三

聶紺弩于《在西安》結尾寫過這樣一個細節,也算是二蕭分手過程中的經典場景,其中的端木蕻良無疑又是作為小丑而存在的:

半月后,我和丁玲從延安轉來,當中多了一個蕭軍。他在到五臺山去的中途折到延安,我們碰著了。一到××女中(我們的住處)的院子里,就有丁玲的團員喊:“主任回來了!”蕭紅和D·M·一同從丁玲的房里出來,一看見蕭軍,兩人都愣住了一下。D·M·就趕來和蕭軍擁抱,但神色一望而知,含著畏懼、慚愧,“啊,這一下可糟了!”等復雜的意義。我剛走進我的房,D·M·連忙趕過來,拿起刷子跟我刷衣服上的塵土。他低著頭說:“辛苦了!”我聽見的卻是:“如果鬧什么事,你要幫幫忙!”我知道,比看見一切還要清楚地知道:那大鵬金翅鳥,被她的自我犧牲精神所累,從天空,一個筋斗,栽到“奴隸的死所”上了!(聶紺弩:《在西安》,《聶紺弩全集》第4卷139頁)

他和蕭軍一樣,認為蕭紅和端木蕻良的結合是栽到“奴隸的死所”上了,蕭紅后來的確是早亡,然而,這就證明他們說對了嗎?對上面的場景,蕭軍在日記中曾經計劃過,看來他是有過多么精心的設計和構思:

《側面》的結尾預備這樣寫:

當我滿身滿臉掛著路上的塵土走進了D服務團所在的一個院子,凹鼻子T先走過來機械地和我擁抱了一下,尷尬地笑著,我也木然地回了他一個擁抱……。紅女士遠遠地表示著身份地站在門口,變得漂亮了,臉有點紅的樣子笑著……

夜間,她吃著紙煙,不自然地兩腿交迭,一位貴夫人似地向我提出了:

“遵照我們在臨汾的決定,分開吧,我們的友情還是存在著的……”

“好吧,一切隨您的意思……”

我實在倦怠了,眼睛還可以不動地看著天棚板,漸漸地就什么全變成了模糊……。(1938年8月6日,51頁)

同樣場景,多年后,端木蕻良卻另有說法:

端木蕻良在幾十年以后卻透露了另外一個有意思的事。他說:那天蕭軍跟著丁玲從延安回到了西安,然后便在一間大房間里胡亂地按著一架破舊的風琴。當時房間里只有蕭紅、蕭軍和端木蕻良三個人。蕭軍一面按琴一面背對著蕭紅和端木蕻良,氣氛有些沉悶。過了一會兒蕭軍冷不防開始說話了,他說:“我和丁玲結婚,你跟端木結婚……”端木蕻良聽了頓時感到非常突然。他覺得蕭軍這種態度,就好像是把蕭紅當作一件自己不要的東西,順手摔給他似的,同時他覺得這是蕭軍對他人格上的侮辱。端木蕻良認為自己一向只是把蕭紅當作姐姐來看待。蕭紅比他大,又有過兩次同居的經歷,身體也很不好,因此端木蕻良從來也沒有想到過要和蕭紅結婚。至于蕭軍說他要“和丁玲結婚”的話,或許只是想氣氣蕭紅。果然,蕭紅聽了勃然大怒。她對著蕭軍說你和誰結婚我不管,難道我們結還用得著你來主婚嗎?晚上,端木良在房間里聽到蕭紅和蕭軍在壁房間里吵架,只聽蕭紅大聲地說,你把我給你的信件退給我,我把你給我的信件退給你……蕭軍不肯,而蕭紅則毫無保留地把蕭軍的信件退了回去。兩人徹底鬧翻了。端木蕻良眼見著事態如此急劇發展,看到紅公開受到蕭軍的奚落,而自己又一向是對蕭紅極為尊重的,經過思考,他覺得自己應該站在蕭紅一邊。(端木蕻良1996年6月25日接受孔海立采訪錄音,轉引自孔海立《端木蕻良傳》,復旦大學出版社2011年1月版,81頁。這個內容在鐘耀群口述、孫一寒整理《鐘耀群談端木蕻良家事》[華文出版社2015年4月版]一書第二章中“與蕭軍的恩恩怨怨”一節中也有敘述,細節略有差別。)

1938年3月21日端木蕻良攝于西安

1938年3月端木蕻良在西安,手里拿的是蕭紅贈給他的小木棍。

沒過幾天,蕭軍得知蕭紅有了身孕,看重孩子的他又希望與蕭紅和好,被蕭紅拒絕。有一夜他闖進端木的宿舍要與端木決斗,蕭紅聞知,怒斥他一頓。“雖然蕭軍的決斗計劃沒有實行,可是蕭軍又采取了新的行動,那就是端木蕻良和蕭紅走到哪兒,蕭軍就在一二百步距離的地方跟到哪兒,而且手里還拎了一根粗大的棍子。”(孔海立:《端木蕻良傳》81頁)這使端木蕻良和蕭紅不得不遠離蕭軍,回到武漢,不久,他們也就結婚了。端木的敘述是否可信,似乎不能直接判斷,而我們能看到的結果則是,隨后不久,蕭紅便與端木結婚了,不是“同居”,是在武漢鄭重辦的酒席。端木后來也說:“我可以告訴您,蕭紅是我第一個妻子,在這之前,我沒有和任何人發生肉體關系。而我和蕭紅結婚是在到達武漢,并由池田幸子等人贈送了禮物的。”(端木蕻良1983年3月16日致夏志清信,《端木蕻良文集》第8卷下299頁)

背負罵名的端木蕻良多年來并沒有公開發表文章為自己辯解,在私人通信中,他曾表明這樣的態度:“我將來有工夫自己寫文章,會說清楚的。本來他們的文章自相矛盾處是很多的,實在不值我一駁。但真相畢竟是真相,我是要澄清的。”(端木蕻良1981年11月14日致曹革成信,《端木蕻良文集》第8卷下45頁)端木蕻良覺得人們的很多誤解都來自駱賓基那本《蕭紅小傳》,晚年他曾打算就此寫文章,并向友人求證事實:

記得當年我曾接到駱賓基初抵香港時,我與他本不相識。收到他電話時,他說:他本來到港投奔茅盾的,但茅盾并不能援之以手,所以處于困境,打電話給我。我因忙,特請你代我接待他,并安頓他住在時代書店,這一切都由你親自作的。好像你過去寫過一篇文章給我,我不記得發表未,該文因年久,也不知壓在何處。吾兄暇日,最好重記此事,寄我,因為我要為蕭紅和我自己寫些“點滴”文字,因為我無暇寫長篇大套。(端木蕻良1993年8月14日致張廷珍信,《端木蕻良文集》第8卷下518頁)

按照端木的說法,駱賓基根本沒有機會從蕭紅口中了解太多的內容,他對蕭紅的了解也極其有限,那么他的《蕭紅小傳》的素材都來自哪里?是不是看端木不順眼的那些朋友之口?他總不能像寫小說那樣去想象吧?因為身體原因,端木的文章沒有寫成,不過,他跟孔海立和葛浩文的談話中均對當年的事情做了解釋,在給劉以鬯的書信中也透露很多細節:

其實有許多事情,很容易清楚的。比如在上海蕭軍和雨田發生不正常關系。雨田即黃源之妻,當時許多人都知道。黃對此深表憤慨,但不易聲張耳。蕭紅本欲于魯迅先生前揭穿,但以先生病重,不忍打擾他,僅數次對許先生訴說此事,未向魯迅先生傾吐實情,遂遠去日本。……后來抗戰暴發,蕭紅對蕭軍忍隱未發,亦冀其在環境改變后,有所好轉。誰知在臨汾時,與丁玲相遇,又故態復萌。臨汾淪陷,蕭軍從洛川入延安,由延安返西安,他公然宣布要與丁玲結婚,誰知丁玲不予承認。蕭紅毅然與蕭軍離婚。丁玲,我與蕭紅等人為戰地服務團寫的一劇本正在上演,丁玲在后臺又與陳明發生關系,后與陳明結婚,以平息這件公案。吾因不愿涉及個人私事,但不如此,不足說明問題,故連帶及之也。

另外,如駱賓基何時來港,當時蕭紅已在病中,駱打電話找我,住在時代書店。從瑪麗醫院回家,我帶駱到我家中與蕭紅見過一次面,略談即去。從此再未來過。蕭紅既未談過他的作品,對他也無任何印象。香港戰起,十一月七號,駱打電話告我,他欲返上海。我因蕭紅病,請他留下幫忙,將來一同回國,蕭紅此時都在臥床。香港戰事歷時十八天。蕭紅在養和醫院由李樹培開刀,不能封口,(喉結核),說話只有氣無聲,因為要插管子引痰出來。在這期間到處流轉,搶救不迭,無時不在危急之中。駱賓基與蕭紅相識的時間,由十一月七日到一月二十二日不過四十多天。當時蕭紅談話都已困難,對蕭紅有何了解之處。

由于人們所未察,故聊述數語。(端木蕻良1984年4月14日致劉以鬯信,《端木蕻良文集》第8卷下381-382頁)

信中談及丁玲與蕭軍事,后來發表的蕭軍的延安日記可證這并非捕風捉影,然而,信中言及的很多都事涉隱私,大約也正是端木所顧忌的吧,故而一直沉默不語。他的沉默,似乎坐實了人們對他的指責,“負心人”的帽子要一直戴下去,也越發讓人更加義正辭嚴。

四

像端木蕻良這樣一個打不還手、罵不還口的謙謙君子,又有不凡的才華和不小的成就,在朋友圈里怎么就不被待見呢?從與端木有來往的人的回憶文字看,我認為這可能與端木的個性、性格都脫不了干系,以至讓人們一眼看上去就有“非我族類”之感。從裝扮到行為,他可能都與眾不同。1994年3月29日趙淑敏采訪端木蕻良時,“端木坦承他年輕時說話常常非常尖刻不留余地,待年事漸長,到了四十歲后才悟出不對,所以慢慢改了。由此可以推斷,以往多人不說他好話,可能跟這個原因有關”(趙淑敏:《端木蕻良的感情世界》,原刊《傳記文學》第69卷第6期,現收中共昌圖縣委宣傳部等編《端木蕻良紀念集》,內部出版物1998年6月印行,137-138頁)。這是到老了他才有的自省,年輕時他更有“個性”:

蕭軍、端木、蕭紅都被稱為“東北作家群”一分子,蕭軍、端木卻是兩位不同型的東北男人。陳紀瀅伯伯說陳伯母早年初次會見一批東北作家的時候曾說:你這批朋友,哪像是作家?連鄉下扛長活兒的老粗都不如!就指的蕭軍、舒群、羅烽等人。……至于端木,陳伯伯也說端木與陳伯母所批評的那些東北作家不同型,證之蕭軍以及多人所形容這觀察非常正確。端木到底到老到死,也很文雅而且“很有學問的樣子”,他不是裝出,乃是實在有他的學養造詣。出身較好的家庭環境;讀過南開中學、清華大學那樣的學校;哥哥們都受良好教育,也帶領了他;新時代的思潮更熏陶了他,但是他在底子上仍是上一代型的東北男子,潛在的心性,很難不以“我”為主體,對夫妻相處,像他自己形容的“大大咧咧”的。這種性格,縱然無心無意,卻會出現像薄情自私的性格。

這段話,既道明端木與蕭軍等人氣質之不同,以至自然而然就被眾人排除在外,又指出在“東北男子”的“大大咧咧”這一點上,端木與其他人似乎又沒有什么不同,那么,敏感的蕭紅對端木的“怨”并非全無來處。“大少爺”出身的端木在領會女人心思方面以我為主的遲鈍,難免給人造成薄情寡義的印象。趙淑敏也曾分析蕭紅生命中最后那段時間:“不論駱賓基為蕭紅寫的傳中,有多少出自揣摩和猜測,端木則又做了一件不懂女人心理的事應該屬實。那時的蕭紅也許可以找到一百個人幫忙照料,她最希望的還是端木自己的溫馨呵護。我曾把這幾句話告訴端木,端木久久未語,想來他總算明白外傳蕭紅對他的怨,應當不全是臆測捏造的。”(趙淑敏:《端木蕻良的感情世界》,《端木蕻良紀念集》141-142頁)

“久久未語”,這是端木多少年后才被點醒的問題嗎?不論怎么樣,我認為趙淑敏這個分析是客觀的。

汪曾祺談到端木蕻良在單位里和生活中的“孤傲”,也讓人品味出他大半輩子何以落落寡歡:

關于端木的為人,有些議論。不外是兩個字,一是冷,二是傲。端木交游不廣,沒有多少人來探望他,他也很少到顯赫的高門大宅人家走動,既不拉幫結伙,也無酒食征逐,隨時可以看到他在單身宿舍里伏案臨帖,——他寫“玉版十三行洛神賦”;看書;哼桂劇。他對同人疾苦,并非無動于衷,只是不善于逢年過節“代表組織”到各家循例作禮節性的關懷。……至于“傲”,那是有的。他曾在武漢呆過一些時。武漢文化人不多,而門戶之見頗深,他也不愿自豎大旗希望別人奉為宗師。(汪曾祺:《哲人其萎——悼端木蕻良同志》,原刊《北京文學》1997年第3期,現收《端木蕻良紀念集》46頁)

端木蕻良為蕭紅小說《小城三月》繪制的插圖

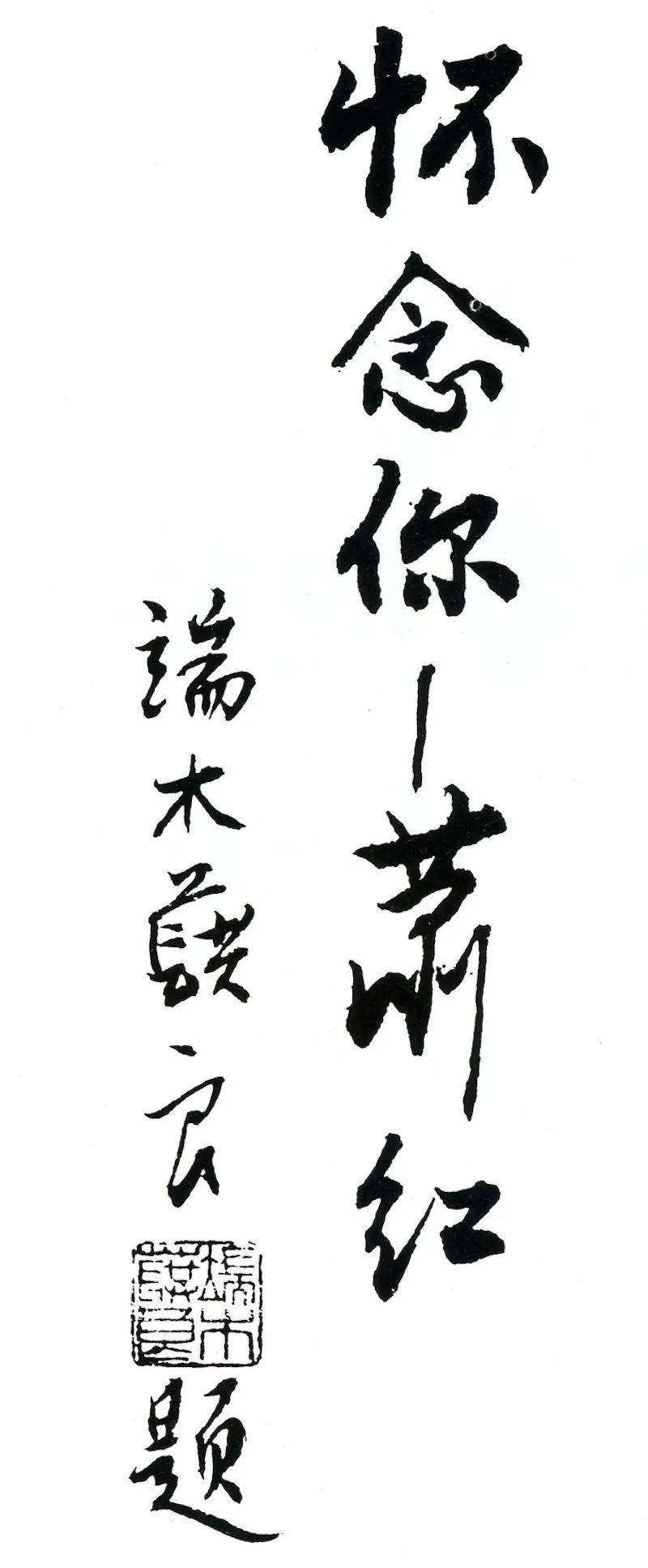

端木蕻良為《懷念你——蕭紅》一書題寫書名

這是深知“江湖險惡”之人的一針見血之論。不走動,不拉幫結伙,不自豎大旗,這也就是自絕于“幫”“伙”之外。文人們,看樣子文質彬彬,謙遜客氣,談“寬容”“正氣”音量都很大,一旦斤斤計較、勾心斗角和互相打壓起來,恐非武人可及。端木蕻良跌打滾爬大半輩子,對這些不會不明白,明白了還趴在單身宿舍里臨“玉版十三行洛神賦”,那就不僅是性格的問題,我們可以理解為這完全是他的個人選擇。

五

蕭軍日記中記過這樣一件事情:

下午三時由市文聯派車來與濱兒去政協禮堂參加全國文聯召開左聯五十年大會。……

……

同車竟然遇到了D.M.,竟無意打了招呼,覺得很后悔,但也沒什么。(1980年3月28日,769頁)

打個招呼如此在意,“很后悔”自己主動了。收到端木寄來的書,蕭軍的評價是:“端木蕻良把他的《曹雪芹》送給我一本。這人做人很‘厲害’!他是個有才無德的人。”(1980年4月12日,771頁)這一回唯一的進步是承認端木“有才”,不過,還跟了個“無德”。然而,送一本書,又理解為“厲害”,仿佛端木能借此又搞出什么陰謀詭計?對兩個人后來的交往,《端木蕻良傳》中有這樣的記述:

一度曾經有好心人想要為端木蕻良和蕭軍等拉和關系,希望各方心平氣和地握手言好。端木蕻良想了想,他實在想不出自己有過攻擊對方的語言和文字,他認為自己本來就是心平氣和的,并不存在什么讓他不言好的。他說他在香港辦《時代文學》的時候就把蕭軍、駱賓基等都列入主要組稿對象,到北京以后他又把蕭軍、駱賓基等都列入他私人的贈書名單里。每次自己有新書出版,也不管他們是否接受都贈上一本。后來,當年曾經揚言要揍端木蕻良的駱賓基也和端木蕻良有一些通信來往。不過蕭軍卻仍舊耿耿于懷地不愿理睬端木蕻良。尷尬的是:有時外出開會,恰逢端木蕻良和蕭軍要合坐一輛車,蕭軍就不愿上車了;端木蕻良無言爭辯,主動讓出車位,騎著自行車上路。(孔海立:《端木蕻良傳》174頁)

“有時”“要合坐一輛車”,看來不止一次。不過,從前面所引的蕭軍日記看,至少那一次,并沒有蕭軍不上車的細節,蕭軍那天還“無意”中打了招呼,也算主動吧。其實,他們也不是沒有坐到一起的時候,還有照片留下來呢,鐘耀群說:

20世紀80年代,瑞士籍華人作家趙淑俠來采訪端木。她覺得端木22歲就寫出了《科爾沁旗草原》真是了不起,認為端木是一個奇才。北京市文聯在文聯的俱樂部招待了她,她請市文聯邀請蕭軍、端木、駱賓基同來,她想和這三個人共同照一張相。她當時心里想:這三個人肯定是不會共同來的。接到邀請后,端木問我:“耀群,你看,這個事?”我說:“去!不去干嘛!”結果,三個人都去了。我還給趙淑俠和他們三個人在一張沙發上照了相。(鐘耀群口述、孫一寒整理:《鐘耀群談端木蕻良家事》128頁)

這張照片后來用在《端木蕻良文集》第8卷(上)的卷首,照片上共有六人,他們擠在一個沙發上,可以說是人挨人,近距離,趙淑俠和駱賓基居中,緊挨駱賓基的就是端木蕻良。左面那一側,緊挨趙淑俠的是蕭軍,他們的眼神都沖著拍照者的鏡頭,即前側方,故彼此的目光并無交集。蕭軍像是若有所思,駱賓基的表情最為凝重,端木蕻良最為輕松,幾乎是張著嘴在微笑。——這是不是無意中透露出,他已經放下了諸多歷史的誤會和重重心事?趙淑敏曾轉述過這張照片的拍攝細節:

因為我聽姐姐說過,那年端木、駱賓基、蕭軍一起參加歡送趙淑俠的聚會,趙淑俠提出要與三位前輩作家共攝一影的時候,主辦者似乎碰了難題。不管端木被罵臭了,從不曾在文字上辯駁故交的抨擊,卻也數十年沒有往還;另兩位無論在言語與文字中更大力地苛斥過端木,這樣大的提議,實在強人所難。眼看那情況就僵住了,還是端木蕻良稍遲疑一下,首先坐了下去,因而另兩位才也比肩落座,完成了那歷史的一頁。(趙淑敏:《端木蕻良的感情世界》,《端木蕻良紀念集》136頁)

難得的東北作家聚會,左二起:蕭軍、趙淑俠、駱賓基、端木蕻良、雷加,攝于1980年代。

端木蕻良放下了,坐下了,然而,別人不一定都放得下。端木蕻良信中談過這樣一件事情:“我和耀群于六日由滬飛京,回來后,耀群清理大批積信,未發現有哈爾濱請柬。我們既不知何人主持,也不知何人出席,但只要有請柬,我雖疲憊不堪,但還決定赴哈參加的。我們又托人去文聯作協打聽,是否壓在那里,也沒有。所以只得作罷。收到你的信,才知道蕭軍和駱賓基從中作梗。”(端木蕻良1981年5月10日致鐘汝霖信,《端木蕻良文集》第8卷下317頁)這應當是1981年在哈爾濱召開的蕭紅紀念會,“邀請了中外人士數十人,其中有葛浩文以及許多年輕的國內外學者,應邀的還有蕭軍、駱賓基、舒群、塞克等和蕭紅生前有關系(包括友好和不友好)的人士,就是偏偏把和蕭紅舉行過婚宴并共同生活了長達近四年的端木蕻良排除在外”(孔海立:《端木蕻良傳》173頁)。多少年了,端木蕻良一如既往遭到“一致”的排除。難道彼此之間真有解不開的疙瘩?細數一下,無非那幾件陳芝麻爛谷子的事情嘛,每個人經歷了那么多苦難,還不能釋懷,還要傷害別人也傷害自己,這是難得聰明,還是難得糊涂呢?

1985年10月,端木蕻良在漢口找到1938年5月他和蕭紅結婚的大同酒家,登上二樓,感慨萬千。

1987年11月4日端木蕻良夫婦在廣州蕭紅墓前

端木和蕭軍,兩個東北同鄉,本來是很好的朋友。1937年春天,端木在給讀者的信中曾這樣評價蕭軍:“新作家蕭軍極好,氣魄很大。”(端木蕻良1937年4月10日致讀者信,《端木蕻良文集》,北京出版社2009年6月版,第8卷下20頁)那一年8月,端木蕻良與二蕭相識后,也很談得來。1937年11月,端木蕻良接到蕭軍、蕭紅的信,就是催促他去武漢的,信中還附有蕭軍的長詩,在文學上可以信任的朋友之間才會這樣寄詩文,這也證明蕭軍對端木很友好。后來,端木不顧腿疾沒有完全痊愈,匆忙奔赴武漢,到武漢后,最初,他們幾位東北作家曾住在同一棟房子里。很多美好的事情尚未開始,便匆忙結束,想不到在武漢他們已漸漸埋下沖突的伏筆……唉,這兩個東北男人啊。