陳建功:由一本書(shū)想起的往事

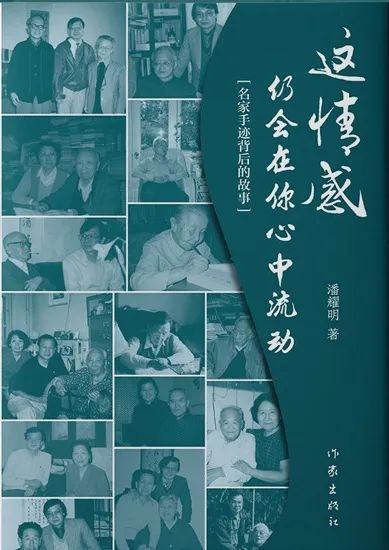

作家出版社出版、香港作家潘耀明所著的《這情感仍會(huì)在你心中流動(dòng)》一書(shū),我已期待很久。此書(shū)撰寫(xiě)之前,耀明兄曾翻箱倒篋,整理出所藏現(xiàn)代文人書(shū)畫(huà)、手稿和信札,分別在香港城市大學(xué)和香港浸會(huì)大學(xué)舉辦了展覽。隨后,他把部分藏品的來(lái)龍去脈,加上他對(duì)這些學(xué)者、作家的人生歷程、文化成就的考察,一一寫(xiě)了出來(lái)。我不能不為耀明兄找到一個(gè)絕妙角度為我們講述這些蘊(yùn)積多年、飽含深情的故事而高興。

我結(jié)識(shí)耀明兄已有38年。上世紀(jì)70年代末80年代初的中國(guó),國(guó)門(mén)初開(kāi),各界與境外的交流日漸頻繁,在新時(shí)期率先活躍起來(lái)的作家們,有了各種出訪機(jī)會(huì),香港便成為經(jīng)由之地。時(shí)任香港三聯(lián)書(shū)店負(fù)責(zé)人的潘耀明,成了內(nèi)地文場(chǎng)有口皆碑的“居停主人”。他以誠(chéng)懇、謙和的為人和豐厚的學(xué)術(shù)積累,與劫后尚存的許多當(dāng)代文化大家結(jié)下了忘年之誼,又與活躍在新時(shí)期文學(xué)的同輩作家交往密切。我和耀明兄的交往,也是從那時(shí)開(kāi)始的。

1984年,我和北京作家鄭萬(wàn)隆應(yīng)邀訪問(wèn)美國(guó)一個(gè)月,利用過(guò)境的機(jī)會(huì),在香港逗留了幾日,初次相識(shí)就得到耀明兄的盛情款待。一次茶敘時(shí),耀明兄問(wèn)我和鄭萬(wàn)隆,回到內(nèi)地后,可否代為聯(lián)系另外八位作家——馮驥才、王安憶、劉心武、賈平凹、張承志、韓少功、莫言、史鐵生,加上我們二位,編選各自的作品集,介紹到臺(tái)灣出版。以我當(dāng)時(shí)的認(rèn)知,臺(tái)灣尚未解除所謂的“戒嚴(yán)”,引入大陸的作品有一定風(fēng)險(xiǎn)。作為十位作家中的一位,又是這一批書(shū)稿的大陸牽線人,我不能不對(duì)耀明兄說(shuō)出自己的顧慮。耀明兄說(shuō),海峽兩岸正掀起“大陸熱”和“臺(tái)灣熱”,出版大陸新銳作家的作品集,恰為臺(tái)灣讀者所期待。他還告知,臺(tái)灣那邊力主推出此書(shū)并愿擔(dān)綱主編的,是柏楊先生。柏楊先生的書(shū)我是讀過(guò)的,且知道他因?yàn)椤按罅λ质录弊^(guò)9年多的大牢,現(xiàn)又以“前科”之身承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),我輩豈能退縮于后?由此,便有林白出版社出版十卷本的“中國(guó)大陸作家書(shū)系”,向臺(tái)灣讀者介紹了十位中青年作家的作品。初次交往我就感到,在我們與臺(tái)灣、與港澳,乃至與世界華文創(chuàng)作界的交流方面,耀明兄是不可或缺的存在。

今讀《這情感仍會(huì)在你心中流動(dòng)》一書(shū),耀明兄往來(lái)奔波的身影,越發(fā)清晰起來(lái)。此書(shū)所涉及的學(xué)者、作家,他們的名字都在中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代學(xué)術(shù)史、文學(xué)史上如雷貫耳,其中的大多數(shù),應(yīng)算是潘耀明的前輩。從各位大師的書(shū)札、題贈(zèng)以及耀明兄的回憶中,不難讀出那些前輩平易、謙虛、謹(jǐn)嚴(yán)的人格風(fēng)范,也讓我們讀出潘耀明與他們之間心靈的相通。耀明兄文章所展現(xiàn)的才學(xué),特別是他對(duì)每一位所識(shí)作家的作品乃至現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)史的熟稔,令我驚嘆。書(shū)里提及的往事,在與耀明兄相聚時(shí),曾聽(tīng)他提起片段,我也知道在艾青、冰心、葉圣陶等作家離世后,耀明兄與其家人仍然保持往來(lái)。感人之處,已在書(shū)中盡記,茲不贅述。

最后一篇《手跡之外一章:我與金庸》,澄清了各種傳言,潘耀明聲明自己并非“金庸先生的秘書(shū)”“金庸先生的代言人”,而只是“金庸的小字輩朋友”,甚至說(shuō)自己是“卑微的學(xué)生”。這是耀明兄的由衷之言。不過(guò)以我所知,潘耀明這位“小字輩”,確為查先生所信賴(lài)。文中平實(shí)而細(xì)密地回憶和金庸先生相處的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,深情而有趣。他接到董橋先生傳話,得知金庸先生約見(jiàn),是多么意外、興奮。寒暄過(guò)后,查先生請(qǐng)他稍候,自己移步到一邊的辦公桌旁,伏案書(shū)寫(xiě)著什么。枯坐半刻鐘,始見(jiàn)查先生手持箋紙起身而來(lái),遞來(lái)的是親手寫(xiě)下的“墨香飄鼻”的聘書(shū)。這一對(duì)性格相近、“拙于辭令”的“忘年交”,操著帶有各自濃重鄉(xiāng)音的國(guó)語(yǔ),你言我語(yǔ)。有一次,查先生一邊說(shuō)著,一邊漫不經(jīng)心地起座,找出一瓶上好的威士忌,為他酙滿,繼而給自己倒上。沒(méi)有更多的客套,各自心照不宣地端著酒杯,酒氣氤氳中解除了拘牽,南腔北調(diào),逸興遄飛……這情境使我想起“三嗅疏枝冷蕊,索共梅花一笑”,嗅的不是花,是威士忌罷了。

查先生和耀明兄也并不總是獨(dú)坐幽篁。上世紀(jì)90年代中期,我之有幸與金庸先生相識(shí),也緣于耀明兄引見(jiàn),而那次相見(jiàn),很是熱鬧。

應(yīng)是1994年10月下旬,忽接耀明兄來(lái)電,告知陪同金庸先生來(lái)京,偷得閑暇,想感受一下舊京民俗,問(wèn)可有好的去處推薦。那時(shí)因?qū)憽熬┪缎≌f(shuō)”,我對(duì)舊京民俗有所涉獵。適逢北京西單北大街辟才胡同里,新開(kāi)一家“憶苦思甜大雜院”,聽(tīng)這飯莊的名字,就有時(shí)移世變的滋味,可以感受舊京生活。耀明兄聽(tīng)了,連連道好,說(shuō)查先生就要找這種有特色的地方。又說(shuō),聚會(huì)不只是為了吃飯,這樣的休閑,才有意思。

我又建議,何妨把當(dāng)下活躍的“叫賣(mài)大王”臧鴻請(qǐng)來(lái)助興?

老北京的市聲引起民俗學(xué)界的注意,應(yīng)是上世紀(jì)初年的事,此后不少作家、學(xué)者熱衷于此,漫說(shuō)在現(xiàn)當(dāng)代小說(shuō)、散文里屢被提及,甚至有人出專(zhuān)著以詳述。到了80年代,某年春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)上,北京人藝的老藝術(shù)家們還演出了《老北京叫賣(mài)組曲》。出身于棚匠世家的臧鴻,自幼生活在北京底層,曾以小買(mǎi)賣(mài)為生,新中國(guó)成立后鉆研曲藝,尤以模仿舊京叫賣(mài)為一絕。我認(rèn)識(shí)臧鴻的時(shí)候,他已經(jīng)為《城南舊事》《四世同堂》等多部影視劇配過(guò)音,又曾給胡絜青表演,被她贊譽(yù)為“京城叫賣(mài)大王”。耀明兄聽(tīng)說(shuō)我能邀來(lái)臧鴻,喜出望外,說(shuō)更好了更好了,查先生肯定會(huì)很開(kāi)心,我們不虛此行啊。

記得那次是劉夢(mèng)溪陳祖芬夫婦做東,還記得聚餐結(jié)束前,查先生偷偷塞給臧鴻一個(gè)紅包,因臧鴻一再推讓?zhuān)棺兂伞氨娔款ヮァ绷恕N抑缓贸雒鎰耜傍櫴障拢f(shuō)查先生是按了香港的習(xí)慣,請(qǐng)理解美意。主人劉夢(mèng)溪儒雅含蓄,祖芬則少女般活潑,無(wú)論是菜譜還是掌故,總會(huì)引她脆聲大笑。“憶苦思甜大雜院”的菜譜的確有趣:一頁(yè)是“憶苦篇”,品種有窩窩頭、棒渣粥、烤紅薯、菜團(tuán)子之類(lèi);一頁(yè)是“思甜篇”,就是蔥爆羊肉、軟炸里脊之類(lèi)的了。那天大家圍席而坐,話題圍繞舊京小吃展開(kāi)。查先生興致勃勃地品嘗了豆汁兒,夫人則聞了聞,禮貌地抿了抿。又聊到舊京的天橋,臧鴻就按捺不住要表演了——他抬手?jǐn)n住耳朵,放聲吆喝起來(lái)。那聲音嘹亮而悠長(zhǎng),仿佛要穿透重重的四合院,又消失在幽幽的胡同里……賣(mài)冰糖葫蘆的、賣(mài)蛤蟆骨朵兒(蝌蚪)的、賣(mài)瓜果梨桃的、磨剪子戧菜刀的……惟妙惟肖,連說(shuō)帶唱,開(kāi)始還不茍言笑的查先生,聽(tīng)得興味盎然,有時(shí)忍不住拊掌稱(chēng)快。我記得查先生還好奇地向臧鴻發(fā)問(wèn):“你吆喝時(shí),為什么要攏著耳朵?”臧鴻說(shuō):“這是為了攏音兒啊。”大概看出查先生對(duì)北京話生疏,臧鴻補(bǔ)充道:“洋派兒的說(shuō)法就是,我得把這巴掌攏起來(lái)找共鳴呢!”眾皆大笑,我初次謁見(jiàn)大師的不安,也消失得無(wú)影無(wú)蹤。

1994年,聚會(huì)于北京辟才胡同“憶苦思甜大雜院”,左起:陳祖芬、臧鴻、陳建功、金庸、金庸夫人、劉夢(mèng)溪。 潘耀明攝

為人誠(chéng)懇而周到,加上文化的志趣,就是潘耀明備受“忘年交”們信任、欣賞,進(jìn)而可以推心置腹的原因。

坦率地說(shuō),初翻開(kāi)《這情感仍會(huì)在你心中流動(dòng)》一書(shū),心里還是有一點(diǎn)惴惴不安的。寫(xiě)的都是我知道的名人,不少還是我認(rèn)識(shí)的師長(zhǎng)。我當(dāng)然相信耀明兄的格調(diào),關(guān)于名人的隱私八卦,肯定不是耀明兄之興趣所在。不過(guò)翻看目錄時(shí)還是把我嚇了一跳:和蕭紅女士有瓜葛的三個(gè)男人——蕭軍、端木蕻良、駱賓基,都寫(xiě)到了,而且寫(xiě)了6篇,占了25頁(yè)。關(guān)于老舍、胡絜青和趙清閣,甚至寫(xiě)了8篇。此外還寫(xiě)到了沈從文、丁玲的“恩義情仇”,顧城、謝燁的慘劇,乃至《受戒》里的小英子何以成為汪曾祺“少年時(shí)代的一個(gè)夢(mèng)”……這些,都曾是現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)史上熱鬧的話題。

其中蕭軍、端木和駱賓基我是熟悉的,我們?cè)诒本┦形穆?lián)的作家支部共處多年。想起當(dāng)初一到北京作協(xié),我就與蕭軍先生一起參加煤礦文化宣傳基金會(huì)在大同煤礦舉辦的筆會(huì),聽(tīng)他縱談礦工形象的塑造,至今還不時(shí)與蕭老的女兒女婿互致問(wèn)候。我也曾與端木蕻良先生在前門(mén)西大街97號(hào)的“紅帽子樓”里做過(guò)鄰居,老人家曾為我與趙大年合著的小說(shuō)、電視劇《皇城根》題寫(xiě)過(guò)篇名。而駱賓基,我還記得在討論張潔入黨的會(huì)議上,他感慨萬(wàn)千,說(shuō)起自己在流亡桂林時(shí),和張潔父母的交往,竟至擦起了眼淚。那時(shí)我才明白,為什么張潔一直叫他“駱賓基叔叔”。和三位老人如此熟悉,他們和蕭紅之間發(fā)生的故事,我當(dāng)然是知道的。大學(xué)畢業(yè)后,我調(diào)入北京作協(xié)從事專(zhuān)業(yè)寫(xiě)作,一次開(kāi)會(huì)時(shí),忽見(jiàn)三位老人竟同坐在一個(gè)會(huì)議室里,心里不免有些緊張。暗自觀察,蕭軍、駱賓基二位與端木之間,是從來(lái)不說(shuō)話的。至于他們和蕭紅之間的故事,更是諱莫如深的話題。盡管有研究者出了專(zhuān)著,也有好事者添油加醋,但一般相熟的人,是不愿提起的。我沒(méi)想到耀明兄毫無(wú)避諱地面對(duì),有時(shí)候還會(huì)直接詢(xún)問(wèn)當(dāng)事人,對(duì)所獲回答,也絕不遮遮掩掩。他客觀的、兼聽(tīng)的立場(chǎng)以及盡可能全面地介紹各方觀點(diǎn)的原則,令我折服。當(dāng)然,具體到某件事、某個(gè)人,肯定會(huì)有不同的闡釋?zhuān)煌目捶āR?jiàn)仁見(jiàn)智,繼續(xù)討論與探究都是必然的。但耀明兄的調(diào)查與陳述,把讀者由八卦的獵奇轉(zhuǎn)向?qū)Σ煌瑫r(shí)代條件下復(fù)雜人生的理解,對(duì)性格各異的作家情感歷程的理解,對(duì)一言難以蔽之的復(fù)雜人性的理解。這是可貴的。

有了這種認(rèn)知,便能明白,為什么耀明兄的這些敘說(shuō)、剖析、推想,引人入勝,又能捶打我們的靈魂。

我覺(jué)得,這就是理解作家、理解文學(xué)的開(kāi)始。

- 豐子愷三繪《漫畫(huà)阿Q正傳》[2022-04-29]

- 老舍寫(xiě)給趙清閣的一首情詩(shī)[2022-04-29]

- 楊建民:胡喬木與錢(qián)鐘書(shū)的人情詩(shī)緣[2022-04-28]

- “古板和梗頑”的魯迅守望者[2022-04-27]

- 劉半農(nóng)詩(shī)悼蘇曼殊[2022-04-27]

- 楊絳說(shuō)傅雷性格[2022-04-25]

- “還她真實(shí)的評(píng)價(jià)”——柯靈書(shū)信中的張愛(ài)玲[2022-04-24]

- 博物館內(nèi)外:孫郁和他的魯迅研究[2022-04-20]