版本譜系:作為文學(xué)批評(píng)和文學(xué)史研究的方法 ——以《日出》版本譜系的建立為例

近年來(lái)中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)的文獻(xiàn)研究不斷升溫。但目前現(xiàn)代文獻(xiàn)的版本校勘尚無(wú)獨(dú)立的方法論,其理念和方法基本從古典文獻(xiàn)版本校勘學(xué)延伸而來(lái)。古典文獻(xiàn)的不同版本往往是不同人在不同時(shí)代對(duì)相似文本的抄錄、整理形成,因此古典文獻(xiàn)的校勘整理,主要通過(guò)比勘文字、篇籍的異同,確定文獻(xiàn)屬性,盡可能恢復(fù)原始文本并重建定本。古典文獻(xiàn)因不同時(shí)期刻本與抄本并置,存在多個(gè)不同來(lái)源的版本承遞等復(fù)雜狀況,現(xiàn)代文獻(xiàn)的版本因年代較近,又有版權(quán)頁(yè)制度存在,版本源流考證相對(duì)簡(jiǎn)單。然而現(xiàn)代文獻(xiàn)固然有手稿、印刷本、選本等的訛誤,更大量的是作者本人基于各種原因不斷修訂自己的作品而形成的異文。因此整理現(xiàn)代文獻(xiàn),版權(quán)頁(yè)信息固然直接明了,但更重要的是通過(guò)修改比對(duì),判斷不同異文在修改時(shí)所選擇的底本,確定版本流變之節(jié)點(diǎn),進(jìn)而確立版本的演進(jìn)鏈,形成版本譜系。

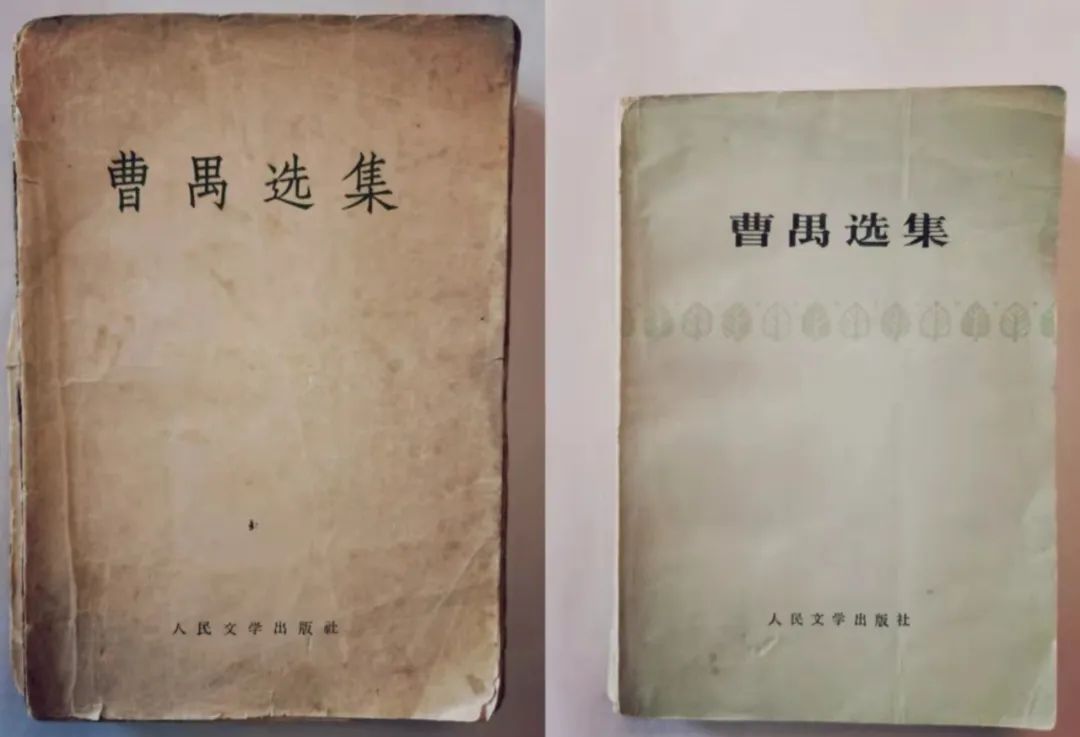

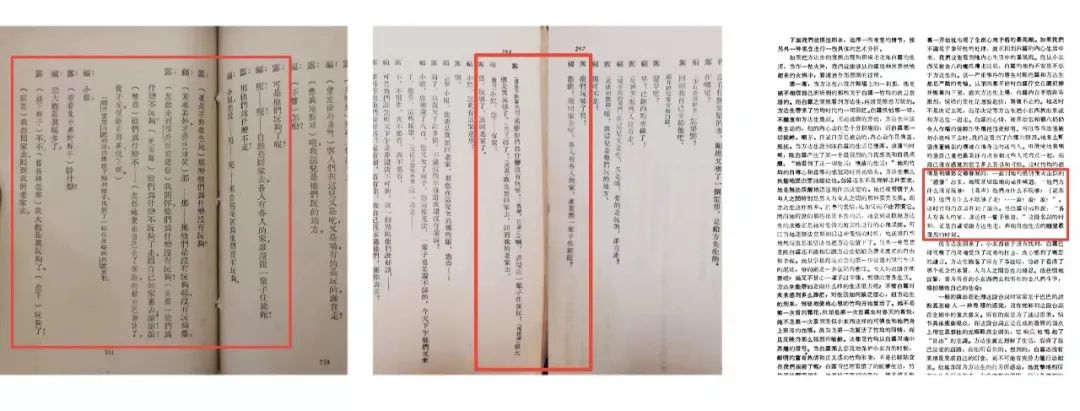

左:開(kāi)明書(shū)店《曹禺選集》1951年8月初版;右:人民文學(xué)出版社《曹禺劇本選》1954年6月第1版第1次印刷。

本文以《日出》的版本流變?yōu)槔ㄟ^(guò)對(duì)修改處的比對(duì),尋找《日出》版本流變之節(jié)點(diǎn),繪制《日出》版本演進(jìn)鏈,以確定《日出》的版本譜系。在此基礎(chǔ)上討論《日出》版本演進(jìn)中呈現(xiàn)出的文學(xué)史、出版史乃至文化史方面的問(wèn)題。

一

《日出》甫一發(fā)表便引來(lái)文壇關(guān)注,后幾經(jīng)修改,并由數(shù)家出版社多次出版。筆者搜集了《日出》自發(fā)表以來(lái)至曹禺逝世期間的多個(gè)版本,梳理各版本的出版背景、版本形態(tài)和修改增刪等情況。需要說(shuō)明的是,非中文版本,以及未獲曹禺授權(quán)或在大陸之外出版的版本未列入考察范疇。

1.報(bào)刊本:上海《文季月刊》,1936年6月至9月。曹禺自認(rèn)《日出》的寫(xiě)作“異常倉(cāng)促”[1]。據(jù)《曹禺年譜長(zhǎng)編》,1935年初曹禺開(kāi)始醞釀寫(xiě)作《日出》[2]。他原計(jì)劃在1936年5月為《大公報(bào)》“文藝”副刊寫(xiě)作短劇[3],再“用一年功夫來(lái)”完成《日出》[4]。然而為襄助巴金、靳以籌辦的《文季月刊》在上海新文學(xué)市場(chǎng)上打響頭炮,他推卻了《大公報(bào)》的稿約,在巴金等人的催促下匆忙執(zhí)筆,四個(gè)月即告完稿。

他回憶《日出》的寫(xiě)作過(guò)程:“每到月半,靳以便來(lái)信催稿,像寫(xiě)連續(xù)小說(shuō)一樣,接到信便日夜趕寫(xiě)。寫(xiě)一幕登一幕,后來(lái)居然成為一本整戲。”[5]正因?yàn)榇耍瑘?bào)刊本《日出》頗多疏漏。第三幕末尾即有“附記”對(duì)前兩幕中存在的疏漏以及第三幕的內(nèi)容加以說(shuō)明。第四幕完結(jié)時(shí),曹禺又作“后記”,糾正和說(shuō)明前文中的錯(cuò)訛。他表示報(bào)刊本《日出》“只是一個(gè)極粗糙的未定稿,我想在最近仔細(xì)地修改刪節(jié)一下,希望著能比現(xiàn)在訂成一個(gè)差強(qiáng)人意的戲本”[6]。

也許是因?yàn)椴茇淖耘校瑢W(xué)界對(duì)報(bào)刊本《日出》關(guān)注不多。但“寫(xiě)一幕登一幕”,如章回小說(shuō)連載似的寫(xiě)作方式,讓《日出》報(bào)刊本的價(jià)值,與大多數(shù)新文學(xué)創(chuàng)作的報(bào)刊本不太一樣,在《日出》發(fā)生學(xué)研究中,報(bào)刊本意義重大,堪比手稿。

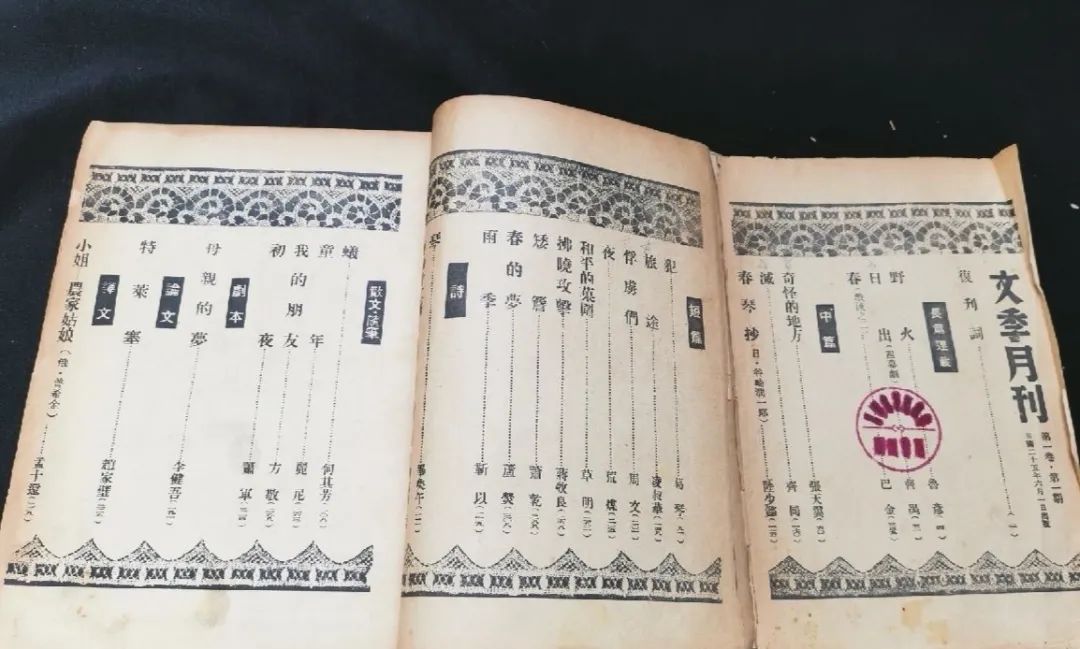

上海《文季月刊》第1卷第1期,1936年6月

2.“文化生活”版:上海文化生活出版社,《日出》,1936年11月。雜志連載完結(jié)兩個(gè)月后,1936年11月上海文化生活出版社出版《日出》單行本(簡(jiǎn)稱“文化生活”版)。初收入文化生活出版社“文學(xué)叢刊”系列,后又入“曹禺戲劇集”系列。“文化生活”版廣受歡迎,至1953年5月,至少重印28次[7]。

《大公報(bào)》“文藝”副刊先后在1936年底、1937年初連續(xù)登載兩組對(duì)《日出》的“集體批評(píng)”。作為對(duì)這次聲勢(shì)浩大的“集體批評(píng)”的回應(yīng),曹禺寫(xiě)下《我怎樣寫(xiě)〈日出〉》一文,在1937年2月28日《大公報(bào)》“文藝”副刊第304期上發(fā)表,而后作為“跋”收入“文化生活”版《日出》1937年3月第4印。

從“文化生活”版第4印開(kāi)始,《日出》版本形態(tài)基本定型。其完備的版本形態(tài)包括正文前的8段題辭,正文中有三張樂(lè)譜(兩張?jiān)诘诙婚_(kāi)頭,為五線譜;一張?jiān)诘谌恢虚g,為工尺譜),第三幕末尾有“附記”,正文后有“跋”。

比較《日出》報(bào)刊本和“文化生活”版,文字異動(dòng)近300處。這些修改,有的涉及劇作的基本要素,比如劇情時(shí)間跨度。報(bào)刊本的時(shí)間設(shè)定非常緊湊,四幕劇情發(fā)生在四天之內(nèi)。小東西在第一幕被黑三抓走,第三幕就選擇了自殺,很難想象第一幕中努力逃出牢籠卻又因肚子太餓就想回到黑三手里的小東西,時(shí)隔一天就有了自殺的決斷。為劇情發(fā)展更合理,“文化生活”版將第三幕的時(shí)間改為“一星期后晚十一時(shí)半”。有的修改則涉及人物的命運(yùn)走向。如報(bào)刊本第三幕后原有“附記”一篇,對(duì)小東西的結(jié)局加以說(shuō)明:“寫(xiě)完第三幕便察覺(jué)小東西的死太慘,太刺目了。……為著看戲的人們這末尾的驚嚇又怕過(guò)了分,我曾經(jīng)把結(jié)尾改成小東西沒(méi)有死成……但過(guò)后我又念起那些被這一幫野獸生生逼死的多少‘小東西’們……我仿佛覺(jué)得他們乞憐的眼睛在黑暗的壁落里灼灼地望著我,我就不得不把太太小姐們的瞧戲問(wèn)題放在一旁。”到“文化生活”版,曹禺刪掉了這段說(shuō)明,直接將“小東西沒(méi)有死成”的結(jié)局完整寫(xiě)出,放在“附記”里。此外,“文化生活”版還修改了幾個(gè)主要人物的名字。如“陳白露”在報(bào)刊本中名為“陳露露”;她的本名“竹均”,在報(bào)刊本中作“文姍”;“王福升”在報(bào)刊本中作“阿根”。這些修改有些是為了使人物姓名更符合身份,有些則顯示出曹禺對(duì)人物設(shè)定的不同認(rèn)識(shí)。

左:上海文化生活出版社“文學(xué)叢刊”《日出》;右:上海文化生活出版社“曹禺戲劇集”《日出》。

3.“開(kāi)明”版:開(kāi)明書(shū)店,“新文學(xué)選集”《曹禺選集》,1951年8月。開(kāi)明書(shū)店“新文學(xué)選集”是新中國(guó)第一套匯集“五四”以來(lái)作家選集的叢書(shū),共出版22種。開(kāi)明書(shū)店《曹禺選集》(簡(jiǎn)稱“開(kāi)明”版)1951年8月初版,為大32開(kāi)軟精裝本,1952年1月2印,總印數(shù)為10000冊(cè);1952年12月又印乙種本(即普及本),印數(shù)5000冊(cè)。

“新文學(xué)選集”分為兩輯,第一輯為已故作家的選集,由編委會(huì)約請(qǐng)他人選編,第二輯為健在作家的選集,由作家自選。《曹禺選集》選收了曹禺的三個(gè)劇本《雷雨》《日出》《北京人》。曹禺在“自序”中表示,選擇這三個(gè)劇本是因?yàn)樗鼈儭盀橛^眾所喜好”,“博得觀眾的首肯”[8]。“新文學(xué)選集”一直被學(xué)界視為作家“接受黨的領(lǐng)導(dǎo)、匯報(bào)思想改造狀況的成績(jī)單”[9],但更體現(xiàn)曹禺思想革命性和進(jìn)步性的《蛻變》并沒(méi)被其選中。多年后曹禺談到《蛻變》,認(rèn)為盡管“當(dāng)時(shí)它發(fā)揮了作用”,但“寫(xiě)得不深,不叫人思索,不叫人深想,不叫人想到戲中描寫(xiě)以外的東西”[10]。由此可看出,在曹禺心中,《雷雨》《日出》《北京人》是思想性和藝術(shù)性并重、能夠傳下去的作品。此后人民文學(xué)出版社1954年的《曹禺劇本選》和1961年的《曹禺選集》都沿用開(kāi)明書(shū)店《曹禺選集》的篇目。

“開(kāi)明”版《日出》版本形態(tài)變化極大:刪掉了正文前的8段題辭;未收入第三幕的“附記”和正文后的“跋”;保留了三張樂(lè)譜,但調(diào)整了樂(lè)譜的位置,將《小海號(hào)》和《軸號(hào)》并置于第一幕和第二幕之間,且三張樂(lè)譜全改為五線譜。

盡管對(duì)《日出》的藝術(shù)性和思想性頗為自信,但是作為“匯報(bào)思想改造狀況的成績(jī)單”,曹禺對(duì)《日出》作了大量修改。在《曹禺選集·自序》里,曹禺說(shuō)“《日出》這本戲,應(yīng)該是對(duì)半殖民地半封建的中國(guó)舊社會(huì)的控訴,可是當(dāng)時(shí)卻將帝國(guó)主義這個(gè)罪大惡極的元兇放過(guò)”,所以“趁重印之便”,“根據(jù)原有的人物、結(jié)構(gòu),再描了一遍(有些地方簡(jiǎn)直不是描,是另寫(xiě))”。1937年周揚(yáng)在討論《日出》時(shí)肯定曹禺對(duì)客觀社會(huì)有了一定的認(rèn)識(shí),又批評(píng)他描畫(huà)的金八“后面似乎還缺少一件東西——帝國(guó)主義”[11],14年后曹禺終于補(bǔ)上了這一課。與“文化生活”版相比,“開(kāi)明”版幾乎稱得上是面目全非,故事的時(shí)代背景、人物形象和人物關(guān)系,乃至人物的命運(yùn)都有相當(dāng)大的調(diào)整。在開(kāi)明書(shū)店“新文學(xué)選集”叢書(shū)中,《曹禺選集》的修改幅度是最大的,也因此在新文學(xué)作家群里引發(fā)不小的爭(zhēng)論。

4.“劇本選”版:人民文學(xué)出版社,《曹禺劇本選》,1954年6月。為改進(jìn)新中國(guó)的文學(xué)和美術(shù)出版工作,中宣部于1954年3月召開(kāi)會(huì)議,確認(rèn)“經(jīng)過(guò)編選的五四新文學(xué)代表性作品統(tǒng)歸人民文學(xué)出版社出版”[12]。自此,人民文學(xué)出版社負(fù)有為“五四”新文學(xué)作品的選編把握政治傾向的特殊職能。有學(xué)者統(tǒng)計(jì),1950年代人民文學(xué)出版社出版的新文學(xué)作家作品選集共計(jì)近70種[13]。開(kāi)明書(shū)店的“新文學(xué)選集”都在其出版范圍內(nèi),《曹禺劇本選》算是出得比較早的一種。《曹禺劇本選》1954年6月第1版第1次印刷,至1957年共印刷5次,總印數(shù)達(dá)17000冊(cè)。初為25開(kāi),后改為32開(kāi)。

如上文所說(shuō),《曹禺劇本選》(簡(jiǎn)稱“劇本選”版)沿用“開(kāi)明”版《曹禺選集》的入選篇目。在“前言”里,曹禺寫(xiě)道:“兩年前,我曾將《雷雨》、《日出》、《北京人》這三個(gè)比較為觀眾所知道的劇本,修改了一下出版。在這個(gè)集子里,仍選了這三本戲,不過(guò),這一次除了一些文字的整理外,沒(méi)有大的改動(dòng)。現(xiàn)在看來(lái)還是保存原來(lái)的面貌好一些。”正如曹禺自述,“劇本選”版《日出》放棄了“開(kāi)明”版的“大的改動(dòng)”,回歸了“文化生活”版的“原來(lái)的面貌”,但又并非如“前言”所說(shuō)只作了“一些文字的整理”。據(jù)筆者的統(tǒng)計(jì),與“文化生活”版相比,“劇本選”版改動(dòng)近千處,同時(shí)也保留了一百多處“開(kāi)明”版的修改。

“劇本選”版《日出》的版本形態(tài)變化較大。正文前的8段題辭,僅保留第一段(即“老子《道德經(jīng)》七十七章”)。刪掉了第三幕后的“附記”和正文后的“跋”。三張樂(lè)譜移至文末,全部改為簡(jiǎn)譜。此外在文末注明“一九三五年”,把《日出》的寫(xiě)作時(shí)間提前了一年,這個(gè)錯(cuò)誤一直延續(xù)了下來(lái),直到1980年代初,曹禺才發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤:“多少年來(lái),《日出》這個(gè)劇本,我以為是在1935年寫(xiě)的。最近問(wèn)了巴金同志,才知是1936年寫(xiě)的。”[14]

5.“戲劇”版:中國(guó)戲劇出版社,“五四以來(lái)話劇劇本選”,《日出》,1957年9月。為紀(jì)念“五四”運(yùn)動(dòng)四十周年,中國(guó)戲劇出版社以單行本的形式出版了“五四以來(lái)話劇劇本選”叢書(shū)[15]。作為中國(guó)現(xiàn)代話劇藝術(shù)成熟的標(biāo)志,曹禺的《雷雨》《日出》名列其間。

中國(guó)戲劇出版社的《日出》(簡(jiǎn)稱“戲劇”版)從1957年9月至1960年,每年印行一次,共印4次,總印數(shù)為27500冊(cè)。至1980年6月又被中國(guó)戲劇出版社列入“現(xiàn)代戲劇創(chuàng)作叢書(shū)”出版,其版權(quán)頁(yè)注明“1957年北京第1版,北京第2次印刷”。

“戲劇”版《日出》的版本形態(tài)較為完整。恢復(fù)了正文前的8段題辭、第三幕的“附記”和正文后的“跋”(略有刪節(jié));保留了三張樂(lè)譜,并沿用“劇本選”版的方式,全部置于正文后,用簡(jiǎn)譜。此外,在正文前新增了一段200多字的“內(nèi)容說(shuō)明”,強(qiáng)調(diào)劇本主要是暴露“反動(dòng)統(tǒng)治下的人間地獄生活”,“宣示了那個(gè)世界的末日的到來(lái)”。“戲劇”版《日出》的正文與“劇本選”版非常接近,僅有少量字詞修改。故有學(xué)者將“戲劇”版《日出》稱作“劇本選”版《日出》的單行本[16]。

1957年“戲劇”版之外,有學(xué)者稱1959年曹禺再次修訂《日出》由中國(guó)戲劇出版社出版,作“戲劇二版”。此版正文與1959年12月的“小叢書(shū)”版《日出》并無(wú)差別[17]。“五四以來(lái)話劇劇本選”叢書(shū)中《雷雨》在1957年6月版之后,又于1959年9月出版修改本,學(xué)界分別稱為《雷雨》的“戲劇一版”和“戲劇二版”,兩版存世量都頗大。1957年《日出》“戲劇版”存世量也不小,但“戲劇二版”卻遍尋不著,筆者至今未見(jiàn)。

然《日出》“戲劇二版”身上頗多謎題。查中國(guó)戲劇出版社·寶文堂書(shū)店的《圖書(shū)書(shū)目(中國(guó)戲劇出版社1957—1987 寶文堂書(shū)店1862—1987)》,有《雷雨》一版、二版的記錄,沒(méi)有《日出》“二版”的記錄。另1980年“現(xiàn)代戲劇創(chuàng)作叢書(shū)”出版時(shí),《雷雨》采用“戲劇二版”,《日出》仍使用1957年的“戲劇”版。經(jīng)多方比較和分析,筆者對(duì)《日出》“戲劇二版”的存在頗有疑慮,而其身上的謎團(tuán)也許與此時(shí)中央直屬出版社的干部和機(jī)構(gòu)調(diào)整相關(guān),詳情將另文再述。版本研究,說(shuō)“無(wú)”實(shí)在太難。大膽假設(shè),小心求證,然真容現(xiàn)世,一切假設(shè)都被推翻。但即使假設(shè)被推翻,提出的問(wèn)題仍需作答,并非就此便迎刃而解。

左:“戲劇”版《日出》,1957年9月北京第1版第1次印刷;中:“戲劇”版《日出》,1957年9月北京第1版,1959年4月北京第3次印刷;右:“戲劇”版《日出》,1957年9月北京第1版,1960年4月北京第4次印刷。

6.“小叢書(shū)”版:人民文學(xué)出版社,“文學(xué)小叢書(shū)”,《日出》,1959年12月。“文學(xué)小叢書(shū)”的出版計(jì)劃,最早由人民文學(xué)出版社社長(zhǎng)兼總編輯馮雪峰提出,1958年啟動(dòng),至1960年已推出至少130多種。“文學(xué)小叢書(shū)”以日本“巖波文庫(kù)”、英國(guó)“企鵝叢書(shū)”為目標(biāo),企圖成為包括古今中外名著的“袖珍版”,故而開(kāi)本小,攜帶方便,便于隨時(shí)閱讀[18]。這是一套帶有文學(xué)普及性質(zhì)的讀物,主要面向“具有相當(dāng)文化水平的(比如說(shuō):初中文化程度)青年干部,青年學(xué)生,青年工農(nóng)”[19]。

“小叢書(shū)”版《日出》1959年12月出版,1版1印,印數(shù)為33000冊(cè),開(kāi)本為50開(kāi)。“小叢書(shū)”版刪除了正文前的8段題辭和第三幕的“附記”,保留了“跋”(沿用“戲劇”版的“跋”);保留了三張樂(lè)譜,使用簡(jiǎn)譜并放在正文后。正文前增加了一篇約800字的“前言”,概括《日出》的內(nèi)容、主題和藝術(shù)特點(diǎn)。與“戲劇”版的“內(nèi)容說(shuō)明”只談“揭露”和“宣示”不同,“小叢書(shū)”版的介紹突出了《日出》對(duì)光明的渴望。比對(duì)正文,“小叢書(shū)”版以“戲劇”版為底本,并作了大量的刪節(jié)。“戲劇”版《日出》約12.8萬(wàn)字,“小叢書(shū)”版刪去近3萬(wàn)字,刪節(jié)量超過(guò)原字?jǐn)?shù)的20%。

“小叢書(shū)”版《日出》于1990年、1992年又先后被“北京市教育局”“國(guó)家教委圖書(shū)館工作委員會(huì)”列為裝備用書(shū),由人民文學(xué)出版社出版,分別列入“青年文庫(kù)”叢書(shū)和“文學(xué)小叢書(shū)”。這兩個(gè)本子封面設(shè)計(jì)相似,版型一樣:無(wú)題辭,無(wú)“跋”,無(wú)第三幕“附錄”,無(wú)曲譜。均注明“非賣品”,無(wú)定價(jià)。印次和印數(shù)續(xù)接,總印數(shù)18225冊(cè)。

左:“小叢書(shū)”版《日出》1959年12月北京第1版第1次印刷;中:“青年文庫(kù)”叢書(shū)《日出》1959年12月北京第1版,1990年8月北京第1次印刷;右:“文學(xué)小叢書(shū)”《日出》1959年12月北京第1版,1992年12月北京第2次印刷。

7.“曹禺選集”版:人民文學(xué)出版社,《曹禺選集》,1961年5月。人民文學(xué)出版社的《曹禺選集》1961年5月印行,但其“出版說(shuō)明”早在1959年9月就已經(jīng)完成。《曹禺選集》印刷兩次,總印數(shù)6200冊(cè)。

《曹禺選集》襯頁(yè)有“出版說(shuō)明”:“一九五四年,作者曾對(duì)這三個(gè)劇本做了一些文字上的整理,編為一集,由本社出版;這次作者又對(duì)《雷雨》、《日出》二劇,作了許多重要修改,現(xiàn)據(jù)修改本重排印行。”比對(duì)可知,“這次”的修改,指的就是“小叢書(shū)”版的修改。“曹禺選集”版《日出》實(shí)際只是對(duì)“小叢書(shū)”版的重排印行,正文與“小叢書(shū)”版基本相同,僅修改個(gè)別字詞。“曹禺選集”版《日出》的版本形態(tài)簡(jiǎn)陋,無(wú)題辭,無(wú)跋,無(wú)第三幕“附記”,保留了三張簡(jiǎn)譜曲譜,盡附于文末。

1978年初國(guó)家出版局為改變“書(shū)荒”現(xiàn)象,決定集中人力物力,重印古今中外文學(xué)名作30多種[20]。首批重印書(shū)中,“五四”以來(lái)的現(xiàn)代文學(xué)作品共10種,《曹禺選集》位列其中[21]。為擴(kuò)大聲勢(shì),國(guó)家出版局計(jì)劃每種印行四五十萬(wàn)冊(cè),并于1978年5月1日在大中城市同時(shí)發(fā)售[22]。因工作量龐大,國(guó)家出版局組織了13省市分工印刷。《曹禺選集》的重印任務(wù)分別由北京的新華印刷廠和沈陽(yáng)第二印刷廠承擔(dān),故版權(quán)頁(yè)上一種作“1961年5月北京第1版 1978年4月北京第3次印刷”,另一種作“1961年5月北京第1版 1978年4月遼寧第1次印刷”。兩個(gè)本子封面設(shè)計(jì)一樣,開(kāi)本不同:“北京”的為大32開(kāi),“遼寧”的為小32開(kāi)。曹禺對(duì)這次重印的質(zhì)量包括開(kāi)本、封面、內(nèi)頁(yè)排版等極為不喜,對(duì)人民文學(xué)出版社也漸生隔閡[23]。

重印后的《曹禺選集》增加了一篇《后記》。“后記”作于1977年12月4日,距離曹禺正式摘掉“走資派”帽子還有8個(gè)月[24]。“后記”出爐不易,曹禺與編輯王仰晨來(lái)回修改了至少4次[25]。海客甲(王仰晨之子王小平)披露當(dāng)年抄稿上的改動(dòng),如“它反映了舊中國(guó)十八層地獄般的半封建、半殖民地的舊社會(huì)的一個(gè)側(cè)面……”,添加了前三個(gè)黑體字,刪去了后兩個(gè)黑體字。又如:“《日出》是個(gè)存有較多缺陷的作品, 因此以往它的重印和上演,曾一再使我深感不安;正因?yàn)檫@樣,出版社要在這時(shí)重印這本書(shū),我就不能不作一些認(rèn)真的考慮,但我終于還是同意了。”這一段的原文是:“《日出》是個(gè)存有較多缺陷和某些并不那么健康的情緒的作品,正因?yàn)檫@樣,它的重印和上演就曾為我?guī)?lái)不安,出版社要在這時(shí)重印這本書(shū),經(jīng)過(guò)一些考慮,我還是同意了。”[26]雖然這里大部分的文字最終還是刪去了,但曹禺在寫(xiě)作“后記”時(shí)的百轉(zhuǎn)千回可見(jiàn)一斑。在“后記”里,曹禺略帶惶恐地表示:希望讀者能夠“認(rèn)真地、批判地、歷史唯物主義地”看待這些舊作。這番表述令人心酸。

左:人民文學(xué)出版社《曹禺選集》,1961年5月北京第1版,1962年9月北京第2次印刷;右:人民文學(xué)出版社《曹禺選集》,1961年5月北京第1版,1978年4月遼寧第1次印刷。

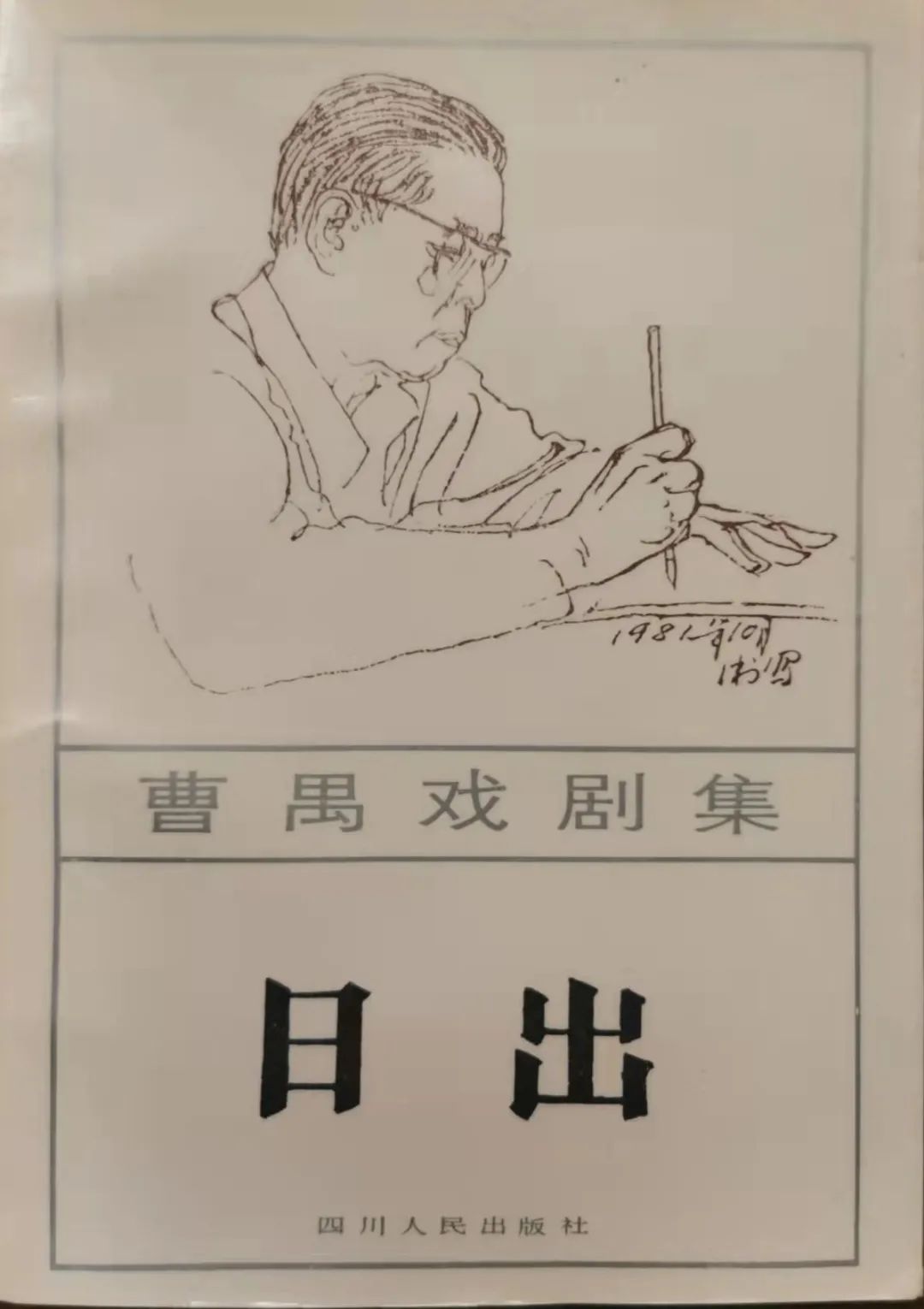

8.“四川”版:四川文藝出版社,“曹禺戲劇集”,《日出》,1985年2月。1985年2月,四川文藝出版社出版了《日出》單行本(簡(jiǎn)稱“四川”版),為“曹禺戲劇集”之一。1985年2月1版1印,大32開(kāi),印數(shù)為24600冊(cè)。1985年3月印行精裝本,記作1版1印,2500冊(cè)。

就版本形態(tài)而言,“四川”版是最接近“文化生活”版的:完整保留了8段題辭、第三幕后的“附記”和“跋”,三張樂(lè)譜仍做簡(jiǎn)譜,但各歸其位。此外正文前有作者照片1張,正文中加入插畫(huà)6張,“跋”后附《〈日出〉重印后記》。

“曹禺戲劇集”得以在四川人民出版社(四川文藝出版社)出版,不僅因?yàn)椴茇c出版社總編輯李致的個(gè)人關(guān)系,更因?yàn)樗拇ㄈ嗣癯霭嫔绲墓ぷ鲬B(tài)度與他們?cè)诰庉嬘∷①|(zhì)量上的把關(guān)[27]。而作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的李致深刻理解這一項(xiàng)目的重要意義:“這是出版界的一場(chǎng)變革和競(jìng)爭(zhēng)。”[28]“曹禺戲劇集”于1980年立項(xiàng)。1980年前后的思想交鋒與政策更迭,以年為界都嫌粗疏。1979年末胡愈之在中國(guó)出版工作者協(xié)會(huì)成立大會(huì)上發(fā)言:“同所有先進(jìn)國(guó)家比較起來(lái),我們的出版機(jī)構(gòu)是過(guò)于集中……現(xiàn)在是不是可以重新考慮,把出版社體制來(lái)一個(gè)徹底的改變。”[29]在李致等人為出版界的變革歡呼時(shí),也有人固守舊例,堅(jiān)持地方出版社“不該出曹禺之類大師的名著”[30]。從《曹禺致李致書(shū)信》可知,這時(shí)的曹禺也遭遇了以組織名義或攜領(lǐng)導(dǎo)指示的多方游說(shuō)。至1982年,謹(jǐn)言慎行的曹禺終于明確且強(qiáng)硬地表示:“作者的書(shū)應(yīng)該由作者本人決定出版的地方。這是作者的權(quán)益,不能強(qiáng)勉。”[31]

“四川”版《日出》是曹禺親自改定的最后一版,在《日出》的版本變遷中地位獨(dú)特。“四川”版以“文化生活”版為底本[32],但并非如曹禺所說(shuō),只在“文化生活”版的基礎(chǔ)上“改正了一些錯(cuò)字,作了較少的更動(dòng)與刪節(jié)”[33]。比校可知,“四川”版修改超千處,且有多處整段增或刪。

“四川”版《日出》之后,一直到曹禺去世,期間,1988年中國(guó)戲劇出版社有4卷本《曹禺文集》,1994年人民文學(xué)出版社有“中國(guó)現(xiàn)代名劇叢書(shū)”,1996年花山文藝出版社出版《曹禺全集》。這三種《日出》均選擇重印“文化生活”版,這大概與20世紀(jì)90年代保存史料的學(xué)術(shù)自覺(jué)有關(guān),也隱含著學(xué)界對(duì)1949年以來(lái)新文學(xué)作家順應(yīng)時(shí)勢(shì)不斷修改的反正。而最為曹禺看重,甚至提出“演出這個(gè)戲,還是不要亂動(dòng)”的“請(qǐng)求”[34]的“四川”版《日出》似乎較少受關(guān)注。

四川人民出版社(四川文藝出版社)《日出》,1985年2月第1版第1次印刷

比對(duì)上述《日出》諸版本,可以整理出4段版本演進(jìn)鏈條:

1.報(bào)刊本→“文化生活”版、《曹禺文集》、“中國(guó)現(xiàn)代名劇叢書(shū)”、《曹禺全集》

2.報(bào)刊本→“文化生活”版→“開(kāi)明”版

3.報(bào)刊本→“文化生活”版→“劇本選”版、“戲劇”版→“小叢書(shū)”版、“曹禺選集”版

4.報(bào)刊本→“文化生活”版→“四川”版

這四條版本演進(jìn)鏈共同構(gòu)成了《日出》的版本譜系。其中,版本演進(jìn)鏈1以初版本“文化生活”版為節(jié)點(diǎn),初版本保存了書(shū)籍的本來(lái)面目,具有史料價(jià)值和學(xué)術(shù)價(jià)值。版本演進(jìn)鏈2止于“開(kāi)明”版,“開(kāi)明”版是曹禺解放后真誠(chéng)回應(yīng)時(shí)代變化所作的一次修改,學(xué)界公認(rèn)這是一次不成功的修改。“開(kāi)明”版雖然無(wú)法與其他版本進(jìn)行校勘,但其在細(xì)節(jié)上的修改卻部分地被后續(xù)版本繼承,且后續(xù)版本中的部分修改趨向從這一版本開(kāi)始初現(xiàn)端倪。版本演進(jìn)鏈3以“劇本選”版為節(jié)點(diǎn),“劇本選”版以“文化生活”版為基礎(chǔ),其修改注重劇本的舞臺(tái)效果、同時(shí)注意人物的典型化。后續(xù)版本的修改基本延續(xù)這一思路。版本演進(jìn)鏈4以“四川”版為節(jié)點(diǎn),是曹禺自“文化生活”版以來(lái),重新定位和塑造陳白露這一修改思路的延續(xù)。

二

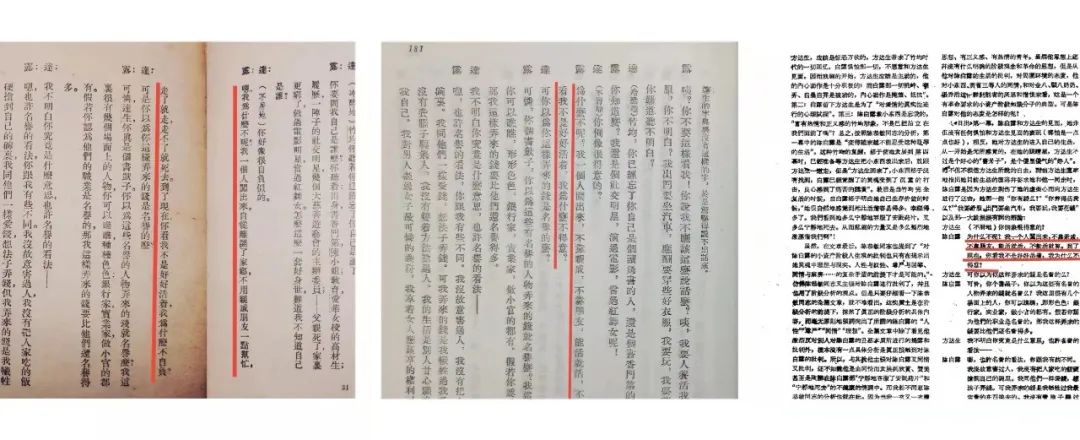

現(xiàn)行的版本校勘理念和方法,以初版本為重,“初版本之后的版本”往往忽略不計(jì)。然而現(xiàn)代印刷術(shù)的出現(xiàn),使得現(xiàn)代文獻(xiàn)的印刷數(shù)量大,版本更迭快,同年代的讀者可能面對(duì)著不同的版本,從而讀出不同的感受。例如報(bào)刊本《日出》刊出之后,天津《大公報(bào)》“文藝”副刊在編輯蕭乾的組織下,先后兩次整版刊載來(lái)自文學(xué)界、學(xué)術(shù)界的十幾位讀者對(duì)《日出》展開(kāi)的“集體批評(píng)”。查考“集體批評(píng)”可知,參與“集體批評(píng)”的諸位重量級(jí)讀者所閱讀的《日出》幾乎都是《文季月刊》上的報(bào)刊本。而曹禺的回應(yīng)(即《日出·跋》)則是在“文化生活”版《日出》出版之后。比較《日出》報(bào)刊本和“文化生活”版,再將“集體批評(píng)”與曹禺對(duì)“集體批評(píng)”的回應(yīng)相對(duì)照,有助于我們進(jìn)一步理解曹禺回應(yīng)中的糾結(jié)和不滿。又如20世紀(jì)50年代后期,陳恭敏、徐聞鶯、甘競(jìng)等對(duì)陳白露悲劇實(shí)質(zhì)問(wèn)題展開(kāi)論爭(zhēng)。查考論爭(zhēng)者的引文可知,陳恭敏、甘競(jìng)閱讀的是“文化生活”版《日出》,而徐聞鶯的討論對(duì)象是“劇本選”版。陳恭敏在《什么是陳白露悲劇的實(shí)質(zhì)》中引用了第四幕中的一段臺(tái)詞,即小東西被抓走,陳白露內(nèi)心焦灼又不得不應(yīng)對(duì)惡俗的張喬治和顧八奶奶,兩人離開(kāi)后,陳白露徹底爆發(fā):“(忽然走到福升面前迸發(fā))他們?yōu)槭裁礇](méi)有玩夠!(高聲)他們?yōu)槭裁床煌鎵颍浚ǜ呗暎┧麄優(yōu)槭裁床煌鎵蛄俗撸』刈约旱募依锶ァL!滾!滾!(憤怨)他們?yōu)槭裁床弧ê鋈凰X(jué)出自己失了常態(tài),她被自己嚇住了,說(shuō)不完,便斷在那里,低下頭。)”陳恭敏認(rèn)為這段臺(tái)詞悲痛和憤怒交織,最能反映陳白露“內(nèi)心生活中的暴風(fēng)雨”,是她“奔向自由生活的愿望最強(qiáng)烈的時(shí)刻”[35]。但徐聞鶯是讀不到這段臺(tái)詞的。“劇本選”版里這段臺(tái)詞完全變了樣,陳白露的“迸發(fā)”消失了,只留下喃喃自語(yǔ):“(還是不動(dòng)聲色地)那么他們?yōu)槭裁礇](méi)有玩夠?(低聲,自語(yǔ))是啊,誰(shuí)還能一輩子住旅館!”徐聞鶯的討論重點(diǎn)放在第一幕陳白露面對(duì)方達(dá)生時(shí)的自我表白上,并以此質(zhì)疑:陳白露“越來(lái)越不能忍受這種恥辱的生活”的表現(xiàn)在哪里呢?[36]如果讀到陳白露的這段“迸發(fā)”,不知徐聞鶯是否會(huì)對(duì)陳白露產(chǎn)生不同的觀感?

左:上海文化生活出版社《日出》,第31、32頁(yè);中:人民文學(xué)出版社《曹禺劇本選》,第181頁(yè);右:徐聞鶯《是鷹還是金絲鳥(niǎo)——與陳恭敏同志商榷關(guān)于陳白露的悲劇實(shí)質(zhì)問(wèn)題》,《上海戲劇》1960年第2期,第9頁(yè)。比較可知,徐聞鶯的引用出自《曹禺劇本選》。

左:上海文化生活出版社《日出》,第250、251頁(yè);中:人民文學(xué)出版社《曹禺劇本選》,第297、298頁(yè);右:陳恭敏《什么是陳白露悲劇的實(shí)質(zhì)》,《戲劇報(bào)》1957年第5期。比較可知,陳恭敏的引用出自上海文化生活出版社《日出》。

版本搜尋之后,方可確立版本演進(jìn)鏈。確立版本演進(jìn)鏈的主要依據(jù)是版本修訂時(shí)的底本選擇,也即某版本是在哪個(gè)版本的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改的。版本演進(jìn)鏈不清楚,校勘很難進(jìn)行。而選擇哪個(gè)版本做底本進(jìn)行修改,體現(xiàn)了作者對(duì)這個(gè)底本的看法,是時(shí)代、審美等因素的綜合。在版本譜系中對(duì)版本修訂進(jìn)行綜合考察,才能真正有效地把版本研究延伸至文本批評(píng)之中。

“曹禺戲劇集”中《雷雨》《日出》《原野》《北京人》等作于1949年以前的劇本重修再印時(shí)選擇的底本各不相同。曹禺在給李致的信中提到:《原野》以“文化生活”版為底本,因其并未在1949年后重印。《雷雨》則以“戲劇二版”為底本,雖然他對(duì)“戲劇二版”《雷雨》的校對(duì)、排印、裝幀等仍有諸多抱怨。對(duì)《日出》,曹禺先是想直接“按照人民文學(xué)出版社的本子就可以”[37],但最終還是選擇在“文化生活”版《日出》基礎(chǔ)上再行修改。這顯然不是“手里有什么就用什么”的選擇,以此為由斷定曹禺對(duì)1949年以來(lái)《日出》多次修改持否定態(tài)度也完全不符合曹禺的性格。

“四川”版《日出》的修改以“文化生活”版為底本有著多方面的因素。首先這是基于曹禺對(duì)于話劇劇本本質(zhì)——話劇劇本的寫(xiě)作應(yīng)該以演出為目的,還是以閱讀為歸依——的思考。這是自1936年《日出》問(wèn)世以來(lái)在曹禺心中延續(xù)多年的問(wèn)題。“四川”版的重印“后記”里,曹禺寫(xiě)道:“我寫(xiě)劇本,經(jīng)常希望它象小說(shuō)一樣吸引讀者坐下來(lái)讀讀,有點(diǎn)興味。這自然是我的妄想,也許今后我改掉這毛病,也許我改不掉。我不贊同‘書(shū)齋劇本’,即只為了讀,不為演的劇本。劇本還是為了演出寫(xiě)的。但如果它也能吸引讀者翻翻,豈不更好么?”[38]早期的劇本寫(xiě)作,曹禺更偏向“閱讀”。“文化生活”版《日出》為了強(qiáng)化人物形象,讓人物反復(fù)出場(chǎng),并輔以綿密對(duì)話,以突出人物個(gè)性,這種做法顯然是把“閱讀”放在“演出”之前,當(dāng)時(shí)的評(píng)論者已經(jīng)注意到劇本對(duì)“閱讀”的追求,贊美它“至少在劇本上是一篇有聲有色的散文”[39],同時(shí)也明確指出其問(wèn)題所在:文學(xué)作品中“最有力的表現(xiàn)”,在舞臺(tái)上卻變成“狂言”[40]。曹禺承認(rèn),他的劇本,每每演出,必大作刪節(jié),才符合戲劇演出的時(shí)間要求。而刪節(jié)得是否合適,完全依賴導(dǎo)演和演員的功力。也因?yàn)榇耍鱾€(gè)演出團(tuán)隊(duì)的表現(xiàn)并不總能令人滿意。此等經(jīng)驗(yàn)的后果之一,其后的各版本中,刪節(jié)一直是《日出》修改的特點(diǎn):精煉人物對(duì)話,減少人物出場(chǎng);砍掉旁支,讓?xiě)騽_突更加集中。由此,《日出》正文字?jǐn)?shù)也越來(lái)越少。“文化生活”版《日出》正文不到14萬(wàn)字,“劇本選”版《日出》正文約12萬(wàn)字,“小叢書(shū)”版《日出》接近9萬(wàn)字。到1985年這一狀況才得到改變:曹禺自言“四川”版《日出》在“文化生活”版《日出》基礎(chǔ)上“作了較少的更動(dòng)與刪節(jié)”,但實(shí)際上“四川”版《日出》正文字?jǐn)?shù)卻超過(guò)15萬(wàn)字,比“文化生活”版《日出》多出將近1萬(wàn)字。

比較“四川”版和“文化生活”版,“四川”版的修改很大程度上體現(xiàn)了晚年曹禺在“演出”與“閱讀”間的平衡努力:在集中戲劇沖突以適應(yīng)演出的同時(shí),力求增加劇本的可讀性和文本意義的豐富性。例如“文化生活”版《日出》第四幕里李石清在收到信件確認(rèn)潘月亭股市破產(chǎn)之后,安排了兩次陳白露出場(chǎng),在“四川”版里,曹禺刪掉了一次。在《重印〈日出〉后記》中曹禺解釋說(shuō),這樣的安排有演出時(shí)間和效果的考量,但更是為進(jìn)一步突出陳白露的性格特征:既讓陳白露見(jiàn)證了潘月亭的破產(chǎn),又把陳白露從李石清和潘月亭的爭(zhēng)執(zhí)中抽離出來(lái),讓她處于一個(gè)旁觀的位置。對(duì)這個(gè)黑暗的、荒謬的“有余者”的世界,她沒(méi)有“投入”,她的悲劇不在于她不愿離開(kāi)這個(gè)紙醉金迷的世界。她知道潘月亭的銀行垮臺(tái)了,但她的內(nèi)心始終是冷靜的、自持的。又如曹禺在“四川”版里進(jìn)一步強(qiáng)化了“文化生活”版里帶有抒情色彩和象征意味的詩(shī)性描述,并使得這些詩(shī)性描述的指向性明晰。例如第二幕開(kāi)幕時(shí)舞臺(tái)說(shuō)明里有一段對(duì)工人們打著夯、唱著夯歌的描述。“文化生活”版寫(xiě)道:

這種聲音幾乎一直在這一幕從頭到尾,如一群含著憤怒的冤魂,抑郁暗塞地哼著,充滿了警戒和恐嚇。他們用一種原始的語(yǔ)言來(lái)唱出他們的憂郁,痛苦,悲哀和奮斗中的嚴(yán)肅,所以在下面這段夯歌——《小海號(hào)》——里找不著一個(gè)字,因?yàn)橛米謥?lái)表達(dá)他們的思想和情感是笨拙而不可能的事。

這樣的描寫(xiě)共有兩段,一段即上述文字,另一段在第四幕末尾。曹禺在《日出·跋》里表示:這是特意的安排,目的是把《日出》最重要的角色、象征光明和生機(jī)的勞作者推到幕前。這兩段文字在1949年后的諸多版本中都有所刪節(jié)[41]。直至“四川”版才完全恢復(fù),并對(duì)上述這段文字作大段增添:

這種聲音幾乎一直在這一幕從頭到尾,如一群含著憤怒的復(fù)仇神,抑郁暗塞地哼著,充滿了警戒和恐嚇。他們用心底的語(yǔ)言來(lái)唱出他們的痛苦,悲哀和奮斗中的嚴(yán)肅。但時(shí)而一些領(lǐng)頭的大漢,單獨(dú)以豪放的歌喉,高唱入云,帶起多少群夯工的熱烈活躍的強(qiáng)音,起勁地應(yīng)合,騰起一片歡唱的笑聲。可以想象,他們步伐整齊,大汗淋漓,迎著陽(yáng)光,砸著大地,正為世界創(chuàng)作一切。這時(shí),人的心胸是歡樂(lè)、是勝利、是人能戰(zhàn)勝一切的。在下面這段夯歌——《小海號(hào)》——里沒(méi)有用一個(gè)字,因?yàn)橛米謥?lái)表達(dá)他們的思想和情感是笨拙而不可能的事。

“文化生活”版的夯歌,嚴(yán)肅而抑郁,其力量來(lái)自原始的、對(duì)生存的渴求;“四川”版的夯歌,在痛苦和悲哀之外,曹禺重新注入了雄壯、樂(lè)觀、奮發(fā)的精神,新與舊的對(duì)比愈發(fā)鮮明,明確表達(dá)出壓倒一切腐惡、重建一個(gè)世界的信心。“四川”版《日出》除了恢復(fù)和強(qiáng)化劇本的閱讀性,在舞臺(tái)表演上曹禺有明確表示,為更好地表達(dá)主題,歡迎作曲家重新為夯歌作曲。夯歌的原曲是“當(dāng)時(shí)實(shí)際記錄下來(lái)的調(diào)子”,當(dāng)時(shí)的特意記譜表明“文化生活”版時(shí)期的曹禺希望通過(guò)原汁原味的音樂(lè),在舞臺(tái)上再現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)。“閱讀”上的修訂引來(lái)舞臺(tái)上的變動(dòng),“如有必要,可以完全更動(dòng)”。

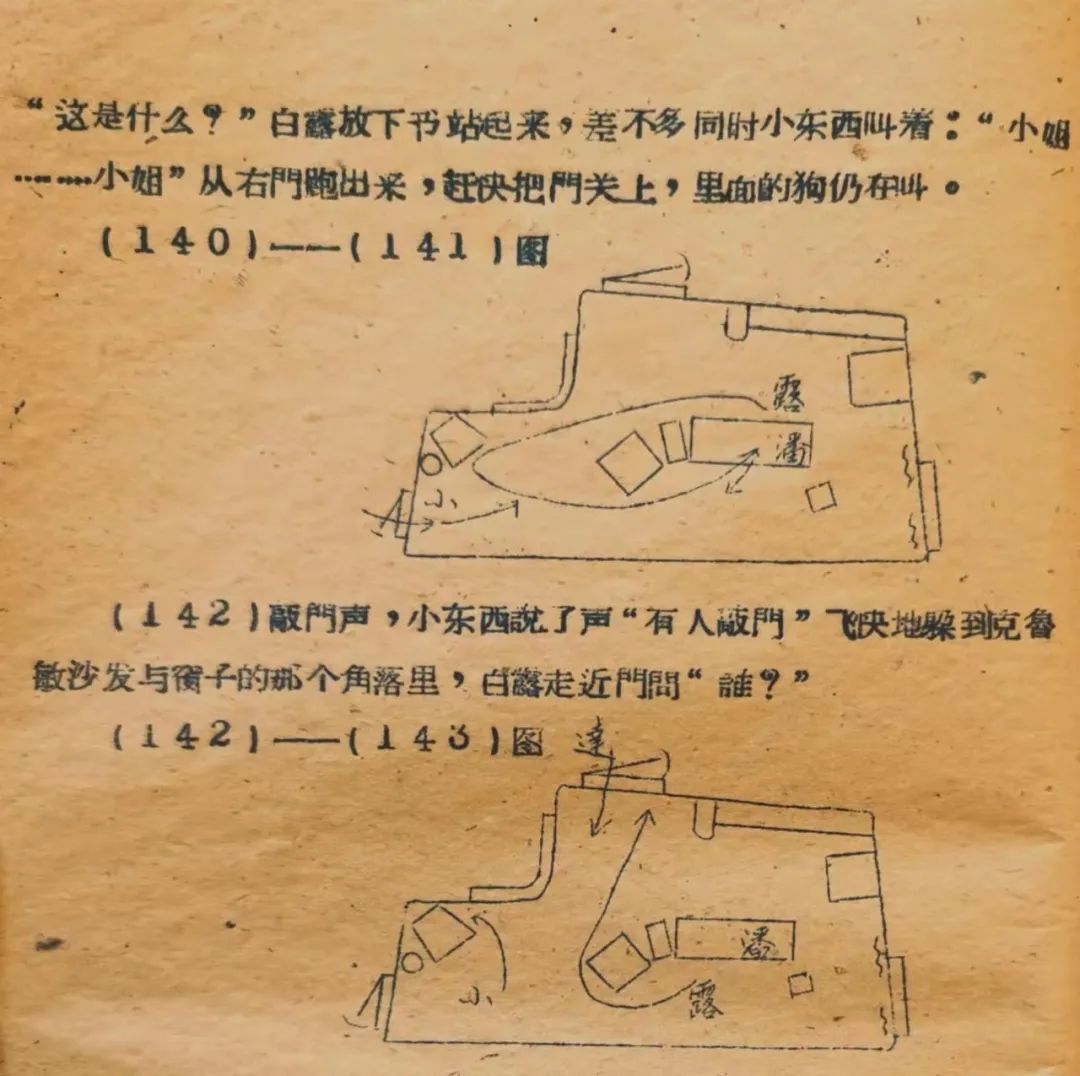

《日出》導(dǎo)演計(jì)劃,歐陽(yáng)山尊 1955年5月作,中央戲劇學(xué)院導(dǎo)演系 1962年2月印

“四川”版《日出》修改的另一著力點(diǎn)在于為陳白露“正名”。從“文化生活”版的“跋”開(kāi)始,曹禺一直強(qiáng)調(diào)這出戲沒(méi)有絕對(duì)的主要人物,沒(méi)有絕對(duì)的主要?jiǎng)幼鳎懊總€(gè)角色都應(yīng)占有相等的輕重”,“互為賓主,交相陪襯”,共同烘托出一個(gè)“損不足以奉有余”的社會(huì)形態(tài)[42]。1980年曹禺給女兒萬(wàn)昭的電影劇本《日出》提意見(jiàn)時(shí)曾經(jīng)明確提出:“此劇本陳白露是主角。”[43]在1985年“四川”版《日出》“后記”里,曹禺進(jìn)一步明確表示陳白露是《日出》的“女主角”。這一表述值得深思。

最初的版本里,陳白露的性格還算復(fù)雜,在1949年后的諸版本里則有逐漸退化為簡(jiǎn)單的典型人物,甚至一個(gè)觀察視角的趨勢(shì)。因?yàn)椤敖o她表現(xiàn)的機(jī)會(huì)少了一些”,直接后果就是“這個(gè)女主角是不大好演的”[44]。所以在“四川”版《重印〈日出〉后記》里,曹禺表示他將“著重描述”陳白露的性格:她不再只是事件的引線者、戲劇沖突的見(jiàn)證者、“損不足以奉有余”社會(huì)形態(tài)的典型表征,她的情緒、心態(tài)和個(gè)性在對(duì)戲劇沖突的各種觀察中發(fā)展、豐富、變化。《大飯店》似的橫斷面描寫(xiě)和鏈條型結(jié)構(gòu)的呈現(xiàn),展現(xiàn)舊社會(huì)的腐惡,同時(shí)豐富了陳白露的性格,也為陳白露命運(yùn)的推進(jìn)給出合理的情感邏輯。

曹禺的“著重描述”,不僅是寫(xiě)作技巧上的“著重”,更重要的還在于曹禺有意識(shí)地要重新認(rèn)識(shí)、理解和塑造陳白露的形象。他在《重印〈日出〉后記》列舉了對(duì)陳白露的幾處修改細(xì)節(jié),然后鄭重其事地表示:此時(shí)此地,“我對(duì)陳白露的認(rèn)識(shí),是如此”。這句頗具歷史意識(shí)的表述,暗示了曹禺這次的修改并不是對(duì)1949年以來(lái)《日出》多次修改的否定:“如果有人要改回舊本的原樣,也未嘗不可”,只是當(dāng)年的我那樣想,如今的我則如是。

以上是沿著報(bào)刊本→“文化生活”版→“四川”本這條線索進(jìn)行考察,但當(dāng)我們按照時(shí)序進(jìn)行綜合分析時(shí)就會(huì)發(fā)現(xiàn),“重塑”陳白露的思路,其實(shí)一直都在曹禺的修改思路里。

報(bào)刊本里,陳白露名字為“陳露露”,本名作“文姍”。文學(xué)人物的名字也許并無(wú)特別含義,但曹禺的特意改名顯然不在此列。姓名文化在中國(guó)源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。疊字名在古代主要見(jiàn)于女子,且大多是社會(huì)地位低下的藝伎、妓女、侍妾或者奴婢使用,上流社會(huì)的貴婦人、書(shū)香門第的大家閨秀,乃至普通良家婦女都極少以疊字命名。陳寅恪在《讀〈鶯鶯傳〉》中分析“崔鶯鶯”的原型并非劇中所說(shuō)名門貴女,其依據(jù)便是她的疊字名。而“露露”這樣的名字在20世紀(jì)30年代中國(guó)大都市紙醉金迷的舞場(chǎng)會(huì)所中頗為常見(jiàn),是一個(gè)明顯符號(hào)化的名字,表明其交際花的身份。從“陳露露”到“陳白露”,從“文姍”到“竹均”,這一改動(dòng)顯示出曹禺對(duì)人物的設(shè)定發(fā)生了不小的變化。陳白露這個(gè)名字顯然更符合其書(shū)香世家的出身,她聰明活潑、深受父母的喜愛(ài),受過(guò)良好的教育;父親過(guò)世后,“家里窮了”,為保持原有物質(zhì)生活條件,墮入風(fēng)塵。“開(kāi)明”版里,陳白露的設(shè)定有了更多的無(wú)奈。她的家庭出身從書(shū)香世家變成普通市民家庭:父親是被辭退的洋行職員,哥哥被保甲長(zhǎng)抓了壯丁,家中有弟妹要養(yǎng)。在“劇本選”版里,陳白露的個(gè)性逐漸簡(jiǎn)化,但曹禺還是把她對(duì)顧八奶奶、張喬治等人的態(tài)度,從若即若離、時(shí)而親熱時(shí)而嘲弄,改為冷眼旁觀。“文化生活”版里陳白露曾4次稱顧八奶奶為“八姐”,而“劇本選”版減少到一次。“四川”版里曹禺恢復(fù)了陳白露在“文化生活”版的家庭出身,卻把“文化生活”版中的“家里窮了”進(jìn)一步推進(jìn):在聽(tīng)到小東西因?yàn)轲囸I想要回到黑三身邊時(shí),陳白露的感嘆從“餓逼得人會(huì)到這步田地么?”變?yōu)椤梆I!可怕的餓!”顯然“四川”版的陳白露已經(jīng)深深品嘗過(guò)饑餓的滋味,而這為她在紙醉金迷中的無(wú)力自拔給出合理的解釋。

曹禺對(duì)陳白露的重塑還體現(xiàn)在更多的細(xì)節(jié)中。第一幕開(kāi)場(chǎng)時(shí)陳白露的出場(chǎng),“文化生活”版用了600多字描寫(xiě)陳白露的外貌、服飾、經(jīng)歷以及由此形成的性格等。“開(kāi)明”版把這段介紹減到100多字。“劇本選”版恢復(fù)到300來(lái)字。“小叢書(shū)”版以“戲劇”版為底本又刪去100來(lái)字。陳白露的形象逐漸變得簡(jiǎn)單而鮮明。但透過(guò)這些簡(jiǎn)單的描述,仍然能看出曹禺對(duì)陳白露的不同認(rèn)識(shí)。仍以陳白露的出場(chǎng)描寫(xiě)為例,“文化生活”版里,陳白露“穿著極薄的晚禮服,顏色鮮艷刺激,多褶的裙裾和上面兩條粉飄帶,拖在地面如一片云彩”。到了“開(kāi)明”版,曹禺直接簡(jiǎn)化為她“穿著極講究的晚禮服”。“劇本選”版和“戲劇”版部分恢復(fù)“文化生活”版的舊貌,也吸取了“開(kāi)明”版的部分修改:陳白露“穿著極講究的晚禮服,顏色鮮艷,多褶的裙裾和上面兩條粉飄帶,拖在地面如一片云彩”。至“小叢書(shū)”版又是一變:陳白露“穿著極講究的晚禮服,顏色淡雅,多褶的裙裾拖在地面如一片云彩”。陳白露的服飾從“極薄”到“極講究”,色彩從“鮮艷刺激”,到“鮮艷”,再到“淡雅”,字里行間可見(jiàn)曹禺對(duì)陳白露的定位在不斷調(diào)整。

“四川”版中曹禺調(diào)整陳白露定位的努力從服飾延伸到房間裝飾。“極薄”且“鮮艷”的服飾對(duì)應(yīng)著陳白露交際花的身份,而陳白露房間的裝飾則彰顯了她的內(nèi)心。墻上的裝飾畫(huà):之前諸版本里的“荒唐的裸體畫(huà)片,月份牌,和旅館章程”在“四川”版里變成了“裸體油畫(huà),風(fēng)景畫(huà)”;沙發(fā)座墊的色彩:之前諸版本里座墊顏色是“雜亂”的,“四川”版里則是“艷麗”的;房間里的雜物:“酒瓶,煙蒂頭”和沙發(fā)上的“一兩件男人的衣服”等在“四川”版里都刪掉了。林林總總暗示陳白露的文化素養(yǎng)、審美品味,并以此表現(xiàn)其內(nèi)心的高潔和驕傲。而“四川”版第四幕增添的那束“紅艷中夾雜著幾枝白色的山茶花”更是最明顯的表征。可以說(shuō)從“文化生活”版、“開(kāi)明”版,到“劇本選”版、“小叢書(shū)”版,再到“四川”版,曹禺一直在試圖“凈化”陳白露。

以上梳理《日出》版本譜系,不僅讓我們看到《日出》不同版本之間的遞進(jìn)、承傳等各種關(guān)系,使我們?cè)趯?duì)校和比較作品的不同版本時(shí)能夠遵循正確順序,同時(shí)也讓我們把不同版本的文本特性、版本變遷的原由等放置在一個(gè)完整的譜系之中加以闡釋,從而發(fā)現(xiàn)版本修定過(guò)程中的諸多問(wèn)題,尋找作者在時(shí)代語(yǔ)境的變化、作家的藝術(shù)追求、個(gè)人的精神境遇之間騰挪閃轉(zhuǎn)的蛛絲馬跡。

結(jié) 語(yǔ)

古典文獻(xiàn)以“定本”或者“善本”為目標(biāo),現(xiàn)代文學(xué)作品,其“初版本之后的版本”有些多達(dá)十幾種,作為作家在不同歷史時(shí)期創(chuàng)作意志的產(chǎn)物,他們有著各自的文本特性,無(wú)所謂錯(cuò)訛。確定善本或者定本,為大眾閱讀計(jì),必不可少。但就學(xué)術(shù)研究而言,這些還沒(méi)來(lái)得及消逝在歷史洪流中的文本,卻是我們拓展現(xiàn)代文學(xué)研究空間的重要史料。

當(dāng)前,學(xué)界討論版本變遷,尤其是1949年以后的版本變遷時(shí),往往以意識(shí)形態(tài)因素一言以蔽之,為“忽略不計(jì)”給出看似合理的根由。這種做法背后,顯然存在一種習(xí)而不察的迷思。一方面,現(xiàn)當(dāng)代文獻(xiàn)的版本(尤其是1949年以后的版本)生成過(guò)程中,組織和體制是繞不過(guò)去的問(wèn)題。把版本譜系和版本校勘視為文化史研究的一部分,將版本文獻(xiàn)的發(fā)掘和研究,與出版史、文化組織結(jié)構(gòu)史、文化體制的變動(dòng)史相結(jié)合,將為現(xiàn)代文獻(xiàn)學(xué)開(kāi)辟一個(gè)廣闊的研究領(lǐng)地。另一方面,這些版本既非一般線性發(fā)展的“版本進(jìn)化”可以概括,也無(wú)法簡(jiǎn)單用意識(shí)形態(tài)因素或者審美因素的“悔其少作”來(lái)解釋。這些產(chǎn)生于作家不同人生階段的異文,是作家自身思想、藝術(shù)觀念和現(xiàn)實(shí)環(huán)境的變化共同作用的結(jié)果,是探索作家創(chuàng)作史、精神史的重要材料。

研究不同時(shí)代異文的版本形態(tài)、出版過(guò)程與傳播情況,將異文呈現(xiàn)的物質(zhì)形態(tài)與其背后組織過(guò)程也納入考察視野,將版本譜系和版本校勘視為文化史研究的一部分,將為現(xiàn)代文獻(xiàn)學(xué)開(kāi)辟一個(gè)廣闊的研究領(lǐng)地。確立版本譜系,通過(guò)版本的比對(duì)參證,解讀文本,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,不僅拓展了現(xiàn)代文學(xué)研究空間,同時(shí)也提示我們,文獻(xiàn)“不僅是批評(píng)的基礎(chǔ)也是批評(píng)的方法”[45],把現(xiàn)代文獻(xiàn)學(xué)作為一種文學(xué)批評(píng)和文學(xué)史的研究方法,意義不可估量。

注釋:

[1][6]曹禺:《日出 第四幕》“后記”,上海《文季月刊》,1936年9月。

[2]參見(jiàn)《曹禺年譜長(zhǎng)編》,田本相、阿鷹編著,上海交通大學(xué)出版社2017年版。

[3]參見(jiàn)《編者致辭》,《大公報(bào)》“文藝”副刊,1936年8月16日。

[4]《曹禺寫(xiě)作〈日出〉》,上海《申報(bào)》,1936年5月16日。

[5][14]曹禺:《〈日出〉(電影文學(xué)劇本)后記》,《收獲》,1984年第3期。

[7]參見(jiàn)段美喬《“文化生活”版〈日出〉版次》,《新文學(xué)史料》,2020年第2期。

[8]曹禺:《曹禺選集 自序》,《曹禺選集》,開(kāi)明書(shū)店,1951年8月。

[9]王得后:《中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)作品的匯校和校記問(wèn)題》,《中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2005年第2期。

[10]曹禺:《我的生活和創(chuàng)作道路——同田本相的談話》,《戲劇論叢》1981年第2期。

[11]周揚(yáng):《論〈雷雨〉和〈日出〉——并對(duì)黃芝岡先生的批評(píng)的批評(píng)》,《光明》第2卷第8期,1937年3月25日

[12]《中央宣傳部改進(jìn)文學(xué)和美術(shù)出版工作會(huì)議紀(jì)要》,《中華人民共和國(guó)出版史料(一九五四)》第6卷,中國(guó)出版科學(xué)研究所 中央檔案館編,第354頁(yè),中國(guó)書(shū)籍出版社1999年版。

[13]肖嚴(yán)、宋強(qiáng):《上世紀(jì)五十年代“新文學(xué)選集”叢書(shū)出版略論》,《新文學(xué)史料》2014年第1期。

[15]曲六乙:《略述“五四”以來(lái)話劇的戰(zhàn)斗傳統(tǒng)——讀〈“五四”以來(lái)話劇劇本選〉叢書(shū)》,《讀書(shū)》1959年第8期。

[16]金宏宇、呂麗娜:《〈日出〉的版本與修改》,《湛江師范學(xué)院學(xué)報(bào)》2005年第2期。

[17]參見(jiàn)金宏宇、呂麗娜的《〈日出〉的版本與修改》(《湛江師范學(xué)院學(xué)報(bào)》2005年第2期)、鄧碧波的《〈日出〉的修改和版本研究》(武漢大學(xué)2008年碩士學(xué)位論文,指導(dǎo)老師金宏宇)。

[18]樓適夷:《零零碎碎的記憶——我在人民文學(xué)出版社》,《新文學(xué)史料》,1991年第1期。

[19]柏園:《讀〈文學(xué)小叢書(shū)〉有感》,《讀書(shū)》1958年第18期。

[20]《年內(nèi)將有大批重印書(shū)出版》,《出版工作》1978年第3期。

[21][22]《緩解“書(shū)荒”的重要措施》,《中華人民共和國(guó)出版史料(一九七六年十月至一九七八年十二月)》第15卷,中國(guó)新聞出版研究院編,第277頁(yè),中國(guó)書(shū)籍出版社2013年版。

[23]陳鈴:《1978年〈曹禺選集〉重印風(fēng)波》,澎湃新聞APP“私家歷史”欄目,2020年11月9日。

[24]1978年8月30日北京市文化局召開(kāi)大會(huì),宣布撤銷對(duì)曹禺等二十八位同志“反走資派錯(cuò)誤”、“反路線錯(cuò)誤”的錯(cuò)誤結(jié)論。參看《為受林彪、“四人幫”迫害的戲劇家平反昭雪》,《人民戲劇》1978年第10期。

[25][26]海客甲《王仰晨與曹禺交往瑣記》,《出版史料》2006年第2期。

[27]參看《曹禺致李致書(shū)信》,李致編,四川教育出版社2010年版。

[28]李致:《何日再傾積愫——懷念家寶叔》,《曹禺致李致書(shū)信》,李致編,第160頁(yè),四川教育出版社2010年版。

[29]胡愈之,《胡愈之同志在中國(guó)出版工作者協(xié)會(huì)成立大會(huì)上的講話(錄音稿)》,《中國(guó)出版年鑒1980》,中國(guó)出版工作者協(xié)會(huì)編,第8頁(yè),商務(wù)印書(shū)館1980年版。

[30]李致:《何日再傾積愫——懷念家寶叔》,《曹禺致李致書(shū)信》,李致編,第160頁(yè),四川教育出版社2010年版。

[31]曹禺致李致信(1982年2月7日),《曹禺致李致書(shū)信》,李致編,第106頁(yè)、第107頁(yè),四川教育出版社,2010年版。

[32]金宏宇、呂麗娜:《〈日出〉的版本與修改》,《湛江師范學(xué)院學(xué)報(bào)》2005年第2期。

[33][34][38][44]曹禺:《重印〈日出〉后記》,《日出》,第264頁(yè),第265頁(yè),第265頁(yè),第264頁(yè),四川人民出版社1985年版。

[35]陳恭敏:《什么是陳白露悲劇的實(shí)質(zhì)》,《戲劇報(bào)》1957年第5期。

[36]徐聞鶯:《是鷹還是金絲鳥(niǎo)——與陳恭敏同志商榷關(guān)于陳白露的悲劇實(shí)質(zhì)問(wèn)題》,《上海戲劇》1960年第2期。

[37]曹禺致李致信(1980年9月15日),《曹禺致李致書(shū)信》,李致編,第63頁(yè),四川教育出版社2010年版。

[39]沈從文:《偉大的收獲》,“《日出》集體批評(píng)”,《大公報(bào)》文藝副刊,第276期,1937年1月1日。

[40]謝迪克(H. E. Shadik):《一個(gè)異邦人的意見(jiàn)》(A Foreigner’s comment on Sun rise),“《日出》集體批評(píng)”,《大公報(bào)》“文藝”副刊第273期,1936年12月27日。

[41]“開(kāi)明”版刪掉了這兩段對(duì)工人和夯歌的描述。“劇本選”版延續(xù)“開(kāi)明”版對(duì)第2幕開(kāi)幕一段的刪節(jié),恢復(fù)了第4幕末尾的一段。“戲劇”版、“小叢書(shū)”版等則延續(xù)“劇本選”版對(duì)此處的調(diào)整。

[42]曹禺:《日出·跋》,《日出》,文化生活出版社,1937年第4版。

[43]曹禺致萬(wàn)昭信(1980年10月17日),《沒(méi)有說(shuō)完的話》,曹禺著,李玉茹編,錢亦蕉整理,第317頁(yè)、第318頁(yè),山東友誼出版社1998年版。

[45]解志熙:《探尋文學(xué)行為的意義——基于文獻(xiàn)的文學(xué)研究和文學(xué)批評(píng)》,《長(zhǎng)沙理工大學(xué)學(xué)報(bào)》2016年第6期。

- 解璽璋:被時(shí)代改寫(xiě)的曹禺[2022-02-23]

- 重讀《原野》:作為邏輯起點(diǎn)的女性突圍[2022-01-17]

- 解璽璋:《雷雨》新譚[2021-12-04]

- 探索書(shū)籍裝幀的“新”形式[2021-11-30]

- 1943年曹禺西北之行及其相關(guān)問(wèn)題三論[2021-11-23]

- 他的心時(shí)刻向往自由[2021-11-15]

- 以雕塑禮敬先輩 用精神鼓舞當(dāng)代[2021-11-03]

- 四任中國(guó)文聯(lián)主席郭沫若、周揚(yáng)、曹禺、周巍峙塑像在中國(guó)文藝家之家揭幕[2021-10-31]