劉克敵:清華國學院“四大導師”稱號的由來及“入圍導師”

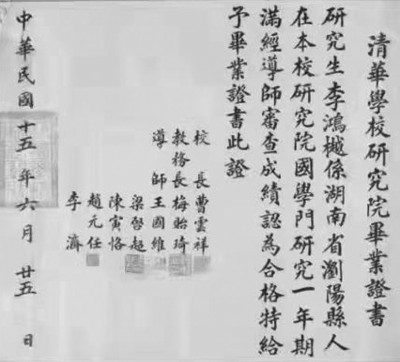

清華學校研究院國學門畢業證書

梁啟超、王國維、陳寅恪和趙元任之清華國學院“四大導師(教授)”的稱號,已經得到學術界和社會大眾的認同。不過,這一稱號究竟起于何時,又是何人或何單位(團體)首次提出至今似尚無定論。此外,除了這“四大導師”是否還有他人也可能成為清華國學院導師? 據說有數人清華校方曾與其聯系,只是此事較少被人關注。

據現有史料,最早提議清華開設國學研究院者是胡適。1924年,清華校長曹云祥發函聘請胡適、張伯苓、范靜生等人為“清華大學籌備顧問”,信中曹云祥指出清華改為大學是當務之急。同年十月,籌委會通過了《清華大學之工作及組織綱要》,其中明確提出清華要設立“研究院”,“對特種問題為高深之研究”。曹云祥為此請教胡適應該如何創辦研究院,并邀請胡適擔任國學研究院的導師。胡適的回答是“非第一流學者不配作研究院導師。我實在不敢當。你最好請梁任公、王靜安、章太炎三位大師,方能把研究院辦好。”這是孫敦恒在《清華國學院記事》一文中所述,胡適之言當為第一次出現“研究院導師”這一稱號,如今在論及清華國學院成立緣由時大都引用孫氏此文。只是這畢竟不是胡適自己所寫文字,其中提到的有關“研究院導師”事是否符合胡適原意尚待確認。查胡適日記書信及有關資料,尚未發現與曹云祥就清華開設國學院事商議的內容。不過,1923年《清華周刊》第268期在該刊記者所寫《與胡適之先生談話記》中,有胡適談到清華如果改為大學后如何開辦國學的文字:“清華既有大學之議,現在便該開始羅致有名的學者來充教授之職。……要聘請好的國學教授,薪金必要同西文部教授薪金在同一比例之上。……要聘好的國學教授,先要定一個標準,國學教授絕非只是什么舉人、進士、師爺、幕僚便能擔任的,請不到合格教授,大學終是辦不好。”在1924年第309期的《清華周刊》又有該刊記者采訪胡適的文章,題目還是《與胡適之先生談話記》,其中胡適透露出他和曹云祥校長、張彭春教務長已經有多次接觸:“辦大學總以先得人才為主。美國芝加哥大學辦了幾十年很是不振,后來有煤油大王等捐助經費,新任校長旅行全國網羅到杜威等十幾個大學者,優給薪俸,然后回來辦理,兩三年間居然成為美國著名大學之一。現在清華曹先生、張先生據我方才談話所得,也在注重這點,這是很好的。……不過辦大學也不能因人設科,計劃也要先有的,曹先生和張先生也都有計劃。”據上述材料及有關清華校史記錄,基本可以確認胡適和曹云祥校長、張彭春教務長就開辦國學院事有過比較具體的商討。

就胡適個人而言,他對擔任導師一事其實極為向往,早在留學美國時他就在日記中寫下這樣的文字:“吾返觀國勢,每以為今日祖國事事需人,吾不可不周知博覽,以為他日為國人導師之預備。”此日記寫于1915年5月28日,彼時胡適24歲,儼然已有成為國人導師的想法,因此他不是不想擔任清華國學院導師,而是知道自己在國學方面和梁啟超、王國維、章太炎等人相比有較大差距。

從上述材料中很難確認清華國學院對欲聘請的學者究竟是給予“教授”名號還是“導師”名號,雖然國學院是參照西方大學的“導師”制度和中國古代書院制度所創辦,但在宣傳所聘請學者時其實有些“漫不經心”,例如在所刊登的招生廣告中,不但沒有稱梁啟超他們為“導師”“教授”,甚至稱他們為“講師”,清華1925年3月25日在《晨報》和4月1日在《益世報》所登廣告就是如此:

北京清華學校招考研究院學員廣告

本校今夏開辦大學同時更設研究院,以研究高深學術造成專門人才為宗旨,注重個人指導及專題研究。本年先辦國學一科,已聘王國維梁啟超趙元任陳寅恪諸先生為講師。現定于七月六日起在北京上海武昌廣州四處同時考試,錄取研究院學員三十名至五十名(確數視成績定之)。學費宿費免收,并有獎學金額。……

此外,還有“專任教授”的稱呼,涵義當和今天的“特聘教授”差不多,都有特別重視之意。如清華1926年4月10日起在《申報》上連續刊登多日的廣告:

北京清華學校研究院招生

本校硏究院于去年秋季開辦,以硏究高深學術造成專門人才爲宗旨。本年仍就所辦國學一科擴充范圍,專任教授有王國維、梁啟超、趙元任、陳寅恪諸先生。現定于七月十二日起在北京上海武昌三處同時考試錄取學生二十名至三十名,學費宿費免收。……

而且清華即便是在刊登圖書出版廣告時,也沒有出現“四大導師”或“四大教授”的稱號,如1926年8月31日《申報》所登出版信息:

出版界消息

《清華學校研究院叢書》出版。北京清華學校研究院自去年開辦以來成績卓著,所聘敎授如王靜安、梁任公、趙元任、陳寅恪、李濟之輩,均一時有名學者。陳寅恪留歐十余年,精通東西學術,現巳到校,下期起即行授課。近聞該院刋行王靜安敎授所著之《蒙古史料四種校注》一書,作為該院叢書第一集,用中國上好紙張印行,現巳出版,定價三元。欲購者可直接向該校研究院叢書發行處函購云。

值得注意的是被聘為講師的李濟和“四大導師”并稱為“一時有名學者”,這也是有人認為應該是“五大導師”的緣由,因為李濟被聘為“講師”而非“教授”不在于其學術水平,而是他彼時在清華只是兼職,主業是應美國考古學者畢安琪(Bishop)邀請一起從事田野考古工作。對此他曾在教書和研究二者之間如何抉擇有所猶豫,后在丁文江的勸說下才決心以考古為主。吳宓在日記中對聘李濟事有較為詳細的記錄,1925年5月16日、17日日記中都有他和曹云祥與李濟、畢安琪會晤的內容。等到當年7月李濟聘為講師事終于定下,吳宓11日日記中出現了曹云祥設宴招待的文字:“是日正午,校長宴王國維、趙元任、李濟于工字廳。P.C(即張彭春),及宓為陪。為歡迎趙、李二教授、講師也。”趙為“教授”、李為“講師”,吳宓用詞非常謹慎。此外,在吳宓為《清華學刊》第351期所寫一篇文章中,他把四位教授和李濟并列時依然是使用“教授”“講師”兩種稱呼,絕不含糊其辭:“今幸得王靜安、梁任公、趙元任、陳寅恪、李濟諸先生為教授、講師。(陳教授須明年二月到校)諸先生為通國人之所熟知共仰,無須贅詞介紹。”

在那個時代,學者如果不是在某校任全職一般只能被聘為講師,如魯迅1920年之入北大,梁啟超1922年之入清華都是如此。此外,因為梁啟超后來兼職過多,不能把更多精力放在清華國學院,吳宓甚至透露出想改聘梁啟超為講師的想法,此見于他1925年12月29日日記:“謁校長。(一)明年擬改梁為講師。”不過此事并未實行,一方面大概曹云祥沒有同意,另一方面也因為吳宓的研究院發展計劃遭到張彭春等人反對,他急需得到梁啟超的支持。事實上數日之后即1926年1月6日、8日,吳宓兩次拜訪梁啟超并得到其支持,只是在教授會議上趙元任、李濟支持張彭春,而王國維保持中立,梁啟超即便支持吳宓也無濟于事。此事后來雖有變化,但吳宓的意見并未得到真正尊重,終于導致他憤而辭去研究院主任一職,并在日記中寫下這樣的憤激之言:“無論如何辦法,宓對于清華之辦研究院,實不能不謂失望。而今之所謂專治國學、修行立名之士,其行事之不可問,蓋有過于新文化之黨徒也。”

據齊家瑩的《清華人文學科年譜》,梁啟超直至去世時一直被聘為教授,1928年初梁啟超身體已經很差,曾寫信請求辭去在國學院的教授職務,后經挽留他決定改為國學院的通信導師,但經學校評議會討論還是聘為教授,并決定不另請人。“通訊導師”這一稱號還可在王國維去世后清華欲聘羅振玉接替卻被羅氏拒絕一事得到證明。1928年《國立清華大學校刊》第18期曾刊登校長羅家倫的邀請信和羅振玉謝絕的回函,羅家倫信中明確提到聘羅氏為“通訊導師”。本來按照羅振玉的學術水平和聲望被評為專職教授或導師完全可以,但既然王國維被聘在前,羅振玉雖然和王國維是親家,但在學術上儼然以王國維的引路人和伯樂自居,自然不肯在王國維之后再去清華補缺。大概是考慮到這一點羅家倫才只是聘羅氏為“通訊導師”,言外之意就是不必到清華授課而只需“遙指教鞭”。即便如此羅振玉也不可能接受,因為一旦接受就好像自己是王國維的學術接班人,感覺輩分上都要小一輩,他當然無法忍受。

作為清華國學院的創辦人,吳宓曾撰寫有《清華學校研究院章程》等重要文件,其中對所聘請學者是這樣說的:“聘宏博精深、學有專長之學者數人,為專任教授。”“對于某種學科素有研究之學者得由本院隨時聘為特別講師。”他并在日記中對如何籌辦國學院、如何說服曹云祥聘請陳寅恪及拜見王國維、梁啟超等人、當面送聘書等事有詳盡記錄,但這些記錄中未有“四大導師”或“四大教授”的說法,只是稱其為“教授”“先生”或直呼其名。

事實上,直到1929年,羅家倫以清華大學校長身份在談到該校師資時也沒有使用“四大教授”“四大導師”的說法。據1929年4月19日《申報》,羅家倫到校任職后向記者談清華時特意提及陳寅恪、趙元任等教授名字:

(問)聞先生去后新聘敎授講師多人人選甚嚴、可得聞歟?

(答)在余任內去職之敎授有以裁撤學系而去職者如農學體育等系敎授,是有以當求更適當之人擔任者,……至于以前即在清華之敎授,如趙元任先生在授音韻學,陳寅恪先生授佛經翻譯及唐代西北史料,唐鉞先生授心理學,葉企孫先生授物理學,陳達先生授人口問題等課,熊慶來先生亦重新請回主持數學功課,后請孫光遠先生助之。總之清華敎授人選,總算是可以向學術界交代得過去,余聘敎授毫無門戶之見,概以學術標準為衡。”

不過,彼時報紙在提及研究院時偶爾也有“導師”的說法,如《晨報》1928年2月25日就有“國學館之研究生與導師”這樣的文字。在清華所列之學生與所指導教師名單時,也可見到“導師”或“指導教師”的說法。綜合上述種種,大致可以認為,從清華聘任王、梁、陳、趙四位學者任教角度一直都是聘他們為“教授”,但從國學院所設置之導師制度以及教學方式和師生關系角度,又可以稱他們為“導師”。著名學者戴家祥當年是國學院的學生,他對此的解釋是:“王國維先生所訂章程強調個人自修,教授則專任指導,每個學員應就一己志向、興趣、學力之所近,選定導師和題目。他特別看重學生和導師之間密切的關系,專從請業,可以使學生短時期內,在國學根抵及治學方法上都有所收獲。”

由于李濟是聘為講師又較少參與國學院活動,所以人們更多稱呼的是“四位教授”或“四位導師”。之后或者出于對他們的尊敬,或者出于多少夸大性的贊美,即可能把“四位”之中的“位”臨時改為“大”,久而久之即為約定俗成之說法。至于最初是何人說出已很難考證,但很可能出自清華大學的高層或管理人員。

例如現在學術界對“四大導師”一語來源的認定,基本上歸于趙元任夫人楊步偉在《雜記趙家》中所引用張彭春的一段話:

第二天張仲述和梅月涵兩人坐汽車來接我們到清華園去,說,房子都預備好了,張說你們這四位大教授我們總特別伺候,梁任公王國維都已搬進房子,現在就等元任和陳寅恪來。(上次劉壽民先生來還笑我說四大教授的名稱,但是這個名稱不是我們自謅的,這實在是張找元任時信上如此說,第一次見面也如此說,而校長曹云祥開會時也如此稱呼的,劉先生或忘了,或沒聽見過。其實正式的名稱是四位導師,其余的都是講師或助教。時逢在那時還得了一個助教的名稱呢,其實他缺的就是以后沒好好地讀完大學。

張仲述即張彭春,當年與趙元任、胡適等人一同赴美留學。他是南開大學創辦者張伯苓的胞弟,時任清華學校教務長。他和趙元任關系很好,趙元任被聘主要就是他的推薦。在楊步偉所引張彭春的那段話中,張所說的“你們這四位大教授”明顯帶有開玩笑的意味,但也說明清華校方的重視。至于陳寅恪則得益于吳宓與梁啟超的推薦,而以吳宓推薦最為重要,付出心血也最多,其日記中對此有詳細記錄。

總之,梁啟超和王國維的被聘來自胡適的推薦,而胡適推薦的另一人章太炎卻拒絕了清華的邀請,其實在此之前章太炎就拒絕過蔡元培請其到北大任教的提議,因為在章太炎眼里,根本就不認為在新式大學教書是做學問。不過,章太炎的拒絕倒是給吳宓一個推薦陳寅恪的機會。從這方面看,估計清華校方一開始就有為國學院聘請四位導師或專任教授的計劃,這可能才是后人稱他們為“四大導師”“四大教授”最初的根源。

此外,馮友蘭在談及吳宓時也有稱王、梁、陳、趙四人為導師的說法:“雨僧一生,一大貢獻是負責籌備建立清華國學研究院,并難得地把王、梁、陳、趙四個人都請到清華任導師,他本可以自任院長的,但只承認是‘執行秘書’。這種情況是很少有的,很難得的。”

看來,“教授”也好,“導師”也好,無論是清華校方還是這幾位學者都是認同的,至于后來加上什么“四大”的前綴,則顯然出于人們對他們的高度贊美。不過,“導師”一語較之教授還多少有些層次更高的涵義,意思就是在學術和生活待遇上都高于普通的大學教授。學術上如何可能人言人殊,但清華給予這四大導師的待遇確實很高,不但薪酬高于一般教授,而且在住房、設立專門的研究場地和配備助手等方面都落實很好。當然,作為剛開辦時唯一的特聘講師,李濟也享有和四大導師一樣的待遇,例如清華付給他的薪水數目就是在美國考古隊所支付工資后補足其差額,保證其收入不低于其他四位導師。從這方面看,說彼時清華國學院有五位教授或五位導師也并無不可。

由此我們可以推論,彼時在清華大學內或者在國學院師生中,日常交談時或者有“四大導師或教授”的說法,但并未形成共識,查閱有關資料也并未出現于彼時的新聞報道中。那么,究竟是何時報刊雜志中出現“清華四大導師”或“四大教授”說法的呢?

筆者據“民國期刊全文數據庫”“中國重要報紙全文數據庫”等查閱,除了楊步偉的那段回憶性文字,1949年之前報刊和1949到1985年報刊中沒有出現清華“四大教授”或“四大導師”的提法。現有較早提到“四大導師”或“四大教授”的是蔡尚思的《王國維在學術上的獨特地位》,發表于《探索與爭鳴》1986年第六期,其中寫道:“清華研究院一共只有四個教授,由于王國維不愿擔任院長,就只設一個主任,而以王氏為首席教授。”此處沒有明確提出“四大教授”,卻第一次提出王國維是首席教授,據筆者查閱尚未見其他文章這樣說,不過很多文章在列舉“四大教授”時,要么以梁啟超為首,要么以王國維為首。當然,誠如趙元任所言“說有容易說無難”,筆者的查閱很可能有遺漏,也期待更徹底的查詢結果。

此外,汪景福所寫的《杰出的考古學家李濟》刊登于1988年第六期的《文史雜志》,其中說“李濟與同時執教于該院的著名學者王國維、梁啟超、趙元任等,時稱‘四大導師’”,把李濟和王國維等并稱“四大導師”而不提陳寅恪顯然有誤。此后戴鵬海在所寫之《中國第一本藝術歌曲集——新詩歌集》中也提到趙元任“與梁啟超、王國維、陳寅恪并稱國學院的‘四大導師’”,此文發表于1992年第六期的《音樂愛好者》。稍后有關清華大學舉行紀念趙元任先生百年誕辰學術座談會的幾次報道中也出現了“四大導師”的提法,說趙元任“與梁啟超、王國維、陳寅恪并稱國學院的‘四大導師’”,之后此類說法即日漸普遍。

至于清華國學院的“入圍導師”,意謂學術水平和聲望與“四大導師”差不多、且清華校方與之商談過者。除卻前面所說的胡適、羅振玉、章太炎外,曾經進入清華國學院視野或者主動與其聯系者尚有數人。大致而言,國學院想請者人家不來,個人想來者國學院又不感興趣。這里先說陸懋德,他為清華學校1911年留美生,畢業于俄亥俄州立大學,1925年時任清華舊制部史學教授。據吳宓日記陸懋德從1925年5月籌辦國學院時即與其聯系,至當年12月24日,陸懋德找到吳宓,“自薦為研究院教授。旋又自往見校長,謂校長允彼在研究院授一課,增給月薪五十元云云。”為此數日后吳宓見校長,商談內容之一就是陸懋德兼任研究院講師事。1926年1月5日清華召開校務會議,明確國學院“只作高深之研究,而不教授普通國學,教授概不添聘”,如此陸懋德欲被國學院聘任教授事已無可能。陸氏本為清華史學教授,卻還是想被國學院聘為教授,足以說明彼時國學院教授身份較之一般教授要高很多。

此外,據吳宓日記史學大師柳詒徴也曾進入清華校方的視野,但陰差陽錯終未成為現實。

還有一位可能被聘者是吳秋輝(1876-1927),名桂華,字秋輝,自號侘傺生,山東臨清人。侘傺者,失意而精神恍惚貌也,語出屈原《離騷》和《九章》,吳秋輝以此為號,因其平生不得志也。據《臨清縣志》,吳秋輝“為人貌寢又不修邊幅,而天才卓越,目空千古,視時輩蔑如也。”他自幼博覽群書,經史子集無所不通,最擅長者是金石學和《詩經》研究,好發驚人之論,敢于批評大家。王國維的甲骨文研究和戲曲研究巨著《宋元戲曲史》,學術界贊頌者居多批評者很少,既是不敢也是不能,吳秋輝卻能從史實錯誤、翻譯錯誤等方面給予尖銳批評。又如人們常說孔子刪詩而成《詩三百》,吳秋輝卻說相反,其實孔子是增詩的,那305篇中多出的五篇就為孔子所增,因孔子是殷商后裔,故增加了《商頌》五篇。此說真假與否姑不論,論斷之大膽已足顯示其學識不凡。

說到吳秋輝與清華國學院的關系,和他與康有為的一次筆墨官司有關。康有為一次在濟南作公開演講,內容是根據《禮記》闡述其“大同”主張。演講辭在報刊發表后,受到吳秋輝的嚴厲駁斥。康有為自然予以反詰,但沒有幾個回合,康有為竟草草收兵主動罷戰,這是很少見的。大概康有為意識到對手不是平庸之輩,糾纏下去沒有好處吧,估計就是這次筆戰給梁啟超留下深刻印象。梁啟超任清華國學院導師期間,又有學生送給他一冊吳秋輝的《學文溯源》,他自述“歸而讀之,字字莫逆于心,歡喜踴躍,得未曾有”。此時吳秋輝生計日困,雖著述豐富卻無力印行。在朋友介紹下他致函梁啟超,希望梁能助其出版。信發僅四日即得梁啟超復信,梁在信中對吳秋輝的治學給予高度評價:“先生識力橫絕一世,而所憑借之工具極篤實,二千年學術大革命事業決能成就,啟超深信不疑。大著不可不謀全部分公之天下。若出版之資一時不給,啟超愿出全力負荷之。”可惜吳秋輝又有所動搖,出書之事未果,其中細節俟考。梁啟超卻因此對吳秋輝更加看重,不久即派人請吳秋輝來京任清華國學院導師。同時北京大學得到消息,也表示愿聘吳秋輝為教授。能同時得到國內兩所最著名大學的邀請自然是莫大的榮耀,但吳秋輝盡管生活窘迫卻不為所動,而是婉言謝絕。他考慮的是自己的學術觀點與世人大有不同,難以為人接受,因此不適宜到學校任教。一說為身體不佳故謝絕,俟考。

吳秋輝本來擅長詞章,但在山東省優級師范學的卻是數理,據說僅僅因為報考時有人認為他肯定報考文史科,結果吳秋輝偏偏報考數理科并且考中,也許這就是天才的任性罷。據其友人張默生回憶,吳秋輝總是每天下午六時才起床,八時吃飯,夜里從不睡覺,他自己說曾五年沒見過太陽。他說在白天什么混賬王八蛋的聲音都有,當然不能研究學問,只有夜晚才是他進行學術活動的時間。他說世上糊涂人太多,不知利用晚上,所以在學術上永遠沒有明白的時候。吳秋輝還喜歡養貓,他特意挑只有一只眼的貓,因為他本人只有一只眼有視力。據說張默生去拜訪吳秋輝,順口稱贊吳秋輝的貓。吳秋輝笑著說:“我的貓果然不錯,它確實相當聰明。可惜只有一只眼,不能到國外留學,得不著什么學位罷了。”張默生知道吳秋輝是諷刺那些不學無術的中國留學生,也就大笑起來。

晚年的吳秋輝貧病交加,面對滿室文稿,悵然嘆曰:“吾以數十年之精力研討古籍,今方徹底了悟,著述未及一半而病入膏肓,豈非命耶! 天之生我,果為何者?”1927年5月28日,吳秋輝病逝于濟南,享年51歲。1997年,齊魯書社出版了他的《侘傺軒文存》,吳秋輝九泉之下有知也許可以瞑目了。

寫到這里,也許會有讀者問道:今天再談論這些東西有什么意思? 對此筆者的回答是——清華開辦國學研究院,吳宓、陳寅恪這樣的文化保守主義者自然愿意參與,但胡適作為新文化運動的提倡者,卻是最早提議創辦清華國學院者,他為何會如此? 再聯想到他在五四時期提出的“整理國故、再造文明”口號,不是很令人深思么。

- 陳寅恪為何辭謝歷史二所所長[2022-02-16]

- 汪榮祖:另一種新文化運動[2022-02-14]

- 沈從文1976年的蘇州之行[2022-02-14]

- 讀懂“義虎”里的教化密碼[2022-02-07]

- 黃克武:嚴復、林紓與學衡派[2022-02-07]

- 民國時期大學校刊文獻[2022-01-28]

- 張香還:回憶在同濟中文系讀書的時光[2022-01-26]

- 朱正:誰是《敵乎,友乎?》的作者[2022-01-26]