楊好:“為什么而寫”的答案還在形成

“兜兜轉轉之后,我非常珍惜現在的狀態,寫作對我來說是最幸福的事。但‘成為寫作者’其實是一個又危險又不確定的答案,我不能期待它帶來什么,但如果不期待它帶來的價值,在社會學意義上,又容易成為別人眼中奇怪的人。”作家楊好口中的“兜兜轉轉”指向一些不可復制的生活經歷,在她身上,似乎也可以探向新媒體環境中的一個困境:現在的讀者判斷一部作品的前提——從作者開始,而不是從小說開始。

她出生于一個文學家庭,很早就想成為一名寫作者,只是并不明確寫什么。在2019年第一本處女作《黑色小說》出版前,楊好將自己對于小說寫作的欲望形容為“憋著”,去做了很多和寫小說無關的漫游。諸如大學本科就讀于北京電影學院,學習電影劇本寫作,其間學習德語;本科畢業后考入北京外國語大學比較文學專業,但不久后退學,改赴英國留學,拿到藝術史專業和藝術商業的兩個碩士學位;2016年回國創業,涉足商業,而這段經歷在她眼中“特別失敗”,當年剛回國的她可謂躊躇滿志,一心想做精品出版,為此專門引進了英國費頓出版社的書,計劃把葉芝的書重做一套,還想提高翻譯稿酬,甚至還有籌建一個專門關于文藝復興的美術館的想法……“做得實在是過于理想主義了,事實是我不適合開公司,所以浪費了很多資源。”

創業失敗后,她將公司的一些獨家版權轉給其他出版公司,她說:“人家一個月比我一年發行得都好。”

楊好回憶起創業的經歷一方面感慨自己的天真,一方面也感激著,這些被浪費的時間教會了她忍耐,也極大地觸動了她對“人”的理解,“通通做了之后,反而心里特別篤定,知道自己到底要什么,可以果斷地去拒絕很多誘惑,也成為現在能讓我真正安靜下來的養分。”

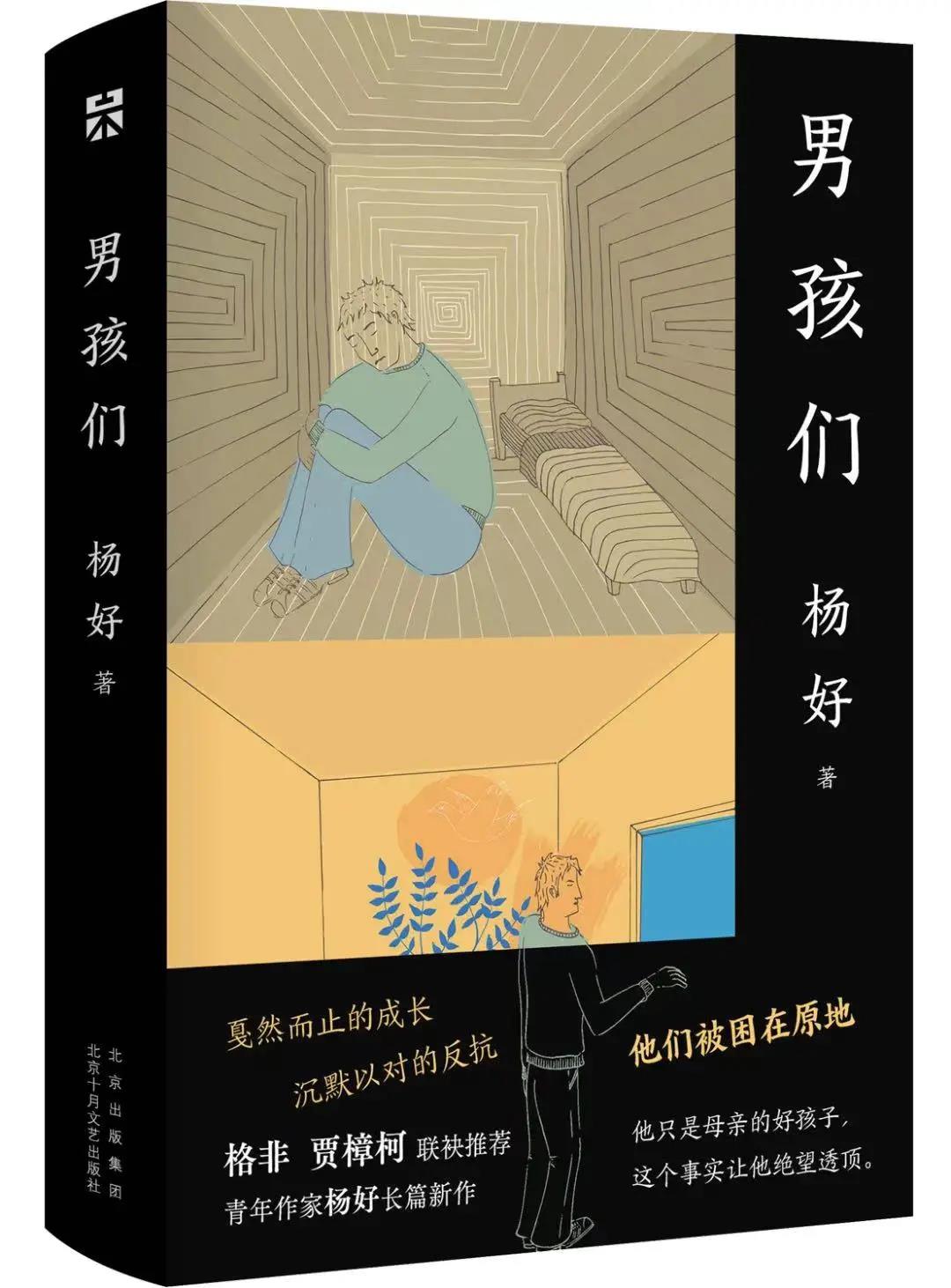

前不久,她推出了第二本長篇小說《男孩們》,北京近郊的別墅里,十五歲的自閉男孩陳速為日復一日地玩著電子游戲,而來自小鎮,流浪、藏身于北京的男孩李問是速為母親給他找來的新家庭教師,他從一開始就親近并理解速為,他們“互相遙望,他們隔著沒有邊際的玻璃彼此吶喊,然后沉默”。在敘述中,兩個男孩身上背負的秘密、成長的隱痛以及兩個家庭的故事被逐漸揭開。

作者: 楊好

出版社: 北京十月文藝出版社

“寫作的過程就像孵蛋,任何故事都需要一個等待它們自己破殼而出的時機。除了時機之外,還有‘危機’,可能正是故事內部的危機和外部環境的危機催生了《男孩們》。”這本小說的想法最開始是一艘模型船和一個老人,雖然最后它們在小說里被放置在不起眼的地方,更像意象般的存在,但楊好認為:“我希望保留小說中不可言說的部分,我并不想成為完全的主宰者。”

雖然“成長”是這部小說的母題之一,但她并不想單純地將小說定義為古典范疇中的成長小說,在她看來,李問和速為并不尋求自我成長,“男孩”更像是一個隱喻。作家格非曾在一場分享會上如此評價這本小說:“人的生存本身的那種平白,無意義與無聊感,帶有強烈的游戲感,有一種虛假性洋溢在字里行間,這正是這個作品最打動人心的地方。”

小說以游戲開篇,出版前和編輯討論時聊到這肯定會過濾掉一部分對游戲不感興趣的讀者,但楊好認為這是他倆之間產生連結的方式,必須存在。“再說,游戲或生活中的他們是真實的嗎?游戲世界里的經驗也是一種經驗。就像速為的故事,他跟游戲里的法師一樣,沒有戰斗力,只有操控力。小說中關于他的部分要么是聽來的,要么是媽媽當謊言講述的,他沒有李問確定。”

而看似確定的李問,在小說結尾同樣留下了疑問:這個“弒母”失敗的男孩,回家之后會怎樣呢?“我起初有一個讓兩人‘回家’的期待,所以設想了現在的結尾,但一切又不是像許諾那般,現實其實根本看不清楚。”

導演梅峰曾指出,從電影角度看,楊好曾經的學習、訓練在小說里留下了痕跡,比如她注重構建空間,不同的“屋子”的視覺效果和情緒是不同的。而楊好表示電影學習對她影響很大,讓她有全局觀。此外,兩部作品都體現出她對小說結構的嘗試,特別是《黑色小說》,主角M和W互為鏡像的故事由各自的10個章節構成,這本小說擁有多種閱讀順序,可以對照閱讀,也可以任意選擇一個章節閱讀,對此,楊好最初的期待是:“讀者如果認真探查對照里面的信息,這本小說會像一個密室逃脫游戲。”

評論家李敬澤說:”楊好既不想說服你,也不想說服我,她甚至也不想說服自己”。于她而言,小說結構和內容是互相角力的關系,取決于敘述,“坦誠地說,結構往往不安全,也有漏洞。我希望結構是自己生成的,也可能是我對‘時間’的癡迷導致了我這么想。在我看來,結構是唯一可以破壞時間的東西。”

對時間的癡迷與執著也是促使她寫作的原因,比如她創業時出的第一套書就名為《時間的回歸》,“時間一直困惑我,我希望用某種方式去和它對話,對于小說,我的困惑也在于此。小說可以用精神時間去述說,哪怕是現實的部分,我覺得一定也有時間重述的方式,而且由我決定。”

“不行動,文學就癱瘓”是《黑色小說》的宣言,是一場自我救贖,到了第二本書,楊好面臨著更多的問題,“為什么而寫”是拷問也是動因。在她的概念里,作家不是一個職業或身份,每個人或多或少想跟世界發生聯系,她在嘗試過很多方式后,發現寫作的沉重是她所能承擔的一種沉重。

她有時候感覺自己是個“孤零零”的寫作者,恰如她的生活狀態。日復一日,健身,寫作,閱讀,偶爾找朋友吃飯,偶爾去掙個外快,等待下一個“蛋”孵出來的時刻。最近,除了一如既往喜歡的文藝復興,她在重讀歌德和陀思妥耶夫斯基,也在試圖寫一些短篇故事,但“期間寫過一個故事,因為重讀了歌德,感受到了他的遼闊和能量,我刪除了這篇小說,它被摧毀了。”“那第三本小說有眉目了嗎?”楊好回道:“越寫越不敢寫了,可能跟我的性格有關,我本質是個感性的人,會時常否定與懷疑自己,我想還需要再勇敢一些。”

Q&A

記者:《男孩們》里的速為和李問見面不久后便迅速親近彼此,你設置的這組對照,實際上讓我想到你在第一本小說《黑色小說》里也設置了兩人的對照:M和W,是一種巧合嗎?

楊好:M和W更多地是鏡子前和鏡子里的人,也可以把他們看成是一個人,《黑色小說》更糾纏在他們和抽象歷史之間的問題。速為和李問更像是兩個引線頭,他們看似不一樣,其實最后的命運是一樣的。時代讓彼此沒有分別。

記者:《黑色小說》中的M,你更多的是提到了他和父親的關系,《男孩們》則指向母子關系。每一代人和上一代的關系都是不一樣的,但家庭所構建的牢固關系影響每個人的成長,你覺得家庭或者父母與子女的關系在年輕一代中是怎樣的一種面貌?

楊好:我生長在單親家庭,不是和父親住,就是和母親住,以及他們的新家庭。在我的日常生活中,家庭中的女性總是扮演著更強大的角色,父親帶著你看書,而母親教會你要更堅強一些。家庭里總是危機四伏,也波瀾壯闊著,你在其中能發現最大的殘忍和最強烈的愛。

我其實不是很認可以“代際”作為文學討論的基點,也許我們會發現,社會和經濟條件更新換代,但文學中人們應對這些變化的心靈世界幾乎沒有改變。

記者:小說的開頭便是游戲,在這本小說中,游戲對于速為有近似“救贖”的作用,你是如何看待游戲對于他或更大范圍對人的精神的影響的?你本人喜歡游戲?

楊好:我上中學的時候,正好是第一代pc游戲和ps2引進國內的時候,那時候正在叛逆期,所以成了個不折不扣的游戲迷。而且特別有意思的是,當時我正在狂熱地閱讀卡夫卡,馬爾克斯和三島由紀夫,而另一方面,也在無休止地玩《暗黑破壞神》《星際爭霸》《北歐女神》《仙劍奇俠傳》這些游戲。在小說里,速為在玩兒的那款游戲其實比他的年齡要大——他成長得太快了,以至于不斷后退。

記者:你的第一部作品并不是小說,《細讀文藝復興》是藝術史類的作品,而且頗受好評,但你本人似乎并不希望讀者過多將你和藝術史學者的身份聯系到一起,你更強調自己寫作者的身份?其中的區別是?

楊好:讓我覺得有些意外的是,《細讀文藝復興》是當時給中央美院一個本科生課程的講稿,是一個知識普及的東西,和我當時的創業息息相關。我從沒有把自己看作是一個有學者身份的人。藝術史(準確來說是文藝復興史)和電影以及德語學習一樣,對我的寫作來說是非常重要的滋養,我不是說那些能直接拿來用的東西,而是它們對表象與真理的思考與寫作的相互支撐。

啊,我再多說一句,其實文藝復興更多指涉的還是歷史和人性。對,我無法做一個三頭六臂的人,更不希望把知識當作小說創作的絲絨幌子來為自己增色。

記者:你似乎并不關心“知識”本身,而更注重它的啟發性。

楊好:是的,我熱衷“講述”這件事,我在英國讀的學校是一個很傳統的學校,我每天所讀的很多資料都是幾百年前的,學習的過程中,發現有很多臆想的樂趣,而這啟發了一個個故事的產生。如果把自己形容為吞食獸,那我所“吞食”的東西都在文學這兒變得巨大了。

我感覺“知識”現在也是一個值得懷疑的概念,它變得跟原來完全不同,所以我有點懷疑“知識生產”這套機制。我不太將自己說成學者,也是因為我覺得寫作會比現在所謂的“知識”更為誠實。

記者:如今寫作者面臨更多新的敘述形式,比如播客、短視頻等,那么當日常生活的敘述方式發生變化之時,你認為要以什么樣的姿態來應對呢?

楊好:也許在互聯網時代最大的挑戰并不來自于形式或者是看似紛繁的各種“新”,我想對于創作者來說,最大的挑戰可能是網絡時代的互動性。現在的互動和內容幾乎是瞬時和同步的,作品評價可以被數據化的同時,對于寫作者既帶來看似開放的監督,也有毀滅性的抹殺。

所以,關于這個問題,我借用一下海德格爾的智慧——“林中有路,這些路多半斷絕在杳無人跡處。”

記者:你曾說創作《黑色小說》是像帶有宣誓意味的事情,我想大概就是“我要成為作家”類似的宣言,對于諸如“我為什么寫作”或是 “文學究竟是什么”之類的問題,可能對每位作家來說都避無可避卻又很難回答,但正是這種追問讓寫作成為可能,那么同樣把這個問題拋給你。另外,到《男孩兒》你對寫作的認識是否有轉變?

楊好:奧登說,年輕作家的寫作中(尤其是處女作),擺脫自己困境的唯一途徑就是完全屈服于它們,《黑色小說》的宣誓如此。既然已經屈服過了,那就是時候直面深淵了。

我必須誠懇地說,是有轉變的。我無法具體描述是怎樣一種轉變,我不再希望擺脫困境,困境一直都在,我希望《男孩們》能提供一種視角,對于性別,真實,和社會階級的一種非二元化的視角。

記者:最后一個問題:作者和讀者間,你認為是一種什么樣的關系?

楊好:時而在場,時而可以彼此都找不到。

- 智啊威:小說就像太上老君的煉丹爐[2022-02-07]

- 致杜梨:“精確”永遠是一種審美選擇,而非客觀標準[2022-01-30]

- 在語言的邊界出海[2022-01-28]

- 《無名者之國》:開放視野下的青年想象 [2022-01-24]

- 侯磊:最復古的人,往往是最先鋒的人[2022-01-21]

- 鄭在歡:城鄉間的“破壁者”[2022-01-14]

- 青年寫作不能脫離“大時代”[2022-01-09]

- 三三:世界的真實在凝視中顯現出一種輪廓[2022-01-04]