人形智能機:晚清小說中的身心改造幻想及其知識來源

近代以來,隨著西方生理學與心理學知識的傳入,國人對身體與精神的認知逐漸改變,通過再造國民身心以實現民族救亡的期待由此而生。這種期待不但轉化為嚴肅的思想論述與具體的社會實踐,也與世紀之交的“小說界革命”匯流。時新的科學概念、前沿的理論學說為小說家提供了新的靈感,并與虛構的情節、隨意的夸張、直白的寓意糅雜一處,融合成一種與科學話語既迥異又糾纏不清的文學編碼方式,重新描繪了“人”的形象。

一、衛生與造人術

1840年后,以實驗為特征的西方近代生理學正式傳入中國,刷新了國人對身體的了解。經歷連番挫敗之后,“東亞病夫”的說法——中國作為東亞的“病人”、中國人作為體弱多病的種族——漸次流行。1出于強國保種、洗刷恥辱的意識,人們對衛生的重視日益增強。在康有為的《日本書目志》(1898)中,“生理門”位列篇首:“謁千圣之術,止亂安人以衛生而已。教學以生其魂靈,醫術以生其體魄。……大治在于醫,故以冠諸篇焉。”2通過衛生學增強國民體魄的主張,與通過小說培育國民精神的吁求自然地交匯。1902年11月,梁啟超在橫濱創辦《新小說》并發表《論小說與群治之關系》,宣稱小說具有特別的感染力,“欲新民,必自新小說始”。有意思的是,舊小說對民眾的荼毒,被比作污穢的空氣和有毒的菽粟:

……則其人之食息于此間者,必憔悴,必萎病,必慘死,必墮落,此不待蓍龜而決也。于此而不潔凈其空氣,不別擇其菽粟,則雖日餌以參苓,日施以刀圭,而此群中人之老、病、死、苦,終不可得救。3

當時的生理學書籍,常會介紹空氣的成分、心肺的功能、呼吸與血液的循環等知識,并強調不潔空氣有礙衛生、換氣通風有益健康。例如,由留日學生何燏時編譯、比《新小說》早幾個月在東京問世的《中學生理教科書》中,就有這方面的詳細解說。4因此,在梁啟超這個小說功用之喻的背后,是一種新的衛生觀念的傳播。

《繡像小說》第 29 期為《月球殖民地小說》“洗心”情節所配圖片(局部)

隨著小說在清末的興盛,其與衛生的關系也在不同層面展開。盡管有反對者憤慨于某些小說家“陽竊勸懲之名,陰肆斲喪之舉,往往使閱者壞其心術、喪厥性真,其事不與衛生合,而轉與衛生悖論”5,“新小說”的擁護者們仍舊使用小說是“個人衛生之新空氣”6的比喻。不僅如此,在功利化的小說觀中,人們期待小說的社會功能進一步細化,于是有了名目繁多的分類標簽,其中也出現了“衛生小說”“醫學小說”,如“于衛生治病之道,亦不無小補”的《醫界現形記》、“于消閑之中兼得衛生之益”的《醫界鏡》、介紹破傷風菌致病原理的《破傷風》,以及借小說來論醫學醫方、“登者確有來歷,與尋常小說任意捏造者不同”的“科學小說”《醫林外史》等。7除了這些主旨明確的作品,一些小說家更以相關知識為依據,展開了對身體改造的大膽想象。1905年,8連載于《繡像小說》、署名“荒江釣叟”的《月球殖民地小說》(以下簡稱《月球》)中,出現了一名西醫為癲狂的主人公龍孟華洗心的情節:

哈老拿出一面透光鏡,向病人身上一照:看見他心房上面藍血的分數占得十分之七,血里的白輪漸漸減少,旁邊的肝漲得像絲瓜一樣,那肺上的肺葉一片片的都憔悴得很。……自己又從口袋里掏出一塊方巾,彈上些藥水,覆在龍孟華頭上……腰里拔出一柄三寸長的小刀,濺著藥水,向胸膛一劃;銜刀在口,用兩手輕輕的捧出心來,拖向面盆里面,用藥水洗了許多工夫……然后取那心安放停當,又滲了好些藥水。看那心兒、肝兒、肺兒件件都和好人一般,才把兩面的皮膚合攏。也并不用線縫,口袋里掏出一個小瓶,用棉花蘸了小瓶的藥水,一手合著,一手便拿藥水揩著。揩到完了,那胸膛便平平坦坦,并沒一點刀割的痕跡。9

對《月球》中的科技想象,評論者態度不一。林健群認為,這些推理幻想以科學為依據,“名實相符的晚清科幻小說始告確立”。吳巖等人則認為,在《月球》中,“認知性幾乎沒有任何地位”:“洗心”古已有之,作者對自然問題和社會問題的處理也從未采用過“典型的邏輯探索或認知敘述”,其“科學觀是前科學的”。10確實,對于古代志怪小說的愛好者而言,“洗心”并不陌生。《聊齋志異》中就有《陸判》一篇,講述與判官為友的文士因“毛竅塞”而“作文不快”,判官為其“破腔出腸胃,條條整理”,令其“文思大進,過眼不忘”,成為科試冠軍。11不過,到了荒江釣叟筆下,施展這等奇術的,已從冥界判官變成了西方神醫,手術目的也徹底倒轉:西醫指出,主人公的病因在于臟腑為八股文章的“酸料”“澀料”所毀,這顯然是在響應當時社會上廢除科舉的呼聲。另一方面,自科學革命以來,人們開始習慣于將星辰和人體在內的萬物都視作為鐘表一樣的機器。1628年,現代生理學之父威廉·哈維就在《心血運動論》中把心臟比喻為一架機器。1218世紀的法國學者拉·梅特里更是堅定地闡述了“人是機器”的理論。13西方現代醫學正是以人體由可拆解、修補的部件組成這一認識為前提,也因此給近代的中國人帶來極大的沖擊。1890年,出使歐洲的欽差大臣薛福成在日記中感慨:

西醫所長在實事求是,凡人之臟腑筋絡骨節,皆考驗極微,互相授受。又有顯微鏡以窺人所難見之物。或竟飲人以悶藥,用刀剜人之腹,視其臟腑之穢濁,為之洗刷。然后依舊安置,再用線縫其腹,敷以藥水,彌月即平復如常。如人腿腳得不可治之癥或傾跌損折,則為截去一腳而以木腳補之。驟視與常人無異。若兩眼有疾,則以筒取出眼珠,洗去其翳,但勿損其牽連之絲,徐徐裝入,眼疾自愈。此其技通造化,雖古之扁鵲、華佗,無以勝之。14

以今日常識來看,洗刷臟腑、取出眼珠再放回等內容都不太可信,薛福成在記錄聞見時或許有意無意地混入了蒲松齡式的筆法,但晚清的書報上確實不乏此類敘述。著名的《點石齋畫報》就記錄了“剖腹出兒”“妙手割瘤”“剖腦療瘡”“收腸入腹”等令人驚嘆的外科手術,盡管某些故事或有夸張、失實之處,15但毋庸置疑的是,西醫確實為眾多患者帶來了切實療效,贏得了越來越多人的信任和崇敬。當然,有關本土神術的傳說依舊流傳,與西醫奇術爭奇斗艷。1892年,《點石齋畫報》刊登的“術妙回生”,講述了一位異士為從高空墜落“墮為齏粉”的匠人施展“祝由術”:

命人取板四片,以一板上置黃土,將匠人舁置土上,左右夾以二板,又以黃土遍撒其身。以手捏劍,訣敕勒書符,口中喃喃。誦咒畢,復吸清水噀其面,上蓋一板,以麻繩束之。七日后解去,啟視之,氣熱如蒸,匠人竟體大汗,欠伸而起,霍然蘇矣。問以前事,茫然不知。嘻!何其術之神乎!16

術雖神,而理不可解。與之對應成趣的,是1899年《亞東時報》記錄的巴黎醫學博士為垂危病人施展的心臟復蘇手術:

先用刀切開左側第五、第六兩肋骨上之皮肉,次執鋸,斷兩肋骨,以窺內臟布置,肺之下葉與心之尖頭,如指諸掌。乃用鋏與刀,切斷幾條靜脈,僅見血液少許,與生時鮮血淋漓者異狀。蓋全身已無活氣也。……從容顧學生曰:“……吾今順此理,將壓抑右心耳,而輸血肺臟,使死者蘇生。”言未了,輕把握心臟者兩次……肺臟心臟徐徐運動,博士尚把握心臟,一伸一縮,與自然符,病者呻吟,口角出沫,乃用手巾拭之,試問其姓名,即低聲答之,不誤其實……施術凡二點鐘時,博士神疲力盡而止,告學生曰:“人力有限,不可耐久,若有一種機器在,用以代我手,以助心臟之鼓勵,則起死回生,加一年之壽,亦非至難之事,憾世無此器,莫可奈何也。”乃止,而祥姓亦瞑目矣。17

由于這段敘述譯自外文,因而較之薛福成式的筆法要詳盡、寫實得多。盡管這位醫學博士最終沒能拯救病人,但對人體的構造、起死回生的原理都有清晰的解說,鮮明地傳遞了“人是機器”的觀念,進而指明了未來發明研究的方向,預告了心臟起搏器的問世,為“起死回生”提供了令人信服的技術路線。

在這種氛圍中,小說家盡可放開手腳。實際上,若將龍孟華“洗心”一段的文字描述與薛福成的日記對照、相關配圖與《點石齋畫報》上“收腸入腹”的插圖對照,便會發現《繡像小說》為讀者呈現的并非純粹的寓言,同時也投射出時人對現代西方醫學技術的崇拜,可以被視作某種程度的科學幻想。而不論這類幻想如何大膽,在同時代那些真假難辨的域外見聞、科技資訊的映襯下,也算不得十分離譜。

《月球》中“洗心”情節問世的當月,“閨秀救國小說”《女媧石》乙卷也與讀者見面,其中亦有國人腦筋為八股、財色所腐壞需用藥品清洗的情節。18看似離奇的“洗腦”,同樣有著生理學的牽連:作者“海天獨嘯子”因痛感國人“公共衛生不明,私人之體育不講”,曾在前一年翻譯出版了日本橋本善次郎的《最近衛生學》,因此在落筆書寫女性烏托邦故事時,也就自然地以生理學知識為其救世寓言打底。19幾個月后,類似的寓言再次出現在徐念慈的《新法螺先生譚》中:主人公靈魂出竅,漫游太陽系時,看見水星上正在為一名“頭發斑白、背屈齒禿之老人”實施“造人術”:

老人眼閉口合,若已死者然。從其頂上,鑿一大穴,將其腦汁,用匙取出。旁立一人,手執一器,器中滿盛流質,色白若乳,熱氣蒸騰。取既畢,又將漏斗形玻管插入頂孔,便將器內流質傾入。甫傾入,而老人已目張口開,手動足搖,若欲脫縶而逃者。20

手術方式看似荒誕,但若將“水星”換成“美國”、“老人”換成“女子”,則其操作過程與神異程度都與數年前被多家報刊報道過的“剖腦療瘡”新聞相去不遠:

即以破腦之針,破其右邊腦旁一孔,取出腦旁一小骨,復另以一細針,針旁有刀可割者,由所破之孔探入,取出如豆大之腦一粒。驗之,腦中果有毒瘡,一如其所言。幸此毒瘡僅如濃漿,尚未凝結,其質猶軟……不必用刀割刮,但以溫水噴灌入內,其毒悉從右邊針破之孔流出。醫生云:“其毒流盡,夙疾即瘳,而且強壯如昨。一經洗滌,可以立刻奏效……”須臾,該女子秀蓀果如醉方醒、如夢初覺,而神清氣爽,頓覺逾于平時。21

因此,徐念慈筆下的造人術,既是“少年中國說”的小說化演繹,也是返老還童這一人類古老夢想在科技進步帶來無限憧憬的時代里的再度表達。當然,由于歷史的局限,清末的小說作者大多未曾接受過系統的科學教育,因此筆下時有匪夷所思之處。例如,龍孟華陷入昏迷時,體溫竟達到“一百七、八度有零,尋常的水都煮得沸滾了”。22盡管如此,這些寫作者仍然與今天的科幻作家一樣,熱切地汲取新知,從中發現靈感,有時甚至直接將科技資訊里的整段文字搬入小說,以此模糊了新聞與小說、知識與虛構之間的界限。23在這方面,1905年開始于《繡像小說》連載的“科學小說”《生生袋》頗具代表性。

這篇文言體科幻小說,講述一位神秘來客在閉塞的村莊里以生理學知識拯救病患、破解謎團的故事。通過集錦式的結構,作者“支明”將血液、骨骼、心肺、大腦等方面的知識一一道出。在“移血之奇觀”中,來客將瘋人的血液放空,代之以牛、羊、犬的血液。這并非異想天開。中國近代第一部介紹西方解剖學和生理學的書籍《全體新論》(1851)就已經提到輸血療法,同時提醒了為人輸動物血的風險:“雖蘇復死,始知血非同類,不合身體用也。”241877年的《格致匯編》上也有類似的介紹。25最可能成為“支明”靈感來源的,是基督教著述家謝洪賚翻譯的《最新中學教科書·生理學》(1904)。書中提道:將強者之血注入弱者體內,可延年益壽。“當十七世紀之間,此理傳播最廣。或以小牛之血,注入狂人體內,狂疾竟愈。然因此斃命者,亦屢有所聞。”26這樣的知識,為小說中的移血情節提供了支持,或者說,設計這樣的情節,正是為了介紹相關的知識。

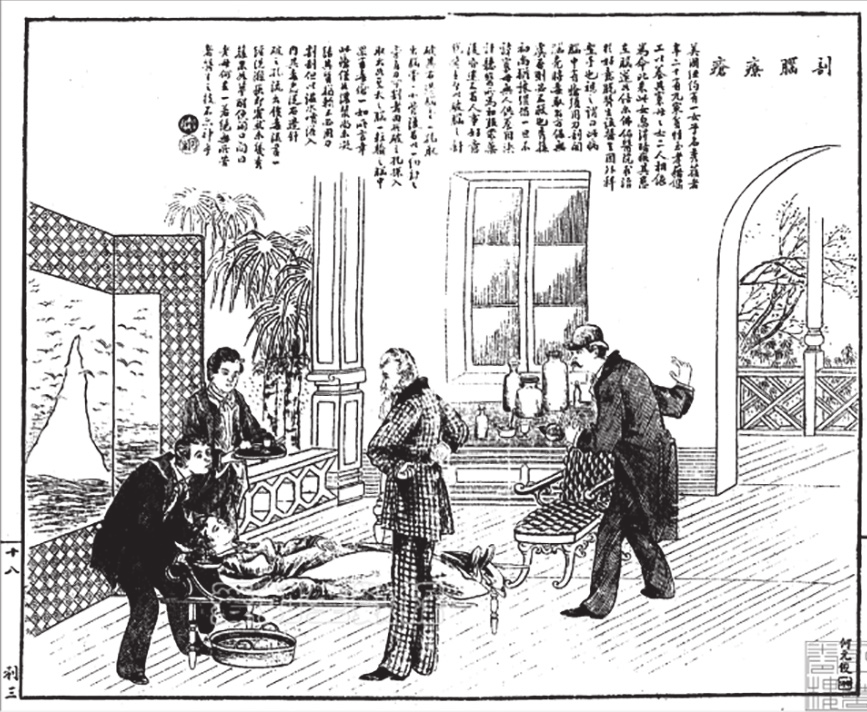

《點石齋畫報》利集三期“剖腦療瘡”配圖。《新法螺先生譚》中所描述的“旁立一人,手執一器,器中滿盛流質”場景與此圖頗為相似

在“腦蓋之特效”一節中,來客遇刺后雖頭部中槍卻安然無恙,原因是:

“賊只知腦之為要害,不知腦蓋有特別之強固性。蓋頭顱之骨為二緊密之片,中夾一層之海綿質,有數片以組織其體積。骨表里為堅密之結構,外力實難穿越,而海綿質又最易消阻震撼之勢。骨縫成鋸齒之相錯,亦可殺減震力。人體之骨,以此最強;賊又烏知腦蓋有如此之妙用哉!”27

而在《最新中學教科書·生理學》中,亦有對“頭顱骨”的如下說明:

大率為二緊密之片,中夾海絨質一層,共有數片,四邊似鋸齒互相銜結,以成犬牙交錯之骨縫。……其骨之結構,亦非無故:二面骨片堅硬,不易為外力所穿透,而中夾海絨質,又所以消減外力之震撼,骨縫之交錯,亦可殺震撼之勢,而免漲裂之患。槍丸擊頭骨,竟有不能穿入,而彈丸反扁或自分者。曾見一人,于戰時為槍丸擊中前額,未穿腦髓,乃沿頭顱之旁,而向后面穿出。28

小說中對人格分裂、夢中斷案、呵欠傳染等問題的解說,同樣能在這本教科書中找到相關依據。29另一方面,“支明”雖然用脊柱的構造、脆骨的性質等知識說明晝夜勞苦、伏案讀書使人身形枯瘁,但來客僅憑粗暴的外力即將佝僂老叟矯正為偉岸壯年,則顯得過于兒戲。這種在介紹新知與虛設情節之間的游走,在晚清科幻小說中頗為常見,也就難怪有評論者對“科學小說”是否宜于普及科學知識產生了質疑。“文學之性,宜于凌虛,不宜于征實,故科學小說,終不得在小說界中占第一席。”30這一判斷基本上為后來的文學史書寫所證實。如林傳甲認為:“不究科學,而究科學小說,果能裨益民智乎?是猶買櫝還珠耳。”31阿英也認定,包括《生生袋》在內的那些“以小說形式,說明科學的原理”的科學小說,“惟就藝術上講,殊無成就可言”。32

當然,評論歸評論,小說家們繼續以或生澀或圓融的方式,在西學的地基上展開種種奇思妙想,演繹著“科學”與“幻想”之間的張力。比起藝術上的成就,新知打開的想象之門或許更令他們激動,其中也包括從改造身體到創造生命的視域過渡。1906年夏,《女子世界》發表了魯迅的短篇科幻譯作《造人術》。故事講述了科學家在實驗室看著“人芽”逐漸成長、感受到“人生而為造物主”的狂喜,令主編丁初我又喜又懼:“采美術、煉新質,此可喜;播惡因、傳謬種,此可懼”。33大約同一時間,包天笑也在《時報》發表同名譯本,并在正文后感慨:科學家們在發明“造人術”后,更要發明“造魂術”,“不然,是蠕蠕者縱能運動,世界亦奚用此行尸走肉為!”34

富有意味的是,《造人術》英文原作以怪物造反結尾,不過這個情節被日譯者刪除了。35按說,根據日譯本翻譯的中譯本不應該傳遞出什么陰郁的氣氛,但丁初我和包天笑卻不約而同地表達了憂慮。看起來,這些渴望改造“東亞病夫”的先覺者,都已意識到:如果沒有與之相配的“心/魂”,依賴現代技術而實施的“造人術”,將淪為“造怪術”。

二、治心、催眠與人格變換

西方心理學自1870年代傳入中國,至20世紀初,相關譯著和文章已廣泛傳播。36有關治“心”之道,中國本有一套自己的理路,不過在晚清,這一命題在現代國家建設的背景下與西方心理學交匯,針對的人群也從君子或士人擴大到全體公民。有關這一點,學界已有相當多的研究。37這里想強調的是,隨著種種“心-身”模型的登場,精神與物質的關系以科學之名被重構。在那些“心主身從”的理論中,“治心”不再是與“治身”平行的措施,而是祛病的根本、救世的關鍵。1896年,傅蘭雅翻譯的《治心免病法》出版。這本被益智書會納入衛生學教科書之列的手冊,融合了基督教與進化論,主張憑借信仰戰勝疾病,同時又強調其理論“深合格致”,是超越物質科學局限的新科學。38對于在儒家正心誠意傳統中成長、又對佛學興趣濃厚的晚清學人而言,心靈成就宇宙的圖景本不陌生,一旦再被先進的西方格致所武裝,便顯出格外的魅力。391902年夏,天津出現疫情,《大公報》立刻刊文宣傳衛生知識,其中一篇稱:“西洋講衛生的書多的狠,我狠信服《治心免病法》這一部,到底世上人,整天名韁利鎖,意馬心猿的,不能領會這書的滋味。”40翌年夏,游訪美國的梁啟超見到了數千名自稱被上帝治愈了疾病的信徒,這也讓他聯想到了被自己列入《西學書目表》中的《治心免病法》,并推斷:“生理學與心理學,有一種特別之關系,現今未能盡發明者。而迷信之極,其效往往能致此。”41

毫不奇怪,同樣宣稱可以調控身心的催眠術也引發了相當的關注。誕生于歐洲的現代催眠術脫胎于18世紀帶有玄學色彩的“動物磁氣”說,于19世紀中葉發展出以生理學為基礎的研究方向,之后陸續出現在傳教士筆下。42在《治心免病法》中,催眠術既是拙劣而有害的競爭對手,也是“志大之人能感志小者,令其無不服從之事”的佐證。4320世紀初,章太炎、孫寶瑄等人已對催眠術有所關注。44 1903年,梁啟超在《新民叢報》以相當篇幅提及催眠術:

據其術,則我之靈魂能使役他人之靈魂,我之靈魂能被使役于他人之靈魂,能臥榻上以偵探秘密;能在數百里外受他人之暗示。其他種種動作,疇昔所指為神通、為不可思議者,今皆有原理之可尋。可以在講筵上,黔板堊筆,傳與其人,以最簡單之語櫽括之,則曰:明生理與心理之關系而已。而佛說所謂三界、唯心、萬法、唯識之奧理,至是乃實現而以入教科矣。45

與那些注重個人潛修的心學相比,催眠術更依賴施術者的作用,且具有明確的操作規程和極具表演色彩的公開演示,因此吸引了不少迫切渴望改造國民的先覺者。1905年,曾于日本研習催眠術的陶成章在蔡元培等友人的支持下在上海開班授課。在其講義中,“催眠學”這一“靈妙不可思議之學科”,能治愈疾病、修改記憶乃至令受術者相信自己即將死亡,以此實現“精神的殺人及自殺”。此外,由知識、感情、意志所組成的“心力”還可以像物質資源一樣被精確地量化管理。譬如,甲、乙二人各自擁有240單位和300單位的“心力”,且知、情、意三項平均分布,則甲的各項能力及總體水平皆低于乙,但通過催眠,可以將甲的情、意二力降低到20單位,以此將智力提升到200單位,即乙的兩倍。46

陶成章還介紹了有關催眠術的“二重人格說”:軀殼為現在之惡人格,靈魂為潛藏之善人格,催眠術能休止前者而誘出后者。47這樣一種舊我與新我之間的對立,是催眠術擁護者的常見論述,即所謂“爾今日之我,即余施術后之敵也,于催眠術,曰人格變換”48。至于其中的具體原理,則各有說法。1911年,上海《時報》的一篇文章提供了看似更為堅實的生理學解釋。作者援引最新學說,認為人是一架由眾多小機器構成的大機器,眼如攝影鏡,耳如德律風,腦如留聲機,催眠的基礎則在于大腦的結構:

至于大腦兩際,尚有兩筋,昔無專名,據心理學大家世以世博士,則稱之為高等部、劣等部二筋,如寒暑表然。又西儒有稱之曰“二我筋”:一為“天君筋”,一為“別善惡筋”,即宋儒所謂天理、人欲之二我也。此二筋常爭漲落而成種種思潮。……催眠術家考察得人身實系機器作用,又見人平旦之時、清夜之時,惡念不起,遂悟出人之惡念,由別善惡筋而發,于是研究種種方法,令別善惡筋不用事。49

既然人身被看作機器,想象其中存在著控制“天理”與“人欲”的開關也就不足為怪。總之,催眠如此神奇,實質上已經成為一種人腦編碼技術。當然,這只是理論上的憧憬,筆者尚未見到催眠術在晚清被用于調配心力、開發潛能、改寫人格、觸發善惡等方面的確切記載。50事實上,當時的研習者雖不乏自信,卻水平可疑。陶成章就因其術不驗而向魯迅尋求過“一嗅便睡去的”藥物。51盡管如此,研習者依舊熱情不減。一方面,國外醫生以催眠治病的消息不時見諸報章,證明其確有一定的醫用價值與應用前景,另一方面,各路催眠師也在戲院、公園等場合表演吞食火炭、蒙眼猜物等奇觀,成為娛樂生活的一部分。據說,連直隸總督端方都曾邀請法國術士到軍中表演。52不過,根據相關的圖文記載來看,這類表演相當一部分只是魔術而已。“日本人呼變戲法者,亦稱催眠術,蓋取其能令人看朱成碧,視神經起錯覺、幻覺也。此實非催眠術,以言催眠學,則去之益遠。”53研習者之所以有這樣的辯白,正說明對于公眾而言,催眠與戲法乃至妖術之間的界限并不清楚,因而既令人好奇,又令人恐懼。

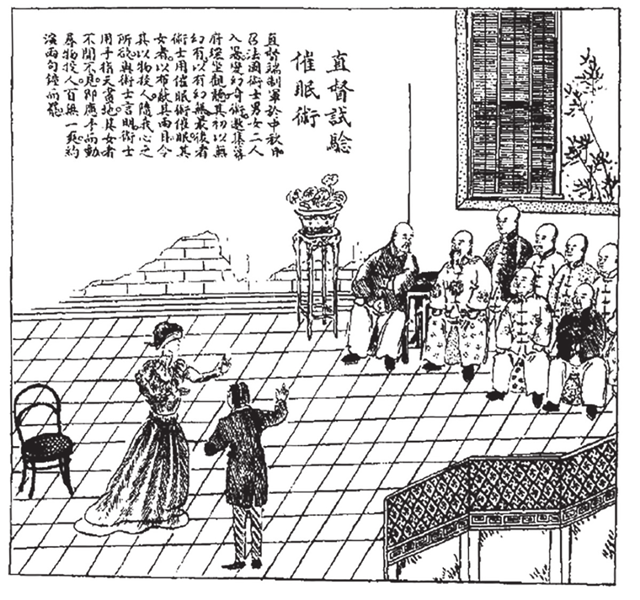

《圖畫日報》所載直隸總督端方觀看催眠術表演的消息和配圖

對于喜歡談玄說怪的小說家,催眠術無疑是很好的素材。《新法螺先生譚》就明確地透露了故事的靈感來源:

斯時,上海有開一催眠術講習會,來學者云集其中,最元妙不可測者,為動物磁氣學,又觸余之好奇心,擬于此中開一特別之門徑。54

徐念慈的這篇小說與包天笑翻譯的《法螺先生譚》《法螺先生續譚》共同組成《新法螺》一書,于1905年7月問世,正在陶成章開班授課之后。出版該書的小說林社以曾樸、黃人、徐念慈幾位常熟同鄉為業務骨干,同時得到了丁祖蔭、蔣維喬、徐兆瑋等人的支持。這群近代江蘇知識分子,關心地方教育事業,熱衷借助小說等各種手段傳播新學,同時也與蔡元培、陶成章、章太炎等更為激進的革命者們有著不同程度的往來,如徐念慈就曾在蔡元培創辦的愛國女校承擔教學工作,兩人彼此相識。55在這樣的人際關系網中,催眠術的知識得以傳播:蔣維喬聽過陶成章講課,徐兆瑋也研讀過友人瓊隱(張鴻)翻譯的《催眠術與魔術》一書,其叔徐翰青與黃人等人則有創立催眠術研究會的打算。56

知識界的這種興趣影響到了小說的譯介與創作。日本的“科學小說”《新魔術》被如此介紹:“是書敘一奸猾兇徒能催眠術盜人錢財,淫人妻女,戕人性命,無惡不作。皆借術以售其奸,被害者莫可控訴……”57曾樸的《孽海花》(1905)中也有俄國大博士表演催眠術的情節:

……說完,將自己手往上一舉,只見那三人的左手如同有線牽的一般,一齊高高豎起。又道:“我叫他右手也舉起。”果然,三人的右手也都跟著他雙雙并舉了。于是滿艙喝采拍掌之聲,如雷而起。……畢葉對雯青及眾人道:“這術還可以把各人的靈魂,彼此互換。現在這幾人已乏了,改日再試罷。”

大博士特意強調“這不是法術”,而是從“電學及生理學里推演出來的”,但究竟原理如何,則未作解說。58此后,頗好續寫名作的陸士諤在《新孽海花》(1910)中也讓人物僅靠目光就能將人“催倒”,同樣,“這里頭原因很是復雜,你不曾學過的,我就是講了出來,你也依然不懂呢。”59如此語焉不詳,只會強化催眠的“法術”形象。除了以虛構為樂事的小說,以輯錄有清一代朝野遺聞為宗旨、自信“以具有本末者為多”的《清稗類鈔》中,也有一位從德國學得催眠術的湖南人黃建剛,因蠱惑婦女而引來苗族法師與之抗衡:

……急以手指少年,少年亦以目視黃。黃覺少年目光冷射毛發,幾欲眩暈,知將中術,爰力持之,手不能舉,勉為支持。視少年,亦目光黯淡,如嬰重困者。于是彼此互競。約一時許,少年拍手笑呼曰:“君真好漢,今如何?”黃不覺退倚榻下,口噤不能聲。少年笑時,梨渦生頰,儼然一女郎也。黃大悟,然不能起,目送其去,日午乃蘇。60

且不論是否確有其事,這段與神魔小說幾無二致的敘述至少反映出民間對催眠術的想象,也令曾樸、陸士諤等人的描寫顯得沒那么荒唐。

面對將催眠術妖術化的傾向,上海作新社推出的《催眠學精理》(1906)一書曾明確予以反對:

特如超官現象,其事實頗異于尋常,往往足以供催眠術者證明迷信的靈魂說之用……夫科學萬能之時代,雖已屬過去之一夢,然一時代之反動,好為怪誕之徒亦自不少。故吾人當一一求科學的之說明以矯正之。豈催眠術獨能外是耶?夫徒夸張催眠現象,而謂靈魂之絕大無邊,輕視近世科學之研究結果,且蔑視物理學,又嗚呼可耶?故吾人益加慎重之研究,以期斯學之進步可也。61

與之相較,陶成章、蔡元培等人則對超官能現象的研究者較為同情,認為新學說起初難免被斥為謬說,但事實先于原則,非訴諸實驗而不能輕易評斷。62至于小說家們,除了津津樂道于施術者對受術者的隨意擺布,對催眠術與靈魂的關系更是尤為在意。仍以徐念慈為例:在他與曾樸合編的《博物大辭典》(1907)中,有關“心臟”“腦”“大腦”的解釋完全依從現代生理學知識,不涉及“靈魂”的問題,但作為《小說林》的編輯,他為陳鴻璧所譯的“科學小說”《電冠》寫下了這樣的評語:“自催眠術列科學,動物電氣之說明,而虛空界乃稍露朕兆”;“余讀第十六回,言近代科學日益發達,然僅物質上之發明而已,于精神上之發明,尚未能窮其源委,旨哉,知斯意者方可與之論鬼。”63如此,《新法螺先生譚》中出現靈肉分離的情節也就不足為怪了。小說一開篇,主人公就道出苦悶:“余茍局局于諸家之說,而不能超脫,張其如炬之目光,展其空前之手段,是亦一學界之奴隸而已”。一番歷險后,他最終如愿以償,利用“腦藏中有一種不可思議之變化”,發明了能讓人類直接彼此溝通的“腦電”,擺脫了“電信”“德律風”等“機械的”束縛。64可以說,徐念慈身上呈現了兩重身份的對立統一:身為教育家,他曾“痛陳時勢之急迫,非教育不足以救亡,非群治不足以進化”65,因此積極投身教育事業,傳播科學知識;同時,身為小說家,他又從“法螺先生”的吹牛故事中感到了極大的快樂,遂在自己的仿效之作中讓主人公超越物質科學的局限,探索精神力量的奧秘。實際上,這種探索興趣在晚清知識界廣泛存在,這里無法就此問題過多展開。需要說明的是,除了“治心法”與“催眠術”,支持靈魂存在的,還有與它們糾纏在一起的“電氣”。

三、電氣與魂魄

18世紀,生命與電流的關系逐漸被揭示,以電治療癱瘓、用電流把藥物送至痛風和關節炎患者周身等醫學探索也隨之出現。6619世紀上半葉,法拉第等人極大地推進了電學研究。此后,相關知識也被傳教士介紹至中國。1855年,合信在《博物新編》中稱:“大地之體,有氣曰電。雜賦于流行之內,無物不有,無時不然……得造化中庸之道,不偏不倚,無過不及。”67之后,偉烈亞力、傅蘭雅等人也把電描繪為宇宙中無處不在、貫通萬物的“氣”。681868年,丁韙良在《格物入門》中指出電氣“能隨筋絡運行,意與精神相類”,也提到了用電氣將玻璃管中的藥物導入人體以直抵病灶的說法,提醒傳言不可信,但他又告知讀者:將電極置于相應穴位上,可治療幾十種病癥。69隨著晚清知識界對西學的攝取與消化,電能“通”物這一意象的魅力日益強烈,成為一些宏大理論的核心支撐。在《治心免病法》中,電氣雖能治病、行舟車、通消息,但與“愛力”相比仍屬于低層次之“通”:“人身虛心弱、四肢不仁等病,愛力一通,痼疾立起”70。這種高下之別到了受該書啟發的譚嗣同筆下,被改造成了同構關系:“仁以通為第一義”,以太、電、心力,都是“所以通之具”,腦為有形之電,電為無形之腦。“是故仁不仁之辨,于其通與塞。”711901年,康有為也在《中庸注》中寫道:“不忍人之心,仁也,電也,以太也,人人皆有之”72。

普通百姓未必關心如此高深的宇宙論,但對種種電氣設備興趣濃厚,特別是那些宣稱能治病的新奇發明。1876年成書的《滬游雜記》已提到名為“千人震”的機器,這是一種通過兩端的銅管放電、令人血脈舒暢的小木盒,“以之治風氣最佳”。73自1882年起,這一產品經常出現在上海屈臣氏、老德記等外商藥房在《申報》上刊登的廣告中,名稱包括“千人震”“瘋氣箱”“格制瘋氣箱”“風氣箱”“去風電氣箱”等。74據說,此物能讓“握管者兩手麻木、渾身震動,不啻中國推挪之法,遍體為之舒暢”,但體弱者使用可能有生命危險。75不過,相關廣告很少對其詳細介紹。之后,一種結構更復雜、宣傳力度更大的可穿戴設備也開始亮相。

1904年2月14日,《新民叢報》刊登橫濱“山甸電氣商會”為“靴嬌力士電氣帶”所做的廣告,宣傳其治療功能,并附有兩則“經驗證書”。76同類產品很快進入國內市場。自5月12日起,《申報》開始以登載署名感謝信的方式宣傳上海長命洋行經銷的“電帶”。8月14日,“電氣藥帶”的廣告也出現在天津《大公報》上。11月,該行已在北京成立了分行。1905年,長命洋行在《申報》《大公報》持續刊登廣告,其文字內容也不斷豐富:人之運動、知覺皆靠電,“電充足則身必康健,是電減損則身必疾病,是電滅熄則身必死亡”,美國名醫“麥克勞根”于1881年發明的電帶,能“令外界之電,與身電為直接,則為以電感電,而一切診脈餌藥妄揣盲測之害皆可無慮”;產品經紐約各大醫院試驗有效,且在1892年歐洲暴發疫情時救過很多人;商行總部位于紐約,各國分行四十余處,于1904年在上海設立長命洋行,后又在北京、香港、漢口設分行……商家不但以言辭動人,而且輔以各種半裸的健壯男性形象吸引眼球,甚至還在北京琉璃廠東口路南設立了“橫約一丈二尺、高約八尺有奇”的彩繪廣告牌,“輝煌耀目,觀者如睹,皆云自有北京以來從未見過如此之大幌子也”。77這種發展速度和廣告力度,說明產品銷量甚好。

不過,抵制美國華工禁約運動爆發后,電帶的銷售受到影響。1905年6月12日,《大公報》宣布撤去長命洋行等美商廣告。7月29日,上海《時報》《申報》登出長命洋行在華經理王步蟾致上海商會函,澄清“是帶資本家系英國人,總行開在倫敦,而在滬代售者乃美國人”。78在此期間流傳的《同胞受虐記》一書則稱:長命洋行電氣帶是“無用東西,騙人銅錢的,在下是已經試驗過的人,決不打謊,勸諸君再不要去上他的當了”79。不過,風潮平息后,長命洋行生意繼續,直至1907年1月3日,《申報》上仍有其廣告,但經營規模似乎縮小,其在北京繁盛地帶所占的房舍亦改作他用。80

據吳方正調查,各式“電帶”曾在19世紀末的美國風行一時,“Dr. Mclaughlin’s electric belt”即是其中之一,其廣告圖像源自力士參孫、拳擊冠軍及健美先生,傳入中國后則被適當改造,以便于國人接受。81而據筆者所見,遲至1881年,介紹電氣療法的專著已在日本翻譯出版。821906年,被日本醫生診斷為神經衰弱的宋教仁就曾在東京腦病院接受過“電氣浴”治療。831908年,東京電氣治療法研究會出版了《自用電氣療法新編》,系統解說了人體的生理結構、電氣治病的原理,對“電氣帶”“電氣浴”均有說明。84該書由中谷平四郎撰寫、大隈重信伯爵作序、清浦奎吾子爵提供有效證明,清朝駐日公使李家駒題字,并同時推出中文版和英文版。1908年7月20日,《申報》開始登出大幅廣告宣傳此書及相關電氣設備。由此可見,對電的狂熱及由此催生的各式效果存疑的醫療產品,并非晚清社會的特色,而是19世紀末、20世紀初遍及全球的普遍潮流。85

在這一潮流中,人被看作自身帶電的機器,為其充電可以激發活力、祛病除患。86而如前所述,在晚清的特定背景下,作為現代化象征的“電”又被融入到新的宇宙論與哲學觀中,賦予“仁者,愛人也”以新的內涵,也點亮了美麗的未來:無論是貝拉米的名著《百年一覺》(今譯《回顧》),還是受其影響的康有為的《大同書》,都將電氣化程度作為未來烏托邦世界的重要指標。《新紀元》(1908)開篇就說“二十世紀的上半世紀是電學世界”87,《電世界》(1909)干脆讓“電王”黃震球憑借先進電氣裝備一統華夷,把地球改造成人間樂園:“電氣肥料”令農業大豐收;飛馳的電車帶來交通便利;電錠(鐳)讓南北極永放光明;學堂里的電筒發音機、電光教育畫提供趣味十足的教育;設立在公共場所的十萬倍顯微鏡一旦發現病菌,民電局便立刻釋放電氣中的“阿巽氣味”(臭氧);能從“愛涅爾其”(以太)中提取“虛像”的“千里眼”隨時審視著大地上的一切事物……意味深長的是,恰恰是物質的極大豐饒與疾病的徹底消滅,導致了地球人滿為患,電王只得坐上電球,飛向太空去尋找新的樂土。在電王的告別演講中,“電”成為新時代一切美好德性的承載者:

“……電的性質是進行的,不是退化的;是積極的,不是消極的;是新生的,不是老死的;是澎漲的,不是收縮的;是活靈的,不是阻滯的;是愛力的,不是彈力的;是吸合的,不是推拒的;是光明的,不是黑暗的;是聲聞的,不是寂滅的;是永久的,不是偶然的;是縝密的,不是粗疏的;是美麗的,不是蠢陋的;是莊嚴的,不是放蕩的;是法律的,不是思想的;是自由的,不是束縛的;是交通的,不是閉塞的;是取不盡、用不竭的,不是寸則寸、尺則尺的。所以我們不但用電,而且要學電的性質,方才可稱完全世界,方才可稱完全世界里的完全人……”88

當然,蒼生的福祉不僅需要身體的安逸與物質的富足,更關乎靈魂的救贖。而“電”既為遍在之“氣”,與人的關系就不會止于肉體層面。實際上,自科學革命以來,用理性精神與科學方法將神仙鬼怪解析為可理解、可操控的物質現象的努力從未間斷,也從未完全成功。科學在試圖澄清鬼神的同時,鬼神也在試圖借用科學的魅力改頭換面。日本近代哲學家井上圓了就指出:“電氣說”流行于世后,人們因為缺乏了解,開始將一切不可思議之“妖怪”,全都歸因于“電氣作用”,即以難以理解之物來解釋其他難以理解之物。89在以“文明”自居的西方世界亦復如此:19世紀的催眠師們,會使用類似莫爾斯電碼的破譯方式來與鬼神交流。90即使到了20世紀的英格蘭和美國,也仍有許多人認為“電”是神秘的黑暗能量,以至于電力公司必須開展教育運動。91如此看來,《點石齋畫報》1896年的這條新聞不足為奇:泰州設立電報局后,有謠言稱該局收買神主牌,然后到墳前念咒將死者之魂喚出捉住,用藥煉成電氣,驅使傳遞電報,結果竟真的有不肖子孫把祖宗牌位拿去出售。92這樣的傳言,反映出普通民眾的心理,也說明古老的中國鬼魂在西洋器物中找到了新的寄居之所。

在嚴謹的科學知識與詭秘的民間傳說之間,小說家寫下種種靈魂奇譚。吳趼人所衍義的日本小說《電術奇談》曾頗有影響,書中主人公就因為觸碰到他人身上的“電氣”而被催眠以致失憶。93《電冠》亦如此解釋催眠術原理:思想是“通流之物質,其為物與電氣同,其運動與光同”,人腦能發出一種光線,驅動其他的大腦。94如果說這樣的小說敘述是借“知識”敷衍情節,那么,與《電冠》同年發表的《雙靈魂》更像是借情節之殼來宣揚自創的(仿)科學理論。小說講述一名印度人被射殺后靈魂出竅撞入中國人腦中,于是有一人兩魂之事。其時,印度已淪為殖民地,被如此“客魂”占據,自然并非好事,于是各方力量紛紛登場:中國術士因“外國人不服王化,故其鬼亦不受神之節制”而失敗;西方醫生主張應信仰上帝;大理化家認為靈魂脫離肉體后必然上升,不可能入侵他人,斷定患者實為精神病;大催眠家認為靈魂強者可以驅動電氣操控弱者,然而,能貫通萬物的“養電”卻不能抵達“二心人”,因其心中的“魔質點”如三棱鏡一般讓靈魂紛亂變成“阻點料”……空談之后,眾人只得出泛泛之論:通過教育“培植中魂”,客魂自去。95作者“亞東破佛”(彭俞)有感于“國魂之日消,而客魂發動方盛矣”,要“醫得新魂除舊魄”。雖是寓言,卻有根有據:“歐西有術士,能以己之靈魂,入人軀殼,而制其靈魂,使自言其隱私;日本謂之催眠術,又謂之讀心學。然則一身而可以容兩魂,不足為怪也。”96不過,小說情節單薄,構造簡單,全靠長篇大論支撐場面,難稱佳作,但文后所附的《培植靈魂說》一文卻值得注意。“愚昧之士,不信天命,滅天理,窮人欲,無畏于生,無憚于死”,論者遂以電學翻新傳統的“魂-魄”二分說:

世之言電者,一則曰電氣,再則曰電力。世之言魄者,一則曰氣魄,再則曰魄力。然則電即氣也,氣即力也,力即魄也,無疑義也。故吾謂之為電魄。

靈魂屬陽,無原質,輕清而上升,電魄屬陰,系有體積之物,重濁而下降。故曰:“本乎天者親上,本乎地者親下。”97

“善屬陽而扶魂,惡屬陰而助魄”。因此,善人死后靈魂上升,不與無知覺的魄一起墜入陰森地下,遭受腐爛之苦;惡人死后,弱魂為強魄拖拽著入地,遭受懲罰。為“援救時弊,喚醒國魂”,論者提倡天命性道之學以保存“國粹”,又挪用、改造科學話語來論證天堂地獄,可謂用心良苦,不過對此作法,自己也信心不足:“幽明之故,死生之說,鬼神之情狀,圣人知之而不言,吾能言之而無征。無征不信,而天道日晦,世路之歧,于是乎日益多矣”。98

《新法螺》,小說林社,1905 年版

總之,在近代傳入的眾多概念、學說、意象中,帶著物理學光芒的“電”成為精神與物質之間的重要聯結:它既是生物體內的確實存在,也以其不可見的特征成為幽冥世界的使者。它不但能溝通陰陽,也在虛構與真實之間折沖回蕩,使最大膽的幻想看起來如同時髦理論的擬態或延展。當讀者看到《新法螺先生譚》的主人公將靈魂煉成比太陽還強萬倍的“不可思議之發光原動力”,并“發大慈悲,展大神通”,在珠穆瑪峰之頂上高捧靈魂,向全世界投放光明時,99也許會想到《治心免病法》的描繪:

惟心有大光者,必向外顯明,肌肉皮骨無不通光,為眾人所知覺。自古以來,凡有圣賢,莫不有光。但其大小不等。耶穌所有之光,亦為極大,此光不但能照當時之人,又能通至各國,雖將逾二千年,不但不少衰,反而常有加大,蓋過他人一切之光,將來更大無可量。100

而小說中靈魂出竅、漫游太空的構想,又與《仁學》中的激情展望遙相呼應:

又必進思一法,如今之電學,能無線傳力傳熱,能照見筋骨肝肺,又能測驗腦氣體用,久之必能去其重質,留其輕質,損其體魄,益其靈魂,兼講進種之學,使一代勝于一代,萬化而不已。必別生種人,純用學智,不用力,純有靈魂,不有體魄……可以住水,可以住火,可以住風,可以住空氣,可以飛行往來于諸星諸日,雖地球全毀,無所損害,復何不能容之有!101

不論徐念慈的靈感是否直接源自烏特亨利、傅蘭雅或譚嗣同,102他們都共享著同一種文化氣候。在這種氣候中,人體正在越來越像一臺高度可控的機器,為其充電便可治病療疾乃至返老還童,103但最強大的能量之源,恐怕還要向人體自身去尋找,而進化的最終極目標,也不是可以無限修補、持續充電的機器化身體,而是擺脫軀殼的束縛,以純凈的靈魂暢游天地之間。這樣的幻想究竟是“理想”還是“妄想”?“靈肉分離”究竟是有科學根據,還是純屬一派胡言?時人自有主張。《新法螺》出版時標稱“科學小說”,在之后的廣告中又被稱作“滑稽小說”。在同年的《小說林》上,《觚庵漫筆》中論及滑稽小說時,也說《新法螺》“屬于理想的科學”104。據考證,“觚庵”正是徐念慈本人。105顯然,“滑稽”與“科學”并不互斥。對此,譚嗣同早有說法:“言靈魂不極荒誕,又不足行于愚冥頑梗之域。且荒誕云者,自世俗名之云爾,佛眼觀之,何荒誕之非精微也?鄙儒老生,一聞靈魂,咋舌驚為荒誕,烏知不生不滅者,固然其素矣!”106

在這種對靈魂永存的普遍期許中,小說家為漢語文學增添了新穎恢弘的篇章,仁人志士們則獲得了舍生取義的勇氣。

余 論

近代以來,西學的傳入改變了人們看待世界和自我的方式。在中西融匯、古今沖撞的時代里,各種學說不斷登場,激蕩著人們的頭腦。在這個過程中,科學的權威日益確立,也重新定義著“人”的存在方式與方法、目的與準則、可能與不可能。生物學革新了生命史敘述,為族群競爭提供了合法性,于是人們的身體、精神、欲望乃至生死,都理所當然地不再是一己之事,而逐漸被納入國家治理之中。如果說,現代生理學、衛生學與醫學,讓人們接受了人是一架可拆解、修補的機器,以此引發了關于身體改造乃至永生的想象,心理學、治心法、催眠術則對如何控制精神、改寫人格、調配或激發心力展開了探索。與此同時,關于“電氣”的各種知識性的或仿/偽知識性的描述,則不僅允諾了日用起居的極大便利,更決意沖破人體內部、人與人之間、人與萬物間的全部阻隔,以此治愈疾病、激活愛力、普度眾生。

《電世界》中的電王憑借電翅在云端自由翱翔

以現在的眼光來看,這幅圖景中有太多匪夷所思之處。不過,必須承認的是,當嚴肅的科學研究致力于靠近自然的真相時,圍繞“真相”所展開的陳述競爭則從未止息。特別是那些對科學語言所做的解讀或模仿,都柔化了“真實”與“想象”之間的界限。就晚清而言,當時的人們對能刷新觀念的新知懷有樸素的熱忱,但卻缺乏接受系統科學教育的條件。因此,當科學提供了新的想象空間后,帶著舊烙印的世界觀開始重塑生長,渴望有所發明卻苦無門徑或證據的人們,便退而尋求故事的魔力,講出一個又一個“不可思議”的“新法螺”,“小說”也就與“新聞”“論著”“謠言”等串連一氣,共同攪亂著人們的視聽。就此而言,小說里的洗心、洗腦、催眠、靈魂出竅、發明“腦電”,固然是國民改造的寓言,帶有相當的滑稽、戲謔意味,但其背后也常隱伏著對“格致/科學”的崇敬。換言之,寓言中滲入了科學話語(有時甚至是對科技新聞的直接搬運)。事實上,沒有科學提供的基本陳述,國民改造的議題本就無從說起。

而議題一旦展開,便不會輕易收束。盡管今天的技術現實已全然迥異,以至于我們可能會造出取代人類的新智能體,或者把自己變成另一個物種,甚至完全放棄肉身而進入虛擬世界生存,但通過技術改造身體、管控精神、尋求永葆青春之力等等,都早已在一個多世紀前就埋下伏筆。如果說未來會有一個人變成非人或超人的時刻,那么過去也曾有過一個人變成機器的時刻。那時,為了科技允諾的生命福祉,“人”開始被想象為一臺智能機器:不但硬件設備可以隨意更替,軟件系統亦可以重新加載,而若要正常運轉,當然少不了充沛的電能。在那個時刻,這個剛剛誕生的人形智能機,幻想著自己上天入海、長生不死,也憂懼著被親手造出的新物種所反噬,更夢想著終有一日演化成純粹的能量體,在宇宙中自由遨游。種子已經種下,而他對未來知之甚少。

注釋:

1 有關“東亞病夫”一詞在近代的演變及其與衛生學的關系,參見韓晗:《民族主義、文化現代化與現代科學的傳播——以“東亞病夫”一詞的流變為中心》,《關東學刊》2018年第4期。

2 康有為:《日本書目志》,《康有為全集》第三集,姜義華、張榮華編校,中國人民大學出版社2007年版,第278頁。

3 梁啟超:《論小說與群治之關系》,《新小說》第一年第一號,光緒二十八(1902)年十一月十五日。晚清期刊常有自標出版時間與實際不符的情況,本文注釋中一般以其自標時間為準并保留原有的年號紀年,學界已有相關考證者則另作說明。

4 斯起爾著、何燏時譯補:《中學生理教科書》,東京教科書譯輯社藏版,光緒二十八(1902)年八月十日,第71—74頁。

5 《論近人編輯無益小說有害衛生卒致自戕生命事》,《衛生學報》光緒三十二(1906)年四月第4期。

6 陶祐曾:《論小說之勢力及其影響》,《游戲世界》第10期。轉引自陳大康:《中國近代小說編年史》,人民文學出版社2014年版,第1192頁。

7 陳大康:《中國近代小說編年史》,第1079—1080、1723、1834頁。

8 本文中提到的《月球殖民地小說》等作品問世時間,皆采信陳大康先生的考證。見陳大康:《中國近代小說編年史》,第810、819、857、929、930、947頁。

9 荒江釣叟:《月球殖民地小說》,談蓓芳校點。見《中國近代小說大系》,江西人民出版社1989年版,第283—284頁。

10 林健群:《晚清科幻小說的人物與情節研究》;吳巖、方曉慶:《中國早期科幻小說的科學觀》。引自吳巖主編:《賈寶玉坐潛水艇:中國早期科幻研究精選》,福建少年兒童出版社2006年版,第127、187頁。

11 蒲松齡:《聊齋志異》,華夏出版社2013年版,第62頁。

12 威廉·哈維:《心血運動論》,田洺譯,武漢出版社1992年版,第23頁。

13 梅特里認為,既然能制造出會吹笛子的玩具人,那么“一位新的普羅米修斯”也將能制造出會說話的人。這無疑預告了瑪麗·雪萊的《弗蘭肯斯坦,或現代普羅米修斯》的到來。拉·梅特里:《人是機器》,顧壽觀譯、王太慶校,商務印書館1959年版,第67—68頁。

14 薛福成:《薛福成日記》(下),蔡少卿整理,吉林文史出版社2004年版,第552—553頁。

15 1889年3月,《點石齋畫報》182號刊登更正:某些消息“雖系各有所本,嗣經確探,始知事出子虛”。陳平原、夏曉虹編注:《圖像晚清(珍藏本)》,百花文藝出版社2006年版,第214—232頁。

16 《術妙回生》,《點石齋畫報》絲集12期。

17 《匯譯:起死回生術》,《亞東時報》第八號,光緒二十五(1899)年四月二十五日。

18 海天獨嘯子:《女媧石》,美志校點,《中國近代珍稀本小說》(3),春風文藝出版社1997年版,第70頁。

19 海天獨嘯子:《最近衛生學》序。見橋本善次郎:《最近衛生學》,海天獨嘯子譯,上海:廣智書局,光緒三十(1904)年,八月十日再版,第3頁。

20 東海覺我:《新法螺先生譚》。見《新法螺》,上海:小說林社,光緒乙巳(1905)年六月,第22頁。

21 《剖腦療瘡》,《時務報》第38冊[光緒二十三(1897)年八月十一日]。此新聞“譯橫濱日日報”,后被《集成報》第16冊(九月初五日)、《點石齋畫報》利集三期(十二月)轉載,后者文字內容略有刪減。

22 荒江釣叟:《月球殖民地小說》,第410頁。

23 有關這一問題,參見拙作《新紀元與“追魂砂”——〈新紀元〉中的時間與戰爭》,《中國比較文學》2015年第3期。

24 合信:《全體新論》,中華書局1991年版,第198頁。

25 《格物雜說·人身加血之法》,《格致匯編》1877年第8卷。見傅蘭雅主編:《格致匯編:李儼藏本》(二),鳳凰出版社2016年版,第702頁。

26 史砥爾:《最新中學教科書·生理學》,謝洪賚譯,商務印書館,光緒三十(1904)年秋初版,光緒三十三(1907)年再版,第110頁。

27 支明著、韞梅評:《生生袋》,《繡像小說》第50期。

28 史砥爾:《最新中學教科書·生理學》,第23—24頁。“槍丸擊頭骨……”等句,為英文原著中的注釋,譯者將其縮小一號字,因此本文引用時亦縮小一號。

29 同上,第87—88、179—180、186頁。

30 俠人:《小說叢話》,《新小說》第2年第1號。該期出刊時間待考。

31 林傳甲:《中國文學史》,江西教育出版社2018年版,第149頁。

32 阿英:《晚清小說史》,商務印書館,1937年,第273頁。

33 《造人術》文末丁初我評語。路易斯讬侖:《造人術》,索子(魯迅)譯,《女子世界》第2卷第4—5期(原16—17期),第81頁。據考證,出版時間為1906年7月。陳大康:《中國近代小說編年史》,第1027頁;謝仁敏:《〈女子世界〉出版時間考辨——兼及周氏兄弟早期部分作品的出版時間》,《魯迅研究月刊》2013年第1期。有關魯迅所譯《造人術》,劉禾曾有過深入討論,并指出:《造人術》日譯本刪去了原作結尾,只告知讀者科學家感受到造物主般的狂喜。丁初我卻有點奇怪地從中感受到了某種恐懼,這種恐懼,或許不無對“造人術”淪為“造怪術”的憂懼。參見劉禾:《魯迅生命觀中的科學與宗教(下)——從〈造人術〉到〈祝福〉的思想軌跡》,孟慶澍譯,《魯迅研究月刊》2011年第4期。

34 笑(包天笑):《造人術》,《時報》,1906年5月20日,第1版。

35 神田一三:《魯迅〈造人術〉的原作·補遺——英文原作的秘密》,許昌福譯,《魯迅研究月刊》2002年第1期。

36 閻書昌:《中國近代心理學史(1872—1949)》,上海教育出版社2015年版,第11—15、43—45頁。

37 可參考劉紀蕙:《心之拓樸:1895事件后的倫理重構》,(臺灣)行人文化實驗室2011年版。

38 烏特亨利:《治心免病法》,傅蘭雅譯,龔昊、烏媛校注,南方日報出版社2018年版,第4頁。

39 關于此書的影響,參見熊月之:《西學東漸與晚清社會(修訂版)》,中國人民大學出版社2011年版,第376—380頁。

40 《講衛生學當知》,《大公報》,1902年7月12日,第6頁。

41 梁啟超:《新大陸游記》,湯志均、湯仁澤編:《梁啟超全集》第十七集,中國人民大學出版社2018年版,第191頁。

42 關于催眠術在中國的早期傳播情況,可參見拙文《催眠術在近代中國的傳播(1839—1911)》,《科學文化評論》2020年第3期。

43 烏特亨利:《治心免病法》,第65頁。

44 章太炎:《訄書》,《章太炎全集》第三冊,上海人民出版社1984年版,第6、7、39頁。孫寶瑄:《忘山廬日記》上冊,上海古籍出版社1983年版,第328—329頁。

45 梁啟超:《子墨子學說》,湯志均、湯仁澤編:《梁啟超全集》第四集,第394—395頁。

46 會稽山人:《催眠術講義》,商務印書館,1916年,第1、10—15、72頁。

47 同上,第26頁。

48 王儀:《催眠術談》,《醫藥學報》第1期,光緒三十三(1907)年正月朔日,第21—29頁。

49 熊尚武:《催眠學演說詞》,《時報》,1911年5月7日,第1頁。此文的相當一部分內容后來又出現在梁宗鼎的筆下。見梁宗鼎:《催眠說》,《東方雜志》第13卷第7號,1916年7月10日。

50 在日本接受師范速成教育的湖北學生曾聽山路一游介紹過這樣的案例:幼時移居他國的受術者,在催眠狀態下能回想起已忘記的故鄉語言。清末的催眠活動,似乎很少涉及這類智力開發方面的探索。湖北教育部:《師范講義》第一冊,昌明公司光緒三十二(1906)年四月第三版,第20頁。

51 魯迅:《為半農題記〈何典〉后,作》,《魯迅全集》第三卷,人民文學出版社2005年版,第322頁。

52 《直督試驗催眠術》,《圖畫日報》第69期,宣統元(1909)年九月初十日,第11頁。晚清頗多此類催眠術表演的新聞、廣告。《觀試驗催眠術續記》,《時報》,1905年11月28日,第4頁。

53 熊尚武:《催眠學演說詞》,第1頁。

54 東海覺我:《新法螺先生譚》,第35頁。

55 關于小說林社的成員及其與蔡元培等人的關系,參見欒偉平:《小說林社研究》(上),(臺灣)花木蘭文化出版社2014年版,第70、74頁;《小說林社研究》(下),第272、289—290、346頁。

56 蔣維喬:《蔣維喬日記》第二冊,中華書局2014年版,第38—44頁。徐兆瑋:《徐兆瑋日記》(一),李向東、包岐峰、蘇醒等標點,黃山書社2013年版,第490—491、522頁。

57 《新世界小說社廣告》,《新世界小說社報》第8期。轉引自陳大康:《中國近代小說編年史》,第1243頁。原版未見出版日期。

58 曾樸:《孽海花》。見吳組緗、端木蕻良、時萌主編:《中國近代文學大系1840—1919第2集·第6卷·小說集四》,上海書店1992年版,第69—72頁。

59 陸士諤:《新孽海花》,曉式點校整理,中國文聯出版公司1989年版,第230—234頁。

60 徐珂編撰:《逸鸞與黃建剛斗法》,《清稗類鈔》,中華書局1986年版,第4576頁。這則故事也被收錄在《新世說》卷五的“術解”中。見易宗夔:《新世說》,張國寧點校,山西古籍出版社1997年版,第326—327頁。此外,《清稗類鈔》中的“方伎類”對催眠術多有提及。

61 江吞,韋侗:《催眠學精理》,上海:作新社,1906年,第94—95頁。本書引用的版本為張守春私人收藏。

62 會稽山人:《催眠術講義》,第64、155—159頁。蔡元培:《〈佛法與科學比較之研究〉序》,高平叔編:《蔡元培全集》第六卷,中華書局1988年版,第161頁。

63 見《電冠》后“覺我贅語”,《小說林》第二期,丁未年(1907)二月,第47頁;《小說林》第七期,丁未(1907)年十一月,第158頁。

64 東海覺我:《新法螺先生譚》,第1—2、35頁。

65 丁祖蔭:《徐念慈先生行述》,《小說林》第十二期,光緒戊申(1908)年九月,第134頁。

66 阿爾圖羅·卡斯蒂廖尼:《醫學史》(上),程之范、甄橙主譯,譯林出版社2014年版,第677—678、786、975頁。

67 合信:《博物新編》。見王揚宗編校:《近代科學在中國的傳播——文獻與史料選編》(上),山東教育出版社2009年版,第98頁。

68 偉烈亞力:《小引》,《六合叢談》第一號,咸豐丁巳(1857)年正月朔日,第1頁。傅蘭雅:《格致略論·論電氣與吸鐵氣》,《格致匯編》1876年第7卷。見傅蘭雅主編:《格致匯編:李儼藏本》(一),第157頁。

69 丁韙良:《格物入門》卷四“電學中章”,京都同文館存版,同治戊辰(1868)年仲春鐫,第32—33頁。

70 烏特亨利:《治心免病法》,第58頁。

71 譚嗣同:《仁學》,吳海蘭評注,華夏出版社2002年版,第6、15、17頁。

72 康有為:《中庸注》,《康有為全集》第五卷,第379頁。

73 葛元煦:《滬游雜記》,鄭祖安標點,上海書店出版社2006年版,第150頁。

74 見《申報》1882年1月28日和7月30日、1884年4月27日、1890年1月26日、1909年7月28日所登的屈臣氏藥房、老德記藥房、萬國大藥房廣告。

75 《利弊相乘說》,《申報》,1882年11月9日,第1版。

76 《最新電氣自療具》,《新民叢報》第46—48號合刊,1904年2月14日,刊末廣告頁。

77 見上海《申報》1904年4月13日、5月6日、5月12日、7月9日、12月29日廣告;天津《大公報》1904年8月14日、11月23日廣告及1905年5月1日的“中外近事”。

78 《匯錄各埠士商致上海商會曾少卿各函電》,《申報》,1905年7月29日,第3版;《長命洋行華經理王步蟾上商會函》,《時報》,1905年7月29日,第3版。

79 支那自憤子:《同胞受虐記》,見阿英編:《反美華工禁約文學集》,中華書局1960年版,第551頁。

80 《學區改移地基》,《大公報》,1907年11月18日,第4頁。

81 吳方正曾對《申報》1905年所載的電氣帶廣告做過深度研究,查證了其與美國廣告之間的淵源。不過,該文主要從圖像史的角度考察廣告對身體的視覺再現,而非長命洋行及電帶本身,本文在后一方面做了一些材料的補充和訂正。吳方正:《二十世紀初中國醫療廣告圖像與身體描繪》,《藝術學研究》2009年第4期。

82 華美児頓著,佐藤英白譯述:《華氏電氣療法》,勉誠醫館藏版,函右日報社印,明治十四(1881)年。在日本國立國會圖書館網站上可查到此類譯著。

83 宋教仁:《宋教仁日記》,劉泱泱整理,中華書局2014年版,第200—277頁。

84 東京電氣治療法研究會:《自用電氣療法新編》,東京電氣治療法研究會,明治四十一(1908)年。

85 此外,當時還有“電氣腳墊”等產品。見《志謝治病電氣腳墊》,《申報》,1905年10月6日,第4版。1934年《申報》上的一篇廣告列舉了幾十年來傳入中國的電氣設備,包括“電流法拉地士(俗名千人震)”、“X光”、德人哥魯邁氏發明的“水銀石英燈者”(紫外線燈)、高周波電流機等等。“凡藥物所不能為力者,莫不奏效如神。極言之,一切疑難雜癥,以電療之,亦較痛苦少,痊愈速,成績高。”《江適存電療醫院》,《申報》,1934年5月9日本埠增刊,第1版。

86 在當前的生物電子醫學領域,科學家也在嘗試對神經系統進行特定的電刺激來調節免疫系統,以治療某些疾病。凱文·J·特雷塞:《電刺激取代藥物》,陳彬譯,《環球科學》2015年第4期。

87 碧荷館主人:《新紀元》,賀圣遂校點,《中國近代小說大系》,江西人民出版社1989年版,第437頁。

88 高陽氏不才子:《電世界》,《小說時報》第一年第一號,宣統元(1909)年九月朔日,第55—56頁。

89 井上圓了:《妖怪學講義》,蔡元培譯。見高平叔編:《蔡元培全集》第一卷,中華書局1984年版,第278—279頁。

90 羅伯特·達恩頓:《催眠術與法國啟蒙運動的終結》,周小進譯,華東師范大學出版社2010年版,第141頁。

91 Frank Dik?tter, Exotic Commodities: Modern Objects and Everyday Life in China, NewYork: Columbia University Press, 2007, p.141.

92 《謠言宜禁》。見陳平原、夏曉虹編注:《圖像晚清(珍藏本)》,第203頁。

93 日本菊池幽芳氏原著、東莞方慶周譯述、我佛山人衍義、知新主人評點:《電術奇談》,王立言校點,《我佛山人文集》第六卷,花城出版社1988年版,第182頁。這個故事曾被歐陽予倩等人改編成戲劇上演,見歐陽予倩:《自我演戲以來》,《歐陽予倩全集》第6卷,上海文藝出版社1990年版,第20頁。

94 英國佳漢:《電冠》,陳鴻璧譯,《小說林》第五期,光緒丁未(1907)年七月,第114頁。

95 亞東破佛:《雙靈魂》,陳廣宏校點。見《中國近代小說大系》,百花洲文藝出版社1996年版,第347、378、384—385、391頁。

96 見第一節、第十節文末“案”以及汪文藻的《題〈雙靈魂〉》。亞東破佛:《雙靈魂》,第347、350、372頁。

97 半邱子注,儒冠和尚(即彭俞)參論:《培植靈魂說》。同上書,第406—407頁。

98 亞東破佛:《雙靈魂》,第409頁。

99 東海覺我:《新法螺先生譚》,第2—6頁。

100烏特亨利:《治心免病法》,第54頁。

101譚嗣同:《仁學》,第158頁。

102欒偉平曾指出:“新法螺先生”靈魂遨游星際的狂想是對《仁學》中相似主張的再現。欒偉平:《小說林社研究》(下),第231頁。

103《電氣之返老還童》,謝洪賚譯,《東方雜志》第6卷第1期,宣統元(1909)年正月二十五日。

104觚庵:《觚庵漫筆》,《小說林》第七期,光緒丁未(1907)年十一月,第6頁。

105欒偉平:《〈觚庵漫筆〉作者考》,《中國現代文學研究叢刊》2013年第1期。

106 譚嗣同:《仁學》,第41頁。

- 科幻作為方法:交叉的平行宇宙[2022-02-09]

- 科學式幻覺與人類獨白[2022-01-29]

- 讓科幻小說幫我們插上想象的翅膀 [2021-11-26]

- 性別?寓言?烏托邦——劉慈欣《三體》中的文化啟示與后人類想象[2021-11-23]

- 驚奇?憂思?法自然:論王晉康科幻小說的科技觀[2021-11-11]

- 靚靈:書寫是我思考和與自己對話的方式[2021-11-02]