科學式幻覺與人類獨白

萊姆是一個科幻小說的逆化者與內部倒戈者。科幻,原本以科學元素助推幻想,而萊姆則徹底以幻想質疑、瓦解科學主義本身。

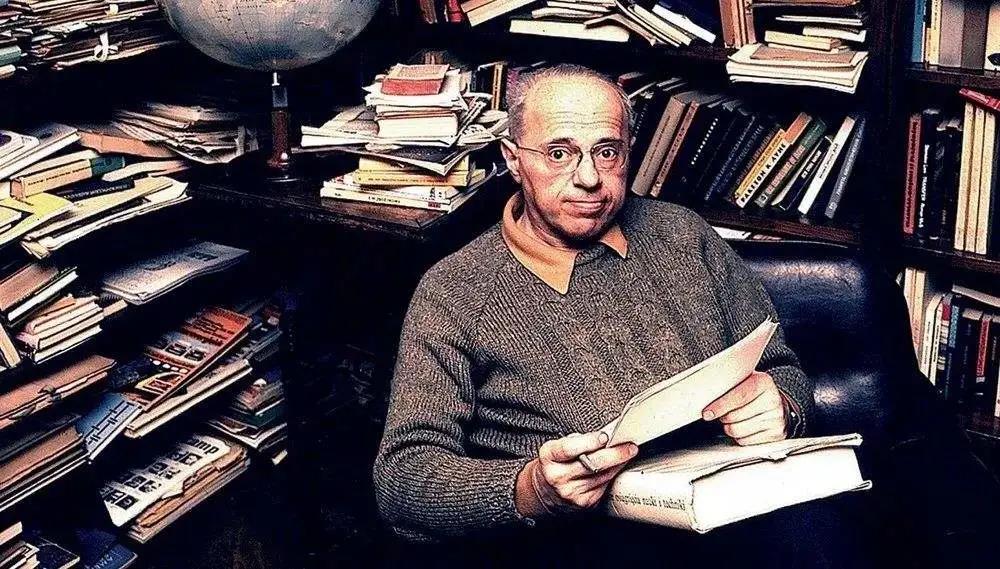

對于波蘭作家斯坦尼斯瓦夫·萊姆而言,科幻從來就不是廉價的類型文學,也不是美國通俗雜志里的地攤故事。這位有猶太身份的全能型作家,躲過了二戰屠殺,懷著幸存的晦暗,用各式各樣的未來,檢視人類的過往。幻想科學,只是表象框架,它的本質還是思考人的處境,未來的倫理秩序。這里有一種迂回對照,想象勢必對現實造成戲謔性反差。如果說借古諷今,是一種回溯性反諷,那么制造未來,則屬于超越性反諷。

斯坦尼斯瓦夫·萊姆作品集,譯林出版社

我不太在意他小說里眼花繚亂的科學硬核與技術虛構。這是一位智商180的作家寫作的必然后果。技術像他的道具,反倒是描寫、閑話和議論,更顯出意圖。在我看來,萊姆首先是一位可置于斯威夫特、拉伯雷這一序列的杰出的諷刺作家,其次才是科幻作家。甚至,你會感到他身上的邪典氣息、荒誕黑色、恐怖滑稽,還帶著肉欲。如《未來學大會》里,肉欲場面穿插與科幻看上去并不搭調,但萊姆卻有意破壞氣氛,借用性的倒錯與狂歡,暗示未來學大會最大特點是擁擠混亂。

萊姆將科幻徹底重釋為“科學式幻覺”。技術的致幻,是其小說謀劃的主題。《未來學大會》里一切都可視為幻覺衍生物:做夢在幻覺之中,夢境是幻覺中的幻覺。人類自我意識的根基被動搖,自我與他者界限被抹除,“實體”的觀念被摧毀。這是對笛卡爾主義的深切質疑,那個存在的基石——我思,本身也是不可靠幻覺。它讓我想起一部古典小說續書《西游補》,生產幻界的感官,心腦意識本身已是虛擬物。控制論的陰霾籠罩小說上空,藥物參與構建“擬境”。萊姆或許比福柯所言的生命權力,活人治理,更進幾個維度。故事暗示了化學能與生物能、心理能的輕易轉化,藥劑與倫理判斷竟然無縫對接。

如和善劑(誘發無邊的快樂和幸福感)和它的各式衍生品:快樂醇、欣悅水、迷幻膏、歡慶素、共情散、愉悅粉、寧靜糖,改換一個氨基,就能得到一系列暴戾劑(激發最兇惡的行為)。它操控的不止是主體的誕生,也不止停留于現實域,而是深入到欲求妄想。它能控制人對現實的“應然態度”,實現強烈的機械式必然。同時,古老認識論模式被徹底宣告無效,因為感官認知通往存在之思的路徑被“報廢”了。這是給人類意識裝上“后門”開關。技術的本質是人性的延伸。它嘗試超越人類限度(無論是感性、知性還是理性),是對康德式批判話語的僭越。然而,技術的超越性又總以自反性為代價。《慘敗》是超越性如何走向極端性的例證,它反而暴露人性更多無力與弱點。技術,只是為人性善惡,附加上各種參數與系數。

萊姆是一個科幻小說的逆化者與內部倒戈者。科幻,原本以科學元素助推幻想,而萊姆則徹底以幻想質疑、瓦解科學主義本身。“科學自誕生之初就總是被一圈偽科學的光暈環繞著”。他讓我聯想到激怒主流哲學界的波普爾。同時,作家可能又在偽裝。與其說他寫科幻,不如說他借故事來“談論科幻”。這未嘗不是科幻領域的“元敘事”。他對科學不信任,對人類認知限度的悲觀懷疑,令人印象深刻。這像卓爾不群的科幻理論家、科幻批評者,以近乎論文式的綜述評議,推進故事。小說也更具闡述性和觀念性。

與其他科幻作家不同,萊姆將科幻當成對人文學科總體性批判的工具。哲學、心理學、人類學、語言學都成為活靶,首當其沖。《其主之聲》開篇用兩個章節對“理論家的意識虛構”,進行了飽和攻擊。從形而上學、精神分析到實證主義,“哲學史就是一部層出不窮的撤退史。”其弱點在于每個哲學家都非把自己看成眾生萬物的模型。“一開始就將自身等同于全人類的范數——一個未知數”,是極不負責的。讀者也許不耐其煩,但他有意如此。這像敘事的“類比”,甚至可看作小說的“導論”。哲學家們自以為是的認知范式,也是人類對于星外生命拙劣看法的原型思維——用一種類人化,主體意識接收信號,還自以為是,認為撿了大便宜。

當文學仍在關注如何描寫人性的問題時,萊姆已在叩問文學的“邊界”——即這種人性是何種意義上的,何種限度下的,它和機器、星外生命之間的界限,又如何。無論是《索拉里斯星》《伊甸》還是《慘敗》,都是對人性局限、弱點無奈的哀傷。所謂技術與智慧,只可惜用在人類身上,可憐無用。人類共情能力值得堪憂,無法理解他者,更別說星外生命。《索拉里斯星》嘗試用愛情超越個體存在,就像海德格爾想用原詩抵達存在。終有一死的此在,與絕對未知的無限,構成了認知與共情的悲劇性。

“慘敗”和“伊甸”有共通隱喻,人類尋找樂園的徒勞,無功而返。“我們并不能理解那道謎題,我們真正擁有的只有自己搭建的腳手架——卻沒有建起大廈本身;只有嘗試破譯的過程——而非原文的內容。”換言之,萊姆表述了人類始終自身“原地”闡釋,既不能理解,更無力對話。其根源在于作家對人類演化的理解——是一套“快感/痛感控制”,總是隨機的振蕩,偏離均衡與良好。“人類的某些特質是完全可以用統計波動來解釋的進程。不管是在自動機還是在有機體的建構中,這一過程都是無法規避的。”那些雄心計劃,如同孩童對未來可能性,概率性的粗陋堆砌。人類并不知曉未知的豐富性,如同流體的復雜與任意。這種悲觀論包孕著對人類過往與未來雙重擔憂:進化亦是退化,勝利也是慘敗。

萊姆的小說看似是人類經受星外考驗,遭遇、對話異己生命體。但從另一面看,又全是人類一廂情愿的自我獨白。它的內核依然反諷:始終在嗅聞同一性,尋找類比與相似性。只不過,結局大多是人類被絕對他者,絕對差異,埋葬了希望。作家給了我們足夠多的參照鏡像,如《伊甸》里的雙生體,它們也許就是我們在歷史中蛻化,人性消耗后的“剩余物”。控制系統,自動化與第一推動的問題,在伊甸都不是問題。甚至系統本身,就是生命體。抑或,它們才應被視為終極母本,人類歷史才是殘缺而低級,演化并不完全的“異文”。

“這年頭,太空航行只不過是逃避地球上各種問題的手段。換句話說,你飛往群星的時候,暗地里會希望在你離開的這段時間里,地球上最壞的事情已經發生并且結束了。”這或許是對星際題材的袪魅與自嘲。偉大科幻,是能對讀者進行清盤重組,不斷否定的書寫。它的本質是對固有、狹隘的自我意識不斷“刺殺”。它并不迷戀預言。預言只會降格為日后的某種說辭,陷入實證的誘惑——如某小說早在多少年前,就預想了哪些黑科技與人類處境。

這根本不是衡量科幻作家是否優秀的依據,這一邏輯非常奇怪。作家本不是預言家,未來學家;更不是黑魔法師,煉金術士。正如作家揶揄說,“因為現在這個國家的未來學家比外交官多得多”。作家并非因為證實了什么而偉大,而是因為叩問、想象著存在本身。科幻源于渴望與恐懼:匱乏什么,才幻想什么;恐懼什么,才解釋什么。科幻作家也是本質的現實主義者,不妨謂之“現實以上主義者”。萊姆即如此,其指向性、問題性與闡釋性,都是空前的。科幻,不應是科學與想象力的勾兌。萊姆放棄了作為類型與題材的科幻,而是將科幻視為方法與可能。

- 科幻作為方法:交叉的平行宇宙[2022-02-09]

- 讓科幻小說幫我們插上想象的翅膀 [2021-11-26]

- 驚奇?憂思?法自然:論王晉康科幻小說的科技觀[2021-11-11]

- 靚靈:書寫是我思考和與自己對話的方式[2021-11-02]