讓美好的心靈開花結果—— 周立民:巴金與中國現代文學館

巴金先生一輩子寫過數千封信,這一封比較特別,它是打印在紅色抬頭的“中國作家協會”的信紙上面的短簡:

出版社:

凡有付給我的稿費,請逕[徑]寄:北京八一○一信箱,中國現代文學館巴金收。備注項請注明“稿費”,以便登收

此致

敬禮

巴金

年 月 日[1]

出版社和時間空白,預留使用時填寫,這是巴金在1980年代初寫給出版社的通用信函。巴金一生不曾領過國家的工資,靠稿費生活,這份短簡自斷“財路”,等于把自己的生活保障都捐給中國現代文學館。盡管不是所有的事情都可以用金錢來衡量,但是這足以證明中國現代文學館在他心中的分量。

從一個設想,到一代作家共同呼吁,再到篳路藍縷中夢想實現,中國現代文學館從創立到發展,可見巴金和他的朋友們強大的行動能力和踐行自己信念的不懈努力,這也是中國知識分子踐行理想的一個成功樣本。

一、“我愿意盡最大的努力促成它的出現”

1978年春天,巴金到北京出席第五屆全國人大一次會議,會議結束后留下來訪友,很多老朋友都是劫后重逢。3月15日上午,兩位在《人民日報》做編輯的朋友夏景凡和姜德明去前門飯店看望巴金,中午,他們又一起去晉陽飯店與在那里的袁鷹會合一起請巴金午飯。在去飯店的路上,喜歡新文學書刊收藏的姜德明同巴金談起女作家羅淑:

我談起已故女作家羅淑,非常惋惜她生前寫得太少了。巴金說他手頭好像還保存有羅淑的幾封信,應該有個單位來搜集這些東西,包括別位作家的資料,都應放在一起,好讓人們來研究。我說可以考慮把原稿先在報刊上發表,巴金以為:“那倒不一定,只要有人管起來就好。”[2]

姜德明后來把他們的談話內容寫進文章發表,這一次談話,可能是巴金最早向友人透露建立類似文學館這樣一個“單位”的設想。歷史地看,我們不能不敬佩巴金的敏銳,他的資料保存、搜集的意識走在了大多數作家和學者的前面。1979年巴金訪問法國、1980年訪問日本,在海外,他看到人們對中國現代文學研究和資料搜集的熱情,這與國內剛剛結束的文化浩劫中被當作“毒草”恰成對照。他還看到一份資料,講日本東京有一家近代文學館是靠作家們自己的力量建立起來的,中國作家為什么不能行動起來建一座中國現代文學館呢?

1980年8月15日,巴金訪問瑞典歸來在北京居停期間又見到姜德明,他再次提起文學館的事情:“‘原來我也想過,是不是由作家們出一點稿費支持一下,這也是作家們都很關心的事。后來周揚同志說,還是由公家來辦吧。’巴老以為只要有了房子就好辦了,館內的書刊雜志,誰若需要提供的話,請出一點手續費就好了。他又說,有個朋友準備寫文章要為文學館呼吁了,讓我也考慮寫文章。”[3]巴金已與周揚等領導溝通過,此時創辦文學館的想法已趨成熟。

四個月后,巴金正式發出“創辦一所中國現代文學館”的倡議:

我建議中國作家協會負起責任來創辦一所中國現代文學館,讓作家們盡自己的力量幫助它完成和發展。倘使我能夠在北京看到這樣一所資料館,這將是我晚年的莫大幸福,我愿意盡最大的努力促成它的出現,這個工作比寫五本、十本《創作回憶錄》更有意義。[4]

此文寫于1980年12月27日,次日在為《創作回憶錄》所寫的《后記》中,他再次呼吁:“出版這本小書,我有一個愿望:我的聲音不論是微弱或者響亮,它是在替中國現代文學館的出現喝道。讓這樣一所資料館早日建立起來!”[5]

1981年4月,在“隨想錄”專欄中,巴金專門寫了一篇《現代文學資料館》,“可能有人笑我考慮文學館的事情著了魔”,[6]巴金是這么寫道,他對文學館的盼望之熱切竟然以“著了魔”來形容。1982年,他又寫了一篇《再說現代文學館》。這兩篇文章基本上把他倡議建立文學館的主要構想和意圖講清楚了:“我設想中的‘文學館’是一個資料中心,它搜集、收藏和供應一切我國現代文學的資料,‘五四’以來所有作家的作品,以及和他們有關的書刊、圖片、手稿、信函、報道……等等、等等。這只是我的初步設想,將來‘文學館’成立,需要做的工作可能更多。”[7]搜集研究資料之外,這個倡議還跟巴金后半生的經歷和晚年的反思有著密切的聯系:一段時間,現代作家成為被批判的對象,他們的作品被污蔑為“毒草”,究竟該如何評價“五四”以來的作家的貢獻和這一代作家所走過的道路,如何看待這些作品,巴金有自己的思考。隨著新時期思想解放運動的推進,巴金認為有必要建立一座文學資料館,將那些寶貴的資料留給社會、留給后人。“有了文學館,可以給我國現代文學六十多年來的發展做一個總結,讓大家看看我們這些搞文學工作的人究竟干了些什么事情。”[8]

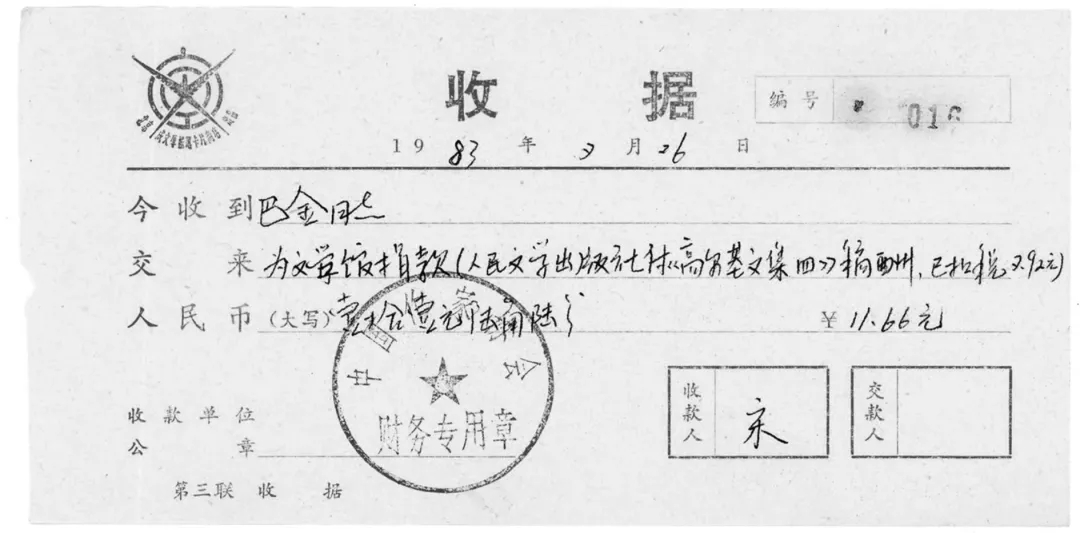

巴金為中國現代文學館部分捐款清單

對于正在推進中的中國現代化事業,巴金認為精神的現代化更不容忽視:“點著火柴燒毀歷史資料的人今天還是有的;以為買進了最新的機器就買進了一切的人也是有的。但是更多的人相信我們需要加強我們的民族自豪感,提高對我們民族精神的認識。認識自己,認識我們的文學,認識中國人民的心靈美。我們有一個豐富的礦藏,為什么不建設起來好好地開采呢?”[9]這等于說文學館從設想中就不僅僅是史料保藏的“倉庫”,它是與一個民族的精神史和文學史聯系在一起。

二、“建個文學館,好”

“創辦一所‘現代文學資料館’,您感興趣嗎?”[10]這是巴金1980年11月15日給姜德明信中的一句話。隨后的幾封信中,他們都在談論此事,巴金表示:“我愿意為它的創辦出點力,而且相信肯出力的人一定不少。您覺得怎樣?”[11]“我建議中國作協負起責任來建立這個館。您看怎樣?”[12]漸漸地,設想已進入操作層面的計劃:“文學資料館的事還需要大力鼓吹,我給羅蓀寫信也提到了。我建議中國作協負起責任來,錢和資料大家捐獻吧。”[13]

姜德明在《人民日報》上公開了巴金的呼吁,使得私人間的交流擴展到文學界,作家們紛紛響應這個號召。那又是一個春天,1981年3月12日《人民日報》第八版發表了兩篇跟文學館有關的文章,一篇是巴金的《創作回憶錄》后記,另外一篇題為《關于建立中國現代文學館的建議》,姜德明以編者的名義摘選巴金文章中談文學館的話,他說:“巴金同志文末提到建立中國現代文學館的事,在他寫的《創作回憶錄》之十一《關于〈寒夜〉》中也曾提及,現摘錄如后,以見他的迫切心情。”隨后姜德明又組織幾位文學界重要人士撰文呼應巴金的主張,臧克家認為“建個文學館,好”:“今天,讀到巴金同志的文章,提出了這樣的建議,我舉手贊成!”[14]羅蓀轉達茅盾和其他老作家的看法:“他非常贊成這個建議,并表示要把他全部創作資料提供給文學館。”“這個倡議,還得到了老一代的作家葉圣陶、夏衍、冰心等同志的熱烈支持。”[15]曹禺說:“它會增強我們的民族自豪感,讓我們更加地認識自己。這也將是祖國的一個榮譽。”[16]唐弢認為:“我贊成巴金同志的建議:這是回憶,也是前瞻![17]

巴金的設想能成功落地,跟在北京的老友羅蓀積極奔走、大力推進分不開。那段時間,在他們通信中“文學館”是主題詞:

我在擱筆之前還想促成中國現代文學館的建立。我向姜德明談過,他來信說你也贊成,不妨請你鼓吹一下。我除捐贈資料外,還可以捐點錢,我看由作協來創辦最好,政府撥給一所房屋就行了。搜集資料,供給資料,人不在多,作協可以成立一個委員會來領導。所有作家的材料都收,不作評論,只向中外研究人員供應材料,收手續費。你看怎樣?[18]

羅蓀回信,談到他在北京為此事奔走的初步成果:

得來信后,我曾與光年、周揚同志講到這事,他們十分贊成還自告奮勇,必要時他將去活動一所房屋,以作館址,需要先搞一個緣起和方案,征集一些同志參加……我想總要促成此事。[19]

關于作家資料館的事,……我想先寫個緣起,請大家簽名發起,再擬出個辦法來,逐步促其實現,如可能,則在作協理事會上把這建議正式提出來,形成一個決議就更好了。[20]

巴金回信中再次明確自己的想法,并要帶頭捐款:

考慮再三,我覺得成立現代文學資料館比較有意義。我愿意捐獻一筆錢(大約十萬吧)和一些書刊、材料。只求政府撥給一所房子。收也好,放也好,這樣的資料館什么時候也需要。它只是一個資料中心,對哪一派都無妨礙。而且有了它,對旅游也有好處,還可以吸引外國的研究者。資料館可以保存一些珍貴的材料如照片、信札之類。[21]

羅蓀時任中國作協書記處書記、《文藝報》主編,是巴金與中國作協聯系的重要紐帶,也是巴金關于文學館設想最為切實的支持者和實踐者,在文學館的提出、籌建和規劃中,他起到關鍵作用。除了他之外,巴金的那些老友們在那時候和以后的歲月中也都為文學館貢獻了力量,他們中有代為呼吁的,有捐贈資料的,還有為文學館募集資金的。在這些人中間有茅盾、夏衍、冰心、李健吾、唐弢、蕭乾、汝龍、辛笛……這是一份很長很長的名單。眾人拾柴火焰高,在大家的全力支持下,巴金的設想越來越接近目標。

三、“房子問題解決,文學館可以開辦了”

中國作家協會積極地承擔文學館的規劃和籌建工作。

1981年3月27日,中國作協主席茅盾逝世,4月20日中國作協召開主席團擴大會議,巴金被選為主席團代理主席,在這次會議上,現代文學館的籌建問題也列入議程。當年10月13日中國作協召開主席團會議,會議由巴金主持,“會議還聽取了關于‘中國現代文學館’籌建工作的匯報。由巴金提出的關于建立‘中國現代文學館’的倡議,獲得了各方面的響應和支持。將要建設的‘中國現代文學館’,具有國家檔案館的性質。它將逐步建設成為中國現代文學的資料中心和若干位中國現代文學大師的資料、研究中心。巴金已捐獻15萬元作為建館基金。他表示還將繼續為文學館募集基金,促進文學館早日建成。”[22]開會當天,中共中央總書記胡耀邦接見巴金、張光年、賀敬之、朱子奇等人,他也對文學館的籌建寄予希望,后來的新聞報道中說:“建立中國現代文學館,是巴金同志1980年倡議的。1981年經中共中央宣傳部批準,由中國作家協會籌備。胡耀邦同志在一次接見巴金等同志時,對建立中國現代文學館表示熱情關懷和支持,并作了重要指示,說這是建設社會主義精神文明中的一件很有意義的工作。中國作家協會主席團會議決定由巴金、謝冰心、曹禺、嚴文井、唐弢、王瑤、馮牧、孔羅蓀、張僖9人組成‘中國現代文學館籌備委員會’,孔羅蓀任主任委員。”[23]——這則報道中確認了:現代文學館的籌建在1981年得到中宣部的正式審批;在這次主席團會議上,中國現代文學館籌備委員會組成,它標志著這項工作正式展開,這是具有歷史意義的時刻。

巴金保存的一幀現代文學館(萬壽寺)正門照片

在這一過程中,很多事務性的工作正在逐步落實,每一步都牽動著巴金的心。改革開放之初,國家比較困難,很多事情在進行過程中一波三折。羅蓀1981年6月28日給巴金信上說:“關于文學館的事,一是中宣部已經批了,同意成立,只是房屋尚需要再作一番努力,打算先租一所房子。”[24]隨后,“籌備小組”成立:“日內先建立一個籌備小組,并成立一個二、三人的小班子,負責做準備工作,如提出部分規劃,尋找適當房屋,以便進行工作;……”[25]房屋問題是關鍵,也是最難解決的,巴金曾在文章中為它找不到地方而憂慮,羅蓀等人在北京也是多方面想辦法:

關于文學館的事,我同光年同志研究了,現在領導上還是比較重視,馮文彬同志提議先由北京市撥一所房子作為過渡之用,年過后就需要自己去跑、去催,否則仍然是一紙空文。地方是北京原國際俱樂部(在東交民巷),抓緊一點也許能給,這樣可以先有落腳之處,便可著手工作了。葉老的字已經寫好了,我將去取來,先把招牌做好掛起來,其他一些準備工作,都將逐漸開始做起來了,還想向各省市文聯作協發信請協助搜集有關資料。您有什么意見,望隨時示知。[26]

當時很多有文化眼光的領導的支持是文學館得以建成的重要保障:

讀了您的信深受感動,多次提到文學館能早日實現,我在作協的書記處會上也一再提出,現在是領導上十分重視,除了胡耀邦同志、習仲勛同志、喬木同志外,馮文彬同志也很重視……

……

這幾天我想和朱子奇一同去找一下喬木同志,另外由延澤民同志去找習仲勛同志,千方百計先弄個過渡場所,現在的事,領導講了話,下邊照樣不理,實在太不正常了。要扭轉這個局面,還要花大力氣。[27]

1982年5月,籌建中的文學館總算有了落腳之處。巴金在給羅蓀的信上說:“喬木同志也有信來。房子問題解決,文學館可以開辦了。”[28]胡喬木親自致信巴金,是為巴金釋憂,大家都知道巴金在為此事掛心。籌委會成立一年后,1982年10月16日,中國現代文學館籌建處于北京萬壽寺西院正式掛牌。中共中央政治局委員胡喬木前往祝賀,親自為它掛牌,前往祝賀中國現代文學館籌建處成立的還有:周揚、賀敬之、華楠、王政柱、劉導生、張大中、劉白羽、艾青、曹禺等。[29]這個臨時館址是在中央和北京市領導等各方面協調下才解決的,然而,它并非最理想的保存資料的地方。有人曾描述當時的狀況:“萬壽寺西院是明清時代的遺物,曾為慈禧的駐蹕之地,園林式的多重院落,占地近一萬平方米,建筑面積為五千,而使用面積又遞減一半。房屋是磚木結構,剛經歷了一場焚去三座大殿的大火,斷壁殘垣,枯樹荒草,令人觸目驚心。院內有幾處用房尚被占住,麻煩層出不窮。文學館的第一批工作人員在各方面的支援下挺身去應付面臨的重重困難和考驗了。”[30]

別無選擇,只能在此基礎上進行修繕。羅蓀向巴金匯報:“文學館的事已作了布置,下周將去訪喬木同志,擬一面修繕,一面著手收集資料,并住進人員,訂出進度規劃,積極進行。”[31]隨后,羅蓀又向巴金詳細敘述由張光年支持的中國作協黨組會關于現代文學館面臨一些問題的解決方案:部隊占用的房子正在有期限的撤出,商請清華大學建筑系設計初步方案,“擬訂了修建計劃,分三步進行,第一步修繕二、三兩個院落,第二步清除火燒場,修建第五個院子,第三步修建第六個院子”還有專門修建一個文物資料存放處……”[32]

羅蓀對巴金說:“我將盡可能擺脫其他工作,全力抓文學館的事。”[33]“承您的信賴,我總盡一切力量促其成”。[34]1983年,羅蓀,虛歲七十二歲;巴金,虛歲八十,他們都已經進入了人生的暮年,在這個年紀,在身體都相當不好的情況下,他們一南一北共同為一個事業的開拓而殫精竭慮,想來不能不令人感動。文學館,從一個夢想到短時間里落地生根,是一大批人在艱苦的條件下努力奮斗的結果,開拓者們的奉獻精神,不容忘記。文學館的第一任館長楊犁就曾以“創業難,但亦樂在其中”談文學館創建的不易:“文學館從無到有,由小及大,是由于文學家的響應,由于多方的支援,也有同仁的努力。所進駐時還不過五六個人,從清除院場、瓦楞上的蒿草做起,以零為起點的資料匯集就更為艱難了,他們捕捉每一個信息,從報刊雜志上,也到舊書店收購站去,甚至打算到造紙廠尋找線索。那是一點一滴的積累。”[35]黃裳1983年去北京特地去了萬壽寺,他看到的是這個樣子:“我們就在廢墟后面的一進大殿里受到接待。聽負責同志介紹萬壽寺撥交現代文學館后的工作進展情形。李楓同志后來也趕了來給以指導、說明。工作是艱難的。地處西郊,交通不便;生活設施幾乎全無。因為是古文物建筑按規定在寺的周圍若干米之內不得建造取暖的鍋爐房,殿里更不能生火。北京的冬天,在這四面透風的大殿里辦公就先是一種嚴峻的考驗。殿里的佛像早已沒有了。改為練功房后,方磚鋪地也改成了水泥地平,大殿里疏落地堆放著一些新購置的書架、鐵床和零碎的辦公用具,此外就是一捆捆新出版的文學書。有的還沒有解開、上架。每種書大抵都有兩套復本。報紙雜志也有一些,一切都呈現著草創的樣子。”[36]二十多年后,黃裳還深有感觸地說:“一九八三年秋赴京之前,去看巴老。他囑咐我一定要抽空到現代文學館去看看,回滬后把見聞告訴他。那時是文學館的草創初期,暫時借住在萬壽寺。我設法借了一部車子去了一趟,見聞就寫在《東單日記續篇》里。設備簡陋,困難重重,那真是‘篳路藍縷,以啟山林’,工作之艱辛,看了使人感動。”[37]

四、“我想把贈款早日匯到北京”

有了文學館的設想后,巴金打算捐款、捐資料,日本作家是這么做的,他相信中國作家也可以辦到。當文學館的籌建啟動后,這位一輩子自食其力的作家迫不及待地要兌現承諾。

“文學館的籌建工作希望你抓一下,趁熱打鐵,能早些辦起來最好。我想把贈款早日匯到北京,請代問會計課(或財務組),如何匯法,是否寫明作協的銀行帳號。”[38]幾經周折,這個事情,1981年7月13日終于辦好了,在當日的日記中,巴金平靜地記道:“上午辛笛偕潘抒來。下午兩點國煣陪我去華東醫院和盧灣區人民銀行辦理劃款手續,將贈款十五萬元交上海文聯轉給中國作協。”[39]在1980年代初,“萬元戶”都能上新聞,巴金捐出的這十五萬元并非區區小錢,而老人不是富豪巨商,這都是他辛辛苦苦寫字所得,他毅然為文學館的建設捐出,堪當“無私”二字。

1981年7月,他進一步表示:“我還想把今后出書所有的稿費都送給資料館,還準備為它募款。總之,使這個事業早日辦起來,大發展。”[40]說到做到,立即行動,“最近給寧夏出版社編了一本《懷念集》,給四川人民出版社編了一套十卷本《選集》,大約都會在年底出版。我已對出版社講清楚稿費全部送給文學資料館。”[41]后來,他又鄭重地對羅蓀說:“以后我要辦到:所有稿酬都送給文學館。但這種辦法絕不能宣傳、推廣,講出去也沒有好處(我是個例外,是特殊的情況),請不要對外人講。錢匯來請籌委會作為捐款收下就是了。”[42]大約也正是在這個時候,他打印了那張致出版社的空白函,以通知各出版社把稿費直接支付給文學館。

巴金為中國現代文學館部分捐款清單

巴金曾叮囑主持四川人民出版社工作的侄子李致:“以后不要再給我寄稿費了。今后所有我的著譯的稿酬,新出的書如《回憶與探索》和十卷本《選集》的全部稿費一律贈現代文學館,已出各書如有再版的機會,稿費也送給文學館(蕭珊的譯著也包括在內)。以后請一定照辦。”[43]在1985年和1986年巴金給文學館楊犁館長的信中也多次談到捐贈稿費的事情,[44]巴金故居藏有一份“巴金同志捐款清單”,內容如下:

1982年

7月31日 為文學館捐款 150711.23元

7月31日 為文學館捐款利息 156.74元

7月31日 《探索與回憶》稿費1590.50元

12月4日 《讀賣新聞》稿費627.14元

12月25日《序跋集》稿費2164.80元

1983年

1月29日 《父與子》再版費155.52元

2月26日《高爾基文集》稿費11.66元

2月26日 《家》再版稿費183.46元

2月26日 《春》再版稿費147.42元

2月26日 《秋》再版稿費187.67元

2月23日 《懷念集》稿費1339.44元

2月22日 上海款轉北京利息款1308.00元

4月19日 《新文學史料》稿酬39.00元

10月29日 上海款轉北京利息3716.10元

11月15日 活期存款利息23.75元

11月15日 《屠格涅夫中篇小說》稿酬200.51元

12月1日 日本公論社匯《隨想錄》稿酬83.21元

1984年

3月21日 人民文學出版社《巴金選集》稿酬585.00元

1982年7月31日—1984年3月21日合計:163231.15元[45]

這里顯示的僅僅是不到兩年的捐款數額。這個細目上的數字,多則十幾萬,少到十幾塊,數額并不一定很重要,重要的是這種捐款是“涸澤而漁”式的,一個不留啊。巴金對文學館真是全心全意。

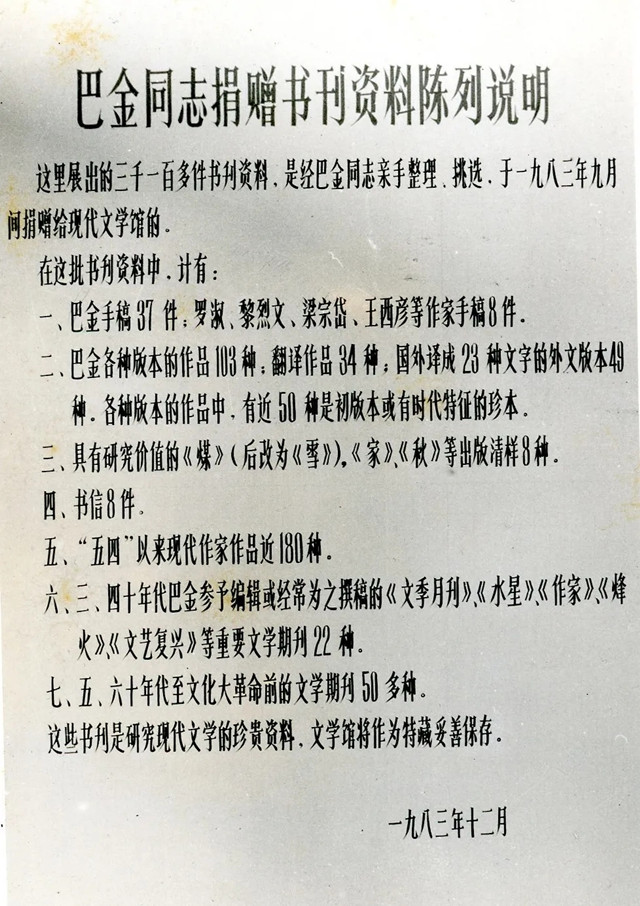

巴金捐贈書刊資料陳列說明

與此同時,巴金也開始源源不斷地捐贈珍貴的書刊、手稿、字畫。1981年他就表示:“關于文學館,以后我還可以:一,捐贈資料;二,繼續捐贈稿費;三,捐贈解放后出版的文學書刊,如《人民文學》、《詩刊》、《文藝報》、《戲劇報》等全份。”[46]后來他又說:“一有房子,我就準備把捐贈的書刊和資料送出去。……我要在去世前把這些事一一辦好。這的確是件好事,也值得花費您晚年的寶貴時間、精力和心血。”[47]這些書刊都是他親自挑選和整理的,這個工作占據了他不少時間:“從香港回來,還要清一點書和資料送給文學館。搖旗吶喊的事情我還可以做一點。總希望讓文學館早日建立起來。”[48]“我下次去京,還要帶幾本書給文學館。我的作品館內缺的,我可以陸續補齊。你們需要什么,請來信通知。”[49]——“你們需要什么,請來信通知。”這幾乎是有求必應啊。巴金給文學館捐資料不僅僅是那一段時間,而是一直持續到1990年代中期,直到老人身體衰弱無法再做這件事情為止。

巴金到底捐了多少東西?目前尚無精確和全面的統計。從可查的數字看,書刊,近九千冊。“出版時間最早者為1909年,至遲者為1993年。其中1949年12月以前出版者二千余冊,1950年1月至1966年5月出版者四千余冊,1966年6月至1976年12月出版者約三百冊,1977年至新世紀初出版者二千余冊。”[50]這些書分十多批陸續捐贈給文學館的,里面有大量的作家簽名本,也不乏現代文學的珍本書。《人民日報》在1983年11月19日曾發表一則題為《巴金捐獻珍貴資料》的簡訊(署名“文”),談到的應當是巴金第一批的捐贈,尚以書刊為主:

中國作家協會主席巴金最近將他多年所藏書刊,信件、手稿等珍貴資料3161件捐獻給中國現代文學館。

在這批資料中,有巴金手稿36件,巴金各種版本的作品112種……有譯成23種文字的巴金外文版著作49本;譯文34種;具有研究價值的《煤》(后改為《雪》)《家》《秋》等出版清樣8件。所捐書信中,有巴金大哥李堯枚(《家》中人物原型)自殺前寫給他的最后一封信,以及茅盾、繆崇群等作家信件8封。

此外,巴金還捐獻了珍藏多年的羅淑、王西彥、黎烈文、梁宗岱等人的手稿8件;巴金經常為之撰稿并參與編輯的《文季月刊》《水星》《烽火》《文藝復興》等重要文學期刊15種以及其它珍貴資料。目前,巴金所捐獻的資料,已全部送到中國現代文學館。

巴金后來捐獻了更多的作家書信、手稿和名家書畫……正如前所述,數量和價值也許不能說明什么,這位文壇巨匠對文學館的那顆心才是最寶貴的。巴金的晚年,隨著年歲的增長也進入多病期,尤其是帕金森氏癥嚴重影響他正常寫作和生活,可是,他仍然有大量寫作和翻譯的任務,雖然幾乎謝絕一切社會活動,然而家中訪客還是不斷,各種各樣的“干擾”都在影響著他的寫作。在這樣的情況下,他把晚年的寶貴時間和有限的精力義無反顧地投入到文學館的建設事業中,這的的確確是把文學館的事情當作他自己的事情。他不僅是文學館創建的倡議者,而且一直是身體力行的重要支持者。

中國新聞社記者谷葦1983年9月23日發自上海題為《巴金在工作》的電訊中說,巴金大病后出院,一邊鍛煉一邊工作,其中談到給現代文學館捐贈書刊,他為我們留下了一幅巴金當年工作的場景:

為了支持文學館的工作,巴金正在讓他的家屬幫助整理他收藏的現代文學書刊,還有一些極為珍貴的書簡、手稿等等。記者在巴金家小坐的片刻,他的侄女李國煣正和一位青年朋友幫他整理準備捐獻的藏書,她拿了一本巴金創作的《春》來問:這本書是不是翻版書?巴金仔細過目以后作了回答,她才拿起歸類去了。

“這次總共捐獻多少書?”

“正在整理,確切的數字還不曉得。反正這是第一批,今后還要不斷整理。不斷捐獻給文學館的。”巴金說。他驀然想起一件事告訴記者:“最近找到曹葆華早年寫的一本詩集《無題草》手稿,那是幾十年以前他給我準備在上海出版的,后來不知什么緣故沒有出成。現在把它捐給文學館,也算找到一個最合適的保存的地方。”[51]

巴金的舉動和奉獻,打動和感染了一大批老作家,特別是像冰心、李健吾、蕭乾、汝龍等他的摯友,都迅速響應他的號召,把自己家里的“寶貝”捐獻出來。冰心說:“我一生沒有財產,最寶貴的就是前輩先生和中外朋友們贈我的他們的字畫和著作。”冰心決定把它們全都捐給文學館,“這館是在我的好友巴金倡議下成立的……”[52]哪怕后來,他的朋友辛笛去世了,巴金也不在了,辛笛的家人還是把大量重要資料捐贈給文學館。記得我曾問過辛笛的女兒王圣思,王老師回答:這是我爸爸生前答應過巴金伯伯的……

1985年3月26日巴金在中國現代文學館開館儀式上講話

五、“只要我一息尚存,我愿意為文學館的發展出力”

1985年3月26日,沉寂已久的北京西郊萬壽寺熱鬧了起來,這一天,中國現代文學館要在這里舉行開館典禮。各個臨時館舍已修繕完畢,全部面積約一萬平方米。館內設有書庫、報刊庫、檔案庫、手稿照片庫、攝影室、復印室等,藏書刊近六萬冊(本)、照片一千多張、原稿手跡二百余件,并保存了一批作家的錄音錄像,可謂初具規模。[53]文學界人士夏衍、沙汀、胡風、盛成、周而復、唐弢、林默涵、駱賓基、徐遲、林林、王蒙等和各方面領導二百多人出席了儀式。巴金專程從上海趕到北京,有人說這是“一次盛會”,并以“令人難忘”來描述那個場面。其中談到巴金:“夏衍同志來了。我跟著他擁進了接待室。接待室里燈光閃爍,巴金被攝像師們緊緊地圍住,不僅不能同他打招呼,簡直擠不進去。我很快地退了出來。”[54]

中央書記處書記胡喬木出席開館典禮,并代表黨中央向文學館表示熱烈祝賀,向文學館的倡議者、支持者、領導者巴金同志表示敬意和感謝。他說,中國現代文學館的建立,對其它姐妹藝術建立同樣機構起到了積極的促進作用。他希望文學館能夠越辦越好,越辦越充實,在中國文學史上留下不可磨滅的地位。[55]作為文學館的倡議者和名譽館長,巴金在會上做了簡短又樸實的講話:

今天我能來我心里很高興,因為今天是中國現代文學館正式開館的日子,這的確是一件大好事。我們這樣一個十億人口的大國,應當有一個這樣的文學館,至少應當有一個。現在成立了,這是很好的事情,雖然規模很小,但是從今以后就會從小到大。

我相信中國現代文學是一股強大的力量,文學館的存在和發展就將證明這個事實。我又病又老,可以工作的日子也不多了,但是只要我一息尚存,我愿意為文學館的發展出力。我想,這個文學館是整個集體的事業,所以是人人都有份的,也希望大家出力,把這個文學館辦得更好。將來不但辦一個,而且還辦兩個、三個,各地大的省市都有分館,這樣發展,我相信這個前景是會實現的。[56]

“只要我一息尚存,我愿意為文學館的發展出力”,巴金說的不是一句空話。就在文學館開館典禮那一天,工作人員還記下巴金這樣一個深情的舉動:

那天還有一件事也給我留下了深刻的印象。巴老被扶進會議室,剛一坐下,他就迫不及待地立刻把右手伸進大衣左側內壁的口袋里,躊躇了一下,終于掏出一疊錢,向著在身旁落坐的楊犁館長說:“我最近得到一筆稿費,把它捐給文學館。”

他的聲音是柔和的,動作是遲疑的,仿佛擔心對方會拒絕他的好意似的。當他的錢被接受的時候,他顯得輕快起來,好像他應邀來文學館的一個主要任務就是捐錢。這件大事一辦成,他就高興了。[57]

中國現代文學館新館館舍開館紀念首日封

“只要我一息尚存……”,他一刻也沒有停止為文學館呼吁和努力。在他人生的最后二十年,他又在為文學館現代化的、永久性的館舍而呼吁,他的一生絕少為自己個人的事情向領導人提出什么要求,但是,那些年,見到相關領導,他都會為文學館呼吁。1993年1月3日,他盡管寫字吃力還是提筆給當時的最高國家領導人寫信,反映文學館遇到的困難,最迫切的是館舍的問題,他說:

建立中國現代文學館是我一生最后一個工作,我愿意把我最后的精力貢獻給中國現代文學館,我相信它的前途非常廣闊。這是表現中國人民美好心靈的豐富礦藏,它可以增強我們的民族自豪感提高對我們民族精神的認識。我不愿意看見它夭折。它眼前有不少困難,需要大家的支持;也盼望能得到您的幫助,請您過問一下,在新館址未落實之前,希望仍一如既往讓中國現代文學館在萬壽寺西院安身,不實行有償借用。

中國現代文學館新館c座

中國現代文學館新館東門

中國現代文學館新館南門

在他和他的朋友的呼吁下,在中國作協的積極努力中,中國現代文學館永久性館址的建設終于從立項到建成,并于2000年5月23日舉行新館開館典禮。巴金這一次不能親臨北京出席典禮,但是在病床上觀看了電視新聞,聽人朗讀了報紙的報道,后來還觀看了錄像,他“一生最后一個工作”總算有了一個欣慰的結果。

中國現代文學館新館壁畫之一(內容取自巴金《寒夜》)

中國現代文學館大門上的巴金手印門推

如今,每當我面對門前刻有巴金的話的那塊巨石時,我常常想到巴金故居所藏的給出版社的通用信箋,巴金要用自己的稿費來實現一個夢想,從那張薄薄的信箋,到這塊巨石,到這么宏大的一座文學館,看似不可能的事情,在追求理想者的信念和實踐中實現了。每逢與巴老的手相“握”,推門走進文學的時候,我又想到他對文學館第一任館長楊犁說的話:“讓我們大家為文學館多多出力吧。文學館會發展下去。中國作家的美好心靈會通過文學館的發展而開花結果,我堅決地相信事業一定會大發展。”[58]薪盡火傳,一種責任之外,還讓人感到任重道遠。

2021年2月3日凌晨兩點寫完;5月18日夜修訂

(本文原刊《河北經貿大學學報》綜合版2021年第2期,本次重刊時作者做了文字上的修改)

注釋:

[1] 巴金故居藏件,未刊稿。

[2] 姜德明:《與巴金閑談》第7—8頁,四川文藝出版社2019年1月版。

[3] 姜德明:《與巴金閑談》第16頁。

[4] 巴金:《關于〈寒夜〉》,《巴金全集》第20卷第701—702頁,人民文學出版社1993年4月版。

[5] 巴金:《后記》,《巴金全集》第20卷第703頁。

[6] 巴金:《現代文學資料館》,《巴金全集》第16卷第292頁,人民文學出版社1991年3月版。

[7] 巴金:《現代文學資料館》,《巴金全集》第16卷第295頁。

[8] 巴金:《再說現代文學館》,《巴金全集》第16卷第439頁。

[9] 巴金:《現代文學資料館》,《巴金全集》第16卷第295頁。

[10] 巴金1980年11月15日致姜德明信,《與巴金閑談》第175頁。

[11] 巴金1980年11月25日致姜德明信,《與巴金閑談》第177頁。

[12] 巴金1981年1月9日致姜德明信,《與巴金閑談》第180頁。

[13] 巴金1981年1月25日致姜德明信,《與巴金閑談》第181頁。

[14] 臧克家:《建個文學館,好!》,《人民日報》1981年3月26日第8版。

[15] 羅蓀:《一項重要的文學建設》,《人民日報》1981年3月26日第8版。

[16] 曹禺:《致巴金——響應建立“中國現代文學館”》,《人民日報》1981年4月2日第8版。

[17] 唐弢:《回憶是為了前瞻》,《人民日報》1981年4月10日第8版。

[18] 巴金1981年1月21日致羅蓀信,《巴金全集》第24卷第124頁,人民文學出版社1994年2月版。

[19] 羅蓀1981年1月29日致巴金信,孔瑞、邊震遐編:《羅蓀,播種的人》第264—265頁,社會科學文獻出版社2005年5月版。

[20] 羅蓀1981年2月12日致巴金信,孔瑞、邊震遐編:《羅蓀,播種的人》第265—266頁。

[21] 巴金1981年2月15日致羅蓀信,《巴金全集》第24卷第125頁。

[22] 新華社北京電訊:《中國作家協會召開主席團會議,決定恢復胡風的中國作家協會會籍》,《人民日報》1981年10月14日第4版。

[23] 鄭榮來:《中國現代文學館籌建處正式成立,胡喬木前往祝賀,巴金贈巨款和大量藏書》,《人民日報》1982年10月17日第1版。

[24] 羅蓀1981年6月28日致巴金信,孔瑞、邊震遐編:《羅蓀,播種的人》第267頁。

[25] 羅蓀1981年7月14日致巴金信,孔瑞、邊震遐編:《羅蓀,播種的人》第267頁。

[26] 羅蓀1982年1月1日致巴金信,孔瑞、邊震遐編:《羅蓀,播種的人》第271頁。

[27] 羅蓀1982年1月13日致巴金信,孔瑞、邊震遐編:《羅蓀,播種的人》第271—272頁。

[28] 巴金1982年5月13日致羅蓀信,《巴金全集》第24卷第135頁。

[29] 鄭榮來:《中國現代文學館籌建處正式成立,胡喬木前往祝賀,巴金贈巨款和大量藏書》,《人民日報》1982年10月17日 第1版。

[30] 劉麟:《巴金的最后一件工作》,《文學的懷舊》第134頁,北京時代華文書局2013年9月版。

[31] 羅蓀1983年2月27日致巴金信,孔瑞、邊震遐編:《羅蓀,播種的人》第276頁。

[32] 羅蓀1983年4月22日致巴金信,孔瑞、邊震遐編:《羅蓀,播種的人》第277—278頁。

[33] 羅蓀1983年4月22日致巴金信,孔瑞、邊震遐編:《羅蓀,播種的人》第277頁。

[34] 羅蓀1982年1月13日致巴金信,孔瑞、邊震遐編:《羅蓀,播種的人》第272頁。

[35] 小葉:《大量開放文學礦藏的時代已經到來——訪中國現代文學館館長楊犁》,《文藝報》1985年9月26日。

[36] 黃裳:《東單日記續篇》,《珠還記幸》第507-508頁,生活·讀書·新知三聯書店1985年5月版。

[37] 黃裳:《二十年后再說“珠還”——寫在新版《珠還記幸》重印之前》,《珠還記幸》修訂本第8頁,生活·讀書·新知三聯書店2006年4月版。

[38] 巴金1981年4月24日致羅蓀信,《巴金全集》第24卷第126頁。

[39] 巴金1981年7月13日日記,《巴金全集》第26卷第460頁,人民文學出版社1994年2月版。

[40] 巴金1981年7月7日致羅蓀信,《巴金全集》第24卷第128頁。

[41] 巴金1982年2月19日致羅蓀信,《巴金全集》第24卷第133頁。

[42] 巴金1982年3月16日致羅蓀信,《巴金全集》第24卷第134頁。

[43] 巴金1982年3月15日致李致信,《巴金全集》第23卷第99頁,人民文學出版社1993年12月版。

[44] 見巴金1985年12月24日致楊犁信,《巴金全集》第22卷第481頁,人民文學出版社1993年8月版;巴金1986年2月1日致楊犁信,同前,第478頁。

[45] 劉麟:《巴金的最后一件工作》,《文學的懷舊》第138頁。

[46] 巴金1981年7月27日致羅蓀信,《巴金全集》第24卷第129頁。

[47] 巴金1982年1月6日致羅蓀信,《巴金全集》第24卷第131 頁。

[48] 巴金1984年10月9日致楊犁信,《巴金全集》第22卷第478頁,人民文學出版社1993年8月版。

[49] 巴金1985年3月2日致楊犁信,《巴金全集》第22卷第479頁。

[50] 許建輝:《〈巴金文庫目錄〉后記》,《巴金文庫目錄》第328頁,文化藝術出版社2008年12月版。

[51] 谷葦1983年9月23日發自上海題為《巴金在工作》的電訊,《中國新聞》1983年9月26日。

[52] 冰心:《我向文學館捐贈字畫的經過》,《冰心全集》第6冊第511頁,海峽文藝出版社2012年5月第3版。

[53] 見畢勝:《巴金倡議成立的中國現代文學館開館》,《人民日報》1985年3月27日 第3版。

[54] 姜德明:《與巴金閑談》第30頁。

[55] 張新亭:《中國現代文學館昨日開館》,《北京日報》1985年3月27日。

[56] 巴金:《在中國現代文學館開館典禮上的講話》,《巴金全集》第19卷第386—387頁,人民文學出版社1993年版。

[57] 劉麟:《愚公“填海”——巴金與中國現代文學館之二》,《文學的懷舊》第141頁。

[58] 巴金1990年3月31日致楊犁信,《巴金全集》第22卷第484頁。

(圖文轉載自“巴金故居”微信公眾號,原推文分上下兩部分,轉載時合并發布。)

- 周立民:巴金與傅雷的“君子之交”[2022-01-27]

- 從巴金到馮雪峰,“魯迅和他的朋友們”新年續講[2022-01-05]

- 熱愛綠色與生命的茅盾[2022-01-04]

- 中國現代文學館舉辦“紀念茅盾先生誕辰125周年手跡展”[2021-12-23]

- 巴金小說《家》的日譯本[2021-12-07]

- 巴金發繡像[2021-11-25]

- 巴金與俄羅斯文學[2021-11-18]

- 一部未完成之書,見證魯迅與巴金的友情[2021-11-12]