“祖國之愛”·時間·空間:東北作家群再考察

對東北作家群這個文學史概念的闡釋,無法繞開“民族”這個關鍵詞。魯迅和胡風二人的權威評論奠定了用民族意識去解釋東北作家作品的基調,促成了東北作家在上海文壇的成名,但也使得他們被動地成為左翼文學轉向反帝抗日文學的例證,乃至其后“國防文學”和“民族革命戰爭的大眾文學”論爭雙方爭奪的戰場,不過這種看法卻忽視了東北作家創作中主動建構民族意識的一面。質言之,筆者相信不是魯迅、胡風以先驗的民族觀念來發現東北作家的創作特質,而是東北作家通過流亡作品所營筑的特異的時空感,使廣大讀者共情于“祖國之愛”,并使得事關存亡的危機感升騰為民族共識,由此,文學抗戰敘事正式拉開大幕。

1936年《光明》第1卷第7號附錄《東北作家近作集》,封面圖標由東北地圖和918數字組成

一

流動的概念與現代性密切相關,齊格蒙特·鮑曼在《流動的現代性》中對此有深入討論。他根據流體不固定、輕靈、非結構化等特性,在時間意義上將“流動”視作現代性的標志[1]。流動性也是文學研究的新方向,流動性與文學相互作用:一方面,流動性技術變革及其引生的空間感受影響了敘事結構和文學類型的衍變;另一方面,文學作為流動性的表征見證了流動性變遷,揭露流動性政治,參與流動性實踐[2]。因此,通過對流動性的思考,能打開重新理解抗戰時期的中國和中國文學的路徑。從“九一八”事變起,大批軍政部門、行政機關、教育和文化界人士,以及普通民眾紛紛逃離東北淪陷區,持續地、有規律地越過山海關奔赴內地。由此出現了跨域流動的新形式,即因部分領土被殖民侵略而引發的境內流亡。對因生存和創作空間被侵占而被迫去往關內的東北作家來說,流動開啟了他們跨越邊界、建立關系性的探索;同時關聯著偽滿統治下的生活記憶,遷徙中的旅行體驗,以及在祖國獲得的“新生”之感,為新的思想意識和文學表現的發生提供了契機。

當東北作家流徙關內,在平津、青島、上海等地被問到是誰、從哪里來的時候,祖國意識和民族意識開始在東北流亡者身上萌生。蕭軍在記錄與蕭紅從哈爾濱流亡青島旅途經歷的散文《大連丸上》中,再現了祖國觀念的生成時刻:在大連登船時,面對警察的質詢,“二蕭”給予“我是‘滿洲’人”的回復,而等到離開東北抵達青島下船時,他們夢幻般地獲得了祖國意識及心靈的救贖和復活。“第二天當我們第一眼看到青島青青的山角時,我們的心才又從凍結里蠕活過來。‘啊!祖國!’我們夢一般的這樣叫了!”[3]除了紀實性文字,相似的表述也出現在小說《櫻花》中。在偽滿被捕的父親回到祖國與女兒團聚,對他們而言,祖國具有神奇的魅力:“就是太陽在祖國里也是新鮮的!在新鮮的太陽下面隨處可以看到祖國的旗……祖國的同胞……”[4]東北流亡者將去往祖國想象為“歸來”的航程,從未抵達的陌生空間具有了情感性的歸屬意義。因此,從東北到關內的跨域行為,對東北作家來說是作為創造特殊意義的任務而存在的,他們向內發現了“故鄉”,向外召喚了“祖國”和“民族”。

“祖國”所指涉的含義、實體和情感有著很長的歷史譜系,同是具有跨域流動經歷的魯迅、郁達夫等新文學作家,他們在現代異國獲得了反觀性視野,希望通過啟蒙民眾來改造自己的民族。譬如小說《沉淪》的結尾,在“我”與祖國的對話中祖國只是假托,因個人訴求無法實現,進而轉嫁為對國家落后的怨恨。與之不同的是,東北作家筆下的祖國形象從被改造的對象轉變為具有凝聚力的政治主體,并由此激發起民眾的熱愛和犧牲精神。1935年東北流亡學生的詩作《祖國》直白地表現了這一點:“祖國呀!!/我愿為你:——/流盡了我那一腔熱血,/染紅了遼沙!/淹沒了倭家!!”[5]無論是蕭軍、蕭紅書寫抗日主題的《生死場》《八月的鄉村》,還是舒群《沒有祖國的孩子》、羅烽《祖國的海岸》、孫陵《祖國》、白朗《祖國正期待著你》,此類直接以“祖國”為題的作品,都能從中概括出“祖國之愛”的情感模式。

值得注意的是“祖國之愛”的產生和接受過程。蕭紅的《生死場》是典型的流動性文本,小說的前兩章曾以《麥場》為名發表在偽滿洲國刊物《國際協報》上,剩下的部分在青島寫完,全書在上海出版。文本創作和接受語境的變化使得《生死場》前后兩部分存在意義滑動,在偽滿洲國的文化環境中,缺少抗日文學產生的土壤,《麥場》表現了東北鄉村的日常生活。有研究者指出《生死場》后半部分的調整適應了上海文壇的具體需求,“這是一種‘危機時刻’的閱讀方式,現實語境對創作與閱讀兩端都發揮著至關重要的影響”[6]。還需要強調的是,正因為離開東北來到青島和上海,東北作家才更有可能在文本中建構起民族意識的發生場景。小說前半部分《麥場》蕪雜地呈現了階級、性別、城鄉等多重話語,但《生死場》后半部分則集中地成為民族“覺醒底最初的階段” [7]的真實記錄。文本通過村民的“宣誓”場景,重現了民族精神覺醒和國族身份確認的現場,村民們開始意識到,“我是中國人!……我要中國旗子,我不當亡國奴”,“今天……我們去敢死……決定了……就是把我們的腦袋掛滿了整個村子所有的樹梢也情愿”[8]。由此,《生死場》前半部分所述民眾在長期生生死死中積壓的仇恨和力量,匯聚成本能的反抗,蕭紅將這股模糊的、屈辱的、被損害的力量引向具體可感的民族認同。在東北作家看來,“那些原始的野生的力,表現在這個當兒,反而更能看出我們這個民族所蘊蓄的力”[9]。這些原始力的積淀,成為民族反抗力量的最初來源。同為流動文本,蕭軍的《八月的鄉村》在“為死者祭”的儀式性情景中也描繪了愛國意識和革命思想的源起過程,并通過義勇軍鐵柱的演說動員民眾反帝抗日。東北作家的戰時流動,使他們產生了“祖國之愛”的新情感,并通過書寫實踐將其以高度鮮明和凝聚的方式帶入關內文壇。

1935年奴隸社出版的蕭紅《生死場》和蕭軍《八月的鄉村》

《生死場》《八月的鄉村》等作品以東北淪陷的切身之痛呼喚全民族的反抗,在此雙向互動中,既確認了東北自身的祖國歸屬,也在讀者意識中創造出共鳴的情感結構。《生死場》中的誓言,《八月的鄉村》中的演講,除文本內的聽眾之外,還擬想了更大的聽者群,即上海以至全國的讀者。演講者通過敘述語氣和聲音質量的調節,“聲音不響亮”——“聲音又放低了”——“聲音斷下來”——“最后他擴大了喉嚨,近乎嘶鳴”[10],來保證和擴大演說的效果。“聲音震蕩著氣流,震蕩著圍墻外面的樹林,深深地,深深地向四圍山谷里去消沒……”[11]演說者的聲音如水波一樣向外傳遞的過程也是情緒擴散的具體象征。由此,每一位讀者都能強烈地感知到小說中人物所傳達的情緒和抗爭精神,他們開始切實地意識到東北的淪陷是我族我土被侵害。在此意義上,閱讀的過程也成為民族情感習得的過程,《生死場》被當時評論者看作“全體中國人所當必讀的教科書”[12],從側面證實了這一點。

通過下面這段文字,可以進一步探究關內讀者如何經由對東北作家作品的接受激發起共同感的:

(《東北作家近作集》)雖然只小小的一冊,只收了八個作家的作品,但是我們已經夠受了,我們的熱血給沸騰起了,我們的怒火給燃燒起了。……我們也不必辨明白那是否是由于那種的事態使然;或是由于作者的表現的力量……總之,我們是渴望著這種民族的糧食,我們需要著這種精神上情緒上的刺戰的國難的歌聲,它把我們從沉寂的灰暗的角落里拉出……我們是仿佛和前線的戰士們一同在歌唱,一同在抗戰。[13]

讀者經由閱讀《東北作家近作集》,攪動起了他們憤怒、仇恨的情緒,激蕩起反抗的熱血,借助仿佛與前線戰士一同歌唱、一同抗戰的想象,自覺地加入其中。對他們來說,最具吸引力的是在強烈的共情狀態中,喚醒自身的抵抗意志,因此這本作品集被看作“民族的糧食”,讀者們愿意與作品中的人物一起為中華民族奮斗。在很大程度上,《東北作家近作集》的意義在于文本所具有的沖擊性和感染力,能夠調動起讀者的代入感。東北作家們被上海文壇接納,并迅速成為抗戰文學的先聲和旗幟,一方面,正如當時文學界所指認的那樣,他們帶來了真實的淪陷區的東北之聲[14];更深層的意義是,東北作家作品催生了因抵抗侵略而從中國大地上生長出來的聚焦為反帝抗日的愛國熱情。

東北作家群蜚聲文壇后,在上海出現了一陣“祖國熱”。1936年《光明》雜志刊登了何家槐翻譯的托爾斯泰的《我的祖國》,向讀者推介蘇聯文學家對祖國的認識。1936年9月,中國旅行劇團編排了法國劇作家薩都的歷史劇《祖國》,在上海卡爾登劇院上演,轟動一時[15]。“據陳綿博士說。在他翻譯《祖國》這個劇本的時候。他心里想著的卻是一己的祖國。”[16]看戲的觀眾很容易聯想到淪陷的東北,“我們只準為佛拉芒喊祖國萬歲,卻不能為我們自己的國家說一句——‘××是我們的領土’”[17]。1937年,馮友蘭的演講《教青年認識祖國》[18]引發廣泛關注,他強調當下愛國教育的重要性并提出使青年了解祖國的具體方法。此股熱潮,在塑造新的表現對象和情感形式的同時,也使得愛國主義廣泛傳播。在東北與祖國的鏈接中,除了以情感直接表達的方式記錄國家民族意識的發生之外,東北作家還創造了民族情感得以產生的時間感和空間感。

1936年《中華》雜志第46期刊登的《祖國》劇照

二

“九一八”事變爆發、東北淪陷的影響不只是地理意義上的領土危機,中國人理解自身和世界的方式也隨之發生了變化,“民族”“國家”成為與每一位國人休戚相關的詞匯[19]。1931年9月26日《大公報》上發表的《“國家”的認識》,在“九一八”事變后迅疾地向讀者介紹國家的性質、定義、構成要素,并表示“那是無可諱言的,從來國人對于國家的觀念之模糊,亦是造成此刻惡果的遠因。故此我們目下應該有一個明晰而深刻的國家概念在腦筋中,這是我們在這次‘大教訓’里,用莫大的代價換來的收獲”[20]。《“九一八”與中華民族復興運動》一文中稱中華民族的復興運動應在日本侵略最險惡的時候向前邁進,民族復興在“九一八以后,為完成時期”[21]。從“九一八”事變始,“中華民族”成為最能團結國人的時代詞匯,以“中華民族復興”理念和話語為代表的整體觀得到了加強和深化[22]。

“九一八”作為重要的時間節點,改變了此前無差別的時間認知。具體的表現形式是在通行的民國紀年的基礎上,疊加了一種意義深遠的計時方式,即圍繞著“九一八”周年紀念出現的“九一八紀年”。如關心東北問題的傅斯年在1932年發表的《“九一八”一年了!》,茅盾的《九一八周年》,胡適《九一八的第三周年紀念告全國的青年》等。以“九一八”爆發為原點時間的計時方式在東北作家群出場后,得到更廣泛的運用和發揚,成為“勿忘東北”“抗戰到底”的標志。羅烽的《五年了!!!——紀念我們慘痛的九月,并致故鄉的善忍的朋友們》、舒群《在夜深——紀念“九一八”五周年》、羅蓀《寫紀念文章——九一八的七周年》,都反映了東北作家此種新的時間處理形式。當時各報刊紛紛出版“九一八”特輯,如1938年9月18日《大公報》的“九一八”七周年紀念刊就以東北作家為中心展開,其中《東北人的聲音》是該報記者在“九一八”七周年之際對于毅夫、關夢覺、閻寶航等流亡關內的東北文化界人士的訪談記錄,《東北作家近影》報告了“二蕭”、孟十還、高蘭等東北作家的行跡,同期還刊載了舒群《七年祭》、黑丁《遙遠的大地》等東北作家為“九一八”撰寫的紀念文章。“九一八”計時法顯影了中國人的時間感受和時代共識的根本轉變,同時,經過社會各界開展的“九一八”紀念活動的宣傳作用,加之東北作家作品的強化和散布,逐漸內化為全民族的心理事件和情感機制。

1938年9月18日《大公報》(漢口)第五版

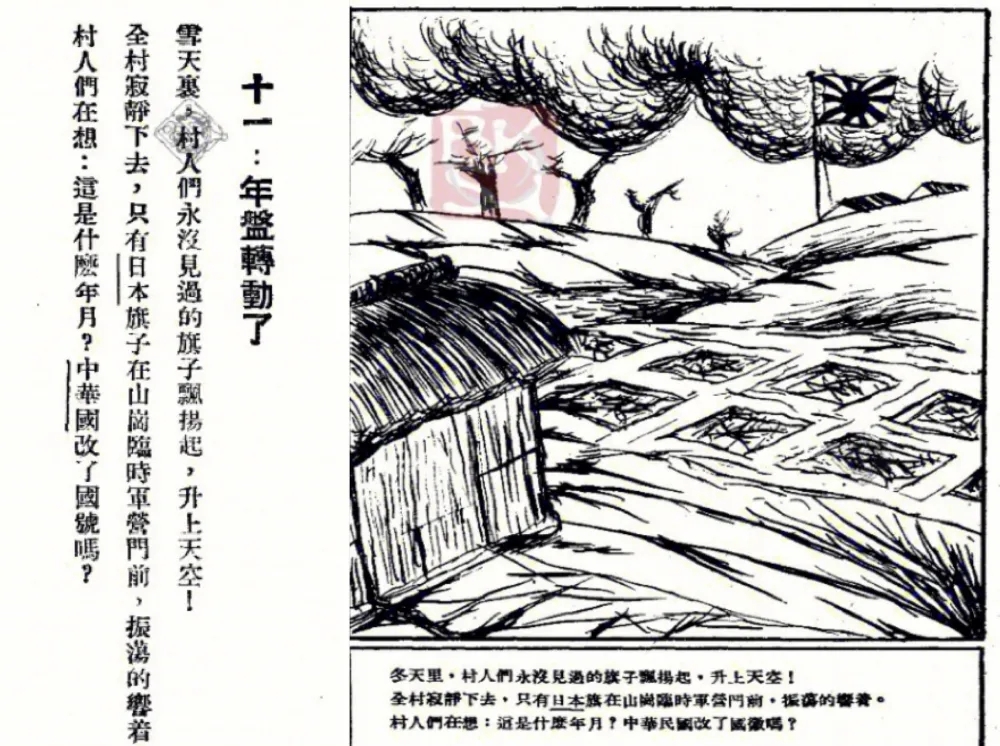

《生死場》作為表現民族情感發生時刻的標志性文本,“時間”是理解它的鑰匙。小說前九章描寫四季循環的鄉村生活片段,后六章講述村民的反抗故事,將在內容和寫法上存在差異的前后兩部分連接起來的是文本中的時間設置。從《麥場》到《生死場》,作者增加了“十年”這一時間維度,將小說的兩個部分分屬于偽滿洲國建立前后,并以“年盤轉動”表征“新時間”的開始。“年盤轉動”之前,是以麥田、菜地的生長、收割為中心的自然循環時間。文本以夏天割麥季開篇,“黃色的,近黃色的,麥地只留下短短的根苗”;小說的前半部分結束在夏季把麥子送上麥場,“這相同平常的六月,這又是去年割麥的時節”[23]。小說后半部分中靜止的時間被打破了:“今日的日子還不如昨日。洼地沒人種,上崗那些往日的麥田荒亂在那里”;“亡國了!麥地也不能種了,雞犬也要死凈”;“往日自己的麥田而今喪盡在炮火下,在日本兵的足下必定不能夠再長起來”[24]。麥地不再枯榮,四季輪轉停滯,舊時間走向終結,新時間開始了。在過渡性章節《年盤轉動了》中,作者寫道:“村人們在想:這是什么年月?中華國改了國號嗎?”[25]在此可以明晰民眾思想的轉變軌跡,首先是感知到時間的變化,隨之產生了對于“中華國”的身份確認,民族危機就與時間感受的變動聯系了起來,也開啟了文本后半部分義勇軍抗日與民族精神覺醒的敘事。《生死場》以“年盤轉動”召喚出的“新時間”,是以“九一八”事變爆發為起始,以未來某一天抗戰勝利、趕走日本侵略者為終點,重新組織和計算的時間。此前《麥場》的空間故事獲得了時間意義,十年乃至更久以前村莊的生死輪回成為“新時間”之前積蓄反抗力量的過去,愚夫愚婦們的苦難作為一種原始力量,因其為了民族國家爆發而重獲價值。在嶄新的時間中,鄉間與侵略者“正相反的勢力也增長著”,“救國的日子就要來到”,村人開始“知道自己是中國人”[26]。小說后半部分圍繞著村民們參加抗日斗爭、經歷失敗,再重建起反抗的力量展開。整部小說以村民不再過夏天的五月節,而是去城里參加隊伍收結:

五月節,晴明的青空。老趙三看這不像個五月節樣:麥子沒長起來,嗅不到麥香,家家門前沒掛紙葫蘆,他想這一切是變了!變得這樣速!(中略)

李青山的身子經過他,他扮成“小工”模樣,赤足卷起褲口,他說給趙三:

“我走了!城里有人候著,我就要去……”

青山沒提到五月節。[27]

在此意義上,“麥場”真正地成為了“生死場”。東北作家對“新時間”的感知和表現,喚起了祖國讀者的時空感和民族感,“哈爾濱的村莊,對于我們南方人是生疏的,但也是最被我們所關心的。因為,那里的村莊,本來也是我國的領土,其中的人民,也可算是我們的‘同胞’”[28]。國人開始意識到東北是我們的一部分,東北的疼痛是整體民族中每個人都能體察到的疼痛。

左側為《生死場》第十一章《年盤轉動了》;右側為1939年上海華盛頓出版公司出版的由張鴻飛繪制的圖畫版《生死場》的相關內容,圖中近景為荒蕪的麥田,遠景為侵略者的旗子

鑲嵌在線性時間中的這樣一段有起點有終點的“新時間”,或稱之為“九一八時間”,并非單純的物理時間,而是融合了對東北淪陷的震驚和痛心、民族的榮辱與未來等復雜語義,成為反復喚醒民眾共同記憶、感受和情緒的聚合性力量。另一方面,時間劃分的變化,實際上是如何敘述歷史和認識現實方式的變革。“九一八”作為國難的發生時間,也成為民族意識重新確立的起點,中華民族被敘述成從沉睡中醒來,并將過去所有事件重新置入與排序,宣告進入民族復興崛起的新階段。

新的計時方式和時間感知的背后是民族話語占有時間的過程,“新時間”如何具體地表現出來?又在其中產生出了怎樣的民族意識?東北作家是“新時間”的見證者和記錄者。羅烽將“九一八時間”看作民族“偉大的紀念碑”豎立的時間,“記住:/這偉大的紀念碑,/記住:/是九月十八日建立起來”[29]。“新時間”成為白朗個人思想的轉捩點:“我感謝這次事變,是它從昏憒中把我拔救出來!”[30]此外,“從東北來”也為“九一八時間”增加了多重相互關聯的意涵。“九一八時間”是故鄉失落、流亡祖國的時間,穆木天稱自己像吉卜賽人一樣,“七年的流亡/使我走遍了/祖國的海岸線!”[31]白黑作詩《十年的日子》:“十年的日子真長,/它使孩子變大。/大人變老,/老人變的不能活了。/流浪人,/測量過沒有,/它有多深多長。”[32]對于以抗戰勝利、“打回老家去”為終點的東北流亡者來說,更重要的是由“九一八”所開啟的抗戰時間。流浪、思鄉成為東北作家的創作底色,在“新時間”中進一步轉化為抵抗的徽章和堅決抗戰到底的決心。石光慨嘆:“我們在艱苦奮斗中,已經九年了。”[33]蕭紅在《寄東北流亡者》中呼吁淪落異地的東北同胞為失去的土地而努力。“等待了七年的同胞們,單純的心急是沒用的,感情的焦燥不但無價值,而常常是理智的降低。要把急切的心情放在工作的表現上才對。我們的位置就是永遠站在別人的前邊的那個位置。我們是應該第一個打開了門而是最末走進去的人。” [34]

三

從“九一八時間”所蘊含的新時間感出發,可以更好地理解東北作家的空間表現。現有研究中對于東北作家群地方性書寫的論述,或從抗日文學的角度贊揚東北作家的先鋒作用,或在鄉土文學的脈絡中將其歸入描寫東北農村題材的“懷鄉文學”。以上分類確實構成了對東北作家群創作樣態的基本認識,但是也將其割裂成抗戰和鄉土兩個面向,無法描述東北敘事的總體性。實際上,在東北作家的創作中,即便是不直接與抗戰、民族革命相關的故鄉回憶文本中,也搭建起故鄉與祖國的情感連帶。此外,有研究者指出,20世紀40年代老舍、沙汀等國統區作家在小說創作中普遍地增強了地域色彩,以地方性的風俗、文化積淀來塑造、表征民族形象和民族精神[35]。與之不同的是,東北作家所開創的新空間既不是在豐富地域文學多樣性的意義上增加了一個地理空間,也不是將地方性特征當作實現文藝大眾化、民族化的材料和手段,而是在故鄉敘事中,營造出了一種民族共同體意識得以產生的空間關系與空間感知方式。

薩義德認為反帝抵抗運動文學的突出特質在于地理因素的首要性。“在反帝者看來,外在邊緣地帶的我們家園的空間被外來人為了他們自己的目的而占用了,因此必須找出、劃出、創造或者發現第三個自然,不是遠古的、史前的,而是產生于當前被剝奪的一切之中。因此就產生了一些關于地理的作品。”[36]面對東北土地的淪陷,中國知識分子首先表現出對失去土地的想象性恢復和爭奪。如果關注到20世紀30年代學術界興起的邊疆研究思潮,或許更能深入地理解這種恢復與東北地方敘事之間的關聯。“九一八”事變后,邊疆問題備受關注。1931年傅斯年等人撰寫《東北史綱》,從史地角度肯定東北有史以來就是中國的一部分,稱“東北之為中國,在一切法律的意義及事實上,與河北或廣東之為中國領土無殊也”[37]。1933年新亞細亞學會出版《中國邊疆》一書,詳記中國邊疆的東北、外蒙、西江、西藏、云南及其接連諸國的地理,希望通過“研究邊疆今昔之實在狀況而謀補苴罅漏之策”,“興國防民族安危之思”[38]。邊疆研究的興起并不是孤立的現象,正如顧頡剛所言,“民族與地理是不可分割的兩件事”[39]。1939年“中華民族是一個”的討論也在此脈絡之中。在民族危機的語境下,邊疆與民族問題共同界定了國家的地理邊界和民族譜系。

東北文學同樣應該放在地理和民族關系的視域中考察。東北流亡作家幾乎都是以“關于地理的作品”登上關內文壇。端木蕻良的小說《柳條邊外》頗具癥候性,他通過對故鄉風景的“言語繪畫”[40],將東北帶入祖國讀者的認知之中:

但是僅僅是白漂水和蘑菇圈還形容不盡這本地風光。看呵!那沿這山麓盤虬而下的黃花松、火松、油松、赤白松……那渺遠的“窩集”!不知是那一朝代,山上卷來一陣狂風,或是什么過往神靈,路經此地,為了好玩,在袖里灑出一捧雪松子來,到第二天這漫山漫谷穿起了巍巍的甲胄,發出虎的嘯聲,雕的飛鳴……人們只管對著這窩藏不盡的神秘,毫無辦法地喝起彩來。[41]

作者在此以“看呵”邀請讀者進入觀看的場景,通過地方風物密集地審美化展現,將自然景物當作一幅色彩豐富的繪畫來描述。由此東北復數的樹木、果實、禽鳥的介紹、命名、分類的地方性知識轉變成觀看者的知識,曾被作為阻隔邊界的柳條邊以外的空間,成為可以認知、想象、到達的地方。端木蕻良不惜借助于“過往神靈”,提供“更具真實性”的英雄創造神話,以此明確地方的屬性,并重新擁有風景之地。孫陵曾在《邊聲》的“后記”中解釋過東北作家向讀者呈現東北風物的原因:“我知道關里人對于東北還感到相當的神秘,我想我應當有一個機會,來將滿洲的真實寫出來。” [42]對東北地方風景的“發現”及“賦意”,也是作家和讀者合力重新想象空間關系的過程。

同時,東北作家也以“故鄉之眼”來看徙居之地的風景。端木蕻良如此回憶歌曲《嘉陵江上》的創作過程:“在這個時候,不管一個流浪者,在江邊獨行也好,在水上弄船也好,他自會應景生情,自會惹起鄉思來。同時,對嘉陵江也必然傾注深情:多么好的月亮,多么美的江水,多么瑰麗的山河!祖國!多么雄偉的祖國!我的故鄉是不能失去的,我們嘉陵江也不許敵騎踏入的……”[43]流亡者對松花江的感情也傾注于嘉陵江,無論故鄉還是他鄉的風景都指向我們共同的山河和祖國。在此向度上,也可以重審東北作家群在全面抗戰爆發后不局限于東北題材的創作轉向及其意義,并不能用個性或群體性消失來簡單涵蓋。東北作家群呈現東北地方,一方面,在讀者心中將淪陷區納入祖國空間;另一方面,東北作為共同體的一部分所召喚出來的對于空間的感知,以及其所攜帶的抗戰意義,激活了作為整體的中國以及整體與各個地方之間的關聯。正如端木蕻良在山西民族革命大學演講中所言,“從平津,從南洋,從江浙,從武漢,從長沙,從綏遠,從黃河兩岸”的全國各地優秀的青年,從各角落一起,“走向了遙遠的風砂去”[44],新的空間感使得調動全國各地所有力量為抗戰服務成為可能。

蕭紅的《商市街》通常被識別為散文集,其實它也可以視作以悄吟/芹與郎華/蓓力為男女主人公的“一篇樣式獨特的小說來解讀”[45]。當時有一則關于考證《商市街》作者的文壇消息:

只要稍為注意文藝的人,悄吟這名字,大概并不陌生,他的散文寫得很精彩,以一種特殊的作風出現在文壇,當他的處女作《餓》在《文學》上發表的時候,引起了很多人的注意,原因那篇文章寫得非常生動,而作風似乎比歐陽山還要來得特別,有一種說不出來的力量奇妙地捉住了讀者。(中略)

悄吟是誰?有人說,她便是“生死場的作者,”田軍的太太,女作家蕭紅。[46]

此報道說明當時上海的讀者沒有離開蕭紅及其成名作《生死場》的既有印象,來獨立理解《商市街》。而正是此一似乎與殖民侵略、民族抗戰幾乎無關的文本,卻能在上海讀者心中喚起與東北同胞的同情共感。每個人都會經歷的職業和戀愛故事正發生在殖民都市哈爾濱,查封劇團、跟蹤青年的是日本憲兵,讀者自然會產生“無窮的遠方,無數的人們,都和我有關”[47]的情感認同。與《生死場》《八月的鄉村》的直接沖擊不同,《商市街》以潤物無聲的方式使得閱讀者不知不覺卷入其中,那種無法言說的捉住讀者的“奇妙力量”可能正在于此。

對于東北作家來說,“故鄉”固然承載著思鄉和憂郁的情緒,但是他們不是僅在這一層面上進行創作,故鄉與民族國家的情感連帶被放在首位。李輝英在《山河集》的“后記”中記述了東北作家寫東北的原因,既是因為題材熟悉,更重要的是源自對國家民族的熱愛,“我個人和其余‘東北作家’們,全不缺少愛民族愛國家的熱情,自不免在遭遇的‘九·一八’這個罕有的嚴重變故亡省失家之后,喜歡多寫些鐵蹄下故鄉水深火熱的狀況,向各處哀號求援了”[48]。蕭軍也談道:“‘東北’也并不是‘東北人’的‘東北’,而是整部中國人的‘東北’。”[49] 另一方面,對于祖國讀者來說,借由東北作家的地方空間再造,“東北”成為文化符碼內嵌到讀者的感覺結構之中,重塑了他們關于空間和共同體的想象。1936年6月21日,星期實驗小劇場在上海新光劇院公演夏衍的話劇《都會的一角》,因為臺詞中有一句“東北是中國的領土”[50]而被工部局在演出中途叫停。任鈞等關內詩人以《東北永遠是我們的》《東北是我們底》等為題創作了一系列詩歌作品,柯靈以此事件為原型創作了小說《未終場》,對禁演事件做出回應,同時也凸顯了“東北”及其所裹挾的獨特的空間意義。1936年張寒暉以東北流亡軍民的口吻創作的歌曲《松花江上》,成為抗戰時期全體中國人如何想象家園、人與人之間的關聯以及民族情感的共同象征。

結?論

東北作家在從故鄉到祖國的跨域流動中,將“中華民族”從抽象概念落實為具體的、真實的身份和情感認同,讀者借由東北作家作品獲得了關于東北的認知,并在此基礎上重構了時間、空間以及個體間關系的想象,使聚焦為反帝抗日的國族認同深入人心。但是,我們仍需辨析東北作家群的文學實踐所召喚出來的國族意涵,與20世紀30年代以“民族主義文學運動”為代表的“民族文藝”之間的區別。與“民族主義文學家”不同,東北作家在《夜哨》《國際協報》創作時期就形成了傾向于左翼的立場,流亡上海后他們又迅速與進步文壇結合,這都使得東北作家的寫作實踐呈現出兼具民族抗爭和階級斗爭的雙重性,魯迅認為《八月的鄉村》“這書當然不容于滿洲帝國,但我看也因此當然不容于中華民國”[51]也印證了這一點。

東北作家群與左翼文學的關系值得探究,有學者在“現代文學——三十年代左翼文學——東北作家群”的延長上討論東北作家群的文學史意義與位置[52],但同樣應該逆向思考,即東北作家群對左翼文學乃至現代文學的“加法”。東北流亡文學的創造性在于它為新文學帶來了更堅韌的民族內涵,同時也通過參與進“國防文學”“民族革命戰爭的大眾文學”的提出和論爭,將之復雜化和多元化,為左翼文學20世紀30年代中后期的轉型和發展提供了文學經驗和創作范式,進一步激活了全民族抗戰敘事的基因,推動現代文學迎來了全新的格局。

注釋:

[1]參見齊格蒙特·鮑曼《流動的現代性》,歐陽景根譯,中國人民大學出版社2018年版。

[2]參見劉英《流動性研究:文學空間研究的新方向》,《外國文學研究》2020年第2期。

[3]田軍:《大連丸上》,《海燕》第1期,1936年1月20日。蕭軍所描繪的祖國意識普遍地出現在東北流亡作家身上。如舒群表達過相似的心靈感受:“我忍受快有兩年的亡國的痛苦,當海輪駛進了祖國內海港,我踏上了祖國的土地的時候,我是該怎樣地歡快啊!我想抱住一枝街樹,一塊大石……甚至嬰兒,或是陌生的姑娘,我要傾吐一下我所有的記憶!”見舒群《記憶中“九一八”的周年日》,《東方文藝》第2卷第1期,1936年10月25日;孫陵也曾回憶:“我將身體投進煙臺海岸的第一步,我覺一種受盡了苦難的孩子投身到母親的懷抱中,安慰而且幸福,依戀而且感動了。”見孫陵《從東北來》,第128頁,前線出版社1940年版。

[4]三郎(蕭軍):《櫻花》,《文學》第4卷第5號,1935年5月1日。

[5]陳序宗:《祖國》,《東北大學校刊》(新年號)第6卷第11期,1935年1月1日。

[6]劉東:《跨域·“越軌”·詮釋——重讀〈生死場〉》,《文學評論》2020年第3期。

[7]胡風:《生死場讀后記》,《漫畫與生活》第1卷第2期,1935年12月20日。

[8][23][24][25][26][27]蕭紅:《生死場》,第164頁、第163頁,第8頁、第124頁,第140頁、第148頁、第150頁,第137頁,第155頁、第162頁,第208—209頁,上海容光書局1936年5月再版。

[9]端木蕻良:《大江·后記》,第363頁,良友復興圖書印刷公司1944年版。

[10][11]田軍:《八月的鄉村》,第191—196頁,第193頁,上海容光書局1936年3月第三版。

[12][28]力生:《介紹〈生死場〉》,《婦女生活》第2卷第1期,1936年1月16日。

[13]徐綠:《讀〈東北作家近作集〉》,《火炬》第1卷第2期,1936年10月1日。

[14]如胡風認為《生死場》寫出了“真實的受難的中國農民,是真實的野生的奮起”,見胡風《生死場讀后記》。承彥在《〈生死場〉讀后》中稱“這些問題都不是我們‘關內’人能想象得出的;然而我們對它都很關心,很希望得到具體的答復或事實的報告。”見承彥《〈生死場〉讀后記》,《中學生文藝季刊》第2卷第2期,1936年6月30日。胡喬木指出《八月的鄉村》“這本書使我們看到了在滿洲的革命戰爭的真實圖畫”,見喬木:《八月的鄉村》,轉引自《1931—1945東北抗日文學大系》第5卷·評論,本卷主編顏同林,第51頁,黑龍江大學出版社2017年版。原刊于《時事新報》副刊《每周文學》1936年2月25日,第4版。

[15]戲劇《祖國》1936年9月9日到9月12日在上海卡爾登劇院首演,引發觀影熱潮。據筆者不完全統計,《大公報》《電影·戲劇月刊》等十幾種刊物刊登了近百則廣告、劇照、影評,對《祖國》的上演、演員、觀影感受等進行報道和評論,成為繼《雷雨》后又一轟動性演劇。

[16]雪:《“中旅”及〈祖國〉》,《新聞報本埠附刊》1936年9月9日,第5版。

[17]爾音:《看〈祖國〉別記》,《民報》1936年9月16日,第9版。這里省略的星號筆者認為應是指東北。

[18]馮友蘭:《教青年認識祖國》,《申報》1937年5月3日,第7版。后重刊于《月報》《更生》《青年之友》《牢騷月刊》《學生生活》《公教周刊》等多個刊物,影響廣泛。

[19]黃道炫在《戰時中國民眾的民族意識》一文中考察了近代以來民族觀念的擴散趨勢,他以“民族”一詞為例,在當時最有影響力之一的報紙《申報》中全文檢索,1911年年底之前,可檢索出到的條目共243條,1925年“民族”一詞一年的使用頻率為502條,1936年這一數據增加到1507條。從此數據可知隨著民族危機的加深,“民族”的概念逐漸被廣泛地使用和接受。參見黃道炫《戰時中國民眾的民族意識》,《史學月刊》2018年第5期。

[20]秣陵生:《“國家”的認識》,《大公報》1931年9月26日,第9版。

[21]最前線旬刊社:《“九一八”與中華民族復興運動》,《“九一八”八周年紀念聯合特刊》1939年9月18日。

[22]參見黃興濤《重塑中華——近代中國“中華民族”觀念研究》,北京師范大學出版社2017年版。

[29]羅烽:《偉大的紀念碑》,《東方文藝》第2卷第1期,1936年10月25日。

[30]白朗:《淪陷前后》,《東北作家近作集》,《光明》第1卷第7號附錄,第97頁,上海生活書店1936年版。

[31]穆木天:《七年的流亡》,《戰歌》第1卷第2期,1938年9月20日。

[32]白黑:《十年的日子》,《詩三章》,《反攻》第10卷第3期,1941年9月。

[33]石光:《我們苦斗九年了》,《反攻》第9卷第2期,1940年9月16日。

[34]蕭紅:《寄東北流亡者》,《大公報》(漢口)1938年9月18日,第6版。

[35]參見李松睿《書寫“我鄉我土”——地方性與20世紀40年代中國小說》,上海人民出版社2016年版。

[36]愛德華·W. 薩義德:《文化與帝國主義》,李琨譯,第321頁,三聯書店2003年版。

[37]傅斯年:《東北史綱·卷首引語》第一卷,第1頁,國立中央研究院歷史語言研究所1932年版。

[38]華企云:《中國邊疆》,第6頁,新亞細亞學會出版科1933年版。

[39]《發刊詞》,《禹貢》第1卷第1期,1934年3月1日。

[40]瑪麗·路易斯·普拉特:《帝國之眼:旅行書寫與文化互化》,方杰、方宸譯,第262頁,譯林出版社2017年版。

[41]端木蕻良:《柳條邊外》,《江南風景》,第69頁,大時代書局1940年版。

[42]孫陵:《〈邊聲〉后記——為什么我要寫邊聲》,《光明》第3卷第4號,1937年7月25日。

[43]端木蕻良:《嘉陵江上》,《端木蕻良文集》第7卷,第116頁,北京出版社2009年版。

[44]端木蕻良:《寄民族革命大學同學》,《七月》(漢口)第3卷第3期,1938年6月1日。

[45]劉曉麗:《蕭紅作品與抗戰文學》,《重慶師范大學學報》(社會科學版)2019年第5期。

[46]《生死場的作者女作家蕭紅據說即是悄吟》,《鐵報》1936年5月3日,第2版。

[47]魯迅:《“這也是生活”……》,《魯迅全集》第6卷,第624頁,人民文學出版社2005年版。

[48]李輝英:《〈山河集〉后記》(下),《立報》1937年5月13日,第2版。

[49]蕭軍:《第幾個九一八了?》,《文藝后防》第7期,1938年9月10日。

[50]在夏衍《都會的一角》中的原句為“我國地大物博,土壤豐饒……”,“東北以東三省接俄國東海濱省,及日領朝鮮……”。參見徐佩韋(夏衍)《都會的一角》,《文學》第5卷第6號,1935年12月1日。根據當時報紙報導中對于演劇現場的回憶,演出時的臺詞或改成了“東北是中國的領土”。參見封禾子《一幕集團演出——因為東北是我們的領土話劇竟不能上演了》,《立報》1936年6月25日,第3版。

[51]魯迅:《八月的鄉村·序言》,第4頁,上海容光書局1936年3月第三版。

[52]王富仁:《三十年代左翼文學·東北作家群·端木蕻良》(之一)(之二),《文藝爭鳴》2003年第1—2期。

- 劉伯明:理解學衡派的另一線索[2022-01-26]

- 倔強的少數:學衡派在東南大學[2022-01-25]

- 吳曉東:“說不盡”或不可能說盡的廢名[2022-01-24]

- 張春田:現代文學文獻學的傳統[2022-01-20]

- 《新潮》同人的哲學關切與新文化運動的衍進[2022-01-19]

- 吳福輝:最是誠懇一書生[2022-01-17]

- 朱君允:穿越歷史塵埃的“燈光”[2021-12-29]

- 李浴洋:庾信文章老更成——商金林先生學術印象[2021-12-28]