錢鍾書第一次招研究生出了什么題?

錢鍾書先生

錢先生談藝衡文,活而不空,融而不玄,聽者常能得到一般課堂教學中所得不到的啟迪。他對文學作品的“鑒賞和評判”,著重于對藝術審美的真正把握。

20世紀60年代初,他第一次招收研究生,我的一位北大同學打算報考,托我問他應該閱讀哪些參考書。他回答說:“用不著什么準備,準備也沒有用。”

后來我們在幫他評卷時,才發現這樣一些試題:試卷上抄錄了若干首無主名的詩作,要求辨認出它們是學習唐宋哪些大家的風格;抄錄了白居易的一首代表作,要求指出其中有否敗筆,為什么是敗筆,等等。

這些題目的難度或許偏高,卻是對考生藝術分析能力的真正測驗。答卷中居然有人大談白居易那首詩的思想特點一二三、藝術成就甲乙丙的,很可能緊張之中沒有看清題目,就按流行的試題套式作答了。

錢鍾書先生致王水照信

錢先生的隨意閑聊更充滿這種耐人尋味揣摩的東西。比如我曾研究過韋莊《秦婦吟》,他就說:此詩長達1666字,為現存唐詩之最,結尾僅說“愿君舉棹東復東,詠此長歌獻相公”,是不是缺乏與全詩相稱的藝術力量?中國長篇敘事詩的結尾似乎好的不多。崔顥的名作《黃鶴樓》,既說“晴川歷歷”,又說“煙波江上”,如何理解?韓愈的《原道》與明清的八股文之間有否暗脈相通之處,又是為什么,等等。這些篇章,常習不察,突被點醒,夠我好好思索鉆研一番的了。

從錢鍾書先生的閑聊中,似乎可以捉摸出一些他的藝術思維的路數和特點,再來讀他的著作,對其中開啟心扉、點撥心靈之處有時會獲得冥契神會的樂趣。

《宋詩選注》與《管錐編》《談藝錄》等著作,雖有白話和文言之別,但都具有點到即止、高度濃縮、“蘊而不發、發而不盡”的特點,需要我們尋找多方面的參照系來加深領會和理解。錢先生的日常談話實在是不可多得的啟發比照資料。

我于1984年至1986年間在日本東京大學任教,有次應愛知大學之邀去作學術報告。替我翻譯的荒川清秀先生對我說:“1980年秋錢先生曾在我校作了一次即興式的講演,還留下手稿。”我知道錢先生訪美時,不喜作有事先準備的講演,而是用一口標準的“牛津英語”當場答難解疑,舉座驚服。他精通數國語言,唯獨不諳日語,這次只好寫稿供翻譯之用。我就請荒川先生復印一份給我,并說:“如果我早知道錢先生來演講過,我就不敢來獻丑了。”

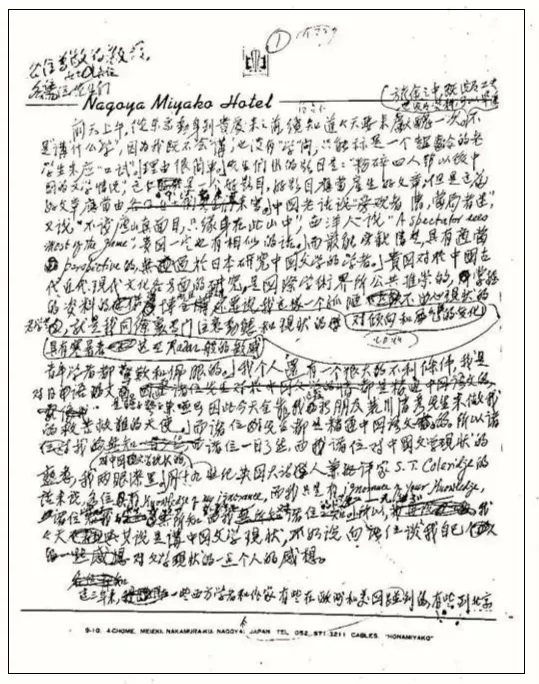

錢鍾書1980年在日本愛知大學所作學術報告手稿

手稿一共有五頁,三頁用的是東京新大谷飯店的箋紙,另兩頁則是名古屋飯店的。在異國他鄉,讀著熟悉的揮灑飛舞的手跡,如親謦欬,我不僅想象到他旅途倥傯、振筆直遂的情景,更感受到他日常談話時那種才情橫溢、妙語連珠的快意。就連禮節性的開場白也不同一般:

“……先生們出的題目是《粉碎“四人幫”以后中國的文學情況》,這是一個好題目,好題目應當產生好文章;但是這篇好文章應當由日本學者來寫。中國老話說‘旁觀者清,當局者迷’,又說‘不識廬山真面目,只緣身在此山中’,西洋人說‘A spectator sees most of the game’,貴國一定也有相似的話。…… 我個人還有一個很大的不利條件。我對日本語文是瞎子、聾子兼啞巴,因此今天全靠我這位新朋友荒川清秀先生來做我的救苦救難的天使,而諸位先生都是精通中國語文的。所以我對中國文學現狀的無知,諸位一目了然;而諸位對中國文學現狀的熟悉,我兩眼漆黑。用十九世紀英國大詩人兼批評家S.T.Coleridge(柯勒律治)的話來說,各位有knowledge of my ignorance,而我只是有ignorance of your knowledge,諸位對我的無所知有所知,而我對諸位的所知一無所知……”

亦莊亦諧,而又有一股英邁凌厲之勢。這篇《粉碎“四人幫”以后中國的文學情況》經我整理,已收入《錢鍾書集》之《人生邊上的邊上》,由生活·讀書·新知三聯書店于2007年出版。

在這之前不久,他曾在東京早稻田大學作過一次演講《詩可以怨》(已收入《七綴集》,生活· 讀書· 新知三聯書店,2007年),開頭也有一段“客套話”,講了不懂號碼鎖、又沒有開撬工具去發現知識寶庫的“窮光棍”,講了自稱發明了雨傘、孤陋寡聞的意大利“土包子”,妙趣橫生,新穎生動。

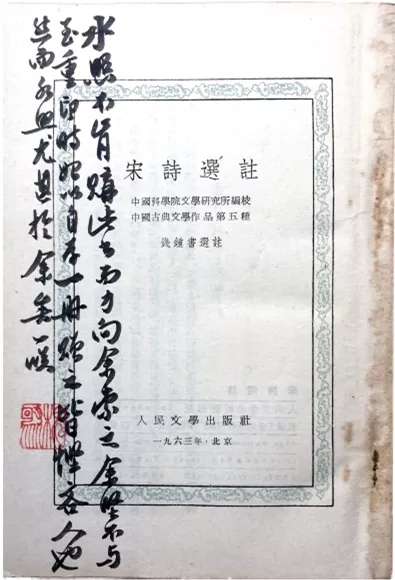

錢鍾書先生贈王水照先生之《宋詩選注》

兩次開場白皆表自謙之意,但用語和設譬竟毫不雷同。讀到這種地方,我往往想起他的著作。例如《宋詩選注》講蘇軾用“博喻”之妙:“一連串把五花八門的形象來表達一件事物的一個方面或一種狀態。這種描寫和襯托的方法仿佛是采用了舊小說里講的‘車輪戰法’,連一接二地搞得那件事物應接不暇,本相畢現,降伏在詩人的筆下……”(《宋詩選注》,人民文學出版社,1963年)

或許可以說,只有像錢先生這樣的才具,才能如此深刻地理解蘇軾的“博喻”,并用生花妙筆加以精辟的表述。他的客套的“普通話”實不“普通”。他的日常談吐實在也是一種藝術創造。我們在文學研究所時,平常如遇到可恨可惱或可喜可慰的事情,卻又苦于無法表達時,同事間總會說:“如果錢先生在,一定又會有幾句妙語來勾勒了!”

(本文摘自《錢鍾書的學術人生》,標題為編者所擬。)

- 胡曉明:錢鍾書說“邊”[2022-02-14]

- 魯迅與陶成章的友誼[2022-02-10]

- 王安憶談張潔:她是赤子[2022-02-09]

- 嚴家炎:文學史家的境界高格[2022-02-08]

- 周立民:巴金與傅雷的“君子之交”[2022-01-27]

- 張香還:回憶在同濟中文系讀書的時光[2022-01-26]

- 魯迅與蘇曼殊的交往[2022-01-24]

- 風義平生——程千帆的師友交誼與《全清詞》編纂[2022-01-24]