陳子善:范泉先生與《文藝春秋》

抗日戰爭勝利以后,百廢待興,本來就是中國新文學重鎮的上海文壇又很快呈現一派新氣象,重要的標志之一,就是新的文學雜志如雨后春筍般涌現,如《文藝復興》《文潮月刊》《清明》《大家》《茶話》《幸福》等不斷創刊;抗戰前就已存在的文學雜志,如《論語》《青年界》等也接連復刊。在這些大大小小、風格各異的文學雜志中,范泉先生主編的《文藝春秋》異軍突起,尤為燦爛奪目。

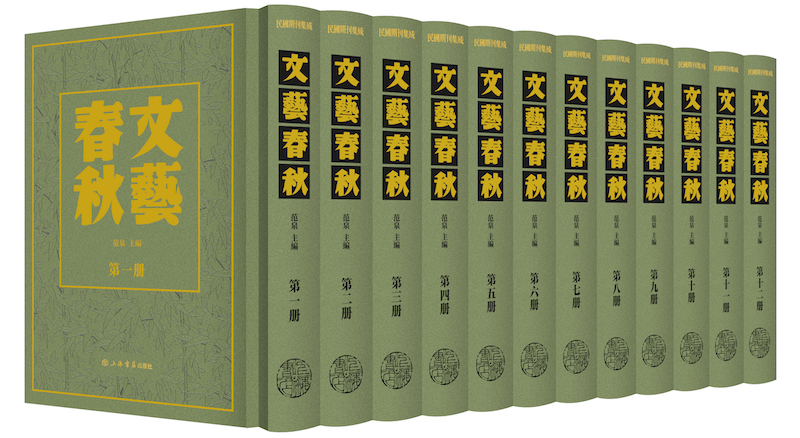

范泉主編的《文藝春秋》合訂本

嚴格地說來,《文藝春秋》并不是抗戰勝利以后才創刊的。《文藝春秋》1944年10月創刊于淪陷區上海,署“永祥印書館編輯部”編輯,實際主編是作家、評論家、翻譯家、編輯家范泉(1916-2000),而刊名是“文藝春秋叢刊”。與其他的文學雜志不同,《文藝春秋》最初是以“叢刊”的形式面世的。

“文藝春秋叢刊”一共出版了五輯,即1944年10月第一輯《兩年》、12月第二輯《星花》、1945年3月第三輯《春雷》、6月第四輯《朝霧》和9月第五輯《黎明》。《黎明》問世時,上海已經光復了。“叢刊”創刊號《兩年》有篇《編后》,應出自范泉之手,文中是這樣昭告“文藝春秋叢刊”辦刊宗旨的:

在培植中國文化的前提下,書館當局便決意在這艱難的物質環境中,絡繹出版期刊和書籍,以補救目前精神食糧的不足。這次“文藝春秋叢刊”之《兩年》的出版,便是發行期刊和書籍的第一步。

話說得比較隱晦,“培植中國文化”“補救目前精神食糧的不足”的弦外之音,明白的讀者還是能領會的吧?四十年后,《文藝春秋》主編范泉先生深情地回憶了當年創辦《文藝春秋》的情景,不妨摘錄如下:

一九四四年夏天的一個早晨,復旦大學教務長金通尹先生來看我,和我談起一家從事印刷業務的永祥印書館,準備出版書刊。他已介紹了邵力子先生的侄女邵德璜在那里工作。現在書店準備成立編輯部,先出版期刊,要求學校推薦編輯部的負責人。他希望我去。

金通尹先生是我的老師。……這次他來,和我細說了來意之后,用十分激動的口吻,最后對我說:“如果我們不去占領這個文化陣地,那末,汪偽的文化渣滓們就一定會去占領。”……

經過一個多星期的調查,弄清了從清朝末年開設到現在的這個資本家企業的基本情況,并和許廣平先生一起研究以后,我終于迎著敵人的刺刀,開始了我的書刊編輯工作。

在淪陷了的上海出版期刊,必須向敵偽登記。為了逃避登記,決定用叢刊的名稱分輯出版,每輯一個書名。

采用什么樣的叢刊名稱呢?這是一個關系到刊物能否在敵人的鼻子下生存下去的問題。我征詢了很多文藝界師友的意見……就定名為《文藝春秋》。這是因為這一名稱,是比較通俗、樸素、不帶任何感情色彩,引不起敵人注目的名稱;其次,是因為刊物的扉頁上每期編刊了一條條文藝界信息的報導,天南地北,前方后方,凡是顯示民族正氣的信息,無不廣采兼收,包羅萬象,總冠以“文藝春秋”的專欄名稱,使這個叢刊名實相符。(范泉:《我編〈文藝春秋叢刊〉的回憶》,《中國現代文藝資料叢刊》第八輯,上海文藝出版社1984年版,303-305頁)

之所以不厭其煩地引用范泉的這段回憶,是因為他把《文藝春秋》的籌備和誕生經過,從為何要采用“叢刊”的形式到刊名的最終確定,都交代得一清二楚。當年編者的良苦用心,至今仍不能不使我們感動。而“叢刊”時期,則可稱為《文藝春秋》的第一階段。

“文藝春秋叢刊”五輯出齊之后,到了1945年12月,《文藝春秋》第二卷第一期問世,從此開啟了《文藝春秋》的第二階段,即“月刊”時期。第二卷第一期上也有一則《編后》,也應出自范泉之手,在新的形勢下重申了《文藝春秋》的辦刊方針:

“文藝春秋叢刊”出版到現在,已經足足有了一個年頭。從這一期起,將叢刊改成月刊的形式出版……

本刊竭誠希望新進的作家能夠惠賜有力的作品。我們不分系別,園地絕對公開,只要作品本身有可取的價值,我們都是樂于采用,絕沒有絲毫的偏見。

既不高調,也不張揚,又有自己主張的辦刊原則,而且說到做到,這是《文藝春秋》的一個顯著特色。從第二卷第一期起,《文藝春秋》一卷共六期,到1949年4月第八卷第三期出版后停刊,總共出版了四十四期。本來第八卷第四期也即迎接上海解放專號已經編好,因故未能出刊,這當然是件很可惜的事。但這是《文藝春秋》的“月刊”時期,也是《文藝春秋》時間最長、最為輝煌的時期。

有意思的是,除了“文藝春秋叢刊”和《文藝春秋》月刊,《文藝春秋》系列還有兩種期刊。其一是1947年1月至3月出版的《文藝春秋副刊》第一至三期。正如刊名已經揭橥的,這三期刊物是《文藝春秋》的“副刊”,第一期上有《編者的話》,當然仍應出自范泉之手,是這樣宣示的:

這一本小雜志,雖然名曰《文藝春秋副刊》,其實并非是專載文藝作品的雜志。我們只是想在這里略談作家,談談作品,以及報導一點藝文方面的小消息給大家知道,如此而已。

由此可見,《文藝春秋副刊》以發表中外作家傳記、書評、書話和海內外文藝消息為主,提倡言之有物的短文,對《文藝春秋》月刊無疑是一個補充。雖然只出版了三期,影響卻不小。

其二是1947年10月創刊的《文藝叢刊》,仍為范泉主編。已知《文藝叢刊》共出版了六集,即第一集《腳印》(1947年10月)、第二集《呼喚》(1947年11月)、第三集《邊地》(1947年12月)、第四集《雪花》(1948年2月)、第五集《人間》(1948年6月)和第六集《殘夜》(1948年7月),均以每集中一篇作品的題目作為叢刊刊名。而之所以刊外有刊,是因為當時國民黨當局對進步文藝刊物的管制越來越嚴厲,而永祥印書館“顧問”陶廣川也不斷對《文藝春秋》月刊橫加干涉(欽鴻:《塵封已久的一顆明珠:記范泉主編的〈文藝春秋〉》,《范泉紀念集》,上海書店出版社2013年版,488頁)。范泉不得不采取新對策,與孔另境等另組文藝叢刊社,創辦了《文藝叢刊》。《文藝叢刊》回到了“文藝春秋叢刊”的形式,以避開當局的審查。以刊發評論、隨感和散文為主,論辯性和斗爭性更強,是《文藝叢刊》的顯著特色,與《文藝春秋》月刊正好形成互補。《文藝叢刊》仍屬于“文藝春秋”系列,或可稱《文藝春秋》的新的“叢刊”時期。像《文藝春秋》這樣,一個新文學雜志以不斷變換的多種形式而存在,在中國現代文學史上是很少見的。

判斷一個文學雜志的成功與否,擁有哪些作者,應是一個首要的標桿。《文藝春秋》的作者群是廣泛而又強大的,如五四時期的代表作家郭沫若、茅盾、聞一多、葉紹鈞、王統照、田漢、豐子愷、許杰、歐陽予倩、洪深、黎錦明、陳翔鶴、趙景深、鐘敬文等,如二十年代末到三十年代的文壇翹楚巴金、戴望舒、施蟄存、李健吾、靳以、顧仲彝、沉櫻、臧克家、艾青、艾蕪、師陀、端木蕻良、王西彥、唐弢、柯靈、李廣田、駱賓基、黎烈文、戈寶權等,四十年代崛起的劉北汜、杭約赫(曹辛之)、汪曾祺、黃裳、何為、谷斯范、阿湛、司徒宗、沈子復、歐陽翠等,還有范泉自己,都是《文藝春秋》的作者。這份閃亮的作者名單當然還可開列很長很長,據統計,《文藝春秋》的作者多達三百四十余人。但以上所述,已是名家云集,新秀更是輩出,也足以證明《文藝春秋》當時能吸引廣大讀者的原因之所在了。

作為一個綜合性的新文學雜志,《文藝春秋》的文學視野是很寬廣的,發表作品的體裁樣式也是多種多樣的,小說(含長、中、短篇)、詩歌、散文(含散文詩)、戲劇(含話劇和電影劇本)、評論、雜感、考證、回憶錄、筆談、翻譯等,應有盡有。不僅如此,“叢刊”時期,《文藝春秋》就設有數個專欄,《兩年》就有“林語堂的來去”和“魯迅藏書出售問題”兩個專輯,《星花》刊登了“紀念契訶夫逝世四十周年”小輯,《黎明》更及時推出“慶祝抗戰勝利輯”,歡呼戰勝日本侵略者。進入“月刊”時期,《文藝春秋》又不定期地設有“文藝時論”專欄,請作家就當時文藝界普遍關心的問題及時展開討論。還先后組織了“學習魯迅·研究魯迅”“關于莎士比亞”“中國文藝工作者十四家對日感想”“紀念魯迅逝世十周年特輯”“推薦新人問題座談會”“木刻藝術小輯”“獻給本月廿三日詩人節”“紀念普希金逝世一百十周年”“紀念高爾基逝世十一周年”等專輯和1947年的翻譯專號,真是豐富多彩,有聲有色。

歸根結底,衡量一個文學雜志的水平,該刊發表了哪些有代表性有影響力的作品,是必不可少的條件。差不多與《文藝春秋》同時期的《文藝復興》連載過巴金的《寒夜》、錢鍾書的《圍城》等佳作,在文學史上已有定評。《文藝春秋》以刊登中短篇小說、散文和詩歌見長,較少連載長篇,自然也有例外。熊佛西的長篇《鐵花》就在《文藝春秋》連載,這是一部至今仍被忽視的優秀長篇。王西彥的長篇《微賤的人》也在《文藝春秋》連載,同樣值得一提。在《文藝春秋》發表的中短篇小說中,艾蕪的《石青嫂子》、汪曾祺的《綠貓》和《雞鴨名家》早已是公認的名篇,魏金枝的《墳親》、碧野的《被損害的白鳳英》、李白鳳的《多倫格爾的黃昏》、臧克家的《牢騷客》、SY(劉盛亞)的《殘月天》、許杰的《餞行的席面上》、齊同的《銀沙汗》等,也都是他們的用心之作,而施蟄存的《在酒店里》《二俑》等則是他的收官短篇了。散文之中,王統照的《散文詩十章》、靳以的《人世百圖》系列、戴望舒的《記瑪德里的書市》、施蟄存的《柚子樹和雪》《栗和柿》等篇,均可置于他們各人的最佳散文之列。還不能不提的是,林抒(何為)發表在《文藝春秋副刊》上的《悲多芬:一個巨人》,不僅是他的散文代表作之一,后來還長期入選中學語文課本。至于詩歌,作品發表雖不很多,作者卻很有分量。首先當然要推重戴望舒,他后期的代表作《我用殘損的手掌》《蕭紅墓前口占》等都刊于《文藝春秋》,艾青的長詩《吳滿有》也是首次在國統區面世,而朱維基、杭約赫和史衛斯等的詩,也必須提到。劇本是《文藝春秋》的又一個強項,田漢改編的《琵琶行》當時就廣獲好評,顧仲彝有《漁歌》,端木蕻良的電影劇本《紫荊花開的時候》也給我們以新的驚喜。還有評論、文學研究和文學史料考證,聞一多遺作《什么是九歌》、郭沫若的《O.E.索隱》和林辰的《論〈紅星佚史〉非魯迅所譯》《魯迅與狂飆社》等,都引人注目。還應肯定《文藝春秋》對外國文學持續不斷的譯介,特別應該提到黎烈文對法國梅里美《伊爾的美神》等一系列作品的翻譯,堪稱名家名譯。

1984年,范泉(右)與艾蕪合影

總之,《文藝春秋》佳作紛呈,與當時上海的《文藝復興》和《文潮月刊》形成鼎足之勢,在全國的文學雜志中都屬佼佼者。這一切,當然與主編范泉的精心策劃、組稿、編刊和韌性堅持分不開。尤為難得的是,《文藝春秋》對當時的臺灣文學給予了必要的關注。“叢刊”時期,范泉自己翻譯了臺灣作家龍瑛宗的短篇《白色的山脈》,“月刊”時期他自己又寫了《臺灣高山族的傳統文學》《臺灣戲劇小記》,發表了臺灣詩人楊云萍的《楊云萍詩抄(二十首)》和林曙光的《臺灣的作家們》。還培養了臺灣青年作家歐坦生,接連發表其《泥坑》《訓導主任》《婚事》《沉醉》《十八響》《鵝仔》六篇小說,對后三篇小說還專門撰文《關于三篇邊疆小說》鄭重推薦。當魯迅好友許壽裳在臺北遇襲身亡,范泉又及時刊出洛雨的《記許壽裳先生》,并以文藝春秋社名義發表《悼念許壽裳先生》。在新的“叢刊”時期,范泉又親自寫了《記楊逵:一個臺灣作家的失蹤》,表達對楊逵生死的關切。凡此種種,都再清楚不過地顯示了《文藝春秋》是發表和研究臺灣文學的先行者,這在當時的新文學雜志中也很少見,范泉功不可沒。

《文藝春秋》取得了如此眾多、足以驕人的成就,但長期以來,一直少有研究者重視。據我有限的見聞,只有陳青生兄的《年輪:四十年代后半期的上海文學》第二章“紛繁駁雜的小說”中辟出一節論述《文藝春秋》(陳青生:《〈文藝春秋〉作家群及魏金枝、熊佛西、許杰、艾蕪等的作品》,《年輪:四十年代后半期的上海文學》,上海人民出版社2002年版,56-70頁)。此外,就是范泉先生自己的回憶和已故欽鴻兄的長文《塵封已久的一顆明珠:記范泉主編的〈文藝春秋〉》了,這是令人深以為憾的。這樣的現代文學史研究的嚴重缺失理應得到彌補,而影印出版全部《文藝春秋》,包括“文藝春秋叢刊”、《文藝春秋》月刊、《文藝春秋副刊》和《文藝叢刊》,就是題中應有之義了。需要指出的是,以前整理《文藝春秋》目錄,只收叢刊、月刊和副刊三種(中國社會科學院文學研究所總纂,唐沅、韓之友等所編纂的《中國現代文學期刊目錄匯編》第5卷[知識產權出版社2010年版]輯錄《文藝春秋》總目時,就遺漏了《文藝叢刊》目錄),而遺漏了《文藝叢刊》。這次上海書店出版社影印,終于補齊,合成全璧了。范泉先生如泉下有知,也當頷首稱善。

《文藝春秋》影印本,上海書店2022年9月即將出版

我之所以樂于為《文藝春秋》全套影印本作序,還有一個私人的原因。范泉先生是我尊敬的前輩、也是我的忘年交。我不會忘記,當年他在青海師范學院中文系任教時,帶領碩士研究生來上海,竟親自到寒舍找我,而我恰不在家,有失遠迎,是家父接待的。范泉先生像當年主編《文藝春秋》時關心青年作者一樣,仍在關愛年輕學人。后來,他調回上海,任上海書店編審,主持《中國近代文學大系》編纂工程,我常去上海書店,我們見面的機會才多起來。范泉先生還主編《〈中國近代文學大系〉編輯工作信息》,1989年9月該刊第四十四號刊出我的《周作人日記應該入選》,建議《大系》“日記卷”入選周作人日記,這是我與范先生文字之交的開始。再后來,他主編《中國現代文學社團流派辭典》,我又應邀加盟,在他指導下撰寫辭典條目。可以毫不夸張地說,在我研究中國現代文學的長途上,范泉先生是扶掖者、支持者和欣賞者之一。因此,這篇序于公于私,都是義不容辭的。

范泉主編的《中國近代文學大系》

上世紀八十年代的范泉

范泉先生創辦了《文藝春秋》,《文藝春秋》也成就了范泉這位獨樹一幟的新文學編輯家。《文藝春秋》影印本的問世,不僅是對范泉先生的緬懷,也一定能對中國現代文學史研究尤其是對二十世紀四十年代后期上海文學史的研究有所推進。

(本文將作為序言,收入《文藝春秋》影印本)

- 趙普光:不“冷”不“熱”的子善先生[2022-06-21]