重讀《八月的鄉村》:“抵抗寫作”及其隱暗面

原標題:“抵抗寫作”及其隱暗面:蕭軍《八月的鄉村》與偽滿洲國初期文壇

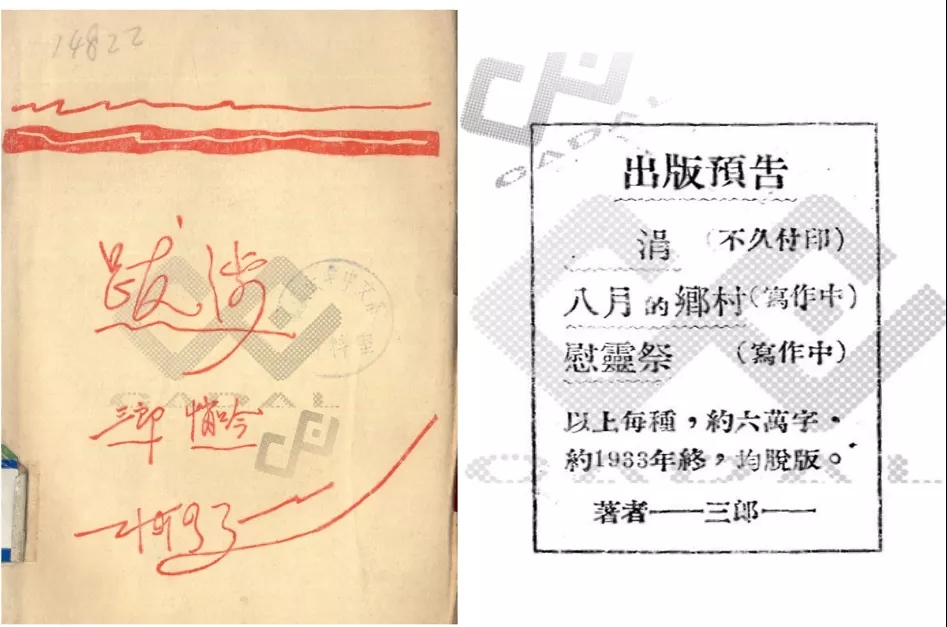

《八月的鄉村》初版本封面

內容提要:《八月的鄉村》在主旨上與中共滿洲省委和人民革命軍的政治綱領之間有著密切的聯系,又存在著不小的裂隙。作者詮釋一場“人民戰爭”的努力體現在小說的具體寫法中,其理解層次顯示著以蕭軍為代表的在偽滿洲國生活的一代東北左翼青年的共識。而小說以“體認”的方式理解關于革命的種種問題,以“自我克服”的方式塑造革命與紀律、革命與戀愛之間的矛盾,則癥候性地顯示出東北左翼青年的情感結構,是一種虛幻的自我克服。理解《八月的鄉村》作為“抵抗寫作”的多重指向,有助于我們更好地認識偽滿洲國初期文壇生態和青年作家們的寫作性質。

1933年10月《跋涉》初版本附錄了《八月的鄉村》正在寫作中、即將發表的廣告。[1]《跋涉》出版不久即遭禁,無疑也同時宣告了《八月的鄉村》出版計劃的破產。這一細節至少向我們傳遞了兩則歷史信息:一、雖然題材敏感,蕭軍在偽滿洲國初期文網尚疏的情況下,仍然抱持了公開出版此書的設想。二、在公開出版的可能性喪失后,蕭軍并沒有停止小說的創作。這意味著在1933年10月起直至1934年6月離開哈爾濱的這段時間里,《八月的鄉村》的寫作轉化成了某種“地下”行為,雖然小說的擬想讀者沒有發生變化。

《跋涉》封面及《出版預告》

而無論是公開出版,還是“地下”寫作,《八月的鄉村》無疑是偽滿洲國初期文壇的直接產物。在這個意義上,將《八月的鄉村》看成“國防文學”,或是“人民革命戰爭的大眾文學”,甚至是“民族文學”,都忽略了小說與偽滿洲國初期政治與文學生態之間的直接關聯。發掘這條相對獨立的線索,將偽滿洲國初期文壇“讀入”小說,便構成了本文重新理解此書的題旨。

本文試圖用“抵抗寫作”來定位這部誕生在偽滿洲國初期文壇的作品的性質。這大概指涉了兩個方面的意涵:從創作緣起來說,蕭軍直接繼承了傅天飛的“存史”設想,是希望將政治行動重述、提煉為文學表達,而在觀念上承襲中共滿洲省委的政治立場。[2]在這個意義上,“抵抗寫作”的含義接近于“異見寫作”。而另一方面,這部小說又并非中共滿洲省委直接介入和指導的文化行動,更多傳達的是蕭軍個人對人民革命軍立場、方向的理解,體現了作者對人民革命軍的追慕和自我克服。在這個意義上,“抵抗寫作”是更多作用于寫作者及其身邊小圈子的一種表達方式,對于偽滿洲國一代左翼青年而言,具有相當的代表意義。而個人情感面向,就可能同時構成了“抵抗寫作”的隱暗面[3],兩者都是具體形勢的合理產物。

之所以引入“抵抗寫作”及其隱暗面這一視角,是試圖對《八月的鄉村》研究史上的一則公案重新做出解釋。很多讀者和學者都意識到這部小說同他所意圖服膺的意識形態之間存在裂隙,小說中很多重要的情節“背離”了階級革命的主張,呈現出某種“人道主義”的內涵,讀者狄克當年便據此認為小說不足夠“真實”。德國學者瓦格納與日本學者下出鐵男的文章也試圖對此做出解釋,在他們看來,這是作者有意識地“保存問題性”而帶來的寫作效果。[4]

而如果把兩位學者所敏銳捕捉到的“裂隙”進行歷史化,便會意識到:兩種表面上彼此沖突的觀點其實都是偽滿洲國初期文壇的合理產物,二者剛好體現出“抵抗寫作”及其隱暗面的辯證關系。在這個意義上,與其看成是創作者的主動選擇,不如理解成小說以個人身份體認人民革命軍的政治方案時自我克服的努力以及暴露出的困惑,這恰好癥候性地顯示出以蕭軍為代表的在偽滿洲國生活的一代左翼青年的情感結構。而《八月的鄉村》作為完全無法發表的“抵抗寫作”,正是我們得以重新叩訪這種情感結構的中介。

一、詮釋一場“人民戰爭”

如果歸納《八月的鄉村》中最能體現“人道主義”意涵的段落,大概可以歸納為土地革命殺地主與蕭明戀愛問題兩項。有趣的是,在老年蕭軍自己關于這部小說的主旨概括中,上述“沖突性”內容都被安放在了統一的故事邏輯當中:

基本人物是工農,游擊隊一個領導者,隊長蕭明是知識分子,等到他因戀愛問題消沉、幻滅了,他領導的群眾也起來了。基本主題是這個。[5]

土地革命是工農覺醒的直接觸媒,戀愛問題是知識分子消沉、讓位給工農的情節轉換點,如此,兩個被我們視為具有“悖謬性”的橋段,在作者看來,卻邏輯地包容在一個群眾覺醒的大框架里。這意味著我們不能孤立地闡釋這些片斷的“人道主義”特征,而更應該放到整個小說的結構里,探討其具體成因及效果。

那么,群眾覺醒是否是小說的框架呢?回到小說我們可以發現:小說開篇第一個貼合的人物視角便是小紅臉,他當時一心想的是戰爭什么時候結束和舊日的安逸生活。而到了小說結尾,小紅臉已經不再單純盼望太平日子的到來。小紅臉開頭提出的難題在結尾由自己做出了解答,這是一則再恰切不過的“成長故事”。小紅臉更在這個過程中產生了斗爭意識——“只要有錢,就是不種煙,也可以吃到這樣好的煙葉!不種什么,不作什么,要什么也全有,并且全是好的!——這怕就是司令和安娜同志們所說的‘不平’吧?不是么,蕭同志?”[6]這種對客觀環境的分析意味著小紅臉的成長,而這種成長代表了紀律的內在化,小紅臉、李三弟也就具備了長成陳柱的潛能,整個革命軍的斗爭史,也便帶有了“人民戰爭”的意味。從結構上看,蕭軍的寫作完全符合人民革命軍的政治立場。

小說政治立場與政黨政策保持了相當的一致性,這是自1930年代開始就被讀者和研究者接受了的意見。1930年代的讀者因為蕭軍流亡東北人的身份和從軍的經歷而信服他的講述,1980年代以來的研究者則因舒群、蕭軍在回憶中披露的中共滿洲省委重要干部傅天飛提供了故事素材而想當然地認為小說理應與共產黨保持一致的立場。在一些研究者看來,這部小說是典型的單義的政策小說和男權文本。[7]對于小說所持立場到底是誰的立場這一有趣話題我們暫且持而不論,但這種幾十年來被視為當然的“單義性”卻值得重視,小說文本性質上的“單純”,并非自然而然,正是努力建構的結果。作為一位沒有實際參與人民革命軍經驗的左翼青年,蕭軍緣何能建立并保持這種一致性?傅天飛的功能很可能是被夸大了。傅天飛在磐石所見證的游擊隊由小壯大的故事誠然是影響蕭軍創作的重要原因,但《八月的鄉村》所顯示出的與政策的一致性,更應該看成淪陷初期哈爾濱左翼青年圈子的共識性成果。

1933年冬東北作家在哈爾濱,右起:蕭紅、蕭軍、羅烽、梁山丁。《蕭紅全集》(2011年黑龍江大學版)將之系年為1934年。

蕭紅《商市街》《歐羅巴旅館》中記錄了這樣一個細節,在蕭軍的佩劍被沒收后,好心的軍警對他們說:“日本憲兵若是發見你有劍,那你非吃虧不可,了不得的,說你是大刀會。”[8]大刀會等民間會黨是當時東北義勇軍的重要構成。偽滿洲國對義勇軍的嚴格排查,其實將義勇軍的相關信息楔入了青年們的日常生活。蕭軍等東北青年作家對人民革命軍的了解很可能超出今人的想象,畢竟對他們來說,相關信息在淪陷后的哈爾濱是一種氛圍性的存在。靳以曾在淪陷初期短暫居留哈爾濱,在他的回憶中,義勇軍的消息瘋傳于青年群體中,“把門窗關得極嚴緊,十多個人輪流地諦聽一座無線電收音機”[9]成為靳以回憶中最為難忘的景象。義勇軍的消息在青年之間廣泛傳播,構成了哈爾濱左翼青年生活及信息網絡的一部分。蕭紅《商市街》《生人》一章就寫過朋友拜訪蕭軍。“這全是些很沉痛的談話!有時也夾著笑聲,那個人是從磐石人民革命軍里來的……”[10]舒群回憶曾將傅天飛介紹給二蕭認識,在二蕭居住地商市街二十五號變成舒群第三國際中國情報站的聯絡點之一后,這樣的談話想必會更加頻繁。[11]

重要的是,義勇軍的消息對這群人而言不只是新聞,在哈爾濱形勢緊張后,青年作家們除了選擇流亡,一條現實的可能便是加入義勇軍。蕭軍在“九一八”事變之初就有與友人成立抗日團體的計劃,只不過因消息泄露,只得敗走哈城。[12]參軍對于當時的哈爾濱左翼青年來說是一個相當普遍的選擇,蕭軍好友方未艾、舒群都曾有參軍的經歷,二蕭的朋友北楊[13]便走了這條路,這也是蕭軍始終未能放下的一種可能。而如果從軍,磐石革命軍往往是他們的首選。在1936年蕭軍的回憶文章《為了愛底緣故》中,身邊人A和B相繼投軍的消息讓他不時汗顏自己放不下私情,投身大義。而A要去的地方,便是“先到磐石——”[14]所以,《八月的鄉村》中流露出的對磐石革命軍的美好想象,更應該看作在中共滿洲省委直接影響下的一代東北左翼青年的自覺選擇。在這個意義上,即使沒有傅天飛的影響,蕭軍從人民革命軍的政治立場出發來寫作小說也是相當合理的。而這并非全靠蕭軍個人的政治覺悟,對讀1930年代舒群、羅烽的一些作品會發現,在“人民戰爭”的意義上理解東北人民革命軍,強調發動群眾,看重土地革命,因而始終對革命軍保持希望,是集體共識。這讓他們在進入關內以后,仍然保持著對東北抗日軍隊的樂觀:

從九一八以后一直和日本帝國主義者和滿洲國軍隊血斗的義軍,是日來日精銳,日來日擴大,日來日了解民族和階級底意義了,信仰也日趨清明而堅定了,抗日的戰爭日于鞏固和統一。[15]

1936年是義勇軍被圍剿得相當厲害的一年,蕭軍能夠保持如此的樂觀并不容易。而在同年《滿洲義勇軍》(Manchurian Volunteers)中,他如是向國外讀者介紹義勇軍的戰斗方略:

雖然面對著不斷增大的來自日軍的壓力和他們的現代武器、新式戰術與戰略,東北義勇軍不但繼續了他們的活動,還擴大了同民眾的接觸;……因為他們已經如此深切地同東北大地上的人們凝聚在一起,他們已經調整了戰略……[16]

這意味著蕭軍對義勇軍的認同,決不只是認可“愚夫愚婦的反抗”的意義,更是對一種組織方式的認同。某種程度上,“讓農民了解革命”背后的“人民戰爭”觀念,是蕭軍理解人民革命軍的獨特性進而理解革命的出發點。正是這種認同讓蕭軍在后來革命陷入低潮時,仍能認同革命的價值。

二、青年“體認”革命軍

但我們也同時能夠看到,小說中也保留了很多不理解或未能完全理解革命軍政治方略的部分。這在小說后半部分寫土地革命的部分體現得最明顯。事實上,當年狄克質疑小說不夠真實的恰恰是這一部分[17],魯迅、蕭軍的文章其實都未正面回應這個質疑。但根據蕭軍的自述,攻打“大家”、殺地主王三恰恰是歷史上發生的真實情況:

對于其中那個地主王三,因為實在不能聯合,他勾結日本人,和革命軍是生死對頭,而且殺了我們的人,那只好把他處死。這個,也不是犯了右傾錯誤,這是如實的描寫。那是一九三二年、一九三三年,今天回顧一下,創作的基本方向大致沒有錯。[18]

這意味著蕭軍恰恰是把真事寫得不“真實”了。布爾迪厄在分析《情感教育》時曾認為:所謂小說的“真實”(Reality)其實是借助形式,產生了一種使人信服的效果(belief effect)[19],如果借用這一說法,蕭軍的小說就沒有產生讓張春橋信服的“效果”。這并非因為蕭軍寫的事不“實”,而是因為事背后的理不“深”。換言之,蕭軍在書寫土地革命段落的時候,并沒有理解人民革命軍打擊地主的用意,沒能有效傳達出相應的理念,因而只能暴露出幾種觀點之間的矛盾,因而戳破了小說真實的“效果”。

對于攻打“大家”事件,蕭軍的回憶仍然把重點放在了該不該殺死地主這一點上,這其實與小說的重心相當一致。這段文字里人道主義立場同敵我邏輯彼此糾纏,“實在”和“只好”等副詞的使用傳達出一種辯護式的情感色彩,體現出對兩個立場的同時捍衛——即如果地主不是極端作惡,是不會被殺的。地主成為敵人,因而不得不殺。這表面是出于敵我邏輯,然而背后糾纏著的是一種人道主義立場。我們可以設想,能夠回應蕭明“斃了他們必要嗎?”的質疑的,應該就是老年蕭軍的這種解答。

革命自然內含著暴力性因素,這并不是否定晚年蕭軍的辯護邏輯與小說中蕭明的質疑,而是我們恰恰能在這種邏輯的延續性上看到蕭軍在敘述攻打“大家”事件時的興趣點,在作者所選擇的敘事重心上看到其情感偏向。蕭軍在書寫土地革命時,顯然脫離了革命軍的政治立場,沒有理解革命軍打擊地主、開展土地革命的政治邏輯,所以會更多關注如何理解和接受革命中的暴力等更接近于知識分子蕭明立場的問題。

事實上,土地革命與反日斗爭的關系問題是人民革命軍的綱領性問題。土地革命是中國共產黨的一項長期探索,在不同歷史時期與具體形勢結合,成為發動群眾的基本手段。老孫興在謾罵革命軍時說:“反了天。什么救國啦!打跑日本兵啦!土地收歸種地的人種啦!……那些‘二扯子’們,每天回家里講——這不是簡直要造反嗎?”[20]孫興并不滿意革命軍對青年們的宣傳,救國與抗日是所有義勇軍的訴求,而“土地收歸種地的人種”恰恰是革命軍的獨特手段。小說沒有正面處理革命軍如何協助農民發動土地革命,而將之泛化為借助唱歌、演講對農民的教育與動員。但事實上,東北抗日根據地最早面臨著土地革命與抗日戰爭的辯證關聯:

反日的斗爭日日發動了極廣大的群眾,尤其是工農群眾,農民反日的斗爭一天天的與反對地主高利貸的土地革命斗爭配合起來,群眾斗爭的爆發點常常是迫于今天這個或那個的迫切要求,我們必須抓住春荒、秋收、冬荒、年關、難民的斗爭,為“二八分糧”,為抗租、稅、債,為反日本及賣國賊財產分給農民災民難民而斗爭,在滿洲國前日本帝國主義這樣空前民族壓迫情形之下,一個小的斗爭,常常會變為反日的罷工,武裝沖突,騷動及暴動,人民革命軍應該是群眾斗爭的發動者和領導者,這樣才能擴大游擊戰爭,人民革命軍才能得到廣大群眾的擁護。[21]

侵略所造成的種種社會變化都會最終具體呈現在同土地有關的事件上。這里的理論構想是,必須抓住“春荒、秋收、冬荒、年關、難民”等機遇,將自發性質的群眾斗爭引導成為反日革命的力量。攻打王三,誠然是因為“他勾結日本人,和革命軍是生死對頭”(然而就是這些蕭軍也沒有寫出),但更重要的在于,這是一個把“賣國賊財產分給農民災民難民”的“機遇”,并不是純然報復、意氣的舉動。

《人民革命畫報》所載漫畫《東北抗聯第1軍、第2軍在那爾轟會師》

蕭軍沒能理解此中的政治邏輯,其實與他在歷史中的位置有關。一方面蕭軍身邊的地下黨員相當多。除羅烽、舒群外,蕭軍的好友方未艾曾編發中共滿洲省委的地下刊物《滿洲紅旗》,發表過趙一曼、楊靖宇的詩[22],這群東北青年作家普遍懷有對楊靖宇和革命軍的敬仰。這一點完全能在羅烽、舒群在上海發表的一些作品中得到印證。所以蕭軍絕不是想反對革命軍,正相反,他很可能毫無保留地相信革命軍。但另一方面,蕭軍并沒有加入革命軍的實際經驗,所以他常常只能使用“體認”的方式,以人物視角來擬想革命軍的具體生活和戰略選擇。所以小說始終保持著對磐石革命軍的美好想象,支持革命軍的每個行動,但也相當程度上在一些人物視角里保留了自己的不理解或沒能理解。我將之命名為蕭軍寫作時的“青年心態”,而小說作者的敘事方式其實是這種“青年心態”的絕佳內證。

魯迅對這篇小說的一個著名論斷是“有些近于短篇的連續”[23]。如果把這句話翻譯成現代敘事學術語,便是《八月的鄉村》缺乏一個統一、穩定的視點,各章不斷調整敘事視點,且主要采用限知敘事,少全景敘事,造成了全篇統一性的削弱。這恰恰是與他“存史”的立場相悖的。

以描寫唐老疙瘩的段落為例,《八月的鄉村》本來有一個相當清晰的結構:小說前半部分講了一場游擊戰,而后半部分則是“打土豪,分家財”。前者講述了革命軍組織的完善過程,后者則意在表現革命軍借助土地革命開展抗日革命的戰略。組織的完善過程實質上也是隊員們對于“紀律”的體認過程。這樣,唐老疙瘩的故事就成了描寫的重中之重。司令其實組織了一次相當周密的游擊斗爭,草市鐵路工人的報告消息、“滿”軍中臥底的接應都顯示出這場戰役可能策劃了很久。司令的規劃是相當有條不紊的,這是一次有信息源的偷襲,配合了按部就班的戰略轉移(晨八點出發,兩點到山崗,夜十一點半向王家堡行進,戰斗后立刻回撤),有著精確的戰術安排(人員安排上有正面攻擊,有切斷援軍路線。人數配比是16︰24,即2︰3的比例,剛好是五個小隊),考慮到了方方面面的不穩定因素(不通知村民,怕走漏消息),但這一切剛好為唐老疙瘩所打破。因為唐老疙瘩放不下李七嫂,耽誤了整個部隊的撤退時間,致使鐵鷹隊長的小分隊有了傷亡。小說前面鋪墊唐老疙瘩偷拿槍支,更泄露了軍事機密(否則李七嫂緣何知道要去龍爪崗集合找隊伍呢),站在作者情節安排的立場上,唐老疙瘩是一個相當負面的形象,所以作者才讓他死在剛要去拿槍的時刻,喪失了重新加入與覺醒的機會,而正在他身上暴露出了革命與紀律的問題。

作者設計了這樣的情節,也給定了明確的評價,但耐人尋味的是,為什么選擇人物限知視角而非全景描摹的敘事方式呢?人物視角使得讀者易與唐老疙瘩產生共情,如果不加辨識,很難認識到人物身上犯下的錯誤。對唐老疙瘩產生共情的讀者想必不在少數。而另一方面,限知敘事無法表現出運籌帷幄,也讓這場勝利的游擊戰在呈現上顯得支離,應該說,限知視角根本上妨礙了作者呈現戰爭的多面性。

那么,蕭軍為什么一定要在進程中處理“紀律”的問題呢?我們知道,人物視角可以帶來體驗效果,也得以帶入更多的細節。這意味著作者希望進入矛盾、呈現矛盾進而在內部克服矛盾。“那個女人扔掉她”[24],作者以一句相當殘酷的話將讀者迅速帶入情境,隨后鐵鷹隊長要隊伍集體商議三分鐘,則把這一問題既拋給了周圍的士兵,也拋給了讀者。以這樣的鋪墊,下文中鐵鷹隊長的長篇發言和李七嫂的勸說才形成了對于周圍士兵和讀者的“再教育”。二者分別代表了情和理兩個維度,強調遵從紀律的必然性。這個書寫過程呈現了矛盾,也同時構成了對于作者的自我教育。我們可以設想,這正是研究者誤解《八月的鄉村》在處理革命與紀律的問題時帶有黑格爾式的“揚棄”色彩的直接由來。[25]但顯然,蕭軍是尊重紀律,努力克服個人性的,不過他對紀律的認識與描寫,顯然是出于一個“體認”的視角,傳達出的是一個偽滿洲國治下的左翼青年對于革命軍“紀律”問題的理解。

三、虛幻的自我說服

人物視角給讀者帶來了體驗效果,某種意義上也是作者的自我說服。而多重情感邏輯的帶入也往往在敘述中羼入大量雜音,很容易形成對于作者的情節設置和原初意圖的自反。比如作者完全相信土地革命和抗戰宣傳對于抗日斗爭的意義,不然就不會寫到孫家兄弟的覺醒。但在進入田老八的人物視野后,田老八最后從軍也只是因為“放槍那是他最愛好的”,而“打跑了日本兵以后,什么平分土地……他卻沒放在心上”。[26]雖然田老八在劇情設置上是用來襯托孫家兄弟的落后農民的代表,但人物視角卻給兩種觀點以相同的地位。這樣一前一后出場所帶來的天然效果就是——革命的道理沒能說服所有人。

革命的道理也沒能說服小說的主人公真正放棄愛情。蕭軍曾在延安澤東青年干部學校為學生講解過《八月的鄉村》,在回答同學們的問題時,他反思覺得小說中對安娜與蕭明的小資產階級意識的描寫還不夠明確[27],這意味著蕭軍當時就是相當有意識地要寫出戀愛對革命的消極影響,要在戀愛問題上考驗知識分子對革命是否堅定。作者對這一問題的勾勒花了相當大的筆墨,以至于在夏志清的理解中,這部小說的基本結構是陳柱與蕭明、安娜浪漫的三角關系。[28]

在晚年蕭軍的回憶中,知識分子蕭明主要是“因戀愛問題消沉、幻滅”[29]了,這樣的思路也貫徹在了小說的情節設置中。如蕭明與安娜離別的現實原因是蕭明是唯一合適的留守對象。作為組織中人,他一定要服從組織的安排。作者更借助鐵鷹隊長的話向讀者直接進言,這也在提示讀者:戀愛問題不能僅在個人愛恨的維度而應該在組織的維度上加以衡量。作者沒有正面渲染兩個人戀愛過程,又故意對革命加戀愛的小說加以反諷[30],都提示給讀者作者的本來意圖。

但作者對戀愛問題的態度真是如此明確么?讀者顯然能在另一些地方發現作者對二人離別的強烈共情。

世界在人間消失了!暗夜也在人間消失,所沒消失的只是這一雙咬著嘴唇,用眼淚來洗滌著生的悲哀的青年男女。[31]

這是敘事者直接跳出來發表了同情。如果說此前作者認為斗爭可以清除個人欲望,無論是劉大個子、唐老疙瘩還是李七嫂,都需要拋棄掉個人欲望加入斗爭,那么對知識分子戀愛問題的不同看法,則帶有了作者主觀移情的因素。“革命是什么呢?革命是一只寶貝的壇子嗎?里面盛的是苦痛?還是不自由?”[32]在安娜的表述中,革命與紀律的問題被“轉寫”成革命與自由的問題。對于唐老疙瘩和李七嫂而言是“沒了牽掛,沒了孩子,沒了家,也沒了情人……卻有了同別人一樣的步槍”[33],而對于安娜和蕭明而言則是豐富的痛苦,正最為明顯地暴露出作者的情感投入。既希望在革命中消除欲望,又惶惶于自由的消失,這顯然是作者難以解決的矛盾。

革命與戀愛的關系構成了中國現代文學中一種相當重要的寫作模式。對這個問題的探究其實并不是要證明戀愛真的與革命產生了沖突,抑或是革命對戀愛/個人欲望構成了壓迫性的力量,如此,我們便忽略其作為“寫作模式”的一面。正如劉劍梅所說,“這一主題的影響力如此之廣,讓人們想知道這個公式是否抓住一個時代的普遍文化心理,是否投合了與公眾欲望、文學表達以及生產消費相關聯的文化政治”[34]。偽滿洲國早期文壇雖然并不存在成熟的文化商品生產和消費的問題,但這種寫作模式同樣是契合了當時寫作者的“普遍文化心理”。

羅烽的中篇小說《歸來》也同樣表現了戀愛“腐化”青年的觀點。蕭軍、羅烽等人心中革命與愛情之間的沖突感,很大程度上傳達了左翼青年的時代感受。這并非是說革命軍中不存在這種革命與戀愛的沖突,但這種聚焦和對位本身的背后,是一種小知識分子處理革命題材的方式,傳達出左翼青年們對于革命的理解。

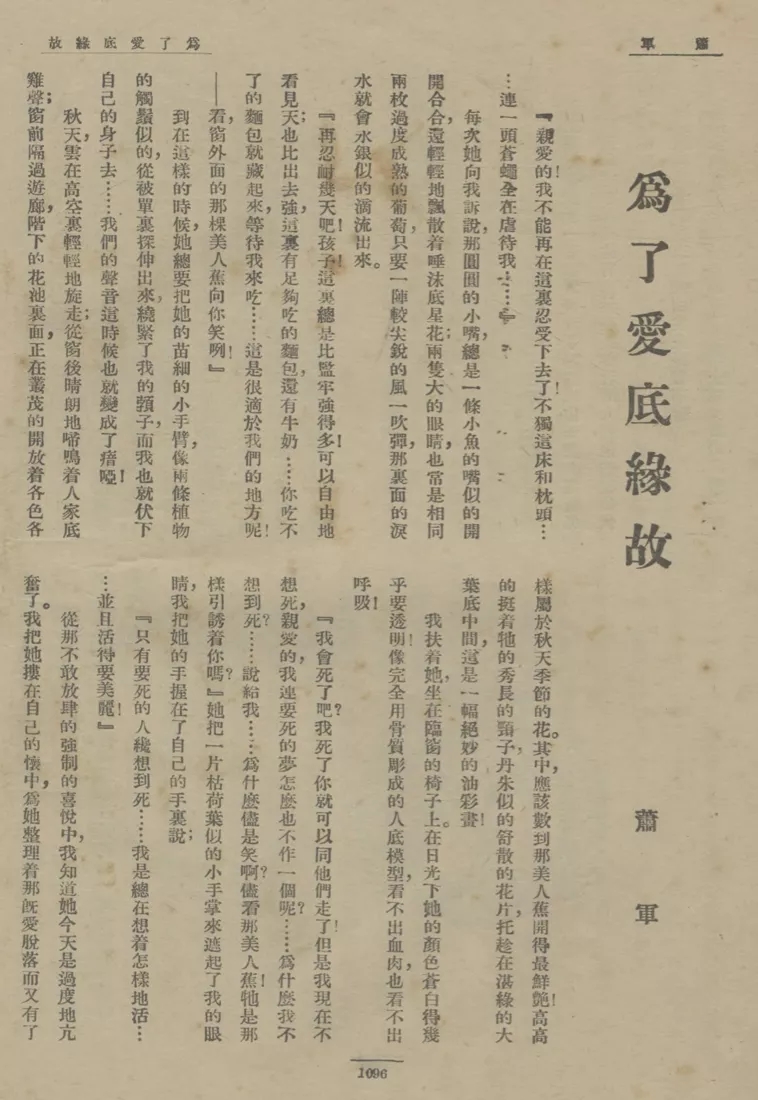

1936年二蕭出現感情危機,蕭軍以二人早年哈爾濱的生活為基礎,寫下了《為了愛底緣故》[35]。如標題所示,這篇文章的核心邏輯正是革命與戀愛的沖突。小說中的男主人公也是進步青年。同伴A和B相繼參加磐石革命軍,實現了為多數人的理想,擺脫了知識分子的孱弱。而自己卻因為愛情的羈絆和愛人的拖累,離同伴越來越遠。雖然在他心目中,城市里的工作與從軍“價值總是相等的”,但那種無法從軍的遺憾感也時時體現在男主人公同女主人公的日常生活中。

《文季月刊》所刊蕭軍作品《為了愛底緣故》

這個故事有明顯的自傳色彩。方未艾晚年曾回憶,“蕭軍如果不是遇到蕭紅,他會成為拿槍桿子的人”[36],這正是《為了愛底緣故》的核心邏輯。小說在這個意義上與《八月的鄉村》互文,二者都清晰地呈現出以蕭軍為代表的左翼青年同革命之間的復雜關系。

如上所說,東北左翼青年的身份相當流動,可能隨時變化,寫作只是他們維持生存和展開甚至掩護斗爭的手段之一。正像小說中的男主人公隨時可能去投軍,在他們心中,投軍有著相當高尚的地位,既是為多數人、為中國、為人類解放的美好事業,又是能夠更新自我、擺脫困頓的人生機遇。而當投軍成為身邊人的選擇后,又往往會讓在城市中工作的作家們產生自我懷疑甚至是對寫作事業的懷疑。因此,一方面,我們能夠清晰地看到東北左翼青年希望參與革命的真誠,但另一方面,克服自我和克服愛情也構成了他們(尤其是并未真正參軍的作家們)革命體驗的相當重要的一部分,因此也不免羼入對于革命軍的具體理解中。他們追求革命的表現在很大程度上要依賴于對戀愛的克服。

但在蕭軍把這篇文章寄給在日本的蕭紅后,這種自我克服的幻象就在很大程度上被戳破了:

在那《愛……》的文章里面,芹簡直和幽靈差不多了,讀了使自己感到了顫栗,因為自己也不認識自己了。我想我們吵嘴之類,也都是因為了那樣的根源——就是為一個人的打算,還是為多數人打算。從此我可就不愿再那樣妨害你了。你有你的自由了。祝好。[37]

蕭紅以相當尖刻的語言戳破了蕭軍“為多數人打算”的幻象。東北左翼青年們在革命上寄寓了美好崇高的想象,其實是以自我為中心來認知革命的結構。在這種認知結構中,甚至本來要為之打算的“一個人”也成了“幽靈”,不能不說這是一種相當虛幻的自我克服,而離革命其實有著相當的距離。從左翼小說的革命/戀愛模式到蕭軍等東北左翼青年的真實情感結構,文學找到了它的宿主。這種“青年心態”誠然不限于偽滿洲國一地,但偽滿洲國的現實處境無疑是蕭軍等東北左翼青年形成此種心態最為現實的語境。

四、在偽滿洲國初期文壇寫作

至此我們發現:有著明確的反日傾向、作為偽滿洲國文壇的一種“抵抗寫作”的《八月的鄉村》其實有著相當個人的一面。這種寫作的意義誠然出于對革命軍綱領的樸素擁護和與同殖民當局做斗爭的堅定心態,更有著左翼青年未能言說的寄寓理想、撫慰同道的價值。理解偽滿洲國文壇上的東北作家們的早期寫作,必須要把對這種“青年心態”的理解納入詮釋之中。

事實上,偽滿洲國初期文壇上的大部分作品是能發表的,這些作品或多或少都有“青年心態”的性質,而《八月的鄉村》不過是以反面的形態將同一事實呈現了出來。早期東北作家們的常見題材是農村的凋敝與戰亂、都市貧民的困窘、工廠工人的斗爭。與之相對的則是自傳色彩濃厚的小知識分子的貧困生活。兩種題材一外一內、一公一私,其實可以看成這種“青年心態”的一體兩面。對農民、工人斗爭的描寫寄寓了小知識分子們自身的反抗渴望,往往有審美化的傾向,這其實高度同構于他們在描寫自身生活時希望改變自身境遇的訴求,外在于他們生活的義勇軍往往成為這種愿望的出口。義勇軍題材是被禁題材,正因被禁,《八月的鄉村》才最為清晰地凝結了一代左翼青年的情感結構。以變換人物視角的方式“體認”一個具有總體性質的革命,以不斷的“自我克服”想象性地介入革命進程,這樣的寫作模式呈現了青年知識分子們的認知局限,更是偽滿洲國文壇的產物。

我們不應簡單將這種“體認”看作一種拙劣的文學技巧,或許這正是當時一種符合文壇生態的寫作方式。李君猛在1933年《跋涉》剛出版時還是學生,尚未結識二蕭。后來他成了《大同報》副刊《夜哨》和《國際協報》副刊《文藝》的撰稿人。他曾在《大同報》副刊《大同俱樂部》上發表了一篇《讀〈跋涉〉》,在這篇文章中,他大段摘引各篇小說的文字,使我們非常清晰地看到了他對于一篇作品的關注點,可以看成是一則相當重要的閱讀史材料。

《大同報》副刊《大同俱樂部》所載李君猛《讀〈跋涉〉》

吸引青年李君猛的文字往往是議論和宣泄性的文字。比如對于蕭紅《王阿嫂的死》這篇小說,他印象最深刻的是“他爸爸的性命是喪在張地主的手里、我也非死在他們的手里不可、我想誰也逃不出地主們的手去”[38],這句話出現在王阿嫂的話里,雖然很好地概括了主題,但相比于小說來說,還是過于簡單了。這其實提示著我們:早期偽滿洲國文壇可能不是一個閱讀文學的語境[39],作者和讀者之間的體認和共情可能更為重要。

《跋涉》的廣告詞是這樣的:

計短篇小說十余篇,凡百二十頁,在/那每頁上,每字里,我們可以看到人/們“生的斗爭”“血的飛濺”和/“愛的沖突”,給以我們青年怎樣一/條出路的索線(線索)……/現在正在印刷中,全書九月底完成,預/約大洋四角,實價五角/五日畫報社啟[40]

《跋涉》是青年人寫給青年人閱讀的作品。它們或以自身的貧苦生活為題,或以眼中所見的城市貧民生活為題,或以農村壓迫與反抗壓迫的故事為題,最好地代表了偽滿洲國青年作家們的各種寫作題材。而這則廣告傳遞出的豐富信息在于:所有的故事都只是一種“轉喻”,持續不斷的“生的斗爭”才是青年人所渴求的內容。階級故事只是皮相,更重要的是能持續提供一種生存和反抗的激情。

更為曖昧的是“血的飛濺”和“愛的沖突”,這其實已經很接近通俗文學的宣傳策略了,它意味著青年人同時也在這些故事中尋找刺激與愛情。如果說“生的斗爭”是理性的刺激,那么“血的飛濺”和“愛的沖突”則是感情的沖擊。它們都幫助青年在一個并不認同的政權之下找到堅持的動力、生存并斗爭下去。這正是“體認”和“共情”的根本含義。

柳書琴所勾勒的1930年代“左翼文化走廊”上以吳坤煌為代表的臺灣左翼文化運動者的命運與之有可呼應之處。在一個政治抵抗的可能性被完全取消的狀態下,1930年代的左翼文化運動者只能選擇以文化的形態,透過“跨國/跨民族/跨藝術的半合法運動”,進行“‘游牧—戰斗’的詩性抵抗”[41]。這是一種相當脆弱的抵抗方式,伴隨著日本政府加大對社會與輿論的管控,發生在東京、中國臺灣、哈爾濱的這些文化抵抗無一例外地全部失敗了。而另一方面,這些文學往往誕生于一個未分化的文化市場,文學的文化政治意味也往往優先于他們對于文學本體的考量。這使得我們無法從政治成就抑或文學成就上歸類這批作品。

但文化抵抗模式在各個時空體中的重復出現恰恰從反面啟示我們,與其強調抵抗本身的意義與價值,不如將這種抵抗反過來看成是現實政治壓力的產物和病灶。這些文章的意義并不在字面,而在其以文學形式抑或文學之名所保存下來的情感。李君猛所代表的高度敏感的讀者與蕭軍所代表的高度敏感的作者之間形成的某種微妙的默契,意味著這種情感的可傳遞性。在這個意義上,對于東北青年作家而言,這些文章構成了他們積攢、交換與釋放生命動力的出口——它們構成了東北青年作家們先后出走的現實推動力。

而在蕭軍把《八月的鄉村》的草稿裝進茶葉筒里成功帶離偽滿洲國之后,這種“生之斗爭”便顯現出了相當巨大的威力和獨特的價值。

注釋:

[1]三郎(蕭軍)、悄吟(蕭紅)著:《跋涉》,《哈爾濱五日畫報》印刷社1933年版。

[2][5][18][29]邢富君:《岸柳青青訪蕭軍》,《東北現代文學史料》(第8輯),遼寧社會科學院文學研究所1984年版,第235、235、235、235頁。對于此書在觀念上承襲中共滿洲省委的政治立場,我將在另一篇題為《跨域流動中的文學與政治——蕭軍〈八月的鄉村〉中的東北義勇軍敘事》(尚未刊出)的文章中加以具體分析。

[3]“隱暗面”(darker side)這一概念借用自瓦爾特·米尼奧羅所著《文藝復興的隱暗面:識字教育、地域性與殖民化》,魏然譯,北京大學出版社2016年版。

[4][25]參見Rudolf G.Wagner(瓦格納):《蕭軍的小說〈八月的鄉村〉和“普羅文學”傳統》(1980年6月16日),何旻譯,《比較文學與世界文學》2014年第2期;下出鐵男:《論八月的鄉村》(原刊于《東洋文化》,1985年),王風、白井重范編:《左翼文學的時代:日本“中國三十年代文學研究會”論文選》,北京大學出版社2011年版,第53~80頁。

[6][20][23][24][26][30][31][32][33]田軍(蕭軍):《八月的鄉村》,容光書局1935年8月(實7月)初版,第256、201、序言3、124、266、242、243、280、147頁。

[7][28]參見夏志清與劉禾的評論。夏志清:《中國現代小說史》,復旦大學出版社2005年版,第196、195頁;劉禾:《跨語際實踐:文學、民族文化與被譯介的現代性(中國,1900—1937)》,生活·讀書·新知三聯書店2014年版,第225~226頁。

[8][10]悄吟:《商市街》,文化生活出版社1936年版,第4、166頁。

[9]靳以:《憶哈爾濱》,《沉默的果實》(第2版),中華書局1947年版,第95頁。首刊于《四友月刊》1940年第6期,題名為《哈爾濱之憶》。

[11]參見舒群《早年的影——憶天飛念抗聯烈士》,《東北現代文學史料》1981年第1輯(總第3輯),遼寧社會科學院文學研究所編;王科、史建國編著:《舒群年譜》,作家出版社2013年版,第25頁。

[12][13]參見蕭軍《哈爾濱之歌:第二部曲》,《蕭軍全集》第10卷,華夏出版社2008年版,第173、178頁。

[14][35]蕭軍:《為了愛底緣故》,《文季月刊》1936年11月第1卷第6期。

[15]刊于《斗爭》(西北版)第95期(1936年4月17日),湘潭大學出版社2014年版,第452頁。部分文字模糊不清、難以識別,全文整理尚有待識者。這封信是在魯迅指導下寫成的,與《中國文化界領袖××、××來信》《全國×××抗日救國大會來信》等四篇一起,一同發往延安。

[16]Chun,T’ien:“ManchurianVolunteers”,

VoiceofChina,Vol.1,No.6(June.1st,1936)。譯文為筆者自譯。

[17]狄克:《我們要執行自我批判》,《大晚報》副刊《火炬》1936年3月15日。

[19]PierreBourdieu,TheRulesofArt:

GenesisandStructureoftheLiteraryField,

StanfordUniversityPress,1996,p.32.

[21]《東北人民革命軍綱領》(1933年10月9日),中國抗日戰爭軍事史料叢書編審委員會編:《東北抗日聯軍文獻》第1冊,解放軍出版社2015年版,第235頁。

[22][36]《我和蕭軍一起救蕭紅——訪作家林郎》,岡田英樹、劉曉麗、諾曼·史密斯:《老作家書簡》,北方文藝出版社2017年版,第213、212頁。

[27]蕭軍:《蕭軍延安日記》(上),香港牛津大學出版社2013年版,第140頁。

[34]劉劍梅:《革命與情愛》,生活·讀書·新知三聯書店2009年版,第35頁。

[37]蕭紅致蕭軍第二十七信(1936年11月6日),《蕭紅書簡輯存注釋錄》,黑龍江人民出版社1981年版,第85~86頁。

[38]君猛:《讀〈跋涉〉》,《大同報》副刊《大同俱樂部》1933年11月28、29日。

[39]靳以1940年代回憶哈爾濱文章的相關段落也可作佐證。靳以:《哈爾濱之憶》,《四友月刊》1940年4月30日第6期。

[40]《跋涉》廣告,《哈爾濱五日畫報》1933年9月15日。

[41]柳書琴:《左翼文化走廊與不轉向敘事——臺灣日語作家吳坤煌的詩歌與戲劇游擊》,李承機、李育霖主編:《“帝國”在臺灣:殖民地臺灣的時空、知識與情感》第5章,“國立”臺灣大學出版中心2015年版,第195頁。

- 重讀《阿Q正傳》:阿Q形象原型新定位[2022-01-27]

- 重讀《野草》:意義的黑洞與“肉薄”虛妄[2022-01-21]

- 重讀《原野》:作為邏輯起點的女性突圍[2022-01-17]

- 重讀《女神》:另一種“兩性結合”[2022-01-13]

- 重讀《示眾》:“看”,看客的“看”[2022-01-12]

- 重讀《大刀記》:真理的文學形象與人文情懷[2022-01-10]

- 重讀《科爾沁旗草原》:“草原”的時空邊界[2022-01-06]

- 重讀《平原烈火》:一部不可復制的抗戰小說[2021-12-31]