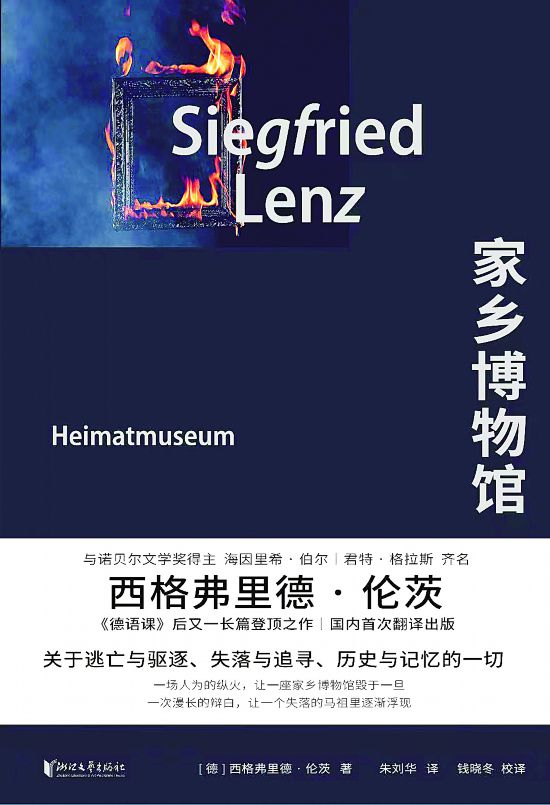

西格弗里德·倫茨《家鄉博物館》:回溯逝去的時間

西格弗里德·倫茨是享譽世界的德國文學巨匠,他與海因里希·伯爾、君特·格拉斯兩位諾貝爾文學獎得主并稱“戰后德語文學三大家”。德國前總理赫爾穆特·施密特曾這樣評價倫茨的小說:“誰想要了解德國,就應該讀他的書。”《家鄉博物館》是倫茨長篇小說的登頂之作。

被利用的“家鄉”

一座搜集了馬祖里文物的家鄉博物館,在一場突然的大火中毀于一旦,這并不是一場意外的事故,縱火者正是博物館的建造者、搜集者、守護者齊格蒙特·羅加拉。

齊格蒙特·羅加拉從小跟隨亞當叔叔在馬祖里的土地上挖掘、搜集各種各樣的文物。這些文物被陳列在家鄉博物館中。有黃油攪拌器、魔鬼琴、低音鼓、馬祖里新娘服、花卉型模具、索多維亞人的骨灰壇……它們是馬祖里悠久歷史的“證人”和“證詞”。亞當叔叔過世后,齊格蒙特·羅加拉繼承了這座家鄉博物館。這座博物館溯回著馬祖里逝去的時間,抵御著歲月帶來的遺忘。

文化記憶理論的奠基人阿萊達·阿斯曼提出,物件是回憶的存儲設備,博物館及其收藏和陳列品可被看作存放歷史記憶的容器。同時,她也注意到當博物館里的物品脫離了其原始的相關聯系,在展覽中將被置于一種新的聯系和秩序中。

當博物館中的物品被選擇和重置,附著于展品的歷史記憶也將被重構。倫茨在小說中書寫了戰時和戰后不同意識形態兩次對博物館的征用。在齊格蒙特看來,博物館是為了向人們展示歷史真實的面貌。他將馬祖里的文物隨機擺放,抵制任何整理,希望展品不帶有任何傾向性。然而,二戰期間,納粹官員在視察了家鄉博物館后,提出將這座家鄉博物館變成“德意志在東方的前哨”“英雄主義的展示棚”,從而產生種族優越感。齊格蒙特第一次關閉了博物館的大門,以此抵抗納粹對博物館的征用,對記憶的侵占。隨著馬祖里的淪陷,當地無辜的人們被驅逐出東部領土,開始向西逃亡。齊格蒙特和他的家人帶著博物館的展品,一起前往石勒蘇益格的埃根隆德。齊格蒙特的妻子和孩子都在這場逃亡中喪生,部分展品也隨著沉船沉沒于波羅的海。來到石勒蘇益格后,齊格蒙特再婚生子,著手重建家鄉博物館,本以為可以開始新的生活,直到勒克瑙家鄉協會想要接手家鄉博物館。齊格蒙特敏銳地意識到,“我們的博物館不再僅僅屬于我們自己”。再一次,齊格蒙特關閉了博物館,用一場大火將其徹底摧毀。

被遺忘的“家鄉”

齊格蒙特最終決定燒毀博物館,不僅因為當權者對博物館的多次征用,老人也漸漸發現,下一代人不再從“家鄉”中獲得安全感和認同感,甚至“家鄉”成了令人生厭的概念。

學者尼古勞斯·賴特爾在分析倫茨作品時曾說:“責任、典范、家鄉,是其作品的三大主題。”從被譽為“德國鄉土文學典范”的《我的小村如此多情》到《家鄉博物館》,倫茨從未停下對“家鄉”的思考。在《我的小村如此多情》中,倫茨極力展現了“家鄉”馬祖里的美麗與溫柔;而在《家鄉博物館》中,“家鄉”則是被利用的、被忽視的,乃至被遺忘的。

在上世紀七八十年代德語文學中,以探討“父子”代際矛盾為主題的小說一度盛行。這一類型的小說往往以子女的視角對納粹時期父輩的行為進行批判與反思。在《家鄉博物館》中,倫茨轉變了“父與子”模式的敘述視角,他讓老齊格蒙特在醫院的病床上對女兒的朋友——一個名叫馬丁·韋特的青年,不停地講述他的回憶。通過敘述視角的轉換,在《家鄉博物館》中,倫茨對歷史和“家鄉”的闡釋也得以拓展。

倫茨借此提出了對“家鄉”概念進一步闡釋的可能性。當“家鄉”成為馬丁·韋特一代人口中令人生厭的概念時,老齊格蒙特一代人對家鄉的情感何處安放?如果愛“家鄉”不是錯誤,我們該如何熱愛我們的家鄉?

《家鄉博物館》無關清算,更關乎理解。就像倫茨曾在訪談中所說:“敘述,是理解的更好方式。講故事為我提供了一種契機,讓我能對某些困擾、某些經歷有更清晰的認知。我的目的并非是清算,而是為了能夠看透。”

(作者系圖書編輯)