王帥:棉田上的紅日

1959年6月,豫西大地已經酷熱難當,陳夢家(1911年-1966年),這位著名的新月詩派詩人、考古學家,在作為“右派”被下放勞動數月后,終于被批準用他了解的鄉間土話寫下一段段唱詞——將革命歷史小說《紅日》改編為豫劇劇本《紅日》,且可計入工時。

收藏家、蕓廷藝術空間發起人王帥陸續以文字記錄了收藏近現代文人手札墨跡的心境與瑣事,本文所記陳夢家創作豫劇劇本《紅日》及其后被收藏的往事。

1947年的陳夢家

紅日初升的時候,陳夢家暗自慶幸:他不必去炎熱的棉田里干活了。農場領導已經批準他每天可以用半天的時間寫劇本,而且計入工時。宿舍里其他人已經出工了,陳夢家可以享受一上午獨處的安靜。

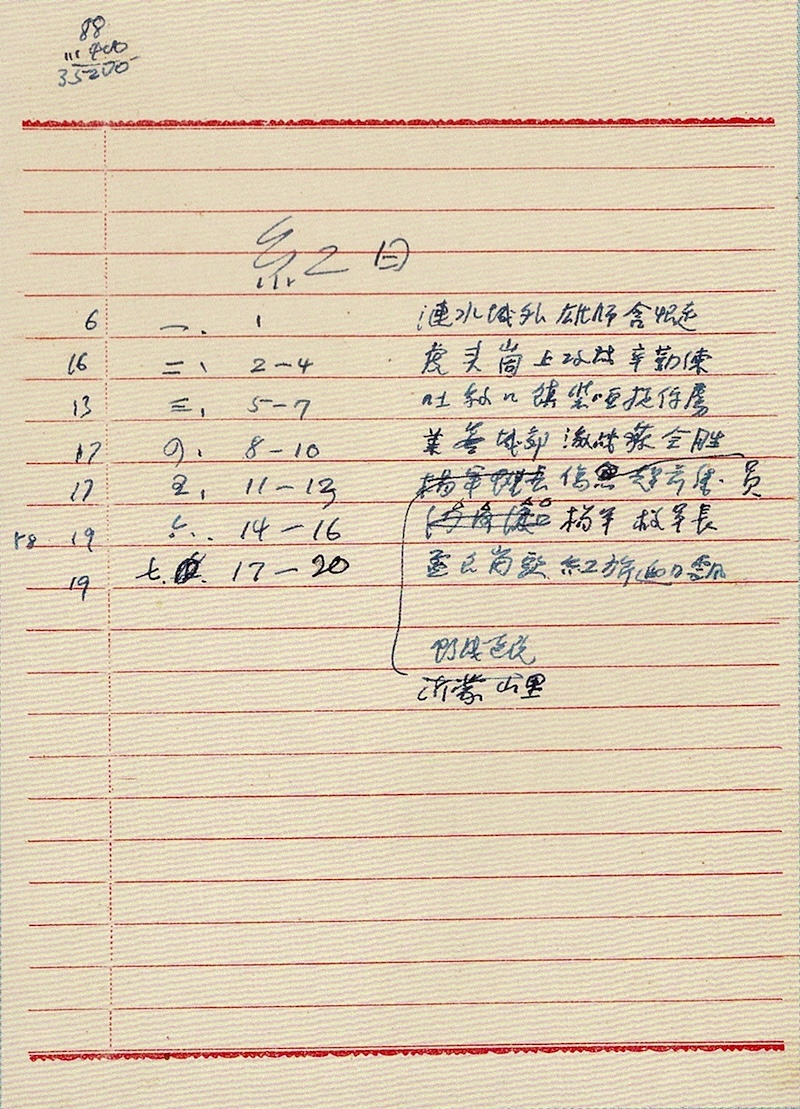

在一頁紅格稿紙上,陳夢家開始編寫劇本《紅日》的開場:

1946年深秋的一天,在蘇北漣水城外的一個小村子里幾個又累又餓的解放軍戰士走進村民胡老爹的家里,想要休息一會兒。胡老爹指著炕桌上僅剩下的一碗山芋茶(清水煮紅薯),抱歉地和戰士們說:“家里人都走了,沒人幫你們做飯,也沒有什么給你們吃。”

寫到這里的陳夢家,一定很餓。

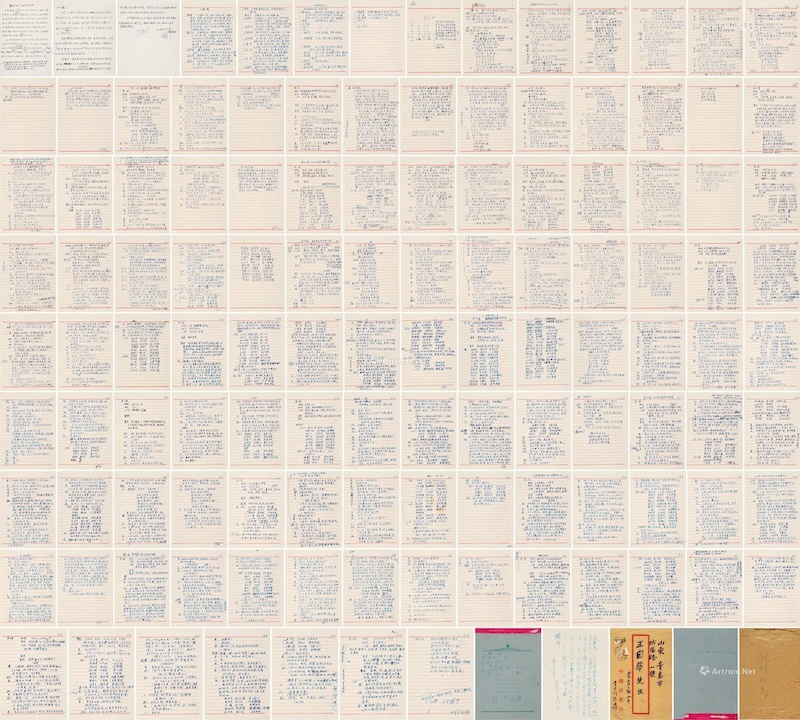

陳夢家豫劇劇本《紅日》手稿

棉花

陳夢家不可能不餓,這里是1959年的河南農村,“三年自然災害”的重災區,他周圍的每個人都在挨餓。

陳夢家是頭一年的12月來到這里——河南洛陽白馬寺鎮十里鋪村植棉場的。在這片一望無際的棉花地里,他要勞動滿一年,作為對他此前“右派”言行的反省。

豫西自古并非棉花產地,但20世紀50年代后,在“愛國家,種棉花”口號的感召下,這里魔術般地被開墾出大片大片棉田。陳夢家從未想到他對漢字改革的幾點不同意見會把自己送到這片棉田里。

對于腳下的中原大地,陳夢家并不陌生。從這里向東北走不到300公里,就是安陽殷墟遺址。他曾兩次前往殷墟遺址實地考察,并以這批資料完成了其考古學巨著《殷虛卜辭綜述》。而今天,他在這片土地上的勞作已經不是尋找甲骨,而是種植棉花。

陳夢家在中國科學院考古研究所辦公室(1955年商承祚拍攝)

枯燥而繁重的田間作業在考驗著陳夢家的身體和意志。棉花地里總是有干不完的活兒:冬天揪干桃能把指甲揪出血,而春天蹲在苗床里打營養缽,又能活活把人的腰累折。陳夢家咬著牙熬過一天又一天,數著回家的日子。

身體上的勞累還在其次,讓陳夢家更難忍受的是精神上的孤寂。放工之后只要有時間,他都要給北京的妻子趙蘿蕤寫信。他知道此時妻子的境況并不比自己好多少,在一次次疾風暴雨般的政治運動之后,這位當年燕京大學的“校花”已經患上嚴重的精神分裂癥。

陳夢家與趙蘿蕤(1936年)

1958年3月9日,在下放到植棉場近3個月后,陳夢家寫信寬慰妻子:“你昨日打了一針,是否已有進步?盼望沒有事了。還是多休息幾天。凡事不可過分緊張,過分求全,過分生氣,如此對身體才好。我的性急毛病也好了一些,有些事要看開點,馬虎點。我們必須活下去,然必得把心放寬一些。”

就在陳夢家和妻子共勉著“看開點、馬虎點”,決心“必須活下去”的時候,一件意外的事情卻闖進了他枯燥的下放生活。

豫劇

在物質食糧極度匱乏的那個年代,精神食糧卻意外的豐富起來,在被饑饉折磨的廣大鄉村,“新民歌運動”和地方戲劇蓬勃而起、遍地開花。

陳夢家所在的白馬寺鎮十里鋪村,也經常能看到農村業余劇團巡回演出的豫劇。這對于陳夢家這個豫劇迷來說,無疑是件天降的幸事。

幾年前,一個偶然的機會,陳夢家在北京吉祥劇院觀看了一場河北曲周縣豫劇團表演的《三拂袖》,從此迷戀上這種地方戲劇。那段時間他在《人民日報》副刊上先后發表了三篇有關豫劇的評論,認為豫劇“好聽好看、情節有趣”,勝過文辭“酸澀刻板”的川劇和京劇,國家“對它的提倡不夠”。文化學者趙珩當時不到10歲,他至今還清晰記得陳夢家拉著他全家去看豫劇的情形。

1959年下放的日子里,鄉間劇團的演出給身心憔悴的陳夢家帶來莫大的慰藉。在那些勞累和饑餓的夜晚,劇團演員的唱腔一遍又一遍縈繞在陳夢家的心里,這些旋律漸漸累積成一種沖動:我可以寫一部自己的豫劇劇本啊!

陳夢家無法遏制這種創作的沖動,當他最終把這個想法匯報給農場領導后,農場領導竟不可思議地批準了他這個“右派分子”的創作請求。

那位農場領導當時出于何種考慮我們今天已經無法查證,我們所了解的是當時植棉場也在組建自己的豫劇團,農場領導也許只是想讓新劇團拿到一個“革命”的劇本。

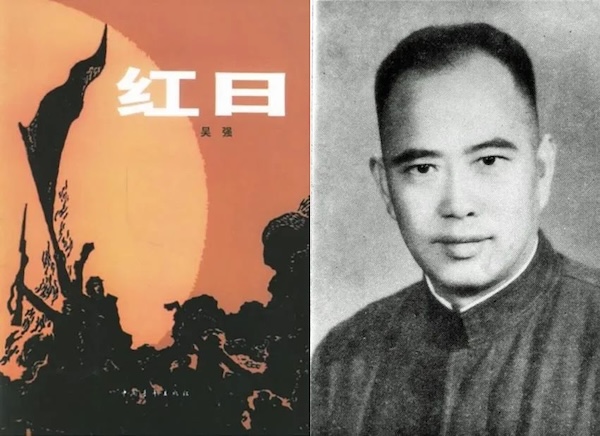

小說《紅日》封面及其作者吳強

陳夢家的新劇本改編自風靡一時的革命歷史小說《紅日》,小說敘述了1947年到1948年國共內戰期間華東野戰軍在山東孟良崮一舉殲滅國民黨整編74師的故事。陳夢家選擇將小說《紅日》改寫成豫劇劇本也許是農場領導的要求,也許只是他當時手頭剛好有一本《紅日》的小說。

領導給出的條件相當寬裕:陳夢家每天可以抽出半天時間寫作,寫作時間計入工時。這不但能讓陳夢家在繁重的體力勞動中得以稍作喘息,而且可以投入到自己熟悉、喜愛的文字創作中去。

為了讓劇本適合鄉村劇團在田間地頭演出,陳夢家盡量簡化情節,以保證演出只需要最簡單的道具和布景。跳出原著的宏大敘事,《紅日》劇本只聚焦在兩個班的基層戰士身上。劇本對白使用小說原句,而唱腔則在河南梆子的基礎上融入洛陽曲子,陳夢家相信這會是一部好看的現代戲。

6月的豫西大地已經酷熱難當,這位民國新月詩派的領袖揮汗如雨,用他了解的鄉間土話寫下一段段唱詞。

詩人

陳夢家寫出轟動詩壇的《一朵野花》那年剛剛18歲,那時他還是南京中央大學的一名學生。

這位出身基督教家庭的少年在現代詩歌創作上所表現出的才華立刻引起聞一多、徐志摩甚至胡適的關注,他詩歌中“纖細輕逸”的文詞、閑靜悠遠的意象以及整飭的音節和韻律感染了一代年輕人,也讓他迅速和卞之琳、林徽因等人一起成為“新月派”詩歌后期的代表性人物。

陳夢家詩選《鐵馬集》

然而“一二八”的戰火卻把這位年輕詩人從風花雪月的創作中拉入現實:1932年1月28日午夜,日本海軍陸戰隊突襲上海閘北,國民革命軍第19路軍奮起抵抗,國民政府領導人蔣介石發表《告全國將士電》:“我全軍革命將士處此國亡種滅、患迫燃眉之時,皆應為國家爭人格,為民族求生存,為革命盡責任……”事件爆發幾天后,陳夢家便將詩稿托付給一位朋友,匆匆趕赴淞滬前線,并被安排做搶救傷員的工作。前線戰士流血犧牲的殘酷場面對年輕的陳夢家刺激很大,所以27年后他在自己的《紅日》劇本里,才能借國民黨少校營長張小甫勸降的口中喊出:我希望和平,我恨戰爭!

“一二八”戰事結束后,陳夢家不再沉迷于詩歌創作,而是在老師聞一多先生的指導下,開始了甲骨文研究。那些4000年前鐫刻在龜甲、牛骨上的占卜記錄在陳夢家的眼前打開了另一個世界的大門,讓他感嘆祖先文明的深遠、絢爛和浩瀚。他在給胡適的信中寫道:“這五年的苦憤,救療了我從前的空疏不學,我從研究古代文化,深深地樹立了我長久從事于學術的決心和興趣,亦因了解古代而了解我們的祖先,使我有信心在國家危急萬狀之時,不悲觀不動搖,在別人嘆氣空愁之中,切切實實從事于學問。”

陳夢家《殷虛卜辭綜述》(1956年)

陳夢家《中國文字學》手稿

1937年春天,陳夢家隨聞一多先生赴安陽殷墟遺址考察。那一次,他的腳第一次踏上了河南的土地。

22年后的夏夜,陳夢家在距離殷墟300公里之外的農場宿舍構思劇本新的情節。在這悶熱、漫長的夏夜里,陳夢家開始思念自己的妻子,思念妻子按下琴鍵時的悅耳音符和小院里彌漫的荷花清香,思念浸淫在自己人生中所有詩情畫意的吉光片羽。

彈鋼琴的趙蘿蕤

在陳夢家《紅日》手稿的最后一頁,畫著一個個“正”字,這是他記錄時間的方式:每“完成”一天,就畫一筆。那些長夜、那些思念、那些痛苦、那些忍耐,都在那一橫一豎里完完整整地保留到今天。

“萬里長空,片片白云飛。

蕭蕭枯葉,但見大雁回。

辭別了蘇北平原,青山綠水。

到山東但見重山,山外峰回。”

在陳夢家詩意的筆下,一隊解放軍戰士正在奔赴魯西南戰場。

文字里的天氣很涼爽,文字里的人青春爛漫、朝氣蓬勃。

陳夢家豫劇劇本《紅日》手稿

紅日

1959年6月29日,陳夢家的豫劇劇本《紅日》完成了。

幾分鐘前,蜷縮在孟良崮一個山洞里的國民黨整編74師師長張靈甫拒絕了部下的勸降,飲彈身亡。解放軍戰士楊軍、羅光等把紅旗插上孟良崮主峰。

“人民戰士個個是英雄,飛跨沂蒙山萬重。

打上了孟良崮,打死了張靈甫,

消滅七十四師立奇功。

紅旗插上了最高峰!”

陳夢家哼著唱腔寫下了最后一個字。

根據手稿最后一頁的記載,陳夢家花了9個半天讀原著、19個半天創作劇本,后來又花了9個半天修改謄錄。手稿最后的落款寫著:

1959.7.11修改抄定,共用了18天又1/2。大熱,十里鋪中。

很難想象那一刻陳夢家的心情,一方面他完成了人生中第一次劇本創作,另一方面劇本完成也意味著他的創作時間已經結束,他又要全天呆在棉花地里勞動。

沒有記載證明這部劇本被任何劇團使用過,包括植棉場的劇團。農場領導為何寧愿讓陳夢家18天又1/2的工時浪費掉也不用他的劇本,我們不得而知。也許后來形勢更加緊張,那些領導們不愿意受到這個“右派分子”的牽連。

我們知道的是這個5萬字的手稿被陳夢家打包到行李里,5個月后背回了北京。

又過了一年,陳夢家把《紅日》劇本手稿寄贈山東青島的學者王國華,王國華和父親王獻唐是陳被劃為“右派”后,很少還有來往的朋友。陳夢家在手稿的附信中寫到:“茲檢出紅日豫劇原稿,可笑之作,舉以奉贈,作為紀念。”

顯然,陳夢家不想保留那段下放歲月的任何記憶,也不認為這部自己唯一撰寫的劇本還有什么使用價值。

形勢和陳夢家預想的一樣。

五年后,“文革”爆發,孟良崮戰役的指揮者、時任江蘇省委書記江渭清被打倒,小說及電影《紅日》被批判,原著作者吳強被投入監獄10年。

王國華的兒子王福來回憶說,形勢最緊張的時候,父親用一個小爐子把陳夢家的大部分來信都燒掉了:“我父親和陳夢家之間大約有三四十封通信,我父親看一遍燒一封,看一遍燒一封,就是拿起這封信的時候,我父親想了半天就揣在懷里,……連夜出去了”。

1983年,王國華去世。王福來在父親床下的箱子里又找到《紅日》的手稿和附信,應該是“文革”結束后,王國華又把它們取回來了。

陳夢家給王國華的信

2019年12月18日,《紅日》手稿在上海朵云軒2019秋季藝術品拍賣會上被拍賣,成交價74.75萬元。至此,豫劇《紅日》和它背后的故事才又重見天日。

此時,距離陳夢家背著這部手稿離開植棉場已近六十年,一個甲子。

沉默

完成了《紅日》劇本后,陳夢家在植棉場的日子依然是難過的。

他最擔心的還是病中的妻子,雖然上下求告,但他給妻子調動工作的努力還是失敗了。他不知道此刻的妻子,那個16歲就名動京華、23歲翻譯出艾略特長詩《荒原》的才女正在遭受怎樣的煎熬。

一九四七年,陳夢家、趙蘿蕤夫婦在美國合影

從1959年11月25日他寫給妻子的信中,我們知道陳夢家白天參加勞動,晚上還要參加會議,“找典型人做對象,教育群眾。”“典型人”大概率就是陳夢家本人,只是他不想把自己被批斗的事情告訴妻子。這時候的陳夢家一句話都不說,而且,已經很久沒說過話了。

“希望平平安安的,在年底以前回家吧。看光景,我們是要住滿十二個月才允許回去的。”從最后一句,我們可以看出陳夢家度日如年的心情,盡管離回家的日子還不到一個月了。

已經決心凡事“看開點、馬虎點”,而且學會“終日無議,根本不說什么”的陳夢家沒有挺過之后的浩劫。

當他最終發現既保護不了自己、也保護不了妻子的時候,便只想盡快離開這個世界。

1966年8月24日,他服毒自盡,卻被搶救過來。同日,“人民藝術家”老舍在距他家不遠處的太平湖投湖自盡。9月3日,他再次在家中自縊。同日,千里之外,翻譯家、教育家傅雷夫婦在上海家中自縊。

那個時代容不下一個少年成名、清高孤傲、口無遮攔的詩人陳夢家,也容不下許多像他或者不像他的人。

十二年后,陳夢家被平反,和陳夢家一起平反的,還有作家吳強和他的《紅日》。

1957年5月,夏鼐(右三)與考古研究所老專家蘇秉琦(左一)、陳夢家(右一)等合影

希望

1960年年初,《紅日》完稿5個月后,陳夢家終于盼來了結束勞動、返京工作的通知。

興奮之情溢于言表的陳夢家早已等不及了,事實上考古所對陳夢家的業務能力依然重視,不久之后他就投入到了武威漢簡的整理和研究工作當中。在植棉場勞動的一年中,他在心中構思的幾篇論文也要盡快完成。更重要的是,他終于能夠照料親愛的妻子了。

《武威漢簡》

幾天前的《人民日報》發表了題為《展望六十年代》的新年賀詞,賀詞熱情洋溢地憧憬:“無論在中國和世界,過去的十年卻經歷了偉大的、深刻的變化,而新的十年在我們面前展現著無限的光明和希望。”這樣的言語讓陳夢家振奮而感動。這一年陳夢家虛歲50了,前半生種種遭際如過眼流云,他決定踏踏實實過好后半生,也在新的十年去迎接自己“無限的光明和希望”!

那一天的清晨,陳夢家背著行李走出農場宿舍,踏上回家的路程。

路邊是他熟悉的、無邊無際的棉田。他那時不會想到,因為豫西根本不適合種棉花,幾十年后,這些棉田將消失跆盡。望著眼前的原野,陳夢家想起了自己18歲那年寫下的《一朵野花》:

一朵野花在荒原里開了又落了,

不想到這小生命,向著太陽發笑,

上帝給他的聰明他自己知道,

他的歡喜,他的詩,在風前輕搖。

一朵野花在荒原里開了又落了,

他看見春天,看不見自己的渺小,

聽慣風的溫柔,聽慣風的怒號,

就連他自己的夢也容易忘掉。

冬風蕭瑟的棉田上,一輪紅日冉冉而生。

陳夢家在清華大學