動物世界里的仁獸

在古代的動物世界里,有所謂的“仁獸”。“仁獸”其實并非一個很精確的詞語,原因是當我們提及“仁”時,它理應是在“人與人”之間才會出現的概念。然而,將某些動物稱為“仁獸”卻是自古有之的現象。究竟有哪些動物符合“仁獸”的標準? 以下是其中的兩種。

從傳統字書到宮廷繪畫里的麒麟

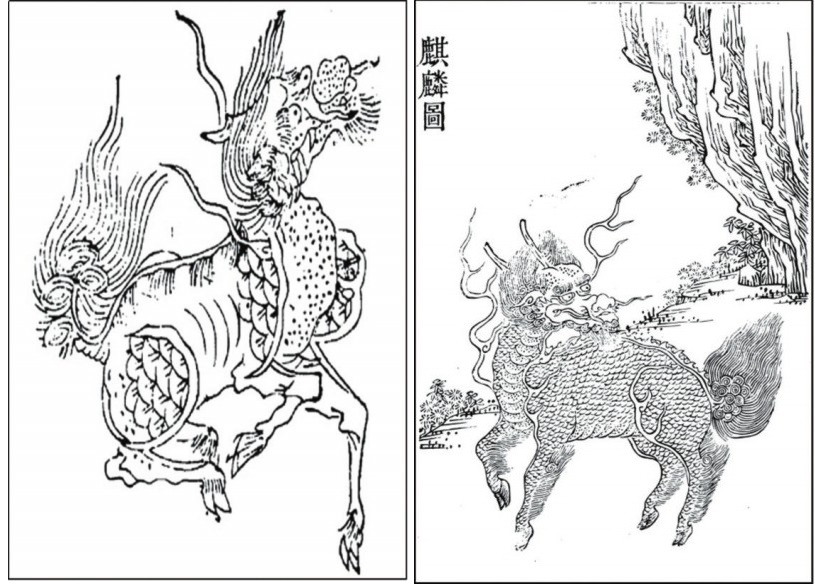

明清古籍多有配圖,以下便是兩幅題為“麒麟圖”的圖畫:

左邊所示的,是出自明代《三才圖會》的麒麟;右邊所示的,則出自清代的《古今圖書集成》。這些圖的產生,其實主要是倚仗繪圖者對文獻里不同字詞的理解乃至文本的意會,因此圖中的內容不一定是正確的。此外,我們在日常生活中常見的、各種帶有吉祥寓意的事物,甚至是啤酒的品牌,都可能與麒麟有關,這些麒麟的形象亦多與以上列舉的圖畫相似。然而,這些到底是否是“麒麟”真正的面貌? 這種形象的動物又是否真有其物? 這些都是令人存疑的。

我們可能會認為“麒麟”,指的是同一種事物。但其實在古代的字書內,“麒”和“麟”有差別,它們雖皆指向同一種動物,然而二者卻有雄雌之別。古代用以形容動物的詞匯遠比現代嚴謹。

中國古代的史書《春秋》,在魯哀公十四年的時候有這樣的記載:“十有四年春,西狩獲麟。”即在魯哀公十四年時(公元前481年),人們曾捕獲一只真實的、奔跑的“麟”,可見“麟”是一種可以捕獲的動物。而《左傳》中對此有比較詳細的記載:

十四年春,西狩于大野,叔孫氏之車子鋤商獲麟,以為不祥,以賜虞人。仲尼觀之,曰:“麟也”,然后取之。

“叔孫氏之車子”說的是為叔孫氏駕車的人,該人名叫“鋤商”。鋤商捉獲一只“麟”,捉到之后認為它“不祥”,原因是古人相信這些“瑞獸”只在太平盛世才會出現,否則便是不祥的預兆。他們在捉獲這個動物之后就讓孔子(仲尼)過目,孔子看見后指出該只動物是“麟”,意味孔子似乎知道什么是“麟”。而由于當時并非太平盛世,孔子認為這并不是適合“麟”出現的時候,因此停筆不再編寫《春秋》,這就是所謂“絕筆于獲麟”的意思。

楊伯峻在《春秋左傳注》中注釋此事說:

《公羊傳》且云:“西狩獲麟,孔子曰:‘吾道窮矣。’”麟即麒麟。何法盛《征祥說》:“牡曰麒,牝曰麟。”《說文》本《公羊》,謂為仁獸。《爾雅·釋獸》作“麐”,云:“麕身,牛尾,一角。”然中國實無此獸,今非洲有名奇拉夫 (Giraffa)之長頸鹿,有人疑即古之麒麟。

當中引用了一些字書,包括《說文解字》《爾雅》等等,提到這是一只“仁獸”,然后引述《爾雅》,指出“麐”的幾個特點:身體像一只鹿,有類似牛的尾巴,有一只角。我們對此可以有所想象,其實畫圖者都是憑其對文字的意會來將相關的畫面加以繪畫。楊伯峻以為中國并無這種動物,并懷疑非洲一種名為奇拉夫的長頸鹿有可能就是所謂的“麒麟”。

據楊伯峻所引,我們翻查《說文解字·鹿部》,可見以下的記載:

麟,大牝鹿也。從鹿粦聲。

麒,仁獸也。麋身牛尾,一角。從鹿其聲。

麐,牝麒也。從鹿吝聲。

“麐”是“麟”的異體字。通過以上的定義,我們可得知“麒”大概是雄性的,而“麟”“麐”所指的應該是雌性的。《說文解字》將“麒”稱為“仁獸”,是一種有“仁德”的動物。如前所說,理論上“仁德”說的是人與人之間的關系,如果只有一個人的話,他是不可能被稱為“仁人”的,需要兩個人以上,我們才可稱其為“仁人”。我們在這里大概可以得知“麟”是體形龐大的、雌性的鹿(“牝”是雌性的意思)。《說文解字》已告知我們“雄、雌”“大、小”等等的分別。“麟”“麒”“麐”這三個字,如果我們當作是“長頸鹿”,這是另一回事,但是在《說文解字》的時代就會將它分得很細致,有雄雌、大小之別。根據以上所述,“麒”是雄性的,“麟”是雌性的。

麒麟何以被稱為“仁獸”呢?沈約《宋書》云:

麒麟者,仁獸也。牡曰麒,牝曰麟。不刳胎剖卵則至。麕身而牛尾,狼項而一角,黃色而馬足。含仁而戴義,音中鐘呂,步中規矩,不踐生蟲,不折生草,不食不義,不飲洿池,不入坑阱,不行羅網。明王動靜有儀則見。牡鳴曰“逝圣”,牝鳴曰“歸和”,春鳴曰“扶幼”,夏鳴曰“養綏”。

當中提及的“麒麟”是仁獸,指出其雄性是如何的,雌性是如何的,亦提到它“麕身而牛尾”,此與上引內容相近。這里還有一些新的信息,例如提及麒麟“狼項而一角,黃色而馬足”,即整體是黃色的,有馬的腳。此后提及麒麟“含仁而戴義”,且“音中鐘呂,步中規矩”,即其發出來的聲音很典雅、雅正,它走的每一步都很符合走路的法則。它甚至“不踐生蟲”,即在走路的時候不會踩到一些活著的昆蟲,在走路前就規劃過行走的路線,“不折生草”,即走路時所踩踏的,都是一些已枯死的草。

至于“不食不義,不飲洿池”一句,更為夸張,麒麟不吃不合義的東西,不飲用停積不流的池水,其飲食的標準不同凡響。“麒麟”更是“不入坑阱,不行羅網”,既不會自己跌入陷阱,也不會自投羅網,是一種很有趣的動物。最后提到,它只會于有賢圣君主的時候出現,也提到雄性和雌性各自的叫聲如何,以及春天和夏天時它們的叫聲如何。

字書與史書所載,畢竟只是文字上的記錄,較為抽象。事實上,明代的記載或許可以讓我們洞悉有關麒麟的新信息,對掌握其形象有所幫助。

在明代永樂三年(1405)的時候,明成祖下令鄭和、王景弘等人“下西洋”。伴隨而來的,一是鄭和船隊帶回來的各地物產,二是各國的貢品。

鄭和應該曾經到過印度、中東、非洲等地。《明史》里有記載不同國家的篇章,當中有一篇名為《榜葛剌》:

永樂六年,其王靄牙思丁遣使來朝,貢方物,宴賚有差。七年,其使凡再至,攜從者二百三十余人。帝方招徠絕域,頒賜甚厚。自是比年入貢。十年,貢使將至,遣官宴之于鎮江。既將事,使者告其王之喪。遣官往祭,封嗣子賽勿丁為王。十二年,嗣王遣使奉表來謝,貢麒麟及名馬方物。

“榜葛剌”就是今天的孟加拉國。在永樂六年的時候,當地的王——靄牙思丁派使者來朝見明天子,“貢方物”(即獻上地方的特產)。永樂七年,那些使者又來了,這次帶上了從者(即隨從)約二百人。自此之后,他們每年都進貢。那么,他們進貢了些什么呢? 永樂十二年,他們進貢的便是麒麟和名馬方物。明代翰林院里有一個名為沈度的人,他在永樂十二年的時候畫了一幅名為《瑞應麒麟圖》的畫,畫中描繪了1414年鄭和下西洋時榜葛剌國進貢的“麒麟”。其實在鄭和下西洋600周年(2005年)的時候,內地、香港和澳門都各自推出了一套郵票,其中在港、澳的郵票上都出現了“麒麟”的身影。

上邊展示的便是上文提及的《瑞應麒麟圖》,這幅畫其實有幾個不同的版本,當中一幅現藏于臺北的故宮博物院,上面寫有“瑞應麒麟頌序”,我們可以在圖里看見所說的序文。畫中可見一位外國的使者牽著一只進貢的動物。

《瑞應麒麟圖》有不同的“臨摹本”。但臨摹者對這種動物的認知似乎不太深入,雖然他們都在畫同一種動物,但畫中動物的花紋卻不太一樣,可見他們只是描摹了畫的大致內容,而內里的具體細節對他們而言似乎不太重要。但無論如何,我們從三幅畫中都能看到一只形象大致相似的動物。

上文提及的“榜葛剌”是否原產長頸鹿呢? 現在可知長頸鹿生活在非洲。但長頸鹿是從孟加拉國獻來的,這并不代表這些長頸鹿本來就生活在孟加拉國。它們有可能是由非洲運去孟加拉國,再由孟加拉國運來中國,這也不足為奇。

另外還有一幅名為《明人瑞應圖》的畫,藏于臺北故宮博物院,長頸鹿的花紋又與之前我們看過的幾幅有點不一樣。可見,從字書、史書到了明代的宮廷繪畫,長頸鹿成為“麒麟”。

除了文字、圖片的描述以外,前人對麒麟的記載也牽涉語音方面。例如《瀛涯勝覽》中的《阿丹國》篇,便有注釋提到麒麟的發音問題:“Somali語giri之對音,即gi?raffe也。”它提到索馬里語有“giri”一詞,乃是“giraffe”的對音。所以在非洲索馬里語里,麒麟(Giri)就是長頸鹿了。索馬里位于非洲東岸,乃鄭和團隊所達之處,所以起碼當時當地人會覺得長頸鹿便是麒麟。

現在,有些國家仍然保留了中國古代語言的一些特點,如在日語和韓語里,便直呼長頸鹿叫為“麒麟”。假設大家前往日本的動物園,想要尋找長頸鹿所在,只要搜尋“キリン”即可,在日本的動物園,“麒麟”便是長頸鹿。在日本的游戲“Pokemon Go”里,與長頸鹿有關的角色也是以麒麟命名的。

食自死之肉的騶虞

除了麒麟以外,還有另一種更為神奇的仁獸——騶虞。騶虞是什么動物呢? 讓我們先來看《說文解字》:

虞,騶虞也。白虎黑文,尾長于身。仁獸,食自死之肉。從虍吳聲。《詩》曰:“于嗟乎騶虞。”

從上可以得見騶虞大致的體征,它“白虎黑文”,尾巴比身體長。長尾巴有什么用呢? 應該是用于保持平衡。理論上,這種動物應該懂得爬樹,所以才需要這么長的尾巴。此外,《說文解字》也提到它是“仁獸”,是食“自死之肉”為生的。由此可見,騶虞應該是一種“腐食性動物”,它不會為了吃肉而襲擊其他動物,而是等其他動物死后才吃其身上的肉,從中得見這種動物的仁德。最后,《說文解字》引用《詩經》里的《騶虞》篇,提到“于嗟乎騶虞”:

彼茁者葭、壹發五豝。于嗟乎騶虞。

彼茁者蓬、壹發五豵。于嗟乎騶虞。

我們在考究某字的字義時或許會查找《說文解字》里的解釋,但這其實未必有意義,因為《說文解字》是一本經學的用書,它在一個特定的語境下才會有用,而這個所謂“特定的語境”就是指《詩經》《尚書》等書。《說文解字》的解釋很多時候是在呼應《詩經》或《尚書》等書中某一篇、某一句中某字的意思。許慎,世稱“五經無雙”,意為許慎是研讀五經最厲害的人,無人可與之匹敵。因此,許慎的《說文解字》,大多是對經書的解釋。

其后字書如《集韻》,只言“騶虞”為“獸名”,沒有太多的解釋。

至于《玉篇》則說“騶虞”為“義獸”,似與上文所言“仁獸”有所區別。如果按照“仁”字的意思,“仁獸”應該對它同種的動物很好。至于“義獸”,應該是指只做對的事情,不做壞事。然則,騶虞是仁或義,實難言詮。

《爾雅》沒有對“騶虞”的記載,引起了學者的關注,胡承珙《毛詩后箋》云:“《爾雅》自以獸非常有,偶遺其名,不得因此遂謂古無是物。”大抵這種動物并不常見,故而《爾雅》失記,但不可以說這種動物并不存在。

《山海經》便記載了“騶虞”,而且說其與麒麟有相似的特點:

林氏國有珍獸,大若虎,五采畢具,尾長于身,名曰騶吾,乘之日行千里。

上言“騶虞”,此作“騶吾”,“吾”“虞”古音相通。此言其體積“若虎”,且“五采畢具”。上引《說文》說騶吾“白虎黑文”,此則以“五采畢具”狀寫騶虞。理論上,五彩的動物很容易被發現繼而被吃掉,所以這個描述有點奇怪。當然這里也有和《說文解字》相似的描述,如二書皆言騶虞是“尾長于身”。

然后,《毛傳》里面提到:

騶虞,義獸也。白虎黑文,不食生物。有至信之德,則應之。

指“騶虞”不是仁獸,而是義獸,也提及它“白虎黑文”,又和《說文解字》的解釋一樣,說其“不食生物”。“有至信之德,則應之”則提到了騶虞出現的時機。一般人呼叫它,它是不會出來的,除非該人是一個很有信用的人。

以上種種描述,都把人世間的優良美德加諸騶虞身上。我們要思考一個問題:在什么情況下,人才會如此希望動物擁有眾多不同的美德? 或許,生于亂世,人類才會有這樣的想法。

三國時的陸璣所著《毛詩草木鳥獸蟲魚疏》云:

騶虞,即白虎也。黑文,尾長于軀。不食生物,不履生草,君王有德則見,應德而至者也。

很清楚地提到騶虞是“白虎黑文”“尾長于軀”;“不食生物,不履生草”,即如剛才所提及的麒麟一樣,它不會踩踏有生命的草;一定是有德的君王在位,才可以見到它,它是“有道則見,無道則隱”的神奇動物。

不論騶虞是仁獸還是義獸,騶虞之為仁獸,主因在于其吃自死之肉的生活習性,而食“自死之肉”的這項特性其實就如今日所謂的“食腐動物”(如禿鷲、禿鸛、鬣狗、狼獾、豺等),可是人類似乎沒有打算要將此等動物封為“仁獸”。

明代不但有麒麟,還有騶虞。周王朱橚(明太祖朱元璋的第五個兒子,明成祖朱棣之弟)在明成祖朱棣登基之后,策劃了進獻騶虞之事。此事同樣有人繪畫下來:

圖中可見其“白虎黑文”“尾大于軀”(有長尾)的外形,算得上非常逼真。當然,重點是這種動物只會出現于君王有德的時候,所以周王朱橚也是為了自保才上獻這種動物,欲借此表明朱棣乃是仁德至上的君主。此畫有合共二十八個官員的賀辭,內容全為歌頌明成祖得“騶虞”一事,鋪張揚厲,辭藻華茂。

不管前代的騶虞是真是偽,朱橚請人繪畫的騶虞圖,像極了今人所謂的白虎。但那只“白虎黑文”的“騶虞”又是否為真呢?“騶虞”又是否是一種這樣的動物呢? 騶虞畢竟奔跑速度飛快,又“不食生物,不履生草”,與白虎不盡相同。如果根據明代的畫像,騶虞可能與如今已絕種的亞洲獵豹更為相似。有學者作出考證,指出騶虞應該是“白化”的“王獵豹”(King cheetah)。這種動物的尾巴很長,跑得很快,懂得爬樹(尾巴可用于平衡)。另一種講法認為騶虞乃是雪豹,這種雪豹生活在亞洲的山區,或許更為貼近明人所可得見并加以繪畫者。《明內府騶虞圖》所畫的動物便與雪豹最為相似。

仁獸與人禽之辨

有一個問題特別值得大家思考。孟子嘗言:“人之所以異于禽獸者幾希”,即人和禽獸相差的地方其實很少。有時候,我們會說這只動物很有“人性”,我們也會說有些人是“豬朋狗友”“禽獸不如”“衣冠禽獸”等,這些都是日常生活中經常會聽見的成語。一個“禽獸不如”的人和一只很有人性的狗,究竟誰更像“人”一點呢?

中國古代的先哲常常討論一個問題——人禽之辨。人與動物其實有何分別?《圣經》里面指出:“神創造人,賜給人靈魂(創1:26-27);但神造動物卻沒有賜給他們靈魂。(創1:9-13)”

此外,《尚書·泰誓上》里面曾指出“惟人萬物之靈”;《孟子》里面說“人之所以異于禽獸者幾希”(8.19)等等,其實各書都有不同的說法,《孟子》里也提到:

口之于味也,目之于色也,耳之于聲也,鼻之于臭也,四肢之于安佚也,性也。(14.24)

意思是我們的五官各自有其欲望,我們的身體不喜歡勞動,這些其實全部都是人的天性,人要往上提升,才算是真正為人。所以,如果從另一個角度來看,今日社會經常流行“躺平”一語,當人“躺平”的時候,其實便是《孟子》所謂的“四肢之于安佚也”,當整個人都“躺平”了后,其實就是連“人之所以異于禽獸者幾希”的那“幾希”之處都失去了。

無論如何,麒麟和騶虞的故事,其實皆與“人和動物的互動”有關。動物界里有“仁獸”,主要原因在于:人將世間往往很多不同的事情投射到動物身上,不論是仁獸,還是義獸,其實都是同一個道理。動物是否真的有仁、義呢? 現實未必如此。只不過當人世間缺乏這些美德時,人們就會將這些想法投射在動物身上。仁獸與義獸的出沒,其實也是人類行為的一種警惕。

(作者為香港中文大學中國語言及文學系教授)