《黃河》2023年第3期|高旭:聽曲有吟戲有言

高旭,朔州人。山西省作家協會會員。朔州市文聯工作。1997年開始,在《中國女性》《特別關注》《青年一代》《黃河》《映像》《山西日報》等報刊雜志發表作品。

聽曲有吟戲有言

——重念朔州大秧歌

高旭

一襲薄衣,碎步輾轉;一綹細發,對鏡巧笑;裊裊余音,聲聲顫板;水袖翻飛,前塵滾滾;凌波蓮步,流年似水。

開場散場間,走來又別離,吟唱又無言。在逝去流光的豐壤里,在充滿迷惑的魅影里,在這座古稱“馬邑”的老城里,你帶著田野的氣息和泥土的芬芳,在厚重的歷史里,蹚過桑干河畔的“水空間”,踏過古墻老堡的“土空間”,三四人千軍萬馬,六七步萬水千山,至性至情、婉婉轉轉、薪火相傳走過600余年,以戲曲藝術的形式盛開在老百姓心中。幾百年來,我的鄉親們,唱著大秧歌,看著大秧歌,聽著大秧歌,也演繹著大秧歌。那響徹云霄的高腔,刺破蔚藍的穹廬;幽咽低徊的慢板,婉轉進千家萬戶。在朔州這方承載著幾千年歷史文化的土地上,寒來暑往,酣醉了正月的年酒,生動了過節廟會的氛圍,也染紅了豐收的臉龐。

我帶著我的心、耳朵、眼睛,讀你、聽你、看你,零零碎碎,點點滴滴。

/01/

笙歌婉轉

歷史長河中積淀的厚重傳統文化是城市獨特的印記。不只是文字與影像,走進百姓日常生活中讓民眾充分接觸并感知的,還有一種文化——戲曲。和文學、書畫、舞蹈、民間工藝等璀璨的中華文化一樣,經過幾千年的發展,中國戲曲豐富多彩,多少年來,無數著名的歷史和傳說通過戲曲表演的形式得以家喻戶曉。

朔州大秧歌,我的家鄉戲,這種從老百姓田間地頭的勞作中演化而來,糅合了唱念做打,以板鼓、挎板、馬鑼、板胡、笛子、三弦等伴奏樂器為輔的優美地方戲曲劇種;這個具有豐富表現力,表演質樸細致,行腔抑揚酣暢,既有較多曲牌,又有較完整板腔的舞臺表演藝術;這個有著廣泛深厚群眾基礎的地方戲,經過歲月洗禮,賞心悅目地妙曼起陣陣泥土芬芳,高亢激昂、活潑遒勁地飄蕩起陣陣妙韻清香,出落成灑脫的模樣,見證著秀美朔城的悠悠歲月,盛開在這座底蘊深厚的古城里。無論是華麗劇院,還是田間地頭,或是古城街區、街頭廣場等群眾能廣泛參與的區域,戲臺一搭,人頭攢動,隨著那冷不丁響起來的鑼鼓點,哼幾句曲腔,道幾出劇目,一邊欣賞,一邊品味,一種文化的意蘊,一份積淀的情感,一層彌久的甘意,氤氳在了詩意與情致的世界。

那,是一份割舍不了的情懷;這,便是戲曲文化的魅力。

2006年5月20日,國務院批準命名了第一批國家級非物質文化遺產名錄(共計518項),傳統戲劇類秧歌戲中,朔州大秧歌位列其中。國家的重視無疑對保護、傳承和發展朔州大秧歌這一地方戲曲藝術,起到了更好的促進作用。

記憶、文化、歷史、傳統,是一個城市人文精神的積淀。翻閱收集回來的沉甸甸的資料,我盡力搜尋那些埋伏在文字里的記憶,在1998年由鐘聲揚先生主編的《朔州地方戲曲音樂》中,這樣寫道:

明末清初,土灘秧歌搬上舞臺,成為一種定型的戲曲形式。……一人領班、聚合各村莊藝人組成“攢班秧歌”巡回演出,幾個戲班往往同臺或對臺表演,它們之間互相學習,取長補短,在藝術上不斷交流,……從劇目、扮相、表演、伴奏等方面都有了自己的程式、戲班漸趨正規,形成了較完整的朔縣秧歌。

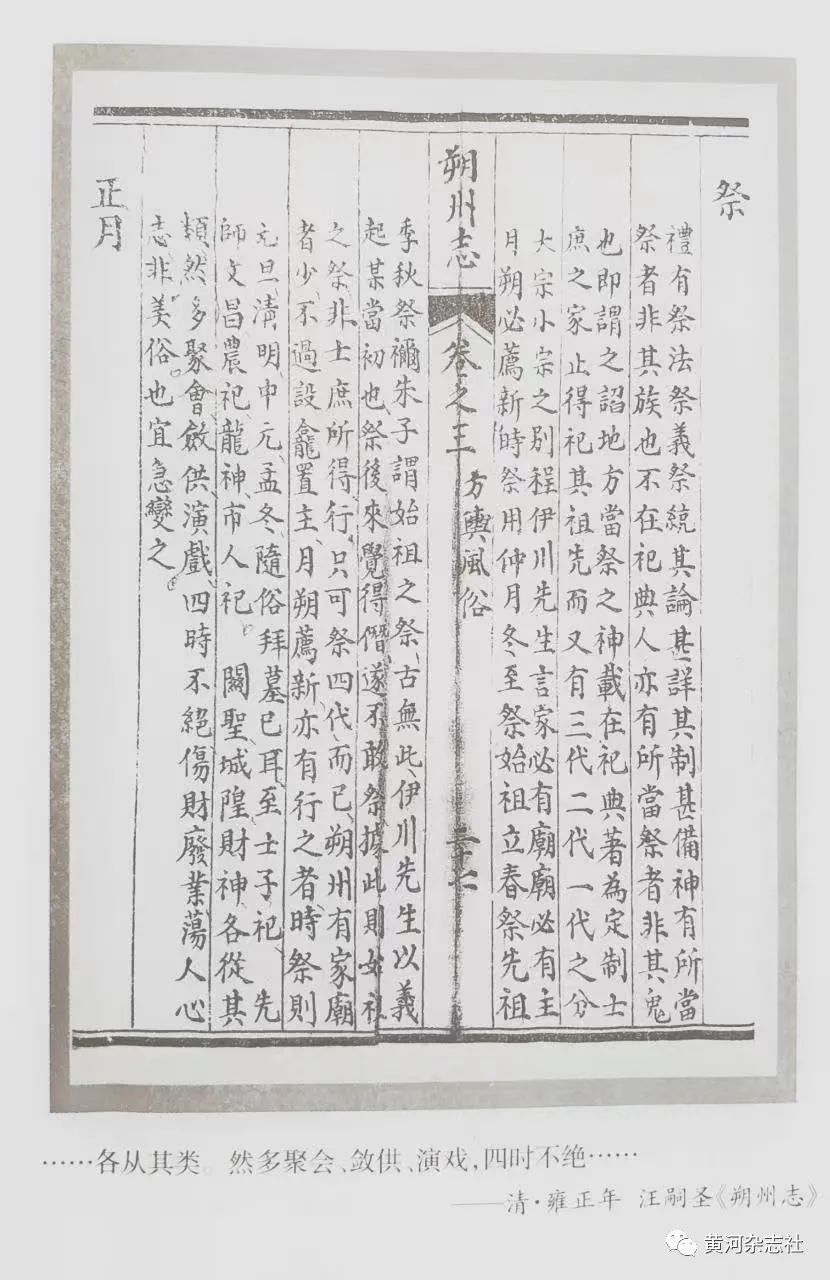

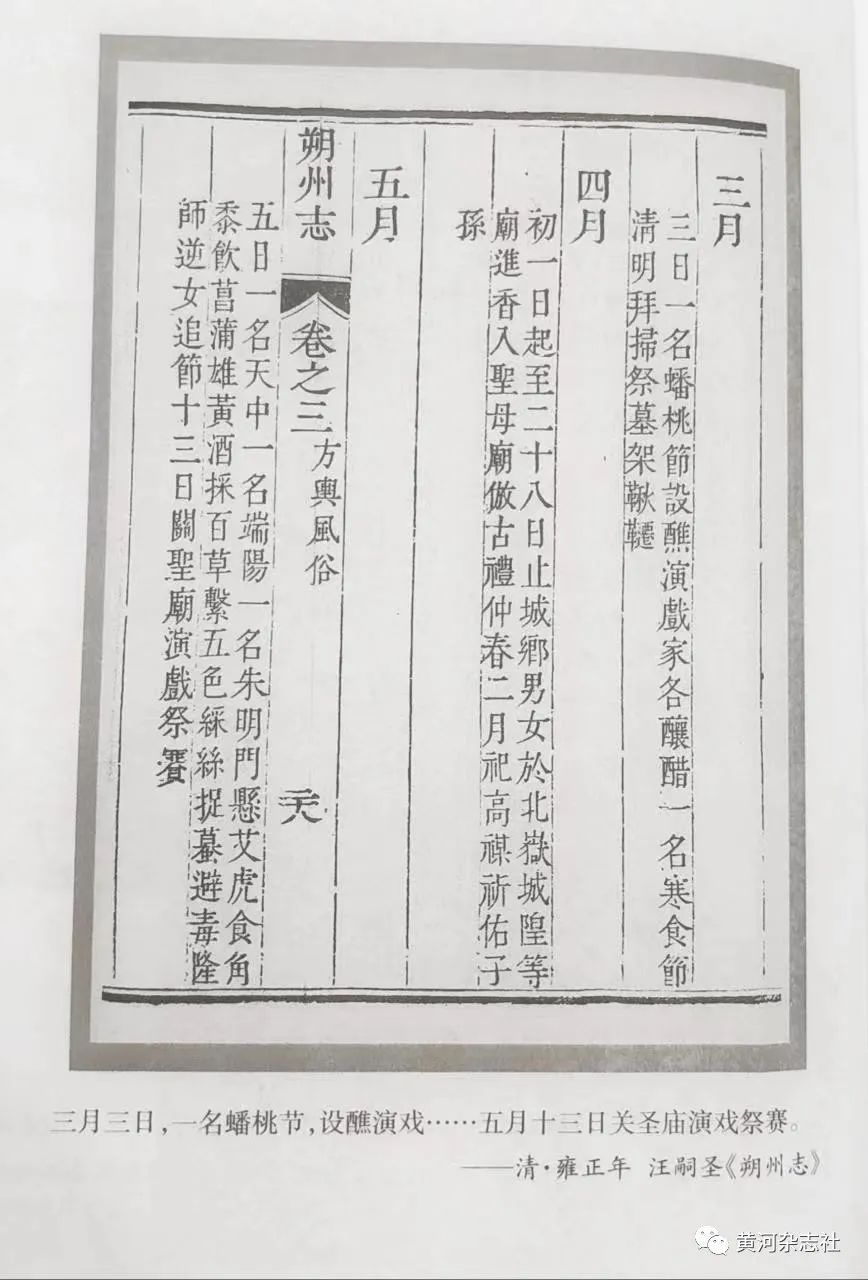

據清雍正年間重印的《朔州志·風俗志》載:“三月三日蟠桃節、設醮演戲”,“五月十三日演戲祭賽”。演什么戲?沒有說明。但《朔州志·藝文志》又載雍正三年知州汪嗣圣的《禁夜戲示》說:“朔寧風俗、夜以繼日、唯戲是忱、日日管弦、夜夜簫板、淫辭艷曲、丑態萬狀,正人君子所厭見惡聞,愚夫愚婦方且雜踏于稠人廣眾之中、傾耳注目、嬉談樂道”。據說當時朔州只有賽賽、秧歌班社,梆子戲班社則為后來才有的,而外來的戲曲班社又不可能常年停留在朔州“日日管弦、唯戲是忱”的局面;況且梆子戲演宮廷朝代戲,是正人君子能夠接受的。只有秧歌戲是土生土長、基于勞動人民生活,反映勞動人民精神風貌的劇種,因而人人會唱,村村能演,每逢農歷正、二月,六、七月和秋收后,是唱秧歌的旺季,表演形式近于人民生活,語言粗俗,丑角調戲、嬉戲逗樂,這是所謂“淫辭艷曲丑態萬狀,正人君子所厭見惡聞”的,然而“愚夫愚婦方且雜踏于稠人廣眾之中,傾耳注目,喜談樂道。”

據清光緒三年重修的《神池縣志·民谷條》載:“正月十五日鬧社火、唱秧歌、道情。”

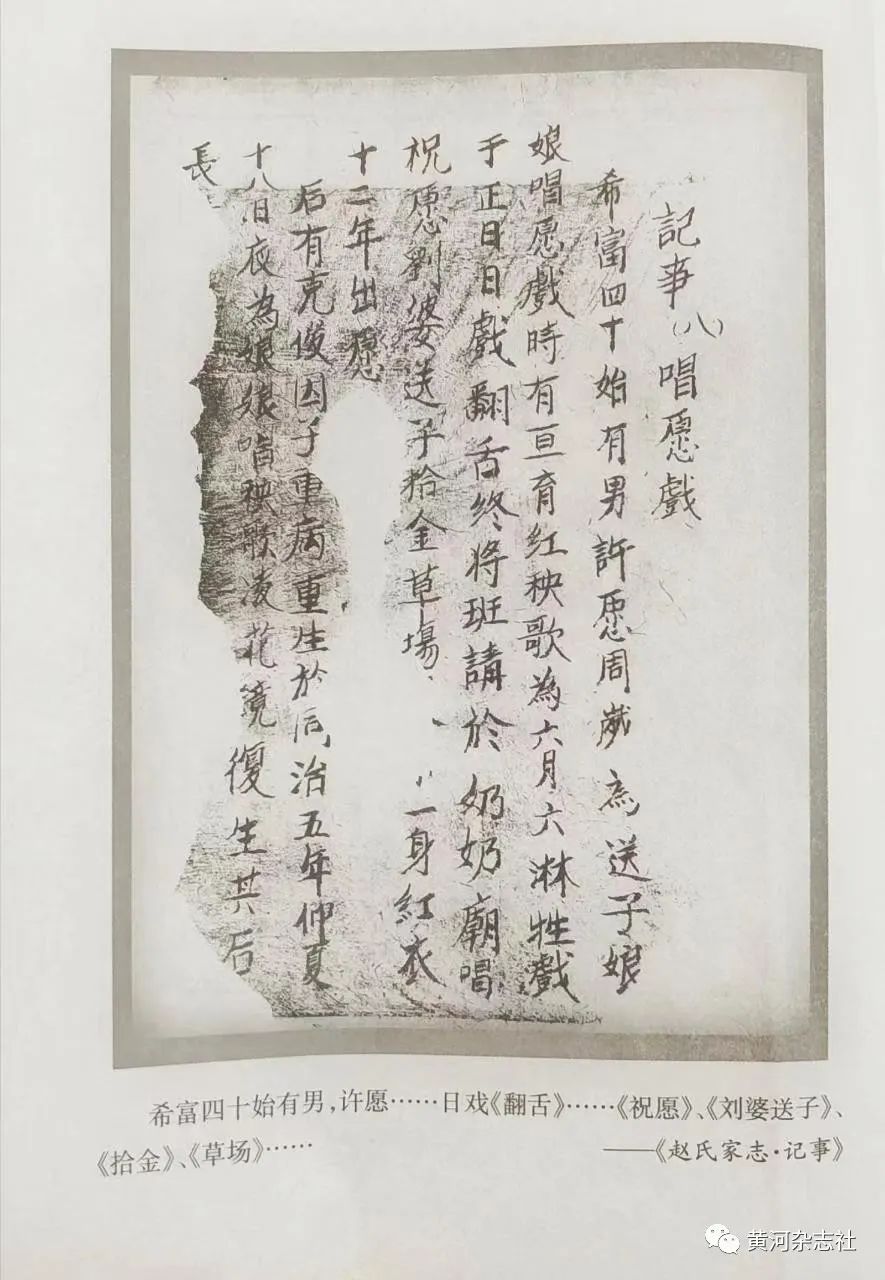

又據朔州馬邑《趙氏家志,記了篇第八:唱愿戲》載:雍正六年希富四十始有男,許愿周歲為送子娘娘唱愿戲,時,有秧歌戲為六月六日淋生戲,于正日日場巧女翻舌終,將戲班請于奶奶廟,唱“祝愿劉婆送子、拾金”,爾一身紅衣十二年。后有克俊因子重病重生,于同治五年仲夏十八日,為奶奶廟唱秧歌“對凌花、復生”,其后子長壽。

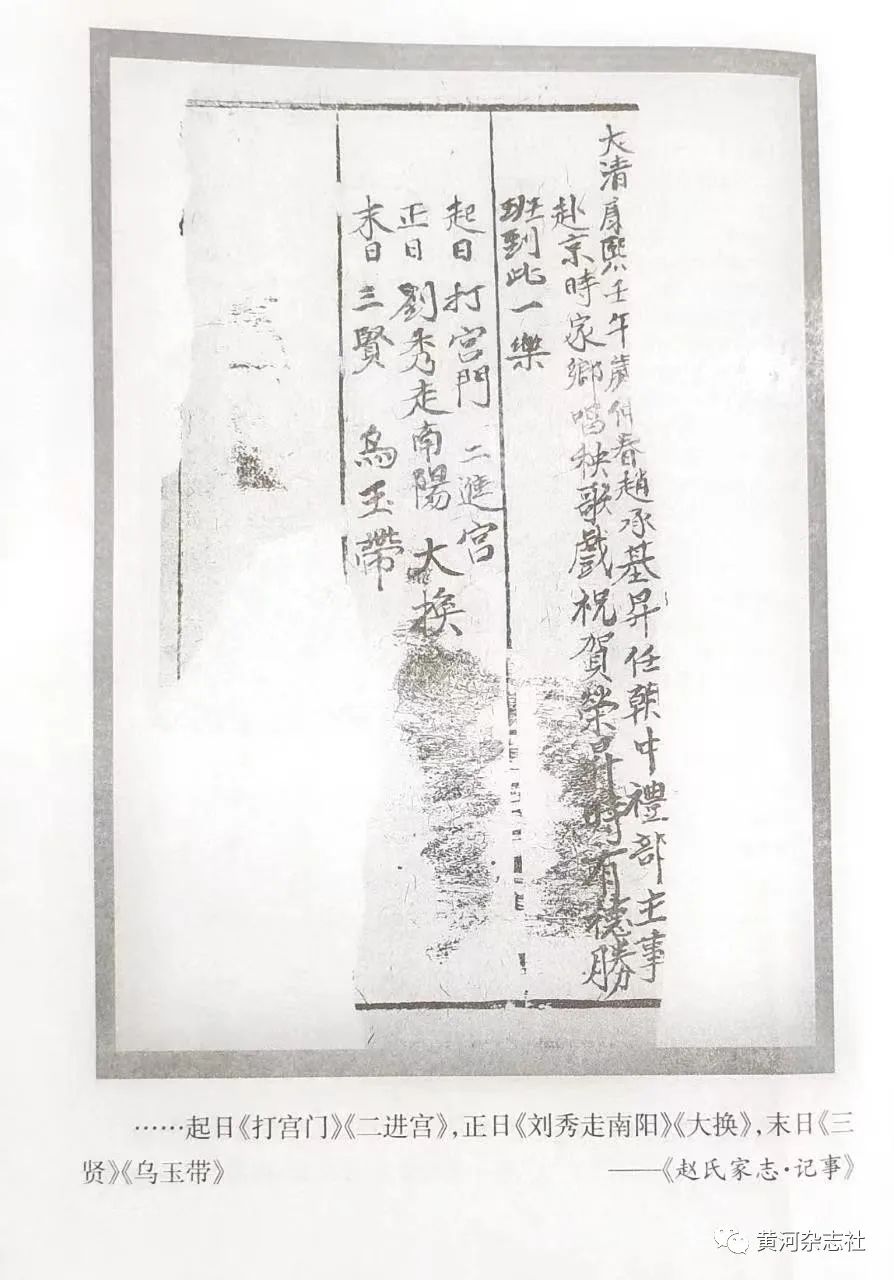

朔縣劉家窯舞臺題筆中寫道:雍正九年七月議合秧歌班到此一樂,唱《安安送米》《雙驢頭》《趕子》《教子》《吉子》《花亭》《列女傳》。有孔三旦、孔尚玉、梁余修、李元、德小、二濃帶。德小班頭。

九輩藝人按相差二十五歲往前推也卻好是雍正年間。

朔州大秧歌歷史資料

湊熱鬧也罷,看光景也罷,游戲也罷,演戲、聽戲,成為那個時代民眾生活里不能缺的調味品,一有戲來蜂擁而至。歲月經年,這個較大的富有特色的地方戲種日趨成熟,聲腔、旋律、唱念不斷豐富發展著,也鏗鏘有力地生長著,妝點了多少平淡而不平庸的日子。在這宏遠的歷史縱橫中,大秧歌刺進漫天云朵,穿過大明的落日余暉,和著朔風之聲,在天寬地闊滔滔不絕的間隙里,追光逐影,越過露水,越過晚霞,“于稠人廣眾之中”走進徐徐展開的清朝。藝人們忙完了這場熱鬧,脫下華麗戲服,卸去濃妝重彩,豪邁地行趕到下一場。故事中講的,生活里有的,統統搬上舞臺,流淌成有聲有色的歷史,一方小小舞臺演盡風云變幻、悲歡離合。

我是在劇團大院里長大的孩子,讀罷這些文字,山一程,水一程,隨父母一起去下鄉演出的歲月便浮現眼前,一點點地蕩漾豐盈起來。

劇團是靠演出生存的,一年里大部分時間,劇團都在下鄉演出。娃娃們往往會擠在駕駛室內,但我還是比較喜歡和團里長輩們坐在裝著層層疊疊戲箱和行李的“車斗”里,細水長流的是人間的煙火,在“車斗”里搖搖晃晃的前行中,柳綠花紅里感受撩人春色,驕陽似火下走過日修夜短,金風颯颯中看盡層林盡染,頂風冒寒走過季節的悄無聲息。

劇團下鄉演出,靠的是老百姓的口碑,所到之處廣受歡迎的背后,折射的是傳統文化的價值。一個臺口少則三天,多則七天。每天會演兩場,一個是下午場,一個是夜間場。下午場一般是折子戲,夜間場是本戲。坊間流傳這一段話:“秧歌劇團演什么戲?頭一天不用問,《泥窯》《斬子》《審誥命》;第二天不用看,《牧牛》《算糧》《大登殿》;黑夜還有個《牧羊圈》。”群眾的廣泛認同,以及對各類人物故事、戲曲唱段和演出劇目的熟稔,離不開一代代老藝人“口傳心記”的堅持與貢獻,這既是對傳統文化審美體驗的傳承,也承載了演員與群眾共同的生活情感。

朔州大秧歌《泥窯》走進中南海劇照

猶記得上世紀八十年代初那個異常寒冷的正月,一個鮮有劇團來的三十來戶人家小村莊,隨著載有燈光、音響、幕布、文武場箱子、服裝、行李的車的到來熱鬧起來。村民和裝臺人員一起抬下大衣箱、二衣箱、三衣箱、頭戴箱、道具箱,那里面有王侯將相的戰旗,也有才子佳人的水袖,更有演員們不舍的情結。一陣扛扛抬抬,又爬上爬下裝燈光、裝音響、布光、布線、布景。一切就緒,已臨近傍晚,天色暗了下來,光陰的消磨中褪去顏色的戲臺,在嗚嗚吼起的冷風中倔強地撐著往日喧囂的排面,幕布高低翻飛著,隨著大燈的照射戲臺呈現出一抹溫暖的亮色,后臺的演員們在開戲前一小時就開始各自舉著化妝鏡,描眉、畫眼、點朱唇、插發簪、戴頭面,“大衣箱師傅”對劇目、劇情早已熟知,將演出需要的戲服行頭按照角色扮相、扎扮規制有序掛好,靴鞋褲襖整理妥帖,隨著一陣穿靴聲、衣帶聲、文武場的調試聲,忙而不亂的后臺準備就緒。

朔州大秧歌同其他戲曲藝術形式一樣,在臉譜上,生、旦、凈、丑,都有各自的基本譜式,整體色調凝重,整個臉不大破,只用墨、白粉、大紅三種顏料。清末民初后,仿效晉劇臉譜,有了不一樣的生色;在服飾上,從布質提高到了絲質品,到清末民初,尤其是解放后各個行當的扮相服飾,類似于晉劇和北路梆子戲的扮相服飾。比如觀眾看到龍袍黃蟒的人物,就知他是皇帝;看到鳳冠霞帔的人物,就知她是娘娘;看到團領衫官衣的人物,就知他是文臣;看到背插“靠旗”的人物,就知他是武將。這些程式,在長期積累過程中,已同觀眾達成默契。再加上妝容的種種刻畫,劇中人物一出場,觀眾就能對這個人物的年齡、性別、社會地位、生活境遇以及人品有一個初步概念。

舊時閑暇,沒有那么多娛樂方式,看戲便成為日常生活最鮮亮的裝點。

那一晚,月光清冷蒼白,我清楚記得演出的是移植劇目《趙氏孤兒》,元代紀君祥創作的雜劇,一部最具經典價值的中國古典悲劇之一。它恢弘的人性主題、深厚的歷史底蘊、廣闊的人文背景,在歷經了多種藝術形式后在群眾中早已深入人心。此劇是大秧歌劇團成立后排演的一出劇目,從劇本創作到舞臺演出均進行了調整,劇中大量唱詞與念白不僅切合朔州大秧歌常用的曲牌,而且將朔州的民間俚語和情趣滲入其間,讓劇本以及演出更具地域色彩。

老藝人張元業飾演程嬰,我父親高希源飾演屠岸賈,楊補蘭老師飾演趙朔,劉玉香老師飾演德安公主,張秀玲老師飾演孤兒趙武,王玉玲老師飾演丫鬟春來。俗話說,看戲看角兒。老藝人張元業(藝名元順旦)扮相好,做功大方,表演細膩,群眾說,看一看元順旦,三天不吃飯;我父親高希源、楊補蘭老師、劉玉香老師屬于中年演員,都是團中的頂梁柱;張秀玲老師、王玉玲老師是接過師傅們手中的接力棒繼續前進的演員,皆是后起之秀。這些演員表演程式個個出彩,四功五法也講究,所以,當演出劇目和演員寫在那塊立于臺下的黑板上時,寒冬里的小山村便點燃“一把火”,老中青三代演員同臺演出,仿佛一場鄉村嘉年華,驚艷了鄉村大舞臺,點燃了村民對精神文化生活的饑渴。

群眾看戲的心情是迫切的,村民幾乎家家戶戶廣發邀請帖,請親朋好友來村里聽戲。周邊趕來的村民,或早早就搬著板凳來占地方,或結伴步行或騎自行車摩托車陸續而至,臺下聚集了越來越多的人,縮在后臺凍得瑟瑟發抖的我看得真真切切。有小孩偷偷溜到后臺看演員化妝,看花花綠綠的戲服,沒人顧得上理會孩子們的好奇心,因為演員的全部心思,都在面前架起的菱花鏡子里。說到此,不得不提演員的扮相。傳統戲劇帝王將相、才子佳人、英雄俠士、市井庶民,各種行當在服裝、頭飾都有自己的扮相程式,穿戴是要符合人物身份的。旦角演員的包頭與妝面我最喜歡,層層黑色水紗上,梳起大抓髻頭,戴上水鉆頭面,粉面桃花,杏眼柳眉,深情的,柔情的,一回眸一轉身一凝神,蕩滌了千年時光。母親上下兩層的頭飾箱是我經常翻騰的,那些緞、綾、絹和絲絨制成各種簪花,以及成套的水鉆頭面,讓我移不開目光,那些精美繁復的頭飾裝飾了我童年的夢。也是受成長環境熏陶,耳濡目染,我常常頂著一頭珠翠步搖簪花,偷偷穿上帶水袖的女帔戲服,學著母親的身段,翹起蘭花指道幾句念白,踩著碎步走上兩步,就覺得美不勝收。

那時的劇團演出和現在不同,演唱沒有胸麥,只是在舞臺中央立兩個話筒,而演員在舞臺上表演不可能只站在話筒前,觀眾的耳朵是挑剔的,容不得半點作假。老祖宗立下規矩,一旦開嗓就必須唱完。朔州大秧歌屬于板腔體類的地方戲曲劇種,演唱多是本嗓演唱,在舞臺上要將聲音清晰自然地傳送給觀眾,靠的是演員的真功夫、硬功夫。梨園行吃的是辛苦飯,冬練三九,夏練三伏,倘若學藝不精,在舞臺上出現失誤,不僅落得同行取笑,更可能被觀眾喝倒彩。

北方的冬天干冷得無孔不入,零下二十多度的寒夜里,即便裹緊大衣都冷得徹骨。一陣密匝匝的鑼鼓點兒響過,文武場鼓瑟鏗鏘,大戲緩緩開場。呼呼的朔風嗆得演員張不開口,這對嗓音、體力、精力都是很大的考驗。行內有句話說“凍不死的青衣,熱不死的花臉”,意思是旦角演員為了體形好看,演出時內里不穿厚衣服;花臉演員為了體形魁梧,數伏天也要穿棉質的廓形內襯。演員,演出是他們的職業,要對得起這份職業,對得起他們熱愛的藝術,就沒有投機取巧,只有真誠的態度。更何況群眾的追捧與守候,深深觸動著演員們心底。雖然冷,但不管主角還是跑龍套的,有多大勁使多大勁,都盡力扮演好自己的角色,一招一式、一起一落、一跪一拜、一顰一笑沒有落下,無論是念白還是唱腔,情緒傳達非常到位,聲音隨著冷風蕩氣回腸地盤旋在空中,高音處周匝數遍,低音處娓娓柔美,高旋低轉間,演員們濃墨重彩地塑造了以程嬰為代表的仁人志士為保護趙氏孤兒而作出的巨大犧牲,彰顯出的正義之氣和堅毅隱忍的民族精神,對觀眾的心理和情感產生震撼。滿宮滿調的演唱,游刃有余的演技,溫暖悅耳的嗓音,緊緊地扣住觀眾的心弦,使他們放空了心,忘了寒冷,忘了勞累,忘了紛擾,隨著劇情的起伏,伸長脖頸,鼓掌、叫好、嘆氣,與劇中的人共情、共鳴,被故事中的人物牽動著心緒,或晃動著腦袋凝神細品,或手腳起落打著板點,或拼著力氣大聲叫好。且看散戲后遲遲不走的觀眾,且聽觀眾返程路上或高或低的邊走邊唱,這便是逢著酸甜苦辣對了口味兒了,那就真真兒沒個夠的時候了。

戲曲本身就是一種品味、一種享受,品唱腔,品扮相,品做功,看門道,看歷史,看文化。這其中韻味,有演員的情懷,有百姓的情感,有文化的傳承,所有酣暢淋漓都在戲里回旋,所有塵俗喧囂全部拋在腦后,所有紛擾雜亂盡可置若罔聞,這是在歲月深處靜靜飄香的中國戲曲美學。這何嘗不是一種心靈的撫慰!所謂“人間百態是戲劇,座中常有劇中人”,便是了。

不同地方的戲曲有不同的風格和特色,作為“活態”的傳統文化表現形式,為大眾喜聞樂見。大秧歌這門地方戲曲表演藝術幾百年來在各地迎風怒放、久演不衰,源于直接從生活體驗和提煉的表演程式,模擬其形,攝取其神,加之創造者巧妙的構思,形態萬端地塑造劇中人物,形成了自己獨特的地方戲表演形態。不過,還有一個更重要的原因,如果要用一個字來形容,那就是“真”。觀眾是衣食父母,演員在舞臺上對觀眾最大的真誠,就是認真演戲,臺前幕后所有演員皆進入劇情,方可抓住觀眾的情緒,把觀眾帶入到劇情,這,才是原動力。

鑼鼓響,腔音起,又見彩繡鮮衣,又遇生旦凈末丑。一方書案,一盞殘燈;一出歡喜,一出悲戚;以鞭代馬,以槳代舟;爬山乘舟,騰云駕霧;三五步走遍天下,五七人百萬雄兵。每一次描眉抹唇,便是一次傳統與文化的綻放;每一次穿上戲服,便是一次時間與心靈的丈量;每一次粉墨登場,便是一種傳承與發展的融通。他們不需要什么符號化的頭銜來作為褒獎,在廣闊的歷史中,廝守著這方舞臺,用心用情演繹著“戲比天大”的精神追求,不去也不可能去滿足每一個人,而是找到與自己同頻共振的那一部分人,終其一生,共同見證時光長河里虛實相生的戲劇生活。

或許是耳濡目染,我是喜歡戲劇的,喜歡她的顧盼生輝,喜歡她的行云流水,喜歡她的動人心弦,更喜歡她關乎深情的中國傳統文化元素,那是最深沉的人世間的美好境界。

/02/

曲盡其妙

劇目,是戲曲藝術的本體。一個好演員,乃至一個劇團,必有拿手劇目。

大秧歌現存傳統劇目共有50多個,小秧歌階段只有《拉老漢》《割紅緞》等十幾個,到清初上了舞臺發展成比較成型的戲曲形式后,逐漸增加了“出、會、本”戲,如《金哥報喜》《三復生》《三賢》等30多個劇目。這些劇目以道教故事和民間故事為主,是當地藝人根據生活實際創造的,生活氣息濃厚,地方色彩豐富,充分表現著塞外人民的民俗民風。尤其“三小門”戲,演出風格詼諧,演唱形式靈活,深受群眾喜愛。

新中國成立后,大秧歌華麗轉身。1953年,朔縣新樂劇團成立,這是大秧歌第一個有組織的演出團體。1956年,經上級批準,正式改名為“朔縣大秧歌劇團”,建立了正規的管理和演出制度,招收女演員8人,全團55人,進入蓬勃發展時期。劇團請了樂理老師和武功老師,行當再次擴大,增加了武生、刀馬旦、文丑、武丑、大花臉、二花臉、龍套、校尉等。組織的擴大,唱腔曲牌的改進完善,表演動作的不斷提高,整個唱念做打逐步優美化,再加上《雙羅衫》《三進士》《十五貫》《審誥命》等二十個官宦宮廷戲的演出,受到群眾的一致好評。群眾稱贊道,“蘭花紅”(周元)唱腔宏亮扮相好,“白靈雀”(白俊英)吐字清楚真嘴巧,“三蘭一花” (楊補蘭、郭玉蘭、石秀蘭、金翠花)各有一套,郝躍先耍鞋抹得好泥窯。

傳統戲《打金枝》劇照

傳統戲《梁山伯與祝英臺》劇照

上世紀六十年代,戲劇百花園一片荒蕪,黨和政府提出了整理改編傳統戲、新編歷史劇與創作現代戲“三并舉”的戲曲劇目政策,戲曲園地百花齊放的春天到來。1970年,朔縣大秧歌劇團重整旗鼓,招收了第三批男女學員,主要演《紅燈記》等八個樣板戲,《杜鵑山》《朝陽溝》等二十多個現代戲,及《攔車》《一份合同》等二十多個自編秧歌戲。同時,部分老藝人挖掘整理了一批傳統劇目,也創作了一些現代戲。他們在繼承傳統的基礎上,在表演、唱腔、伴奏等方面都有所革新和創造,從而使得朔州大秧歌形成了獨特的文化特質和風采,更加豐富多彩,一些優秀藝人膾炙人口的唱腔也通過觀眾之口流傳于三晉大地。有影響力的代表劇目,有《明公斷》《三復生》《花亭》《王花買父》《逼上梁山》《趙氏孤兒》《牧羊圈》《打漁殺家》《三賢》《三復生》《秦雪梅吊孝》《烏玉帶》《教子》《明公斷》《走山》《六郎斬子》《算糧登殿》《姊妹易嫁》《李雙雙》《朝陽溝》《小二黑結婚》等傳統戲和現代戲,這些劇目以嶄新的藝術風格、濃郁的生活氣息亮相于大秧歌舞臺。

其中,出自宋代話本《錯斬崔寧》的傳統戲《十五貫》經過整理改編重新搬上舞臺。該劇適應百姓的審美趣味和欣賞心理,塑造了三種官場人物:辦案憑跡象作主觀臆斷還自負才智的縣令過于執;安享尊榮、只管上傳下達的巡撫周忱;舍官為民請命、務求查明真相的太守況鐘。

【介板】猛聽得譙樓上三更三點,【頭性】更鼓聲敲得我意亂心煩,奉上臺決囚犯受命監斬,卻不料朱筆待點犯人喊冤,仔細查驗判決有偏,倒叫本府當堂作了難,難的是我想救卻無權,我豈能忘記了人命關天,無錫縣人命案猶如草菅,我豈能負圣命冷眼旁觀,證不全來怎能定案,人未訪地未查怎辨愚賢,【慢二性】斷命案我能以常理判斷,更需防屈打成招把人冤,刀下留人把督爺見,奢望他見到我再查再勘,怎奈他三請四傳不見面,遲遲不出身如磐,這才是急病偏遇郎中慢,急得我心如煎坐立不安,【三性】光陰貴勝似那黃金千萬,果然是侯門愛貴,難難難……難上加難。

1977年6月,大秧歌劇團去陽泉觀看陽泉市晉劇團演出的傳統劇《逼上梁山》,回來便硬著頭皮排演了《十五貫》和《逼上梁山》,當時震動極大。朔縣和鄰縣城鄉群眾奔走相告,紛紛趕來,一方面是大家十幾年沒看歷史戲想看稀罕,但主要還是想看個究竟——“敢演舊戲嗎?”男女老少絡繹不絕,老人看了嘖嘖稱贊,年輕人看了詫異。

周元老師是五十年代到七十年代一流的須生演員,藝名“蘭花紅”,其藝術特點:扮相俊、嗓門好,音質純凈結實,起調、落調,句間、句尾的拖腔,剛勁有力,有很強的藝術感染力。在朔縣大秧歌的下鄉演出中,哪里唱戲有周元,哪里的觀眾便分外多。1956年朔縣大秧歌劇團成立到1967年的11年里,周元在劇團擔任須生,再加上解放以后的女演員上臺,大秧歌迎來了巔峰期,巡回演出遍跡晉北蒙南,遠足巴盟河套,走到哪里,群眾都要問有沒有那個蘭花紅。

唱段選自《十五貫·見都》,全劇的高潮部分,周元老師飾演況鐘,唱腔也是朔州大秧歌的經典唱法。此段中的【介板】旋律起伏大,“猛聽得”渲染了人物內部心境,“三更三點”敘述清楚,周元老師在演唱中從低音唱起,然后做上行大跳,進入高音,這也是其演唱特點,在節奏上與況鐘憂急煩悶的心情一致;【頭性】抒情性唱調,“更鼓聲敲得我意亂心煩”“我豈能負圣命冷眼旁觀”,起伏酣暢、剛勁有力地唱出了這位老臣的憂國憂民,且周元老師在行腔中與樂隊琴師朱世和老師時快時慢、時高時低、時動時靜的巧妙配合,在處理板式轉換和速度變化方面,自然又不露痕跡,讓人聽得如醉如癡,在心腑間蕩漾;后接【慢二性】【三性】,“斷命案我能以常理判斷,更需防屈打成招把人冤,刀下留人把督爺見,奢望他見到我再查再勘”,一字一音,“光陰貴勝似那黃金千萬,果然是侯門愛貴,難難難……難上加難”,水袖抖動,髯口甩動,連貫緊湊,干凈利落,似能穿透每一個毛孔,屏氣凝神之際,忽然人弦俱寂,況鐘審察冤情、珍惜民命的正義感和剛正清廉的廉吏形象淋漓展現,且在客觀上與觀眾的思想情緒形成回應,深深共情。戲劇當中講究邏輯重音,也就是說發音都是有技巧的。周元老師那副無遮無攔、得天獨厚的金嗓子,配以豐富規范的表演程式和蕩氣回腸的成套唱腔,以及發乎于情的發音技巧,使飾演的人物鮮明生動、妙不可言,觀眾看著過癮,聽著舒坦,想著愜意,其唱法也成為后來演員學習的榜樣。

《泥窯》是朔州大秧歌的傳統劇目,也是代表劇目。從清代的各班社到現在的職業、業余劇團都還在演。1980年,中央文化部對該劇進行了現場錄像,當時演出的是侯啟老師、我母親金翠花和楊補蘭老師。該劇講述的是尹生道兄妹救劉秀之事,通過尹生道(丑)、尹玲花(小旦)“壘墻”“和泥”“抹泥”的整套形體動作,表現了尹氏兄妹質樸憨厚的品德和詼諧幽默的性格。無丑不成戲。丑戲,側重于行當表演。“和泥封窯”是全劇的高潮,尹生道以自己的一雙鞋充當泥抹子和泥托子,“抹泥”開始,妹使鍬鍘泥、鏟泥、遞泥,兄用鞋底接泥、調泥、抹泥,然后將泥推至墻上,平涂豎抹,左推右壓,泥上堵上,填洞補縫,逼真生動地表現了生活中常見的勞動場面。既有濃厚的生活性,又有高度的藝術性,增添了觀眾緣和親和力。為蒙哄追兵,在“抹泥”過程中,兄妹二人行若無事地對唱“太平年”,一唱一和,十二段唱詞,十二回抹泥,次次相似而又不盡相同,此唱段歌舞并重、形神并舉,也是許多老觀眾耳熟能詳的唱段。在導演手法上,大量采用戲曲舞蹈語匯及肢體語言來豐富戲劇的表現力,又比如劉秀與尹玲花的道白:“小姐手拿何物?罐罐!罐罐里邊?飯飯!什么飯飯?糊糊煮煮山藥蛋蛋。”口語化的人物語言,質樸通俗,鄉土氣息和地方色彩十分濃郁。

地方戲是在一定區域傳唱、流行,且富有濃厚鄉土色彩及區域特色的戲曲藝術。多少年來,寧盤龍、郝旺、郝躍先、張啟成、侯啟、高希源、金翠花、楊補蘭、王玉玲、趙秀英、李云芬等諸多“泥窯”藝術家,師徒承傳,代代相繼,走過漫漫歷程,從人物定位、唱詞斟酌、唱腔修飾,由俗到雅、由粗到精,角色演繹有情有趣、演唱形式亦莊亦諧,演出詼諧幽默又不失文化底蘊,帶給了觀眾不一樣的聲色與趣味,這是滿滿的文化傳承。《泥窯》是朔州大秧歌優秀傳統保留劇目,當時朔州的戲迷為能看到由母親金翠花和侯啟老師演出的《泥窯》,常常步行幾十里甚至上百里前去觀看。1990年5月,母親金翠花和侯啟老師帶著朔州原汁原味的本土地方戲大秧歌《泥窯》參加山西民間藝術團,赴北京中南海、人民大會堂、首都劇場共演出9場。在來自全國各地的演員隊伍中,母親和侯啟老師的年齡是偏大的,但憑借嫻熟的演技征服了觀眾,為母親清婉圓潤的嗓音和侯啟老師出神入化的表演贊嘆不已。演出結束后,獲得由中宣部頒發的“大眾文學演出紀念獎”,并受到黨和國家領導人的接見。

現代戲《李雙雙》有一段演唱:“【二游板】小菊兒你睡得又甜又香,發癔癥你還在喊爹叫娘,你一天到晚問幾遍,你的媽媽我有話口難張,【流水】二十歲我來在你孫家莊,跟你爹勤儉度時光,自從我當上了婦女隊長,你的爹他口口聲聲,不愿把干部家屬當。【二性】我堅持原則依靠黨,他卻要當個八面光,為這事俺兩個各不相讓,他趕起大車出了外鄉。小菊兒你日后成人長大,別學你爹那一道趟,你要敢斗爭多為咱集體著想,咱們人民公社才能久長。”

大秧歌的聲腔特點豐富多彩,號稱“七十二腔調”,分為聯曲體和板腔體兩大部分。此段唱腔是板腔體的傳統演唱方法,也是經典唱段。母親回憶,當時在大同616部隊演出現代戲《李雙雙》時,周邊幾個礦的人都過來看戲,用“人山人海”形容不為過。因為沒有小演員,五個月大的我便自然成了熟睡中的“小菊兒”。在演唱此段時,以內心沖突的抒情為重點,思思量量,一步三嘆,側重于人物思想的徘徊。母親在演唱時,角色情感的起伏變化拿捏得恰到好處,將心底的糾結完整地傳達給觀眾。【二游板】高音處悠揚婉轉,低音處圓潤優美,情感傳遞由“心”到“形”,更顯柔情;【流水】娓娓道來,循序漸進層層推入,滿眼橫生無奈; 【二性】節奏既不急促也并未太慢,人物直白式的敘說在氣息的翕動中,高旋低轉,這許多的柔情、苦悶、期冀化作油畫里最溫柔的一筆。聽母親此段演出的早期錄音,唱詞樸素自然,唱腔一起三折,吐字清晰完整,在人物處理上更理智,情緒更準確,李雙雙這位新中國新女性的形象躍然眼前。聲與情、韻與形,處理到位,整段演唱結束只聽到旁側一聲響亮的“好!”所謂“聽者自動容”,也便是了。

在戲曲作品中,有一些經典故事會被反復書寫。上世紀七十年代,《武家坡》搬上舞臺,這出戲展現的是薛平貴征西十八年后收到王寶釧鴻雁捎書,急返長安,武家坡前遇見王寶釧,容顏難辨,不敢貿然相認,“錯認了人兒理不端”,便“學一個莊周先生三探妻”,借問路試探王寶釧貞潔。薛平貴明知眼前人是自己妻后,沒有相擁而泣,沒有互訴衷腸,卻是拈金試妻,“量麥子、磨白面,扯綢緞、縫衣裳。任你吃、任你穿,穿戴起來本丈夫我好喜歡”。繼而耍起了無賴腔,“大嫂好比一朵蓮,長在江心水里邊。及早不把姻緣配,耽誤青春美少年。”王寶釧堅守貞潔一頓斥罵,薛平貴反而覺得“好個伶俐王寶釧,越罵為王越喜歡”。“打罷春來到夏天,一年四季不一般。十八年老了他薛平貴,二八佳人白鬢邊。寒窯里無有菱花鏡,端一盆水來照容顏。這樣照來是那樣觀,十八年老了我王寶釧。認下吧來認下吧,認下夫妻好團圓。” 十八年老了二八美佳人,十八年老了曾經美少年,十八年寒窯等待的苦楚與煎熬,到此處不言而喻。

這是一出老生、青衣并重的生旦對工戲。王寶釧由白俊英老師(藝名“白靈雀兒”)飾演。武家坡,寒窯前,薛平貴試妻、戲妻,考量的是人性底色。好的唱詞往往給人聽覺上的享受,情境的渲染。大秧歌唱詞結構常見的一般是七字句或十字句,分上下結構,即板腔體的句式結構形式。它富于變化,不拘一格的形式承襲了古典詩歌中的七言詩以及民間七言歌謠的基本格式。“盼了一年又一年,一盼就是十八年。” 七字句臺詞對仗工整,這里演員既要落淚還不能表現出悲涼,年少的感情,撐起王寶釧人生的十八年,把女主角那思思量量的心思,即便是情到深處的恨,即便是惱怒男兒涼薄,在大青衣白俊英老師層層疊疊的水袖下遮掩了去;“薛郎夫去征西一十八載,到如今杳無音信未回還。”道盡王寶釧的深情與長情,如水袖般若即若離的牽掛,在拂袖那一剎那凝固;“這樣照來是那樣觀,十八年老了我王寶釧。”地方口語式的唱詞承接上句情感變化而走,是對過去人生擁有過的美好時光的無限追憶和眷戀,悲到切處的心思在水袖拭過面頰的瞬間若有若無地掩蓋,曾經的相府千金本該一世榮華,卻用盡所有青春,等待歸人,纖纖玉手的紅粉佳人不再,那越過重重山崗的清風,吹走了最好的年紀,而“老了”二字又唱哭了多少觀眾,同頻共振地感受到她十八年里內心積攢的矛盾與灼燒……但團圓佳音,終是觀眾心底的期許。在這一方小小的舞臺上,這份穿越時空的深情,白俊英老師或深情或幽怨或悲憤的眼神,對唱腔層次的駕馭力,在節奏的穩定和速度的轉換上,把王寶釧癡心、哀怨、無奈、凄涼的情結演得幽咽婉轉、淋漓盡致,讓觀眾唏噓繚亂,恍惚于戲里戲外的穿越,還停留在那個聲音里久久不能出來之際,嗔怒哀怨、凝眸回望已回還于幕起幕落中。

都說好戲能把人唱醉,壞戲能把人唱睡。聽戲聽的是什么呢?戲有腔有調,遇著自己喜歡的,百聽不厭,即便是不會唱不著調兒,但哼著曲兒,心下也是美的。觀眾在這一出出戲目中,挑起一縷縷情絲,即便是在寒夜里也能觀出樂事,聽出妙趣。說到底,迷戲、迷角兒、迷故事,都不過是迷鄉音、迷鄉情。

藝人是戲曲藝術的寶貴財富。歷代藝人不斷探索,悉心觀摩體驗生活習性、特點,經過藝術加工構成了大秧歌的表演程式,從而使人物更形象更典型更夸張更美好。土生土長的地方戲朔州大秧歌有情、有趣、有味,好懂、好聽、好看,無論其表演、唱腔,還是配樂,一切根植于朔州,既有戲曲的特征,又有生活的特征,戲劇化地反映了朔州地區普通百姓的日常生活。雖說戲曲不是生活,但每個劇種都離不開其生長的土壤,老百姓愛的其實是看大秧歌、聽大秧歌、品大秧歌的生活方式。

藝術是沒有時間和空間阻隔的,是經得住時間蕩滌的。在懂戲的年齡重新看一出出老戲,聽這些早年的演唱錄音,就像是在和藝術家前輩們隔空對話,與歷史中那些經典人物進行對話,這樣的對話以藝術的形式呈現,我看到了這個糅合了民間舞蹈、雜技、武術等表演藝術的地方劇種,在朔城文化史上留下的印痕;看到了被具象的“臺下十年功”,看到了他們在扮相、唱腔、表演上獨特的藝術素養,以及這群文化的擺渡者憑著一生深情、一世癡戀代代傳藝粉墨春秋,用專業、敬業來演繹他們守護的大秧歌,讓傳統文化開出時代之花;看到了觀眾的笑臉以及老百姓耳熟能詳背后的認同和陪伴。

這,便是聽戲賞曲最體恤人情的地方。

/03/

情暖梨園

有句話說“不瘋魔不成戲”,沒有那股瘋魔勁兒,就吃不了臺下十年功的苦中苦。任何文化都是有時代烙印的,在戲曲藝術家們身上,可以感受到為事業而奮斗的激情與豪邁,可以看到通過五彩繽紛的戲曲生動起來的歷史與現實,甚至可以看到戲曲藝術千年來獨立于廟堂之外的以往和來日。

在朔縣二道巷的一處老舊大院里,沒有臺上的光鮮艷麗,也沒有戲中的如詩如歌,一群以戲為生的人,在前院那間不足八十平米的排練室內揮灑汗水。每天早晨六點,院內大楊樹下懸掛的銅鑼一敲響,沉寂了一夜的大院便立馬熱鬧起來。

年紀大點的演員身體力行地對表演程式現身說法,黑白分明的眼睛,纖纖而動的素手,這是他們的獨角戲,不需要任何配角;年輕演員在傳承中接續戲曲前路,吊嗓子、下腰、壓腿、走碎步、打小翻,不厭其煩地重復著唱念做打;樂隊通常分成文場武場,文武場的演奏員吹、拉、彈聲,此起彼伏,好不熱鬧。

鑼鼓鼓點,是人物完成諸如亮相、走臺步、舞身段等程式表演的一個關鍵點,也是渲染場面起落氛圍、抓住觀眾心理期待的一種傳達。曾經被我喚作“姐夫”的李富貴老師,是樂隊的司鼓,俗稱打板的。司鼓是整個演出的總指揮,演出時手中會有演奏鼓和板兩件樂器,左手執板,右手擊鼓。可以說,一個劇團的演出質量如何,與司鼓的專業水平和駕馭能力有很大關系。為了強化雙手的協調性,準確無誤地處理好各種節奏類型,他的練習就很特別,用一塊木頭代替鼓,在中間畫一個紅點,眼睛盯著紅點,右手有節奏地擊打,左手拿著板,在強拍和弱拍的板眼轉換中一練就是幾個小時。

河北請來的武功老師梁啟明,常常手拿木棍跟在演員后邊,操著一口河北口音對不得要領的演員的翻撲摔打反復糾錯,嚴格訓練,著急不過,就大喝一聲用腿去頂演員的腰,把小翻給“踢”過去;“武生”和刀馬旦往往是身披鎧甲,手中或鞭或槍進行表演,但凡出場,都會有些高難度動作,梁老師便讓演員腳踩厚底靴、背插靠旗,練習耍花槍、翻跟頭、一字馬等撲、跌、翻、打的動作,他與演員同步練習,口中還念叨著“氣沉丹田,腰,腰,注意保護腰”。梁老師可以說是小時候看顧我最多的一位老師,記憶最深的是他那個搪瓷大茶杯,常常泡著濃得發黑的茶,喝上一口,把我抱到身邊說:“二麻煩,走,給師爺縫褲子去。”其實他是為了讓母親在演出時我不哭不鬧,也因此,縫補他因抽煙在褲子上燙下的小窟窿便成了我最早的女紅,盡管最終的成果是七扭八歪地把褲子和秋褲縫在了一起。

一直覺得角色行當里最美的妝容要數旦角,粉面、紅唇、娥眉、鳳眼,人面桃花賞心悅目。整個妝容眉眼是關鍵,講究比例對稱,眉與眼化好了才能傳神,但也要根據每個人的眉毛、眼睛、嘴的大小來化。母親的徒弟龐仙枝姐姐初入劇團時,第一件事就是學習化妝,但不是眉毛高低不一樣,就是眼睛大小不一樣。為了化好妝,我被拉過來當成“標尺”,她洗了化、化了洗,我是測了量、量了測,到最后我的臉也成了她的實操場地,油彩水粉高度飽和地延展在我稚嫩的臉上。猶記得在朔城區賈莊鄉演出時,龐姐姐飯也不吃,開戲前兩小時就舉鏡自化了,但臨開戲了眼妝還是重復在洗與化這兩個動作之間。母親著急地親自操刀化好,龐姐姐看著鏡中的自己,瞇著眼睛笑嘻嘻地說:“嗯,知道了,師傅這是留了一手哇。”

打小在劇團大院里住著,戲曲這門表演藝術對我沒有那么多的神秘色彩,但卻有一份情誼在里邊。且不說在排練室里我看了太多戲,就說團里的老少爺們對我的看護,這份感情,屬實不一樣。

國人聽戲習慣自古養成,源于對音樂的感知與接受。有句話說,懂戲的人是來聽戲的,不懂戲的人是來看戲的。戲來曲往,在不懂戲的人那兒盡遭嘈雜詬病,在懂戲人那兒卻覺得妙趣殊異。每當在老城街區或文化廣場遇到演出現場,我都會駐足觀看。這種熟悉而又陌生的情形,讓我感到內心的每個細胞都在跳躍,情緒也跟著律動。

每個人心里都有一座城,一城一味,一城一曲,一城一個故事。在這座充滿文化印記的城市里,穿過朦朧的紗幕,聽著朔州大秧歌,看著虛擬寫意的唱念做打,真的可以聽到時間的流逝,更可以看到戲曲文化的燭照濡染。

根還在,弦未斷,戲還在演。在這里,戲曲傳承從未停止;在這里,傳統戲曲在保存和發展中依然有著非凡的活力。這些年,朔州大秧歌劇團對藝術創作、演出等方面的人才和領軍人物加大扶持力度,以戲帶人,而且緊跟形勢以本土歷史人物為原型,排演了《李林》《尉遲恭》《王家屏》,以及現代戲《蓮花盛開》等力作,受到社會各界廣泛好評,樹立了朔州大秧歌這個地方戲劇種的大形象,這對于一個劇團和一個劇種的生存來說,不僅應該而且也是需要的。幾場演出我都去了現場,拿著精心制作的宣傳海報,看著那一張張年輕面孔,我看到了傳統地方戲曲藝術的生生不息。

現代戲《紅嫂》劇照

戲里春秋,濃情流芳。戲曲與中國古典詩詞、繪畫等一樣,是中華民族生生不息的傳統文化。你可以愛戲,也可以不愛戲,但是,在傳統與新潮的碰撞中,在簡凈與素雅的變化中,不妨煮一杯茶,聽一出戲,看一段故事,守一份長情,遇見戲曲,用你的一次回眸,去發現她的魅力、她的經典,去邂逅她的源遠流長。我相信,若遇見,便有戲。