無需指認的童年和故鄉 ——讀昳嵐兒童文學長篇小說《哈尼卡之眼》

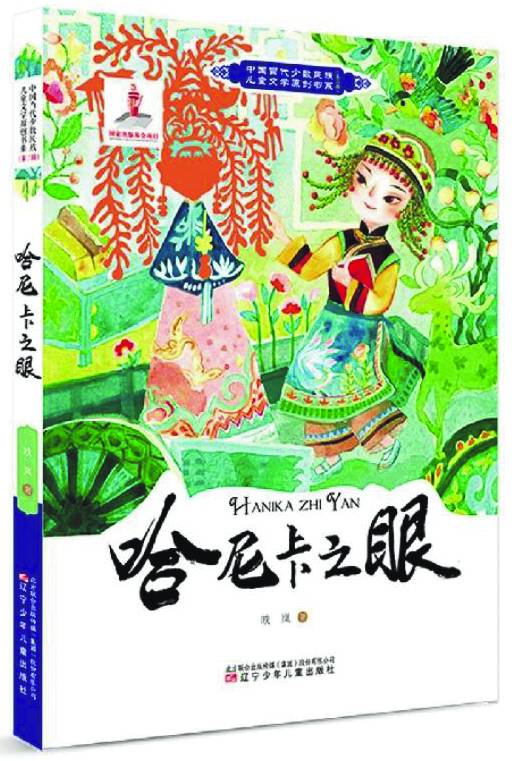

《哈尼卡之眼》是達斡爾族作家昳嵐最新創作的一部兒童文學長篇小說,由遼寧少年兒童出版社出版。哈尼卡是達斡爾族小女孩喜歡的玩偶,人物的頭形由剪紙為之,身體由紙張圍成的圓錐形組成,可以娉婷直立。讓人贊嘆不已的是,人物的面孔各有不同,各種巧妙的頭飾格外美麗,將哈尼卡放在一起,恍惚間似乎另有一個世界存在,真可以說是達斡爾族女孩們的童話。

小說充滿了回憶的色彩,我們能感受到時光的流淌,從一個嬰兒開始,到懵懂的蹣跚學步,直到長成一位少女。在這個過程中,我們會感受聲音,感受友情,感受慈愛,還有長者的智慧,可以借“我”的眼睛看這一切,和“我”一起經歷獨特的童年和少年時期,充滿了好奇和童趣。孩子近神,對于這個世界來說,孩子的感受更新鮮、更新奇,因而也就更具有文學的發現性。作家借“我”之眼之心,很好地把握了兒童的詩性邏輯,帶我們走進一個女孩子的內心世界。

這部書有著與生俱來的鮮明的民族色彩,避免了同質化的兒童文學創作,給讀者帶來一種奇妙的感受,既真實又陌生,彌漫著一種神秘的色彩。就像哈尼卡在孩子們眼里仿佛像謎一樣,有西窗西炕的達斡爾民居、曲棍球、柳蒿芽、神秘的老人……讀這本書時,我們會感到有一個人站在那里,穿過了歲月風塵,遠遠地靜望著這一切。讀者可能會不禁發問:童年時的“我”,還是當下的我嗎?“我”在與另一個我對話。哈尼卡既是現實的,同時也帶有某種象征意味,實際上,“我”一直在追問哈尼卡,這也是對民族文化的追尋追問。

以兒童為閱讀對象的文學創作,首先是文學。兒童文學要提供一種審美和想象,更要為這個世界開啟一扇窗。童年是作家終其一生要回憶追索的紀念,作家多年前就曾經寫過《童年里的童話》,可以說,童年記憶給作家留下了深深的烙印。張煒在《春天的閱讀》中說,“但在我的心中,卻一直沒有成人作家和兒童作家這樣清晰的劃分,而只有優秀和不那么優秀的作家”。所以兒童文學絕不是簡單化的幼稚化的代名詞,相反,它對作家的心靈和文學水準要求更高,更需要詩性。作家心中溫暖的詩意、文字中流淌出來的詩性,以及對真實的探求和對真理的執拗,也是不可缺少的。《哈尼卡之眼》流露出了一個民族的詩性特質。詩性往往是陰柔的,但是知識分子的責任讓其變得強大。一位成熟的作家必定會思考我們與民族、地域、時代的關系。我們都生活在時代之中,也生活在地域之中,時空交錯。那么,我們究竟處在一個什么樣的時代和地域,它又發生了或發生著怎樣的變化?

作家總是會與最親密的故鄉發生關聯。讀這部書,讓人想起一片土地、一個民族、一條河流。如果說,作家莫言所謂的故鄉是“血地”,那么,嫩江之畔的達斡爾鄉村即是“我”的血地所在。除了現實肉身的故鄉之外,還存在著另一個文學中的故鄉。無論一個人的故鄉在何方,或明晰,或模糊,都會對故鄉有著復雜的感情,深深烙印在自己的生命里。當故鄉變為異鄉,當他鄉又成故鄉,或是在地,或是遠離,我們對大地的依戀是如此之深。那么,文學中的故鄉到底是什么?其實,故鄉無處不在,既是狹義的個人的精神原鄉,也應該是寬廣的民族的棲居之地。

翻閱這些文字,能感受到深深的故鄉情結和濃濃的民族情愫,也能明顯感到一種隱憂。時代對文化和故園的沖擊,從懵懂的童年到少年時代,尤其是移民搬遷之后,民族的文化和歷史會不會就此消退?作家心中始終有一種惋惜、不舍和懷念。鄉村變了,似乎鄉愁就失落了,無處安放,就像生命中最寶貴的一部分被剝奪了一樣,耿耿于懷,永難忘記。回憶,也是一次重返故鄉,由故鄉這個名詞引起的疼痛,是因為愛得太深沉。

讀昳嵐的文字有20余年了,再次查覽她的創作,讓人驚訝地發現,多年來,她創作散文集三部、中短篇小說集一部、長篇小說三部、紀實文學集一部,創作量應該是達斡爾族作家中比較多的一位。看上去,作家是一位略顯柔弱的美麗女性,這讓你很難想到她也是極其剛強且有勇氣的。她不顧家庭和工作阻力,曾孤身入新疆探訪族人,甚至辭掉工作去求學,從事文學創作。在文學面前,她的勇氣倍增,義無反顧。如今,她還在以筆行走在路上,風采依舊。

如果說散文的背后站著一個人,那么,兒童文學也一定是這樣。她的文字既是真誠的,也是詩性的,從中我們不難發現作家心靈的質地,那顆心一直在潔凈地熠熠閃光。