《黃河》2023年第2期|段崇軒:從現(xiàn)代主義到現(xiàn)實(shí)主義的艱難歷程——高沐鴻的小說(shuō)創(chuàng)作及其他

段崇軒,1952年生,山西原平人。1978年畢業(yè)于山西大學(xué)中文系,歷任山大中文系教師、《山西文學(xué)》月刊社編輯、主編,山西省作家協(xié)會(huì)副主席。山西文學(xué)院一級(jí)作家。為中國(guó)作家協(xié)會(huì)會(huì)員、中國(guó)當(dāng)代文學(xué)研究會(huì)理事。1978年開(kāi)始從事中國(guó)當(dāng)代文學(xué)及文學(xué)評(píng)論研究,著有長(zhǎng)篇傳記《趙樹(shù)理傳》(合作),評(píng)論集《生命的河流》《邊緣的求索》《地域文化與文學(xué)走向》,專著《鄉(xiāng)村小說(shuō)的世紀(jì)沉浮》《馬烽小說(shuō)藝術(shù)論》,散文隨筆集《藍(lán)色的音樂(lè)》等十多種。專著《中國(guó)當(dāng)代短篇小說(shuō)演變史》,入選國(guó)家社科基金后期資助項(xiàng)目,由中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社出版。有多篇作品獲中國(guó)當(dāng)代文學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)、趙樹(shù)理文學(xué)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。

從現(xiàn)代主義到現(xiàn)實(shí)主義的艱難歷程

——高沐鴻的小說(shuō)創(chuàng)作及其他

段崇軒

現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)史的一種“典型”作家

在百余年的中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)史上,涌現(xiàn)過(guò)許許多多優(yōu)秀的、杰出的作家。他們有的堪稱現(xiàn)實(shí)派型,有的可叫現(xiàn)代派,有的是為綜合派。有的專事創(chuàng)作,是較純粹的作家;有的學(xué)術(shù)、創(chuàng)作兼顧,是學(xué)者化作家;有的從政、寫(xiě)作“兩不誤”,是官員型作家。文學(xué)思想與創(chuàng)作方法的不同,導(dǎo)致了他們千差萬(wàn)別、變幻莫測(cè)的人生和文學(xué)命運(yùn)。橫跨現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)的“五四”新文學(xué)作家高沐鴻,就是一位文學(xué)家與革命家一身二任,并經(jīng)歷了從現(xiàn)代主義到現(xiàn)實(shí)主義痛苦蛻變的代表性作家。在“五四”一代作家中,多少人力圖跨越現(xiàn)實(shí)與現(xiàn)代這道“門(mén)檻”而未果,有的止步、有的退隱、有的擱筆,而高沐鴻卻完成了“鯉魚(yú)躍門(mén)”,盡管撞得傷痕累累。他是老一代作家中的又一種“典型”。

1949年任山西省文聯(lián)主任時(shí)期的高沐鴻先生

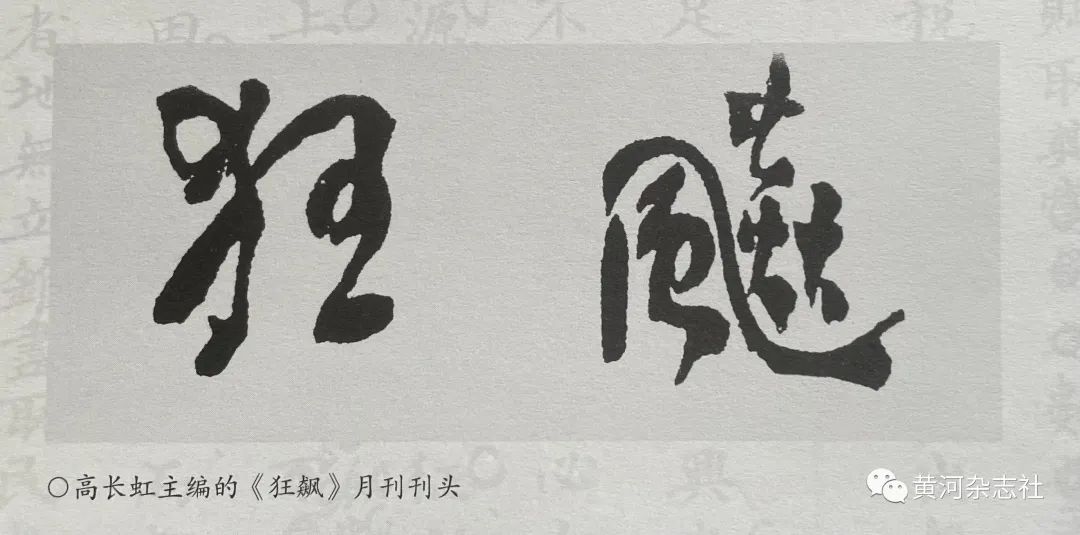

老一代革命家、人民日?qǐng)?bào)重要?jiǎng)?chuàng)始人張磐石評(píng)價(jià)說(shuō):“高沐鴻同志是一位有影響的老作家,也是一位早期革命活動(dòng)家。”文藝?yán)碚摷摇⒃轿魇∥穆?lián)主席鄭篤尊稱道:“老高是開(kāi)創(chuàng)山西新文學(xué)的奠基人之一,也可以說(shuō)是山西新文藝戰(zhàn)線上的一代宗師。”高沐鴻的人生與文學(xué)生涯,可以劃分成四個(gè)時(shí)期。求學(xué)與探索時(shí)期。他1901年出生于山西武鄉(xiāng)縣城內(nèi)一個(gè)富裕之家。家里種地收租、跑運(yùn)輸,有著優(yōu)渥的讀書(shū)經(jīng)濟(jì)條件。1918年他以出色成績(jī)考入太原山西省立第一師范學(xué)校。課余到“晉華書(shū)社”借閱《共產(chǎn)黨宣言》《唯物史觀淺說(shuō)》《俄國(guó)革命紀(jì)實(shí)》等書(shū)籍,開(kāi)闊了思想視野,打下了理論基礎(chǔ)。不久“五四”運(yùn)動(dòng)爆發(fā),古城太原也掀起了反帝反封建浪潮,他同眾多進(jìn)步同學(xué),加入了聲勢(shì)浩大的游行隊(duì)伍。在新文化、新文學(xué)的感召下,他與同校的張友漁、張磐石等文學(xué)青年,組織了“共進(jìn)學(xué)社”,創(chuàng)辦了《共鳴》雜志。宣傳科學(xué)與民主,批判黑暗社會(huì)現(xiàn)實(shí)。這一時(shí)期,他閱讀了魯迅、茅盾主編的文學(xué)雜志,郭沫若的詩(shī)歌,郁達(dá)夫的小說(shuō)等,“五四”新文學(xué)在他心里深深扎根。1922年他在山西《教育雜志》發(fā)表了一批作品,有詩(shī)歌《新詩(shī)集》、小說(shuō)《夢(mèng)里的愛(ài)》、評(píng)論《文學(xué)略談》等,顯示了他的文學(xué)才華和潛力。1923年畢業(yè)后,分配到太原師范附屬小學(xué)當(dāng)教師。狂飆文學(xué)時(shí)期。1924年8月,高長(zhǎng)虹邀集高沐鴻、段復(fù)生及二弟高歌等六人,在太原成立“平民藝術(shù)團(tuán)”,9月《狂飆》月刊在太原創(chuàng)刊,高沐鴻題寫(xiě)刊名,成為狂飆社核心成員。高長(zhǎng)虹未等刊物出版就去了北京,《狂飆》第二、三期合刊11月出版,由高沐鴻編輯、發(fā)行。1925年由魯迅主編的《莽原》創(chuàng)刊,高長(zhǎng)虹協(xié)助編輯,約高沐鴻撰稿。高沐鴻從1925到1926年,在《莽原》以高成均、劣者筆名,發(fā)表詩(shī)歌、散文、小說(shuō)共17篇,有多篇如《力的缺乏》《城頭》等排在首篇位置,可見(jiàn)魯迅對(duì)高沐鴻作品的看重。1928年高沐鴻在高長(zhǎng)虹的多次邀請(qǐng)下,離開(kāi)太原前往上海,與高長(zhǎng)虹、柯仲平、高歌等編輯《狂飆》周刊,出版狂飆叢書(shū),為文學(xué)社做出了重要貢獻(xiàn)。從1924到1928年五年間,高沐鴻在教學(xué)、編輯、社會(huì)活動(dòng)之余,創(chuàng)作了大量作品,出版了詩(shī)集《天河》《夜風(fēng)》,小說(shuō)《紅日》《狹的囚籠》等,成為他創(chuàng)作上的高峰,現(xiàn)代主義文學(xué)思想與方法,也成為他的堅(jiān)定追求。

抗日和解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期。1929年春,高沐鴻因病回到山西武鄉(xiāng)老家。1931年“九一八”事變,抗戰(zhàn)開(kāi)始。從此時(shí)到1949年的18年間,高沐鴻全身心投入革命戰(zhàn)爭(zhēng)和農(nóng)村斗爭(zhēng)中,在文化、文藝戰(zhàn)線做出了創(chuàng)造性工作。1933年他再次回到武鄉(xiāng),與本縣進(jìn)步青年創(chuàng)辦《武鄉(xiāng)周報(bào)》,宣傳革命。同年,武鄉(xiāng)地下共產(chǎn)黨組織在高宅秘密成立。1936年在北京參加左翼文藝運(yùn)動(dòng),由同鄉(xiāng)常芝青介紹,加入中國(guó)共產(chǎn)黨。1937年接受中共山西省委派遣,與徐子榮、王玉堂等到晉東南地區(qū)建立抗日根據(jù)地。同年8月,出任榆社縣抗日縣長(zhǎng)。1939年,根據(jù)地“文化教育界救國(guó)總會(huì)”成立,高沐鴻被選為主任兼駐會(huì)秘書(shū),創(chuàng)辦《文化哨》油印刊物,同年還擔(dān)任《黃河日?qǐng)?bào)》社長(zhǎng)兼總編輯,創(chuàng)刊《文化動(dòng)員》雜志。1941年改任太北文聯(lián)主任,創(chuàng)辦并主編《文藝雜志》,同時(shí)參加抗戰(zhàn)宣傳、農(nóng)村運(yùn)動(dòng)。1949年7月,率太行文藝代表團(tuán),赴北京參加第一次全國(guó)文代會(huì),當(dāng)選全國(guó)文聯(lián)委員。這一時(shí)期,由于工作、環(huán)境等原因,他的創(chuàng)作數(shù)量不多,而在小說(shuō)上有幾部厚重作品,一步一步實(shí)現(xiàn)了從現(xiàn)代主義到現(xiàn)實(shí)主義的深刻轉(zhuǎn)型。盡管轉(zhuǎn)型并不徹底、純熟,但已然是難能可貴了。代表作品有短篇小說(shuō)《東山王》,中篇小說(shuō)《美滿家庭》等。革命和建設(shè)時(shí)期。1949年新中國(guó)成立后,高沐鴻在山西省第一次文代會(huì)上,當(dāng)選首屆文聯(lián)主任,領(lǐng)導(dǎo)全省文藝家建設(shè)山西文藝事業(yè)。1950年又調(diào)任山西省政府監(jiān)察委員會(huì)副主任。1954年轉(zhuǎn)任山西省委宣傳部副部長(zhǎng),分管文藝工作。1957年反右運(yùn)動(dòng)中,他的多篇文章受到批判,被錯(cuò)劃為右派。1966年“文革”開(kāi)始,他于1970年全家“下放”武鄉(xiāng)縣,1978年他的冤案徹底平反。1979年在山西省政協(xié)第二次會(huì)議上,被選為省政協(xié)副主席。1980年8月25日,因病去世,享年80歲。這一時(shí)期的30年,他的人生命運(yùn)曲折艱難。在并不寬松的環(huán)境中,他依然創(chuàng)作了大量反映現(xiàn)實(shí)生活,追溯戰(zhàn)爭(zhēng)歷史的詩(shī)歌;還有一些具有反思性的文學(xué)評(píng)論;小說(shuō)創(chuàng)作有二部作品,寫(xiě)于上世紀(jì)60年代前后,自傳體小說(shuō)《福福的動(dòng)植園》,中篇小說(shuō)《年輕的伴侶》。從他這一時(shí)期的作品中不難看出,盡管他竭盡全力追蹤革命現(xiàn)實(shí)主義文學(xué),但根深蒂固的現(xiàn)代主義文學(xué)依然影響、制約著他,現(xiàn)實(shí)主義與現(xiàn)代主義在矛盾中交織,在交融中對(duì)峙。

山西上世紀(jì)二三十年代,涌現(xiàn)了一批出色的作家,他們承傳“五四”文學(xué)精神,更多汲納了西方現(xiàn)代主義文學(xué),在那一時(shí)期創(chuàng)作了文學(xué)的奇跡。但隨著新文學(xué)向“左翼”文學(xué)、向抗戰(zhàn)文學(xué)的轉(zhuǎn)移,他們的創(chuàng)作就難以為繼了。譬如高長(zhǎng)虹,二十年代創(chuàng)作了一批現(xiàn)代小說(shuō),三十年代之后就中斷了小說(shuō)創(chuàng)作;譬如高歌,二十年代是“最先鋒”的小說(shuō)家,三十年代之后告別文學(xué),毅然輟筆。譬如趙樹(shù)理,他三十年代前后創(chuàng)作的小說(shuō)沿襲的也是現(xiàn)代小說(shuō)的路子,他用十多年的時(shí)間一邊在民間流浪,一邊探索通俗化、大眾化文學(xué),才終于在四十年代的根據(jù)地獲得成功。高沐鴻效仿的是趙樹(shù)理的路子,同樣取得了可喜成就,但卻沒(méi)有進(jìn)入自由之境。

高沐鴻是文學(xué)上的全才,詩(shī)歌、散文隨筆、文學(xué)評(píng)論、小說(shuō),均有一定建樹(shù)。但最突出的是詩(shī)歌、小說(shuō)。他的散文隨筆有二十多篇,重要作品有《寄友》《煙火之氣》《略話往事》《隨軍雜記》等;文學(xué)評(píng)論近四十篇,代表作品有《序〈前線上〉》《論到中國(guó)的“民族精神”》《學(xué)習(xí)魯迅先生》《幾個(gè)問(wèn)題的我見(jiàn)》等。他是以詩(shī)歌著稱的,早期的《天河》《夜風(fēng)》《湖上曲》等長(zhǎng)詩(shī),表現(xiàn)了年輕一代的反抗、理想,揭露了現(xiàn)實(shí)社會(huì)的黑暗、腐敗。后期(建國(guó)后)的《太行吟》《寄茶歌》《黃河一澄清》等,回溯抗日戰(zhàn)爭(zhēng)和解放戰(zhàn)爭(zhēng)歷史風(fēng)云,具有史詩(shī)的品格。曲潤(rùn)海評(píng)價(jià)說(shuō):“他的詩(shī)總是感情真摯,飽滿,熱烈,奔放,形成他的詩(shī)風(fēng)的主要特點(diǎn)。” 他在小說(shuō)創(chuàng)作上成果豐碩,短篇小說(shuō)有《夢(mèng)里的愛(ài)》《老人生涯》《網(wǎng)羅》等15篇,中篇小說(shuō)有《狹的囚籠》《東山王》等5部,長(zhǎng)篇小說(shuō)有《紅日》《少年先鋒》,此外還有已經(jīng)散失的《遺毒記》,共3部,總計(jì)23部(篇)。詩(shī)歌總字?jǐn)?shù)折合約45萬(wàn)字,小說(shuō)總字?jǐn)?shù)54萬(wàn)字。1987年武鄉(xiāng)縣成立編委會(huì),由北岳文藝出版社1992年出版了《高沐鴻詩(shī)文集》(上下),總字?jǐn)?shù)126萬(wàn)字,尚有許多作品沒(méi)有找到,有些作品未能收入。

一個(gè)作家的文學(xué)思想與創(chuàng)作方法,是他整個(gè)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的一種體現(xiàn)。高沐鴻的文學(xué)思想與創(chuàng)作理念是復(fù)雜的、矛盾的、發(fā)展的,走過(guò)了一條從現(xiàn)代主義到現(xiàn)實(shí)主義的不平坦歷程。高沐鴻作為狂飆社的核心成員,高長(zhǎng)虹、高歌的文學(xué)思想,對(duì)他有著直接的影響;他的文學(xué)思想也在影響著高氏兄弟。他們并沒(méi)有系統(tǒng)的、準(zhǔn)確的理論闡釋,但在他們的創(chuàng)作以及零散的言論中,體現(xiàn)了共同的、相近的文學(xué)思想與創(chuàng)作追求。18世紀(jì)中后期在德國(guó)興起的“狂飆突進(jìn)運(yùn)動(dòng)”,成為高長(zhǎng)虹以及狂飆社成員效仿的文學(xué)“樣板”,前者主張“自由”“個(gè)性解放”,歌頌“天才”“創(chuàng)造”,表達(dá)人類內(nèi)心感情的沖突和奮進(jìn)精神等,成為狂飆社成員的思想和文學(xué)宗旨。歌德、席勒是他們崇拜的代表作家。此時(shí)正在譯介、流行的表現(xiàn)主義、象征主義、意識(shí)流等西方現(xiàn)代創(chuàng)作方法,也契合了狂飆社成員的藝術(shù)追求。在20年代的現(xiàn)代主義文學(xué)潮流中,狂飆社的文學(xué)思想與創(chuàng)作理念,顯得更加新潮、激進(jìn)。魯迅的人生與文學(xué)思想,對(duì)高沐鴻有著深刻而永久的影響。現(xiàn)在還沒(méi)有史料證實(shí)高沐鴻與魯迅有實(shí)際交往,但他們心靈是相通的。從1936年到1956年,高沐鴻寫(xiě)過(guò)4篇關(guān)于魯迅的評(píng)論:《魯迅先生逝世了》《學(xué)習(xí)魯迅先生》《魯迅的教訓(xùn)仍然是今天的教訓(xùn)》《從魯迅先生想到》,他從“發(fā)掘老中國(guó)的癰疽”“向舊勢(shì)力的堅(jiān)韌斗爭(zhēng)”“中國(guó)的鏡子”等多種角度,對(duì)魯迅作了至高的評(píng)價(jià)。上世紀(jì)30年代之后,他進(jìn)入革命根據(jù)地,擔(dān)任宣傳文化以及文學(xué)方面的領(lǐng)導(dǎo),他學(xué)習(xí)毛澤東《在延安文藝座談會(huì)上的講話》(以下簡(jiǎn)稱《講話》),在文學(xué)創(chuàng)作上率先垂范,向革命現(xiàn)實(shí)主義轉(zhuǎn)型,向通俗化、大眾化邁進(jìn)。他在1946年的一次談話中,談到文藝工作者的任務(wù)時(shí)說(shuō):“我們應(yīng)該‘替’老百姓說(shuō)話,替老百姓寫(xiě)文章。”“我們還應(yīng)該‘教’老百姓說(shuō)話,教老百姓寫(xiě)文章。”“我們更應(yīng)該‘學(xué)’老百姓說(shuō)話寫(xiě)文章。”“我們也應(yīng)該‘為’老百姓說(shuō)話寫(xiě)文章。”他還深入論述了趙樹(shù)理的文學(xué)創(chuàng)作:“據(jù)說(shuō),趙樹(shù)理同志在通俗化這一工作上,曾經(jīng)下過(guò)二十年的工夫,這該是真實(shí)的。” 從文學(xué)思想與理論上講,高沐鴻已經(jīng)諳熟了革命現(xiàn)實(shí)主義,但在具體創(chuàng)作上,則要困難得多。

1924年與高長(zhǎng)虹等創(chuàng)辦《狂飆》月刊,刊頭為高沐鴻所題

董大中評(píng)價(jià)道:高沐鴻“無(wú)論是在太行山抗日根據(jù)地?fù)?dān)負(fù)太行文聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)工作,還是建國(guó)初期擔(dān)任山西省文聯(lián)主任,他在組織、推動(dòng)山西省的文學(xué)創(chuàng)作上,都曾付出很大的心血,是不言自明,無(wú)需多說(shuō)的。” 從30年代主持《山西日?qǐng)?bào)》“前線上”專刊、《太原日?qǐng)?bào)》“開(kāi)展”副刊,創(chuàng)辦《文化哨》《文化動(dòng)員》,到40年代創(chuàng)辦《華北文化》《文藝雜志》,到50年代創(chuàng)刊《山西文藝》,他精心辦刊,扶植新人,甘做人梯,培養(yǎng)了一代又一代年輕作家,形成了山西文學(xué)開(kāi)放、質(zhì)樸、厚重的文學(xué)精神與傳統(tǒng)。

在現(xiàn)代主義文學(xué)潮流中

袁可嘉在談到西方現(xiàn)代主義對(duì)中國(guó)文學(xué)的影響時(shí)說(shuō):“西方現(xiàn)代主義文學(xué)是繼歐洲浪漫主義和現(xiàn)實(shí)主義文學(xué)而進(jìn)入的。1915 年陳獨(dú)秀在《現(xiàn)代歐洲文藝史譚》一文中籠統(tǒng)地介紹了西方象征主義文學(xué),這是目前所知我國(guó)較早涉及現(xiàn)代主義的文字。自此以后到20世紀(jì)90年代,在長(zhǎng)達(dá)七十五年的歷史中,對(duì)現(xiàn)代主義文學(xué)的譯介評(píng)論,時(shí)起時(shí)伏,大體上可以分成五個(gè)階段,形成過(guò)三次高潮,即‘五四’前后,30、40年代和80年代。這種起伏變化是有一定的時(shí)代背景的,是與中國(guó)革命的進(jìn)程相聯(lián)系的。”

狂飆社作家的創(chuàng)作特別是小說(shuō)創(chuàng)作,興起于上世紀(jì)20年代初期。如高沐鴻是1922年,高長(zhǎng)虹是1921年,高歌是1924年。而興盛于20年代中后期。此時(shí)已是“五四”落潮期。效法西方現(xiàn)代主義文學(xué),是整個(gè)“五四”時(shí)代的一股強(qiáng)大潮流,但在取法現(xiàn)代主義文學(xué)的同時(shí),很多作家也汲納了西方的浪漫主義、現(xiàn)實(shí)主義,形成一種“拿來(lái)”“兼容”的狀態(tài)。譬如魯迅、郭沫若、茅盾、郁達(dá)夫等,都是如此。現(xiàn)代主義文學(xué)方法,有一種自身局限和缺陷,借用其他方法可以適當(dāng)校正和避免。由西方引進(jìn)的浪漫主義、現(xiàn)實(shí)主義、現(xiàn)代主義,共同構(gòu)成了新文學(xué)中的現(xiàn)代主義思潮,沖擊、改變著中國(guó)古典主義文學(xué)傳統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了古典主義向現(xiàn)代主義的變革與轉(zhuǎn)型。

從封閉的山西走到北京、上海的狂飆社年輕作家,卻勇敢地選擇了最新潮的現(xiàn)代主義文學(xué),譬如表現(xiàn)主義、象征主義、意識(shí)流、未來(lái)主義等。他們并不拒絕浪漫主義、現(xiàn)實(shí)主義,卻有點(diǎn)看不上這些相對(duì)落后的文學(xué)方法,更愿意取法最新潮的文學(xué)方法。這是他們的大膽,也是他們的盲目。1927年高歌在上海泰東圖書(shū)局出版小說(shuō)集《清晨起來(lái)》,他在封底的“廣告”中稱:“世界的文藝潮流,已脫去陳腐羅曼主義與寫(xiě)實(shí)主義,漸漸從象征主義走到表現(xiàn)主義了。我國(guó)的文藝運(yùn)動(dòng),尚不出于羅曼與寫(xiě)實(shí)兩道。即近日轟傳的唯美主義,也不過(guò)羅曼主義之一支流。‘狂飆’的文藝態(tài)度,本在打破一切流派,而直造藝術(shù)之堂奧。其所辟途徑,且有侵越象征、表現(xiàn)之勢(shì)。” 這段不被學(xué)界關(guān)注的論說(shuō),恰好集中表達(dá)了狂飆社作家對(duì)現(xiàn)實(shí)主義、浪漫主義的態(tài)度,對(duì)現(xiàn)代主義中的表現(xiàn)方法、象征方法的推崇。1930年,狂飆社人去社散,高沐鴻回到山西,在《山西日?qǐng)?bào)》副刊“前線上”發(fā)表文章,說(shuō):“所有的世界藝術(shù)的新潮,舉兩個(gè)例來(lái)看吧:如德國(guó)的表現(xiàn)派,和新噪的世界的新寫(xiě)實(shí)主義。”“表現(xiàn)派嗎,那是個(gè)精神的佛界,但顯著極度的現(xiàn)代的混亂,深入而幻化,離平常的現(xiàn)實(shí)很遠(yuǎn)。”“新寫(xiě)實(shí)主義呢?……它的規(guī)律,看去嶄然異于過(guò)去藝術(shù)的;不過(guò)是‘集團(tuán)的’一個(gè)觀念。” 從這番話里,可以窺見(jiàn)高沐鴻對(duì)表現(xiàn)主義的青睞和反思,對(duì)新寫(xiě)實(shí)主義即現(xiàn)實(shí)主義的鄙薄還有苛求。

上世紀(jì)20年代,在現(xiàn)代主義文學(xué)的潮流中,高沐鴻在短篇、中篇、長(zhǎng)篇小說(shuō)上勤奮耕耘,收獲豐碩。在小說(shuō)文體上,他并沒(méi)有著意研究,也不過(guò)多顧及,只是興之所至,涂染成篇,寫(xiě)成什么算什么。如1925年他給《莽原》撰稿,有詩(shī)歌、散文、散文詩(shī)、小說(shuō),有些散文有情節(jié)有人物,完全可以歸到小說(shuō)中。譬如《守門(mén)人的小史》《敗退之下》等。當(dāng)時(shí)沒(méi)有標(biāo)注文體,后來(lái)編輯《高沐鴻詩(shī)文集》時(shí),一并放在散文中。這樣的作品有七八篇之多。文體的模糊、混雜,是“五四”時(shí)代的獨(dú)特文學(xué)現(xiàn)象。

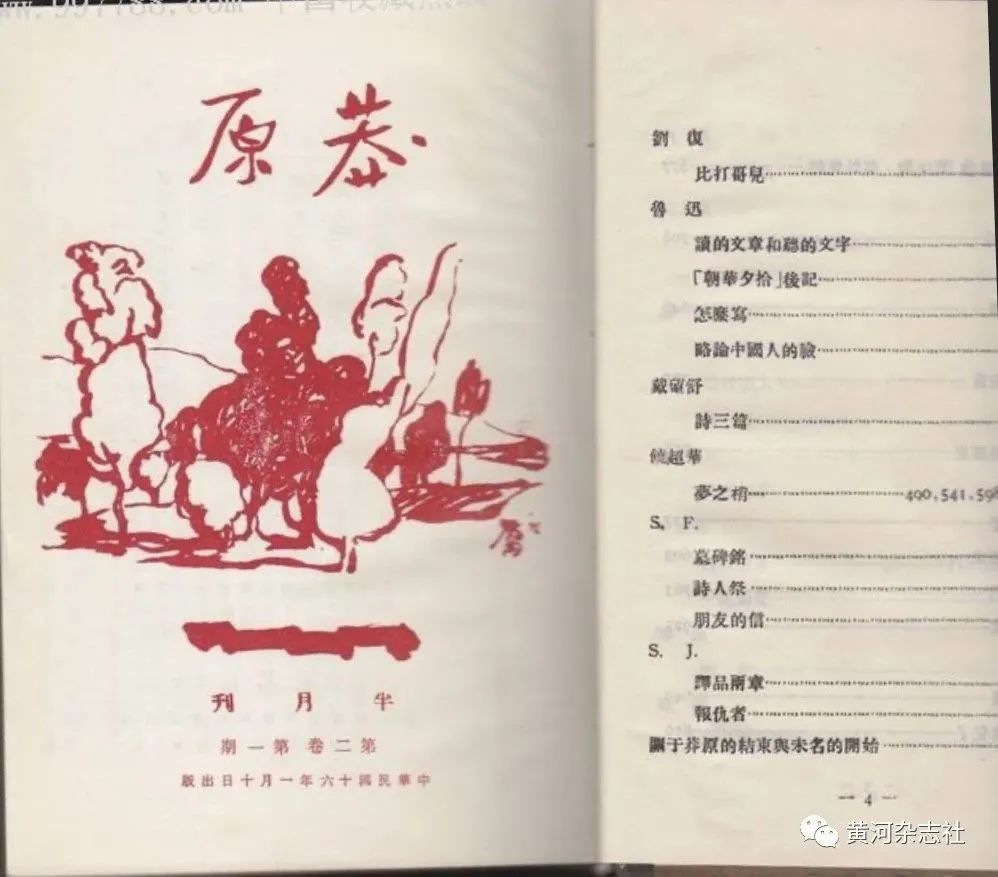

1926年在魯迅主編的《莽原》雜志上發(fā)表多篇作品

高沐鴻這一時(shí)期的中篇、長(zhǎng)篇小說(shuō),以更宏大的社會(huì)背景,更豐富的人物形象,更成熟的現(xiàn)代方法與手法,展示了自己在小說(shuō)創(chuàng)作上的才華和潛力。“五四”文學(xué)時(shí)期,短篇、中篇、長(zhǎng)篇小說(shuō),不僅在文體特征上較為模糊,在文體的篇幅上也無(wú)定規(guī)。高沐鴻的短篇小說(shuō),字?jǐn)?shù)在一二千到一萬(wàn)多字之間,中篇小說(shuō)在二萬(wàn)到五萬(wàn)多字左右,長(zhǎng)篇小說(shuō)在九萬(wàn)到十多萬(wàn)字上下。這并非定數(shù),但大抵如此。

1941年在太行文聯(lián)主編的《文藝雜志》

中篇小說(shuō)《狹的囚籠》,是最貼近高沐鴻的個(gè)人生活和情感思想的作品。作家如是說(shuō):作品“主要寫(xiě)的是,在無(wú)政府主義思想的影響下,青年人在十字路口彷徨徘徊,充滿著個(gè)人的憂郁苦悶。” 這是一部由32封信組成的書(shū)簡(jiǎn)體小說(shuō),其中寫(xiě)信人“我”是一位教師、藝術(shù)家,收信人是朋友“飛泉”。用寫(xiě)信的方式,可以淋漓盡致地表達(dá)作者的生活、行為特別是情感、心理、內(nèi)心獨(dú)白、意識(shí)流等,這是表現(xiàn)主義的廣闊平臺(tái)。小說(shuō)表達(dá)了一個(gè)青年知識(shí)分子,在學(xué)校和世俗環(huán)境中的苦悶、壓抑、孤獨(dú)。他同滿足于世俗生活的蕓蕓眾生們隔膜、對(duì)峙,他渴望拿到稿酬,帶著女朋友華,或投奔呼喚他的C(高長(zhǎng)虹),或遠(yuǎn)走異地。在小說(shuō)中,學(xué)校課堂、生活環(huán)境,既是具體的、也是想象的,就像昏暗、污濁、狹窄的“囚籠”。“囚籠”成為一種象征,禁錮人的生存、精神的籠子。小說(shuō)呈現(xiàn)的是上世紀(jì)二十年代,無(wú)數(shù)青年的一種沉重、躁動(dòng)的精神狀態(tài)。

長(zhǎng)篇小說(shuō)《紅日》,描述了15位激進(jìn)青年,有組織有預(yù)謀地在全國(guó)多個(gè)城市,實(shí)行爆炸事件的故事情節(jié),起承轉(zhuǎn)合,曲折驚險(xiǎn)。這些青年深受無(wú)政府主義思想影響,反對(duì)、憎恨腐敗的社會(huì)和墮落的人類,決心毀掉現(xiàn)存世界,建設(shè)新的世界。他們?cè)敢鉃檫@樣崇高的使命赴死、獻(xiàn)身。表現(xiàn)主義文學(xué)認(rèn)為,作品中的人物不是單個(gè)的、個(gè)性的人物,而應(yīng)該是觀念的、抽象的人物,如此才能抵達(dá)人的本質(zhì)特征。因此《紅日》里的人物,用字母代替。B是主角“我”,C是高長(zhǎng)虹,Z是歐洲留學(xué)歸來(lái)帶回制造炸藥技術(shù)的閻宗臨。還有P、K、W、M等。小說(shuō)最后,革命暴動(dòng)成功,多個(gè)城市爆炸,升起紅日般的火團(tuán)。另一位狂飆社作家高歌,也寫(xiě)過(guò)一部題材類似的小說(shuō):《高老師》,寫(xiě)這位老師暗中制造炸藥,與工人們密謀在多個(gè)城市炮制爆炸事件,但他在實(shí)施任務(wù)之前不幸去世。兩位作家都寫(xiě)暴力事件,反映了他們思想觀念的相同,或相互影響。其實(shí)這樣的故事純粹是虛構(gòu)的。高長(zhǎng)虹雖有無(wú)政府主義思想,但他一直遠(yuǎn)離政治,他不會(huì)允許狂飆社同仁去干這樣的事情,高沐鴻、高歌也是“紙上談兵”。正如董大中所說(shuō):“這部小說(shuō)是高沐鴻以狂飆社成員為原型虛構(gòu)出來(lái)的一個(gè)革命故事。”

長(zhǎng)篇小說(shuō)《少年先鋒》,同樣寫(xiě)的是青年的暴力革命故事。作品寫(xiě)一位年輕的知識(shí)分子:“少年”“戰(zhàn)士”,閱讀革命書(shū)籍,反抗黑暗社會(huì),從社會(huì)底層奔赴大城市,找到“少年革命黨”組織,他們暗中聚集二三十位少年,在領(lǐng)袖的號(hào)召組織下,在眾多城市發(fā)起暴動(dòng),攻擊警察局、占領(lǐng)軍事?lián)c(diǎn),但在1928年一次與警察的戰(zhàn)斗中,少年頭部中彈負(fù)傷,被送到醫(yī)院治療,與戰(zhàn)友、領(lǐng)袖失掉聯(lián)系。他孤身一人,漂泊在城市、鄉(xiāng)村,回到故鄉(xiāng)與老家,又與親人決裂,最后在縣城、舊友那里,找到了革命的力量、火種。故事并不復(fù)雜,在少年戰(zhàn)士的療傷、潛逃、尋找中,細(xì)膩、從容地表現(xiàn)了他的勇敢、執(zhí)著、堅(jiān)定的性格,和他悲涼、復(fù)雜、痛苦的精神世界。表現(xiàn)主義方法運(yùn)用得純熟自如。這一人物是有原型的,是高沐鴻故鄉(xiāng)的一位革命朋友,是歷史學(xué)家李零的父親李逸三。李零在《讀〈少年先鋒〉》一文中說(shuō):“《少年先鋒》內(nèi)容主要是寫(xiě)1927年底到1928年初我父親生活經(jīng)歷的一個(gè)小片段。1927年,我父親在黃埔軍校的武漢分校學(xué)習(xí)。‘四一二’之后,他參加軍官教導(dǎo)團(tuán),平息夏斗寅叛變,然后馳援南昌。南昌起義后,又長(zhǎng)驅(qū)千里,趕到廣州,參加廣州起義,結(jié)果在戰(zhàn)斗中負(fù)傷。小說(shuō)所述,就是他從廣州逃到上海,又從上海回到家鄉(xiāng)的經(jīng)歷。”小說(shuō)刻畫(huà)了一位少年戰(zhàn)士,從個(gè)人主義、盲目革命,走向理性自覺(jué)、底層大眾的人生與精神歷程。《紅日》與《少年先鋒》,是高沐鴻早期創(chuàng)作的代表作。

1931年北平震東印書(shū)館出版的長(zhǎng)篇小說(shuō)《少年先鋒》

在現(xiàn)代主義文學(xué)道路上,已然卓有成就的高沐鴻,進(jìn)入30年代,不僅人生命運(yùn)發(fā)生了重要轉(zhuǎn)折,文學(xué)創(chuàng)作也遇到了空前挑戰(zhàn)。文學(xué)上的轉(zhuǎn)型,也許比人生的換位更為困難。

現(xiàn)實(shí)主義文學(xué)道路上

從抗日戰(zhàn)爭(zhēng)到解放戰(zhàn)爭(zhēng)期間,高沐鴻輾轉(zhuǎn)在武鄉(xiāng)、太原、北京、晉東南等地區(qū),從事各種各樣的革命活動(dòng):重建基層組織、擔(dān)任抗日縣長(zhǎng)、當(dāng)選文教總會(huì)主任、擔(dān)任區(qū)文聯(lián)主任,創(chuàng)辦、主編多種政治、文藝報(bào)紙、刊物…… 他是革命家,又是文學(xué)家,革命與文學(xué)是他生命的兩塊基石。他的社會(huì)角色轉(zhuǎn)換了,他的文學(xué)創(chuàng)作也要轉(zhuǎn)型。在新的革命、戰(zhàn)爭(zhēng)環(huán)境中,他要棄舊圖新,創(chuàng)造出新的革命文學(xué)來(lái)。從現(xiàn)代主義到現(xiàn)實(shí)主義,絕不只是一字之別。現(xiàn)代主義文學(xué)從本質(zhì)上講是一種精英知識(shí)分子文學(xué),是表現(xiàn)知識(shí)分子、為了知識(shí)分子的;而革命現(xiàn)實(shí)主義文學(xué),是人民大眾的文學(xué)、為民眾服務(wù)的文學(xué)。現(xiàn)代主義的藝術(shù)形式與手法,是多種多樣、復(fù)雜精微的,屬于知識(shí)分子欣賞的陽(yáng)春白雪;而革命現(xiàn)實(shí)主義的創(chuàng)作方法與手段,質(zhì)樸單純、通俗易懂,是人民大眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的下里巴人。這是兩種不同形態(tài)的文學(xué),在根據(jù)地和解放區(qū),自然需要的是“經(jīng)世致用”的革命現(xiàn)實(shí)主義文學(xué)。1953年,高沐鴻寫(xiě)過(guò)一篇《自傳》,審視了自己的人生與文學(xué)歷程,說(shuō):“在我三十歲以后,即一九三一年‘九一八’事變后,思想上才又截然進(jìn)入一個(gè)整頓時(shí)期。……在藝術(shù)上也逐漸走上現(xiàn)實(shí)主義道路,但作品極少。”這一時(shí)期他的詩(shī)歌創(chuàng)作不多,有“遵命”性的文學(xué)評(píng)論數(shù)篇,主要體現(xiàn)在短篇、中篇、長(zhǎng)篇小說(shuō)創(chuàng)作上。而小說(shuō)最能反映一個(gè)作家文學(xué)思想與創(chuàng)作方法的變化。

上世紀(jì)二三十年代,高沐鴻有過(guò)一段城市漂泊經(jīng)歷。他說(shuō):“我的職業(yè)環(huán)境是在國(guó)民黨新舊官僚面前混飯吃”。1936年入黨后,他受黨組織安排打入山西某官僚的組織內(nèi),了解上層動(dòng)向。后來(lái)還以犧盟會(huì)的名義,擔(dān)任閻錫山理論委員會(huì)委員,秘密進(jìn)行救亡宣傳工作。此外在擔(dān)任抗日縣長(zhǎng)之時(shí),與舊政權(quán)中的官員也多有交往。這些人生經(jīng)歷,使他了解、熟悉了國(guó)民黨政府內(nèi)部的情況與動(dòng)向,以及不少舊官僚官吏的生活與心理狀況。他的現(xiàn)實(shí)主義小說(shuō),首先從這個(gè)領(lǐng)域開(kāi)掘,創(chuàng)作了多篇揭露性、批判性的短中長(zhǎng)篇小說(shuō)。《趙書(shū)記長(zhǎng)》描述抗戰(zhàn)初期,革命根據(jù)地武鄉(xiāng)縣的嚴(yán)峻形勢(shì),各種人物的行動(dòng)與心理,刻畫(huà)了一個(gè)舊縣黨部的書(shū)記長(zhǎng)趙子亻英的形象。書(shū)記長(zhǎng)類似于后來(lái)的秘書(shū)長(zhǎng),職位并不高。抗戰(zhàn)前趙書(shū)記長(zhǎng)手中有權(quán),生吃白拿;抗戰(zhàn)后社會(huì)大亂,權(quán)力旁落,他懼怕日軍、國(guó)軍,墮落成漢奸、特務(wù),揭示了一個(gè)舊官吏的蛻變軌跡。《網(wǎng)羅》同樣描寫(xiě)武鄉(xiāng)縣,抗戰(zhàn)前后盤(pán)根錯(cuò)節(jié)的社會(huì)和人際關(guān)系,這種關(guān)系構(gòu)成了一個(gè)官官相護(hù)的利益集團(tuán)網(wǎng)羅。這是作者對(duì)一個(gè)縣的社會(huì)人際關(guān)系的洞察與揭示。在這張網(wǎng)羅上,作家突出塑造了一個(gè)財(cái)政局長(zhǎng)衛(wèi)韶卿的形象。這位財(cái)政局長(zhǎng)不僅掌握著官家的權(quán)力,還開(kāi)著自家的當(dāng)鋪。他財(cái)大氣粗,盤(pán)剝窮人,為富不仁。在抗日斗爭(zhēng)中,投日反共,還把局長(zhǎng)位置讓給姑表兄弟。這是一個(gè)貪婪、霸道、反動(dòng)的舊政權(quán)官吏形象。《黑熊》描繪了武鄉(xiāng)東山一帶,農(nóng)民與地主階級(jí)的斗爭(zhēng),刻畫(huà)了一個(gè)長(zhǎng)得像黑熊,性格狡猾、兇狠的惡霸地主蕭撫卿的形象。《東山王》是這類小說(shuō)中的力作。作家在更廣大的時(shí)空上,描述了戰(zhàn)爭(zhēng)的勢(shì)態(tài):日軍長(zhǎng)驅(qū)直入,晉綏軍節(jié)節(jié)潰退。八路軍在晉東南開(kāi)辟根據(jù)地,邊區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)民開(kāi)展土地斗爭(zhēng)。國(guó)民黨與日軍相互勾結(jié),眾多漢奸出現(xiàn)。根據(jù)地軍民與日軍、偽軍、地主、漢奸,作著殘酷而復(fù)雜的斗爭(zhēng)。就在這樣的情勢(shì)下,作家塑造了一個(gè)獨(dú)特的國(guó)民黨的縣長(zhǎng)形象:時(shí)兆慶。他是閻錫山的當(dāng)紅縣長(zhǎng)、得力干將,但在日軍兵臨城下之時(shí),就席卷錢(qián)財(cái)棄城而逃,回到故鄉(xiāng)武鄉(xiāng)搖身變?yōu)殚_(kāi)明紳士。他恨八路軍、恨窮人,認(rèn)為是他們奪走了自己的地位、財(cái)富。他宣傳中日同族同宗,兩個(gè)民族應(yīng)該攜手合作。他的觀點(diǎn)具有極大的蒙蔽性、欺騙性。他偽裝好人、善人,蒙哄了干部群眾,選他為邊區(qū)臨參會(huì)議員。成為參議員又為他造謠破壞、玩弄美人計(jì),成立所謂的新民會(huì),創(chuàng)造了條件。就這樣一個(gè)貪腐官員,在風(fēng)云變幻的抗日戰(zhàn)爭(zhēng)中,成為投敵賣(mài)國(guó)的漢奸特務(wù)。這一形象具有一定的典型性。作家警示人們,一定要注意那些佯裝善良、見(jiàn)風(fēng)使舵的舊官吏,警惕他們欺騙民眾,混入內(nèi)部,進(jìn)行破壞顛覆活動(dòng)。《山西抗戰(zhàn)文學(xué)史》中評(píng)價(jià)說(shuō):“時(shí)兆慶是作者集中筆墨刻畫(huà)的人物形象,通過(guò)生動(dòng)的心理和行動(dòng)描寫(xiě),個(gè)性化語(yǔ)言,對(duì)這個(gè)閻錫山官吏的陰險(xiǎn)卑劣行徑作了成功的刻劃。這個(gè)人物形象具有一定的藝術(shù)概括性。”

高沐鴻1940年創(chuàng)作長(zhǎng)篇小說(shuō)《遺毒記》,發(fā)表在晉東南文總主辦的《文化動(dòng)員》雜志,可惜這份雜志早已散失,久覓未得。1941年時(shí)任中央北方局文委委員兼宣傳科長(zhǎng)的李伯釗,在《敵后文藝運(yùn)動(dòng)概括》中評(píng)價(jià)說(shuō):“那是一部新的官場(chǎng)現(xiàn)形記。一般的寫(xiě)作技巧著實(shí)老練,他刻畫(huà)出了抗戰(zhàn)現(xiàn)實(shí)中的‘新型’官僚——吃磨擦飯、發(fā)國(guó)難財(cái),‘救亡專家’的丑態(tài)。盡情暴露了抗戰(zhàn)的黑暗面。這是我在抗戰(zhàn)后敵人后方見(jiàn)到的第一部長(zhǎng)篇小說(shuō)。”

1951年與山西文藝界同仁合影

如上所述高沐鴻這五部短中長(zhǎng)篇小說(shuō),最主要的特點(diǎn),是在革命根據(jù)地和抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的環(huán)境中,創(chuàng)造了一個(gè)舊官僚官吏的人物畫(huà)廊:趙子亻英、衛(wèi)韶卿、蕭撫卿、時(shí)兆慶等。他們的形象是逼真的、扎實(shí)的,具有豐富的社會(huì)和藝術(shù)價(jià)值。這是高沐鴻對(duì)抗戰(zhàn)文學(xué)的獨(dú)特貢獻(xiàn)。當(dāng)然這些人物也存在著個(gè)性較模糊、共性有雷同的不足。此時(shí)同在晉東南根據(jù)地的趙樹(shù)理,在他一系列小說(shuō)中,塑造了眾多普通農(nóng)民、基層干部的形象。與高沐鴻塑造的縣級(jí)舊官吏形象,形成一種互補(bǔ)。各有特色、價(jià)值,誰(shuí)也代替不了誰(shuí)。值得注意的是,高沐鴻的這類小說(shuō),還具有更多“五四”新小說(shuō)特點(diǎn),是一種批判現(xiàn)實(shí)主義小說(shuō)。可以讀出魯迅、沙汀小說(shuō)的味道。在表現(xiàn)形式與敘事語(yǔ)言上,殘留著現(xiàn)代主義的印痕。與根據(jù)地、解放區(qū)所要求的革命現(xiàn)實(shí)主義,還有一定距離。

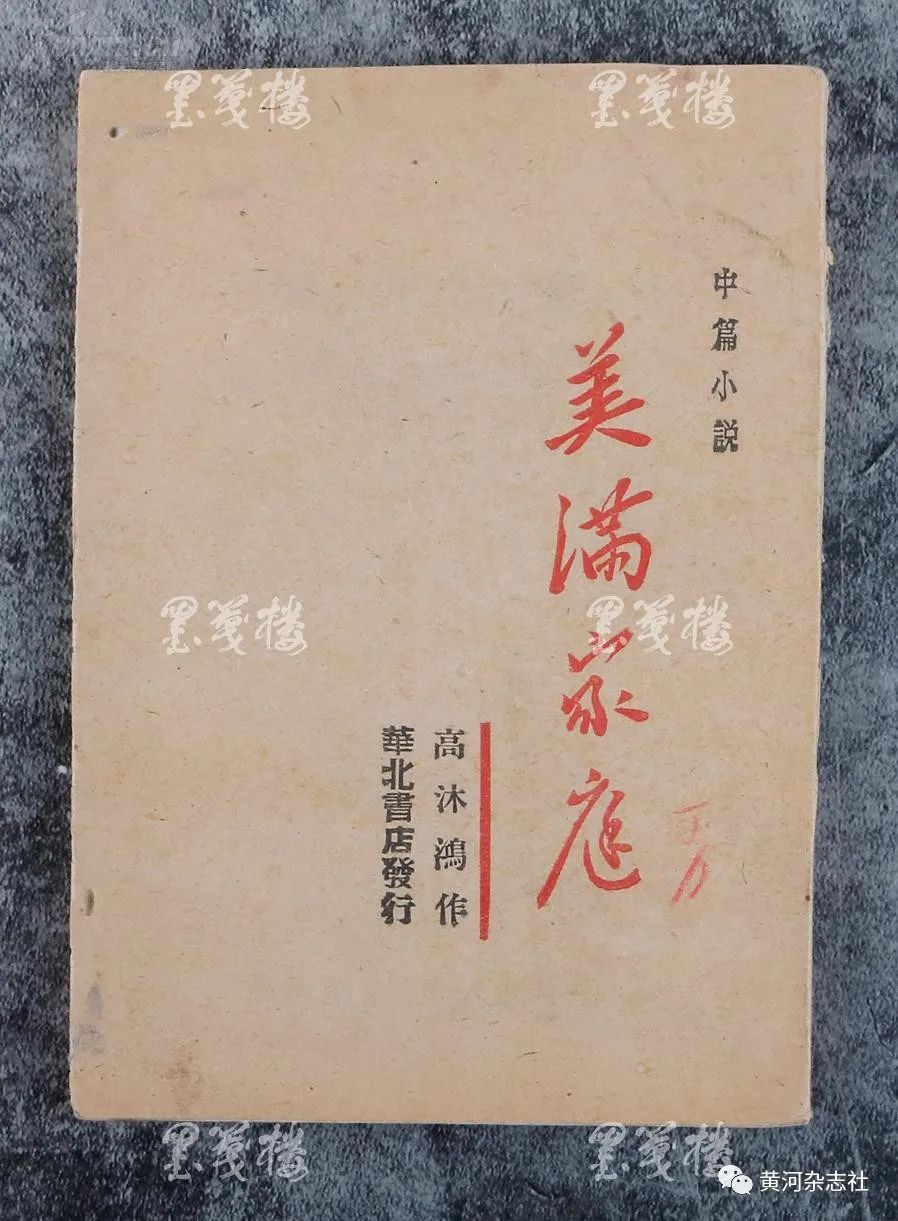

陳思和說(shuō)道:“自戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始,中國(guó)文學(xué)史的發(fā)展過(guò)程實(shí)際上形成了兩種傳統(tǒng):‘五四’新文學(xué)的啟蒙文化傳統(tǒng)和抗戰(zhàn)以來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng)文化傳統(tǒng)。……它們有時(shí)是以互相補(bǔ)充或者比較一致的方式、有時(shí)則以互相沖突以致取代的方式來(lái)影響當(dāng)代文學(xué),這就構(gòu)成了當(dāng)代文學(xué)的種種特點(diǎn)及其辯證發(fā)展的過(guò)程。”這里所謂戰(zhàn)爭(zhēng)文化傳統(tǒng),就是不斷建構(gòu)形成的革命現(xiàn)實(shí)主義模式。現(xiàn)實(shí)主義是個(gè)宏大、無(wú)邊的概念,有寫(xiě)實(shí)現(xiàn)實(shí)主義、有批判現(xiàn)實(shí)主義,有革命現(xiàn)實(shí)主義、有“兩結(jié)合”現(xiàn)實(shí)主義(現(xiàn)實(shí)主義與浪漫主義相結(jié)合)等等。如果說(shuō)高沐鴻《東山王》等是批判現(xiàn)實(shí)主義的話,那么這一時(shí)期的《美滿家庭》《土地的吵架》就是革命現(xiàn)實(shí)主義的。在這兩部中篇小說(shuō)中,作家完成了文學(xué)立場(chǎng)、創(chuàng)作方法的轉(zhuǎn)型,邁上了通俗化、大眾化之道。

《美滿家庭》以武鄉(xiāng)縣新莊李福九一家的致富和變遷為焦點(diǎn),展示了抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的背景下,農(nóng)村家庭的深刻變化。作家把根據(jù)地的“美滿家庭”分為三種類型:翻身的破落戶、發(fā)達(dá)中的小康之家、白手起家的新人家。小說(shuō)寫(xiě)的是發(fā)達(dá)中的小康之家。作家沒(méi)有寫(xiě)農(nóng)村的重大事件與斗爭(zhēng),而是把筆墨聚焦農(nóng)村的日常生活、勞動(dòng)生產(chǎn)、人際交往,特別是解放了的農(nóng)民蓬勃的發(fā)家愿望與發(fā)家行動(dòng)上。但卻折射出根據(jù)地農(nóng)村全景式面貌,如抗戰(zhàn)中的反掃蕩斗爭(zhēng)、共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的農(nóng)村革命、村里的征兵工作、婦女解放、出糧救災(zāi)等;還有村干部的整風(fēng)工作,一些干部的脫離群眾、做官擺威風(fēng)等現(xiàn)象,農(nóng)民身上的流氓性、對(duì)農(nóng)村工作的影響等等。作家完全寫(xiě)的是“新的人物,新的世界”。

1943年華北書(shū)店出版發(fā)行的中篇小說(shuō)《美滿家庭》

新莊的李家是個(gè)富裕之家,種80畝土地,雇2個(gè)長(zhǎng)工,有4個(gè)勞力。當(dāng)家人李福九尚在壯年,精通農(nóng)活,治家有方,發(fā)家心切。又有全村觀念,對(duì)鄉(xiāng)親、村莊頗有感情,樂(lè)善好施。是一位勤勞、精悍、善良、忠厚的傳統(tǒng)莊稼人形象。村長(zhǎng)李貴書(shū)是作品主人公,是李家長(zhǎng)子。他有文化、好讀書(shū)、勤思考,對(duì)社會(huì)發(fā)展和農(nóng)村形勢(shì),有著清醒的判斷與認(rèn)識(shí),相信農(nóng)村的集體化道路。他善于傾聽(tīng)各方面的意見(jiàn),耐心做各種農(nóng)民哪怕是地主的思想工作,勇于批評(píng)村委會(huì)干部工作和思想上的錯(cuò)誤。他能妥善處理家庭和工作的關(guān)系,早上在自家勞動(dòng),上下午在村里工作。他遭受喪妻之痛,但不急于再婚,耐心地尋找著理想的愛(ài)人。是一位思想成熟、工作出色、性格沉穩(wěn)的基層村干部形象。在敘事形式與語(yǔ)言上,注重故事情節(jié),著力人物刻畫(huà),活用農(nóng)民語(yǔ)言,頗有通俗化、大眾化特征。這使讀者不難想到趙樹(shù)理建國(guó)后的《三里灣》,故事構(gòu)架、人物設(shè)置、表現(xiàn)方法,多有相似之處,而《美滿家庭》早誕生了十幾年。

《土地的吵架》是作家計(jì)劃創(chuàng)作的長(zhǎng)篇小說(shuō)《青黃交接的時(shí)代》中的第一二章,近二萬(wàn)字,可惜未能完成全書(shū)。作品描述了革命解放區(qū)暖泉村,在土地改革中的丈量土地。因農(nóng)民意見(jiàn)強(qiáng)烈,爭(zhēng)論不休,復(fù)丈土地展開(kāi)的故事情節(jié),揭示了丈量土地的敏感性、復(fù)雜性。這個(gè)地方土地零碎不平,好壞不均,丈量的方法、標(biāo)準(zhǔn),丈地人的良知、技術(shù),都會(huì)影響到最終的結(jié)果。而地主的背后活動(dòng),干部的立場(chǎng)感情,又直接關(guān)系到土改的公正、公平。小說(shuō)真實(shí)地寫(xiě)出了土改初期,工作與運(yùn)動(dòng)的困難性、嚴(yán)峻性。因?yàn)槭情L(zhǎng)篇小說(shuō)開(kāi)頭的二章,出場(chǎng)人物眾多,如村干部李仲玉、李二樸、李多官,農(nóng)民疤老四,地主王東萊等;而民事主任趙志誠(chéng),聽(tīng)信地主的一面之詞,在丈地中站在地主一邊,揭示了干部隊(duì)伍的不純與問(wèn)題。小說(shuō)在表現(xiàn)方法上,追求寫(xiě)實(shí)、白描,突出人物的行動(dòng)、心理,吸取農(nóng)民活的語(yǔ)言、詞匯,體現(xiàn)了作家在革命現(xiàn)實(shí)主義創(chuàng)作上的自覺(jué)。這又讓讀者容易想到趙樹(shù)理的中篇小說(shuō)《李有才板話》,同樣寫(xiě)的是農(nóng)村土改中的丈量土地,但比高沐鴻這部小說(shuō)早出現(xiàn)三年。趙樹(shù)理、高沐鴻都是革命根據(jù)地的作家,都是太行山的兒子。

1956年火花文藝出版社出版的詩(shī)集《十二月之歌》

現(xiàn)實(shí)與現(xiàn)代的矛盾、交融

在高沐鴻的革命與文學(xué)生涯中,既秉承著“五四”現(xiàn)代文化、現(xiàn)代文學(xué)的傳統(tǒng),也實(shí)踐著革命現(xiàn)實(shí)主義文化、文學(xué)的精神,二者并行著、矛盾著、交匯著,給他的文學(xué)創(chuàng)作帶來(lái)了困惑、新變,也給他的思想、精神帶來(lái)了三次困境、危機(jī)。

第一次是在晉東南革命根據(jù)地的1944至1945年,文聯(lián)與報(bào)社等五個(gè)單位的聯(lián)合整風(fēng),整風(fēng)的范圍包括教條主義、個(gè)人主義以及文學(xué)中的洋八股作風(fēng)。高沐鴻在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下,自覺(jué)地做了檢查。在后來(lái)的一篇文章中說(shuō):“荒煤同志,說(shuō)我的文章悶一些。他同意黑丁同志的說(shuō)法:寫(xiě)得不明確。也可以說(shuō)不明朗。他說(shuō),這種地方,正有點(diǎn)仿佛于過(guò)去一般小資產(chǎn)階級(jí)性的作品,在下死勁的‘發(fā)掘什么靈魂’之類的樣子。這樣辦法是已經(jīng)過(guò)時(shí)了,而我的作品上卻仍然有蟬蛻。”還有“整個(gè)作品”的“晦澀和空虛”的風(fēng)格和情調(diào)。不難發(fā)現(xiàn)整風(fēng)整出的“個(gè)人主義”“洋八股作風(fēng)”“小資產(chǎn)階級(jí)性”“晦澀和空虛”等,正是西方現(xiàn)代主義文學(xué)帶來(lái)的某種局限和缺點(diǎn)。激進(jìn)的整風(fēng)難免“潑臟水把孩子也潑出去”。第二次是1957年的反右運(yùn)動(dòng)。此前他寫(xiě)過(guò)多篇文章,如《追根》《〈火花〉發(fā)刊詞》《幾個(gè)問(wèn)題的我見(jiàn)》《從魯迅先生想到》,反對(duì)官僚主義、宗派主義、教條主義,擁護(hù)“百花齊放,百家爭(zhēng)鳴”方針,倡導(dǎo)解放思想、獨(dú)立思考、干預(yù)生活、藝術(shù)獨(dú)創(chuàng)…… 這些思想言論,是符合毛澤東《講話》精神、主流意識(shí)形態(tài)的。但也隱含著現(xiàn)代文化、文學(xué)的影子。激進(jìn)的、敏感的作家、評(píng)論家們,其中有他過(guò)去的戰(zhàn)友、同事、學(xué)生,群起而猛批,認(rèn)為他有嚴(yán)重的個(gè)人主義,“一味標(biāo)新立異”“一味逞硬骨頭”“唯我獨(dú)尊”“有極嚴(yán)重的唯資格論”。認(rèn)為他是“反動(dòng)的文藝思想”加上“灰色的文藝創(chuàng)作”。上升到“反黨、反社會(huì)主義、反馬列主義”的尺度,文章發(fā)表在《火花》雜志。作家連做四次檢查,最終戴上右派帽子,降職省圖書(shū)館副館長(zhǎng)。第三次是1966年“文革”,高沐鴻雖然罹患胃癌,但也不能不遵令帶著妻子兒女回武鄉(xiāng)縣城“插隊(duì)”,身邊雖有父老鄉(xiāng)親,有古典名著,但他看不到社會(huì)、生活的前途,看不到文化、文學(xué)的希望。

1980年山西人民出版社出版的詩(shī)集《回春室詩(shī)鈔》

文學(xué)創(chuàng)作特別是小說(shuō)創(chuàng)作上,高沐鴻從進(jìn)入革命根據(jù)地伊始,就想脫胎換骨,或者把現(xiàn)實(shí)主義與現(xiàn)代主義相融合,或者像趙樹(shù)理一樣走通俗化、大眾化之路。但現(xiàn)實(shí)與現(xiàn)代化很難水乳交融,有時(shí)甚而此消彼長(zhǎng)。譬如《趙書(shū)記長(zhǎng)》《網(wǎng)羅》四篇揭露性小說(shuō),他本意是想寫(xiě)出根據(jù)地抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的艱苦性、復(fù)雜性,批判國(guó)民黨、閻錫山舊官吏的無(wú)能、腐敗、反動(dòng),但卻與抗日根據(jù)地倡導(dǎo)的小說(shuō),似乎隔著一層,更像新文學(xué)中的批判現(xiàn)實(shí)主義小說(shuō)。它們是站在知識(shí)分子角度寫(xiě)出的,作品中的主角都是官吏、地主、惡霸之類。語(yǔ)言也是書(shū)面的、冗長(zhǎng)的歐化語(yǔ)言。這樣的作品農(nóng)民讀者是不會(huì)喜歡的。《美滿家庭》《土地的吵架》,作者是站在農(nóng)村和農(nóng)民立場(chǎng)上去寫(xiě)的,故事、人物、語(yǔ)言等有了通俗化、大眾化特點(diǎn)。但在思想和藝術(shù)探索上,依然有過(guò)去寫(xiě)作的痕跡,還沒(méi)有達(dá)到爐火純青的地步。

新中國(guó)成立后,高沐鴻感到難以把握當(dāng)下的時(shí)代脈搏,寫(xiě)出革命與建設(shè)需要的那種作品。他只寫(xiě)出兩部作品,一部是長(zhǎng)篇小說(shuō)《福福傳》中的第一章《福福的動(dòng)植園》,創(chuàng)作于1962年,發(fā)表在《火花》同年第8期。另一部是中篇小說(shuō)《年輕的伴侶》,寫(xiě)成后沒(méi)有發(fā)表,一直到1980年去世前,才把遺稿托付家人,十年后才收入《高沐鴻詩(shī)文集》中出版,從作品內(nèi)容和語(yǔ)言上可以判斷寫(xiě)于1960年前后。兩部小說(shuō)前部寫(xiě)的是童年時(shí)光,后部寫(xiě)的是建國(guó)初的農(nóng)村生活,在寫(xiě)法上兼容了現(xiàn)實(shí)主義與現(xiàn)代主義,藝術(shù)上有新的開(kāi)拓。

《福福的動(dòng)植園》寫(xiě)了“我”七歲時(shí)的童年生活,在一個(gè)荒蕪而闊大的廢園里玩耍的情景。福福生在一個(gè)富裕人家,不大貪玩,但又喜歡玩耍。他跟著同胞哥哥祿祿,本家哥哥芳芳,跑過(guò)又深又窄的胡同,來(lái)到一處荒涼、神秘的廢園。祿祿哥哥最會(huì)爬樹(shù),在棗樹(shù)上摘下大把帶紅的棗兒,給他很多顆。在一片茂盛的花草地,他用棗兒砸蝴蝶,砸出草叢中捉蟈蟈的芳芳哥哥,他用紅棗換到一個(gè)大蟈蟈,卻不小心跑掉了,芳芳哥哥又幫他找回來(lái)。他跑過(guò)孩子們正在摘果實(shí)的桑葚樹(shù),撿紫紅的果實(shí)吃,又沖向遠(yuǎn)處的小山包,慈祥的段姨姥在門(mén)口呼喚他…… 小說(shuō)寫(xiě)了故鄉(xiāng)的古老、幽深,福福對(duì)它的諳熟、熱愛(ài),童年的單純、快樂(lè)、美好,本家小弟兄們的親熱、仁義。作家運(yùn)用了工筆細(xì)描的現(xiàn)實(shí)主義方法,但又借鑒了如詩(shī)如畫(huà)的浪漫主義手法,而在寫(xiě)胡同的磚墻、花草的葳蕤、捉蝴蝶找蟈蟈的細(xì)節(jié)上,又儼然使用了自然主義技巧,呈現(xiàn)出一種現(xiàn)代小說(shuō)的獨(dú)特風(fēng)姿。

五六十年代的小說(shuō),強(qiáng)調(diào)大寫(xiě)路線斗爭(zhēng)、階級(jí)斗爭(zhēng),塑造先進(jìn)人物、英雄人物,創(chuàng)造大眾化、民族化藝術(shù)風(fēng)格,成為“一體化”的文學(xué)模式。高沐鴻的《福福的動(dòng)植園》,則創(chuàng)造了一方文學(xué)的“桃花源”,折射了他在童年尋找詩(shī)意和慰藉的心理趨向,這自然是不合時(shí)宜的,因此作品發(fā)表后也無(wú)反響。

創(chuàng)作《年輕的伴侶》時(shí),作家把他的藝術(shù)目光轉(zhuǎn)向了建國(guó)初的農(nóng)村歷史中,背景是解放戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后的農(nóng)村合作化運(yùn)動(dòng),但他沒(méi)有像絕大多數(shù)作家那樣,去寫(xiě)路線斗爭(zhēng)和階級(jí)斗爭(zhēng),而是寫(xiě)了一個(gè)質(zhì)樸而美好的愛(ài)情故事。在革命老區(qū),隨著國(guó)家《婚姻法》的實(shí)施,那種陳腐的買(mǎi)賣(mài)包辦婚姻逐漸消失,自由自主的愛(ài)情日益盛行。女子的地位空前提高,過(guò)去門(mén)當(dāng)戶對(duì)的擇偶標(biāo)準(zhǔn),變成了看男方是否是“三好”(勞動(dòng)好、工作好、學(xué)習(xí)好)、“三員”(黨員、團(tuán)員、中蘇友協(xié)會(huì)員),是否“當(dāng)干部”“求進(jìn)步”。擇偶標(biāo)準(zhǔn)的變化折射了時(shí)代的巨大進(jìn)步,自由愛(ài)情婚姻的生根開(kāi)花。正是在這樣的時(shí)代中,村長(zhǎng)李來(lái)水與積極分子劉月梅相愛(ài)了。李來(lái)水原有妻子,但志趣不同而離異;劉月梅當(dāng)過(guò)童養(yǎng)媳,經(jīng)過(guò)三次斗爭(zhēng)終于獲得自由。兩位從小就熟悉的男女青年,在上夜校識(shí)字讀書(shū)、參加會(huì)議討論工作、勇敢見(jiàn)面互訴衷腸中,產(chǎn)生了純樸而熾熱的愛(ài)情。在村干部與村民的幫助下,舉行了婚禮。婚后二人相扶相幫,成為模范夫妻。時(shí)代在改變著青年,青年在創(chuàng)造著時(shí)代。兩位青年有著較鮮明的性格。李來(lái)水真誠(chéng)踏實(shí)、熱忱豁達(dá),慮事周全、工作有方。既有傳統(tǒng)農(nóng)民品格,又有解放區(qū)干部風(fēng)范。劉月梅性格沉靜、辦事果敢,勇敢走出悲劇婚姻,又大膽走向自由愛(ài)情,成為積極進(jìn)取的婦女干部。還有進(jìn)步中的劉月梅父親,村支書(shū)馬六子,婦聯(lián)主任蘭香姐,都寫(xiě)得扎實(shí)、鮮活。

《年輕的伴侶》是一篇成熟的革命現(xiàn)實(shí)主義小說(shuō),兩位年輕人的愛(ài)情具有浪漫主義色彩,在敘事形式與語(yǔ)言上,注重靜態(tài)情景描寫(xiě)、心理活動(dòng),講究語(yǔ)言的嚴(yán)謹(jǐn)、雅致,又有現(xiàn)代主義韻味。是一篇以現(xiàn)實(shí)主義為主體,多種創(chuàng)作方法與手法有機(jī)融合的藝術(shù)佳作。也許作家意識(shí)到,這樣的小說(shuō)與時(shí)代不吻合,因此束之高閣十幾年,讓后人去處置。

高沐鴻是一位詩(shī)人,這里且摘錄他晚年兩首詩(shī),作為本文的結(jié)尾。《有一個(gè)閘門(mén)我再不打開(kāi)》:“有一個(gè)閘門(mén)我還未打開(kāi):/我心頭是一座大水庫(kù)——汪洋的內(nèi)海。/它深藏著我的無(wú)限的——辛酸的眼淚,/慷慨的情懷,/失去的青春,/中斷的歡快; /更有那無(wú)數(shù)戰(zhàn)侶流下的斑斑血跡,/與一個(gè)孤魂寂寞的永存的遺愛(ài)……”《自悼》:“我死后我的歌聲,/將化為風(fēng)和雨,/流水與大氣,/蟲(chóng)聲與鳥(niǎo)鳴,/白云與彩霞,/作為無(wú)盡的天地的一枝一葉。”前篇流露的是作家的自省、隱痛;后篇道出的是作家的看破、參悟。

1992年北岳文藝出版社出版的《高沐鴻文集》

注釋:

(1)張磐石:《序》,《高沐鴻詩(shī)文集》(上),北岳文藝出版社1992年版,第1頁(yè)。

(2)鄭篤:引自《高沐鴻詩(shī)文集》(下),北岳文藝出版社1992年版,第726頁(yè)。

(3)曲潤(rùn)海:《時(shí)代變遷的蹤跡——讀高沐鴻的詩(shī)》,《高沐鴻詩(shī)文集》(下),北岳文藝出版社1992年版,第720頁(yè)。

(4)高沐鴻:《記在北方大學(xué)文藝研究室的談話》,l946年12月《文藝雜志》第2卷第4期。

(5)董大中:《狂飆社紀(jì)事》,北岳文藝出版社2017年版,第190頁(yè)。

(6)袁可嘉:《歐美現(xiàn)代派文學(xué)概論》,廣西師范大學(xué)出版社2003年版,第70頁(yè)。

(7)高歌:《清晨起來(lái)》,上海泰東圖書(shū)局1927年版,封底。

(8)高沐鴻:《我們心目中新興藝術(shù)生命的兩個(gè)支柱》,《高沐鴻詩(shī)文集》(上),北岳文藝出版社1992年版,第705頁(yè)。

(9)曹平安:《狂飆社及其它》,《汾水》1980年第12期。

(10)董大中:《狂飆社紀(jì)事》,北岳文藝出版社2017年版,第187頁(yè)。

(11)李零:《回家》,三晉出版社2015年,第66頁(yè)。

(12)高沐鴻:《自傳》,《山西文史資料》1985年第1輯。

(13)屈毓秀等:《山西抗戰(zhàn)文學(xué)史》,北岳文藝出版社出版1988年版,第372頁(yè)。

(14)李伯釗:《敵后文藝運(yùn)動(dòng)概括》,《中國(guó)文化》1941年第3卷第2期。

(15)陳思和主編:《中國(guó)當(dāng)代文學(xué)史教程》,復(fù)旦大學(xué)出版社1999年版,第4頁(yè)。

(16)高沐鴻:《記與荒煤同志等談話》,《高沐鴻詩(shī)文集》(上),北岳文藝出版社1992年版,第840頁(yè)。