陳子善:梅川書舍札記

《徐志摩尋人》失落之文

徐志摩是一個(gè)人見人愛的二十世紀(jì)新詩人,他的集外佚詩佚文佚簡的發(fā)掘整理工作一直沒停止過。有趣的是,他的佚作的蒐集往往不能一步到位。此話何講?徐志摩有一通致趙景深函,手跡原刊一九四九年二月上海萬象圖書館初版《作家書簡》(真跡影印本),因無落款時(shí)間,四川龔明德兄和我都撰文考證過。直至一年多前才得知,此信雖確系“真跡影印”,卻不全,落款署名志摩之后,還有一句附言手跡:“《新月》見過否?囑送奉一冊(cè),收到否?”卻在“真跡影印”時(shí)被刪去了,以至收入《徐志摩全集》的此信,長期以來一直是通殘簡,若不是原信完整真跡在臺(tái)灣被發(fā)現(xiàn),這通佚簡會(huì)一直“殘”下去。

而今這種情形再一次發(fā)生,而且又與我有關(guān)。早在三十二年前,我在香港《明報(bào)月刊》(1989年8月號(hào))發(fā)表《徐志摩佚詩與佚簡重光》一文,文中第二部分評(píng)述在一九二七年七月二十七日上海《時(shí)事新報(bào)·青光》上發(fā)現(xiàn)的一通徐志摩佚簡。這通佚簡題為《徐志摩尋人》(徐志摩在信中要求“人字需倒寫”),是寫給《青光》主編“秋郎先生”,也即徐志摩好友梁實(shí)秋的。

正如題目所揭示的,這封信是尋人信,尋的是剛到上海的后來成為大哲學(xué)家的金岳霖。徐志摩雖知金岳霖和他的外國女友麗琳已到滬,卻不知他們住在何處,急于打聽他們的下落,才寫了這封莊諧并重、妙趣橫生的尋人信,登在《青光》上。我當(dāng)時(shí)在上海辭書出版社資料室查閱《時(shí)事新報(bào)·青光》上的梁實(shí)秋佚文時(shí),見到徐志摩這封佚簡,喜出望外,匆匆錄下撰文介紹。這封佚簡也已收入二〇一九年十月商務(wù)印書館最新版的《徐志摩全集》第八卷(書信二)。

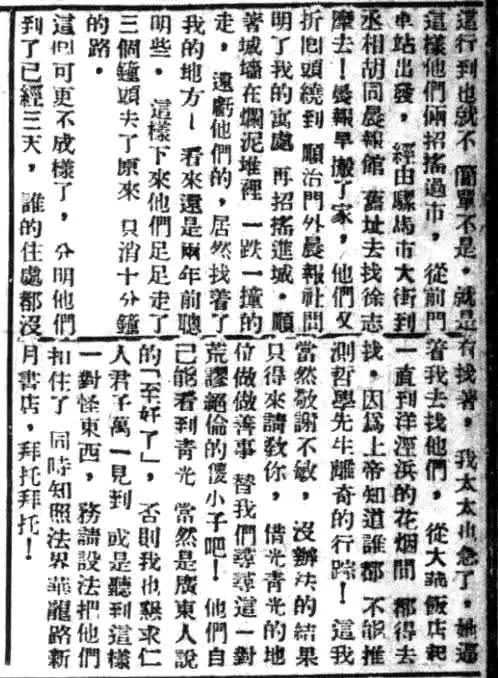

誰知日前友人見告,我當(dāng)年發(fā)現(xiàn)的這通佚簡不全。在一九二七年七月二十七日《時(shí)事新報(bào)·青光》右下角還刊有此信的最后兩段,我沒有迻錄。這個(gè)失誤真不小。究其原因,一方面固然因?yàn)榇诵排虐鏂|轉(zhuǎn)西彎,造成粗看上去原信已完的錯(cuò)覺,另一方面也是我的粗心大意所致。“解鈴還須系鈴人”,現(xiàn)把這通佚簡的最后兩段照錄如下,一則以彌補(bǔ)我三十二年前的過失,二則讓讀者再次欣賞一下徐志摩幽默風(fēng)趣的文筆:

這行到也就不簡單不是。就是這樣他們倆招搖過市,從前門車站出發(fā),經(jīng)由騾馬市大街到丞相胡同晨報(bào)館舊址去找徐志摩去!晨報(bào)早搬了家,他們又折回頭繞到順治門外晨報(bào)社問明了我的寓所,再招搖進(jìn)城。順著城墻在爛泥堆里一跌一撞的走,還虧他們的,居然找著了我的地方!看來還是兩年前聰明些。這樣下來他們足足走了三個(gè)鐘頭去了原來只消十分鐘的路。

這回可更不成樣了,分明他們到了已經(jīng)三天,誰的住處都沒有找著,我太太也急了。她逼著我去找他們,從大華飯店起一直到洋涇浜的花煙間,都得去找,因?yàn)樯系壑勒l都不能推測(cè)哲學(xué)先生離奇的行蹤!這我當(dāng)然敬謝不敏,沒辦法的結(jié)果只得來請(qǐng)教你,借光《青光》的地位做做善事,替我們尋尋這一對(duì)荒謬絕倫的傻小子吧!他們自己能看到《青光》,當(dāng)然是廣東人說的“至好了”,否則我也懇求仁人君子萬一見到,或是聽到這樣一對(duì)怪東西,務(wù)請(qǐng)?jiān)O(shè)法把他們扣住了,同時(shí)知照法界華龍路新月書店,拜托拜托!

《徐志摩尋人》失落的最后兩段,載于1927年7月27日《時(shí)事新報(bào)·青光》

梁遇春譯吉辛

被郁達(dá)夫譽(yù)為“中國的愛利亞”(英國散文家蘭姆筆名)的梁遇春,生前只出版了散文集《春醪集》,而散文集《淚與笑》是他歿后由友人廢名代為編定的。這兩本薄薄的散文集奠定了梁遇春在中國現(xiàn)代散文史上的重要地位。故友吳福輝兄當(dāng)年編集《梁遇春散文全編》(浙江文藝出版社1992年10月初版),就感嘆搜集梁遇春散文之不易。日前有幸見到梁遇春譯注的《詩人的手提包》,英國吉辛(George Gissing,1857-1903)著,卷首引言即為《梁遇春散文全編》所失收,照錄如下:

他的父親是一個(gè)藥劑師,他受過良好的教育,能夠拿希臘詩歌做消愁解悶的東西。十九歲時(shí)候,他被一個(gè)普通的女人迷了,把她娶來,還偷一位朋友的皮夾子給她,因此下獄。二十歲時(shí)候,流落到美國去,當(dāng)照相師,裝置煤氣燈的人,報(bào)館訪員糊口。后來從德國回英國來,專靠寫稿子謀生,但是常有得不到東西吃的時(shí)候,英國博物院的盥洗所是他唯一洗澡的地方。他的妻子變成醉鬼,后來甚至于隨便當(dāng)人姘頭。她死了,他又不能忍受寂寞的獨(dú)身生活,就向隨便遇到的女人求婚,把她娶來。起先他的朋友再三勸阻他,但是他天真地答道:“他們同樣地可以叫他不吃通常的食物,因?yàn)檫^幾年后他能夠買到精美的食品;然而他每天不能不有些滋養(yǎng)料;現(xiàn)在他到了一個(gè)時(shí)期,當(dāng)他非有一個(gè)妻子伴著就不能過日子。”他還說:“天下只有可憐的女子才肯嫁給我這么一個(gè)可憐的男子。”他們婚后的生活史不幸極了,終于離散。晚年他娶一個(gè)法國女人,他小說的銷路也漸漸好起來了,生活也比較舒適些,然而夕陽無限好,不久就死了。

他寫有許多長篇小說,The Unclassed (1884),Demos (1886),Thyrza (1887),The Nether World (1889),New Grub Street (1891),Denzil Quarrier (1892),Born in Exile (1892),The Odd Women (1893),多半是描狀倫敦貧民窟同工廠的灰色生活。他終身住在倫敦小屋的頂樓上,和下流的人們一起過活,深嘗過貧窮的苦痛,所以對(duì)于下等社會(huì)特別有同情。他又是個(gè)悲觀主義者,覺得世上無處不是凄涼的境地,太陽光終不會(huì)射到屋里。他極能道出失敗人的心理,并且他的失望始終含有惆悵的詩意,所以他的書對(duì)于淪落的人們有極大的魔力。他晚年寫有一本散文,The Private Papers of Henry Ryecroft,充滿了恬靜幽怨的情調(diào),是散文里一部杰作。他還有幾本短篇小說集,Human Odds and Ends,Victim of Circumstances,The House of Cobwebs。上面這篇《詩人的手提包》是收在《人生的零碎》(Human Odds and Ends)里面。

他說:“當(dāng)今的藝術(shù)應(yīng)當(dāng)傳達(dá)出‘困苦’的意義,因?yàn)椤Э唷墙畹幕疽粽{(diào)(Keynote)。”這句話可說是他的藝術(shù)論。

短篇小說《詩人的手提包》一九三一年三月由上海北新書局出版,列為“英文小叢書”之一。這是一套英漢對(duì)照的文學(xué)翻譯小叢書,精選英美名作家的短篇小說、散文或詩,譯注者除了梁遇春,還有傅東華、石民、賀玉波、張友松等位。梁遇春這篇引言其實(shí)可視為吉辛的小傳,在短短七百余字篇幅內(nèi)勾勒了吉辛坎坷的一生,并對(duì)其小說和散文創(chuàng)作的藝術(shù)成就作了簡明扼要的點(diǎn)評(píng),讀來頗感親切。

吉辛小說《詩人的手提包》,梁遇春 譯,上海北新書局1931年版

梁遇春大概是最早把吉辛介紹給中國讀者的譯者之一。不過,中國讀者更為熟悉的應(yīng)是吉辛的《四季隨筆》(李霽野譯,臺(tái)灣省編譯館1947年1月初版)。如果梁遇春不英年早逝,他很可能也會(huì)翻譯此書。

《鬼戀》第三版

《鬼戀》是徐訏的成名作。手頭有一冊(cè)香港印行的《徐訏先生著作目錄》(印行時(shí)間和機(jī)構(gòu)不詳,估計(jì)二十世紀(jì)六七十年代所印),其中這樣介紹《鬼戀》:

本書為作者成名之作,出版以來,已銷至五十余版,迄今仍未稍衰,蓋其想像之微妙,構(gòu)思之奇譎,寫人物之生動(dòng),寫情感之真摯,始終有其不可企及之處,而為千萬讀者所贊許,所激賞。

徐訏小說《鬼戀》(第三版), 上海夜窗書屋1941年版

雖有點(diǎn)廣告之嫌,這段對(duì)《鬼戀》的評(píng)價(jià)還是比較實(shí)事求是。不過,盡管一鳴驚人,持續(xù)暢銷滬港等地,《鬼戀》何時(shí)初版?卻是一個(gè)謎。《民國時(shí)期總書目:文學(xué)理論·世界文學(xué)·中國文學(xué)》下冊(cè)(書目文獻(xiàn)出版社1992年11月初版)作“成都東方書社1943年2月初版”,《中國現(xiàn)代文學(xué)總書目》(福建教育出版社1993年12月初版)作“成都東方書社1943年1月初版”,顯然都與事實(shí)不符。成都“初版本”只是《鬼戀》在成都由東方書社所出的“初版本”而已,《鬼戀》真正的也即最初的初版是在上海,而且時(shí)間也應(yīng)早于成都版。但《中國現(xiàn)代作家大辭典》(新世界出版社1992年初版)作“《鬼戀》(短篇小說)1938,夜窗書屋”,仍與事實(shí)不符。這是徐訏作品版本史上一個(gè)長期懸而未決的難題。

筆者近日得到一冊(cè)《鬼戀》第三版,終于可以大致解答這個(gè)難題了。

《鬼戀》第三版一九四一年六月由上海夜窗書屋出版,列為“三思樓月書之一”。有必要先略作解釋,“夜窗書屋”是徐訏自辦的出版社,專出自己的作品,“總經(jīng)售”委托上海西風(fēng)社;“三思樓”是徐訏的書齋名;所謂“月書”則是每個(gè)月印行一種徐訏自己的新著或重印舊作之意。令人欣喜的是,《鬼戀》第三版之末有《再版后記》和《三版后記》,先照錄《再版后記》:

本書初版本有幾個(gè)錯(cuò)字,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的都改正了,還有一處未能改正,特更正在這里,那是第八十四頁第十行“我們要努力享受一段的快樂。”應(yīng)作“我們要努力享受這一段快樂。”

《鬼戀》于二十九年四月出版,不到一月,即已銷罄,總經(jīng)售處時(shí)催再版,但我因只能購少數(shù)紙料以充新書之用,所以想索興將來與其他月書一同再版,因而擱下;現(xiàn)在還是無法可允我同時(shí)再版幾本書,所以我暫時(shí)決定每月再版一種,第一種就先再版本書。歉仄的是已經(jīng)讓許多朋友們久候了。

再照錄《三版后記》:

在再版后記中,我說到“三思樓月書”要每月再版一種,但在實(shí)行的時(shí)候,一本新書外加一本再版,實(shí)在感到煩忙。而現(xiàn)在又有些書需要三版,所以這計(jì)劃不得不有所改動(dòng),碰巧最近身心欠佳,新書擬暫停一下,因此在這個(gè)時(shí)間中,擬盡可能的將應(yīng)當(dāng)再版的東西同時(shí)趕一點(diǎn)出來,省得許多想有“三思樓月書”全書的朋友常常感到殘缺,也可免我對(duì)于這方面種種詢問時(shí)時(shí)感到抱歉。

一九四一,五,二七。

把這兩則“后記”結(jié)合起來分析,不難看到如下三點(diǎn):一、雖還未見初版本原書,但據(jù)徐訏本人所說,《鬼戀》一九四〇年四月由上海夜窗書屋初版;二、在一年多時(shí)間里,《鬼戀》已經(jīng)三版,若不是受到主客觀條件限制,《鬼戀》還可以更多版;三、當(dāng)年想購讀“三思樓月書”全書的讀者“很多”。滄海桑田,而今還有人珍藏全套“三思樓月書”嗎?

常任俠編新詩選

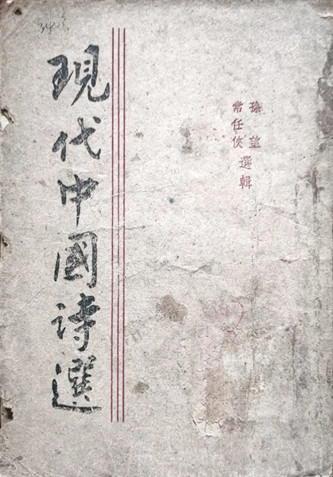

常任俠以藝術(shù)考古學(xué)家、東方藝術(shù)史研究家而聞名海內(nèi)外,但他早期創(chuàng)作新詩,還編過《現(xiàn)代中國詩選》,就鮮為人知了。

《現(xiàn)代中國詩選》,孫望、常任俠 選輯,重慶南方印書館1942年版

《現(xiàn)代中國詩選》署“孫望、常任俠選輯”,重慶南方印書館一九四二年七月初版,土紙本。雖然署兩人合編,但此書《前記》署名常任俠,所附錄的長文《抗戰(zhàn)四年來的詩創(chuàng)作》也出自常任俠之手。因此,有理由認(rèn)定這部新詩選的編選工作主要是常任俠做的,他在南京“土星筆會(huì)”時(shí)的詩友孫望只是領(lǐng)銜而已。常任俠在《前記》中也說得很清楚:

這里我選取了三十六個(gè)人的詩,有如三十六枝芬芳的花朵,雖然各有各的顏色,各有各的姿態(tài),但都是美好的,可愛的。因?yàn)橛弥鵂幦∽杂善降榷鞯难ス喔扰囵B(yǎng)的產(chǎn)品,所以顯得那么燦爛,那么壯健鮮明。

也就是說,此書所選的三十六位作者的新詩都創(chuàng)作于全面抗戰(zhàn)爆發(fā)以后。他們中既有艾青、李廣田、徐遲、汪銘竹、常任俠、孫望、覃子豪、鄒荻帆等抗戰(zhàn)前已有詩名的詩人,也有袁水拍、力揚(yáng)、陳邇冬、彭燕郊、冀?jīng)P、李滿紅、杜谷等抗戰(zhàn)后嶄露頭角的詩壇新秀。書中所選為一九三七年至一九四一年這幾年間發(fā)表的新詩,發(fā)表刊物既有《中國詩藝》《詩創(chuàng)作》《抗戰(zhàn)文藝》《現(xiàn)代文藝》《詩墾地》《七月》《新蜀報(bào)·蜀道》等名刊,也有較為偏僻的貴陽《力行報(bào)·駱駝》、《柳州日?qǐng)?bào)·新詩潮》、耒陽《國民日?qǐng)?bào)·文地》等地方性文學(xué)副刊。若不是被此書選入,這些新詩作品,尤其是發(fā)表在地方性文學(xué)副刊上的,恐怕有相當(dāng)部分都難以保存至今。

此書所選以長詩居多,郭尼迪的《向法蘭西召喚》竟有一百五十多行,胡明樹的由“二十二首短詩連成的長詩”《原上草》就更長了。可見當(dāng)時(shí)新詩人大都詩情澎湃,難以自已,抗日救亡自然是這些長長短短的詩作的主旋律,但限于篇幅,只能選錄一二以見一斑。較短小的是艾青的《樹》:

一棵樹 一棵樹/彼此孤離地兀立著/風(fēng)與空氣/告訴著它們的距離

但是在泥土的覆蓋下/它們的根伸長著/在看不見的深處/它們把根須糾纏在一起

稍長的是廠民的《大熊星》:

在開闊黯黑的夜空里/大熊星射出銀亮的清光//極北的寒冷不能使它抖落/長夜的寂寞也并不感到厭倦//它以不變的堅(jiān)貞守住崗位/向黑暗作頑強(qiáng)的嘲諷和反抗//艱辛地在夜里跋涉的人/你們認(rèn)不清道路迷失了方向嗎//請(qǐng)?zhí)痤j喪得下垂的頭/大熊星正舉著發(fā)光的手在向你指示

有必要指出的是,自從新文學(xué)興起以后,為新詩編輯選集一直不斷。《新詩集》(第一編)一九二〇年一月由上海新詩社出版部初版,比胡適大名鼎鼎的《嘗試集》還早了兩個(gè)月。后來又有許德鄰編《分類白話詩選》、新詩編輯社編《新詩三百首》和北社編《新詩年選》(1919年)等。社團(tuán)新詩選則以陳夢(mèng)家編的《新月詩選》為代表,而朱自清編選的《中國新文學(xué)大系·詩集》當(dāng)然更具權(quán)威性。常任俠編的這部《現(xiàn)代中國詩選》是全面抗戰(zhàn)以后出版的第一部新詩選,自有其獨(dú)特的研究價(jià)值。之后,孫望又編輯出版了《戰(zhàn)前中國新詩選》,聞一多也編選了更具涵蓋性的《現(xiàn)代詩抄》(聞一多遇刺后才編入他的文集),都是研究中國新詩史必不可少的選本。

新見傅雷致劉英倫函

雖然《傅雷著譯全書》(上海遠(yuǎn)東出版社2018年4月初版)早已問世,傅雷文字仍有遺珠之憾。二〇二一年西泠印社秋拍會(huì)上出現(xiàn)一通傅雷致劉英倫函,不能不使人意外驚喜。

![]()

《傅雷著譯全書》(全二十六卷),上海遠(yuǎn)東出版社2018年版

劉英倫是著名畫家劉海粟長女。傅雷與劉海粟本是知交,劉一九二九年到法國,結(jié)識(shí)在法留學(xué)的傅雷,傅雷教劉法語口語,并常替劉當(dāng)口譯。傅雷結(jié)束留學(xué),又與劉同船回國。到滬后即在劉任校長的上海美術(shù)專科學(xué)校執(zhí)教,曾為劉之畫集撰序。但一九三六年畫家張弦亡故,傅雷認(rèn)定張弦“受美專剝削,抑郁而死”,故“與劉海粟決裂,以此絕交二十年”。(《傅雷自述》)現(xiàn)存傅雷書信中并無致劉海粟信,也就可想而知。

然而,這通傅雷致劉英倫函寫于一九五六年二月九日,證明一九五六年時(shí)傅劉兩家已恢復(fù)了友誼。此信寫得親切具體,作為長輩,傅對(duì)劉長女身體和成長的關(guān)心充溢字里行間,也不失風(fēng)趣幽默,照錄如下:

親愛的孩子:

一個(gè)多星期以來,老想給你寫封信,不料忙得頭昏腦脹,毫無辦法。我說頭昏腦脹,并不是形容過甚,而是確有其事。在外面連日開會(huì),回家還有客人;客人走了,還得準(zhǔn)備發(fā)言稿,弄到十二點(diǎn),接著幾天不睡午覺,便頭痛起來。因此更佩服那些忙人,有那末好的體力與精神,應(yīng)付四面八方,甚至應(yīng)付八面十六方!我一向躲在家里,這一次連去開四天會(huì),就把正常工作完全丟了,人的精神也不濟(jì)了,頭腦也不能集中了,真是未老先衰之象!

前接來信,又在會(huì)場(chǎng)碰到你爹爹,知道你體溫紀(jì)錄始終保持,太高興了。但愿從此一帆風(fēng)順,一天比一天壯健。可是自己還得小心,不要略微好了些,便在飲食寒暖方面大意。

心里真想和你談?wù)勥@次開會(huì)的感想,可惜沒時(shí)間。爹爹過了年要去江西。我也可能去,正在打聽交通工具的情況。我的腰痠是無論如何不能在火車上坐一夜的。就是這一點(diǎn)把我“將”軍“將”住,不容易到處跑。換句話,倘使上海到□□要在車上“坐”通宵,我□□去的。

□□□,我還是會(huì)抽空來□你的,只是想和你單獨(dú)談□□怕不大有機(jī)會(huì)。

候候

伯伯 二月九日

媽咪!問胡六安好!

會(huì)場(chǎng)上頗有些小新聞,好玩的事,但只能和你當(dāng)面談。而那些好玩的事,爹爹不一定會(huì)發(fā)覺,所以不一定會(huì)告訴你們的。

此信鋼筆書于對(duì)折信箋,對(duì)折處已斷裂漫漶,故最后兩段中有缺字和殘字無法辨認(rèn),只能以□代之。(我的辨識(shí)與拍賣圖錄略有不同,信中第一次出現(xiàn)的“爹爹”,圖錄誤作“爸爸”,滬語“爹爹”即爸爸。)但破損程度并不嚴(yán)重,不至于影響對(duì)全信的理解。

傅雷在信中對(duì)劉英倫說“在會(huì)場(chǎng)碰到你爹爹”(即劉海粟)交談,可見他與劉的關(guān)系已經(jīng)改善。而信中說“這一次連去開四天會(huì)”,還“準(zhǔn)備發(fā)言稿”,當(dāng)指傅雷一九五六年二月初參加上海市政協(xié)第一屆第六次常委擴(kuò)大會(huì)議,而且在會(huì)上兩次發(fā)言。一九五六年大年初一是公歷二月十二日,信中說:“爹爹(仍指劉海粟)過了年要去江西”,落款“二月九日”,時(shí)間上完全吻合。信中又說“我也可能去”,后傅雷果然于二月十七日“隨政協(xié)代表團(tuán)赴江西景德鎮(zhèn)一帶慰問參觀訪問”。(均引自傅敏、羅新璋編《傅雷年譜》)由此又可證實(shí)傅雷當(dāng)時(shí)的行止,也很難得。

二〇二一年冬于海上梅川書舍

- 陳子善:“徐志摩拜年”[2022-01-30]

- 張春田:現(xiàn)代文學(xué)文獻(xiàn)學(xué)的傳統(tǒng)[2022-01-20]

- 音符中的心有靈犀:現(xiàn)代作家與古典音樂札記[2022-01-14]