把真相告訴孩子,并為他們找尋希望 ——解析大江健三郎為何鐘情于莫里斯·森達克的繪本

大江健三郎 資料圖片

莫里斯·森達克 資料圖片

《野獸國》內頁 資料圖片

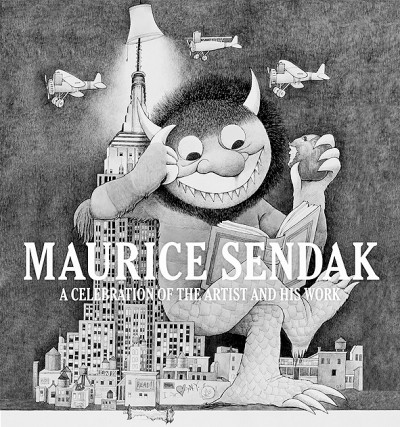

《莫里斯·森達克:藝術家及其作品慶典》封面 資料圖片

熟悉日本作家大江健三郎晚近作品的讀者可能都會注意到一個有趣的現象:在其晚年作品群中,有四部長篇小說(《被偷換的孩子》《愁容童子》《水死》《晚年樣式集》)和一部長篇隨筆(《大江健三郎口述自傳》)都曾提及莫里斯·森達克及其繪本《在那遙遠的地方》。尤其在《被偷換的孩子》中,大江不僅于終章大篇幅引用森達克的《在那遙遠的地方》,甚至還選用該繪本中戈布林偷盜嬰兒的情節為自己的這部小說命名。

莫里斯·森達克

與大江素來喜愛引用的一眾詩人、作家、思想家和哲學家相比,美國插畫家莫里斯·森達克(Maurice Sendak,1928—2012)顯得極為與眾不同。他是美國第一位獲得安徒生插畫獎的兒童插畫家,被譽為“童畫界的畢加索”“圖畫書創始以來最偉大的創作者”,曾八次榮獲“凱迪克獎”,還曾獲得素有“小諾貝爾獎”之稱的“阿斯特麗德·林格倫”紀念獎,其最為著名的繪本《野獸國》曾被改編為電影,搬上銀幕,大江所鐘愛并與之互文的繪本《在那遙遠的地方》,則是1982年度“凱迪克獎”銀獎作品,其在兒童文學領域的聲望由此可見一斑。

被大江稱為“童話連環畫天才”的森達克是一個怪才,他的作品總是在關注孩子們的憤怒、不安、焦慮等情緒,并以奇特的幻想幫助孩子們治愈內心的創傷。以他最負盛名的“森達克三部曲”為例,第一部《野獸國》里出現了很多野獸,而在第二部《午夜廚房》中,森達克描繪了一個裸體的小男孩,至于最后一部《在那遙遠的地方》,則被公認為是森達克所有作品中最難解讀、像謎一樣難以捉摸的作品。

隨著這些作品暢銷不衰,就連成年人也慢慢喜歡起來,一切正如森達克自己所說的那樣:“一直以來都是成年人自己需要安全感,卻硬是投射到孩子身上。孩子比我們想象的要聰明得多,勇敢得多。”森達克刷新了民眾對童年本質的認識,展現出繪本所能抵達的深度,影響了童書的發展方向。

《在那遙遠的地方》

《在那遙遠的地方》雖然只有短短的350余字,文字定稿卻花費了足足18個月,修改更是多達一百余次,全書耗費了森達克整整五年的精力,即便森達克本人也曾表示“三部曲的最后一部將會是最奇妙的”。

其實,《在那遙遠的地方》故事內容并不復雜——父親出海謀生,母親郁郁寡歡無心照料孩子,姐姐愛達擔負起照顧尚在襁褓中妹妹的責任。在愛達專心吹奏圓號之際,妖怪戈布林從窗戶爬進來偷走妹妹,留下了用冰塊做成的假嬰兒。愛達發現后憤怒不已,穿上媽媽的黃色雨衣,帶上圓號去解救妹妹。她爬出窗戶飛往妖怪們的洞窟,發現戈布林們化身為嬰兒模樣正在舉行婚禮。于是愛達吹響帶有魔法的圓號,戈布林們紛紛幻化在奔騰的小溪中。最后,愛達抱著妹妹回到媽媽身邊,爸爸也來信了,在信里囑咐愛達要好好照顧媽媽和妹妹,并說爸爸永遠愛她。

深諳兒童心理的森達克在處理這個故事時,把自己童年時期的痛苦記憶以及為這些痛苦記憶尋找出口的過程也都融合在內,精心構建了一個奇特的幻想世界,創作了一部不朽的藝術作品。

森達克出生于紐約一個貧窮的波蘭猶太移民家庭,父母沒受過教育,只能艱難求生,加之很多猶太親戚由于納粹的迫害失去生命,他從小就成長于恐懼和悲傷的氛圍之中。整日忙于生計的父母無暇顧及自小體弱多病而不得不長期臥床的森達克,不懈陪伴和守護他的是姐姐娜塔莉,她成為森達克郁暗生活中的些微光亮。及至大約半個世紀后,這個守護女神就很自然地幻化為繪本《在那遙遠的地方》中姐姐愛達的原型。

這個故事中偷盜嬰兒的情節與森達克兒時記憶中一起轟動世界的綁架案有關。1932年3月1日晚,第一個飛越大西洋的美國著名飛行員林德伯格20個月大的嬰兒被人通過一架梯子從窗戶里偷走了。4歲的森達克從廣播中聽到這起案件時,意識到父母也有可能無法保護自己的孩子,無論其家境是顯赫還是清貧。因年幼加上病弱無助,同樣受到死亡威脅,森達克便產生了強烈共情,哀嘆自己的處境竟與被盜嬰兒相差無幾。對死亡充滿恐懼的森達克在嬰兒身上寄托了生的希望。但71天后,不幸的嬰兒被拋尸野外,這個慘劇給幼兒時期的森達克造成了難以愈合的心因性創傷,對死亡的恐懼一直存留于森達克的精神底層。他很自然地將自己的情感代入其中,不愿讓林德伯格的嬰兒悲慘死去,最終于將近半個世紀后,在繪本中讓愛達找到了自己的妹妹,嘗試著以此療治自己這49年間一直難以愈合的心因性創傷,一如其在《森達克的繪本論》一書中所表示的那樣:“這部作品把我從林德伯格事件中解放了出來。在書里我就是林德伯格的嬰兒,姐姐救了我。”其實,這段源自兒時記憶的話語也算是心理學意義上的病理自述,顯現出自述者最終實現了自我救贖,更是為諸多同樣遭遇者提供了一種具有積極意義的出路。

當然,該作品中的很多其他情節和構圖也是來自森達克兒時記憶,比如愛達穿上黃色雨衣的情節來自他看過的屠蘇《穿著巨大黃色雨衣的少女的書》;回家路上碰到的五只蝴蝶則是因為1934年在加拿大誕生了世界首例成功存活的五胞胎。由此可見,森達克把童年時讓其恐懼、讓其好奇、讓其憧憬的諸多記憶都巧妙地編織進了這個故事。森達克曾表示,“我要讓莫扎特守護這些角色們”,這就是繪本中愛達抱著妹妹回家時看到莫扎特在河對岸彈琴的緣由,而森達克最愛的就是莫扎特的音樂。

大江健三郎與森達克繪本的邂逅

長篇小說《被偷換的孩子》的創作契機,則是大江健三郎的妻兄、著名導演伊丹十三為抗議無良媒體而于1997年跳樓自殺事件。此事對于大江的震撼絕不亞于當年兒子大江光出生時頭部生有肉瘤所帶來的沖擊。對于大江而言,伊丹十三不僅僅是妻兄,更是從少年時代便相識相知、相互理解和信任的親密朋友,卻在其藝術生涯的鼎盛時期被日本黑暴勢力和無良媒體所吞噬。他的突然離世為大江及其家人帶來了難以名狀的痛苦和困惑,就像森達克始終要讓弱小的嬰兒得到拯救一樣,大江同樣要讓妻兄和老友伊丹十三獲得拯救和永生。如果說這兩者間有什么不同的話,那就是森達克用繪畫的藝術形式來表現40多年的思索:“拯救孩子!”,大江則借用繪本《在那遙遠的地方》,以其擅長的小說寫作這種藝術手法,寫出“忘卻死去的人們吧,連同活著的人們也一并忘卻。只將你們的心扉,向尚未出生的孩子們敞開!”

于是,為了從沉溺中拯救靈魂,大江在《被偷換的孩子》中的分身長江古義人開始了在柏林的百日隔離,其間邂逅了森達克的這部繪本。事實上,文本外的大江也確實是于1999年在加利福尼亞大學伯克利分校逗留期間,偶然讀到了題為《在那遙遠的地方》的小冊子,這是森達克與世界著名的莎士比亞研究者斯蒂芬·格林布拉特教授進行的對談。看了其中內容,大江興奮莫名,隨即去書店購買了森達克包括《在那遙遠的地方》在內的諸多作品。之后在柏林的高等研究所,大江很偶然地從曾與森達克對談的斯蒂芬·格林布拉特教授那里聽到一句話:“或許他自己就是那‘被偷換的孩子’吧。”也許正是這句話,使得大江突然意識到被黑暴勢力和無良媒體吞噬了的伊丹十三也是“被偷換的孩子”,被形形色色的黑暗勢力已經吞噬、或正在被吞噬、或將被吞噬的無以計數的伊丹十三們當然更是“被偷換的孩子”!于是,大江隨即在宿舍中閱讀這篇對談,初步完成了小說的構想,隨后便一氣呵成地創作出《被偷換的孩子》這部長篇小說,其后更是以此為開端,接連寫出了“奇怪的二人配”六部曲中的后五部長篇小說。

將《被偷換的孩子》付梓后,大江于2000年9月訪華,在清華大學圖書館發表了題為《致北京的年輕人》的演講,其間提到了他與《在那遙遠的地方》的這段邂逅:“在加利福尼亞大學伯克利校區小居期間,像是偶然地讀到了森達克的日常談話記錄和以此為主題的繪本《在那遙遠的地方》,這些書使我獲得了寫作自己小說的方法。”

我國著名作家莫言對于《被偷換的孩子》曾有過深刻的評價:“大江先生認為他自己、兒子大江光和內兄伊丹十三都是被妖精偷換了的孩子。這是一個具有廣博豐富的象征意義的藝術構思,具有巨大的張力。其實,豈止是大江先生、大江光和伊丹十三是被偷換過的孩子,我們這些人,哪一個沒被偷換過呢?我們哪一個人還保持著一顆未被污染過的赤子之心呢?那么,誰是將我們偷換了的戈布林呢?我們可以將當今的社會、將形形色色的邪惡勢力看成是戈布林的象征,但社會不又是由許多被偷換過的孩子構成的嗎?那些將我們偷偷地置換了的人,自己不也早就被人偷偷地置換過了嗎?那么又是誰將他們偷偷地置換了的呢?如此一想,我們勢必跟隨著大江先生進行自我批判,我們每個人,既是被偷換過的孩子,同時也是偷換別人的戈布林。”

“救救孩子”

莫言的這段話語既是對《在那遙遠的地方》和《被偷換的孩子》的深度解讀,也是對人類社會和蕓蕓眾生的無情警示:我們既是被戈布林偷換的孩子,也是偷換其他孩子的戈布林!這讓我們無法不聯想到魯迅先生于一個世紀前的1918年振聾發聵地喊出的那句話語——“救救孩子!”

大江健三郎本人也曾在2010年對其中國友人說過:“目前,我的頭腦里只考慮兩個大問題,一個是魯迅,一個是孩子。自己是個絕望型的人,對當下的局勢非常絕望……每天晚上,在為光掖好毛毯后就帶著那些絕望上床就寢。早上起床后,卻還要為了光和全世界的孩子們尋找希望,用創作小說這種方式在那些絕望中尋找希望……”無疑,為孩子們不懈地尋找希望,是大江晚年的工作,更是大江晚期作品的主題,這從其晚年創作的六部曲特別是《被偷換的孩子》(2000)、《愁容童子》(2002)以及《兩百年的孩子》(2003)等小說題名中便可略見一斑。

同樣,在《定義集》這部隨筆集中,大江也不止一次提到“倘若可能的話,就為孩子們寫一部大書”。其實大江也確實這么做了。2010年12月,大江曾向友人介紹正在創作的新長篇小說梗概:通過上了年歲的女性主人公與其曾獲國際文學大獎的哥哥之間的一封封書簡討論有關孩子和新人的問題。當時大江還表示,由于年事已高,無力繼續創作大部頭小說,估計這是自己為孩子們寫的最后一部作品了。

遺憾的是,在這部小說即將完成之際,日本發生了震驚世界的“3·11”大地震、大海嘯和福島核電站大泄漏。在那段令人絕望的時日里,大江感到這部即將完成的小說已經無法表現自己此時的絕望,更是無法幫助孩子們在這黑黢黢的絕望之海上找尋到希望,于是將其存入書庫,著手撰寫《晚年樣式集》。

《晚年樣式集》開首處便有這么一段話語——“我停步于樓梯中段用于轉彎的小平臺處,像孩童時期借助譯文記住的魯迅短篇小說中寫的那樣,‘發出嗚嗚的聲音哭了起來’。”這里提到的短篇小說便是魯迅文集《吶喊》中的《白光》,小說中“含著大希望的恐怖的悲聲”更是大江的世界觀和創作指向,鼓舞其不懈地與日本右翼勢力相抗爭,引導其發起擁護和平憲法的“九條會”……面對令人絕望的社會末日景象和保守政治現狀,大江“發出嗚嗚的聲音哭了起來”,在文本中為大家描繪了一個恐怖和絕望的前景:“……如果全國的核電站都因地震而爆炸的話,那么這座城市、這個國家的未來之門也將被關閉。我們大家的知識會淪為死物,該說是國民呢?還是該說市民呢?無論誰的頭腦里也都將一片黑暗,走向滅亡……”

核能擁有超越人類認知的巨大力量,如何認知和使用這巨大力量,是人類社會所必須直面的重大課題。面對那些以民用核電站為幌子、以此保有“潛在核威懾力”甚至試圖進行核武裝的日本政治家,大江毫不留情地揭穿他們的謊言,控訴地震引發的核電站事故完全是一場人禍,主張培養對終結世界的核能的想象力,把真相告訴孩子并不是為了嚇壞孩子,而是為了真正地撫慰孩子,日本乃至人類社會只有杜絕以各種名義制造和使用核武器,才能真正踐行人道主義、永獲世界和平。

不要低估孩子的洞察力

與大江的主張不謀而合,森達克也認為成年人以為只讓孩子閱讀光明與美好的故事是在保護孩子們,其實他們只是在保護自己。關于這個世界的光明與黑暗,孩子們知道的遠比成年人所以為的要多。所以,森達克筆下的童年多是陰暗的,其中的主角也會面對可怕和危險的情況,但最后他們總是會安然無恙地回到家中。孩子們在閱讀他的繪本時仿佛是在經歷旅行,翻到最后一頁時,最初的恐懼、緊張、膽怯和好奇都會得到釋放,內心產生的共鳴讓他們最終獲得了平靜與成長。

同樣,在大江為孩子們寫的隨筆集《在自己的樹下》中,我們也可以見證他對孩子們的鼓勵和期待:

“當今社會中的大人們使你們讀的書變成廢物,你們大家一定要和這樣的大人作斗爭。”“只要了解了對于人類產生邪惡作用的事物是什么,就能夠與之搏斗,就有人勇敢地與之斗爭。”

“你即便長大成人,也會繼續擁有你內心原有的一切!通過今后的學習和積累經驗,會使這一切得到進一步發展。現在的你與長大成人后的你是相連的。與你身后的已不在人世的人們相連著,也與你長大成人后的未來的人們相連著。”

這就是大江的“新人”理想,飽含了為整個人類命運擔憂的人道主義精神和人文主義情懷。無論是大江健三郎還是森達克,盡管他們創作的作品中有黑暗、恐懼和荒誕,他們想要傳達給我們的卻是真相和希望,帶著對孩子們最深沉的愛。

(作者:葉高楠,系浙江越秀外國語學院講師)