新作談|劉汀:文學永遠無法超越生活

劉汀,青年作家,詩人。出版有長篇小說《布克村信札》,散文集《浮生》《老家》《暖暖》,小說集《所有的風只向她們吹》《中國奇譚》《人生最焦慮的就是吃些什么》,詩集《我為這人間操碎了心》等。曾獲《十月》文學獎、百花文學獎、陳子昂詩歌獎等多種。

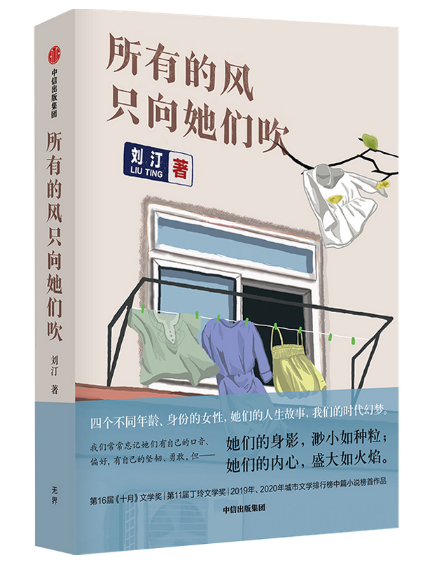

青年作家劉汀新近出版的小說集《所有的風只向她們吹》包含四個中篇小說,每一篇都寫了一個跨越城市與鄉村的當代女性,她們擁有不同的年齡和身份,同樣從鄉村走向城市,在城鄉之間漂泊奮斗,與生活和命運進行頑強的抗爭,當“所有的風只向她們吹”,她們身上爆發出感人至深的強大的精神力量。作者雖然用中國傳統文化中極具象征意義的“梅蘭竹菊”分別給人物命名,但是四個人物尹雪梅、蘇慧蘭、何秀竹、魏小菊身上又表現出與“梅蘭竹菊”相離相悖的復雜性格,小說人物在重新定義“梅蘭竹菊”。

當然,“梅蘭竹菊”僅僅是切入小說的一個維度,性別也是如此。在劉汀看來,雖然性別是一個先在的立場,但是,“人”比性別更先在,從某種意義上來說,這部小說集是“她們”的故事,更是我們每一個人的故事,“她們”比我們想象的要更開闊、更廣大。正如批評家李敬澤所說,“面對人物,作者其實并沒有特意去注意性別,他首先把‘她’當成一個人,一個豐富的、獨特的人。這本身就是最大的尊重,也是文學對于人的最大尊重。”

近日,中國作家網記者就此話題采訪了劉汀,聽他談一談《所有的風只向她們吹》創作背后的故事。

劉汀小說集《所有的風只向她們吹》,中信出版集團2021年10月出版

“她們隨著我的寫作一點一點清晰起來”

中國作家網:《所有的風只向她們吹》講述了尹雪梅、何秀竹、魏小菊、蘇慧蘭“四姐妹”的故事。什么時候開始寫的?最先寫的哪一篇?

劉汀:這部小說集從四年前就開始寫了,四個中篇,前前后后寫了近三年的時間。最先寫的是《魏小菊的天空》,然后是《人人都愛尹雪梅》,接著是《何秀竹的生活戰斗》和《少女蘇慧蘭》。

中國作家網:女性故事系列并不陌生,比如作家畢飛宇的《玉米》《玉秀》《玉秧》“三姐妹”系列。你在開始寫時,已經確定將“四姐妹”作為一個系列,還是在寫作中不斷“有意識”地建構才讓這個系列逐漸顯形?

劉汀:畢飛宇老師的“三姐妹”系列已經是當代文學中的經典了,我還達不到那個高度,但寫作的初衷確實是想構成一個系列,但那時還不確定寫三個還是四個,等寫到第二個人物尹雪梅時,則確定了要寫四個人物。第一,當然是因為借用了“梅蘭竹菊”這四個意象,第二則是她們已經囊括了我比較熟悉的女性形象,如果讓我去寫更年輕的零零后,我了解得太少,不敢下筆;而年紀更大一些的女性,她們的歷史感更厚,但當代性似乎沒那么強,我會放在另外的作品中去寫。

中國作家網:最終完成這個系列達到了你的寫作初衷嗎?

劉汀:應該說基本實現了我的想法,只是在開始寫之前,我只知道自己要往哪個方向走,并不清楚自己到底會寫下怎樣的故事,我也不知道這幾個女性會有怎樣的人生,她們是隨著我的寫作而一點一點清晰起來的,就像洗印膠片照片時,人影從底片中逐漸顯現。

中國作家網:從一個男性作家的角度出發,講述“四姐妹”的故事,或者塑造這些女性形象,最大的難度是什么?如何解決?

劉汀:其實寫作的時候,從未專門考慮過自己是“男性”還是“女性”,性別雖然是一個先在的立場,但“人”比性別更先在。我只是以自己的觀察、認知和理解,講述幾個人的故事。如果說有困難的話,困難只在于,我是否真的相信自己筆下的人物,是否能像描述一個真實存在的人那樣去講述她們的喜怒哀樂、悲歡離合。只要找到這種信任感,她們就會向你敞開心扉,袒露她們全部的命運和秘密。

小說人物在重新定義“梅蘭竹菊”

中國作家網:小說集包含的四個小說都以人物名字命名,而且,尹雪梅、何秀竹、魏小菊、蘇慧蘭讓人很自然而然想到極具象征意義的中國傳統文化符號“梅蘭竹菊”,如此直接命名似乎也是你的“有意為之”,有什么特殊含義?

劉汀:這肯定是有意為之,最初的想法就是借用中國傳統的“梅蘭竹菊”這幾種花草意象,來形成一種整體感和結構性,當然這四種花草本身所具有的文化屬性,也或多或少地附著在這四個女性身上,但是我還想說,到現在讀者和評論家還沒有注意到我在小說里埋下的一點伏筆,那就是四姐妹每個人的性格里,都潛伏著一種反對“梅蘭竹菊”這類傳統觀念的東西,都有“反對的一面”。

中國作家網:意象的選取與人物性格有緊密的聯系,比如《人人都愛尹雪梅》中多次寫到“雪”和“梅花”這兩種意象。有一處這樣寫:“尹雪梅開始覺得,滿頭白發就是滿頭的雪,可好看的梅花在哪兒呢?她稀罕花,但從來沒見過梅花,對她來說,那就是一個摸不著的念想。”如果“雪”象征著殘酷的現實,那么,“梅花”是不是就代表著尹雪梅一直未能實現的浪漫夢想?

劉汀:當然可以這樣解釋,但也可以不做類似的解讀,就像我剛才提到的她們性格中的“反對的一面”。其實對普通人來說,并不存在“夢想”這個詞,或者說,他們對文藝青年、知識分子所說的那個所謂的“夢想”,有著另一套感受和表述方式。我們不能去問一個種田的農民:你的夢想是什么?但是,每個人心里一定都存有一種超越現實生活的“念頭”和“想法”。有時候,它是種子,尋找著適合生根發芽的土壤;有時候,它是火把,把這些“懷揣火焰”的人燃燒;更多的時候,它只是一種未曾表述出來的“感覺”。我的寫作,一定程度上讓這種感覺更加確切一些,所以對尹雪梅來說,“梅”只是一個符號,她借用這個符號,但絕不受困于這個符號,相反,她在重新定義這個符號。另外三個人物也是如此,作為作者,我非常愿意說這一點是這幾個小說人物的“立身”之處。

中國作家網:到了《何秀竹的生活戰斗》,何秀竹就像寧折不彎的“竹”,任何困難都不能將她摧毀。某種程度上講,意象似乎也在你的敘述暗流里“標明”了人物與命運抗爭的巨大努力,呈現出此種意象代表的某類品格?

劉汀:就像前面提到的,這四種花草自身的品格在一定程度上幫我塑造了四姐妹的品格,同時得益于“梅蘭竹菊”所具有的整體性,四姐妹也可以相互比照、闡釋。但是我也不太愿意把這四個女性僅僅對照為四種植物,她們顯然要比它們復雜、豐富得多。比如何秀竹,我個人覺得她并非像竹子那樣寧折不彎,相反,她其實有非常柔韌的一面,能夠隨時調整自己的生活姿態。即便一定要用“竹子”去比對,也應該用竹子的一生,從小小的竹苗到竹筍,再到長成的竹子,不同的階段同樣有著不同的形態和狀態。

“覺醒”或許只在個體意義上成立

中國作家網:《人人都愛尹雪梅》中,尹雪梅心靈手巧,會做各種面食,還會跳舞,會十字繡。“人人都愛尹雪梅”,其實是人人都離不開尹雪梅。尹雪梅身上,其實背負了來自“他者”的太多“責任”和“重擔”,小說結尾部分,尹雪梅突然“出走”,才嘗試著去追尋自己的生活。《何秀竹的生活戰斗》中,何秀竹雖然大聲地喊出:“我不要替身妹妹,我就要我自己”,但是她對于生活的抗爭也始終圍繞“家庭”這一主題。而魏小菊和蘇慧蘭,似乎更多圍繞“自己”,有著更強烈的自我意識,魏小菊能直接喊出“人是能主宰自己的命運的”。《少女蘇慧蘭》結尾寫道:“蘇慧蘭知道,她自己終于不再是一個少女,甚至不再是女人,而成了一個人。”你如何看待人物身上的這種變化?這種變化傾注了你的哪些思考?

劉汀:四篇小說,四個人物確實隱含著一個具有共同性的思考,即人在什么情況下、如何意識到和如何成為他自身。但是這個思考必須排在文學性的后面,不能“喧賓奪主”,因此在寫作過程中,“四姐妹”經常沖破我前期所構思的范圍,努力走出自己的路子。也就是說,她們自己內心都隱藏著“變化的力量”,我曾在《人人都愛尹雪梅》的創作談里寫到,每個人在成年后,都需要“重新誕生自己”,這一次的誕生不是來自于母親,而是自己破殼而出。

中國作家網:從代際角度來看,從50后尹雪梅到70后何秀竹,再到80后魏小菊、90后蘇慧蘭,小說人物身上的這種變化實際上也是一條明顯的“覺醒”脈絡。可不可以這么理解?

劉汀:四個年齡段的女性,基本囊括了我在這個寫作階段比較熟悉的四代女性,這也源于對系列小說的整體考慮。至于她們的“覺醒”,倒不是從年齡上傳承的,還是她們自身,也就是說她們每個人單獨拿出來都必須是成立的。

中國作家網:而且,這其實不是四個“人物”,而是一個“人物”的多個階段或者多面?你在什么時候突然嗅到了“覺醒”的氣息?

劉汀:“覺醒”是一個非常老的話題,從百年前魯迅寫《娜拉走后怎樣了》開始,中國人一直處在“覺醒”的過程中,我只是在當下的語境下,塑造了幾個人物形象。另外,我還想補充的是,我們天然地把“覺醒”想象成一個具有“進化論”色彩的詞,其實這不太準確,應該讓它回到中性的狀態,或者說,“覺醒”未必都是世俗意義上的積極、正確、進步,它或許只在個體意義上成立。比如魏小菊,她的所謂“覺醒”里,包含著非常復雜的東西,不能用好和壞、先進和落后這種二元的思維去看待。

“文學幫我們框定、截取、認識、理解茫茫人海中的某一個人”

中國作家網:從四篇小說的結局來看,尹雪梅最后在高鐵上睡著了,什么夢也沒做;何秀竹確信她養的花再也不會枯萎,繼續鼓起與生活戰斗的勇氣;魏小菊漂泊過后返回家鄉,在鎮子上開了一家牛肉面館;蘇慧蘭經歷過助人卻造成烏龍的事件,在一次出游中找回自己,獲得內心的平靜。“四姐妹”一直在城鄉之間漂泊游蕩,尋求屬于自己的生活是艱難的,當小說結束后,你覺得她們開始過上屬于自己的生活了嗎?或者說,這又是一個開始?

劉汀:我不能說她們過上了理想的生活,我只能說她們比之前多了一種可能性,可能性賦予了一定的選擇權,至于她們最終會選擇哪一條路,作者無法“越俎代庖”。

中國作家網:“四姐妹”的故事折射出當下女性在現實生活中的種種狀況和困境,很能引發讀者共鳴。不僅因為人物的當下性與真實性,更因為人物面對困境永遠滿懷希望、熱情、美好,這賦予了小說一種強大的精神力量。你覺得人物身上的這種精神力量源自哪里?在復雜、艱難、多變的現實中,能否談談如何讓人物保持這種精神力量?

劉汀:如果說這四個人物身上具備這些特質,那只能來源于我們的現實生活,無論是從媒體中還是從身邊人群中,我們都能看到這樣的人。當然,她們或許沒有文學人物這么戲劇化的生活,性格也不會如此鮮明,但每個認認真真生活的普通人,都具有一種感動他人的精神力量。尤其是這兩年,因為疫情,有些普通人的行程在流調中暴露出來,我們借此更直觀地看到了普通勞動者在經歷怎樣的艱苦勞作,又怎樣在這種艱苦勞作中保持著作為人的熱情和尊嚴,從這個意義上說,文學永遠無法超越生活,但文學可以作為一雙擁有特殊功能的眼睛,幫我們框定、截取、認識、理解茫茫人海中的某一個人。也只有在這個意義上,人類的悲歡才有可能相通。

中國作家網:作家、詩人、編輯的多重身份,對你的小說創作有何影響?

劉汀:應該是能讓我盡可能多地從其他視角來認識和考慮問題吧。作為編輯,我見過無數“原稿”,也經手過很多優秀的作品,我更清楚一個作品擺到讀者面前之前所經歷的過程,這幫助我在寫作中“不卑不亢”,看清自己的寫作道路。詩人身份,更像是調節內心和保持語言敏感的訓練課,詩能撫慰人心,但對真正的詩人來說,寫詩就是用語言“打磨痛苦”。

- 劉汀——“與時間洪流里無數的‘我’相遇”[2021-12-22]