現實與幻想“雙翼舞動”:重審兒童幻想小說的本體特性

在西方,“幻想文學”是有著悠久傳統和豐富內涵的文學樣式。作為一個文體概念,幻想文學的輻射面很廣,幾乎可以囊括一切幻想類文學作品,包括童話、傳奇、奇幻小說、哥特小說、科幻小說等諸多門類。正是如此,幻想文學并非兒童文學的專屬文類,成人文學中也有著幻想文學的一席之地。20世紀90年代末,幻想文學被中國學人從國外引入,并經歷了一個吸收和轉化的過程,最終被命名為兒童幻想小說。

幻想文學的概念與邊界

就在西方幻想文學大量引入和中國出現“大幻想文學”熱潮時,吳其南拋出了“幻想文學是個偽概念”的觀點,引起了學界的極大關注和熱議。吳其南認為,幻想是人的一種潛意識,是創作文學作品的重要心理活動,也是藝術技法之源。在童話、神話乃至所有的非現實文學的門類中,幻想都是必要品。因而,他指出,“將一個本屬藝術形象、創造藝術形象方式的問題變成一個創作思維的問題”是錯誤的。換言之,以一種技法、主題或創作心理來替代一種文學門類是不符合邏輯的。要辨別這一概念的真偽,需要深入該概念內在機理來辨析幻想文學的合法性。從內部機制的角度看,幻想文學在充分調動幻想功用的同時開辟了一條不同于“描摹”和“反映”寫實的道路。這種邊界的設立區隔了幻想文學和寫實主義的文學。然而,這還不足以完成概念界定自洽的邏輯。因為即便是寫實主義也無法擺脫虛構或幻想的成分。要進一步廓清幻想文學的概念,還有必要深入開掘現實與幻想的關系,洞悉現實與幻想組合的先后、權重等關系。

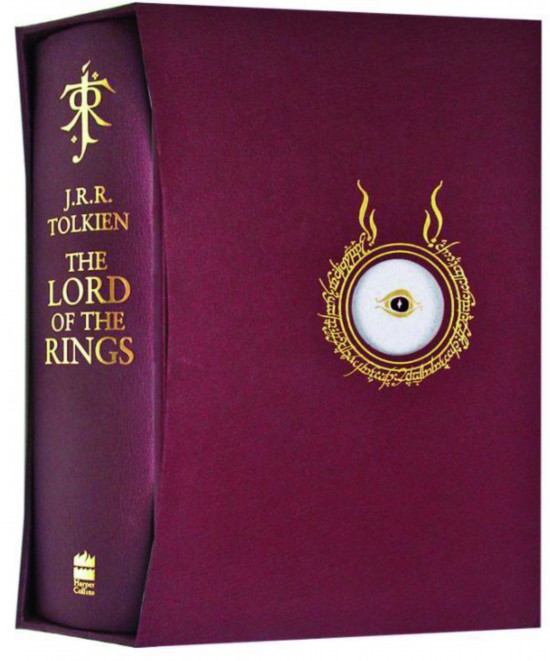

從詞源上看,幻想并非幻想文學的全義,它還內蘊著深刻的哲學與世界觀。日本學者城戶典子認為,中國幻想文學設定了其內部有一個“幻”的實體,這與西方主流學者所謂“夜的語言”有較大的差異。由此,對作家來說,對自己建構的世界的信賴尤為重要。當然,這并不意味著幻想是絕對自由的,幻想力的激活仍然依賴于現實基座的反作用力。托爾金的“第二世界”理論也注重幻想世界與現實世界的聯結,而“第二世界”內蘊的真實性源自現實與幻想之間豐富且自洽的邏輯規則。這勢必要求作家在運思過程中付出精力來實現兩個世界“真實的內在的一致性”。受西方幻想文學思想和作品的影響,中國兒童文學界也傾力于在“現實主義”一翼之外,重啟“幻想文學”的另一翼。無論是彭懿的“二次元”,還是班馬的“幻感”或“迷幻”,都集中在現實與幻想世界的整體性的基點上來創構“中國式”的幻想故事。

幻想小說的文體特質

由此看來,幻想文學不等于“幻想+文學”,也非脫離現實的憑空幻想,而是在現實與幻想之間構筑起融通的橋梁。這種融通性首先體現在文體混雜上。幻想小說不等同于童話,也非一般意義的小說。早在1929年,趙景深就論述過童話與小說的關系,他認為,“童話是神話的最后形式,小說的最初形式”。魯迅也曾將班臺萊耶夫的兒童小說《表》界定為“中篇童話”。葉圣陶的《稻草人》是典型的童話小說,它與一般的童話或小說有較大的不同,“成人的悲哀”介入為童話的幻想增添了厚重的底色,“兩套筆墨”打破了文體單一的慣性,從而獲取了從兒童文學或成人文學的角度雙向諦視的空間。區隔是為了建構,“童話小說”具備兒童幻想小說的主要元素,不再是單一的“童話”或“小說”了。這種現實與幻想結合在一起的小說形式看似存在著文體錯位,但實質上卻有著內在的統一性。

幻想小說跨文體的雜糅導源于現實與幻想的張力關系,兩者的此消彼長反映了幻想小說內部結構的緊張關系,這也帶來了命名的困惑。周銳的《中國兔子德國草》出版后曾被多家雜志分期刊發,不過不同的雜志對其文體的界定卻并不相同,有的是“小說”,有的是“報告文學”,有的是“散文”,還有的是“童話”,周銳則戲稱是“非驢非馬”的東西。周銳的童話《舞蹈型地震》刊發于《天津文學》時被劃到“小說”專欄,對此他這樣解釋:“他們是成人刊物,不好意思用‘童話’字樣。其實大可不必顧慮,既然能容忍小說的‘小’,為什么在乎童話的‘童’呢?”之所以會出現這種文體歸屬的困境,其根由在于幻想文學集結了多種文體特征,不能以文體界分來框定幻想文學。安房直子的《誰也看不見的陽臺》的中譯者安偉邦認為,幻想小說是一種“空想故事”,現實與非現實的交混是其本體特征。朱自強曾以“小說童話”來概括這種幻想小說文體的雜糅性。張之路也認為,幻想文學是一種介于童話和小說之間的文體。應該說,童話、神話、民間故事等文體中都不缺乏幻想的元素,但幻想小說想象力的生發離不開現實的介入與參照作用。簡言之,正因為有了現實的立基作用才會有幻想生發的廣闊空間。由此看來,對于幻想文學而言,如何處理現實與幻想的關系是一個必須正視的根本問題。

現實與幻想的復雜關系

在很長一段時間里,學界有這樣一種想法,即幻想力根植于對現實的超越或突破。巴什拉從“空間詩學”的角度來闡明幻想與現實的關系,他談到“當現實令人不滿的時候,夢想開始工作。在被挖掘的土地里,幻想無拘無束”。巴什拉的幻想觀本源于對現實的超越——“不滿”,這種現實與幻想的絕對“二分”容易簡化兩者之間的聯系,甚至將幻想置于現實的對立面,這勢必會撐破了兩者的張力結構。事實上,幻想文學并不是作為反叛“現實”或“現實精神”而出場的。幻想文學同樣可以有較強的現實主義精神,只不過其在構筑想象的過程中有意識地繞過了庸俗的、灰色的、模式化的現實主義框架。幻想文學之所以高擎“解放幻想力”旗幟,則本源于幻想力受縛的前提。具體來說,機械的“教訓主義”“教育主義”是抑制幻想力生發的主要障礙。因而,將“幻想還給幻想文學”是勢在必行的突圍之途。

除了命名的混雜外,中國幻想小說發展的困境還體現在民族性與世界性的兩難上,實質上是內外兩種思想資源的融通問題。中國古代并非沒有幻想資源,但受制于儒家“溫柔敦厚”及“靜穆”思想的影響,這種幻想傳統沒有得到很好的傳承。那種長期隱匿于民間的幻想傳統需要重新開掘、打撈,以此為當前兒童幻想小說創作提供民族性的養料。基于內外資源的不平衡的事實,李東華曾提出了一個令人憂心的結論:中國幻想小說是“無根”的文學。“無根”意味著無法確證自己的身份,由此帶來的是,幻想小說無法在中國的土壤里扎根。確實,如果只是在兒童小說中添加一些諸如“魔法”“巫師”“吸血鬼”之類的名詞,而不能立足于“中國式的童年”來展開想象,那么這種隨意的嫁接不僅與中國的兒童有隔膜,實際上也顛覆了外國幻想文學本有的精神意涵。在論及中西幻想文學的差異時,談鳳霞指出,中國幻想小說追尋一種“輕幻想”的底色,氣韻“輕逸”,少有西方幻想文學中“繁復”的人性糾葛。事實上,中國幻想小說這種輕逸的姿態的出發點是要繞開嚴苛的教育主義的負荷,以此來保障想象力、解放想象力。如果能將這種解放了的幻想力夯實于中國社會現實的廣闊世界,讓幻想“貼地飛行”,那么中國幻想小說才會更具生命力。

在討論幻想小說的“幻想”問題時,曹文軒認為它不是脫離現實的胡思亂想,其背后有著“強烈的現實思考”和“現實動機”。幻想是有限度的,幻想離棄了現實將難以施展其自由的力量。曹文軒“讓幻想回到文學”何嘗不是對于無邊幻想的一種糾偏?當幻想回歸到“文學”的正道,幻想小說才沒有溢出整個文學系統。同樣,當幻想在現實中飛升,幻想小說才不會成為“無根”的文字游戲。真正優秀的幻想小說應植根童年,以理解童年為基點去開掘“人類的精神文化”。唯有讓現實與幻想“雙翼舞動”,才能驅動中國的兒童幻想小說真正走向兒童、走向未來。