王驥:愿在書籍與藝術之美的片刻愉悅中,度日如年

在人類使用的各種工具中,最令人驚嘆的無疑是書籍。其他工具都是人體的延伸。顯微鏡、望遠鏡是眼睛的延伸;電話是嗓音的延伸;我們又有犁和劍,它們是手臂的延伸。但書籍是另一回事:書籍是記憶和想象的延伸。

——博爾赫斯

浪花?深海

對于美和創造力的大海而言,一次偶然的際遇,不過是浪花一朵。

王驥開始收藏藝術家手作書可追溯至十幾年前,在意大利的一個藝術博覽會上,他第一次見到一本被裝在亞克力盒子中妥帖保護的書,近旁則是“空間主義之父” 盧西奧?豐塔納的畫作。一本安安靜靜躺在角落的書緣何獲得與天價藝術品同等地位的展陳?好奇讓王驥“鬼使神差”地向畫廊經營者提出看書的要求。戴上白手套,翻開書本第一頁的剎那,他“似乎聽到什么東西在心里清晰地響了一下”,后來才意識到,那是受到觸動的回響,對于彼時的王驥,親身感受這件至高杰作,所受的震撼無異于經歷“地球出現第一個生命的那一道霹靂”,是一種從未有過的體驗,原來美使人“大驚失色”。這打開新世界的第一縷光出自阿爾納多?波莫多羅之手,盡管他是王驥最喜歡的意大利藝術家,但當時他對這位國寶級藝術家還曾經創作過這種“以書為承載形式”的作品一無所知。

阿爾納多·波莫多羅《玫瑰與天空之喜悅》

生活是一座迷宮,大多數時刻,我們無法依靠蛛絲馬跡預判未知的轉向與出路。苦心孤詣地規劃路徑,行至盡頭卻發現是死胡同;而一朵無心泛起的浪花,卻可能匯入無垠大海。這本名為《玫瑰與天空之喜悅》的藝術家手作書,便是生命中翻涌起的一朵浪花,毫無預兆,卻讓王驥“身不由己”,縱身躍入一片深海。

擦肩?永恒

盡管目前對藝術家手作書的定義尚且存在模糊地帶,但它的客觀存在無疑為藝術家提供了展示才華和思想的更大舞臺,將平面的二維空間,延伸到書籍具備的三維空間。而“手作”的特性先天決定了制作過程的緩慢和無可復制,則無形中凝結了時間的痕跡,由此,藝術家手作書應該是一種四維空間的產物。擁有一本藝術家手作書,就等同于擁有了這位藝術家生命中的一段時光,得以沿著作者的思想軌跡,在一段路上,與之同行。

王驥的收藏中,不乏這樣的存在,“珍藏藝術家生命中的某一段時光”,讓跨越時空的彼此在擦肩交錯中體驗藝術的永恒。

形容《玫瑰與天空之喜悅》令人嘆為觀止毫不夸張。書中奇異華美的“紙上雕塑”呈現出一種匪夷所思的金石質感。如果有機會漫步意大利梵蒂岡,就應該對梵蒂岡博物館庭院中庭的一件黃銅質地雕塑過目難忘。這件被命名為《球中球》的球形雕塑直徑超過4米,觀者透過球體的裂縫可以看到犬牙交錯的“利齒”,既像交錯的齒輪,又讓人聯想到累累的傷痕。這樣一座富有現代感的作品佇立于古老的梵蒂岡中庭非但毫不違和,反而氣場強大,恰如其分地烘托和呼應了這里宗教與藝術圣地的氛圍。藝術家手作書《玫瑰與天空之喜悅》中鋸齒的形狀和金石般的肌理與這一雕塑的特點如出一轍。它們到底是如何產生的呢?原來,意大利地中海中部沿岸,居住著一些從事雕塑及首飾創作的家庭,因地制宜地利用墨魚體內一種圓弧狀的骨頭制作母版,是這些手工家族中世代流傳的鑄造秘密。雕塑上那些既具有點狀肌理,又具有金石質感的樣子,便來自那些致密而堅硬,“即使在火中也無法輕易燒化”的骨骼。

一本由安迪?沃霍爾親身參與創作的藝術家手作書《安迪?沃霍爾索引》誕生于藝術家的“銀色工廠時期”,安迪?沃霍爾對銀色的偏愛直言不諱,在他眼中,“銀色是未來,銀色是空間,銀色是宇航員,銀色也是過去”,他甚至將自己位于紐約東區第47街331號的工作室命名為“銀色工廠”,從小野洋子、鮑勃?迪倫這樣大名鼎鼎的藝術家到街頭流浪者,都曾駐扎在這里創作。這本見證藝術家一個創作時期的書籍,封面和封底均作了燙銀處理,書頁中有11處立體場景,呈現了諸如花朵、飛機、唱片、金寶湯罐頭等安迪?沃霍爾的經典符號。

《安迪·沃霍爾索引》燙銀面封

《安迪·沃霍爾索引》內頁

翻閱這本書,就走進了專屬于藝術家的場域,它不討好任何人,甚至是旁若無人、自顧自的,“整本書的排版方式看起來雜亂無章,字體總在變化,且忽大忽小。圖片幾乎均為黑白配色,且幾乎都是使用高反差的膠片拍攝,這些圖片毫無構圖可言,或傾斜或反轉,或過曝或失焦,似乎有意而為之,畫面中充滿了噪點”,王驥忍不住在《書之極》中調侃:“雖然意大利人已經足夠神經質了,但是與安迪?沃霍爾相比,他們仍然屬于正常人類”,這就難怪意大利首屈一指的藝術家手作書大師曾經用“Anomalo(意大利語:異常)”一詞形容安迪?沃霍爾的這一作品。在那個年代里,最好的藝術家手作書工坊大多集中分布在意大利和法國,在那些傳統工藝忠誠的信徒眼中,以安迪?沃霍爾這種玩世不恭的態度做書,無異于 “離經叛道”。如今,人們對曾經被視作“藝術的異常”的立體書概念早已司空見慣。這本當年看起來標新立異的立體書,幾乎便是安迪?沃霍爾本人的真實寫照:孱弱、敏感而神經質,然而這些都無法掩蓋他是一位杰出藝術天才的事實,他足夠獨特,總走在時尚和藝術的前沿,正因為無法泯然于眾,為人所津津樂道,爭議同時意味著獨一無二,“誰讓他是安迪?沃霍爾呢”?

提到君特?格拉斯,人們最耳熟能詳的恐怕就是他寫作的小說《鐵皮鼓》和獲得諾貝爾文學獎的事實。1959年問世的《鐵皮鼓》被瑞典文學院譽為“二戰之后世界文學最重要的作品之一”。文學藝術本來相通。不過也許是獲得諾獎的聲名過于耀眼,致使君特?格拉斯的另一重身份長期被湮沒在一頂巨型桂冠之下,鮮為人知。

君特·格拉斯《蘇菲走到蘑菇從中》面封

君特·格拉斯的手作書《蘇菲走到蘑菇從中》有大量手稿、詩歌與繪畫草圖

君特·格拉斯創作手作書

如果有機會讀到藝術家手作書《蘇菲走到蘑菇叢中》,很可能驚嘆于遍布書中的手繪和手寫文字,君特?格拉斯的藝術才情絲毫不遜色于他在文學上創造的巔峰。事實上,從小學習藝術的君特?格拉斯精通繪畫、版畫、雕塑,他甚至將文學視為自己的“業余愛好”,他曾這樣談論心目中繪畫和寫作的關系:“我一直都在畫畫,如果我不在畫畫,那是因為我正巧在寫作。”王驥在《書之極》中寫到,“一個藝術家利用業余時間寫作,寫到獲得諾貝爾文學獎,玩票玩到這樣一種極致,不得不讓人嘆服”。

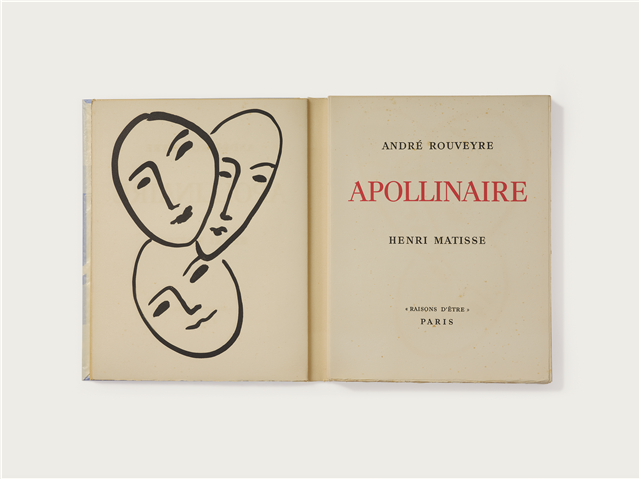

亨利?馬蒂斯的藝術家手作書《阿波利奈爾》是一部致敬之作,致敬對象全名紀堯姆?阿波利奈爾,是一位著名的法國詩人,雖然這位天才詩人只度過了短暫的一生,英年早逝,但他撰寫的藝術評論對當時活躍在法國的一眾藝術家都產生了極其重要的影響,如畢加索、馬蒂斯、夏加爾與杜尚。

亨利·馬蒂斯《阿波利奈爾》面封

亨利·馬蒂斯《阿波利奈爾》內頁簡筆畫

收藏這本書之后,引發王驥強烈關注的并不是那些深深烙印了畫家風格的具象畫作,而是那些遵循簡單線條,施以簡單色彩,用簡單材料拼貼而成的作品。原來,這部紀念和致敬摯友的作品創作于藝術家的晚年,當時馬蒂斯幾乎已經虛弱到拿不動畫筆了,只好用簡筆和拼貼的方式取代更為繁復的繪畫。2018年夏天,王驥從意大利米蘭專程開車一路北上前往法國尼斯,只是為了看一眼馬蒂斯摯愛的城市,看一眼藝術家生前最后從事創作的教堂,這里“很美,也很凄涼”,無聲地記錄了一位藝術家生命中最后的時光。

從還原古老的工藝秘術到記錄我行我素的“藝術異常”,從顯現長期被遮蔽的“B面身份”到見證生命最后的時光,將藝術家手作書作為審視藝術創作全貌的一個視角不無可能。這些與歷史、社會、生活乃至人本身緊密相連的極致杰作無疑提供了不同的觀察視野,也常常輻射了文學藝術創造的不同面向,使之看起來更加生動豐滿,如在目前。

一切過往,皆為序章。即便生命終將難敵時間的磨損,那些曾經的造物者早已逝去,唯美與愛的創造不曾老去。每一本傳世的藝術家手作書都是思想和才情結成的珍珠,在歲月加持下,于因緣際會中,靜待被輕拂去塵埃,再度熠熠生輝。

夢境?迷宮

2013年,王驥邀請他的一位藝術家朋友安琪拉?歐其賓迪到單向空間主講“藝術家手作書的魅力”。安琪拉是一位藝術家手作書大師,同時版畫技藝爐火純青,當年曾跟畢加索、米羅、杜尚等蜚聲世界的頂級藝術家一道工作。此前,收藏藝術家手作書對于王驥來說,始終是一件“不為外人道的私事”。因為主辦分享活動要聯絡一些專家,與藝術家手作書頗有淵源的徐冰才意外發現了王驥手中這筆夢幻寶藏。

2015年,藝術家徐冰策劃的全球第二屆藝術家手作書展覽“鉆石之葉”從王驥處借用了17本書,這場當年盛況空前的藝術家手作書展上,首章和壓軸的部分均來自王驥的收藏。選書時他帶了滿滿兩大箱展示給徐冰看,后者非常驚訝,問起收藏的原由,王驥的答案單純而直白,當然是因為喜歡。他與大多數收藏家的不同之處也在這里,藝術家手作書像王驥的一個美夢,他很樂于把每一處值得玩味的匠心和細節指給同好看。于是在王驥家經常可以見到這樣的情景,洗凈手,戴上準備好的白手套,便能在他的引導下翻閱那些通常在畫廊或者博物館展出中需要保持相當觀看距離的珍貴書籍。王驥始終相信,翻閱是觀看和體驗藝術家手作書最直接可感的方式。

徐冰與王驥為“鉆石之葉”展選書

2017年的某天,藝術家熊亮、江淵,張向東夫婦帶孩子到王驥家做客,幾個人不知不覺聊到了藝術家手作書的話題,王驥展示了一些他的收藏,令朋友們非常驚喜,尤其是后來《書之極》的出版人張向東。自那之后,又陸續有一些朋友到訪,其中包括萬能青年旅店成員、《讀庫》的“老六”張立憲……盡管每個來看過書的人都很驚喜,王驥卻并不覺得這是多了不起的一件事,收藏藝術家手作書早已成為他日常的一部分,從未打算以此實現任何目的。這么來了七八撥朋友之后,張向東提議“你得做點事兒,寫本書吧”。王驥當時雖然答應了,卻也沒太當回事,一邊工作一邊寫,起初狀態不好寫出的東西并不滿意,后來在張向東鍥而不舍的催促下,王驥從2019年開始把公司的事情全部交給同事打理,自己則靜下心來閉關寫作。直到今天,王驥仍然說,《書之極》真的寫成,得益于張向東的督促,他是個“督促力特別強的人”。

本來《書之極》計劃收入25本藝術家手作書,可當寫完第24本時,王驥突然沒了靈感,甚至一個星期都動不了筆。是《書之極》設計師潘焰榮的到訪“一語驚醒夢中人”,起初他并不知道王驥寫滿25本書的打算,對他建議,“中國有二十四節氣,而且雙數也更好排版”。王驥想,可能這就是天意,《書之極》最終便收錄了24本書。

為了更加精準地還原藝術家手作書特別的質感,尋找能勝任的攝影師變得非常重要。本來找過幾任都不滿意,后來幸運地遇到了《新周刊》曾經的王牌攝影、后來成為職業藝術家的閻實。好事多磨,是《書之極》創作始終的寫照。“由誰掌鏡”的問題剛剛塵埃落定,繼而又要面對“在哪里拍”的靈魂拷問。好在王驥和合作伙伴們志趣相投,大家都很喜歡“車庫創業”起家的扎克伯格、喬布斯,于是幾人一拍即合,在王驥家的地下車庫搭建起了拍攝《書之極》的攝影棚。

《書之極》拍攝現場

2019年11月,王驥和《書之極》出品人張向東都去了歐洲。在意大利的家中待了僅僅三天之后,王驥便出發到張向東位于葡萄牙的家中匯合,并在那里完成了《書之極》最后部分的寫作,序言及后記。此前,《書之極》的主體內容已經寫作完成。正打算回國,始料不及的疫情襲來,歸途遙遙無期。在機票被取消了七八次之后,張向東才艱難地回到國內,王驥則更晚,直到2020年11月9日才終于成行。之所以把這個時間記得這么清楚,是因為當天他剛到機場,便獲知了《書之極》獲獎的消息,一本當時還沒有正式出版,市面上見不到,僅有樣書參評的作品獲評了當年“中國最美的書”。直到12月,《書之極》才正式面世,用王驥的話說,“這本書的手工痕跡非常重,極其耗費人力”,幾乎每一頁都涉及人工,所以制作節奏慢在情理之中。王驥甚至是抱著做一本“滯銷書”的心態來做事的,在時間、用料、人力等各個環節都不計成本,用心做到極致,疊加的成果便是這樣一本“極致之書”。因為造價高昂,《書之極》的定價并沒有按照通常成本的2.5倍到3倍的標準確定,而是僅僅保證與成本持平,即便如此,成品定價仍然達到了千元以上。因此,不以盈利為目的,抱定做“滯銷書”的《書之極》僅僅印制了1000本,并且不打算再版。事情的走向完全出乎王驥和張向東的意料,《書之極》面世后,不但至今保持豆瓣讀書滿分的超高評價,1000冊存量也在很短時間內一售而空,如今,在二手書交易市場上,它甚至已經賣到了當初定價的兩到三倍價格,仍然一書難求。

由作家許知遠和王驥共同策展的“迷宮:匹諾曹、桃花源或安迪·沃霍爾、馬致遠,以及趙無極、帕拉迪諾——藝術家手作書收藏展”現場

展覽期間的交流現場

一個平平無奇的下午,在北京西二環一家充斥著書籍的房間里,慕名而來的作家許知遠一本本翻閱著那些藝術家手作書,蕭勤、常玉、安迪?沃霍爾、趙無極、薩爾瓦多?達利……他們構成了一個意外交錯、彼此連接的世界,王驥創造的世界。不久后,兩人共同策劃了一場名為“迷宮”的藝術家手作書展,許知遠對前來觀展的人說,“這是王驥創造的迷宮,它不斷讓你陷入迷途。但這迷途,或許比正確的方向,更令人心神蕩漾。此刻,歡迎你進入迷宮”。

年復一年,人們能看到一位穿梭于舊書店、拍賣行,只為邂逅書中至高杰作的“癡人”,他不知疲倦,只因感應到,那些在世界某個角落發出無聲召喚的樂音。它們無不流溢醒目的印記和乍現的靈光,仿若一個個“為這機械復制時代所匱乏”的美夢,引人迷醉。《書之極》于王驥,似夢照進現實,投影了他心心念念、流連忘返的樂園。此刻,他對愛書之人說,愿你在這書籍與藝術之美的片刻愉悅中,度日如年。

《書之極》面封

《書之極》內頁

訪談:

記者:你接觸藝術家手作書的原點似乎可追溯到十幾年前,恐怕當時這對于絕大多數人來說,還是完全陌生的領域。此后為之投入這么多,還編著了被藝術家徐冰評價為“藝術家手作書教科書”的《書之極》,藝術家手作書最初擊中你的點是什么?

王驥:2008年,在意大利的一個藝術博覽會上,我人生中第一次見到一本藝術家手作書,它當時被安置在一個立柱旁邊的亞克力罩內,與它并列的是空間主義之父盧西奧?豐塔納的畫作。那個場景看起來有些許魔幻,一本靜置的書與周圍華麗的環境有些不協調,打個比方,就好像你看到一間五星級酒店在賣方便面一樣。好奇驅使我向畫廊經理要求翻看這本書。這位浪漫的意大利人告訴我,這是一本藝術家手作書,“每一本藝術家手作書都在等待著它的主人出現”。我當時未經猶豫,花費可以買下大約3000本普通圖書的價錢買下了它。后來我才知道,這原來是我最喜愛的意大利藝術家阿爾納多?波莫多羅的藝術家手作書作品——《玫瑰與天空之喜悅》,而在這之前,我完全沒有接觸過藝術家手作書,從那以后,我才開始有意識地留意藝術家手作書的消息。回想與藝術家手作書的初見,我常感嘆這既是偶然,又是命定的必然。

記者:你曾經不止在一個場合贊美藝術家手作書是書中“喜馬拉雅群峰”般的存在。從藝術史的角度探究,藝術家做書是自發的嗎,這件事的發展脈絡是怎樣的,今天的藝術家手作書又存在于怎樣的環境當中?

王驥:藝術是有傳承的,藝術家手作書理應也有傳承。事實上并沒有誰來規定藝術家到什么年紀或者獲得怎樣的成就之后才可以做書,它完全是一種自發行為,而且這種創造行為通常是極富想象力、天馬行空的。有時在探索過程中,隨著藝術家本人的成長,藝術觀念也發生了更新。我們經常可以發覺這樣一種現象,一本藝術家手作書的誕生不是一蹴而就的,過程可能非常漫長。藝術家常常是追求完美的,如果尚未達到心中期待的完美,那么這本書也就只能成為尚未完成的作品。我就曾在意大利的藝術家手作書工坊里看到,有的作品歷經十數年歲月尚未完成,可藝術家人已經不在了。我們從藝術家手作書的藝術屬性來理解,這樣的事情雖然遺憾,卻實屬正常。

1930年到2010年前后,是傳統形態的藝術家手作書發展的黃金時期。在這將近80年的時間里,伴隨著西方當代藝術的崛起,版畫技術空前繁榮,藝術家手作書的發展隨之達到了一個頂峰。2010年以后,這一門類逐漸式微。

追問其中緣由就會發現,藝術家手作書是一個“慢時代的產物”。版畫技術是藝術家手作書中一個非常重要的環節,絕大多數的藝術家手作書都跟版畫有關,但并非所有的版畫工坊都能制作藝術家手作書,事實上,只有極少量的版畫工坊才能勝任藝術家手作書的制作。隨著快時代的到來,慢生意逐漸走向衰微,本來就數量有限的工坊生存狀況更加不容樂觀,從前繁榮在法國和意大利的這類工坊不少已經無力支撐,被迫接受關閉的命運。另一方面,從構成藝術家手作書的第一核心要素“藝術家”的角度來說,制作一本精良的作品需要消耗大量的時間,卻無從期待獲得成正比的經濟價值。人們普遍覺得,花費十萬塊收藏一件藝術品無可厚非,而花費同樣的價格購買一本書則匪夷所思。盡管無奈,但藝術品交易這個特定場景下,人們更容易看到的是藝術家手作書“書籍屬性”的一面,而忽略了它“藝術品屬性”的一面。既消耗大量的時間和精力,又無法對創造經濟價值抱有太多期待,所以現在的很多新生派藝術家并不積極涉足這個領域。不得不承認,藝術家手作書的生存正逐漸失去適宜的土壤。

雖然受到自身基因和環境因素的制約,導致藝術家手作書當下很難成為藝術的主流,但仍然不可否認,它是書中金字塔尖一樣的存在。

記者:不論是“書中的喜馬拉雅群峰”還是“金字塔尖般的存在”,都形象地比喻了藝術家手作書的價值地位,那么它的價值具體體現在哪些方面?

王驥:藝術家手作書有三個層次的價值體現。第一位的當然是它的藝術價值,第二是它的文學價值,第三見諸于它的文獻價值。三者之間的邏輯順序呈順位排列。前兩點是由“藝術家參與創作”這一點天然決定的,但并不是所有的藝術家手作書都具有文獻價值。是否具有文獻價值更多取決于觀看者的角度,這個觀看是廣義的。如果并非單純的閱讀或者欣賞,而是以研究者的角度去觀照藝術家手作書,作為研究對象的藝術家手作書才具備了文獻價值。以研究者的眼光來看,即使一本藝術家手作書是單純詩歌加繪畫的組合,事實上這樣的組合在藝術家手作書中頗為常見,也不妨礙窺得作品誕生那個年代的時代特征、創作背景及規律等等。作為研究者,看到的不僅是眼前的這一本書,創作當時的動機、目的,乃至那段時間里藝術家的生活狀況、藝術風貌等都是值得探究的。盡可能完整地了解藝術家生命里的這一段時光,才有可能對某個作品本身,乃至藝術家創作的全貌作出更好的解讀。

藝術家手作書的絕大部分畫面并不是具象的,是很抽象的,這既為發揮想象力豐富作品內涵提供了空間,同時也造成了理解作品的難度。“一千個人眼中有一千個哈姆雷特”,藝術的理解最是見仁見智。在收藏研讀藝術家手作書的過程中,我的原則是“盡管我們很可能見解不同,但你一定不會認為我的解讀全然沒有道理”。

蕭勤手作書《夜光杯》有特別設計的木板封套,中心開了一處圓孔,剛好露出封面的燙銀版畫,其狀恰如杯中美酒倒映銀色月光,微微泛起漣漪,與書名《夜光杯》契合得天衣無縫。

藝術家手作書《夜光杯》搭配了中國古代詩人的名篇,有陶潛《飲酒歌》、陳子昂《登幽州臺歌》、王維《竹里館》、馬致遠《天凈沙·秋思》等,詩畫交相輝映,意境深遠。

比如《書之極》中收錄的蕭勤作品《夜光杯》制作年代在2001年,對應的恰恰是藝術家創作階段中的“美麗新世界”時期。在66歲這個年紀,無論是藝術造詣還是創作心境,藝術家都已經從年輕時的躁動不安,升華到了一個恬靜淡泊、寧靜致遠的境界。在這個作品當中,蕭勤為每一幅版畫搭配了兩首中國古詩,從選題中不難看出,詩畫在意境表達上非常一致,體現了空靈、悠遠的感懷與大氣象。相對于以完全的虛空或以現實世界作為背景,蕭勤畫面最終的背景,是一個仿佛無限延伸,能夠容納所有物質及能量、表面空虛的“無邊能量感應場”。由此可見,經由一本藝術家手作書,透視一位藝術家一段時光中的藝術轍痕,生動可感,饒有趣味。

記者:你有一個已經被廣泛認可的觀點,“一本藝術家手作書就是一個展覽”,這似乎大大拓展了人們對于“書籍”既有的認識邊界。如何理解你提出的這一觀點?

王驥:之所以說一本藝術家書就是一個展覽,首先因為閱讀藝術家手作書與閱讀普通的書不一樣,該有的儀式感還是要有的,也要準備好適當的環境和心情,須得進入一個適宜的狀態。這就跟觀看展覽的心態很相像。我特別認同日本書籍裝幀設計大師杉浦康平說過的一句話,“五感是書籍設計的起點”,他強調了書籍設計中關聯五感覺知的、通感的重要性,因為這正是幾乎所有藝術家手作書無意中達到的一種效果。

黑白相間的設計有效分割了書與書,仿若展覽的展室

閱讀藝術家手作書帶來的視覺享受自是毋庸多言,翻書時手指捻動紙張帶來的觸感,以及紙張之間摩擦產生的沙沙聲帶來了聽覺上的體驗,甚至,每本書的氣味都是不一樣的。閱讀一本藝術家手作書,所獲得的五感上的體驗非常全面,這也與觀看展覽時的感受非常接近。閱讀藝術家手作書時,隨著畫面的進程和文字的深入,手指的捻動就代替了觀看展覽時行走腳步的更替,包含藝術家思緒和匠心的頁碼排序就代替了觀看展覽時的動線。讀到后面,想重讀前文與觀看展覽時突然覺得前邊有一幅畫不錯,折返回去再次仔細觀看一樣。毫無例外地,一本書的前言、后記、版權信息等等輔文也與一場展覽幾無差別。還有一點至關重要,一場展覽假如只有策展人布置妥帖一切,卻沒有觀眾,那么無論如何是不完整的。難以想象一場沒有觀眾的展覽,至少它決然稱不上是一場成功的展覽。藝術家手作書也一樣強調觀者的感受。《書之極》的意義之一就在于讓“紙面的展覽”變得更加完整。同時,靜下來閱讀一本藝術家手作書還有著不同于前往某地觀看展覽的一面:它給予了你觀看一場展覽所能獲得的完整的感受,而這展覽只屬于此刻的觀看者,這一人所有。

記者:除了此前已經談到的藝術觀念的變化等原因,關于“一本藝術家手作書的創作過程常常是動態而漫長的”,如果我們就“觀看”的一方討論,怎么理解你提出的“所有藝術家手作書在某種意義上都是永遠未完成的作品”?

王驥:所謂“未完成”是包含了時代特征的。將同樣一本書放置在不同的時代來看,所見必然不同。藝術史進程其實就是在“翻翻滾滾”中發展的。我們即便不愿意見到卻仍然無法忽視的一個現象是,有的藝術家生前寂寂無名,就如常玉,身后藝術成就卻得到前所未有的認可。這不僅與藝術家個人的命運和際遇有關,也飽含著時代的眼淚。

常玉《陶潛詩集》面封

常玉《陶潛詩集》內頁

穿越時空留存的藝術家手作書唯有放到特定的時空里去看,才能有恰當的理解,然而這層理解仍然不可避免地存在“未盡其意”甚或誤解。比如有一本書叫做Box of Dream(《夢的盒子》),假如我們回溯至藝術家創作它的那個時代去看,可能了解到它以藝術作品的形式表達了真實的心境,那種對周遭岌岌可危、無可依憑的擔憂。但如果將這件作品放到今時今日,作為觀看的一方,恐怕我們更多欣賞的只能是作品藝術性的一面,感嘆它巧妙的構思,卻無從體驗當年藝術家創造它的心境。與此相對地,跨越時代的、當下的“觀看”也完全可能賦予一個作品新的生命與活力。在審美上,藝術家手作書不取悅于觀眾,是思想凝練到相當高度的產物,而在價值體現上,解讀是一本藝術家手作書存在中不可缺少的一環。我指的“永遠未完成”理應包含了這層,觀者與藝術家的互動和共情超越時空的限制。

曾經我的一位藝術家朋友送給我一本他的作品,創作當時特意在后面留下了幾頁空白,他知道我寫詩,對我說,“這本書我完成了屬于自己作品的部分,什么時候你把自己覺得滿意的詩寫在后面,這件作品才算真正完成”。但我一直都不覺得自己的詩能配得上他的作品,所以這本書就一直留在我身邊,仍然“未完成”。

記者:收錄在《書之極》中常玉的《陶潛詩集》是藝術家創作中少見的中國古典題材,蕭勤的《夜光杯》搭配中國古代詩人的名篇,詩畫相得益彰,可以窺見藝術家一個時期的創作風貌。之前你曾談到,受個人審美影響,很少收藏美國藝術家作品,而我注意到,《書之極》也收錄了勞申伯格的一本書。那么如何從浩如煙海的藝術家手作書中選取出一部分編輯成冊,其中遵循了怎樣的標準?

王驥:當時我為選出24本書加了幾個限制條件。最初曾簡單地想選那些“廣為人知的名字”,僅此而已。可這個想法出現以后,很快被我自己否定了。首先我不出于任何功利目的收藏書,如果現在又以這么功利的態度去選擇要收錄的藝術家,無疑與初心背道而馳,是我自己不能接受的,因此《書之極》選擇藝術家的第一標準是“不論多么著名,一個名字只出現一次”,因為我想更多元化地去展現藝術家手作書這樣一個存在,而非刻意突出某個藝術家的作品。第二個選擇條件是選那些審美上我與它更能共情、更有連接的,這有利于我用更多感性的文字去描述。再有就是不刻意回避既成事實的影響,比如勞申伯格,他帶來的影響顯而易見,那么大可不必僅僅因為個人喜好而忽略他。

記者:《書之極》中有很多體現匠心的設計,比如以黑白全空頁造成閱讀過程中的停頓和回想,這似乎模擬了觀看展覽時“行走瀏覽-駐足思考”的機制。在你看來,如何把鑒賞藝術家手作書所必須的、抽象立體的思維方式和邏輯關系更加精準地復刻到以翻頁閱讀為基本形式的“書籍”這一載體當中?《書之極》對紙張、人工等的運用幾乎是不計成本的,這么做的原因是什么?

王驥:整本書采用了黑白交替的排版方式,黑的部分是一本書,白的部分是另外一本書,書頁色彩的區分形同展覽中不同展室的區分。延續“每一本藝術家手作書都是一個藝術展覽”的觀點,《書之極》等于做了24個藝術家的群展。說到細節,《書之極》其實有很多不為人知的用心。比如通過紙張運用和裝訂方式形成 “尖角結構”,再比如選用最薄的不干膠貼人工完成某些書頁上的圖示,以保證書籍整體外觀上的平整等等,正因為每一處的堅持,我想才在最終呈現上達成了比較理想的狀態。很多親身讀到《書之極》的朋友反饋閱讀感受時經常提到的一點是,面對這本書,久違的閱讀的儀式感油然而生,為了與這些藝術的至高杰作相伴更長久的時光,不少人選擇戴上手套翻閱。我想,這可以說是對《書之極》最好的認可吧。

《書之極》利用紙張和裝訂的關系形成“尖角結構”

徐冰老師收到《書之極》時正在疫情重災區紐約,他在為《書之極》所作序言中說,從書中介紹的作品里,看到了受疫情影響受到消磨的、久違的“藝術誠實與融智的本性”,也因此,“一些東西又回來了。藝術創作仍然是那么有意思,那么值得去做,還是應該更專心地去做那些有創造性的事情。這也許就是那些優質藝術作品對人的作用”。

開始做這件事時我預料寫作過程會很痛苦,而事實上整個過程還是有很多歡樂的。現在看來,這趟意外開始的旅程給予我的遠遠大于我付出的。

記者:像馬克?夏加爾藝術家手作書《熱帶雨季的信札》一樣,詩人和藝術家的組合是藝術家手作書中較為常見的一中搭配,也是《書之極》中收錄比較多的類型。藝術家手作書作者有哪些類型,又是什么原因促成了那些“神仙組合”?

王驥:最常見的藝術家手作書作者類型有三種。借用文學概念,第一類我把它稱為“單一作者”類型。這類作者本身既能寫,又擅畫,有多重技能傍身,比如獲得諾貝爾文學獎的君特?格拉斯,本身就是藝術家出身,是一個“玩票玩到極致”的典型。獲得諾貝爾文學獎的名聲反而遮蔽了他的第一身份是藝術家這個事實,可能很少有人了解,他曾經在全世界舉辦過100多場個展,“不畫畫時才寫書”。這類人做書便可稱之為“單一作者”,藝術家手作書《蘇菲走到蘑菇叢中》文字的部分和畫的部分全由君特?格拉斯一手包辦,藝術表現極富沖擊力。

馬克·夏加爾《熱帶雨季的信札》面封

《熱帶雨季的信札》中的詩歌出自一位非洲詩人筆下,詩人和藝術家的組合,是藝術家手作書創作中經常出現的一種搭配。

第二種作者類型數量眾多,我稱之為“合著型”的藝術家手作書。這類創作仍然可細分為不同情況。第一種情況更為常見,比如我是藝術家,你是詩人,最近你出了很好的作品,我結合你詩里的意境,我們合作一本藝術家手作書;反之亦然,比如我最近創作了一組作品,非常對你的胃口,我們也可以合作。還有一種情況是藝術家對前人的作品進行解構,比如亨利?摩爾闡述《哈姆雷特》、米莫?帕拉迪諾演繹《匹諾曹》。

至于第三種類型,我愿意稱之為“樂隊類型”的藝術家手作書。這類創作通常由等量級的藝術家圍繞一個共同的主題聯合創作,比較強調參與者在藝術史地位、社會地位等層面上的對等。比如我收藏的一套由20世紀公認的意大利最著名的八位雕塑家聯合創作的作品《友誼之光》,是為了慶祝意大利國寶級藝術家阿納爾多?波莫多羅90歲生辰所作。

三種類型并存,狀似一枚紡錘,中間膨大的部分就是最為常見的合作類型,其他兩類則因為數量相對稀少而處于紡錘的兩端。在合著作者中,藝術家和詩人的確是比較常見的一種搭配,大約像伯牙和子期間那種超越友誼與愛情的知己之情,代表著兩個身處不同領域但同樣杰出的人,對彼此成就的至高認可。得益于此,才留下許多傳世杰作。

記者:《書之極》的成功是否能引出一部續作?如果《書之極》有續作,它將秉承怎樣的創作思路?

王驥:現在已經在做第二本書。《書之極》是第一次嘗試,比較謹慎地按照藝術家手作書的定義來選擇收錄書目,有了第一次試水的經驗,我們想在第二本書中做些方向上的調整,圍繞“當藝術家做書”,嘗試“擴寬藝術家手作書的邊界”,把視野再放遠一點。

記者:作為一個重度愛書之人,你如何看待今日的紙書和閱讀?

王驥:我們70后是受書之恩惠良多的一代人,在與同輩朋友聊天時,我們都很慶幸經歷過那樣一個物質并不豐富,成長卻與書相伴的年代。如今,生活中充斥著電子閱讀,紙書式微是不爭的事實。即便如此,閱讀紙書仍然是我們滋養身心的良途。

技術的進步本無可厚非,當下生活中,隨著“獲得”越來越輕易,日漸消耗了人們肯于花費時間用心做事的意志。一些老的記憶,時光留存的痕跡蹤跡難覓。令人唏噓的是,藝術家手作書中保存了很多這樣的存在。比如出自達利之手的藝術家手作書中的黑白版畫,墨色分層次,中間漂亮的黑色肌理。這是藝術家當年用三塊石板為模板,用不同的油墨涂料一層一層印制,才能出現的效果。這本書誕生于1978年,那個時代沒有數碼技術,所有制作都靠人工,差之毫厘失之千里,這樣的技藝巔峰即便現在也很難企及。

根本上,閱讀紙書帶來的儀式感和書寫的神圣感是無可取代的。

受訪者簡介

王驥,藝術家手作書收藏者,當代藝術收藏者,藝術家手作書聯合策展人,2020年“中國最美的書”《書之極》作者,重度愛書之人。

(本文圖片由受訪者提供)

- 2022冬奧會主題國際版畫交流展舉辦[2022-01-26]

- 2021年度“最美的書”評選揭曉,25種圖書獲獎[2021-11-02]