賈立元:古怪的新世界 ——晚清科幻小說中的奇異時空

“科學幻想小說……所描述的是幻想,而不是現(xiàn)實;這幻想是科學的,而不是胡思亂想”。這個論述揭示了“科學”與“幻想”在“小說”這一虛構(gòu)性敘事藝術(shù)中相遇時的某種緊張關(guān)系——前者試圖對人類生而有之的狂野的想象力進行馴化、規(guī)范,而上世紀初的晚清小說家為我們展示了這個漫長而迂回的過程中,西洋科學曾激發(fā)出何等不同以往的靈感,而本土的桃源新夢又曾經(jīng)多么不守西洋的“規(guī)矩”。

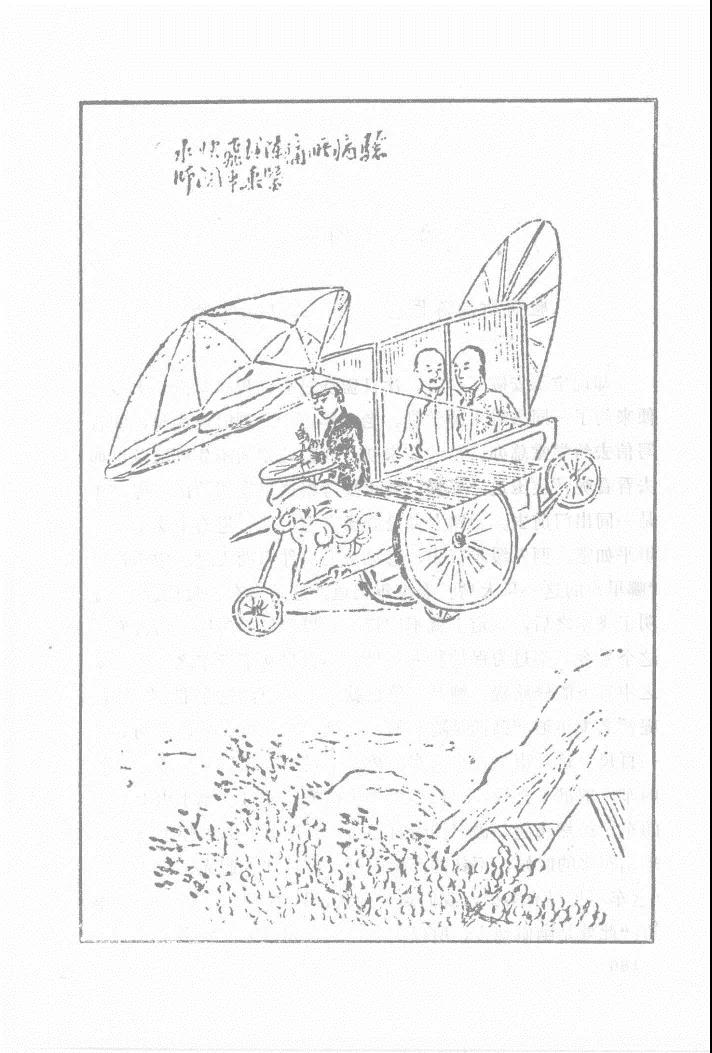

話說賈寶玉在大荒山青埂峰下修煉多年后,某天忽然凡心一動,想酬補天之愿,便重返人間,不料竟來到20世紀初的中國。目睹了種種黑暗腐朽、歷經(jīng)一番劫難后,寶玉偶然闖入了一處“文明境界”。在這個美麗的新世界里,他乘著飛車翱翔天際,坐著潛艇暢游海底,見證了一個科技昌明、道德完備、千古未有的烏托邦盛世。這個異想天開的故事出自晚清著名的小說家吳趼人的《新石頭記》(1908)。在吳氏海量的著作中,此書尤為別致,用作者本人的話說,它“兼理想、科學、社會、政治而有之”,因此可視之為其一生寫作的綜合,為他在《二十年目睹之怪現(xiàn)狀》等作品中描繪的魑魅魍魎橫行的黑暗世界增添了一抹可貴的亮色。就其系統(tǒng)性和豐富性而言,它也是晚清最重要的科幻小說之一,早已成為倍受研究者關(guān)注的對象。不過,書中的一個細節(jié)卻被以往的學者忽略:“文明境界”共有二百萬區(qū),每區(qū)一百方里,分東西南北中五大部,每部統(tǒng)轄四十萬區(qū),每十萬區(qū)用一字作符識:禮、樂、文、章、忠、孝、廉、節(jié)等等。歷來的研究者都只關(guān)心這里的空間規(guī)劃和命名方式所體現(xiàn)的儒家理想,卻無人追問過:此地究竟有多大?

根據(jù)1908年制定的營造尺庫平制定位表,1方里約為540畝,1畝約為6.14公畝(即614平方米)。由此可知,100方里約為33平方公里,則“文明境界”的總面積當為6600萬平方公里,竟是今日中國陸地面積的六倍之多!更離奇的是,書中還有這樣的描述:“敝境每區(qū)只有一個醫(yī)院。本院所管的就是縱橫一百里的地方”,“這里是本區(qū)之西,水師學堂在海邊上,是本區(qū)之東,相去一百里呢”,看起來,每個區(qū)實際上應(yīng)是縱橫各一百里的正方形,大約相當于3300平方公里(1里為576米),則此地總面積當有約6600百萬平方公里,竟是地球表面積的十倍之多!在書中那些離奇宏大的科幻構(gòu)想中,沒有一個能比這一巨型時空本身更令人吃驚的了。

吳趼人如何構(gòu)想出這么一塊超限度的時空飛地呢?答案在第九回:和寶玉一樣穿越到晚清的薛蟠說,他曾見過一本書,“內(nèi)中說的中國地方,足足有二萬萬方里。”將“兩萬萬方里”分割成二百萬份,每份恰是一百方里。于是我們知道,吳趼人是根據(jù)當時流傳的某些地理知識,對他筆下虛擬的鏡像中國做出了規(guī)劃。

早在戊戌年,康有為給皇帝的奏稿中就提到“中國二萬萬方里之地、四萬萬之民”,今天的人很容易知道這一數(shù)值與中國的實際面積相去甚遠,但在清末,種種時髦新知常對同一件事有著各不相同的說法。比如,《東方雜志》的讀者就會從日本人長尾雨山那里得知中國面積為“四百二十七萬七千余英方里”,而《萬國公報》的讀者則會聽說“支那……特東隅百五十三萬四千九百十三方里之土”。既然眾說不一,吳趼人選擇“二萬萬方里”本無可厚非,但將“方里”誤解為縱橫百里,就不能不說是失之千里、謬以百萬了。

正是以這一被誤解的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),“文明境界”建立了氣象恢弘的闊大空間,以供東方圣賢們施展抱負:寶玉剛一進入這里,就被告知“敝境甚是寬大”,后來他又親眼見到操場一望無垠,“異常寬大”,講堂“闊大深邃”,制衣廠“十分空曠,也說不出他有多大”,制槍場又比制衣廠“大上十倍都不止,那機器縱橫安置何止萬千。”與空間拉伸相應(yīng)的是速度的提升,雖然《鏡花緣》中早就出現(xiàn)過“飛車”,但只能容納二人,日行二三千里,遇到順風也不過行得萬里而已,而“文明境界”最慢的飛車一個時辰也能走八百里,堪比今天的動車,但穿越一個區(qū)仍要一刻鐘之久。

《新石頭記》配圖:賈寶玉乘坐飛車

美國學者Nathaniel Isaacson認為,“文明境界”正如烏托邦這一概念的字面意義所言,是個“烏有之地”,它恰好完美地疊加在清帝國的疆域上并網(wǎng)格化地分割,同時又明顯地告知讀者這并非現(xiàn)實中國。但是,“文明境界”既然分為東西南北中五大部,每部又由四十萬個均等的正方形組成,它就不可能完美地疊加在任何真實國家的地圖上。換言之,這是一種現(xiàn)代的理性方式對時空進行標準化處理又加以重組的結(jié)果,盡管這種規(guī)劃本身給尚不熟練的敘事者制造了不少麻煩。

Nathaniel Isaacson研究晚清科幻的英文專著

這種無心插柳而來的時空異常并非特例。在被后世追認為“中國作者創(chuàng)作的最早的科幻小說”《月球殖民地小說》(1904)中,主人公乘坐著極其先進的氣球在世界各地漫游,渴望飛向月球。氣球首次登場時,亦有一處被人忽視的細節(jié):“卻好在亭子面前一塊三五畝大的草地落下”。看來,氣球的底面積還比不上一個現(xiàn)代標準操場大,然而,作者“荒江釣叟”(真實身份待考)卻將臥室、客廳、體操場、大餐間、兵器房等等一并塞入其中,打造了一個無所不備的豪華空中行宮。如此信手寫來固然毫不費力,卻難住了當時的畫師,于是讀者在插圖中只能瞧見一個平常的熱氣球吊著一個小竹筐,內(nèi)中的瑰奇炫目,全靠自己腦補。

《月球殖民地小說》配圖:先進氣球首次亮相

在清末學習西方的風潮中,以“小說”來誘發(fā)人們對“科學”與“未來”的興趣漸成一種時髦,梁啟超、青年魯迅、包天笑等重要知識分子都曾譯介過包括凡爾納在內(nèi)的外國科幻小說。晚清小說家對科技烏托邦或外太空殖民地的憧憬,亦在相當程度上受到了此類作品的啟發(fā)。不過,較之凡爾納在故事中對物理學、天文學等知識的不厭其煩的羅列和闡釋,晚清科幻小說對于空間征服的奇想顯得相當隨意。比起那些歷盡艱辛征服自然的西方主人公,晚清科幻小說中的英雄們似乎能夠輕松突破時空限定,由此造成種種意想不到的無意識“奇觀”。這在“高陽氏不才子”(許指嚴)的小說《電世界》(1909)中有著最為喜劇性的驚人呈現(xiàn)。

宣統(tǒng)一百零一年(2009),大發(fā)明家、工業(yè)巨子黃震球橫空出世,把中國建設(shè)成了一個現(xiàn)代強國。這位梳著大辮子、比“鋼鐵俠”早半個世紀誕生的中國超級英雄,憑借一雙神奇的電翅在天空自由翱翔,單槍匹馬消滅了歐洲入侵者,威震全球,之后又幾乎憑一己之力,苦心經(jīng)營兩百年,依靠神奇的電氣技術(shù),締造了天下大同。實現(xiàn)這一切的關(guān)鍵,是電王發(fā)現(xiàn)的一塊天外隕石,在加熱到一萬三千度后,隕石熔煉成一種叫“鍟”的原質(zhì),在大氣中摩擦一下便可產(chǎn)生電氣,如永動機般源源不絕,“比起二十世紀的電機來,已經(jīng)強了幾千倍。”

在全書中,“幾千倍”是個或隱或現(xiàn)、不斷出現(xiàn)的比例尺,通過它那簡單粗放的量級暴漲效果,作者與讀者得以推想“未來”的樣貌。比如,讀者被告知一百年后的中國有陸軍一萬萬人,而根據(jù)1901年《申報》的一篇報道,日本陸軍不過32萬人。再如,電王對當時一日千里的交通設(shè)備深感不滿,于是發(fā)明了一種“自然電車”,“比滬藏鐵路火車的速率增加五千倍”。當然,真正的進步未來不該是一個系統(tǒng)的局部變異,而應(yīng)實現(xiàn)總體性的膨脹,因此,“這車不過是新電學發(fā)明上萬種中的一種,將來還有各樣器具,各種事業(yè),都合這車成比例的一日。”

千倍比例尺為大同世界鍍上一層金色光芒,故事中洋溢著歡快欣喜的基調(diào),卻也在突飛猛進的節(jié)奏中不經(jīng)意間制造了令人震驚的時空異常:如果真的將一日千里的火車“速率增加五千倍”,速度將達致大約250萬公里/日以上,時速超過10萬公里,即29公里/秒!這已經(jīng)遠遠超過第三宇宙速度(16.7公里/秒),足以讓皇帝的專列飛出地球、沖出太陽系了,難怪皇帝“剛踏上車子,已經(jīng)影兒都不見了”——這句描述對一百年前的讀者來說,大概只是一種速度極快的表達,但在后世那些掌握了更多物理學知識的讀者腦中,難免不激活出一幅詭異而喜感的圖景。與此相比,電王三個小時環(huán)繞赤道一周,也即時速1萬多公里的飛行也都顯得不足為奇了。

《電世界》配圖:電王在天空翱翔

書中另一個沒被追問過的異常發(fā)生在伊朗高原。電王在南極發(fā)現(xiàn)了一條金河,于是派了五輛飛車,載著20萬名歐工,早去晚歸。不停歇地開采了半年后,伊朗高原的七座藏金大庫堆滿了黃金,而金河還燦爛依舊,無所損減一般。作者聲稱,金庫中的黃金總計“九萬垓七京八兆六億九十七萬有零鎊”。我們難以確定許指嚴行筆至此時心中在想些什么,不妨先暫時依照字面將其還原為9000078600097萬鎊。這是什么概念呢?根據(jù)黃金的密度,我們可以估算它們的體積:就算將250多萬平方公里的伊朗高原全部鋪滿,仍有大約一米之高!或者,讓它們再攤開、延展,最后把整個地球包裹起來,變成一層幾毫米厚的純金外殼。于是,我們看到了一個由黃種圣賢打造的、名副其實的“黃金世界”。

1897年《譯書公會報》上的一篇文章告訴讀者:從1850年到1896年的近半個世紀中,地球的黃金總產(chǎn)量只有“五千兆兩”而已。看來,我們不該對上面那個數(shù)值過于當真,它只是“現(xiàn)在”被千萬倍放大后的超級“未來”幻象。然而,恰是在這個氣勢磅礴的“變異”過程中,作者自己造成了比例尺的不一致:一方面,每架飛車每天要運載著444億噸黃金和4萬人一起回來,即每名歐工每天要從南極帶回110萬噸黃金——即便對于今天在銀幕上看慣了各種神妙景觀的讀者來說,這樣的畫面依然有著濃郁的超現(xiàn)實主義感;另一方面,20萬歐工每人僅僅得到50鎊金子的賞賜后便已歡喜的不得了。至于說“統(tǒng)共賞去一百萬鎊”(實際應(yīng)為一千萬鎊),也可看出作者數(shù)學似乎不太好,對事物之間的數(shù)量關(guān)系缺乏精確的感知。

電王還建造了一座巨型鐵塔,作為供全人類游玩的公園和博物館,但凡世間名花異草、奇珍異獸,這里無所不有。不過,這個“萬含公園”,作為“世界的小影”,就像它所代表的那個大同世界一樣出現(xiàn)了時空異常:“園的四周,共有一萬個門,每一門足有一里開闊”。假設(shè)這個公園是正方形,那么它的周長至少為一萬里,則其面積約為200多萬平方公里。然而,作者之前又聲稱這座塔所在的那塊土地“足有二三十萬方里”,即充其量也不過10萬平方公里,只是公園底面積的二十分之一!和吳趼人一樣,許指嚴也在一個小的時空中塞下了遠比它巨大的世界。實際上,追究細節(jié)的讀者將會發(fā)現(xiàn),這座塔有時“直徑也不止四千里”,有時又“著底一層直徑有十里開闊”,仿佛在隨意縮放著。在正文之后的“總評”中,作者自道:“電王生長中昆侖,乃須彌芥子之意。”翻翻《維摩詰經(jīng)》,便會看到與西方的理性思維不符的世界圖景:“若菩薩住是解脫者,以須彌之高廣內(nèi)芥子中,無所增減。”在這種佛法智慧面前,鐵塔建在比自己面積小的土地上又有什么可驚異的呢?

比之于純粹的四則運算,作者更看重數(shù)字的象征意義:“鐵塔三百三十三層者,陽九之數(shù)也。北極陽九,大有昌明之象……”看來,書中那些貌似精確的數(shù)值,或者是毫無節(jié)制的盡可能夸大,或者暗示了作者某種構(gòu)架未來的“建筑學”,其中傳統(tǒng)的陰陽數(shù)術(shù)思想是方法之一。無獨有偶,晚清的另一位小說名家陸士諤也在《新野叟曝言》(1909)中如此設(shè)計太空飛艦:艦身三百六十六尺長,以符合周天三百六十六度之數(shù);中間五十尺寬,以符合金木水火土五行之數(shù);帆翼八扇,以象八卦……諸如此類。那些在數(shù)學精確性方面與晚清作者處于相同或更低程度的同時代讀者,很可能對這樣不顧實際的做法并不介意,他們或許只需要一些看起來驚人的數(shù)值,來模模糊糊地想象一個龐大、榮耀而又符合古典哲學的未來形態(tài)。

國人在一個多世紀前寫下的這些科學狂想,在今天讀來令人感慨。面對西學大潮,晚晴的許多知識人既有熱切學習的渴望,又缺乏獲得系統(tǒng)教育的機會。以吳趼人為例,他“于學問門徑,亡所不窺”,并曾在江南制造局學習工作十四年,據(jù)說他還親自制造了一艘二尺左右的輪船,“駛行數(shù)里外,能自往復”。按理說,他對“西學”的理解當在同時代中國人的平均水準以上,正因此,他的困境更有代表性。他曾批評江南制造局所譯的西書有種種弊端:條理不慣、命名無定、義理不明等。更糟糕的是,當時的許多譯作是由西方人將原著口頭譯出,中國人再筆錄成文。“口譯西書之人,已非譯其專門之學,則其譯也,亦惟就書言書,就事論事而已。而筆述者,尤非其所素習,惟據(jù)口譯者之言以書之耳。如是而欲其條理貫通,義理明晰,蓋難乎為力矣。”結(jié)果是,“開卷茫然者十常八九”。這導致他雖信服于科學,但由于對這些知識的理解總是只知其一不知其二,結(jié)果造成了更多的困惑,只能靠冥想和臆測,“恨不能遇格致之家而一扣之”。比如,對于剛發(fā)明不久的無線電報,吳趼人“疑思問,無可問也。俯思其里,久之不得,悵悶欲死。反復推求,愈推愈遠”。最后,他竟想到打呵欠容易傳染這一生理現(xiàn)象,推測這是因為電可以在人體之間傳播,并煞有介事地推演無線電的原理亦與此相同,“愿得博學者共審之”。在晚清的報刊和小說中,“電”是幾乎可以隨時借來一用的萬能解釋,時人對電學等新知不甚了悟,常憑道聽途說來閉門推想。不過,即使是在20世紀早期的英美,也有許多人認為“電”是一種神秘能量的黑暗而不可見的來源,而傅蘭雅這樣的西方“科學權(quán)威”都在向譚嗣同信誓旦旦地宣稱有機器能映出人心中所思及助人造夢,那么,以一百年后的知識水平來指責晚清小說家的科學幻想不夠“科學”,就實在有失公允。對他們而言,比起兜售些具體的科學知識,更重要的也許是通過新的敘事元素和方法,來營構(gòu)一種迥異于古典時代的美學時空:人的飛翔、新的戰(zhàn)爭形態(tài)、可抵達的太空、永久的光明和無盡的能源、現(xiàn)實放大千倍后的技術(shù)奇觀、靈魂的駕馭之道……昔日的神仙法術(shù)變得指日可待,世界不再以過去的方式來與人互動,而仁、美、幸福等也都有了新的內(nèi)涵。正如汪暉在評論一篇晚清科幻譯作《蝴蝶書生漫游記》時所說:“自然的奧妙不再是它自身的神秘性,而是在技術(shù)、工具、儀器中展現(xiàn)出來的無限的可能性……新世界的形象正是在這種想像性的圖景中展現(xiàn)出來。”

然而,小說家自身的知識混雜性,導致了夢想中的新世界顯得有些古怪:足以擺脫地心引力的車速、鋪滿整個伊朗高原的黃金、比地球表面積還大的國土、一個空間中安置著比它更大的物體……這些不免讓人想起《續(xù)齊諧記》中的一個故事:書生鉆進了鵝籠,籠子沒有變大,書生也沒有變小,一切安然無恙。南北朝時梁代吳均描述的這個可以隨意伸縮的奇異空間,曾讓深深著迷于中國幻想文藝的日本研究者武田雅哉感到摸不著頭腦,因為它無法用影像呈現(xiàn),“編撰講述這個飄逸故事的中國人,從容徜徉于惟有詞語創(chuàng)造的形象空間。”當然,晚清科幻中的時空異常未必都是這樣自覺的飄逸游戲,相反,它們往往以一些“新知”為根據(jù),只是這些“新知”本身就不夠準確,再疊加上作者的誤解、筆誤,經(jīng)想象的無節(jié)制放大,無意中塑造出種種隱形的奇觀,并經(jīng)由時間的發(fā)酵,在后世的重新審視中,產(chǎn)生了出乎作者意料的閱讀效果。這些不能自圓其說的“破綻”,展示了人們在試圖掌握理性、精確的現(xiàn)代時空觀并以此探索未來時的曲折艱辛:盡管故事中的漫游者們常要對新開辟的殖民地、超常規(guī)的神奇造物等進行準確的測量和定位,但在作者心中,世界仍如《續(xù)齊諧記》里的鵝籠一樣,帶有很大的隨意性,不會輕易就范于西方的現(xiàn)代理性精神,于是,當需要設(shè)想一個技術(shù)奇跡時,在凡爾納必須考慮工程學可行性的地方,讀者卻常常看到天人合一與陰陽五行。

在1986年的《中國大百科全書》中,我們能找到這樣的定義:“科學幻想小說……所描述的是幻想,而不是現(xiàn)實;這幻想是科學的,而不是胡思亂想”。這個論述揭示了“科學”與“幻想”在“小說”這一虛構(gòu)性敘事藝術(shù)中相遇時的某種緊張關(guān)系——前者試圖對人類生而有之的狂野的想象力進行馴化、規(guī)范,而上世紀初的晚清小說家為我們展示了這個漫長而迂回的過程中,西洋科學曾激發(fā)出何等不同以往的靈感,而本土的桃源新夢又曾經(jīng)多么不守西洋的“規(guī)矩”。

(文本最初發(fā)表于《讀書》2015年第11期。更多關(guān)于晚清科幻的討論,參見作者新書《“現(xiàn)代”與“未知”:晚清科幻小說研究》。)