《極樂空間》中的城市地理想象和空間政治

電影通過將真實景觀和幻想空間結合起來,通過獨特的電影語言,制造出一種流動性和連貫性,從而達到一種“地理景觀敘事”的效果[1]。城市空間是真實地理與文化想象的混合體,電影中的城市景觀既是對現實城市地理空間的投射和延伸,又如一個社會隱喻意象,影響著觀眾對現實城市地理的理解。這種“想象的地理”甚至可以與真實的城市地理之間發生交流與互動,成為對現實地域空間的重構與延伸。影像城市可以通過集體文化認同將自身鐫刻進現實空間中。讓·鮑德里亞(Jean Baudrillard)曾指出:“(城市的)一切都是影像和劇本連續的奇觀展演……要探索城市的秘密,須得從銀幕空間走向城市空間。”[2]

科幻片中的未來城市幻景看似虛無縹緲,實則“使我們對于自己當下的體驗陌生化,并將其重新架構”[3]。科幻片中的“異托邦”未來都市,既是影像媒介打造出的視覺奇觀,也猶如一個鏡像城市,讓我們得以反觀自身所處的空間。在好萊塢打造出的眾多光怪陸離的未來都市景觀中,既有科技允諾的烏托邦化幻景,也折射出科技濫用引發的文化焦慮,以及階層分化、種族矛盾等現實議題。早在1927年,弗里茲·朗(FritzLang)的科幻經典《大都會》(Metropolis)就幻想出一座2000年的未來都市。資本家們構建了一臺龐大而精準的都市運作機器。他們生活在地面富麗堂皇的摩天大廈之內,而建造出機器并日夜維護的廣大的工人團體卻群居于地下城,過著暗無天日的生活。影片將真實的城市空間投射于銀幕幻想中,打造出了一幅意蘊深遠的都市地理圖繪。自此,科幻片對未來都市空間建構中,往往將現實都市的壓抑與困頓以反烏托邦的方式投射出來。《銀翼殺手》(Blade Runner)、《第五元素》(The Fifth Element)、《攻殼機動隊》(Ghostin the Shell)等后人類科幻電影中的未來城市景觀都以其獨特的空間隱喻,折射出真實城市的精神面貌。

2013 年上映的科幻電影《極樂空間》中假想了一座22世紀的未來都市,其獨特的兩極化都市地理蘊含著豐富的現實指向。本文將通過分析影片的空間構圖和城市景觀,進而挖掘其背后的真實地理和空間政治寓意。

一、碎形城市與兩極化都市地理

愛德華·索亞在《后大都市——城市和區域的批判性研究》(Postmetropolis: Critical Studiesof Cities and Regions)中指出:“我們對真實世界的想象地圖越來越‘先在’于或者融合于(而非簡單的鏡像或面具)日常生活的真實地理。這些表象或意象反過來影響了我們所做的任何事情。”[4]446電影中“想象的地理”攜帶著鮮明的文化寓意,它源于真實城市地理,也反之對其產生微妙的作用。科幻片中的未來城市景觀想象,往往通過拼貼、戲仿等方式對真實城市空間進行碎化、植入和重構。如果說《大都會》中的兩極化都市想象折射出大蕭條前資本膨脹、貧富分化等社會問題,那么以洛杉磯為背景的一系列后人類科幻電影中的城市地理則呈現出更為斑駁陸離的城市生態。這個沐浴在加州陽光下的大都市承載著獨特的電影地理想象,無論是黑色電影中那籠罩在黑暗中、彌漫著陰森氣息的幽靜街道,還是科幻片中殘破荒蕪的未來都市,都無不突顯出這座城市的異化和疏離感。雷德利·斯科特(Ridley Scott)的賽博朋克經典《銀翼殺手》首次構建了一個反烏托邦化的完整的未來洛杉磯。天空中永遠飄著黑色的雨,飛船穿梭于玻璃和混凝土構建的摩天大樓群落。而地面上陰暗逼仄的小巷中擁擠不堪,廢棄物四處散落。拾荒者住在暗無天日的廢屋,形形色色的犯罪活動層出不窮。混亂無序的都市景觀無疑昭示著花園城市理想的衰微。在一片鋼筋混凝土山谷中,個體的生存空間日益被擠壓。科技濫用導致人類身體與精神不斷異化,秩序的失衡導致道德與人性逐漸迷失。

《銀翼殺手》奠定了其后一系列后人類科幻電影的城市美學建構的基調。現代建筑群落與骯臟逼仄的貧民窟近在咫尺,高科技烏托邦幻景中充斥著暴力、疾病和各種都市罪惡。《攻殼機動隊》、《頭號玩家》(Ready Player One)、《時間規劃局》(In Time)、《饑餓游戲》(The Hunger Games)等科幻電影中對未來城市的空間建構中都突出了以種族、階層隔離、對峙為表征的二元對立地理結構。

索亞以洛杉磯為例,分析了后大都市的空間重構中產生的兩極化現象,并用“碎形城市” [4]373來描述現代都市中日益嚴重的兩極化空間圖景。《極樂空間》中的都市想象生動地再現了這種地理景觀。影片以22世紀中葉的洛杉磯為背景。21世紀末地球人口不斷膨脹,污染嚴重,疾病肆虐,昔日的繁華都市淪為一片廢墟。富人們紛紛逃離地球,在三萬千米的高空中建造了一座空中城市。這座城市集中了城市和鄉村兩個世界最好的要素,高科技樓宇被蔥蔥郁郁的花園包圍著,猶如一片伊甸園般的樂土。在這里,富人們在空中花園中悠閑度日,玩耍嬉戲;居民家中都配備了最先進的科技產品,如可以一鍵治百病的治療儀等。而大多數普通人則滯留在滿目瘡痍的地球城市廢墟中,受到各種嚴酷的法規約束,在機器工廠中辛苦勞作、茍延殘喘。對許多地球居民來說,飛往“極樂空間”成了生活中唯一的希望。于是,盡管機會渺茫,眾多貧民仍然冒著生命危險,搭載黑幫蛇頭的非法飛船飛往“極樂空間”。

影片的城市地理凸顯了現代都市兩極分化帶來的“空間錯配”(spatial mismatch)[4]331。索亞認為,美國的擴散型城市發展模式導致空間錯配現象日益加劇,舊的空間不斷沉落,城市不斷向外圍擴張,而運輸規劃、環境規范、區域治理、社區發展、社會福利等空間規劃往往極不均衡[4]318。而城市的信息化進程更加劇了城市的兩極化空間錯配,引發了廣泛的有關空間正義的矛盾和斗爭。城市擴張過程中產生了差異巨大且極不穩定的城市空間分層。巨大的文化鴻溝、不斷加劇的貧富分化,以及種族、民族、性別、興趣和其他空間屬性的差異導致了日益尖銳的對立和摩擦。

二、真實—想象的都市空間之旅

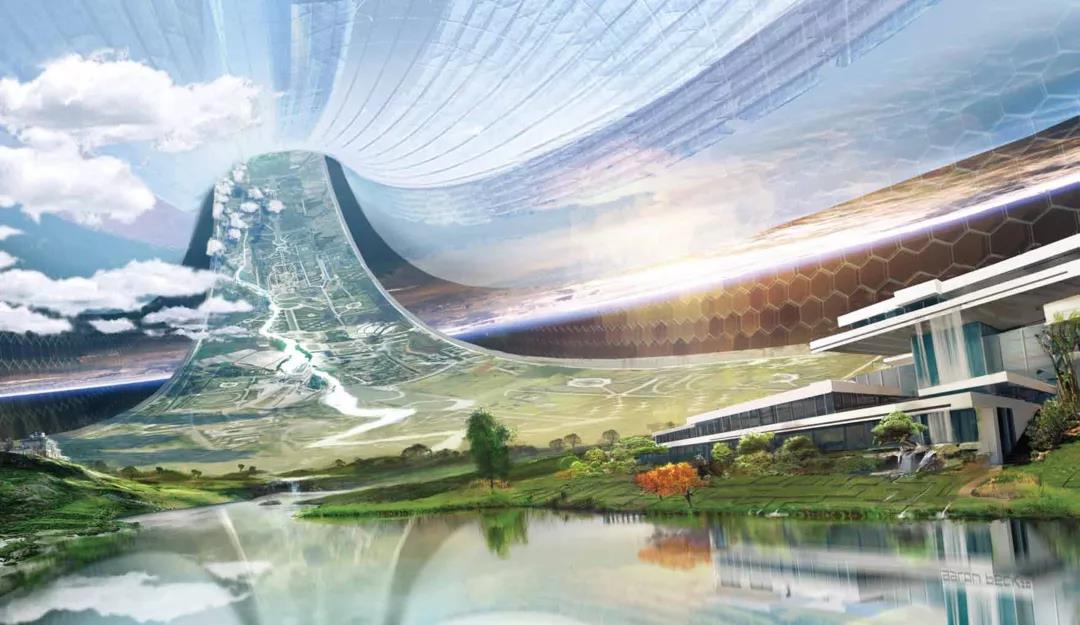

《極樂空間》中的未來都市在好萊塢打造的奇觀化影像下,展現出一幅光怪陸離的地理圖繪。而這幅想象的地理奇觀看似荒誕不經、超然現實,卻指涉著真實的城市社會景觀和心理景觀。影片開頭,航拍下的大全景鏡頭呈現出一座滿目瘡痍、貧瘠荒蕪的未來城市,一幅后啟示錄式的廢土荒原景象。隨即鏡頭緩緩推向空中城市“極樂空間”。(見圖1)這里不僅是高樓林立的高科技現代化都市,也布滿了寬敞的花園綠地、人工湖泊、泳池等休閑娛樂場所。居民們整日悠閑聚會,其樂融融,完全無視地球廢墟上朝不保夕、垂死掙扎的人們。

《極樂空間》中的空中城市

《極樂空間》烏托邦化的空中花園城市想象體現出美國 20 世紀 80 年代興起的 “新都市主義”(New Urbanism)的城市規劃理念。二戰后,郊區蔓延的發展模式造成能源消耗加劇、空氣污染,導致城市與郊區發展的失衡,城市中心區域種族矛盾尖銳,犯罪現象猖獗。新傳統城鎮規劃(NTP)通過在城市外圍設想一個由社會精英構成的“防護空間”,從而“在中產階級中兜售一種烏托邦都市的超級模擬或虛構,而這些中產階級人口被經濟重構、對犯罪的恐懼以及對更新更美好的后大都市生活的渴求分割得支離破碎”[4]329。這一城市規劃設想直接導致了洛杉磯大批精英階層“逃離城市”,定居在偏遠寧靜的遠郊社區。而一些依賴福利的“永久都市下層”則滯留在城區,被困在去工業化后的內部城市區域,形成了大量貧民群聚區。在美國東部城市中心,主要由非裔人口構成的貧民窟環境不斷惡化,成了困頓和絕望的縮影。

《極樂空間》的貧民窟景象暗示了洛杉磯城市發展過程中產生的獨特的種族生態。未來的洛杉磯,大量拉美裔居民群聚在千瘡百孔的廢土社區,成群結隊的流浪漢和無所事事的年輕人在荒蕪的絕望之地和被主流社會遺棄的白人、黑人貧民爭奪生活空間。這些主要以少數族裔構成的“超集中隔離區”(hyperghetto)中犯罪活動猖獗,疾病橫行,呈現出一片末日景象。影片無疑將問題指向了洛杉磯自第二次世界大戰結束以來的拉美裔人口劇增和源自美墨邊界的非法移民潮現象。與依賴福利的失業者和流浪漢不同,來自拉美的大批移民多數從事低薪或兼職工作,和社會下層一起構成了新的混雜都市叢林。他們為城市建設帶來了廉價勞動力,卻也引發了毒品槍支泛濫、犯罪猖獗、種族騷亂等社會問題。由此引發的大規模“逃離城市”現象更是使得洛杉磯不同區域愈加呈現出單一化種族地理現象。大量中產階級白人居住在城區邊緣的環境良好的集中區域,而非裔、拉美裔、亞裔人口則散布于不同的種族單一的社區,從而形成了獨特的都市“種族馬賽克”現象。

影片中,空中城市的信息、醫療、電力等高科技圖景與地面城市落后的生活現狀形成了強烈反差。曼紐爾·卡斯特(Manuel Castells)指出,城市信息化進程中,精英“新貴”們開創了區域的技術革新,從而創造出信息經濟所需的大量的低收入服務人員,加劇了社會利益和價值的沖突。“結構二元主義導致了空間隔離和分割,導致了上層信息社會和其余居民之間的強烈分化……也導致了在重構和解構的勞動力中大量成員的對立。”[5]后工業社會全球資本流入促使了信息化城市的產生,高科技、管理崗位的社會精英階層不斷擴張。而在高科技信息化城市的另一個極端,由于全球勞動力的大量移入,原先去工業化的城市區域又開始“再工業化”進程,催生了城市中以新移民為主體的次級勞作、生活空間。大量非正規、低級的由新移民構成的工業經濟不斷膨脹。當“新貴”階層為營造并維護自身利益,在城市邊緣根據自己的想法重新塑造城市,一部分中產階級也不斷跌入底層,使得曾經的紡錘社會結構逐漸演變為“啞鈴”結構。“中部缺失”(missing middle)[4]365導致都市兩極化愈演愈烈,加劇了城市空間錯配現象。

影片主人公麥克斯自小喪失親人,只能靠坑蒙拐騙為生。因為有多次不良犯罪記錄,他被打上“公共威脅”的標簽,處于機器人保釋員不斷的監控中。在機器人工廠中拼命勞作的他還要遭受冷眼和辱罵。諷刺的是,負責城市安保和監控的正是工廠中生產出的機器人。與“極樂空間”的天堂幻境相比,地上城市不但一片廢土景象,(見圖 2)居民們還時刻處于空間監控中。機器人執法者冷漠嚴酷,居民稍有抵觸即棍棒相向。由于違法記錄都會被刻在身體上,有前科者都被看作危險分子,被控制在特定區域,稍有違規即可被辱打甚至槍殺。這無疑間接影射了洛杉磯和美國其他大城市中警察過度暴力執法傾向,而身體標記更是突顯了城市對居民身體施加的暴力。

麥克·戴維斯(Mike Davis)在《石英之城》(City of Quartz)中將以洛杉磯為代表的后大都市描述為“監禁群島”,并提出了“地方性恐慌生態”[6]201一說。正像《極樂空間》中的想象都市地理所昭示的那樣,在貧困和犯罪猖獗的都市中,社會階層被空間化為一個個富人區“堡壘單元”和貧民區“恐怖地帶”,并被隔離開來。都市地理圖繪中到處是可見的和無形的都市壁壘。“對技術安全系統的迷戀,以及間接地,對從建筑上控制社會邊界線的迷戀,已經成為城市重構的主流。”[6]223一些城市空間因此被標簽化為“犯罪地帶”,納入警察空中監視的范圍。后大都市的恐慌生態加劇了兩極化空間對立,并導致城市公共空間不斷消失。“壓迫性的禁城天才地通過設計把歷史隱藏起來,用‘殘酷的建筑邊緣’對中心城區按種族和階級進行物質和精神上的分割。”[4]444這種貧富分化導致的“空間冷戰”成為真實—想象的后人類科幻城市地理的核心表征之一。正如影片中“極樂空間”國防部長與總統的對話中所言,在城市設置壁壘和隔離帶,并對其進行嚴格監控“是為了下一代的成長”。現今美國大都市中越來越多的居民轉變為瘋狂的避鄰主義者,催生了更進一步的恐懼生態。

《極樂空間》主人公從地面的廢土城市看太空城

三、尋求空間正義

索亞通過分析大都市空間分布中的種族、階層、文化構成,將都市地理與政治斗爭聯系起來,并提出了“空間正義(spatial justice)”一說。在《尋求空間正義》(Seeking Spatial Justice)一書中,索亞指出,城市的空間組織或錯配既展現出新自由主義全球化帶來的不公正后果。也催生了新的為維護空間正義的組織運動的產生。他研究了自 20 世紀 80 年代起洛杉磯發生的一系列針對環境正義的斗爭,并探討了城市空間形成過程中的權力運作,認為空間的社會生產并不僅是一種自上而下的強加,其中也包含著積極的、抵制性的力量,并影響著城市空間的重構。[7]

影片中的空中城“極樂空間”攜帶著獨特的象征意義。它既是懸于地球上空的想象化景觀,也隱喻著美國現代都市規劃中的權力運作機制。空中城市由阿姆達爾集團設計建成,其管理與運作都基于由社會精英構成的公司聯盟體系。空中城的總統并非由民眾選出,而是由托羅斯(Torus)管理系統生成。在現實中的洛杉磯,自1992年開始的大規模騷亂引發的“逃離城市”風潮后,重建洛杉磯委員會(RLA)成為都市危機中的“模擬政府”。一種準軍事化的外部城市開始在洛杉磯以及其他美國大都市形成。索亞認為,這種態勢代表了“虛偽的新自由主義的勝利”以及“政府從明顯鼓動起義的社會和空間問題的重大責任中完全撤退”[4]560。市長、州長乃至總統的權力被部分轉移到了全球化經濟權力網絡中。因而,“重建洛杉磯”成了一種游戲和模擬,被與下層民眾的生活空間割裂開來。影片中的空中城總統和委員會成員表面上極力反對國防部長的冷血高壓手段,并大談人道主義,卻對廢墟城的困頓和絕望默然視之。

影片中,由于工傷事故,遭到致命輻射的麥克斯為求活命,不得不和黑社會蛇頭“蜘蛛”達成協議,幫助他綁架極樂空間居民,并竊取其腦中信息,以期乘坐“蜘蛛”掌控的飛船偷渡抵達空中城,利用先進的醫療設備治傷。麥克斯兒時好友芙蕾的女兒身患不治之癥,母女倆也隨之一同前往。麥克斯意外中獲得了極樂空間居民身份的重啟程序。在最后的交鋒中,他打敗大反派克魯格,城市控制系統得以重啟,所有的地球居民都獲得了極樂空間的公民身份。影片結尾,大批運載著醫療設備的飛船降落在地球上,貧民區的人們蜂擁而至,盡情歡呼著。這似乎延續了好萊塢商業片一貫的英雄主義敘事:麥克斯的自我犧牲為地球上無望的居民們帶來了遲到的“空間正義”。這樣的美好結局的確看來過于理想化,影片對種族、階層關系的表現也過于簡單化。就好萊塢商業電影的意識形態功能而言,這種設計倒像是一個安撫策略,在童話般的結局中呈現出邊緣群體的狂歡,由此消解其現實反抗力。然而正如索亞所言,流行文化想象通過將日常生活超現實化,表達出強烈的社會正義訴求,“打開了新的奮斗空間,轉變了流行的想象,創造了具有戰略意義的另一種選擇項,設計了顛覆和轉變我們已確立世界觀的新的想象”[4]559。

自2011年起,洛杉磯發生了一系列“占領”事件,說明尋求空間正義的斗爭逐漸成為未來后大都市社會運動的重心。換言之,貧困和移民社區惡化的環境是一種社會性構建,這種“空間不公正”可以通過全社會的聯合行動加以改變。于是,越來越多的反全球化新團體開始表達他們的不滿,通過各種方式尋求出路,以抵制全球化對都市生態造成的日益明顯的負面效應。“尋求空間正義”漸漸成為當今美國大都市社會話語中重要的組成部分。就此看來,《極樂空間》通過將美國后大都市的碎形地理延伸為垂直型的兩極化空間建構,直接指涉了階層分化、貧民窟、都市壁壘、恐懼生態等都市問題,并通過烏托邦化的假想空間權力的重新修正,從而體現出都市下層對空間正義的訴求。

四、結語

后人類科幻電影中反烏托邦化的未來城市想象攜帶著鮮明的當代文化癥候,既體現了科技發展引發的文化焦慮,也折射出當下的世界性城市危機。《極樂空間》中的兩極化未來都市地理蘊含著豐富的空間政治意義。影片呈現出后大都市空間結構中被壓抑、掩埋的“恐怖地帶”,并暗示,正是空間隔離導致并助長了日益嚴重的都市階層分化。其烏托邦化的結局也打開了一個新的想象空間,呼喚著“尋求空間正義”的斗爭。

參考文獻

[1]邵培仁,楊麗萍 . 電影地理論:電影作為影像空間與景觀的研究 [J]. 河南大學學報(社會科學版),2010(5):113.

[2]BAUDRILLARD J. America[M]. Trans. TURNER C. London:Verso, 1988.

[3]弗里德里克·詹姆遜 . 未來考古學:烏托邦欲望和其他科幻小說 [M]. 吳靜,譯 . 譯林出版社,2014.

[4]愛德華·索亞 . 后大都市:城市和區域的批判性研究 [M]. 李鈞,譯 . 上海:上海教育出版社,2006.

[5]CASTELLS M. The Information City:Information Technology,Economic Restructuring and the Urban-regional Process[M]. Oxford and

Cambridge,MA:Blackwell Publishers, 1989.

[6]DAVIS M. City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles[M]. London and New York:Verso,1990.

[7]SOJA E. Seeking Spatial Justice[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.

本文轉自《科普創作評論》2021年第1期