解鎖未來:當(dāng)代中國(guó)科幻小說中的“希望”設(shè)定

內(nèi)容提要 未來構(gòu)成了中國(guó)科幻展開書寫的前提。對(duì)其“希望”設(shè)定的討論,將從兩個(gè)層面著手展開:其一,在既有的高科技生活之外,是否有不同于此的更加自由的想象內(nèi)容?其二,在個(gè)人與未來的關(guān)系上,是否有更加積極的處理方式?從《高塔下的小鎮(zhèn)》所描摹的未來入手,討論和分析此后二十年間,中國(guó)當(dāng)代科幻書寫分別從拒絕進(jìn)化的野蠻世界、低技術(shù)社會(huì)和個(gè)人與未來之間關(guān)聯(lián)這三個(gè)方面展開的想象過程。在這一系列分析的基礎(chǔ)上指出,由當(dāng)代中國(guó)科幻書寫展現(xiàn)的整個(gè)社會(huì)探索希望、設(shè)想未來的能力具有什么樣的優(yōu)勢(shì)和不足。

2020年11月1日,第五屆中國(guó)科幻大會(huì)在北京石景山區(qū)首鋼園開幕,本次大會(huì)主題為“科學(xué)夢(mèng)想 創(chuàng)造未來”

在今天的中國(guó)乃至全球社會(huì),“未來”正以兩種面目被編織進(jìn)人們的日常生活。一種面目的未來由資本和科技合力打造,以迅速發(fā)展的高科技和輕松便捷的智能生活的模樣現(xiàn)身,是媒體倚重和刻意經(jīng)營(yíng)的部分。另一種面目的未來,是普通人在其中勢(shì)必“無用”的未來:不僅難覓穩(wěn)定的工作,不具備置業(yè)能力,也將缺少有意義的生活,在高速變化的社會(huì)中找不到堅(jiān)定的信念或理想。未來高度不確定的這一面,如此咄咄逼人,以至于盡可能地回避之,在當(dāng)下及時(shí)行樂,成為大多數(shù)人下意識(shí)的選擇。至此,在這兩種面目的交織之下,從容不迫地想象未來,以對(duì)未來的想象為依據(jù),理解當(dāng)下、改造現(xiàn)實(shí)的時(shí)代,已然結(jié)束。我們面臨的是對(duì)未來的理解力持續(xù)衰退、想象力停滯的尷尬局面。

這一狀況構(gòu)成了當(dāng)前科幻書寫的前提。對(duì)此,科幻作家陳楸帆有頗為精準(zhǔn)的概括,“冷戰(zhàn)之后資本主義與消費(fèi)主義的生活形態(tài),已經(jīng)像封鎖地球基礎(chǔ)科學(xué)的智子一樣,封鎖了我們?cè)谥髁髟捳Z里面對(duì)于未來的烏托邦圖景的想象”,并對(duì)由科幻小說來打破這一僵局,提供不同的解鎖方案給予厚望[1]。這意味著,要解開被鎖死的未來想象,科幻書寫需要在兩個(gè)層面上展開工作:其一,能否不受第一種面目的框定,從社會(huì)整體出發(fā),更自由地想象未來生活世界的形式和內(nèi)容,展示人在其中的位置?其二,當(dāng)人們不僅不再依據(jù)未來展開行動(dòng),也越來越不知如何面對(duì)未來的時(shí)候,能否提供將個(gè)體和未來關(guān)聯(lián)起來的新方式?

顯然,對(duì)中國(guó)科幻來說,想要打破僵局、成功解鎖并不容易。前有美日科幻產(chǎn)業(yè)中蔚為大觀的各式作品,后有改革開放以來逐漸成形的思維定式。兩相夾擊之下,中國(guó)科幻的書寫有可能提供什么樣的或何種程度的解鎖方案?科幻的想象力,可以在什么意義上掙脫封鎖,提供新的希望?其所帶來的希望,又將座落于哪個(gè)層面?如果說,對(duì)寫作者而言,他們的任務(wù)是直面現(xiàn)實(shí)中被封鎖的未來,掙扎出不同的想象性線索的話,那么,對(duì)研究者來說,識(shí)別出既有書寫中的破解能力,考察封鎖被瓦解的程度,評(píng)價(jià)其努力的方向和策略,也就成為必須討論的議題。在這一意義上說,以下的文字更近似于一份偵查報(bào)告,試圖描述中國(guó)當(dāng)代科幻的書寫現(xiàn)場(chǎng),搜索解鎖的路徑,追問這樣的想象方案能否將我們帶回到對(duì)每個(gè)人都有意義的未來。

當(dāng)然,面對(duì)如此嚴(yán)峻復(fù)雜的局勢(shì),中國(guó)當(dāng)代科幻小說不可能只有一套想象的思路,也不會(huì)僅限一類解鎖方案。本文挑選出來加以考察的,是由劉維佳《高塔下的小鎮(zhèn)》開啟的路徑。

一 被鎖定的未來:

要么野蠻,要么停滯?

倘若繼續(xù)“封鎖”這個(gè)比喻的話,便會(huì)發(fā)現(xiàn),任何時(shí)代的“未來”都并非徹底敞開、任由想象的。這是因?yàn)槊總€(gè)時(shí)代的想象力自有其焦點(diǎn),而每一階段的“未來”必有其被閉鎖的部分。20世紀(jì)90年代的中國(guó)社會(huì)也是如此。其時(shí),中國(guó)對(duì)外積極加入世貿(mào)組織,進(jìn)入全球市場(chǎng),對(duì)內(nèi)則開啟了大規(guī)模的城市化進(jìn)程。與這一選擇密切相關(guān)的,是對(duì)意義/未來的重新設(shè)定與解釋。比如,作為一個(gè)世界市場(chǎng)的后來者,如何理解由市場(chǎng)組織起來的世界秩序和文明,賦予它正當(dāng)性?如何處理重新市場(chǎng)化的過程中勢(shì)必面對(duì)的壓抑與痛苦?特別是,當(dāng)這一未來既是被別人規(guī)定好的,也是在過去被認(rèn)真否定過的選項(xiàng)時(shí),這一次的選擇到底意味著什么?

當(dāng)代中國(guó)科幻的復(fù)興幾乎在同一時(shí)段開始。劉維佳的《高塔下的小鎮(zhèn)》(1998年),便是其中頗具意味的一種表達(dá)。小說描述了毀滅性的世界大戰(zhàn)后出現(xiàn)的兩種文明模式。一種是低技術(shù)、不進(jìn)化但平靜安穩(wěn)的小鎮(zhèn)生活。小鎮(zhèn)由一群救世主義者建立,以家庭為單位,平均分配土地,展開農(nóng)耕生活。建立小鎮(zhèn)的先輩同時(shí)建造了一座高塔。高塔能夠迅速擊斃外來者,使小鎮(zhèn)不受外界干擾;而人們一旦走出小鎮(zhèn),也將無法活著返回。在“我”所生活的時(shí)代,小鎮(zhèn)已經(jīng)存在了300多年。人們艱辛地勞動(dòng),約束欲望,維系自給自足的生活。作為耕田能手的“我”,對(duì)小鎮(zhèn)生活感到十分滿意。另一些年輕人,比如望月和水晶,卻感到不滿,常常集會(huì),討論走出去的可能。

與小鎮(zhèn)生活形成對(duì)比的,是高塔外不斷進(jìn)化的世界。黑鷹部落是它的代表,他們強(qiáng)大而野蠻,為了生存不擇手段。由于饑荒,黑鷹部落一路洗劫,攻打小鎮(zhèn),即便付出全族人的生命,也在所不惜。這讓“我”意識(shí)到,外面的世界想要拋下的正是“進(jìn)化的重負(fù)”:

他們的真正意圖,是要奪取我們的這座獨(dú)一無二的小鎮(zhèn),奪取我們的高塔,卸下肩頭沉重的進(jìn)化的重負(fù),擁有一種輕松幸福的生活。這就證實(shí)了我一直以來對(duì)進(jìn)化的猜測(cè):絕不存在令人心曠神怡的進(jìn)化!有進(jìn)化就會(huì)有艱辛!……只要進(jìn)化存在,世界就一定會(huì)不停頓地運(yùn)動(dòng)、不停頓地改變,和諧與平衡因此根本無法長(zhǎng)存。……進(jìn)化為什么非要是一種壓迫我們的異己力量呢?[2]

這一進(jìn)化的重負(fù),既在黑鷹部落攻打小鎮(zhèn)的冷酷決心中顯露無疑,也在小鎮(zhèn)的固若金湯下顯得格外悲壯。最終,高塔之下,黑鷹部落全軍覆沒。

在“編者的話”里,同為科幻作家的夏笳指出,“在當(dāng)代中國(guó)科幻作家筆下,‘進(jìn)化/選擇’是一組出現(xiàn)率很高的關(guān)鍵詞。迫于‘進(jìn)化’的壓力,一切智慧種族,無論人類、機(jī)器人,人造人或者外星人,都不得不為了生存競(jìng)爭(zhēng)而‘不擇手段地前進(jìn)’”。緊接著,她提到作者劉維佳的看法:“如果世界是一個(gè)弱肉強(qiáng)食的戰(zhàn)場(chǎng),那么中國(guó)其實(shí)是不那么情愿地被卷進(jìn)去的,若中國(guó)能夠選擇,歷史可能會(huì)是另一番模樣。”[3]

認(rèn)為中國(guó)被動(dòng)地卷入了弱肉強(qiáng)食的現(xiàn)代世界,這個(gè)看法頗為普遍;晚清以降,便是如此。對(duì)于這個(gè)不得不加入的現(xiàn)代世界,中國(guó)采取何種態(tài)度,是屈從于不擇手段的叢林法則,還是通過加入來改變它的規(guī)則,則是人們展開后續(xù)想象的焦點(diǎn)所在。因此,在這里,值得關(guān)注的是,在中國(guó)即將加入WTO的前夜,面對(duì)正在逼近的市場(chǎng)文明,科幻書寫如何在上述問題的推動(dòng)下,想象那一個(gè)中國(guó)無法獲得的選項(xiàng)?

劉維佳《高塔下的小鎮(zhèn)》發(fā)表于《科幻世界》1998年第12期

表面上看起來,這個(gè)無法獲得的選項(xiàng)是小鎮(zhèn)代表的靜止的文明。不過,小說對(duì)這個(gè)停滯不動(dòng)的文明的不滿,絲毫不亞于對(duì)進(jìn)化重負(fù)的感嘆:小鎮(zhèn)沒有技術(shù)手段提高勞動(dòng)效率,人們必須付出一生的艱辛才能維系生活;在高塔的“保護(hù)”下,小鎮(zhèn)與外面的交流,只能依靠一年一度的商隊(duì);仰仗父輩的經(jīng)驗(yàn)便可輕松生活,人們不再閱讀和思考,小鎮(zhèn)閱覽室的書籍上積滿了灰塵。就連懵懵懂懂、對(duì)生活感到滿意的“我”,也意識(shí)到小鎮(zhèn)上沒有政治斗爭(zhēng)、權(quán)力等級(jí),也沒有文化上的變動(dòng)。晚會(huì)上播放的歌曲,還是三百年前的那幾首。于是,小鎮(zhèn)的生活,是低技術(shù)、低欲望、人生經(jīng)驗(yàn)單一和社會(huì)靜止不動(dòng),彼此互為因果的產(chǎn)物。“我”所愛慕的姑娘水晶,把這一點(diǎn)表達(dá)得更為明確:

300多年來,小鎮(zhèn)上的生活幾乎沒有變化……人們?nèi)缋ハx一般地生存和死去,什么也沒留下,沒有事跡,沒有姓名,沒有面目,很快便被后人徹底忘卻……[4]

最終,即便目睹了一邊倒的屠殺,水晶還是走出了小鎮(zhèn)。

不過,水晶的選擇并不意味著小說對(duì)外面世界的肯定。黑鷹部落的不擇手段,在攻打戰(zhàn)術(shù)中顯露無疑:“沖在最前面的是婦女以及僅存的一些老人,他們的使命就是死。”在經(jīng)歷了黑鷹部落的攻打之后,望月不再組織宣揚(yáng)出走的集會(huì),因?yàn)椤按笸罋⒏蓛衾涞負(fù)羲榱四贻p人不切實(shí)際的幻想”。而當(dāng)水晶邀請(qǐng)“我”一同出走時(shí),“我”選擇了留下。只是這一選擇,不再源于對(duì)小鎮(zhèn)生活的熱愛,而是出于對(duì)進(jìn)化重負(fù)的恐懼:

就在不久前的某一天,我曾輕易感受到了生活的美好和溫馨,那一刻,節(jié)日般的氣氛令人心跳,音樂撼人心魄,麥酒香氣醉人,孩子們天真可愛……一切都很美。但是現(xiàn)在,我干活,唱歌,散步時(shí),再也沒什么感覺了,勞動(dòng)不再樂在其中……我的心變得對(duì)一切都無動(dòng)于衷了,似乎有什么東西從空氣中消失了,永遠(yuǎn)地消失了……[5]

至此,小說提供了對(duì)現(xiàn)代文明的典型想象:一邊是進(jìn)化流動(dòng)的世界,為了生存不擇手段,也因此創(chuàng)造甚至霸占了一切生活的意義;另一邊則是作為其對(duì)立面被構(gòu)想出來的社會(huì),穩(wěn)定幸福,卻無法為自己創(chuàng)造歷史。如果說,現(xiàn)代化的進(jìn)程可以被簡(jiǎn)化為,現(xiàn)代文明以黑鷹部落式的野蠻抹除了奉行不同生存之道的其他文明的話,那么阻斷一切的高塔,則提供了重新思考的可能:當(dāng)兩種不同生存之道的文明,被定格在那個(gè)遭遇的瞬間,不得不長(zhǎng)久地相互對(duì)視,而非一個(gè)勢(shì)必取代另一個(gè)之時(shí),它們的處境和由此而來的變化到底是什么?

顯然,在這一被高塔定格了的對(duì)視中,以黑鷹部落為代表的外面的世界,并非一味地希望進(jìn)化,而是同樣渴求放棄進(jìn)化,過上穩(wěn)定的小鎮(zhèn)生活。特別是,根據(jù)商隊(duì)的說法,黑鷹部落不是因?yàn)槿跣。牌谕玫礁咚谋Wo(hù)。相反,他們是所向披靡的強(qiáng)大部落。這意味著,這樣的愿望,與其被視為對(duì)進(jìn)化世界的逃避,不如看成是在進(jìn)化中衍生出來,有待實(shí)現(xiàn)的方向。然而,無論如何不擇手段,高塔外的世界想要改變方向,進(jìn)化為“不再進(jìn)化的世界”,此路不通。同時(shí),只要高塔下的寧靜生活一直存在,與弱肉強(qiáng)食的進(jìn)化形成鮮明的對(duì)照,那么,試圖卸下進(jìn)化重負(fù)的欲望便不會(huì)消失。對(duì)生活在進(jìn)化世界中的人們來說,這構(gòu)成了令人絕望的困境。

同樣地,對(duì)高塔下的小鎮(zhèn)來說,在沒有見識(shí)過“進(jìn)化的重負(fù)”之前,每一代青年都向往著走出小鎮(zhèn),尋找更豐富的生活。而在見識(shí)了之后,不僅這樣的愿望被放棄了,就連原本幸福的生活也一并消失。黑鷹部落的攻打標(biāo)示出,小鎮(zhèn)生活離不開高塔的庇護(hù),以逃避和放棄希望為前提。一旦意識(shí)到這一點(diǎn),幸福的生活就此失去了自由的內(nèi)涵。留在小鎮(zhèn)的“我”,揭示出另一種形式的絕望:既因恐懼拒絕加入進(jìn)化,卻再也不能從不進(jìn)化的生活中獲得意義。

于是,經(jīng)由高塔,小說成功標(biāo)示出因迅疾的現(xiàn)代化而被忽略不計(jì)的一層現(xiàn)實(shí):當(dāng)不同生存邏輯的文明遭遇之時(shí),彼此的存在方式和生活意義,都因?qū)Ψ蕉獾搅速|(zhì)疑和剝奪。小鎮(zhèn)生活的存在,使得黑鷹部落強(qiáng)大而進(jìn)化的生活貶值了。而黑鷹部落想要卸下進(jìn)化重負(fù)的瘋狂,則讓鎮(zhèn)上的人們看清了生活的邊界,幸福生活在這一刻轉(zhuǎn)變?yōu)槿松位\。

在當(dāng)代中國(guó)人的現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn)中,類似的質(zhì)疑與剝奪一直存在。區(qū)別在于,現(xiàn)實(shí)之中并無高塔。高塔外的進(jìn)化法則成為人們普遍認(rèn)同和接受的標(biāo)準(zhǔn)。與此類剝奪相關(guān)的生活經(jīng)驗(yàn),也隨之被調(diào)適和重新表述。于是,對(duì)于小鎮(zhèn)生活的不滿被持續(xù)放大,對(duì)于進(jìn)化重負(fù)的恐懼和拒絕,被大大弱化。黑鷹部落所面對(duì)的絕境——進(jìn)化的不自由,也在這一過程中被改寫為現(xiàn)代的“懷鄉(xiāng)病”,失去了對(duì)吊詭的進(jìn)化的警示意義,淪為無從化解的現(xiàn)代情緒。

然而,在中國(guó)重新加入世界市場(chǎng)之際,小說試圖提醒人們,不同世界間的遭遇導(dǎo)致的不只是一個(gè)取代另一個(gè),而是兩個(gè)世界原本生活意義的各自貶值。事關(guān)未來的想象,在人們不假思索地忽略/接受這一貶值后,被徹底鎖死。這意味著,由科幻想象而續(xù)寫的假設(shè)——“若中國(guó)能夠選擇”,既不是一腳踏入高塔外的世界,也不是徘徊于令人無動(dòng)于衷的小鎮(zhèn),而是在洶涌的市場(chǎng)文明面前,緊緊盯住生活意義的各自貶值,探索其根源,尋求重獲意義的解決方案。

二 拒絕進(jìn)化的野蠻世界

如何看待高塔外的世界?如何理解以前所未有的深度和廣度組織起生活的市場(chǎng)文明?如何質(zhì)疑不擇手段的進(jìn)化?如何處理時(shí)時(shí)涌起的卸下進(jìn)化重負(fù)的欲望?顯然,這一系列問題從未過時(shí)。2008年金融危機(jī)之后,更是如此。對(duì)此時(shí)的中國(guó)而言,黑鷹部落的困境變得愈發(fā)具體:隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,市場(chǎng)文明越是滲透到社會(huì)肌理的各個(gè)方面,不進(jìn)化的欲望也就越發(fā)強(qiáng)烈。2005年,王晉康和劉慈欣不約而同發(fā)表作品;其中,市場(chǎng)文明的極端面目出奇一致——由壟斷導(dǎo)致的死循環(huán)。

在王晉康的《轉(zhuǎn)生的巨人》中,某國(guó)首富把自己的大腦移植到嬰兒身上,以繼續(xù)對(duì)其商業(yè)帝國(guó)的統(tǒng)治[6]。這個(gè)壟斷計(jì)劃,雖只為首富服務(wù),卻不乏各種專業(yè)人士保駕護(hù)航。醫(yī)生、律師、政要,乃至奶媽們,都或多或少參與到這一場(chǎng)意在壟斷的賭局之中,幻想著自身利益的最大化。轉(zhuǎn)生后的首富,在嬰兒階段便充分暴露其壟斷一切的本性,在吃光了一千多個(gè)奶媽的奶水之后,身型巨大,只能生活在海洋里,靠鯨魚喂奶。最終,這個(gè)企圖壟斷一切的巨型嬰兒被自己的體重壓垮喪命,而所有參與者——將寶押在轉(zhuǎn)生成功、壟斷長(zhǎng)存上的人們,統(tǒng)統(tǒng)功敗垂成。與黑鷹部落相類似,作為強(qiáng)大的既得利益者,富豪的欲望是竭盡所能維持已有的一切。只是,在這里,野蠻而拒絕進(jìn)化的絕境搖身一變,成為無窮無盡的貪婪和孤注一擲的壟斷。市場(chǎng)文明的形象,也從強(qiáng)大野蠻的黑鷹部落,蛻變?yōu)閷⒊怨鈩e人奶水視為自己神圣權(quán)利的巨嬰。

劉慈欣則在《贍養(yǎng)人類》中構(gòu)想出了第一地球文明的壟斷進(jìn)化史[7]。一般說來,星際移民多是因?yàn)橘Y源不足或生態(tài)災(zāi)難。不過,第一地球文明踏足第四地球,卻從一項(xiàng)聽來不錯(cuò)的技術(shù)開始:知識(shí)可以植入大腦。這項(xiàng)昂貴的技術(shù),從此將第一地球分成了兩個(gè)階級(jí)——有錢植入知識(shí)的階級(jí)和沒錢植入的階級(jí)。與此同時(shí),第一地球奉行一個(gè)神圣法則:“私有財(cái)產(chǎn)不可侵犯。”于是,智力和財(cái)富不斷向少數(shù)人集中,整個(gè)第一地球的資源最終被一個(gè)人獨(dú)占,人稱“終產(chǎn)者”。剩下的20億窮人,只能生活在以家庭為單位的全封閉生態(tài)循環(huán)系統(tǒng)中。在這些系統(tǒng)年久失修,終于崩潰之后,他們被終產(chǎn)者送上飛船,趕出了第一地球。

不過,《贍養(yǎng)人類》更具意味之處,是第一地球的窮人來到第四地球后的做法。顯然,家庭生態(tài)循環(huán)系統(tǒng)中令人絕望的生活,并沒有帶來對(duì)“不可侵犯的私有制”的反思。第一地球的窮人徹底復(fù)制了“終產(chǎn)者”的模式:因掌握了更先進(jìn)的技術(shù),毫不留情地占有第四星球。這一徹底復(fù)制,比巨嬰的所作所為更令人吃驚。因?yàn)榇藭r(shí)堅(jiān)持私有、實(shí)施徹底壟斷的,恰是飽受其苦、最應(yīng)反其道而行之的窮人們。看起來,私有制和被規(guī)定了方向的不進(jìn)化的欲望,已是一組頗為頑固的基因,被刻寫在第一地球的文明之中。

而在龍一《地球省》的“地羊經(jīng)濟(jì)”中,這一組基因則進(jìn)一步催生出損己利人的可笑行為[8]。小說描寫了一個(gè)叫做“地球省”的地下世界,在那里,人們信仰萬能的錢神,凡事以自己的利益為最高標(biāo)準(zhǔn)。所有生活在“地球省”的人,到了16歲就會(huì)被植入生命記錄儀“蝎子”,管理一切生活數(shù)據(jù)和稅收事宜,并在45歲時(shí)“依法終養(yǎng)”。隨著故事的推進(jìn),人們發(fā)現(xiàn),“地球省”原來是外星人的食材飼養(yǎng)基地。所謂的“終養(yǎng)”,是將地球人做成冷凍肉,送去外星做貿(mào)易。斤斤計(jì)較于稅收律法,是為了減少飼養(yǎng)成本,而鼓吹錢神,是為了讓“地羊”活動(dòng)起來,肉質(zhì)鮮美。于是,終其一生,地羊們以為自己在搞經(jīng)濟(jì),結(jié)果卻是努力成為別人的盤中餐。

龍一《地球省》

改革開放40年來,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)在中國(guó)處于高歌猛進(jìn)的狀態(tài)。中國(guó)市場(chǎng)的加入更是給全球經(jīng)濟(jì)打上了強(qiáng)心針。不過,這些并沒有為高塔外的世界帶來良好形象。中國(guó)科幻從無需想象經(jīng)濟(jì)[9],到將市場(chǎng)文明視為一邊野蠻進(jìn)化一邊創(chuàng)造希望的矛盾之所,再到將其視為拒絕進(jìn)化的野蠻壟斷,不過短短二十多年的時(shí)間。如果說,在《高塔下的小鎮(zhèn)》中,黑鷹部落所代表的世界,雖無法把進(jìn)化和野蠻分離開來,但仍讓人對(duì)進(jìn)化的意義心存幻想的話,那么,沿著這一方向展開的想象,最終得到的卻是一個(gè)放棄了進(jìn)化、沒有希望卻繼續(xù)野蠻的世界。

三 低技術(shù)的誘惑

另一邊,高塔下的世界又將如何呢?在野蠻世界的映襯之下,它能否為我們提供一個(gè)新的想象空間:倘若進(jìn)化不等于野蠻,低技術(shù)不等于停滯,世界會(huì)是什么模樣?倘若拒絕高塔外的世界,中國(guó)科幻書寫有沒有能力在與野蠻進(jìn)化的對(duì)視之后,構(gòu)想出別樣的文明?

對(duì)此,劉慈欣的《天使時(shí)代》(1998年)展開了不同的想象。桑比亞人發(fā)現(xiàn),按照既有的現(xiàn)代化模式,非洲無法解決饑荒問題。于是,伊塔博士和桑比亞政府,通過別開生面的基因技術(shù),將本國(guó)的孩子改造為食草的人類,長(zhǎng)出翅膀,自由飛行。這一改造——讓人獲取動(dòng)物的特性,因觸犯西方文明的禁忌,引來大國(guó)的圍剿。美國(guó)主導(dǎo)的聯(lián)合艦隊(duì),自以為可以輕松擊敗桑比亞人,迫其交出改造過的個(gè)體和疫苗。不料,在長(zhǎng)著白色翅膀的桑比亞士兵面前,先進(jìn)武器毫無用處,全軍覆沒。在伊塔博士和菲利克斯將軍的最后一場(chǎng)對(duì)話中,博士這樣預(yù)言未來:

您將會(huì)看到,想象中的魔鬼并不存在,天使時(shí)代即將到來,在那個(gè)美好的時(shí)代里,人類在城市和原野上空飛翔,藍(lán)天和白云是他們散步的花園,人類還將像魚一樣潛游在海底,并且以上千歲的壽命來享受這一切。[10]

出于“人要吃飽飯”這個(gè)樸素的愿望,伊塔博士的基因技術(shù),模糊了人和非人的邊界。類似的形象,在科幻小說中并不少見。不過,它們大多源于現(xiàn)代化過程中災(zāi)難性的變異。這與其說是在挑戰(zhàn)野蠻而殘酷的進(jìn)化,不如說是在承受“進(jìn)化的重負(fù)”的后果。《天使時(shí)代》中的桑比亞人,卻不再糾結(jié)于這樣的兩難。伊塔博士的技術(shù),既放棄了以人為最高標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)化方向,也放棄了以生存競(jìng)爭(zhēng)為邏輯的發(fā)展旨趣。它沒有以人類之名改造世界的雄心壯志,是一種低度的技術(shù)。然而,恰恰是這樣的技術(shù),將帶來意想不到的后續(xù)變化[11]。畢竟,當(dāng)一個(gè)人需要靠自己的飛翔、奔跑和游泳來完成旅行,而非借助于飛機(jī)、汽車和輪船這些代步工具之時(shí),不僅空氣、海洋等污染問題立馬成為切膚之痛,就連“極限”也不再是少數(shù)人才樂于挑戰(zhàn)的對(duì)象,而是每個(gè)如此行事的個(gè)體必須思考的問題。與此同時(shí),這個(gè)新世界的演化也將不再青睞少數(shù)英雄。相反,所有人都有機(jī)會(huì)參與其中,由此豐富和深化人類把握和理解世界的能力。當(dāng)長(zhǎng)著翅膀的桑比亞人飛進(jìn)別的國(guó)度,人們對(duì)于另一種類型的生活的自由想象,由此開始。

而在另一篇小說《微紀(jì)元》中,當(dāng)?shù)厍蛸Y源殆盡之時(shí),劉慈欣給出的解決方案,是改變?nèi)祟愂澜绲某叨龋?2]。當(dāng)最后一個(gè)今天尺寸的人類回到地球的時(shí)候,地球已是滿目瘡痍,一片焦土。沒有想到的是,人類文明卻保存了下來。原來,人類通過技術(shù)將自己的尺寸縮小到10微米,所有的事務(wù)都在以微米為尺度的世界里展開。改變自身的尺度后,人們不再需要為了資源和權(quán)力你爭(zhēng)我奪。不僅人類文明獲得了新的生機(jī),一個(gè)更加民主和平的世界也由此到來。同時(shí),尺度的微小,并不意味著好奇心和希望的缺失。微紀(jì)元時(shí)代的人類文明,同樣有著探索火星的熱情。在目睹了微紀(jì)元世界的種種之后,最后一個(gè)宏紀(jì)元的人燒掉了由他的飛船保留的所有人類的胚胎樣本。

更富意味的低技術(shù)想象,來自韓松的《再生磚》。在災(zāi)區(qū),建筑師幫助災(zāi)民重建家園的方式,是制造一種由尸體、廢墟和麥秸混合加工成的再生磚。再生磚的工藝十分簡(jiǎn)單,一學(xué)就會(huì)。失去了親人的人們,在做磚賣磚中漸漸有了新的生活和希望。此外,再生磚的特別之處在于,住在用它建成的房子里,可以聽到死去親人們的聲音,和他們保持心靈上的聯(lián)系。這種在庸常的生活中與過去、死亡和廢墟保持聯(lián)系的方式,對(duì)活著的人們具有某種說不清道不明的意義:既是痛苦和負(fù)擔(dān),也是某種沉淀、救贖和自我理解的開端。漸漸地,人們對(duì)再生磚越來越感興趣,從廢墟開始的再生成為一股社會(huì)思潮。圍繞著它,一種新的思維方式被發(fā)展出來。小說寫道:

但為什么偏偏是再生磚呢?本來,它就是一種低技術(shù)的東西。也許,對(duì)于技術(shù)本身,也需要重新認(rèn)識(shí)吧。我們是怎么理解“高”及“低”的概念的呢?這與借尸還魂,或者外部神秘力量的干預(yù),以及宇宙中的超智慧生物,甚至上帝,都不一定有著直接關(guān)系。再生磚所代表的,是一種深?yuàn)W得多的東西,將全面修訂我們關(guān)于世界的科學(xué)、哲學(xué)及神學(xué)。[13]

最終,一切從廢墟開始的思維方式,在地球乃至宇宙的范圍里蔓延開去,人們不再以成就而是以廢墟的方式,看待一切,理解一切。外星人跑來地球?qū)W習(xí)和旅游,首先也是看廢墟。

韓松《再生磚》

《再生磚》創(chuàng)作于2008年汶川地震之后。它是對(duì)一個(gè)社會(huì)在遭遇重大災(zāi)難之后最為大膽、卻也極為中國(guó)的想象,凸顯出既堅(jiān)韌、頑強(qiáng)又頗為苦澀的生存之道,以及由此獲得希望的方式。將其放在被動(dòng)卷入現(xiàn)代化的歷史中來看時(shí),便會(huì)發(fā)現(xiàn),無論遇到怎么樣的強(qiáng)震和沖擊,中國(guó)人總是以最簡(jiǎn)單和粗糲的方式,把所有的過去和痛苦混合起來,打包重建,并與它們一起生活下去。就此而言,“再生磚學(xué)”何嘗不是整個(gè)中國(guó)社會(huì)的高度隱喻?不同于拒絕變化的小鎮(zhèn)生活,大災(zāi)之后、廢墟之上,由“再生磚”開始的社會(huì)重建,最終建成的不只是一種新的生活,更是一種看待生活世界的新方式——以廢墟為起點(diǎn)來理解一切。面對(duì)這個(gè)以廢墟為起點(diǎn)和本質(zhì)的世界,野蠻進(jìn)化的重負(fù)和意義創(chuàng)造的壓力,似乎也被輕輕打散,成為不斷制作與再生的原材料。

四 旁觀未來,或善從何來?

如果說,上面討論的是在生活意義貶值之后,在高塔內(nèi)外展開的未來想象的話,那么,一個(gè)無法繞開的問題就是,在這些想象中,人如何理解自己和未來的關(guān)系?畢竟,無論是終結(jié)拒絕進(jìn)化的野蠻世界,還是創(chuàng)造由低技術(shù)所主導(dǎo)的新世界,都少不了主體的參與。僅是重構(gòu)未來的生活世界,而不說明彼時(shí)彼刻與之配合的主體的面目,這樣的想象是不完整的。

讓我們回到《高塔下的小鎮(zhèn)》。顯然,在未來被鎖定之時(shí),個(gè)人與未來之間的關(guān)系也就此確定。其中,勇于走出小鎮(zhèn),承擔(dān)未知的風(fēng)險(xiǎn),也因此與未來建立關(guān)系的人,是女主人公水晶。而猶猶豫豫、裹足不前的“我”,雖清楚地意識(shí)到高塔下的雙重絕境,卻也失去了將自己與未來相關(guān)聯(lián)的機(jī)會(huì)。

這種主人公和未來關(guān)系的設(shè)定,在張冉的《起風(fēng)之城》之中,得到了更加充分的描寫[14]。故事的開頭,“我”已功成名就,忽然收到一封來自家鄉(xiāng)的信。于是,在寫信人琉璃的引導(dǎo)下,返回衰敗的家鄉(xiāng),和她一起駕駛巨型機(jī)器人,去搗毀象征著大公司的巨塔。對(duì)“我”而言,反抗的意義始終曖昧不明。推動(dòng)敘述的,是中產(chǎn)成功人士的那種百無聊賴,一切都可做可不做、做做也無妨的心態(tài)。直到最后一刻,“我”仍在質(zhì)疑這種螳臂當(dāng)車式的反抗。小說必須借由琉璃和“我”的對(duì)話,才將反抗賦予了正面的意義。可以說,對(duì)當(dāng)下生活的無感,使得“我”只能呈現(xiàn)出一種與未來失聯(lián)的狀態(tài)。

《起風(fēng)之城》章節(jié)標(biāo)題里的倒數(shù)時(shí)間,與BonJovi專輯《Keep The Faith》中的《DryCounty》一曲相對(duì)應(yīng),作者張冉建議讀者不妨找來當(dāng)背景音樂聽

類似的狀況,也在翼走的《追逐太陽的男人》中出現(xiàn)。小說設(shè)定的,是一個(gè)資源不足的城市社會(huì),所有人只能在智能中樞的監(jiān)控下輪流醒來。因此,一群人只看得到夜晚,而另一群人只生活在白天;在這個(gè)社會(huì)里,“每個(gè)人一天能夠蘇醒多少時(shí)間,全由他們的價(jià)值決定”。屬于夜晚組的晚久,愛上了一個(gè)白天組的女孩。為了獲得更多的清醒時(shí)間,以便相見,晚久發(fā)奮工作,在城市里的等級(jí)越來越高。而他愛的女孩,卻走上了相反的路。為了愛情,只剩下每天一小時(shí)的清醒時(shí)間,即將淪為無價(jià)值的人而被終止生命。晚久試圖質(zhì)疑這種計(jì)算價(jià)值的方法,得到的回答是:“為了大多數(shù)有價(jià)值的人,必須犧牲少數(shù)無價(jià)值的人。你知道這是無可奈何的事情。”對(duì)這樣的回答,男主人公無力反駁:“她說的道理完全正確。”[15]

不難發(fā)現(xiàn),這一類科幻小說中,對(duì)男主人公——絕大多數(shù)也是敘事者——和未來之間關(guān)系的設(shè)定,頗有一些共性。

首先,男主人公既不是孤膽英雄,也不是倒霉蛋或邊緣人,而是照章辦事、生活得平庸順從的個(gè)體。他們從不主動(dòng)探險(xiǎn)或揭發(fā)陰謀,只因偶然或意外,被動(dòng)卷入。

第二,他們可以精準(zhǔn)地指摘出現(xiàn)實(shí)制度或價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)的冷酷之處。但這樣的指摘,并不構(gòu)成反抗現(xiàn)實(shí)、創(chuàng)造未來的動(dòng)力。更多的時(shí)候,體制的冷酷計(jì)算,反而成為其善加利用的規(guī)則。于是,即便在想象之中,男主人公也只能經(jīng)由愛情或利益的謀算,迂回地展開行動(dòng)。

第三,在此過程中,被愛戀著的女性往往被想象為果斷摒棄現(xiàn)實(shí)、敢于抉擇的行動(dòng)者。不過,如此行動(dòng)的女性絕少成為故事的敘述者。敘述依舊從男主人公的視角展開,最大限度地展現(xiàn)他的遲疑、含糊和猶豫不決。

最后,絕大多數(shù)故事的結(jié)局,是“我”毫發(fā)無傷,獲得意外的成功。皆大歡喜的結(jié)局,雖是類型化小說的通病,卻有必要指出兩點(diǎn)不同。其一,在過去的模式中,主人公總是勇往直前、不計(jì)利害,最終得到了圓滿的結(jié)局。而現(xiàn)在,男主人公對(duì)于現(xiàn)實(shí)沒有徹底的否定,對(duì)于行動(dòng)和未來也沒有明確的肯定,圓滿由一系列偶然意外而來。其二,對(duì)于圓滿的理解也發(fā)生了很大的變化。在過去,圓滿有著廣泛的含義。有時(shí)對(duì)個(gè)人來說是不幸,但對(duì)人類社會(huì)卻有著不一般的意義,這樣的結(jié)局也被視為圓滿。而現(xiàn)在,圓滿變得狹隘起來,被確認(rèn)為對(duì)愛情、友誼或更好生活的收獲。

至此,人們并沒有因置身于想象的世界而變得無所畏忌。相反,彌漫于當(dāng)代中國(guó)的那種謹(jǐn)小慎微、患得患失的方式,在想象未來時(shí)被毫無質(zhì)疑地保留下來,以至于小心翼翼免于無可挽回的危險(xiǎn),允諾可以明確兌現(xiàn)的私人化的未來成了唯一的行動(dòng)準(zhǔn)則。

在此背后,一個(gè)更大的困境在于:質(zhì)疑與否定現(xiàn)實(shí)世界時(shí)所依憑的善和正義,不再被視為內(nèi)在于主人公的天然品質(zhì),而是必須交代出處,展開論證的對(duì)象。如此一來,如何在想象性的世界中確立善和正義,成了一個(gè)最難處理的部分。

不難發(fā)現(xiàn),《高塔下的小鎮(zhèn)》便隱含了這一危機(jī)。一方面,代表著希望的水晶,從“人類的使命”的角度,陳述其出走的意義;但另一方面,高塔內(nèi)外的絕境卻瓦解了“人類的使命”的含義。這不光是說,黑鷹部落由進(jìn)化而來的使命,被一邊倒的屠殺徹底消解,也是指水晶的出走和“我”的彷徨,完全否定了理想主義者在戰(zhàn)后創(chuàng)造的小鎮(zhèn)生活的意義。這意味著,當(dāng)水晶堅(jiān)持用“人類的使命”賦予出走以意義之時(shí),她實(shí)際上提出了一個(gè)全新的問題:一旦認(rèn)清了雙重的絕境,對(duì)某一類進(jìn)化方向/生存方式的信仰變得不再可能,那么如何確認(rèn)使一個(gè)社會(huì)在此之后得以成立的善和正義的準(zhǔn)則?在此過程中,人們趨向于善、堅(jiān)守正義的動(dòng)力,從哪里來?畢竟,只有在一定的準(zhǔn)則之下,人類的使命方能獲得明確的內(nèi)容。而當(dāng)準(zhǔn)則模糊不清時(shí),個(gè)人也就很難再以人類之名,解釋自己的言行。顯然,這是內(nèi)置在被鎖死的未來中的善與正義的危機(jī)。如何想象性地處理這一危機(jī),構(gòu)成了之后的科幻想象必須面對(duì)的難題。

就此而言,陳茜在《量產(chǎn)超人》中的嘗試,顯得別有意味。故事講的是一個(gè)普通人在一檔扮演超人的真人秀節(jié)目中,因解救人質(zhì)而犧牲。其意味深長(zhǎng)之處在于敘述者對(duì)這一“自我犧牲”的解釋:“一號(hào)表面上是個(gè)最平淡不過的普通人,但他的確在尋求幫助。也許是想找些生活的意義或諸如此類該死的東西。”[16]顯然,和水晶以“人類的使命”坦然肯定自己的選擇不同,當(dāng)敘述者將自我犧牲理解為平凡人為生活尋求意義的私人欲望時(shí),小說呈現(xiàn)的是當(dāng)代中國(guó)人試圖重新確立善與正義時(shí)的精神歷程。在市場(chǎng)文明的淘洗之下,“自私的個(gè)人”成為一切思考的起點(diǎn)。然而,越是浸潤(rùn)其中,人們也越發(fā)清楚地意識(shí)到,被私欲充斥和組織起來的個(gè)人生活和社會(huì),不僅索然無味,而且不可能長(zhǎng)期維持。于是,從自私自利的個(gè)體出發(fā),尋找更大的安身立命的意義,成為重啟善和正義的必由之路。犧牲自己拯救別人,必須按此路徑展開解釋,方才真實(shí)可信。個(gè)人的欲望、愛情、親情或友情,乃至自我意義的實(shí)現(xiàn),也由此成為想象過程中不得不借助的杠桿。必須經(jīng)由它們的撬動(dòng),善和正義才能在想象性的世界中迂回地確立起來。

然而,一個(gè)令人窘迫的事實(shí)是,人們雖充分意識(shí)到了市場(chǎng)文明的弊端,想要重新確立超越于此的善和正義,但其對(duì)世界和自身的理解又已被實(shí)際生活中的“市場(chǎng)文明”徹底改寫,很難在此之外找到德性的立足之處。

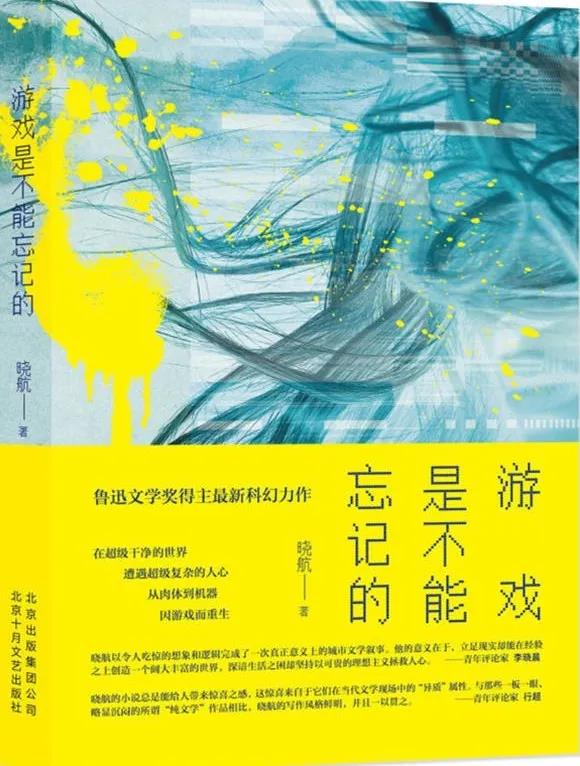

把這一窘境表現(xiàn)得更加直白的,當(dāng)屬曉航的《游戲是不能忘記的》。小說描寫了一座完全由市場(chǎng)這只“看不見的手”控制的“新離憂城”。人們所有的生活內(nèi)容,是發(fā)明自己的游戲或參加別人的游戲;玩得越開心越投入,城市擁有者獲得的利潤(rùn)就越高。其中,一款名為“寬恕時(shí)間”的游戲最受歡迎,因?yàn)槿藗兛梢栽谶@里隨心所欲地捉弄人而不受懲罰。慢慢地,城市擁有者發(fā)現(xiàn),這個(gè)游戲的利潤(rùn)下降了。原來“寬恕時(shí)間”里出現(xiàn)了“好人小組”:好人們不請(qǐng)自來,幫助那些不幸踏入“寬恕時(shí)間”被捉弄得毫無還手之力的倒霉蛋。如此一來,捉弄人沒有原來那么方便有趣了,人們紛紛退出游戲。城市擁有者為此焦慮,想要搞清楚“好人小組”是從哪里冒出來的,卻發(fā)現(xiàn)好人們“既不是游客,也不是游戲玩家,是由系統(tǒng)隨機(jī)產(chǎn)生的,是由你——超級(jí)計(jì)算機(jī)所控制并生產(chǎn)的”[17]。原來,在這座由市場(chǎng)徹底控制的城市中,善和正義并不來自人類社會(huì),而是計(jì)算程序根據(jù)善惡力量的對(duì)比自動(dòng)調(diào)節(jié)的結(jié)果。

曉航《游戲是不能忘記的》

至此,哪怕是在想象性的世界中,人們都找不到在私欲和利益之外,將善和正義大大方方、直言不諱表述出來的力量。將計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)定為與市場(chǎng)文明相抗衡的終極力量,反而成為想象性的解決之道。這恐怕是到目前為止,對(duì)未來的想象中,最為犬儒和無助的時(shí)刻。然而,這何嘗不是一種更為殘酷的樂觀主義[18]?在此種殘酷的樂觀中,人放棄了對(duì)自身的要求,放棄了將個(gè)體和未來關(guān)聯(lián)起來的愿望,悄然退守到徹底旁觀的位置之上。

余論?希望的模樣

在上述分析之后,讓我們回到最初的問題:面對(duì)被鎖死的未來,在打破生活內(nèi)容的限定、重構(gòu)個(gè)人與未來的關(guān)系這兩個(gè)層面上,由《高塔下的小鎮(zhèn)》所開啟的解鎖路徑,究竟做了哪些工作?在此過程中,這一路徑的科幻書寫如何設(shè)定希望?如果將其視為一個(gè)社會(huì)所擁有的想象力的一種表征的話,我們又該如何評(píng)價(jià)由此呈現(xiàn)出來的當(dāng)前中國(guó)社會(huì)想象能力的優(yōu)劣?

可以說,由《高塔下的小鎮(zhèn)》揭示的生活意義的雙重失落開始,這一路徑的當(dāng)代中國(guó)科幻通過質(zhì)疑和改寫進(jìn)化的含義,在兩個(gè)方向上探索了不同面目的未來,由此獲取對(duì)意義和希望的新理解。

一種方向是將野蠻的進(jìn)化滲透到社會(huì)生活的方方面面,刻畫由此而來的對(duì)于不進(jìn)化的強(qiáng)烈欲望。隨著市場(chǎng)化的日益深入,越來越多的想象聚焦于野蠻進(jìn)化的自我否定和自我終結(jié)之上。這一方向的探索最終指向的,并非對(duì)理性的崇拜、對(duì)進(jìn)化的確認(rèn),而恰恰是它的反面。野蠻的進(jìn)化演變?yōu)橐靶U的壟斷。在此過程中,非理性、偶然性和未來的不可知性得到了高度的肯定,進(jìn)化和意義、文明、希望之間的關(guān)系則被徹底否定。

另一種方向的探索,則偏好于低技術(shù)重構(gòu)社會(huì)的能力。在這里,低技術(shù)指的是徹底退出市場(chǎng)文明、拒絕以競(jìng)爭(zhēng)性邏輯來構(gòu)思自身的技術(shù)。主動(dòng)選擇的低技術(shù),構(gòu)成了一種新的尺度,提供不同類型的進(jìn)化方向和生活意義。沿著這一方向行進(jìn)的想象,不在于提出新穎的技術(shù),甚至于它們所想象的技術(shù)不僅不新,反而可能刻意老舊;置身于市場(chǎng)文明之外,通過追問或顛覆判定技術(shù)的“低”與“高”的既有標(biāo)準(zhǔn),給出重組世界的不同邏輯,形成對(duì)文明的新見解。最終,低技術(shù)的世界反襯出既有的現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)和競(jìng)爭(zhēng)欲望的巨大局限,以及由此被牢牢限定的人和外部世界的關(guān)系。

然而,無論哪一種方向上的探索,在否定由市場(chǎng)文明所規(guī)定的未來,改寫進(jìn)化的基礎(chǔ)上,對(duì)于如何發(fā)展出個(gè)人與未來的新關(guān)系,都缺乏進(jìn)一步探究的雄心。盡管人們急需拒絕野蠻壟斷的市場(chǎng)文明,重新確立善和正義,但當(dāng)想象總是在相對(duì)安全和保守的主體感受中發(fā)生時(shí),想象中的主體實(shí)際上退守為對(duì)未來的袖手旁觀。

至此,如果說,這一路徑的當(dāng)代中國(guó)科幻書寫,展現(xiàn)出了整個(gè)中國(guó)社會(huì)經(jīng)由改革開放實(shí)際獲得的探索希望、設(shè)想未來的能力的話,那么,對(duì)野蠻世界的推演和對(duì)低技術(shù)社會(huì)的構(gòu)想便是其優(yōu)勢(shì)所在。這一優(yōu)勢(shì),由中國(guó)在整個(gè)現(xiàn)代化進(jìn)程中的特殊位置而來:作為落后的國(guó)家被動(dòng)加入,以及中國(guó)人因這一被動(dòng)付出的代價(jià)和持續(xù)感受。顯然,被動(dòng)卷入現(xiàn)代這一歷史現(xiàn)實(shí)決定了,中國(guó)人的想象世界,既勢(shì)必包含對(duì)作為標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)文明的反對(duì),對(duì)由此而來的進(jìn)化與理性的嘲諷,又不得不接受中國(guó)已經(jīng)踏入現(xiàn)代這一事實(shí),鄭重對(duì)待在此過程中付出的慘痛代價(jià),對(duì)其進(jìn)行整理和消化。只有經(jīng)過這樣的過程,一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的有著自己的善與正義的想象性世界,方有可能出現(xiàn)。也只有這樣的想象性世界,才有力量去撼動(dòng)和沖擊近乎僵死的現(xiàn)實(shí)。

然而,令人遺憾的是,同樣因?yàn)檫@一特殊的位置——改革開放后的中國(guó)以發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為第一要?jiǎng)?wù),對(duì)個(gè)人和未來之間新關(guān)系的想象,成為當(dāng)前想象力中最為薄弱、也最難突破的環(huán)節(jié)。圍繞經(jīng)濟(jì)展開的社會(huì)治理模式,一定程度上掏空了善與正義的基礎(chǔ)。它和由消費(fèi)主義而來的個(gè)人主義,構(gòu)成了這一薄弱環(huán)節(jié)的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ),限制了對(duì)市場(chǎng)文明的批評(píng)和低技術(shù)社會(huì)的構(gòu)想可能展開的維度,使它們無法走得更深遠(yuǎn)也更寬廣一些。而一旦失去了暢想個(gè)人與未來之間關(guān)系的能力,一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的想象性世界勢(shì)必難產(chǎn)。

好在文學(xué)所能提供的,并非行動(dòng)指南。因?yàn)椤拔膶W(xué)所能夠做到的,是確定找到出路的最佳態(tài)度”[19]。這份關(guān)于中國(guó)當(dāng)代科幻小說的偵查報(bào)告,所欲提供的是一幅人們正在如何想象未來的態(tài)度和能力的局部地圖。其中,哪些部分已被反復(fù)勘探,哪些部分剛剛開始探索,又有哪些部分模糊不清,處于蠻荒的邊疆,急需重視與開拓?特別是,當(dāng)人們痛感希望稀缺之時(shí),如何在想象性的世界里,勘探希望的孕育與存儲(chǔ),標(biāo)明有待努力之處,也就成了端正態(tài)度、看清迷局的必要步驟。

注釋

[1]陳楸帆:《為什么是科幻,而不是言情、武俠,能消解我們的焦慮?》,https://new.qq.com/omn/20191010/20191010 A0PJTP00.html,2020年4月30日。

[2][3][4][5]劉維佳:《高塔下的小鎮(zhèn)》,《寂寞的伏兵》,夏笳編,第145—146頁,第152—153頁,第129頁,第147—148頁,三聯(lián)書店2017年版。

[6]參見王晉康《轉(zhuǎn)生的巨人》,《新世紀(jì)小說大系:2001—2010 科幻卷》,嚴(yán)鋒、宋明煒編選,上海文藝出版社2014年版。

[7]參見劉慈欣《贍養(yǎng)人類》,《蝴蝶》,中國(guó)工人出版社2016年版。

[8]參見龍一《地球省》,人民文學(xué)出版社2018年版。

[9]“至于對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的描寫,在那時(shí)的科幻作品里幾乎連萌芽都沒有。因?yàn)橹钡竭@次高潮結(jié)束的1983年,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)在中國(guó)還只是‘投機(jī)倒把’。”詳見鄭軍《“文化大革命”后至1984年科幻小說創(chuàng)作綜述(1976—1984)》,《百年中國(guó)科幻小說精品賞析》第2冊(cè),姚義賢、王衛(wèi)英主編,第339頁,科學(xué)普及出版社2017年版。

[10]劉慈欣:《天使時(shí)代》,《蝴蝶》,第285頁,中國(guó)工人出版社2016年版。當(dāng)然,低技術(shù)也有被惡劣地運(yùn)用的一面,比如在“911”以及此后一系列恐怖襲擊。這讓劉慈欣在這里所構(gòu)想的低技術(shù),無論其緣由還是使用,都變得格外有意味。

[11]拉圖爾指出,想要解決今天的環(huán)境問題,就應(yīng)該讓生態(tài)圈等非人類的集體和人類一起坐到議事桌前。參見布魯諾·拉圖爾《自然的政治:如何把科學(xué)帶入民主》,麥永雄譯,河南大學(xué)出版社2016年版。然而,究竟如何讓人類擁有對(duì)于非人類的感同身受以及由此而來的民主意識(shí)?顯然,劉慈欣筆下的非人和由意識(shí)聯(lián)網(wǎng)后人工智能所想象的非人,是完全不同的發(fā)展方向。

[12]參見劉慈欣《微紀(jì)元》,《時(shí)間移民》,江蘇鳳凰文藝出版社2014年版。

[13]韓松:《再生磚》,《再生磚》,第342頁,上海人民出版社2016年版。

[14]參見張冉《起風(fēng)之城》,《炸彈女孩》,作家出版社2018年版。值得說明的是,這篇小說所描述的反抗,同樣是由低技術(shù)(手工制作的機(jī)器人)完成的。

[15]翼走:《追逐太陽的男人》,《追逐太陽的男人》,第45頁,東方出版社2018年版。

[16]陳茜:《量產(chǎn)超人》,《2012年中國(guó)年度科幻小說》,星河、王逢振選編,第174頁,漓江出版社2013年版。

[17]曉航:《游戲是不能忘記的》,第301頁,北京十月文藝出版社2018年版。

[18]參見Lauren Berlant, Cruel Optimism,Durham: Duke University Press 2011.

[19]卡爾維諾:《挑戰(zhàn)迷宮》,《文學(xué)機(jī)器》,魏怡譯,第151頁,譯林出版社2018年版。

作者單位:上海大學(xué)文化研究系

本文原刊《文學(xué)評(píng)論》2021年第2期第98-106頁