科學(xué)的新詩學(xué):論蘇聯(lián)“科學(xué)藝術(shù)文學(xué)”的建立

20世紀60年代,瓦拉姆·沙拉莫夫(長篇小說《科利瑪故事》的作者)與亞歷山大·索爾仁尼琴(蘇聯(lián)古拉格最著名的文學(xué)見證者),一再堅持地提出,必須創(chuàng)造一種全新的“文體”。在他看來,需要一種新的“紀實”文學(xué)來書寫大屠殺和古拉格的重要經(jīng)歷1。如今被大多數(shù)人遺忘的是,大約30年前,在他1929年至1931年第一次入獄后、1937年第二次被捕前的極短時期內(nèi)出版的為數(shù)不多的作品中,沙拉莫夫曾自認為是一種完全不同的“新文體”的熱情支持者:所謂的 nochno-khudozhestvennaia literatura。這個詞來自俄語的“小說”術(shù)語(khudozhestvennaia literatura), 可譯為 “科學(xué)虛構(gòu)文學(xué)”, 也可譯為“科學(xué)藝術(shù)文學(xué)”(中文語境下的“科學(xué)文藝”)。因此,包括沙拉莫夫在內(nèi)的所有該術(shù)語的倡導(dǎo)者都強調(diào),不僅要堅持“虛構(gòu)性”(khudozhestvennost'),而且要把“技巧” 或“藝術(shù)”(iskusstvo)——“藝術(shù)” 品質(zhì)——作為新文體的基本要素,沒有這些要素,新文體的目標(biāo)就無法實現(xiàn)。

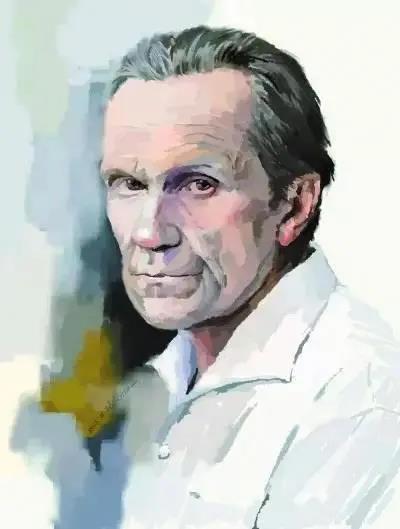

瓦拉姆· 沙拉莫夫 ▲

1934年12月第一屆全聯(lián)盟作家大會結(jié)束后,沙拉莫夫立即在《陣線》雜志上發(fā)表了一篇題為《科學(xué)與小說》的文章,詳細闡述了創(chuàng)造這種以科學(xué)為基礎(chǔ)的新文體的必要性和緊迫性,文章要求:

想象一下,你自己是一名作家和科學(xué)家的集合體(當(dāng)每一位文學(xué)家都是“專屬于”一個特定的科學(xué)領(lǐng)域時),正在創(chuàng)作一部關(guān)于我國未來、世界未來的巨著。每名作家和科學(xué)家都為這個項目貢獻了自己的幻想和自己的知識,構(gòu)建了他的那部分共同的不朽建筑。多么宏偉的建筑啊!多么耐人尋味的精心栽培之作。創(chuàng)作一部科學(xué)小說作品,塑造讀者的科學(xué)世界觀,這是多么超前的規(guī)劃啊!……在我們國家,科學(xué)和藝術(shù)不是目的,也不僅是知識的工具,而且是改變世界、改造世界的工具。蘇聯(lián)小說的任務(wù)是改造人,也即改造讀者2。

沙拉莫夫沒有預(yù)料到自己將來會被監(jiān)禁,他顯然從這種特殊的文學(xué)體裁中看到了重新進入蘇聯(lián)文學(xué)界的機會,并協(xié)調(diào)他個人經(jīng)歷和職業(yè)興趣,以適應(yīng)社會主義現(xiàn)實主義和斯大林社會的新社會要求,正如斯大林曾經(jīng)說過的那樣,號召作家成為“人類靈魂的工程師”3。

Esse o poezii i proze,收錄《科學(xué)與小說》一文 ▲

但是,沙拉莫夫所寄予厚望的這種現(xiàn)在幾乎被遺忘的文學(xué),究竟是一種什么樣的文學(xué)類型呢?為了回答這個問題,我將重構(gòu)1920年代末、1930年代初的條件,促使馬克西姆·高爾基和當(dāng)時著名的兒童讀物作家薩繆爾·馬沙克在第一屆全蘇作家大會召開前夕,推出了這個復(fù)合詞——nochno-khudozhestvennaia literatura,并創(chuàng)造了一種位于文學(xué)小說和科學(xué)報道交叉處的新文學(xué)類型。在強調(diào)圍繞這一文類的主要論點時,我將闡述在社會主義現(xiàn)實主義逐漸確立為文學(xué)創(chuàng)作的唯一美學(xué)理論的過程中,它的構(gòu)成是多么困難和有爭議,以及為什么直到戰(zhàn)后才成功地確立自己作為一種獨立的文學(xué)流派。在最后一節(jié)中,我將分析這一文學(xué)領(lǐng)域中最具代表性的一部作品的特點,然后再簡單地回到一個比較概括性的結(jié)論,并對解凍時期以來這一文體的稍稍復(fù)生進行考察。

戰(zhàn)時:反對“趣味科學(xué)” 和“科學(xué)幻想”

大革命后的第一個十年通常被描述為蘇聯(lián)歷史上的烏托邦時期,當(dāng)時眾多的政治活動家、藝術(shù)家和作家建立了實驗性的“夢想實驗室”,以新人類、多樣化的前衛(wèi)藝術(shù)和科學(xué)創(chuàng)新來發(fā)展創(chuàng)造美好世界的烏托邦思想和科學(xué)構(gòu)想4。相比之下,30年代斯大林執(zhí)政時期則被描繪成一個在社會主義現(xiàn)實主義、大規(guī)模恐怖和壓制一切烏托邦方式下的審美統(tǒng)一的時代5,但如果我們仔細研究一下戰(zhàn)爭間歇期科學(xué)發(fā)展和文學(xué)想象的相互關(guān)系,情況就開始顯得有些矛盾和復(fù)雜。

一方面,在1920年代,在廣泛的科普寫作領(lǐng)域,許多出版商、編輯和作者在受到一些限制的情況下,繼續(xù)著革命前時代的“文明使命”,即通過知識的傳播和科學(xué)教育來創(chuàng)造一個更健康、更富裕、更公正的社會6。雅科夫·別萊利曼可能是這一領(lǐng)域最著名的作家。他以記者的身份在《自然與人》(1890-1918)等大眾科學(xué)雜志上發(fā)表文章,是最早報道火箭先驅(qū)康斯坦丁·齊奧爾科夫斯基的人之一。別萊利曼關(guān)于齊奧爾科夫斯基的小冊子《星際旅行》于1915年首次出版,并被證明是如此受歡迎,以至于在隨后的幾年里重印了十次7。佩雷爾曼于1919年創(chuàng)辦了蘇聯(lián)第一份大眾科學(xué)雜志《在大自然的實驗室里》,并繼續(xù)撰寫各種科學(xué)主題的“趣味性”教育書籍。在他的暢銷書《趣味物理學(xué)》于1913年問世后,又有10種類似書名的出版物問世,如《趣味幾何學(xué)》(1925)或《趣味天文學(xué)》(1929),印數(shù)達數(shù)百萬冊8。這套叢書是如此受歡迎,以至于激發(fā)了無數(shù)的模仿者,例如由地球化學(xué)家、礦物學(xué)家和著名學(xué)者亞歷山大·弗斯曼撰寫的《趣味礦物學(xué)》(1928),到1953年已經(jīng)重印了24次9。這些小冊子和類似的小冊子、文章和教育作品試圖以“簡單而激動人心”的方式介紹科學(xué),并以歷史軼事、奇怪事件、悖論、謎語和笑話來吸引讀者10。

與這一廣泛的大眾科學(xué)話語領(lǐng)域密切相關(guān),事實上也是其重要組成部分的,是所有不知疲倦的實驗者和科學(xué)創(chuàng)新者,他們在愛因斯坦的相對論或海森堡的不確定性原理之后,試圖在自己的學(xué)科中實現(xiàn)革命性的突破,他們渴望世間的長生不老、行星間的太空旅行或自我延續(xù)的生命力11。這種科學(xué)熱情彌漫著強烈的烏托邦主義,使19世紀樂觀的進步信念得以延續(xù),這種精神與新經(jīng)濟政策時期(1922-28)蘇聯(lián)社會各個層面所面臨的日常問題相去甚遠。

另一方面,涉及現(xiàn)代性和工業(yè)技術(shù)進步的破壞性后果以及它們所引起的普遍恐懼的冒險小說體裁,也在這一時期不斷擴大12。《世界探路者》《知識就是力量》和《冒險世界》刊載了無數(shù)的故事和連載小說,內(nèi)容涉及瘋狂的科學(xué)家、畸形的發(fā)明和技術(shù)革新。這些發(fā)明和技術(shù)革新非但沒有帶來進步,反而引發(fā)了戰(zhàn)爭沖突、無情的剝削或殘酷的鎮(zhèn)壓。今天,亞歷山大·別利亞耶夫的小說《世界主宰》(1926)、《空中之戰(zhàn)》(1928)和《賣空氣的人》(1929)是這個時代最著名的小說作品,講述了技術(shù)科學(xué)進步的迷人和可怕之處,這些作品大多以荒誕的方式實現(xiàn)13。令人驚訝的是,在這股廣泛的大眾寫作中,社會主義烏托邦的觀點即使有,也只是在情節(jié)的最后展現(xiàn),而不是作為科學(xué)進步原本固有的東西出現(xiàn)14。

亞歷山大·別利亞耶夫 ▲

但是,在這兩種主流傾向——一方面是相當(dāng)烏托邦的通俗科學(xué)文學(xué),另一方面是相當(dāng)荒誕的虛構(gòu)冒險文學(xué)——之間的某個地方,來自“相對較小的知識分子圈子”的少量前衛(wèi)藝術(shù)家宣稱,科學(xué)研究和工業(yè)技術(shù)機械化的最新成就是他們自己創(chuàng)作的“至上頂峰”15。形式主義者將進化論的思想融入到他們的文學(xué)作品中;未來主義者和建構(gòu)主義者受科學(xué)公式的啟發(fā),夢想著人與物之間的新關(guān)系,并提出了關(guān)于如何徹底重塑私人生活和工作生活領(lǐng)域的革命思想;新的“無產(chǎn)階級文化”的倡導(dǎo)者在1917年組織了Proletkult,宣稱流水線是所有人類活動的基準16。這些前衛(wèi)的藝術(shù)家和活動家希望對藝術(shù)和生活進行革命,雖然他們獲得了國際聲譽,但無論是在工廠工作的人還是在科學(xué)領(lǐng)域工作的人,都沒有給予他們多少鼓勵。

在1927年12月黨的十五大之后,所有這些異質(zhì)性的傾向都受到了巨大的壓力。“聯(lián)合反對派”在這次大會上有效地終結(jié),旨在實現(xiàn)蘇聯(lián)的工業(yè)化和集體化的第一個五年計劃(1928-32)也得到了批準。首先,在俄國無產(chǎn)階級作家協(xié)會(RAPP)中組織起來的“無產(chǎn)階級文化”(Proletkult)的支持者贏得了對反對派團體的暫時勝利,其后果是一個極富論戰(zhàn)性和政治性的時期,在解釋和出版的特權(quán)方面出現(xiàn)了嚴厲的批評、嚴格的審查和文化摩擦。

Proletkult(無產(chǎn)階級文化)▲

這種所謂不切實際的資產(chǎn)階級形式的“娛樂性科學(xué)”的大眾化,因與社會主義建設(shè)工地的日常工作相去甚遠而受到嚴厲的抨擊。但冒險小說也完全被當(dāng)作“反革命違禁品”而被拋棄。正是在這種情況下,“科學(xué)幻想”(nauchaia fantastika)(在此之前主要由商業(yè)界而非文學(xué)界使用)被一些評論家和作家引入,作為冒險文學(xué)或純幻想的替代。它是一個有用的術(shù)語,用來強調(diào)該文體在科學(xué)概率意義上“現(xiàn)實地”處理科技創(chuàng)新和社會主義進步的未來結(jié)果的傾向。雖然這個詞受到了極大的爭議,但這個詞就這樣被確立為蘇聯(lián)形式的“科幻小說”的體裁描述17。

然而,隨著經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)部門的強行重建所帶來的第一個災(zāi)難性后果變得明顯,而且RAPP的努力也明顯地打擊了工人和農(nóng)民的積極性,而不是激勵他們承受五年計劃的巨大負擔(dān)。因此,在1930年代初,黨再次改變了文化政策。它解散了RAPP和許多其他組織、私人出版社和期刊,以期建立一個統(tǒng)一的、國家控制的文學(xué)和新聞生產(chǎn)領(lǐng)域。新政策在1934年秋達到了高潮,召開了具有傳奇色彩的第一屆全蘇作家大會。

我們不去詳細復(fù)述這次文學(xué)政策的重新調(diào)整所產(chǎn)生的不同的、部分是破壞性的后果,但在大會召開前的生動辯論的結(jié)果之一是,高爾基與馬沙克一起提出了“科學(xué)藝術(shù)文學(xué)”(nochno-khudozhestvennaia literatura)一詞。兩人預(yù)示著這個詞是對一種新的文學(xué)的描述,這種文學(xué)可以把低級科幻小說的娛樂性因素、科學(xué)普及的教育性優(yōu)點以及為社會建立新的“科學(xué)”世界觀的藝術(shù)和思想任務(wù)融為一體18。在《消息報》和《真理報》上發(fā)表的許多文章中,高爾基和馬沙克提出了關(guān)于大眾新文學(xué)的想法——特別是針對兒童的,但成年人也感興趣的新文學(xué)19。馬沙克在作家大會上關(guān)于兒童文學(xué)的主旨演講中介紹了這些公開辯論的結(jié)果,他把這種方法定義為對現(xiàn)實的“新認識”。

他們沒有把自然、人類和道德表現(xiàn)為一成不變,而是努力向讀者展示各種現(xiàn)象之間不斷變化的聯(lián)系,并對世界進行充滿激情和明確的描述,使人們感到有必要去抗?fàn)帲ブ亟M生活和自然。20

就寫作本身而言,作者要避免抽象的、“娛樂性”的智力游戲或“不切實際”的冒險情節(jié),而要回到“真實生活的軌道上”,然后作為參與觀察者,在生活的實驗室里有所發(fā)現(xiàn)21。馬沙克只稱贊了他的弟弟、高爾基個人最喜歡的伊利亞·馬沙克(筆名米·伊林),認為他正是這種新文體中最有才華、最成功的宣傳家。如今,他的名字大多已被遺忘,甚至在蘇聯(lián)文學(xué)和科普文學(xué)專家中也是如此22。但伊林生前是蘇聯(lián)發(fā)行量最大的作家之一,共出版了269本俄文版和譯文版圖書。他的第一個傳記作者鮑里斯·利亞普諾夫(Boris Liapunov)指出,他的作品以大約40種語言發(fā)行,總發(fā)行量達到近5億冊23。他以1930年出版的《偉大計劃的故事》贏得了聲譽,該書第一年就多次印刷。該書敘述了“第一個五年計劃”的聲稱的和預(yù)期的成功,并突出地描述了它的光輝前景24,甚至連書名在“科學(xué)藝術(shù)”文學(xué)意義上說都是程式化的:敘事方式不叫作報告文學(xué)、紀實文學(xué)、文論或素描集,而叫 rasskaz,意思是虛構(gòu)的“傳說”或“故事”,甚至都不被認為是報道“實際的”現(xiàn)實25。

因此,在作家代表大會上,馬沙克提出了一個概念,即作為一種文體的概念,以替代以前的“娛樂性”科學(xué)文學(xué),以及替代冒險寫作和科幻小說(科學(xué)幻想)。科學(xué)技術(shù)進步所帶來的可怕的消極后果完全歸咎于資本主義,而未來則被描繪成一個社會主義的烏托邦,在這個烏托邦里,科學(xué)家與藝術(shù)家、專業(yè)人員與非專業(yè)人員、人類與機器、工作與休閑、城市與鄉(xiāng)村、中心與邊緣,形成了一個和諧的、具有高度生產(chǎn)力的集體。

同時,這一文體在一定程度上也是邀請前衛(wèi)派和前“無產(chǎn)階級文化”作家把他們的一些核心方法和藝術(shù)主張轉(zhuǎn)移到社會主義現(xiàn)實主義的新美學(xué)中來。這種類型的典型情節(jié)并不是圍繞著杰出的科學(xué)家或獨具匠心的發(fā)明家展開,而是圍繞著為實現(xiàn)科學(xué)突破而設(shè)計的可選創(chuàng)意和實驗環(huán)境。當(dāng)謝爾蓋·特雷蒂亞科夫這樣的前衛(wèi)作家要求寫一部“事物傳記”時,科學(xué)文藝作家們就以《發(fā)明歷險記》這樣的作品來回應(yīng),這是該類型最典型的圖書之一。該書由亞歷山大·伊維奇(Ignatii Bernshtein 的筆名)撰寫,1930年出版,到1939年又修訂版重印了兩次,它的開篇“烏托邦與真理”以埃德加·愛倫·坡的《山魯佐德的第一千零二個故事》(1845)的縮寫版開始。在這個故事中,山魯佐德講述了水手辛巴達又一次不平凡的旅程,他先是遇到了一艘蒸汽船,然后是熱氣球、一臺鐵路發(fā)動機、一部電話、一臺電報機和一臺打字機。但山魯佐德的故事講得越多,哈里發(fā)就越不相信她,在厭倦了她的“荒唐的”、“荒謬的”、“荒謬無稽的”“胡言亂語”之后,他在第二天早上判處她死刑26。伊維奇解釋說,一個充斥著十九世紀發(fā)明的故事對古代的聽眾來說是不可信的,因為人們只能想象他們從已知想象得到的東西。然后,他們把他們能夠從自己的時代想象出來的東西,在數(shù)量上加以放大,并把它們作為“拙劣的預(yù)想”(plokhye predvideniia)投射到未來:根據(jù)伊維奇的說法,他們無法設(shè)想任何根本上、本質(zhì)上不同的東西。伊維奇接著認為,與哈里發(fā)一樣,即使是“偉大的烏托邦主義者”H.G.威爾斯在1922年稱列寧為“克里姆林宮的夢想家”也是錯誤的,因為在他的資產(chǎn)階級世界觀中,他認為社會主義的世界變革是不可想象的。最后,伊維奇指出,即使是“最杰出的奇幻作家埃德加·坡”,盡管他有著豐富的幻想能力,但他也徹底錯了,因為他沒有向前看一千年,而是常常落后于自己的時代27。

在科學(xué)文藝流派的倡導(dǎo)者看來,隨著社會主義的建設(shè),這種以前難以想象的對未來的質(zhì)的飛躍已經(jīng)在發(fā)生,文學(xué)的任務(wù)就是要賦予這些偉大的烏托邦以想象的形態(tài),不是作為可怕的“科學(xué)幻想”,而是作為令人信服的、真實的“科學(xué)小說”。在這個意義上,他們希望全國各地的大工地能把中亞的沙漠變成繁華的綠洲,把西伯利亞的荒原變成取之不盡用之不竭的原料和農(nóng)產(chǎn)品。但是,這些烏托邦式的“發(fā)明冒險”就好比易于運輸、極其耐用、由太陽充電的強大電池的憧憬,或者是遠距離心靈感應(yīng)的夢想28。

在審美集中化和同質(zhì)化的文學(xué)的意識形態(tài)政治中,1934年和1935年的文學(xué)和文化活動家們抓住了這一文體,并將其視為典范。他們甚至認為這是唯一的社會主義現(xiàn)實主義文學(xué)作品,無論年輕人還是老年人都會閱讀,他們積極向書籍和雜志的出版商推銷這種文學(xué)作品29。在作家大會之前、期間和之后,許多著名的科學(xué)家、學(xué)者和作家都表示支持這一新的文體,正如著名的電子專家米哈伊爾·雅科夫列維奇·拉皮羅夫·斯科布洛所希望的那樣,它應(yīng)該激發(fā)“對科學(xué)和技術(shù)的熱愛”30。因此,不僅瓦爾拉莫夫,而且阿列克謝·托爾斯泰、瓦倫丁·卡塔耶夫、費多爾·格拉德科夫等作家也在雜志特刊上提倡這種新類型的小說31。

這種新的類型只有一個真正的缺點——它不能吸引讀者。相反,對科學(xué)技術(shù)感興趣的人,包括在校學(xué)生,更愿意繼續(xù)閱讀娛樂性的科普讀物,或者更糟糕的是,他們閱讀老式的懸疑科幻小說。此外,幾乎沒有作家愿意寫這種類型的作品32。少數(shù)愿意寫這種類型的作家有康斯坦丁·鮑斯托夫斯基、維克多·什克洛夫斯基和前面提到的米·伊林,他們在整個30年代都在不懈地試圖建立這種新的類型33。然而,來自教師、圖書館員和出版商,還有科學(xué)家和學(xué)者的抱怨源源不斷,他們希望有一些不那么枯燥的東西可讀。因此,在1936年高爾基去世后不久,有關(guān)方面就決定取消“科學(xué)文藝”在社會主義現(xiàn)實主義正典中所宣稱的核心作用34。

戰(zhàn)后時期:純文藝文體的幻象

1939年秋,著名的科學(xué)教育刊物編輯和作家列夫-古米列夫斯基對他的批評家們感到失望,他把正在進行的對傳統(tǒng)科普作品的爭論總結(jié)為一種“堅不可摧的幻象”的爭奪。

尤其是科普文學(xué),和其他所有形式的文學(xué)一樣,都有自己特定的幻象。在這些幻象中,有一種堅不可摧的幻象脫穎而出,即宣稱必須將一本教育書塑造成一種純文藝的形式,以保證其情感上的吸引力。甚至還出現(xiàn)了一個專門的術(shù)語——“純文藝化”。35

這種“純文藝化的幻覺”與新“科學(xué)文藝”的追隨者就如何寫出高爾基在十年初所倡導(dǎo)的科普作品所提出的主張密切相關(guān)36。雖然在高爾基去世后它被推到了幕后,但這一文體從未真正消亡。“純文藝化”一直與瑣碎的科普作品能夠轉(zhuǎn)化為成熟的文學(xué)小說的希望交織在一起。事實上,這一文體在戰(zhàn)后時期獲得了驚人的回升。早在1945年3月,這種希望就已經(jīng)實現(xiàn)了,蘇聯(lián)作協(xié)決定成立自己的“科學(xué)文藝委員會”,將科普和科幻小說的作者都納入其中。包括弗拉基米爾-奧布魯切夫、亞歷山大-奧巴林以及地理學(xué)家、斯大林獎獲得者尼古拉-尼-米哈伊洛夫在內(nèi)的著名學(xué)者積極支持,伊爾因成為創(chuàng)始成員。作家和電影導(dǎo)演,如謝爾蓋-埃曾施泰因、亞歷山大-卡贊采夫、什克洛夫斯基、鮑斯托夫斯基、列昂尼德-特勞貝格等人積極參加了委員會組織的公開和內(nèi)部討論。

但是,出于真正的社會主義科學(xué)新詩學(xué)的最終確立而激發(fā)的欣喜很快就消失了。相反,委員會獲得了“一個相互狂歡和隱瞞失敗與錯誤的黨派”的可疑名聲37。這是由于委員會試圖在其成員以及科普領(lǐng)域內(nèi)樹立權(quán)威時存在巨大的問題,因為不僅科學(xué)家們自己,而且老一代作家和批評家都贊成更“娛樂化”的科普觀念。這些老一輩作家從年輕時就喜歡儒勒·凡爾納或 H·G·威爾斯這樣的作家,因此他們也支持出版冒險題材的科幻作品。有一個事實對于科學(xué)文藝委員會的發(fā)展來說不亞于一場災(zāi)難,那就是,在戰(zhàn)后不久的幾年里,每一個科學(xué)學(xué)科都缺乏任何既定的方法論和意識形態(tài)框架。至20世紀40年代末,蘇聯(lián)科學(xué)經(jīng)歷了一些學(xué)者所稱的“科學(xué)戰(zhàn)爭”,或“斯大林主義民主的游戲”。當(dāng)時每個學(xué)科都進行了長期的、曠日持久的內(nèi)部和公開辯論,以便協(xié)商出一個在政治上適時的、在科學(xué)上有前途的研究框架,并作為黨的路線予以頒布38。這些爭論的典型特征是科學(xué)研究的意識形態(tài)化,這些爭論是在蘇聯(lián)與其前西方盟友之間迅速發(fā)展的冷戰(zhàn)背景下進行的。對可疑的西方權(quán)威的“順從”,不加批判地接受據(jù)稱是“客觀”的自然規(guī)律,或不加辯證的“唯心主義”或自愿主義的研究概念,是科學(xué)家可能面臨的最嚴重的指控。遺傳學(xué)和控制論作為偽科學(xué)被禁止,以及特羅菲姆-李森科臭名昭著的拉馬克主義的確立,都是這個過程的結(jié)果。

這些關(guān)于如何將科學(xué)概念化的外部沖突,加上內(nèi)部關(guān)于審美形式的分歧,導(dǎo)致了長期的沖突和誤解。這種情況是如此極端,以至于文化部長安德烈-日丹諾夫在1946年8月對作家安娜-阿赫瑪托娃和米哈伊爾-佐夫琴科進行鎮(zhèn)壓,并封禁《列寧格勒》和《茲韋茨達》雜志(從而啟動了“日丹諾夫時代”,這是一個在文化領(lǐng)域施加極端政治壓力的時期)。這并沒有改變基本的問題,而只是加劇了“純文藝化幻象”所面臨的“失敗和錯誤”。結(jié)果,半年前還被贊譽為具有開創(chuàng)性并被提名為斯大林獎的小說或故事,往往突然被批判為“順從”資產(chǎn)階級的科學(xué)觀念,“客觀上是反革命的”39。

但漸漸的,持續(xù)不斷的內(nèi)部爭執(zhí)導(dǎo)致了一小批年輕作家和記者的崛起,他們在一些著名科學(xué)家和文藝政客的支持下,獲得了越來越大的影響力。這些 vydvizhentsy——在斯大林技術(shù)情報統(tǒng)治下的“成就者”——在1930年代就開始了他們的職業(yè)生涯,他們往往有在科研實驗室和機構(gòu)的工作經(jīng)驗。戰(zhàn)后,他們不僅加入了作協(xié),而且開始逐步為《文學(xué)報》或《共青團員報》等有影響的報紙、《星火》等流行的插圖期刊,以及《環(huán)球》或《知識就是力量》等大眾科學(xué)期刊工作。尼古拉-托曼、瓦迪姆-奧霍特尼科夫、維克多-薩帕林、弗拉基米爾-奧爾洛夫、維克多-西廷、奧列格-皮薩爾熱夫斯基和亞歷山大-卡贊采夫等都是這樣的作者,他們都出生于1905年至1916年之間。

1947年底,在作協(xié)秘書處的幫助下,這個小組通過了委員會的新章程,旨在將各種科普作品以及科幻作品歸入“富有詩意”的“科幻文藝”概念之下。新章程宣稱,該委員會的主要目標(biāo)是“為提高不同文學(xué)體裁作品的思想內(nèi)容、教育價值和藝術(shù)水平而斗爭。”40因此,根據(jù)這一教育目標(biāo),傳統(tǒng)的科普以及蘇聯(lián)科學(xué)幻想(nochnaia fantastika)受到了攻擊,因為它們忽視了科學(xué)的政治和社會背景,助長了科學(xué)的“庸俗化”41。正如該流派的批評家所指出的那樣,娛樂性和懸念性的手段常常作為一種“危險的偏離”,旨在掩蓋意識形態(tài)的無知和“非科學(xué)的方法”,而作家們必須認真考慮他們“以誰的名義”寫作42。按照這樣的教育目標(biāo),讀者被視為被動的顧客,他們不加批判地認同文字,并有可能模仿所提供的一切。因此,如果向他們提供“一流的”純文藝作品,“每一個蘇聯(lián)人,無論是知識分子、工人、民工、年輕人、成年人還是老年人”,都會閱讀這些文學(xué)作品,這是理所當(dāng)然的43。

新章程的思想內(nèi)容對實現(xiàn)這一“教育目標(biāo)”具有核心意義,因為它把矛頭指向了各種“資產(chǎn)階級偽科學(xué)”和把科學(xué)說成是聰明的“怪人”或瘋狂科學(xué)家的創(chuàng)造物44。這種新的思路使亞歷山大-波波夫斯基的《受啟發(fā)的探索者》(1945)和《以人的名義》(1948)、列夫-古米列夫斯基的《俄國工程師》(1947)和《技術(shù)大師》(1949)以及亞歷山大-多甫仁科的“愚蠢”電影《米丘林:盛開的大地》(1948)等傳記專著受到嚴厲批評45。在冷戰(zhàn)開始的背景下,科學(xué)領(lǐng)域“俄羅斯優(yōu)先”(russkoe pervenstvo)的主張加劇了“思想之戰(zhàn)”。這種愛國-民族的話語在所有學(xué)科中占主導(dǎo)地位,是戰(zhàn)后出版物與30年代戰(zhàn)前類似出版物的主要區(qū)別。戰(zhàn)前一般不存在這類話語,但現(xiàn)在甚至建立了新的書系,如關(guān)于革命前探險家的“俄羅斯旅行者”,或像《俄羅斯科學(xué)的靈魂》(1948)和《俄羅斯優(yōu)先的故事》(1950 年)這樣的集合書系46。這種話語旨在發(fā)明一種專屬俄羅斯的科學(xué)傳統(tǒng),并與俄羅斯成就的永久“純文藝化”齊頭并進,同時降低了所有自然或可能的科學(xué)障礙。科學(xué)家們被描繪成,面對反動的沙皇帝國,在志同道合的朋友的熱情支持下,為科學(xué)進步而奮斗。但面對帝國官僚機構(gòu)束縛的學(xué)術(shù)代表,他們卻無能為力。他們的斗爭在1917年以后才得到正式承認,他們斗爭的遺產(chǎn)終于在斯大林主義的現(xiàn)在得到了實現(xiàn)。

新章程中最不明確的部分是它要求提高作品的藝術(shù)水平。起初,一些評論家提議將科學(xué)工業(yè)題材的小說納入這一類型,如瓦西里-阿扎耶夫的《遠離莫斯科》(1946-48)。但人們逐漸同意,一部作品的“藝術(shù)主宰”(khodzhestvennoe masterstvo)應(yīng)該包括虛構(gòu)元素和科普元素的融合47。傳統(tǒng)上,科普的目的是展示科學(xué)進步如何改變我們對自然和人類的理解,相比之下,科學(xué)文藝將揭示俄羅斯科學(xué)不變的“靈魂”,從而揭開自然規(guī)律的神秘面紗,并使之發(fā)生巨大變化。從這個角度看,自然界不再包含任何未解的秘密或非凡的發(fā)現(xiàn),而只是一個被人類無所不能的殖民對象。伊維奇在1930年代將科學(xué)文藝定義為“發(fā)明的冒險”,因此被重新解釋為一種典型的科學(xué)“預(yù)測”(predvidenie)的俄羅斯能力48。

從更普遍的意義上講,人們可以把這種轉(zhuǎn)變概括為以下幾點。舊有的“娛樂化”科普被指責(zé)為“庸俗化”,主要是在修辭上將復(fù)雜的事物簡單化,而科學(xué)文藝則大體上否定了科學(xué)研究的所有復(fù)雜性和實驗性,而強調(diào)其遠見卓識的成分和思想上的“真實性”。這樣一來,這一文體從根本上改變了科學(xué)與虛構(gòu)(或藝術(shù))的關(guān)系:以往強調(diào)普及科學(xué)的權(quán)威性被拋棄,轉(zhuǎn)而強調(diào)虛構(gòu)的藝術(shù)性,借助于科學(xué)活動的“純文藝化”,虛構(gòu)將傳達出科學(xué)努力的簡單偉大和可以理解的真實性49。

到了40年代末,根據(jù)科學(xué)文藝委員會新章程的要求,隨著斯大林主義后期“科學(xué)戰(zhàn)爭”的結(jié)束,這一文體終于可以宣布它的第一次成功。1948年秋,斯大林宣布了“重建自然的計劃”,促進了對按照委員會章程寫作文學(xué)作品的政治要求的加強。于是,從1948年起,非虛構(gòu)類圖書開始獲得國家小說界的最高獎(khudozhestvennaia literatura)——斯大林獎,將這類作品歸入“科學(xué)文藝”體裁的范疇,使這一舉措成為可能。有一次,連續(xù)有三篇“科學(xué)文藝”作品獲獎。尼古拉-米哈伊爾沃斯的《在祖國的地圖上》(1948)、瓦迪姆-薩福諾夫的《盛開的大地》(1949)和瑪麗埃塔-沙吉尼安的《蘇聯(lián)亞美尼亞旅行記》(1950)。

從此,科學(xué)文藝被正式確認為嚴肅的、一流的文學(xué)作品,連《新世界》和《紅星》這樣“厚重”的文學(xué)期刊也開始刊載這類文學(xué)作品50。然而,這些作家越是成功地將科學(xué)文藝文本確立為關(guān)于科學(xué)與社會、未來技術(shù)發(fā)展和俄羅斯科學(xué)大師的專屬寫作方式,最初的前衛(wèi)的、革命的、創(chuàng)造實質(zhì)上新的“虛構(gòu)性”科學(xué)詩學(xué)的沖動就越是消退。

可行性的幻象:斯大林主義晚期的科學(xué)小說

由于斯大林主義后期的緊張氣氛,科學(xué)文藝類型的作品沒有由受過科學(xué)教育的參與者、觀察者寫出想象人類未來科學(xué)和社會發(fā)展的質(zhì)的飛躍的“激動人心”的新故事,而是頑固地堅持教條式地粉飾二戰(zhàn)后試圖重建的災(zāi)難性國家所面臨的災(zāi)難性問題。這一文體沒有形成對現(xiàn)實的“新認知”,而是變成了(斯大林主義)當(dāng)下的逃避主義夢工廠。眾多的小說、故事和文學(xué)素描生動地描述了“共產(chǎn)主義的田野”,描述了一個被毀壞得無法辨認的“新地球”,描述了科學(xué)集體利用新發(fā)明的研究儀器開辟新的“通往深處的道路”,揭示自然界最后的秘密51,正如維克多-薩帕林所寫的短篇小說《柔婭-維諾格拉多娃的一天》(1948)中的女主人公熱情洋溢地說道:

他們來了,蘇聯(lián)技術(shù)的代表,新一代的工程師!對他們來說,沒有什么是不可行的。一切都是技術(shù)的問題。如果有必要,他們會把幾十個自來水廠的控制系統(tǒng)自動化,強迫汽車聽從人類的聲音——只要目的明確,能把人類從機械的勞累中解放出來,把他們解放出來進行創(chuàng)造性的工作,一切都可以做到。52

這種對技術(shù)和科學(xué)進步的無限可能性的熱情,就是這種俄羅斯優(yōu)先的新科學(xué)文藝詩學(xué)以及為共產(chǎn)主義社會服務(wù)的意識形態(tài)下真實的科學(xué)活動的核心。這也解釋了為什么任何一絲明確的對戰(zhàn)后饑荒,對被破壞的工農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施,或?qū)σ驊?zhàn)爭和古拉格而遭受創(chuàng)傷的人民的現(xiàn)實性的提法,都被撲滅了。

這種斯大林主義的科學(xué)詩學(xué),在解凍時期被定性為對現(xiàn)實的“虛飾”,最典型的、影響極大的代表是弗拉基米爾-涅姆佐夫。涅姆佐夫是專業(yè)的無線電技術(shù)工程師,他在1920年代成為無產(chǎn)階級文化詩人,然后成為弗拉基米爾-馬雅可夫斯基的熱心追隨者,之后他開始在阿列克謝-加斯特夫著名的中央勞動研究所工作53。在30年代和戰(zhàn)爭期間,他注冊了大約20項無線技術(shù)專利,1946年他進入作協(xié)。在斯大林時代后期,他每年至少出版兩本書,發(fā)行量非常大。但斯大林去世后,在解凍時期,涅姆佐夫的大量科幻小說被認為寫得太差,太無聊,以至于流傳著這樣的傳言:只有一個人真正讀完了他的小說,那就是在科幻小說領(lǐng)域以讀過所有東西而聞名的人——根里奇·阿奇舒勒,他以根里奇·阿爾托夫的筆名發(fā)表小說。因而在解凍時期,涅姆佐夫也就作為當(dāng)時所謂的“眼前目標(biāo)的幻想”(fantastika blizhnego pritsela)的典型例子而聞名,這是專門描述即將到來的社會主義未來的科幻小說,其中沒有任何激動人心的夢幻前景。

但是,如果我們仔細觀察這些小說,就會發(fā)現(xiàn),雖然這些小說確實讀起來很累——一般來說,所有晚期斯大林主義的小說都是如此——涅姆佐夫是以一種非常特殊的方式給虛構(gòu)的科學(xué)現(xiàn)實涂上裝飾的。例如,他的小說《儀器“SL-1”》在1947年至1951年期間出版了四版54。小說以烏拉爾山為背景,描寫了年輕的工程師們正在建造一種“嗅覺增強器”,可以遠距離“聞到”稀有金屬的味道55。雖然他們未能在山下發(fā)現(xiàn)任何搶手的金屬,但他們在森林里遇到了一個叫奧梅金的孤獨科學(xué)家,他用塑料材料做實驗,并用塑料給自己蓋了一整棟房子56。奧梅金自稱是“塑料時代”(vek plastmassy)的“發(fā)燒友”,他堅信這個時代將取代現(xiàn)在的“鋼鐵時代”57。他盛贊塑料材料,因為它們可以隨意成型、提煉、固化、變得有彈性。他向驚奇的年輕工程師們展示了他的塑料房子,它沒有尖銳的邊緣,穩(wěn)定、不銹、完全透明。但它的墻壁可以隨意變色,溫度可以任意調(diào)節(jié)58。同時,這位科學(xué)家還在用超聲波進行實驗,以改變不銹鋼的分子結(jié)構(gòu),或改變房子墻壁的物質(zhì)和顏色,使它們不再漂白和老化。以這樣的方式,他把當(dāng)?shù)氐奈幕^改造成了一間名副其實的奇跡之室59。

這段簡短的情節(jié)概括已經(jīng)暗示了涅姆佐夫作品中具體的“科學(xué)文藝”特征。首先,孤獨的科學(xué)家奧梅金這個姓氏在俄語中是很有意義的,因為它一下子讓人聯(lián)想到亞歷山大-普希金的小說《葉甫蓋尼·奧涅金》中的主人公,高爾基認為,這個文學(xué)英雄代表了 19 世紀俄國文學(xué)的典型現(xiàn)象——“多余的人”。這是一個悲劇性的人物,“對他來說,生活似乎是狹窄的,他覺得自己在社會中是多余的,他在其中為自己尋找一個舒適的位置,但沒有找到,于是受苦、死亡,或與對他充滿敵意的社會和解,或沉淪于醉酒或自殺。”60同時,“奧梅金”這個姓氏暗指希臘字母表的最后一個字母“歐米茄”。因此,如果這篇短篇小說也在形象意義上涉及斯大林政權(quán)的阿爾法和歐米茄,那么,奧梅金的名字在某種程度上表明了斯大林主義“科學(xué)文藝”詩學(xué)的某種死胡同,或者至少是與它的美好未來相去甚遠。

《葉甫蓋尼·奧涅金》▲

而且,發(fā)明即將到來的“塑料時代”的所有奇跡的不是熱情洋溢的青年工程師集體,而是孤立無援的科學(xué)家,而科學(xué)家又反過來激勵著青年。此外,小說將背景設(shè)置在西伯利亞烏拉爾的森林地區(qū),也可能暗示了古拉格制度的遺址,被流放的科學(xué)家的形象也是如此,他過著孤僻的生活,不喜歡談?wù)撨^去,已經(jīng)失去了年輕時的樂觀精神。

主人不想回憶過去, 我從他的語氣中感覺到了這一點,但他向我提到了一個最大的研究機構(gòu)的名字, 在那里進行著復(fù)雜的新型建筑和內(nèi)襯材料的研究,我們的經(jīng)濟需要這些材料。

“唉,我們的年輕人啊!” 奧梅金嘆息著說,“我真羨慕他們的好奇心,他們的樂觀精神。生活是美好的,科學(xué)是光明磊落的,看到的一切都是顯而易見的。俗話說:‘你還沒被油炸的公雞啄過呢’。”他打了個寒顫,好像不想記起一些不方便的事情,但他還是想表達自己的想法,于是他繼續(xù)說下去,笨重地坐在一張細長的椅子上。61

奧梅金的主要科學(xué)激情——一個新的塑料時代的開始,它將取代現(xiàn)在的鋼鐵時代——也可以被解釋為對要克服的“斯大林時代”的直接暗示,而同時他的透明塑料房子也可以被理解為對“斯大林主義科學(xué)”的矛盾隱喻,這一概念在“科學(xué)戰(zhàn)爭”中已經(jīng)形成、完善、固化、變得有彈性,并根據(jù)需要改變顏色62。

但塑料不僅是一種可塑性極強的材料,如透明房子的形狀所示,它可以隨意變色和調(diào)溫。“塑料時代”還暗指斯大林主義后期試圖完全觀察、控制和監(jiān)視每個人。在這個意義上,主人公奧梅金本人——以他個人的挫敗感和職業(yè)熱情——讓人聯(lián)想到所有被放逐到西伯利亞古拉格的科學(xué)家。而在暗指普希金的《奧涅金》時,他也暗示了所有以前熱心于社會主義計劃的作家和支持者,他們在大恐怖中被謀殺,或被流放到西伯利亞勞改營,盡管他們常常試圖按照當(dāng)前的政治路線來調(diào)整或“塑造”自己。其中包括如瓦爾拉莫夫這樣的作家。

在涅姆佐夫的短篇小說中可以讀到的,正是這種矛盾的隱喻底色,即使是最守成的作品也貫穿其中。換句話說,他們強調(diào)的透明性、可行性和集體性到最后也意味著,在某種意義上,科學(xué)文藝概念的根本失敗。

結(jié)論

1930年代初,隨著RAPP和1920年代所有其他文藝運動的解散,人們開始使用科學(xué)藝術(shù)文學(xué)一詞。在1934年第一次全蘇作家代表大會召開前夕,高爾基和馬沙克等有影響的文學(xué)活動家普及了“科學(xué)文藝”的概念,認為這是調(diào)和現(xiàn)代主義、前衛(wèi)主義的科學(xué)革命夢想與斯大林主義的社會主義發(fā)展“夢工廠”設(shè)想的最全面的方法63。“科學(xué)文藝”這個詞承諾不僅容納前衛(wèi)運動的內(nèi)容,而且容納它們的幾種藝術(shù)形式和文學(xué)手段。但無論是讀者還是作家都沒有真正接受這一流派,所以它未能發(fā)展成為一種既定的、有效的普及科學(xué)或普及科幻小說的方式,它最終只持續(xù)了極短的時間,從1934年底到1936年初。

但在戰(zhàn)后時期,在完全不同的政治和文化環(huán)境下,這個詞卻得到了驚人的復(fù)興。特別是在1948年到1953年之間,人們試圖用這個詞語形成一種新的自力更生的文學(xué)流派,至少從表面上看,它奠定了斯大林主義晚期關(guān)于一個沒有沖突、以俄羅斯科學(xué)和工程技術(shù)為基礎(chǔ)的共產(chǎn)主義社會的夢想的完美愿景。但正如涅姆佐夫的《儀器“SL-1”》所展示的那樣,盡管這一時期最終實現(xiàn)了官方科學(xué)話語的基本統(tǒng)一,但即便是這一文體,也透露出斯大林主義晚期科學(xué)文化內(nèi)部深深的矛盾不安。尤其是主人公的形象和他的科學(xué)發(fā)明,暗示了在光鮮的科學(xué)文藝表面下潛藏的暴力和壓抑的現(xiàn)實。

所有關(guān)于科學(xué)新詩學(xué)的討論,所有關(guān)于它的概念,以及所有歸于它的著作,在后斯大林時代很快就被遺忘了,因為所謂的解凍迎來了一種基于控制論、宇宙論和系統(tǒng)論的新的科學(xué)熱情。在這個據(jù)稱“醫(yī)生受到尊重”而“詞人受到忽視”的新時代,科幻小說這一類型經(jīng)歷了驚人的復(fù)興。又或者“科學(xué)文藝”干脆就被丟棄了,許多以前支持那種“科學(xué)新詩學(xué)”的人們?nèi)匀环e極地參與大眾科學(xué)和小說的出版工作64。但是,當(dāng) C.P.斯諾宣稱西方的《兩種文化》(1959)——人文科學(xué)和自然科學(xué)之間——存在著似乎不可逾越的鴻溝時,蘇聯(lián)卻在進行跨學(xué)科的努力,以期振興“科學(xué)藝術(shù)文學(xué)”這一文體,使之成為一種“思想的戲劇”,一 種“對知識的科學(xué)追求,一種缺乏歷史和個性的無人區(qū)”65。達尼爾-達寧是這一短暫重生的最著名的倡導(dǎo)者。1960年,他出版了關(guān)于現(xiàn)代物理學(xué)的綱領(lǐng)性暢銷書《陌生世界的必然性》, 并在同年發(fā)起出版了年鑒《通往未知世界的道路》66。盡管該期刊能夠持續(xù)四十年,但其24卷的內(nèi)容從未在不同學(xué)科之間或科學(xué)愛好者圈子之外建立起一個有影響力的討論論壇。相反,它往往只是復(fù)制了斯大林主義前輩們的許多“純文藝化的幻想”而已67。

注釋及參考文獻

1.Varlam Shalamov, “O moei proze” (1971), in his Vse ili nichego: Esse o poezii i proze (St. Petersburg, 2015), 115–42.

2.Varlam Shalamov, “Nauka i khudozhestvennaia literatura,” Front nauki i tekhniki, 1934, no. 12:84–91), reprinted in his Vse i nichego: Esse o poezii i proze (St. Petersburg 2015), 51–84. Unless otherwise noted, all translations are by the author.

3.遺憾的是,從 1930 年代開始,幾乎沒有任何關(guān)于瓦爾拉姆-沙拉莫夫的傳記資料,也沒有關(guān)于他從事科幻文學(xué)的思想和動機。即使是幾十年后他關(guān)于這一時期的少數(shù)自傳性聲明,也沒有提到這個話題。這就更令人遺憾了,因為這種所謂進步的 "新文體",也可以理解為對社會主義大工地和古拉格集中營中強迫勞動的殘酷現(xiàn)實的一種隱瞞和粉飾。這方面最突出的例子是馬克西姆-高爾基在 1934 年編輯的《別洛莫爾運河》集體卷,許多以前的前衛(wèi)作家都參加了這一卷。追溯“科學(xué)小說文學(xué)”與古拉格之間的這種奇特關(guān)系,需要單獨寫一篇文章。關(guān)于沙拉莫夫,見Franziska Thun-Hohenstein, “Remembering the Gulag: Varlam Shalamov’s Poetics of Speaking and Being Silent,” in Filologia, Memoria e Esquecimento, ed.Fernando Mota Alvas et al. (Braga, Portugal, 2010), 71–95. On Gorky’s collective volume see Cynthia A. Ruder, Making History for Stalin: The Story of the Belomor Canal (Gainesville, 2003).

4.See, for example, Richard Stites, Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution (New York 1989); and John E. Bowlt and Olga Matich, eds., Laboratory of Dreams: The Russian Avant-Garde and Cultural Experiment (Stanford 1990).

5.鮑里斯·葛羅斯從根本上挑戰(zhàn)了這種解讀,將斯大林主義描述為所有前衛(wèi)夢想的實現(xiàn)。但在這樣做的時候,他只是顛倒了常見的概念,卻沒有對復(fù)雜的轉(zhuǎn)變給出更深入的見解。See Groys, The Total Art of Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond (London 2011).

6.Catriona Kelly, “New Boundaries for the Common Good: Science, Philanthropy, and Objectivity in Soviet Russia,” in Constructing Russian Culture in the Age of Revolution, 1880–1940, ed. Catriona Kelly et al. (Oxford 1998), 238. See also James T. Andrews, Science for the Masses: The Bolshevik State, Public Science, and the Popular Imagination in Soviet Russia, 1917–1934 (College Station, 2003).

7.See Grigorii Mishkevich, Doktor zanimatel'nych nauk: Zhizn' i tvorchestvo Iakova Isidorovicha Perel'mana (Moscow 1986); and Boris Liapunov, “‘Zavtrak v nevesomoi kuchne’: Posleslovie,” Iskatel', 1962, no. 3:157.

8.See Boris Liapunov, V mire fantastiki: Obzor nauchno-fantasticheskoi i fantasticheskoi literatury, 2nd ed. (Moscow 1975), 49–50; and Andrews: Science for the Masses, 86–87.

9.Matthias Schwartz, Expeditionen in andere Welten, Expeditionen in andere Welten: Sowjetische Abenteuerliteratur und Science Fiction von der Oktoberrevolution bis zum Ende der Stalinzeit (Cologne, 2014), 242.

10.Eleonora A. Lazarevich, Iskusstvo populiarizatsii: Akademiki S. I. Vavilov, V. A. Obruchev, A. E. Fersman

– Populiarizatory nauki (Moscow 1960), 62–109.

11.See Nikolai Krementsov, Revolutionary Experiments: The Quest for Immortality in Bolshevik Science and Fiction (New York, 2014); James T. Andrews, Red Cosmos: K. E. Tsiolkovskii, Grandfather of Soviet Rocketry (College Station, 2009); Michael Hagemeister, “Konstantin Tsiolkovskii and the Occult Roots of Soviet Space Travel,” in The New Age of Russia: Occult and Esoteric Dimensions, ed. Birgit Menzel et al. (Munich, 2012), 135–50; and Igor J. Polianski, “Das Unbehagen der Natur: Sowjetische Popul?rwissenschaft als semiotische Lektüre,” in Laien, Lektüren, Laboratorien: Künste und Wissenschaften in Russland 1860– 1960, ed. Matthias Schwartz et al. (Frankfurt am Main, 2008), 71–113.

12.Joseph Bristow, Empire Boys: Adventures in a Man’s World (London 1991); Martin Green, The Adventurous Male: Chapters in the History of the White Male Mind (University Park, PA, 1993); John Rieder, Colonialism and the Emergence of Science Fiction (Middletown, 2008).

13.米哈伊爾·布爾加科夫(Mikhail Bulgakov)、安德烈·普拉東諾夫(Andrei)或葉夫根尼·扎米蒂(Evgenii Zamiatin)在 1920 年代的早期諷刺和反烏托邦作品,也必須局限于這種常見的冒險科幻小說和娛樂性科普作品,并以文學(xué)的方式進行處理。See Yvonne Howell, “Eugenics, Rejuvenation, and Bulgakov’s Journey into the Heart of Dogness,” Slavic Review 65:3 (2006): 544–562; and Matthias Schwartz, “Das Ende von Petersburg: Utopie und Apokalypse in der russischen Literatur des Fin de Siècle,” Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 11 (2015): 982–1000.

14.最著名的社會主義烏托邦是亞歷山大-波格丹諾夫?qū)懙囊徊扛锩靶≌f《紅星》(Krasnaia zvezda,1908)。這部小說被布爾什維克贊譽為典范,只是在 1920 年代末,由于作者在普羅列特庫爾特組織中的作用和他與尼古拉-布哈林的關(guān)系密切,成為不受歡迎的人,才淪為恥辱和遺忘。其他部分烏托邦小說,如Iakov Okunev 經(jīng)常被引用的小說《即將到來的世界》(Griadushchii mir,1923)或Vadim Nikol'skii 的《一千年》(Chereztysiachi let,1927)從未在大的科學(xué)大眾雜志上發(fā)表,幾乎沒有任何公眾影響。關(guān)于波格丹諾夫小說的矛盾性,見 Phillip Wegner, Imaginary Communities: Utopia, the Nation, and the Spatial Histories of Modernity (Berkeley 2002); Schwartz, Expeditionen in andere Welten, 182–85; and Stites, Revolutionary Dreams, 167–89.

15.Polianski: “Das Unbehagen der Natur,” 79.

16.See Margarete V?hringer, Avantgarde und Psychotechnik: Wissenschaft, Kunst und Technik der Wahrnehmungsexperimente in der frühen Sowjetunion (Gottingen 2007); Boris Gasparov, “Development or Rebuilding: Views of Academician T. D. Lysenko in the Context of the Late Avant-Garde,” Laboratory of Dreams, 133–50; Barbara Wurm, “Factory,” in Revoliutsiia! Demonstratsiia! Soviet Art Put to the Test, ed. Matthew S. Witkovsky and Devin Fore (Chicago 2017), 218–25; and Stites, Revolutionary Dreams, 145–64.

17.Schwartz: “How ‘Nauchnaya fantastika’ Was Made: The Debates About the Genre of Science Fiction from NEP to High Stalinism,” Slavic Review 72:2 (2013): 224–46.

18.據(jù)此,高爾基在《關(guān)于主題》一文中開創(chuàng)性地提出了“形象化的科學(xué)文藝思維”的新方式,這在 1933 年 10 月就已經(jīng)開始了。See Vsevolod A. Revich, “Nauchno-khuozhestvennaia literatura,” Bol'shaia sovetskaia entsiklopediia, vol. 17 (Moscow 1974), 203–4. At first, Gorky and Marshak still used the attributes “scientific-fictional” or “fictional-scientific” randomly (Schwartz, Expeditionen, 292–303).

19.因此,馬沙克和高爾基以一種非常相似的方式重新提出了多年前針對傳統(tǒng)兒童文學(xué),特別是針對童話類型的論點,指責(zé)童話不世故,使年輕讀者遠離現(xiàn)實。現(xiàn)在,兩位作家又重復(fù)了這樣的指責(zé),反對科普中的發(fā)明世界和科幻小說中的夢幻逃避主義(nauchnaia fantastika)。關(guān)于 20 世紀 20 年代圍繞兒童文學(xué)的爭論,見 Marina Balina and Larissa Rudova, “Introduction (Special Forum Issue. Russian Children’s Literature. Changing Paradigms),” Slavic and East European Journal 49:2 (2005): 186–98.

20.Samuil Marshak, “Sodoklad S. Ia. Marshaka o detskoi literature,” Pervyi vsesoiuznyi s''ezd sovetskikh pisatelei 1934: Stenograficheskii otchet (Moscow, 1934), 31.

21.更多細節(jié)見 Schwartz, Expeditionen, 292–303.

22.Marshak, “Sodoklad S. Ia. Marshaka o detskoi literature,” 20–38.

23.Boris Liapunov, M. Il'in: Kritiko-biograficheskii ocherk (Moscow, 1955), 74.

24.馬利克出版社在 1932 年出版了約翰-赫特菲爾德設(shè)計的該書版本,書名為 Fünf Jahre, die die Welt ver?ndern[《震撼世界的五年》],顯然是對約翰-里德關(guān)于十月革命的暢銷書《震撼世界的十天》(1919)的戲仿。見 M.伊爾金[Il'in],F(xiàn)ünf Jahre, die Welt ver?ndern:Erz?hlung vom gro?en Plan(柏林,1932)。英譯本以《新俄國的初級階段:五年計劃的故事》(波士頓,1931)出版。

25.據(jù)此,他以下的一些主要著作也有類似的書名。《山與人:改造自然的故事》(Gory i liudi:Rasskazy o perestroike prirody, 1935);《物的故事》(Rasskazy o veshchakh,1936),是一本早期小冊子的修訂集;《機器的故事》(Rasskazy o mashinakh, 1949);《你周圍的故事》(Rasskazy o tom,chhto tebia okruzhaet,1953);《作為建設(shè)者的人民:第五個五年計劃的故事》(Narod-stroitel': Rasskazy o piatom piatiletii,1955,遺作)。關(guān)于伊爾英的文學(xué)生涯,詳見Matthias Schwartz, "Factory of the Future: On M. Il'in's 'Scientific- Fictional Literature'," Russian Literature 103-5 (January-April 2019): 259-81.

26.Aleksandr Ivich, Prikliucheniia izobretenii, 2nd rev. ed. (Leningrad, 1935), 111–16.

27.Ibid., 117–26.

28.Schwartz, Expeditionen in andere Welten, 402–16.

29.Marshak, “Sodoklad S. Ia. Marshaka o detskoi literature,” 34.

30.Mikhail Ia. Lapirov-Skoblo, “Rech' prof. M. Ia. Lapirov-Skoblo,” Pervyi vsesoiuznyi s''ezd sovetskikh pisatelei 1934, 435.

31.See Aleksei Tolstoi, Fedor Gladkov, Valentin Kataev, Nikolai Aseev, Ianka Kupala, Ivan Evdokimov, Panteleimon Romanov, Vladimir Bill'-Belotserkovskii, Mykola Bazhan, and M. Il'in, “Otvetnoe slovo pisatelei nashei strany (anketa ‘bor'by za tekhniku’),” Bor'ba za techniku 17–18 (1934): 9–15.

32.造成這種不感興趣的原因是多方面的。雖然“科學(xué)文藝”這個名詞按理說應(yīng)該把以前低端的、二流的科普文體提升到真正的高端文學(xué)的高度,但大多數(shù)作家還是認為它不值一提。除此之外,因有關(guān)其任務(wù)和形式的激烈論爭,以及對“一五計劃”期間圍繞科幻和科普的爭論的回憶,都讓許多人望而卻步。

33.Lev Gumilevskii, “Spiski knig vmesto izdatel'skikh planov,” and M. Il'in, “Zamechaniia k planu Detizdata,” both in Detskaia literatura 2 (1939): 53–59 and 51–53, respectively; Aleksandr Ivich, “Viktor Shklovskii v detskoi literature, “ Detskaia literatura 3 (1939): 54–58.

34.For more detail see Schwartz, Expeditionen in andere Welten, 331–40.

35.Lev Gumilevskii, “Neumiraiushchaia fantazma,” Detskaia literatura 8 (1939): 22.

36.Ibid.

37.在 1951 年 3 月的一次內(nèi)部辯論中,作家格奧爾基-圖什坎是這樣描述該委員會的(Schwartz,Expeditionen in andere Welten,567)。

38.See Alexei Kojevnikov, “Games of Stalinist Democracy: Ideological Discussions in Soviet Sciences, 1947– 52,” in Stalinism: New Directions, ed. Sheila Fitzpatrick (London, 2000), 142–75; and Ethan Pollock, Stalin and the Soviet Science Wars (Princeton, 2007).

39.Schwartz, Expeditionen in andere Welten, 518–28.

40.Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv literatury i isskustva (RGALI), f. 631, op. 15, ed. khr. 816, l. 86.

41.Vasilii Zacharchenko, “Za vysokoe kachestvo knig po istorii nauki i tekhniki,” Pravda, July 11, 1951, 2.

42.Ibid. 另見奧列格-皮薩爾熱夫斯基在關(guān)于科學(xué)文藝委員會方向的內(nèi)部報告, RGALI, f. 631, op. 15, ed. khr. 787, l. 5.

43.根據(jù)瓦季姆-薩福諾夫在他的 "蘇聯(lián)科學(xué)-小說文學(xué) "概念化中的說法,RGALI, f. 631, op. 22, ed. khr. 23, l. 26.

44.Viktor Sytin at an internal discussion in May 1949, RGALI, f. 631, op. 22, ed. khr. 23, l. 61.

45.See Zakharchenko, “Za vysokoe kachestvo,” 2; RGALI, f. 631, op. 22, ed. khr. 18, ll. 5–6; Ibid., f. 631, op. 22, ed. khr. 43, ll. 1–108.

46.這套叢書由地理文學(xué)出版社 Geografizdat 于 1947 年建立,收錄了N.N.Mikliulkho-Maklai(1948 年)和俄羅斯人類學(xué)家I.I.Babkov 的Po Afrike(1949 年)等科學(xué)旅行家和環(huán)球旅行者的傳記。See also I. V. Kuznetsov, ed., Liudi russkoi nauki: Ocherki o vydaiushchikhsia deiateliakh estestvoznaniia i tekhniki, 2 vols. (Moscow, 1948); and V. Bolkhovitinov et al., eds., Rasskazy o russkom pervenstve (Moscow, 1950).

47.見 1951 年 4 月關(guān)于該流派進一步發(fā)展的內(nèi)部討論,RGALI, f. 631, op. 22, ed. khr. 42, ll. 92–98.

48.在戰(zhàn)后的文章中,伊維奇仍然保持著對“發(fā)明”藝術(shù)的興趣,但現(xiàn)在他把它重新解釋為心靈預(yù)測可能的解決方案的能力。See Aleksandr Ivich, “Predvidenie,” Znanie – sila 7 (1948): 1–4.

49.關(guān)于這些復(fù)雜的、部分矛盾的轉(zhuǎn)變,詳見 Polianski,"Das Unbehagen der Natur",92.

50.RGALI, f. 631, op. 22, ed. khr. 23, ll. 19–23, 35–36.

51.See Aleksandr Kazantsev, “Na poliakh Kommunizma,” in his Mashiny polei Kommunizma: Rasskazy o mashinakh, ikh sozdateliakh i komandirakh (Moscow, 1953), 192–208; Viktor Saparin, “Novaia planeta” (1949), in his Novaia planeta: Nauchno-fantasticheskie rasskazy i ocherki (Moscow, 1950), 3–17; Vadim Okhotnikov, Dorogi v glub' (Moscow, 1950); and idem, V mire iskanii: Nauchno-fantasticheskie povesti i rasskazy (Moscow/ Leningrad, 1952).

52.Saparin, “Den' Zoi Vinogradovoi,” in Novaia planeta, 18–70, esp. 69.

53.有關(guān)Nemtsov 的傳記請參見 Genadii Prashkevich, Krasnyi sfinks: Istoriia russkoi fantastiki ot V. F. Odoevskogo do Boris Shterna (Novosibirsk, 2007), 391–407. See also RGALI, f. 631, op. 22, ed. khr. 5, l. 50.

54.Schwartz, Expeditionen in andere Welten, 593–608.

55.Vladimir Nemtsov, “Apparat ‘SL-1’” (1947), in his Nauchno-fantasticheskie povesti (Moscow, 1951), 427–565.

56.Ibid., 446–65.

57.Ibid., 465.

58.Ibid., 465–79.

59.Ibid., 541–53.

60.Maksim Gorky, “Soviet Literature,” in Problems of Soviet Literature (by Andrei Zhdanov and others at the Soviet Writers’ Congress 1934), (Leningrad, 1935), 25–69, available at https://www.marxists.org/archive/gorky-

maxim/1934/soviet-literature.htm.

61.Nemtsov, “Apparat ‘SL-1,’” 471. "ne kleval vas zharenyi petuch "這句話的字面意思是 "你至今沒有任何不便"。

62.埃拉娜-戈梅爾曾對阿卡迪和鮑里斯-斯特魯加茨基在六七十年代的科幻小說中類似的文學(xué)策略進行了分析,認為這是某種“審查的詩學(xué)”,其中寓言和文字的解讀交織在一起,不無問題。毫無疑問,它的一些特征已經(jīng)出現(xiàn)在斯大林后期的作品中,比如涅姆佐夫的文本。參見Gomel, “The Poetics of Censorship: Allegory as Form and Ideology in the Novels of Arkady and Boris Strugatsky,” Science Fiction Studies 22 (1995): 87–105. 當(dāng)然,透明的塑料房子也包含著對水晶宮的暗示, 如在尼古拉-車爾尼雪夫斯基的小說《怎么辦》中出現(xiàn)的薇拉-帕夫洛夫娜的第四夢。關(guān)于俄羅斯思想史上的這一符號, 也 可 參 見 Natalia V. Kovtun, “On the Ruins of the ‘Crystal Palace’ or the Fate of Russian Utopia in the Classical Era (N. G. Chernyshevsky, F. M. Dostoevsky, M. E. Saltykov-Shchedrin),” Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 7:4 (2011), 1045–57, available at journal.sfu- kras.ru/en/number/2433.

63.在這個意義上,伊爾因可以作為鮑里斯-格羅伊斯關(guān)于 "斯大林主義的全部藝術(shù) "的論述的一個完美例子 (Groys, The Total Art of Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond [London, 2011].

64.Boris Slutskii, “Fiziki i liriki,” Literaturnaia gazeta, October 13, 1959. See also Loren R. Graham, Moscow Stories (Bloomington 2006); Matthias Schwartz, “A Dream Come True: Close Encounters with Outer Space in Soviet Popular Scientific Journals of the 1950s and 1960s,” in Soviet Space Culture: Cosmic Enthusiam in Socialist Societies, ed. Carmen Scheide et al. (New York, 2011), 232–50; and Slava Gerovitch, From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics (Cambridge, MA, 2002).

65."思想的戲劇性 "是阿爾伯特-愛因斯坦提出的一個特征,被達尼埃爾-達寧引用為一個定義性的說法。參見Mark Kuchment, "Bridging the Two Cultures: The Emergence of Scientific Prose,"in Science and Soviet Social Order,ed. Loren R. Graham(Cambridge,MA,1990),327。沒有個性和歷史(敘事)的科學(xué)散文的觀念,直接指涉沒有情節(jié)的散文的前衛(wèi)觀念和對事物傳記的呼喚 (Schwartz, “Factory of the Future”)。

66.許多長期支持科學(xué)文藝的人都積極參加了年鑒。除達寧外,該刊編輯部還列出了臭名昭著的斯大林主義活動家維克托-西廷和斯大林獎獲得者尼古拉-米哈伊洛夫,還包括奧列格-皮薩爾熱夫斯基和古生物學(xué)家、暢銷科幻小說作家伊萬-葉夫雷莫夫。關(guān)于該期刊的出現(xiàn)和建立,詳見庫奇門:《彌合兩種文化》,329-34。

67.因此,庫奇門特提到了這一文體的三個顯著特點:首先,它帶有“蘇聯(lián)社會等級結(jié)構(gòu)的印記”;其次,它關(guān)心的是“以有利的角度介紹科學(xué)”,而不是“批判性地評價科學(xué)現(xiàn)象”;最后,它“是蘇聯(lián)文化機構(gòu)的一部分”,沒有遇到任何“嚴肅的公眾批評”。所有這些特點都已經(jīng)是斯大林后期的特點(同上,339-40)。

作者:MATTHIAS SCHWARTZ 翻譯:三豐(基于 DeepL 修訂)原刊于The Russian Review 79 (July 2020): 415–31