吳中杰:魯迅畫論

魯迅從小喜愛圖畫,年既老而不衰。他能畫,有《朝花夕拾》插圖“活無常”為證,但不常畫,不是畫家;他善于藝術設計,民初時曾參與國徽的設計,后又為北京大學設計過校徽,還常為自己編輯出版的書籍雜志設計封面和版式,但不以此為業;他有極高的鑒賞力,可謂美術鑒賞家。二十世紀一〇年代初剛到北京不久,他曾買過當時名畫家林琴南的畫葉,看后的評價是“亦不甚佳”;他藏畫甚富,卻從來不用以貿利,倒是常常自費翻印出來做普及推廣工作;他不會木刻,卻是新興木刻藝術的倡導者,從而培養了一批木刻人材,在中國畫壇上組成一支生力軍,開創了一個藝術領域;他對美術常有所論,是個美術評論家,但沒有畫論專著,主要是通過雜文、序跋、書信和演講等形式來發表意見,因為具有現實針對性,其作用遠勝過一些學院派的高頭講章。

“活無常”,魯迅繪

從學院派的眼光看來,他的理論不成系統,沒有體系,算不得美術家或美學家。而魯迅也并不想做什么家,他在遺囑中曾諄諄告誡他的兒子,“萬不可去做空頭文學家或美術家”。他所看重的是切實有用的工作,就美術方面而言,就是推動藝術創作,提高群眾欣賞水平。

因此,從當時美術界的創作實際和文化界的論爭中心出發,來看魯迅的美術評論,也許更能體會出它的歷史作用。

從文字記載上看,魯迅最早的美術評論,是一九一二年六七月間在教育部舉辦的夏期講演會上所講的《美術略論》,一共講了四次,應該是有系統的論述,可惜沒有留下講稿,也不見聽講者記述,無從了解其內容。其次是一九一三年二月發表在《教育部編纂處月刊》第一卷第一冊上的署名文章《擬播布美術意見書》(以下簡稱《意見書》)。其時,臨時教育會議已取消原教育總長蔡元培所提出的審美教育方針,但魯迅仍寫出這份《意見書》,意在逆向而行,繼續推行審美教育。因此,這份意見書,可以看作魯迅堅持審美教育方針的計劃書。

在這份《意見書》里,魯迅首先對“何謂美術”做出界定。他說:“蓋凡有人類,能具二性:一曰受,二曰作。受者譬如曙日出海,瑤草作華,若非白癡,莫不領會感動;既有領會感動,則一二才士,能使再現,以成新品,是謂之作。故作者出于思,倘其無思,即無美術。然所見天物,非必圓滿,華或槁謝,林或荒穢,再現之際,當加改造,稗其得宜,是曰美化,倘其無是,亦非美術。故美術者,有三要素:一曰天物,二曰思理,三曰美化。”離開了這三個要素,便不成美術。所以魯迅認為美術與他物的界域極嚴:“刻玉之狀為葉,髹漆之色亂金,似矣,而不得謂之美術。象牙方寸,文字千萬,核桃一丸,臺榭數重,精矣,而不得謂之美術。幾案可以弛張,什器輕于攜取,便于用矣,而不得謂之美術。太古之遺物,絕域之奇器,罕矣,而非必為美術。重碧大赤,陸離斑駁,以其戟刺,奪人目精,而非必為美術,此尤不可不辨者也。”

魯迅藏南陽漢畫像磚

不過,這里所謂“美術”,與時下通行意義上專指造型藝術者又有所不同,它是所有藝術門類的通稱。魯迅從上述三要素出發,認為“茍合于此,則無間外狀若何,咸得謂之美術;如雕塑,繪畫,文章,建筑,音樂皆是也”。這就是說,他在《意見書》中所論述的,不僅是造型藝術,而且是整個藝術或美學領域。只是本文僅從造型藝術一項著眼而已。

這份《意見書》可謂魯迅藝術論的綱領。他此后的許多畫論,也正是從上述三要素出發加以論述的。

一、美術創作的現實性

藝術,是現實的反映;繪畫,是生活的摹寫。所以藝術與現實的關系,便是藝術論中的首要問題。正是從這一點出發,魯迅論畫,特別強調其真實性;從現實出發,符合生活實際,這是他對畫家的基本要求。

藝術創作必然有夸張,也會有變形,但只要從現實出發,讀者總能從中看到當時的生活實際狀況。所以魯迅常常叫人從繪畫中去考察歷史面貌。比如,青年作家姚克要寫歷史小說,向魯迅請教有關秦代的典章文物,魯迅就建議他去看漢代石刻,說:“生活狀況,則我以為不如看漢代石刻中之《武梁祠畫像》……漢時習俗,實與秦無大異,循覽之后,頗能得其仿佛也。”(1934年2月11日信)他自己曾經打算翻印所收藏之漢畫像石,也是從反映當時之生活狀況出發來取材。他在一九三五年十一月十五日致臺靜農信中說:“我陸續曾收得漢石畫像一篋,初擬全印,不問完或殘”,但“材料不完,印工亦浩大,遂止;后又欲選其有關于神話及當時生活狀態,而刻劃又較明晰者,為選集,但亦未實行。南陽畫象如印行,似只可用選印法”。對外國生活情況的了解,也往往借助于書籍的插圖。他在《〈死魂靈百圖〉小引》中說:“不過那時的風尚,卻究竟有了變遷,例如男子的衣服和現在雖小異大同,而閨秀們的高髻圓裙,則已經少見;那時的時髦車子,并非流線形的摩托卡,卻是三匹馬拉的篷車,照著跳舞夜會的所謂炫眼的光輝,也不是電燈,只不過許多插在多臂燭臺上的蠟燭:凡這些,倘使沒有圖畫,是很難想象清楚的。”據戲劇家于伶回憶,魯迅在觀看果戈理話劇《欽差大臣》的演出后,曾對劇組人員說,服裝可參考《死魂靈》插圖中的繪畫,務必不能走樣。這都是因為古代的石刻和外國的插圖能夠如實反映現實生活狀況之故。

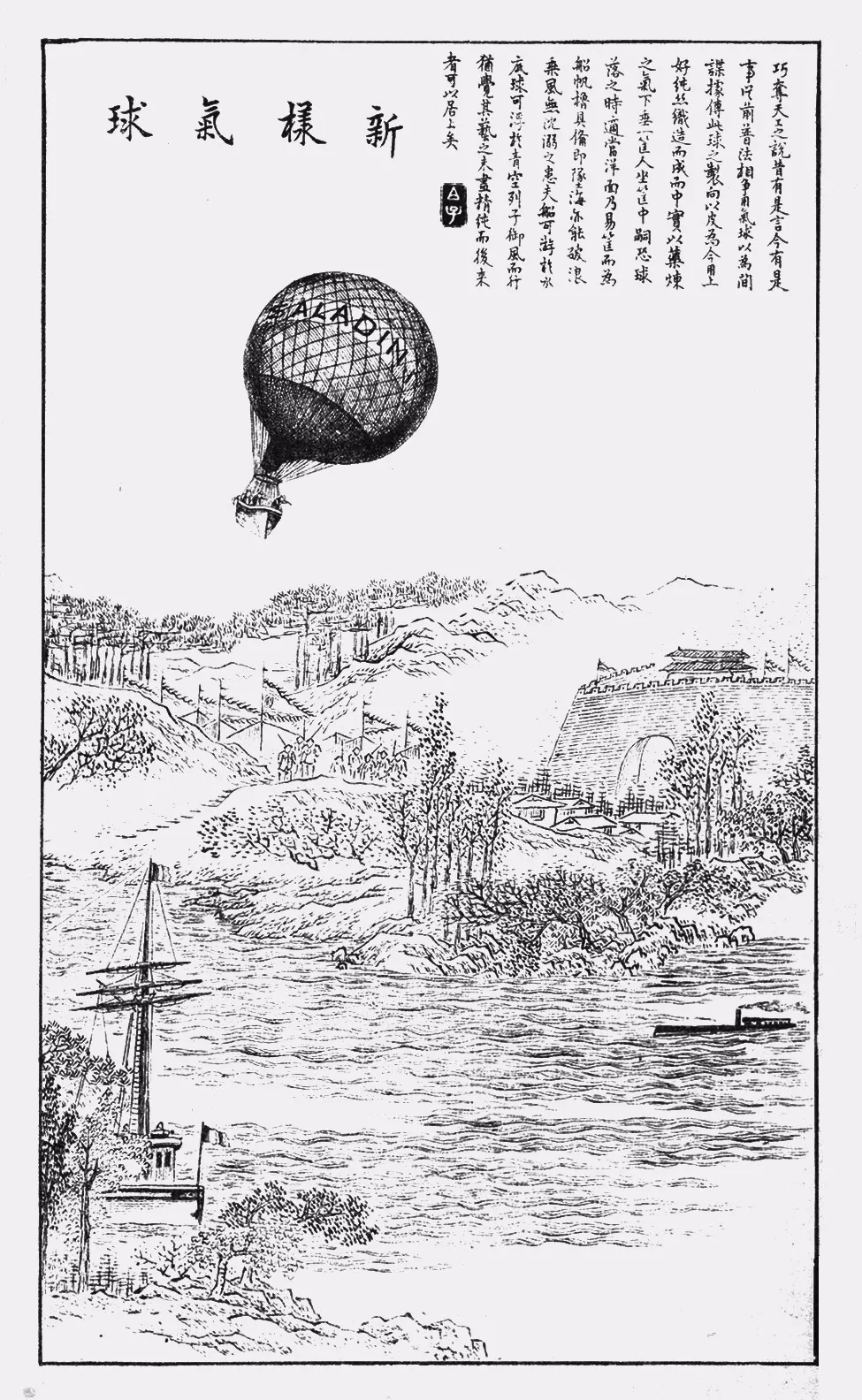

但現代有些畫家,卻常常不能遵守這條基本規律。當他畫他所熟悉的生活時,是能夠傳神的,但一畫起他所不熟悉的場景時,就要鬧笑話了。吳友如是中國近代時事畫報的開拓者,他主筆的《點石齋畫報》在晚清時期影響很大。魯迅說,他畫“老鴇虐妓”“流氓拆梢”之類,實在畫得很好,因為他看得太多的緣故,“但對于外國事情,他很不明白,例如畫戰艦罷,是一只商船,而艙面上擺著野戰炮;畫決斗則兩個穿禮服的軍人在客廳里拔長刀相擊,至于將花瓶也打落跌碎”(《上海文藝之一瞥》)。所以魯迅在介紹點石齋畫作時,特別指出:“圖中異域風景,皆出畫人臆造,與實際相去遠甚,不可信也。”(《題〈漫游隨錄圖記〉殘本》)而且,吳友如因為印《點石齋畫報》,每月要畫四五十張,因為多畫,所以后來就油滑了,這也為魯迅所不滿,“但可取的是他觀察的精細,不過也只以洋場上的事情為限,對于農村就不行”(1934年4月9日致魏猛克信)。

《死魂靈》插圖,[俄]阿庚繪,引自《死魂靈百圖》

李毅士是當時著名的美術家,但他畫的歷史畫同樣離歷史真實甚遠。魯迅在一九三四年六月二十一日致鄭振鐸信中說:“但位高望重如李毅士教授,其作《長恨歌畫意》,也不過將梅蘭芳放在廣東大旅館中,而道士則穿著八卦衣,如戲文中之諸葛亮,則于青年又何責焉呢?”同年三月二十四日致姚克信中也曾提及此事,并說:“何怪西洋人畫數千年前之中國人,就已有了辮子,而且身穿馬蹄袖袍子乎。”的確,外國有些畫家畫中國事情,也是距離歷史真實很遠,“他們看中國,是一個謎,而知識甚少,他們畫五六百年前的中國人,也戴著紅纓帽,且拖著一條辮子,站在牌樓之下,而遠處則一定有一座塔——豈不哀哉”(1934年1月1日致鄭振鐸信)。

這種描寫異國人物或古代景象所出現的錯誤,顯然是不熟悉外邦事物和本國歷史之故。而有些畫家,則連本國現代常見的人物和景象也畫得走了樣,那顯然是人體解剖知識的欠缺和素描功夫的不足之故。魯迅在與青年木刻家通信時,常指出他們畫作的不實之處。如一九三三年七月十八日致羅清楨信中說:“高徒的作品,是很有希望的,《晚歸》為上,《歸途》次之,雖然各有缺點(如負柴人無力而柴束太小,及后一幅按遠近比例,屋亦過小,樹又太板等),而都很活潑。《挑擔者》亦尚佳,惜扁擔不彎,下角太黑。《軍官的伴侶》中,三人均只見一足,不知何意?《五一紀念》卻是失敗之作,大約此種繁復圖像,尚非初學之力所能及,而顏面軟弱,拳頭過太(大),尤為非宜,此種畫法,只能用作象征,偶一驅使,而倘一不慎,即容易令人發生畸形之感,非有大本領,不可輕作也。”這種將工人的拳頭畫得過大,大概是想強調工人有力量,與對革命藝術的錯誤理解有關。同年十月二十六日在收到羅清楨的木刻《法國公園》后,又復信道:“這一枚也好的,但我以為一個工人的腳,不大合于現實,這是因為對于人體的表現,還未純熟的緣故。”次年二月二十六日信中說:“《劫后余生》中蹲著的女人的身體,似乎大了一點,此外都好的。”十月二十一日信中又再次強調說:“先生的印木刻,的確很進步,就是木刻,也很進步,但我看以風景為最佳,而人物不及,倘對于人體的美術解剖學,再加一番研究,那就更好了。”此外,如一九三四年三月二十八日致陳煙橋信中,對他的木刻《游擊隊》提意見道:“一,背景,想來是割稻,但并無穗子之狀;二,主題,那兩人的面貌太相像,半跪的人的一足是不對的,當防敵來襲或豫備攻擊時,跪法應作ㄣ,這才易于站起。”同年四月五日信中說:“這一幅構圖很穩妥,浪費的刀也幾乎沒有。但我覺得煙囪太多了一點,平常的工廠,恐怕沒有這許多;又,《汽笛響了》,那是開工的時候,為什么煙通上沒有煙呢?又,刻勞動者而頭小臂粗,務須十分留心,勿使看者的‘疇形’之感,一有,便成為諷刺他只有暴力而無智識了。”一九三四年六月六日致陳鐵耕信中說:“《嶺南之春》的缺點是牛頭似乎太大一些。”一九三四年十月九日致張慧信中說:“拜觀各幅,部分盡有佳處,但以全體而言,卻均不免有未能一律者。如《乞丐》,樹及狗皆與全圖不相稱,且又不見道路,以致難云完全。”

魯迅很注重繪畫的寫實性,以上這些意見,大都由此而發。他并不否定寫意畫,而且還很贊賞它的簡潔筆法和傳神特點,在提到俄國人善于給別人取名號的本領時,說道:“這正如傳神的寫意畫,并不細畫須眉,并不寫上名字,不過寥寥幾筆,而神情畢肖。”(《五論“文人相輕”——明術》)但對那種太脫離基本形的寫意筆法,卻提出了非議:“我們的繪畫,從宋以來就盛行‘寫意’,兩點是眼,不知是長是圓,一畫是鳥,不知是鷹是燕,競尚高簡,變成空虛,這弊病還常見于現在的青年木刻家的作品里。”所以他提倡青年木刻家,應學習蘇聯木刻家的寫實風格,“注意于背景和細致的表現”(《記蘇聯版畫展覽會》)。

在魯迅看來,即使是夸張性的,而且常將描寫對象加以丑化的漫畫,仍須堅持它的真實性。他說:“漫畫的第一件緊要事是誠實,要確切的顯示了事件或人物的姿態,也就是精神。”這就是說,藝術的真實性并非機械的摹仿,而是要把對象的精神實質表現出來。所以他接著說:“漫畫要使人一目了然,所以那最普通的方法是‘夸張’,但又不是胡鬧。無緣無故的將所攻擊或暴露的對象畫作一頭驢,恰如拍馬家將所拍的對象做成一個神一樣,是毫沒有效果的,假如那對象其實并無驢氣息或神氣息。然而如果真有些驢氣息,那就糟了,從此之后,越看越像,比讀一本做得很厚的傳記還明白。關于事件的漫畫,也一樣的。所以漫畫雖然夸張,卻還是要誠實。‘燕山雪花大如席’,是夸張,但燕山究竟有雪花,就含著一點誠實在里面,使我們立刻知道燕山原來有這么冷。如果說‘廣州雪花大如席’,那可就變成笑話了。”(《漫談“漫畫”》)

《點石齋畫報》之一

當然,人物的不合比例,景物的違背實情,也并不一定全是不懂解剖學或者素描功夫欠缺之故,有些則是受到現代派的影響,故意如此的。

魯迅并不一概拒斥現代派藝術,他曾對印象派畫家高更很感興趣。一九一二年七月十一日日記中記他那天收到一個小包,內有“P. Ganguin:《Noa Noa》”(高更《諾阿諾阿》)一冊,他當天就開卷,“夜讀皋庚所著書,以為甚美;此外典籍之涉及印象宗者,亦渴欲見之”。這種興趣一直保持到晚年,一九三二年還購買了《諾阿諾阿》的日譯本,一九三三年還想翻譯此書,并將它列入《文藝連叢》,發布了出版預告,可惜終于未成。但是,對于太怪的繪畫,魯迅卻并不欣賞。據劉汝醴記錄的一九三〇年二月一日《魯迅在中華藝術大學講演錄》中說:“到了十九世紀,繪畫打破了傳統技法。新派畫摒棄線條,謂之線的解放,形的解放。未來派的理論更為夸大。他們畫中所表現的,都是畫家觀察對象的一剎那的行動記錄。如《裙邊小狗》《奔馬》等都有幾十條腿。因為狗和馬奔跑的時候,看去不止四條腿。此說雖有幾分道理,畢竟過于夸大了。這種畫法,我以為并非解放,而是解體。因為事實上狗和馬都只有四條腿。所以最近有恢復寫實主義的傾向,這是必然的歸趨。”類似的意見,還見于他的書信和文章中。如一九三四年六月二日致鄭振鐸的信中:“本月之《東方雜志》(卅一卷十一號)上有常書鴻所作之《裸女》,看去仿佛當胸有特大之乳房一枚,倘是真的人,如此者是不常見的。蓋中國藝術家,一向喜歡介紹歐洲十九世紀末之怪畫,一怪,即便于胡為,于是畸形怪相,遂彌漫于畫苑。而別一派,則以為凡革命藝術,都應該大刀闊斧,亂砍亂劈,兇眼睛,大拳頭,不然,即是貴族。我這一回之印《引玉集》,大半是在供此派諸公之參考的,其中多少認真,精密,那有仗著‘天才’,一揮而就的作品,倘有影響,則幸也。”

魯迅反對那些違背生活實際,看不懂的圖畫,除了堅守文藝的真實性之外,還與觀眾的接受度有關。魯迅是從啟蒙主義出發來提倡美術的,所以他說:“但要啟蒙,即必須能懂。懂的標準,當然不能俯就低能兒或白癡,但應該著眼于一般的大眾。”(《連環圖畫瑣談》)這就與思理有關。

二、思理為妙,神與物游

思理的提法,據唐弢先生的考證,源于《文心雕龍》神思篇:“物以貌求,心以理應”,“思理為妙,神與物游”(《論魯迅的美學思想》)。這是指作家的心靈對于外物的感知和認識,于是就有了思想上的訴求。

魯迅在強調生活真實性的同時,又很重視藝術作品的思想性。五四時期,他看到上海《時事新報》星期圖畫增刊《潑克》上一些思想頑固、人格卑劣的西洋式漫畫,就發表雜感道:“進步的美術家,——這是我對于中國美術界的要求。”“美術家固然須有精熟的技工,但尤須有進步的思想與高尚的人格。他的制作,表面上是一張畫或一個雕像,其實是他的思想與人格的表現。令我們看了,不但歡喜賞玩,尤能發生感動,造成精神上的影響。”“我們所要求的美術家,是表記中國民族知能最高點的標本,不是水平線以下的思想平均分數。”(《隨感錄四十三》)

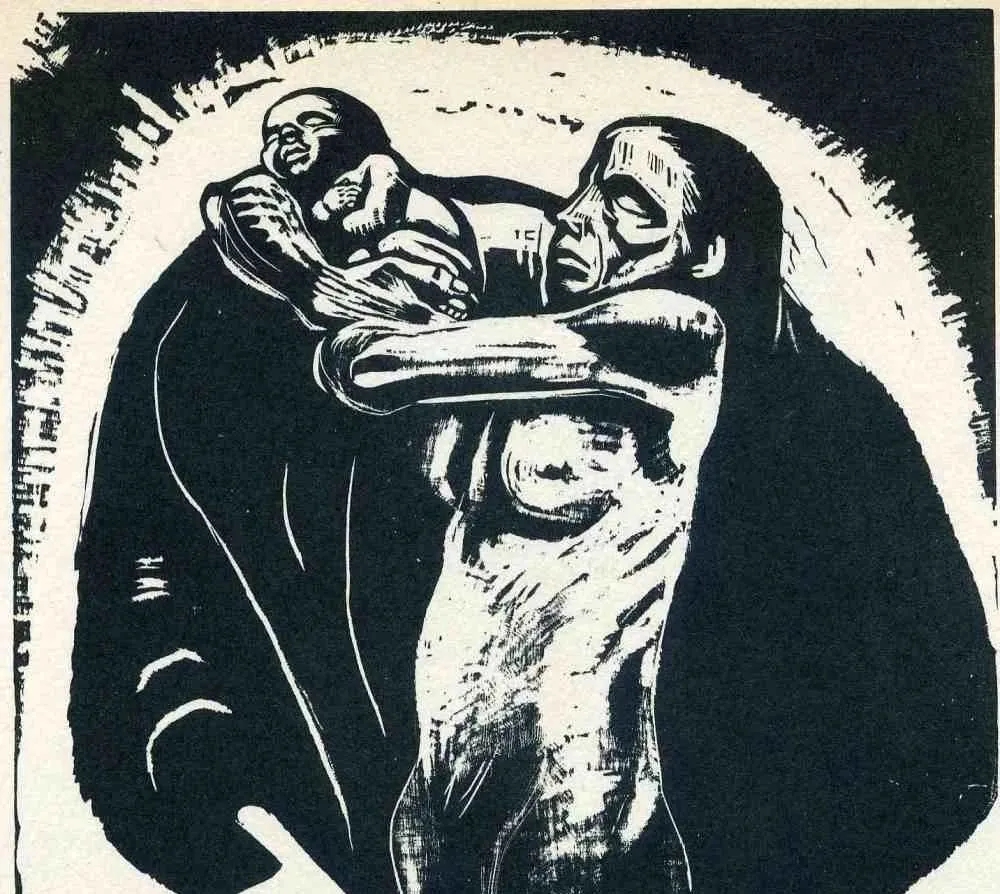

所以,魯迅反對那些以高逸、放達為美名來掩飾,“畫的是裸女,靜物,死,寫的是花月,圣地,失眠,酒,女人”的頹廢藝術(《“民族主義文學”的任務和運命》),而看重那些反映民間疾苦,表現斗爭精神的作品。他喜歡司徒喬的畫,因為畫中所描畫的深紅和紺碧的棟宇,白石的欄桿,金的佛像,肥厚的棉襖,紫糖色臉,臉上深而多的皺紋,“凡這些,都在表示人們對于天然并不降服,還在爭斗”,“表示了中國人的這樣對于天然的倔強的魂靈”(《看司徒喬君的畫》)。他還在司徒喬的畫展上買了兩幅畫《五個警察一個0》和《饅店門前》,前一幅畫的是五個警察圍毆一個孕婦的暴行,后一幅則畫一個饑餓老人面對店里剛出籠的饅頭所受到的誘惑,都有很強的社會性。魯迅對德國版畫家凱綏·珂勒惠支大加贊賞,因為“她以深廣的慈母之愛,為一切被侮辱和損害者悲哀,抗議,憤怒,斗爭;所取的題材大抵是困苦,饑餓,流離,疾病,死亡,然而也有呼號,掙扎,聯合和奮起”(《〈凱綏·珂勒惠支版畫選集〉序目》)。柔石被害時,魯迅就在《北斗》雜志上發表了一幅珂勒惠支的木刻《犧牲》,是一個母親悲哀地獻出她的兒子去,表示了他對柔石的紀念。在晚年重病之時,魯迅還編選出版了《凱綏·珂勒惠支版畫選集》,并親自折疊付釘。他在題贈許壽裳的書上寫道:“印造此書,自去年至今年,自病前至病后,手自經營,才得成就。”可見其重視。

魯迅所欣賞的是有思想內涵的作品,但討厭那種浮夸的“革命熱”。他在《怎么寫》里曾記敘他在廣州一家書店里買一種封面上畫著一個騎馬的少年兵士的期刊《這樣做》的想法道:“我一向有一種偏見,凡書面上畫著這樣的兵士和手捏鐵鋤的農工的刊物,是不大去涉略的,因為我總疑心它是宣傳品。發抒自己的意見,結果弄成帶宣傳氣味了的伊孛生等輩的作品,我看了倒并不發煩。但對于先有了‘宣傳’兩個大字的題目,然后發出議論來的文藝作品,卻總有些格格不入,那不能直吞下去的模樣,就和雒誦教訓文學的時候相同。但這《這樣做》卻又有些特別,因為我還記得日報上曾經說過,是和我有關系的。也是凡事切己,則格外關心的一例罷,我便再不怕書面上的騎馬的英雄,將它買來了。” 類似的刊物,還層出不窮。“更不好的是內容并不怎樣有力,卻只有一個可怕的外表,先將普通的讀者嚇退。”(1934年4月19日致陳煙橋信)

魯迅并不要求進步的畫家都去表現社會革命的大題材,而要求他們描寫自己熟悉的生活。他看了一些青年木刻家的作品后,曾指出:“當刻群像的時候,卻失敗的居多。現在的青年藝術家,不愿意刻風景,但結果大概還是風景刻得較好。什么緣故呢?我看還是因為風景熟習的緣故。至于人物,則一者因為基本練習不夠(如素描及人體解剖之類),因此往往不像真或不生動,二者還是為了和他們離開,不明底細。試看凡有木刻的人物,即使是群像,也都是極簡單的,就為此。”(1935年1月18日致段干青信)

自從一九二八年“革命文學”論爭以來,一直到“左聯”時期,“革命文學家”和“革命藝術家”們一直強調寫革命題材,寫“最中心的主題”,而這些題材又是他們所不熟悉的,因而導致作品的公式化概念化。魯迅則一直強調要寫自己所熟悉的題材,“現在能寫什么,就寫什么,不必趨時,自然更不必硬造一個突變式的英雄,自稱‘革命文學’;但也不可茍安于這一點,沒有改革,以致沉沒了自己——也就是消滅了對于時代的助力和貢獻”(《關于小說題材的通信》)。同樣道理,他也不主張青年畫家去追逐大題材,而充分肯定日常生活題材的藝術價值。一九三五年二月四日致李樺信中就說:“先生所說的關于題材的問題。現在有這么多人以為應該表現國民的艱苦、國民的戰斗,這自然是不錯的,但如自己并不在這樣的旋渦中,實在無法表現,假使以意為之,那就決不能真切,深刻,也就不成為藝術。所以我的意見,以為一個藝術家,只要表現他所經驗的就好了,當然,書齋外面是應該走出去的,倘不在什么旋渦中,那么只表現那些所見的平常的社會狀態也好。日本的浮世繪,何嘗有什么大題目,但它的藝術價值卻在的。如果社會狀態不同了,那自然也就不固定在一點上。”

凱綏·珂勒惠支(Kathe Kollwitz)版畫作品《犧牲》

所以,魯迅對于那些日常題材的作品,只要健康活潑,或新鮮別致,也給予關注和賞識。但他竭力反對摹仿和剽竊。

在朝花社所印的畫冊中,有兩本是為揭露摹仿者而出版的,這就是《比亞茲萊畫選》和《蕗谷虹兒畫選》。在《為了忘卻的記念》里,魯迅就明確地宣布:他們出版《藝苑朝華》中的畫集,都是為輸入外國的版畫,扶植一點剛健質樸的文藝,只有“其中的一本《蕗谷虹兒畫選》,是為了掃蕩上海灘上的‘藝術家’,即戳穿葉靈鳳這紙老虎而印的”。在《〈蕗谷虹兒畫選〉小引》里,魯迅則說:“中國的新文藝的一時的轉變和流行,有時那主權是簡直大半操于外國書籍販賣者之手的。來一批書,便給一點影響。《Modern Library》(按:《現代叢書》)中的A. V. Beardsley(按:比亞茲萊)畫集一入中國,那鋒利的刺戟力,就激動了多年沉靜的神經,Beardsley的線究竟又太強烈了,這時適有蕗谷虹兒的版畫運來中國,是用幽婉之筆,來調和了Beardsley的鋒芒,這尤合中國現代青年的心,所以他的摹仿就至今不絕。”但摹仿又不能到位,“可惜的是將他的形和線任意的破壞”,所以魯迅特意選印了他們的原畫,使得讀者“可以窺見他的真面目”。

魯迅所希望的是,“我們要運用腦髓,放出眼光,自己來拿”(《拿來主義》),而不是別人送來,或書賈為營利目的去販來我們所不需要的東西。

三、萬不要忘記它是藝術

天物、思理之外,美術作品的形成還需要有美化的功夫。而這一點,卻常為當時的革命青年畫家所忽視。所以魯迅對此曾反復加以強調。他在一九三四年四月十九日致陳煙橋信中說:“單是題材好,是沒有用的,還是要技術。”在一九三五年二月四日致李樺信中說:“來信說技巧修養是最大的問題,這是不錯的,現在的許多青年藝術家,往往忽略了這一點。所以他的作品,表現不出所要表現的內容來。正如作文的人,因為不能修辭,于是也就不能達意。但是,如果內容的充實,不與技巧并進,是很容易陷入徒然玩弄技巧的深坑里去的。” 一九三五年六月十六日致李樺信中又說:“木刻是一種作某用的工具,是不錯的,但萬不要忘記它是藝術。它之所以是工具,就因為它是藝術的緣故。斧是木匠的工具,但也要它鋒利,如果不鋒利,則斧形雖存,即非工具,但有人仍稱之為斧,看作工具,那是因為他自己并非木匠,不知作工之故。五六年前,在文學上曾有此類爭論,現在卻移到木刻上去了。”

這里所說五六年前文學上的爭論,是指一九二八年至一九二九年“革命文學”論爭時,成仿吾、李初梨、郭沫若等創造社成員片面強調文學的意識形態性和宣傳作用,甚至把它說成是傳達階級意識的“留聲機器”,而忽視其審美性,因而受到魯迅的批評。魯迅很重視文學的審美特性,他說:“但我以為一切文藝固是宣傳,而一切宣傳卻并非全是文藝,這正如一切花皆有色(我將白也算作色),而凡顏色未必都是花一樣。革命之所以于口號,標語,布告,電報,教科書……之外,要用文藝者,就因為它是文藝。”(《文藝與革命》)可見忽視文藝的審美性,是當時革命文學界和藝術界所普遍存在的問題,所以魯迅在致李樺信中,特別在“萬不要忘記它是藝術”幾個字下面打上重點符號。魯迅是很少在自己的文章和書信中打重點號的,這是特例,可見其重視。

為了提高青年美術家的藝術水平,也為了提高民眾的欣賞能力,魯迅編印了許多畫冊。有外國的,也有中國古代的。魯迅的這種工作,曾受到當時一些文人的嘲笑和攻擊,但魯迅卻確信它的價值,響亮地回答道:“但歷史的巨輪,是決不因幫閑們的不滿而停運的;我已經確切的相信:將來的光明,必將證明我們不但是文藝上的遺產的保存者,而且也是開拓者和建設者。”(《〈引玉集〉后記》)魯迅和鄭振鐸合作,在出版《北平箋譜》之后,還準備出版一種《版畫叢刊》,陸續印行宋、元、明、清的版畫,可惜只見到《十竹齋箋譜》第一集的出版而未及其完工,魯迅就逝世了。

《北平箋譜》之一

人們有一種偏見,以為五四新文化運動是割裂傳統的,作為文化革命主將的魯迅,一定是根本否定傳統而主張全盤西化的。其實不然。五四新文化運動的反孔,只不過反對獨尊儒術,要把儒家放回到諸子百家的原來位置上去;對于傳統文化也并沒有完全拋棄的意思。五四人物有些話好像有點過激,其實并不是拋棄傳統文化,只不過是要加以改造,用新的方法重新進行整理而已。魯迅說:“中國人的性情是總喜歡調和,折中的。譬如你說,這屋子太暗,須在這里開一個窗,大家一定不允許的。但如果你主張拆掉屋頂,他們就會來調和,愿意開窗了。沒有更激烈的主張,他們總連平和的改革也不肯行。那時白話文之得以通行,就因為有廢掉中國字而用羅馬字母的緣故。”(《無聲的中國》)所以,這些大叫要拆屋頂的人,其實只是為了要開窗吸取新鮮的空氣。魯迅的文化取向,早在一九〇七年就說得非常明白:“外之既不后于世界之思潮,內之仍弗失固有之血脈,取今復古,別立新宗,人生意義,致之深邃,則國人之自覺至,個性張,沙聚之邦,由是轉為人國。”(《文化偏至論》)

魯迅這種文化取向,在畫論中表現得非常明顯。他在提倡木刻時,就從兩方面著手做準備:一方面介紹外國的作品,另一方面則復印中國的古刻,都是為中國的新木刻作羽翼。他說:“采用外國的良規,加以發揮,使我們的作品更加豐滿是一條路;擇取中國的遺產,融合新機,使將來的作品別開生面也是一條路。”(《〈木刻紀程〉小引》)而中國古代藝術,本來就是不斷吸取外來因素而發展起來的:“遙想漢人多少閎放,新來的動植物,即毫不拘忌,來充裝飾的花紋。唐人也還不算弱,例如漢人的墓前石獸,多是羊,虎,天祿,辟邪,而長安的昭陵上,卻刻著帶箭的駿馬,還有一匹駝鳥,則辦法簡直前無古人。”只有到了衰弊陵夷之際,這才神經衰弱過敏起來,“每遇外國東西,便覺得仿佛彼來俘我一樣,推拒,退縮,逃避,抖成一團”(《看鏡有感》)。

魯迅贊賞陶元慶的畫,就因為他既掙脫了“三千年陳的桎梏”,也掙脫了“一種可敬的身外的新桎梏”,而融合了中外兩方面的因素,加以新的創造:“他以新的形,尤其是新的色來寫出自己的世界,而其中仍有中國向來的魂靈——要字面上免得流于玄虛,則就是:民族性。”“他并非‘之乎者也’,因為用的是新的形和新的色;而又不是‘Yes’‘No’,因為他究竟是中國人。所以,用密達尺來量,是不對的,但也不能用什么漢朝的慮傂尺或清朝的營造尺,因為他又已經是現今的人。我想必須用存在于現今想要參與世界上的事業的中國人的心里的尺來量,這才懂得他的藝術。”(《當陶元慶君的繪畫展覽時》)

類似的意見,還散見于其他的文章中。例如,“舊形式的采用”問題討論時,他就批評了“為舊藝術捧場”“類乎投降”“機會主義”等否定性說法,而提出了肯定性的意見,說是“舊形式是采取,必有所刪除,既有刪除,必有所增益,這結果是新形式的出現,也就是變革。而且,這工作是決不如旁觀者所想的容易的”。同時,他還提出許多具體意見:“我們有藝術史,而且生在中國,即必須翻開中國的藝術史來。采取什么呢?我想,唐以前的真跡,我們是無從目睹了,但還能知道大抵以故事為題材,這是可以取法的;在唐,可取佛畫的燦爛,線條的空實和明快,宋的院畫,萎靡柔媚之處當舍,周密不茍之處是可取的,米點山水,則毫無用處。后來的寫意畫(文人畫)有無用處,我此刻不敢確說,恐怕也許還有可用之點的罷。這些采取,并非斷片的古董的雜陳,必須溶化于新作品中,那是不必贅說的事,恰如吃用牛羊,棄去蹄毛,留其精粹,以滋養及以達新的生體,決不因此就會‘類乎’牛羊的。”(《論“舊形式的采用”》)

陶元慶為《故鄉》設計的封面

魯迅反對一味西化,無論從面向大眾出發,或走向世界的需要,他都強調要有中國情調,而且還要有地方特色。他說:“但為供給大眾起見,我以為還可以多采用中國畫法。”(1934年7月27日致何白濤信)“我想,現在的世界,環境不同,藝術上也必須有地方色彩,庶不至于千篇一律。”(1934年1月8日致何白濤信)“現在的文學也一樣,有地方色彩的,倒容易成為世界的,即為別國所注意。打出世界上去,即于中國之活動有利。可惜中國的青年藝術家,大抵不以為然。”(1934年4月19日致陳煙橋信)而且勸導一位藝術青年道:“我想:先生何不取汕頭的風景,動植,風俗等,作為題材試試呢。地方色彩,也能增畫的美和力,自己生長其地,看慣了,或者不覺得什么,但在別地方人,看起來是覺得非常開拓眼界,增加知識的。……而且風俗圖畫,還于學術上也有益處的。”(1933年12月26日致羅清楨信)

在與木刻家的通信中,魯迅還具體指點其如何調和中西、創造新境界的方法。如一九三三年二月十九日致何白濤信說:“我以為中國新的木刻,可以采用外國的構圖和刻法,但也應該參考中國舊木刻的構圖模樣,一面并竭力使人物顯出中國人的特點來,使觀者一看便知道這是中國人和中國事,在現在,藝術上是要地方色彩的。從這一種觀點上,所以我以為克白兄的作品中,以《等著爹爹》一幅為最好。”一九三五年九月九日致李樺信中說:“先生之作,一面未脫十九世紀末德國橋梁派影響,一面則欲發揚東方技巧,這兩者尚未能調和,如《老漁夫》中坐在船頭的,其實仍不是東方人物。但以全局而論,則是東方的,不過又是明人色彩甚重;我以為明木刻大有發揚,但大抵趨于超世間的,否則即有纖巧之憾,惟漢人石刻,氣魄深沈雄大,唐人線畫,流動如生,倘取入木刻,或可另辟一境界也。”

對于文化遺產,不是要不要繼承的問題,而是如何繼承的問題。魯迅說:“新的藝術,沒有一種是無根無蒂,突然發生的,總承受著先前的遺產,有幾位青年以為采用便是投降,那是他們將‘采用’與‘模仿’并為一談了。中國及日本畫入歐洲,被人采取,便發生了‘印象派’,有誰說印象派是中國畫的俘虜呢?專學歐洲已有定評的新藝術,那倒不過是模仿。‘達達派’是裝鬼臉,未來派也只是想以‘奇’驚人,雖然新,但我們只要看Mayakovsky(按:馬雅可夫斯基,蘇聯詩人、畫家)的失敗(他也畫過許多畫),便是前車之鑒。既是采用,當然要有條件,例如為流行計,特別取了低級趣味之點,那不消說是不對的,這就是采取了壞處。必須令人能懂,而又有益,也還是藝術,才對。”(1934年4月9日致魏猛克信)“至于手法和構圖,我的意見是以為不必問西洋風或中國風,只要看觀者能否看懂,而采用其合宜者。先前售賣的舊法花紙,其實鄉下人是并不全懂的,他們之買去貼起來,好像了然于心者,一半是因為習慣:這是花紙,好看的。所以例如陰影,是西法,但倘不擾亂一般觀眾的目光,可用時我以為也還可以用上去。睡著的人的頭上放出一道毫光,內畫人物,算是做夢,與西法之嘴里放出一道毫光,內寫文字,算是說話,也不妨并用的。”(1934年3月28日致陳煙橋信)

這里需要補充說明的是,上面所述的“舊形式的采用”問題的意見,是源于對連環圖畫的討論;而對于連環圖畫的討論,則與“左聯”成立之后對文藝大眾化問題的提倡有關。

二十世紀三十年代,曾經有過兩次關于連環圖畫的討論。第一次是在一九三二年,洛揚(馮雪峰)和史鐵兒(瞿秋白)在撰文討論文藝大眾化問題時,談到因大眾識字少,應該運用連環圖畫和唱本等形式來進行普及教育,這引起了蘇汶的反對,說:“這樣低級的形式還產生得出好的作品嗎?確實,連環圖畫里是產生不出托爾斯泰,產生不出弗羅培爾來的。這一點難道左翼理論家們會不知道?他們斷然不會那么蠢。但是,他們要弗羅培爾什么用呢?要托爾斯泰什么用呢?”(《關于“文新”與胡秋原的文藝論辯》)魯迅在《論“第三種人”》里予以反駁道:“左翼雖然誠如蘇汶先生所說,不至于蠢到不知道‘連環圖畫是產生不出托爾斯泰,產生不出弗羅培爾來’,但卻以為可以產生出密開朗該羅、達文希那樣偉大的畫手。而且我相信,從唱本說書里是可以產生托爾斯泰、弗羅培爾的。現在提起密開朗該羅們的畫來,誰也沒有非議了,但實際上,那不是宗教的宣傳畫,《舊約》的連環圖畫么?”接著,他又寫了《“連環圖畫”辯護》,進一步發揮道:“我們看慣了繪畫史的插圖上,沒有‘連環圖畫’,名人的作品的展覽會上,不是‘羅馬夕照’,就是‘西湖晚涼’,便以為那是一種下等物事,不足以登‘大雅之堂’的。但若走進意大利的教皇宮——我沒有游歷意大利的幸福,所走進的自然只是紙上的教皇宮——去,就能看見凡有偉大的壁畫,幾乎都是《舊約》《耶穌傳》《圣者傳》的連環圖畫,藝術史家截取其中的一段,印在書上,題之曰《亞當的創造》《最后之晚餐》,讀者就不覺得這是下等,這是在宣傳了,然而那原畫,卻明明是宣傳的連環圖畫。”

魯迅這一說法,并非故意貶低那些名畫,而是歷史事實。據英國藝術史家貢布里希說,在早期基督教徒里,反對在教堂里擺設圖像的人很多;但是,也有人認為繪畫有助于提醒教徒想起他們已經接受的教義,雙方爭論不休。最后是公元六世紀末的格雷戈里夫大主教提醒反對者注意,許多基督教徒不識字,為了教導他們,那些圖像就跟給孩子們看連環畫冊中的圖畫那樣有用,他說:“文章對識字的人起什么作用,繪畫對文盲就能起什么作用。”這樣,西方教堂里的宗教畫才大量發展起來。(《藝術發展史》第六章)可見,教堂里的宗教畫,一開始就是為了宣傳教義而出現的。

不但西方如此,魯迅接著又說:“在東方也一樣。印度的阿強陀石窟,經英國人摹印了壁畫以后,在藝術史上發光了;中國的《孔子圣跡圖》,只要是明版的,也早為收藏家所寶重。這兩樣,一是佛陀的本生,一是孔子的事跡,明明是連環圖畫,而且是宣傳。”同時,他還列舉了中外藝術史上珂勒惠支、梅斐爾德、麥綏萊勒、希該爾等人的許多“圖畫連作”,證明了連環圖畫不但可以成為藝術,并且已經坐在“藝術之宮”里面了。他說:“我并不勸青年的藝術學徒蔑視大幅的油畫或水彩畫,但是希望一樣看重并且努力于連環圖畫和書報的插圖;自然應該研究歐洲名家的作品,但也更注意于中國舊書上的繡像和畫本,以及新的單張的花紙。這些研究和由此而來的創作,自然沒有現在的所謂大作家的受著有些人們的照例的嘆賞,然而我敢相信:對于這,大眾是感激的!”

第二次討論發生在一九三四年。魏猛克(何家駿)在《中華日報》副刊《動向》上發表《采用與模仿》一文,說“在社會制度沒有改革之前,對于連環圖畫的舊形式與技術,還須有條件地接受過來”,于是引起該刊編者耳耶(聶紺弩)的反對。魯迅是支持魏猛克的意見的,或者可以說,魏猛克的見解本來就是從魯迅那里來的——他與陳企霞一起,上一年中曾寫信請教過魯迅關于連環圖畫的意見,魯迅回信作了答復,說:“一、材料,要取中國歷史上的,人物是大眾知道的人物,但事跡卻不妨有所更改……二、畫法,用中國舊法。花紙,舊小說之繡像,吳友如之畫報,皆可參考,取其優點而去其劣點。”所以魯迅寫了《論“舊形式的采用”》和《連環圖畫瑣談》等文。不過魯迅的參加討論,并非個人意氣之爭,而是關系到新文藝的發展問題。他為此還寫了《拿來主義》,全面地闡述了對于文化遺產應取的態度。不能將魯迅的拿來主義理解為只是向外國拿來,他明明說“譬如罷,我們之中的一個窮青年,因為祖上的陰功(姑且讓我這么說說罷),得了一所大宅子……那么,怎么辦呢?我想,首先是不管三七二十一,‘拿來’!”可見同時也要向自己的祖宗“拿來”。

取今復古,別立新宗。這是魯迅整個文化取向,也是他對美術發展的期望!