高樹偉:讀巴黎新見兩冊《永樂大典》記

來源:澎湃新聞 | 高樹偉 2020年07月31日10:18

法國巴黎新見兩冊《永樂大典》

不久前,曾接友人微信,提醒說最近會有兩冊《永樂大典》(下稱《大典》)出現,囑我留意。果然,沒過幾天,卷2268-2269模字韻湖字、卷7391-7392陽字韻喪字兩冊《大典》就出現在法國巴黎Drout拍賣行。其間,曾將此消息及部分照片寄奉中華書局編審張忱石先生,經張先生覈證,也確認這是前所未見的兩冊《大典》副本,并擬轉告程有慶先生,祈請國家圖書館出面購回。北京時間昨天深夜,這兩冊《大典》在Beaussant Lefèvre上拍,經過十多分鐘競價,最終以六百四十萬歐元(不含傭金,合約五千萬人民幣)成交,轟動中外。

說來也奇,近一月內,我接觸的有關《大典》的新消息,至少有三個,且都比較重要。其余兩個,一是國內某知名出版社有意啟動現存《大典》的點校整理及數字化項目,有望推動對《大典》的深入研究及輯佚;二是通過出版社一位友人,得知河南某私人祖上曾藏有一冊《大典》,捐給圖書館后不知所蹤。為此還在成都熙攘的春熙路上接過一個長長的電話,聽那位朋友模糊敘及此事來龍去脈。

《大典》因保存了大量宋元佚籍,被譽為“輯佚淵藪”,在文史領域舉足輕重。《大典》永樂正本整體消失,片紙未見,其下落已成難解的謎題。嘉靖副本慘遭庚子之變,大半焚毀,如今片羽吉光,天涯流散,成為中華民族記憶中一段刻骨銘心的傷心史。也正因此,《大典》日漸在中國乃至世界產生廣泛而深遠的影響。今年又逢庚子,《大典》副本零冊首次現身拍賣行,且拍出這樣的高價,一時成為熱議話題。這兩冊《大典》值不值得花如此高價購買,其來源出處、書中避諱,以及引錄古書的情況,都引發熱烈討論。

拍賣行的幾位朋友想聽聽我對這兩冊《大典》的意見,陸續傳來四十余張照片。翻讀奇書,在悶熱的西南旅途中感到無上清涼。近幾天,在路上用手機斷續讀相關新聞、審視零散照片,與友人討論,自信對這兩冊《大典》及所涉問題已約略有了些把握。同時,也注意到媒體報道對這兩冊《大典》的認識仍有不少偏差。現就我手邊收集到的材料,從幾個角度談談這兩冊《大典》的價值及與此相關的幾個問題。

《永樂大典》湖字冊粘貼黃綾避諱

我拿到的照片中,有此二冊《大典》書衣及不少內葉。細審書衣,確如張忱石先生所說,“頗陳舊,飽經風霜”,書衣似經煙熏,且有磕碰痕跡。由其開本、包裝、書衣黃簽、以韻編排、手繪朱絲欄及上下邊框附近及版心的針孔、內葉避諱所貼方塊黃綾等項,且覈對《〈永樂大典〉目錄》、四庫館《〈永樂大典〉點存目錄》及冊末錄副頁名單,均無問題(詳后文《大典》明嘉靖副本鑒定三原則)。由此斷定,此二冊《大典》為明嘉靖副本無疑。

最先引起我注意的,是湖字那冊。有一張歪斜的照片,那半葉雙行小字中有“七年定海縣黃■■與沾利之民訴于省臺”句,■■處以黃綾覆之。觀上下文句,“黃■■”應屬人名。起初,我以為這兩處應是避諱朱棣的“棣”字,就把兩個“棣”字填了進去,此句變作“七年定海縣黃棣棣與沾利之民訴于省臺”,“黃棣棣”作為名字,總覺有些怪異。經友人提示、檢索,確認此句源出《(至正)四明續志》卷四“花嶼湖”條,原文作“七年定海縣黃國瑞與沾利之民訴于省臺”。“國瑞”為明太祖朱元璋的字,此二處黃綾,應即避諱朱元璋“國瑞”二字。此前,囿于聞見,我僅知《大典》避諱朱棣的“棣”字,還沒見過避諱“國瑞”的卷冊。由此引出頗多問題,永樂正本的避諱情況如何?避諱方式,嘉靖副本是否與正本全同?副本涉及嘉靖皇帝名字的地方是否也貼黃綾避諱?

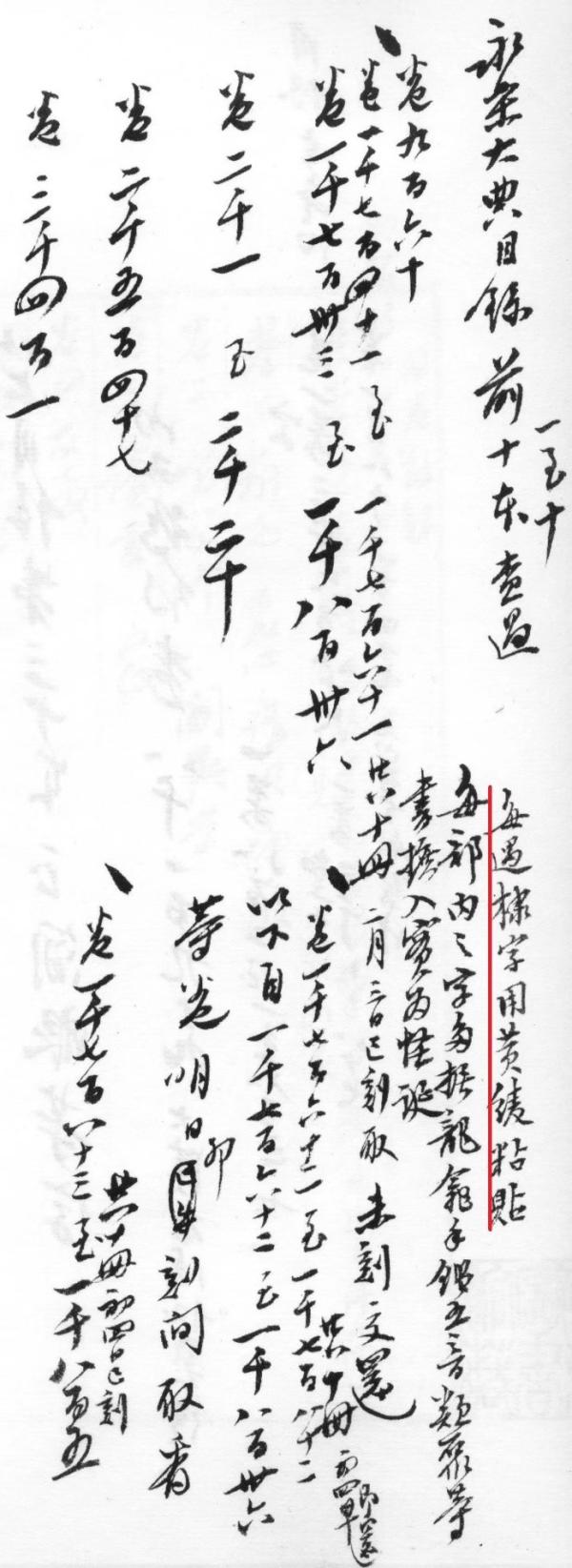

翁方綱讀《永樂大典》札記

清乾隆年間,四庫館從《大典》輯佚古書時,已注意到《大典》避諱“棣”字,對此有較為細致的描述,如翁方綱翻閱《大典》時,即注意到“每遇棣字用黃綾粘貼”。此后,胡適也注意到《大典》避諱“棣”字,還專門為此寫過一篇短小的筆記。

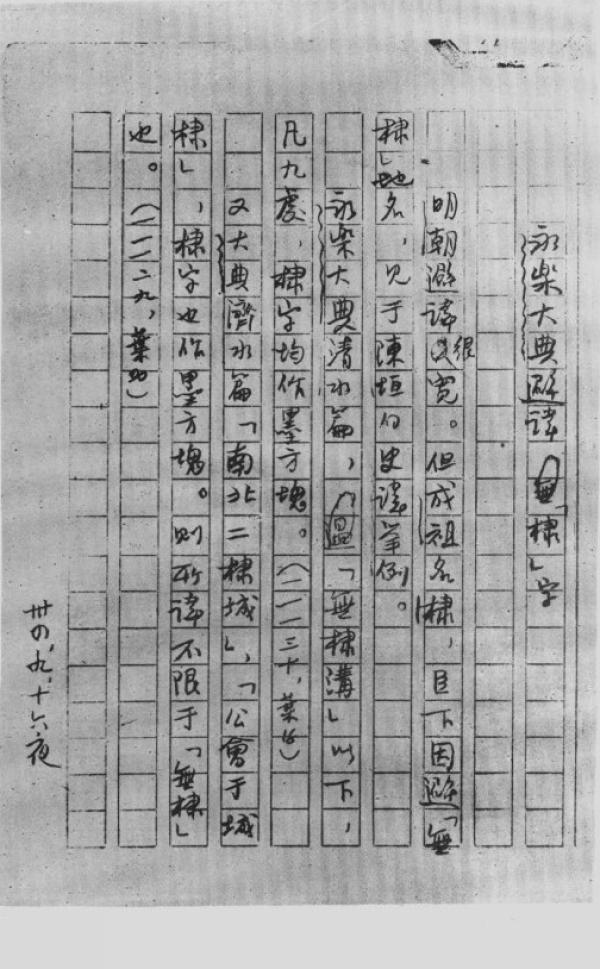

胡適:《〈永樂大典〉避諱“棣”字》(耿云志主編:《胡適遺稿及秘藏書信》第四冊,黃山書社,1994年,274頁)

《永樂大典》避諱“棣”字

明朝避諱很寬,但成祖名棣,臣下因避“無棣”地名,見于陳垣的《史諱舉例》。

《永樂大典》清水篇,“無棣溝”以下,凡九處,棣字均作墨方塊(一一一三十,葉16)。

又《大典》濟水篇“南北二棣城”“公會于城棣”,棣字也作墨方塊。則所諱不限于“無棣”也(一一一二九,葉90)。

胡適先生所見《大典》卷11129-11130水字冊(現藏中國國家圖書館)應屬影印本,雖不可能調閱這冊《大典》原件,但據此前目驗的其他卷冊避諱方式看,上文所引筆記中提及避諱字處的“墨方塊”實為方塊黃綾。影印以后,一眼望去,像極墨釘,這也影響了胡先生對《大典》具體避諱方式的判斷。整體而言,《大典》是否遇“國瑞”“棣”都以貼黃綾方式避諱?“國瑞”“棣”所貼黃綾下,是否曾挖補?這兩處避諱是否為鑒定《大典》嘉靖副本的必要條件?以上種種,因關涉對《大典》正副本的鑒定及具體認知,須仔細研究。

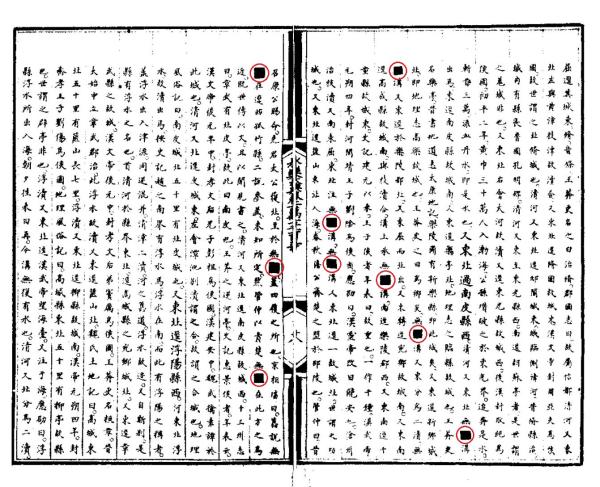

《永樂大典》卷11130賄字韻水字冊貼黃綾避諱“棣”字(紅圈為筆者所標)

在已全文數字化的八百十五卷《大典》數據庫中檢“國瑞”及“棣”字,發現也有不諱數例。略舉證如下:

“棣”字:卷14838“慨后世常棣之詩廢”。

“國瑞”二字:卷914“莫國瑞”、卷6697“陳國瑞”、卷7890“陳國瑞”、卷7893“劉國瑞”等。

以上“棣”字及“國瑞”二字,皆未貼黃綾避諱。另外,卷14382霽字韻寄字下引詩《寄揚州成元璋先生》,其中“元璋”二字也未諱。副本中這些不諱的現象,不禁讓人揣想《大典》永樂正本的避諱情況。這幾處地方,如果永樂正本也是空而不書、覆以黃綾,而副本悉照正本抄錄,恐不至于擅自填字。正、副本之間的關系到底如何?頗能引人遐想。

此前,在國家圖書館觀《大典》展,曾見罩在大玻璃柜里的不少副本零冊。對此,我仍有些模糊印象,隔著玻璃,可以在打開的某些《大典》零冊中看到散亂在頁內各處的方塊黃綾,它們已從原本空白的諱字處移位。由此,我想《大典》在纂修時,應是有通盤考慮,每遇“棣”字皆空而不書,覆以方塊黃綾,應非事后將“棣”字挖去,再貼黃綾。當然,由于《大典》體量龐大,內容博及四部佛道,又兼人工手抄,實際操作必有疏漏。以上所舉該諱而不諱數例,正是這種疏漏的體現。

由此可見,貼黃綾與否絕非鑒定明嘉靖副本《大典》的必要條件,僅可作鑒定之一助。明嘉靖副本《大典》的鑒定原則,仍應歸為最基本的三條:其一,體例應與現存《大典》相符,即以《洪武正韻》為基礎分韻編排;其二,應與現存《大典》副本的物質形態一致,具備如手繪欄線邊框、針孔等特征;其三,其韻字及分冊情況應與現存姚元之抄本《〈永樂大典〉目錄》及四庫館《〈永樂大典〉點存目錄》相符。以上三條,適用于鑒定《大典》明嘉靖副本單冊或零葉,缺一不可。此外,如果是完整的單冊,嘉靖副本冊末均有該冊錄副人員署名頁,這也是《大典》副本鑒定的基本標準之一(參閱高樹偉、張鴻鳴:《羅振玉藏〈永樂大典〉殘帙辨偽》,《歷史文獻研究》第四十五輯)。

《〈永樂大典〉目錄》、四庫館《〈永樂大典〉點存目錄》著錄的湖、喪二冊

曾與友人開玩笑,說你隨便拿一冊《大典》來,即便是新發現的副本零冊,不必打開,我只瞅一眼書衣題簽,就可以粗疏判斷這冊《大典》的流散時間及大致引書情況。朋友覺得神奇,這是什么道理?盡管《大典》十不存一,很幸運,仍有兩種《大典》目錄留下來,為我們的研究提供了寶貴材料。這兩種目錄,一是《〈永樂大典〉目錄》,二是四庫館《〈永樂大典〉點存目錄》。后者是清乾隆年間四庫館點查《大典》時的記錄,固定了乾隆年間《大典》卷冊的存佚細節,通過這個目錄坐標,以此為界,可將某些卷冊的流散時間作大致分流。前者通過傳抄、刊刻等方式得以完整保留了下來,《〈永樂大典〉目錄》的體例,以平上去入分韻,先列韻部,次陳韻目字,末標事目。由最末的事目,可據以推定某冊的大致引書體例等情形,對我們對了解已亡佚的《大典》卷冊提供了重要的參考系。基于此,雖未見到此湖、喪二冊全部內容,仍可通過覈《〈永樂大典〉目錄》,結合所見零葉照片、相鄰卷冊內容推知其引書概況。

四庫館《〈永樂大典〉點存目錄》對此二冊都有著錄,未注缺佚。可見,一直到雍正年間,這兩冊《大典》仍沉睡在北京南池子大街皇史宬四圍櫥簏的金匱黃袱中。雍正年間,才隨其他副本一起,從皇史宬移至翰林院。乾隆年間修《四庫全書》時,館臣還可以看到這兩冊。

覈《〈永樂大典〉目錄》,卷2260-2292為湖字。從各卷下標注的事目看,這三十三卷征引古書的層次,大致如下:湖名一至十二(卷2260-2271)、詩文(卷2272-2274)、湖州府一至十八等(卷2275-2292,卷2292附馬湖府、太湖縣及蕪湖縣)。此次新發現的卷2268-2269湖字冊屬于第一部分湖名九、十。湖字冊中征引頗多方志,其中不乏已佚古書,如“霽月湖”“落星湖”兩事目下都引了《元一統志》。此前,趙萬里先生校輯《元一統志》,除元至正刻本殘帙等傳世本,頗能利用《大典》所引《元一統志》,大概也沒能見到并利用這冊《大典》所載佚文。于此可見,此湖字冊,對已佚宋元方志的輯佚、復原十分重要。

《大典》卷7340-7505為喪字,此一百六十六卷征引古書的層次,排比如下:歷代喪禮(由黃帝至明代及與喪禮相關事宜,卷7340-7418)、事韻(卷7419-7421)、議喪(卷7422-7426)、五經四書諸儒言喪(卷7427-7430)、詩文(卷7431-7441)、《禮記》相關篇目(卷7442-7467)、《儀禮》及《儀禮經傳通解》相關篇目(卷7468-7505)。由《目錄》可見,《大典》喪字卷目的引書層次相對清晰。此次新發現的卷7391-7392屬于第一部分“歷代喪禮”中“國朝成穆貴妃喪禮、謝妃喪禮”后的“國恤”(即帝后之喪)。喪字冊首半葉,即以朱筆標示“杜佑《通典》”,征引“訃奏”中的“皇帝為外祖父母舉哀”。卷7391末葉為《政和五禮新儀》“皇帝遣使吊諸王以下喪”。這兩卷《大典》征引禮書,所見有《通典》《政和五禮新儀》等。此外,友人所傳照片中,還有一葉引及永嘉葉起(振卿)《喪禮會紀》。葉氏此書久已亡佚,世間僅存虞集跋及《大典》征引殘篇(如大英圖書館藏《大典》卷7390喪字冊中尚存《喪禮會紀》散句),稍可觀其大概。據此新見喪字冊所引,可豐富對諸如《喪禮會紀》等已亡佚禮書的認識。因尚未閱其全部,對其中是否還引及其他亡佚古書,仍抱有極大期待。要全面討論此二冊《大典》的價值,須見到全部內容后深入開掘。

《永樂大典》卷7390陽字韻喪字冊引《喪禮會紀》(大英圖書館藏)

此外,蒙好友項旋先生告知,張國淦《〈永樂大典〉方志輯本》曾引及新見的卷2268-2269湖字冊內容,兩條引文如下:

其一、《南徐州記》

瑯琊郡城 《南徐州記》云:江乘南岸蒲洲津有瑯琊城,今句容縣有瑯琊,亦其地也。[卷二千二百六十九 六模]

前有張氏案語云:《大典嘉定鎮江志輯本》引《南徐州記》凡一條。《隋唐·經籍》二:“《南徐州記》二卷,山謙之撰。”《兩唐志》同。

其二、《吳興記》

錦墟 《吳興記》云:山有花卉,村多海棠、薔薇、紅躑蠋、朱藤,二三月發,名為錦墟。[卷二千二百六十九 六模]

前有張氏案語云:《大典》湖州府《吳興志輯本》引《吳興記》凡二十二條。《大典》引有晉山謙之《吳興記》已錄入晉。唐《吳興志》亦作《吳興記》。茲以其未著撰人者別錄于陸羽《記》后。

(以上兩條引文分見張國淦:《〈永樂大典〉方志輯本》上,北京燕山出版社,2009年,19、26頁)

以上所引兩條,標示出處皆為卷二千二百六十九,正是此次巴黎新上拍的湖字那冊。仔細審看兩條引文內容,其中并沒有“湖”字。張著案語稱,這兩條引文分別出自《大典嘉定鎮江志輯本》《吳興志輯本》(《大典》湖州府)。《嘉定鎮江志》確曾有《大典》輯本,有標注卷數出處的原輯本恐怕已不知所蹤,不知張著引文所據。

有關《嘉定鎮江志》的傳世版本,劉文淇在《〈嘉定鎮江志〉校勘記序》稱:“蓋原書久亡,后人由《永樂大典》錄出,故卷數既有缺佚,而每書之總目子目,亦非其舊。”(《宋元方志叢刊》第三冊,中華書局,1990年,2567頁)當時有不少從《大典》里輯出的書,并未進呈,《四庫全書》沒收,也未列入存目,《嘉定鎮江志》輯本大概也在其中。對此,繆荃孫《〈永樂大典〉考》也指出,“有業經輯出而未及進呈者,如宋元兩《鎮江志》《奉天路》《九國志》之類,亦復不少”(張廷銀、朱玉麒主編:《繆荃孫全集·詩文①》,鳳凰出版社,2014年,334頁)。

關于宋元《鎮江志》,今所見有《宛委別藏》所收《嘉定鎮江志》(下稱阮藏《嘉定鎮江志》抄本)、《至元鎮江志》抄本、《宋元方志叢刊》所收道光包景維刻本。覈阮藏《嘉定鎮江志》抄本,其中也引了“瑯琊郡城”那條:“《六朝事跡編類》于‘瑯琊郡城’之下引《南徐州記》云:‘江乘南岸蒲州津有瑯琊城,今句容縣有瑯琊鄉,亦其地也。’按此則高平鄉平昌鄉與瑯琊鄉實相類矣。”(《嘉定鎮江志》,《宛委別藏》第四十四冊,江蘇古籍出版社,1988年,58頁)

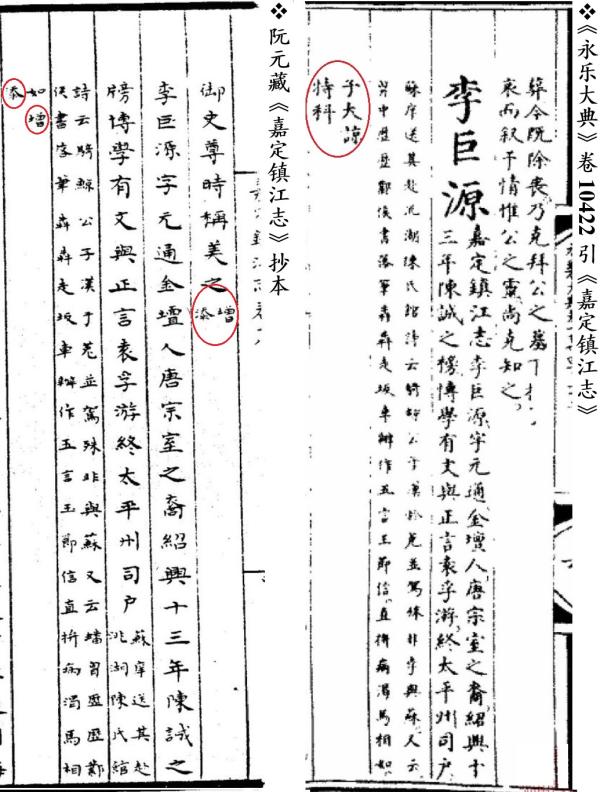

阮元曾委托劉文淇父子為之讎校,劉氏疑《嘉定鎮江志》《至元鎮江志》二書自《大典》錄出,未作精細論證。他綜合校勘結果推定,“疑二書亦從《大典》中錄出,館臣曾見是書而未經編定,故有宋志斷爛而以元志補之者,有元志淆訛而以宋志羼入者,有子注而誤為正文者,有子目而混為總類者”(同上,2567頁)。查檢現存《大典》殘卷,其中引及《鎮江志》,朱筆標示書名有二種,一為“嘉定鎮江志”,二為“鎮江志”。匆匆翻看阮藏《嘉定鎮江志》抄本,尤值得注意的是,卷十七、十八的“人物”志中有十五六篇小傳,末標“增添”二字。復檢《大典》現存殘卷,幸存卷3149陳字冊、卷10422李字冊引及陳東、李巨源二篇小傳,恰可取與對勘。具體而言,以李巨源小傳為例,《大典》引《嘉定鎮江志》以后,又以雙行小字引“蘇庠送其赴洮湖”等文字。阮藏《嘉定鎮江志》抄本也保留了雙行小注這種形式,且最末標示“增添”二字(漏輯《大典》此條末“子大諒,特科”五字)。

今傳宋元兩《鎮江志》抄本的部分內容大概源出《大典》,《大典》朱筆標示的“嘉定鎮江志”“鎮江志”或即二書之分殊。如阮、劉二人所言,《嘉定鎮江志》抄本“體例未協”“脫文錯簡”,頗多淆亂。其文本源流,仍須細考。與此類似,《大典》某些卷冊雖已滅裂,歷史上曾有輯本,原輯本亡佚,又有輾轉傳抄之本,由此衍生出的文獻堆疊層累,要辨清它們的幻化面目,也不十分容易。

李巨源小傳(《永樂大典》卷10422引《嘉定鎮江志》、阮藏《嘉定鎮江志》抄本)

欣閱奇書的同時,聞此二冊已被私人藏家拍走。如這位大藏家未來計劃捐贈圖書館,我還要表達一點小小的擔心。國內雖收藏有現存大部分《大典》,也擁有足夠實力將其數字化公之于眾,但囿于圖書館的管理環境,在為研究者提供《大典》原件閱覽、推動《大典》數字化傳播等方面,反倒不如搶我們古書的歐洲,不禁感慨。相較而言,書格未曾先生并沒有那么多資源,仍以一人之力把海外收藏單位已公開的《大典》高清電子本做了專題整理,可自由觀覽。

書格《永樂大典》專題(https://new.shuge.org/view/yong_le_da_dian/#to-tab-1-2)

時常癡想,假若我有那么多錢,這次是我把這兩冊給買了下來,捐與不捐倒在其次,我應會精心考慮如何把這兩冊《大典》掃描得漂漂亮亮的,小心翼翼丟進互聯網海洋,對此有興趣的讀者都可以自由閱讀、研究、爭論,也唯如此,它才會真正鮮活在更多人的紛緒記憶里。這兩冊《大典》若有感知,它們自己大概也不愿在法國巴黎驚鴻一瞥,回到古老中國又翩然而隱吧。

附錄:《〈永樂大典〉目錄》(姚元之抄本)湖、喪字冊卷次事目