文化生活版《日出》“版次”

來源:《新文學史料》 | 段美喬 2020年07月20日07:04

一

《日出》是曹禺的第二部劇作。因《雷雨》贏得的巨大聲譽,《日出》一經發表便引來文壇的高度關注。1936年6月1日《日出》在上海《文季月刊》創刊號連載,每期一幕,連載4期,9月1日刊畢,是為初刊本。兩個月后,1936年11月《日出》單行本由上海文化生活出版社(簡稱文生社)出版,是為初版本,簡稱文生版。文生版《日出》大獲贊譽,版次更迭極快。1936年11月初版,12月即“再版”,至1937年7月,10個月的時間里,文生版《日出》共出版了11個版次,印刷14000冊。抗戰期間,與其他現代產業一樣,新文學出版業遭受重創,文生版《日出》的版次更迭雖然減慢,但8年時間仍然出版了約11個版次。抗戰勝利之后,文生版《日出》仍然廣受歡迎。至1953年5月,文化生活版《日出》總共出版了至少28個版次,可謂長銷不衰。

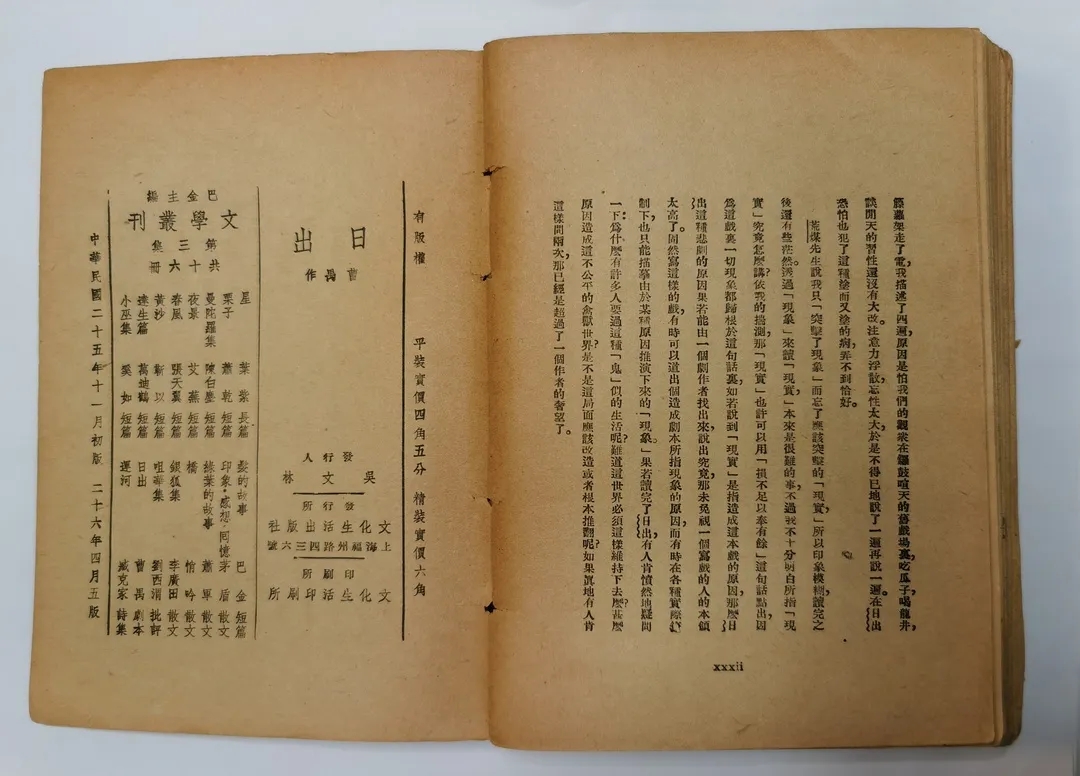

《日出》初版本

這里的“版次”,實際就是今天所說的“印次”。“版次”是沿用民國時期出版物版權頁的慣常說法:民國出版物的版權頁上,一般寫作“民國某年某月初版,某年某月某版”。嚴格區分出版物的版次和印次始于1950年代。1950年9月,全國出版工作會議通過的《關于改進和發展出版工作的決議》,提出在“版權上,對于初版、再版的時間,印數,著者,譯者的姓名及譯本的原名稱等等,均應作忠實的記載。”同一部作品,不同紙型(即重新排版)的出版物分屬不同的版次;同一紙型(即維持原有排版)的出版則為不同的印次。據此,民國出版物所謂“再版”實為“重印”,“某版”也即今天的“第某次印刷”。

現代文學版本研究,始自20世紀40年代中后期。從唐弢的書話寫作開始,現代文學的版本研究提上日程。至80年代中期,朱金順、姜德明、金宏宇等學者的版本研究,涉及幾乎全部現代文學文獻的版本類型。但是對于同一版本的“版次”問題,學界沒有太多關注。不同的版本,因為重新排版,重做紙型,一方面版本的形態(包括裝幀設計等等)會呈現較大的變化,另一方面作家可以借機進行增補和修改,所以受到研究者更多關注。而對于不同的“版次”(也即“印次”),則因為現代印刷術的特性,人們一般都將其視為同一版本在不同時段的“復制”而已,在研究中一筆帶過。

第26版和第26版新1版,兩版紙型不同,且新1版排版更緊湊

但不同的“印次”,并非僅僅是對最初的“版次”進行簡單的“復制”。有的著作在不同的“版次”間會有比較大的調整,典型的如由亞東圖書館印行的胡適《嘗試集》,從第1版、再版,到第4版,序跋乃至詩作的增刪都有顯著變化,受到廣大學者的關注。《女神》的版本研究算是進行得比較深入的。但大家的目光始終集中在幾個不同的版本上,分析版本的差異以及其中包含的文學史意義。但對于同一版本的不同版次仍然是忽略不計的。泰東圖書局版的《女神》不同版次在內容上也許沒有太大的改動,但在封面設計、廣告推介以及叢書歸屬等方面,從1921年、1927年、1930年到1935年都呈現出明顯變化,表明了《女神》在不同歷史時段所處的社會文化語境的差異,顯示了出版者以及受眾對其認知發生的微妙變化。而王風在《現代文本的文獻學問題》中提到,他在整理《廢名集》的時候發現,如廢名這樣語言敏感度極高的作家,即使沒有重新排版,也會利用重印的機會在紙型上進行“挖補”修正。對于這一類型的作者,搜集同一版本不同版次的作品,將不同版次的作品加以比較,也許會有不同的發現。

如上文所說,從版權頁看,文生版《日出》至1954年文生社并入上海新文藝出版社,至少出版了28個版次。筆者搜集其中27個版次,對各版次的出版時間、版次、出版地址、所屬系列等情況稍作整理。(附于文后)通過對文生版《日出》諸版次的考察,澄清了曹禺研究中存在的一些問題,同時也對現代文學的文獻整理提出一點思考,望與各位方家探討。

二

《日出》于1936年9月連載結束,11月即出單行本。天津《大公報》1936年12月27日“文藝”副刊第273期、1937年1月1日“文藝”副刊第276期,在副刊編輯蕭乾的組織下,先后整版刊載來自文學界、學術界的十幾位專家對《日出》的“集體批評”,其中包括茅盾、巴金、朱光潛、沈從文、葉圣陶、李廣田、荒煤等。作為對這次聲勢浩大的“集體批評”的回應,曹禺寫下《我怎樣寫〈日出〉》一文,在1937年2月28日《大公報》“文藝”副刊第304期上發表,其后又作為“跋”收入文生版《日出》。

《我怎樣寫〈日出〉》,1937年2月28日《大公報》

《我怎樣寫〈日出〉》究竟何時作為“跋”收入《日出》單行本,學界曾經有過幾種不同說法,并引發不同猜測。比如《曹禺年譜》(田本相、張靖編著,1985年版)稱初版本中有“跋”,有人因此而懷疑初版本的出版時間應在1937年3月后。(1)而后的《曹禺年譜長編》(田本相、阿鷹編著,2017年版)稱《我怎樣寫〈日出〉》作為“跋”收入《日出》“再版重印本”,一般文學史敘述中則含混地說“再版”時作為“跋”收入。(2)還有部分研究著作則直接將《日出·跋》的發表時間寫成“1936年”。(3)但前文講過,《日出》的“再版重印”始于1936年12月,而《我怎樣寫〈日出〉》刊登于1937年2月28日《大公報》“文藝”副刊,是作為對1936年12月27日和1937年1月1日的兩次“集體批評”的回應發表的。這中間的時間差引發了學界對于這次“集體批評”的操作流程的疑慮,同時也對時任“文藝”副刊編輯的蕭乾發起和組織這次“集體批評”的意圖和目標產生了諸多猜測。2000年前后成為學界熱點的學術研究神話化現象研究(4),更把《大公報》“文藝”副刊對《日出》的“集體批評”視為現代文學學界制造神話的例證之一。(5)

在《日出》經典地位的確立過程中,天津《大公報》的“集體批評”與“文藝獎”功不可沒,這一點在學界已有共識。蕭乾組織的《大公報》“文藝”副刊的“集體批評”與曹禺對“集體批評”的回應在時間上存在漏洞,因此被部分學者認為“頗有些刻意策劃、精心導演的雙簧戲之嫌疑”,并稱蕭乾組織的這次集體批評是一群人“奉所謂的現實主義為絕對正統”,“捧場、湊趣、獻殷勤、表忠心的結果”。(6)例如,張耀杰的文章這樣描述《我怎樣寫〈日出〉》作為“跋”收入《日出》的單行本的過程:“《日出》于9月份在《文季月刊》連載完畢,11月份便由巴金主持的文化生活出版社出版,其間只有不到兩個月的時間空檔。在這兩個月里,蕭乾不僅成功地組織到了稿件,還及時把稿件轉交給曹禺,好讓他參照著這些批評意見寫作《我怎樣寫〈日出〉》一文,先作為《日出·跋》收入11月份出版的《日出》單行本,之后才由蕭乾安排在《大公報》文藝副刊上發表。其用心良苦、煞費苦心,由此即可見一斑。”

然而這里所謂“雙簧戲”是建立在史實錯訛基礎上的錯誤判斷。筆者調查文化生活版《日出》的第一、二、三、四等較早的版次發現,《我怎樣寫〈日出〉》作為“跋”收入《日出》單行本,并不是在1936年11月的“初版”,也不是1936年12月的“再版”、1937年2月的“三版”,而是在1937年3月的“四版”。文化生活版《日出》的第一、二、三版本都沒有“跋”,從1937年3月的第四版開始,《日出》才有了“跋”,而此時距離曹禺《我怎樣寫〈日出〉》的發表至少已經過去幾天了。所以,上述論文中充滿諷刺意味地反復強調的“兩個月”的時間差實際上并不存在,其所謂“刻意策劃、精心導演”的“雙簧戲”更不成立。

《日出》1937年4月第5版,可看到已有跋

至于說到編者蕭乾的“用心良苦、煞費苦心”,在《雷雨》的東風之下,一個感覺敏銳的批評家對《日出》充滿期待、熱心推廣,本是其分內之事;而一個有眼光的媒體人,發掘有水準有口碑的暢銷書,想來也是理所應當,畢竟,如前文所說,《日出》的再版重印速度是非常快的,銷售也頗為可觀。

通讀“集體批評”的所有文章就會發現,“集體批評”對《日出》的評價并非全是褒獎和夸贊。荒煤就認為“日出是不及雷雨的”,“作者僅僅突擊了一些‘現象’。而他應該突擊的卻是‘現實’”,曹禺“應該有更大的成就在來日!”(7)李廣田也明確表示“我更喜歡雷雨”(8);朱光潛則直白地說,不想談《日出》的好處,只“想說個人讀《日出》后所感到的一些欠缺”(9)。這樣的“集體批評”硬說成是“捧場、湊趣、獻殷勤、表忠心”,顯然并不符合事實。事實上,蕭乾在1937年1月1日的“文藝”副刊“集體批評”的《編者補白》中為“集體批評”所展現的“超捧場、超攻訐”的批評態度而欣慰:“誰說批評不是阿諛便是中傷?”我們“這里有贊賞,然而是出諸喜悅;有指摘,然而是存心鼓進”。為了進一步宣揚這種“超捧場、超攻訐”的文學批評,蕭乾還在積極策劃第二次集體批評,在《編者補白》中為第二次集體批評征集讀者來稿:“這里應該宣布的是我們第二次集體批評的對象:《星》葉紫作 一九三六年十二月 文化生活出版社 實價三角 凡曾讀過這本小說的朋友們,盼都將意見簡單爽直地吐露出來。一俟稿齊,隨時發刊。”可惜的是,因種種原因,計劃中的“第二次集體批評”最終并未完成。同時,“集體批評”的方式在讀者中也頗受好評。杭州讀者潘琳特特來信,給《大公報》“文藝”副刊的書評欄提建議,稱“最好的辦法,是集體批評,像批評《日出》的專輯那樣”,“雖則也許會引起論戰,倒是讀者所歡迎的,只要不是亂嚷亂罵,而是平心靜氣地論辯的話。”(10)

考察參與《日出》“集體批評”的專家和學者:茅盾、巴金、靳以、朱光潛、沈從文、葉圣陶、李廣田、楊剛、黎烈文、荒煤、陳藍、李影心、李蕤、燕京大學西洋文學系主任英國學者謝迪克,以及組織“集體批評”的蕭乾,要說這些人存在共同的“奉所謂的現實主義為絕對正統”的傾向,實在讓人難以信服。相反,因為文學趣味的差異,這場“集體批評”在批評者之間引發了幾場論爭和筆仗。

三

在現代文獻整理過程中,版本的選擇至關重要。選擇初版本,或者比較完整的版本,各有各的理由。但面對同一版本的不同印次,學界或者持無所謂的態度,有什么用什么,不加擇選;或者依據現代出版業、印刷術的特點,把印刷時間靠后的版次列為首選。第一種態度,如上文所說,有可能形成錯誤的認知;第二種選擇,在實際操作中,也存在不少問題。

文生版《日出》曾先后被列入文化生活出版社旗下的“文學叢刊”和“曹禺戲劇集”兩個叢書系列。“文學叢刊”系列由巴金主編,從1935年底至1949年,陸續出版10集,每集16種,影響極大,文生版《日出》從初版開始即被列入“文學叢刊”系列第3集。“曹禺戲劇集”系列則出版在抗戰爆發之后。據田一文回憶,1941年春天,巴金和幾個朋友一起在重慶沙坪壩互生書店商量籌建文化生活出版社重慶辦事處,并確定仍然由巴金主編“曹禺戲劇集”系列。(11)于是在1941年1月《日出》“文學叢刊”系列第17版之后,1941年5月《日出》又有了“曹禺戲劇集”系列“重慶初版”,其版權頁上注明:上海福州路和重慶沙坪壩區的文化生活出版社聯合發行,重慶沙坪壩正街互生書店總經銷。

1942年12月出版曹禺戲劇集“桂一版”

接下來出版的《日出》“曹禺戲劇集”放棄了自己的獨立版次,使用與《日出》“文學叢刊”統一的印次,1941年9月“曹禺戲劇集”第18版和“文學叢刊”系列第18版同時出版。此后,《日出》“文學叢刊”系列不復得見,而“曹禺戲劇集”則繼續沿用“文學叢刊”系列的版次繼續出版。

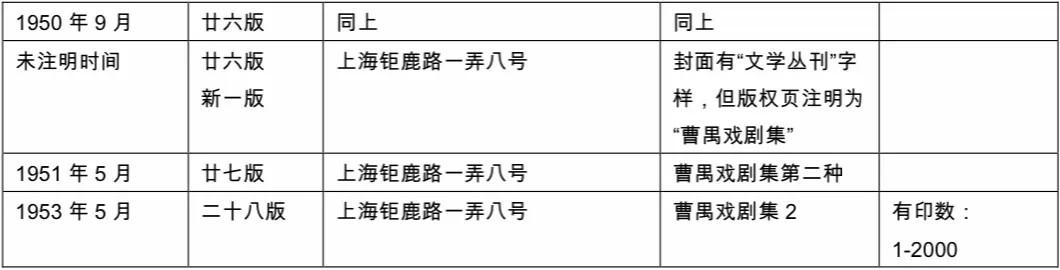

1942年12月《日出》“曹禺戲劇集”印刷第19版;當年12月又出版了“曹禺戲劇集”的“桂一版”。而后文生社為增強重慶業務,減輕桂林辦事處的工作壓力,將“曹禺戲劇集”等部分書籍交由重慶辦事處排印發行。故“桂一版”之后,文生社《日出》的“曹禺戲劇集”系列再無桂林版。接下來,1946年8月“曹禺戲劇集”第21版;1947年2月出版了第22版;1948年2月、12月相繼出版了第23版和24版;1950年9月出版了第26版(同時期,還有“第廿六版 新一版”問世),到了1953年5月第28版出版,這是筆者所見文生版《日出》最后的版次。

《日出》1953年5月第28版

與《日出》“文學叢刊”系列相比,“曹禺戲劇集”系列從“重慶初版”開始,在版權頁上就出現了嚴重失誤。“重慶初版”的版權頁將《日出》的初版時間誤作“中華民國廿五年十月”;1941年9月《日出》“曹禺戲劇集”系列第18版將初版時間寫成了“中華民國二十五年九月”,而同時出版的《日出》“文學叢刊”系列第18版并沒有出現這種失誤;此外,《日出》“曹禺戲劇集”系列的1946年8月第廿一版和1947年2月第廿二版都將初版時間誤作“中華民國二十五年一月”。因為版權頁上的反復失誤,所以熟悉《日出》版本的研究者,往往更看重早期的“文學叢刊”系列,而對更晚近的“曹禺戲劇集”系列心存警惕。

盡管《日出》“曹禺戲劇集”系列印次靠后,其可靠性卻大不如印次更早的“文學叢刊”系列。究其原因,主要有兩點。其一有可能是具體工作人員的辦事態度或者情緒等出現了問題。《日出》“曹禺戲劇集”系列出版時期,文生社重慶辦事處雖有總經理吳朗西坐鎮,但吳朗西主要負責資金調撥,并在和成銀行擔任要職,工作繁重。故而重慶辦事處的日常工作主要由田一文負責。田一文是巴金的好友,無論是在日常工作方面,還是在文學眼光方面,都頗得巴金信任。巴金曾經在給楊苡的信中表示,趙瑞蕻的譯稿可直接交給田一文,田一文“可以代我看看譯稿”。(12)但那時田一文獨自一人在重慶負責出版具體事務,一方面身負重擔,工作壓力大,同時又掛念著鐵蹄下的家鄉武漢,而且因為個性直率,得罪了一些朋友。這些都有可能影響到他的情緒和工作態度。從《日出》“曹禺戲劇集”系列來看,田一文的校對工作不甚嚴謹。并且《日出》“曹禺戲劇集”系列的問題并非個例,比《日出》版權頁錯誤更為出名的是重慶文生社出版的《淘金記》的校對問題。1943年沙汀的長篇小說《淘金記》由文生社重慶分社出版,但沙汀發現了這版《淘金記》不少錯字,對田一文的校對非常不滿,特作《校正記》提出批評。此事件對文化生活出版社的聲譽頗有影響。1946年8月7日、1947年8月14日,巴金先后致信沙汀,告之《淘金記》在文生社上海初版和再版情況,初版改了六個字,再版改得更多,并特意說明是根據沙汀的短文《校正記》改正的。(13)同時巴金也多次致信田一文,叮囑他校對要更細心些,表示作為友人原諒其缺點,希望能更進步,并能終身參與到文化出版事業。(14)

其二則與時代環境相關。現代文學三十年的發展進程總離不開時代社會政治背景的影響。1930年代是國民政府統治相對穩定的時期,經濟文化在跌宕中逐步發展。而1937年抗戰爆發之后,在戰亂、逃難和救亡中的文化出版業處境艱難可想而知。比較兩個系列版權頁中的出版所地址便可窺見一斑。“八一三”戰役前,《日出》“文學叢刊”系列共印刷11版,出版所地址都在上海福州路四三六號,比較穩定。進入孤島時期,《日出》印刷了7個版次,出版所地址變更了3次:上海福州路四三六號、山西路慈豐里、福州路三八四弄。“曹禺戲劇集”系列的出版所地址則復雜得多,1949年以前的版次中幾乎沒有兩本出版地址是完全一樣的。整理這些出版所地址的變遷,也許能夠理出一部上海文化生活出版社的流亡史。這樣的顛沛流亡中,出版印刷中出現各種錯誤也是可以理解的。

即使不考慮時代背景,不考慮具體工作人員的態度、情緒等等,最晚的也并非就一定最佳。例如,文生版《日出》第四幕中有一段情節,胡四給顧八奶奶說戲。胡四念了一段鑼鼓經,顧八奶奶得意洋洋地跟陳白露炫耀“這家伙點叫‘急急風’”,胡四嘲弄她記性不好說錯了,顧八奶奶“(掩飾地)哦,哦,這叫‘慢長錘’”。“慢長錘”是京劇鑼鼓經中的一種,由長錘和奪頭結合而成,多用于原板、慢板或者二六的入頭,或是用來配合比較緩慢的人物上場、更衣等動作。1951年上海的京劇老藝人響應抗美援朝總會捐獻飛機大炮的號召,在人民大舞臺舉行盛大演出,梅蘭芳參加的《龍鳳呈祥》中孫尚香出場時,16位京劇名家扮演宮嬪,配合著慢長錘,一對對緩緩登場,大鑼打了82下才走完。慢長錘的“慢”在這里將氛圍展現得淋漓盡致。

但是查考文生版《日出》各個版次,初刊此處作“慢長錘”,而其后來的諸版次,從“文學叢刊”系列“曹禺戲劇集”系列到1951年開明書店“曹禺選集”版、1954年的人民文學出社“曹禺劇本選”版、1957年中國戲劇出版社“現代戲劇創作叢書”版、1985年四川文藝出版社的“川版”、1988年中國戲劇出版社的“曹禺文集”版、1994年人民文學出版社的“中國現代名劇叢書”版等等,除了如1959年人民文學出版社“文學小叢書”版、1961年人民文學出版社“曹禺選集”版等版本刪掉了這段對話,其他的版本幾乎都把“慢長錘”誤作“慢長錐”。筆者從文生版《日出》1936年11月的初版開始逐一核對,錯誤的源頭來自第四版。第一、二、三版均作“慢長錘”,從第四版開始,這段“家伙點”的名目變成了“慢長錐”。這樣的錯誤一旦出現,后來的校對者,如果沒有一定的京劇常識,僅靠檢查文字是否錯訛、行文是否通暢、上下文的邏輯等等是很難發現的。而這個錯誤的出現,極有可能是因為第4版《日出》新加入了“跋”,校對人員在校對“跋”的過程中,順便給第4版《日出》在文字上重新進行校正,也就是所謂的在紙型上挖字修補,結果反而出現錯誤,而且這個錯誤從1937年3月延續至今。

在現代文學的文獻整理中,版本和印次,都是不可忽視的存在。現代文學的文本文獻形成過程中,社會文化的急劇變遷以及現代出版和印刷技術的深度參與,使其具有了與古典文獻完全不同的面貌。一方面,短時期內,作者自發或者被動的修改,形成諸多獨立又相關的版本;另一方面,現代出版文化和印刷技術,又深刻影響到版本呈現出的不同面貌,從而傳達出豐富的社會史和文化史信息。將版次與印次結合相研究,也許能為中國現代文學版本學研究開辟一塊新的學術土壤。

附錄:

注釋:

(1)潘克明,《關于〈日出〉初版本出版時間的質疑》,《中國現代文學研究叢刊》,1988年第1期。

(2)如金宏宇、呂麗娜《〈日出〉的版本與修改》(湛江師范學院學報,2005年第2期)等。

(3)如曹樹鈞著《劇聯與左翼戲劇運動》第274頁(2014年),劉勇著《中國現代文學的多維闡釋》第99頁(安徽大學出版社,2013年),宋寶珍著《暮合幕開 當代劇場的炫目風采》第79頁(遼寧人民出版社,2014年)等。

(4)所謂“學術研究神話化現象”是指“以學術方式制造神話的現象”。對它的研究或從外部包括權力、話語、意識形態、社會關系等方面展開討論,或從學術研究的內部機制加以分析。福柯、薩義德、卡拉-穆爾扎等學者的研究成果為當前現當代文學研究中的神話化現象的研究提供了研究思路。戴燕《文學史的權利》(北京大學出版社,2002年)、馬俊山《走出現代文學的神話》(中國社會科學出版社,2002年)是這類研究中的佼佼者。

(5)參見張耀杰《蕭乾、巴金的“制造神話”及其它》(《書屋》,2000年第12期)、徐翔《當代文學研究中的神話化現象批判》(博士論文,北京師范大學,2009年)等。張耀杰在《蕭乾、巴金的“制造神話”及其它》將其作為現當代文學研究神話化現象的例證之一,并且做了詳細的史料論證。

(6)張耀杰,《蕭乾、巴金的“制造神話”及其它》,《書屋》,2000年第12期。

(7)荒煤,《還有些茫然》,《大公報》“文藝”副刊,1937年1月1日,第13版。

(8)李廣田,《我更愛〈雷雨〉》,《大公報》“文藝”副刊,1936年12月27日,第11版。

(9)孟實,《舍不得分手》,《大公報》“文藝”副刊,1937年1月1日,第13版。

(10)杭州潘琳,《“集評”更理想些》,1937年7月7日第12版上海《大公報》“文藝”副刊“讀者評書評(二)”。

(11)李濟生編著,《巴金與文化生活出版》,第10頁,上海文藝出版社,2003年11月版。

(12)巴金致楊苡信(1944年4月22日),楊苡編《雪泥集 巴金致楊苡書簡劫余全編》,第40頁,上海遠東出版社,2010年版。

(13)參見李國糅、李小瑞編,《巴金與友朋往來手札:沙汀卷》,上海社會科學院出版社,2009年版。

(14)參見巴金著,《巴金書簡 初編》,四川文藝出版社,1987年版。