探尋青年寫作的無限可能 ——“新時(shí)代青年寫作的可能性”研討會(huì)在南寧舉行

青年作家與青年寫作一直是當(dāng)代文學(xué)界的熱點(diǎn)話題。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),僅2019年一年,在各類學(xué)術(shù)期刊、文學(xué)雜志、專業(yè)報(bào)紙及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上發(fā)表的有關(guān)青年作家創(chuàng)作的評(píng)論性文章就逾千篇。無論是讀者、評(píng)論家、文學(xué)編輯還是青年作家本身,都對(duì)青年寫作問題很關(guān)注。

中國(guó)作家協(xié)會(huì)長(zhǎng)期以來高度重視青年作家的發(fā)展問題,2020年初成立青年工作委員會(huì),旨在更加有效地加強(qiáng)對(duì)青年文學(xué)創(chuàng)作及青年作家隊(duì)伍建設(shè)的支持引導(dǎo),以多種方式團(tuán)結(jié)引領(lǐng)廣大青年作家和青年文學(xué)工作者,為新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義文學(xué)繁榮發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

邱華棟、張燕玲、徐則臣、東西、何平、楊慶祥、黃德海、徐晨亮、李倩倩、田耳、王十月、李約熱、朱山坡、岳雯、何同彬、張柱林、葉君、曾攀、李壯、陶麗群、王勇英、王迅、小昌、孟小書、王蘇辛、丁顏、周愷、宋阿曼、徐小雅等作家、評(píng)論家出席研討。

5月28日至31日,由中國(guó)作家協(xié)會(huì)青年工作委員會(huì)、《南方文壇》雜志社、廣西民族大學(xué)文學(xué)院聯(lián)合主辦的“新時(shí)代青年寫作的可能性”研討會(huì)暨2020廣西青年批評(píng)家培訓(xùn)班在南寧舉行。本次研討會(huì)也是中國(guó)作協(xié)青年工作委員會(huì)成立后組織的第一個(gè)正式活動(dòng)。中國(guó)作協(xié)書記處書記、中國(guó)作協(xié)青年工作委員會(huì)主任邱華棟,廣西文聯(lián)黨組書記、主席呂潔,中國(guó)作協(xié)青年工作委員會(huì)部分委員以及來自全國(guó)各地的青年作家、評(píng)論家50余人參加會(huì)議。中國(guó)作協(xié)青年工作委員會(huì)委員、《南方文壇》主編張燕玲主持研討會(huì)。

中國(guó)作家協(xié)會(huì)書記處書記、中國(guó)作家協(xié)會(huì)青年工作委員會(huì)主任邱華棟致辭

邱華棟在致辭中表示,“青年寫作中的可能性”既代表著一種充滿期待、朝向未來的長(zhǎng)遠(yuǎn)注視,也關(guān)聯(lián)著一系列極富現(xiàn)實(shí)感與指向性的當(dāng)下話題。這些話題包括青年寫作的現(xiàn)狀和趨向、讀者對(duì)青年寫作的期待、青年寫作的內(nèi)外維度與潛力應(yīng)當(dāng)如何拓寬和激發(fā)、當(dāng)下青年寫作中的慣性限囿與突破動(dòng)力、青年寫作如何更充分地展示出自身的風(fēng)貌特質(zhì)、青年寫作如何回應(yīng)當(dāng)今時(shí)代的精神主題等。“我們今天對(duì)‘青年寫作的可能性’話題的探討,既涉及到對(duì)‘青年寫作’概念本身的厘清、思考,也涉及到對(duì)青年寫作當(dāng)下創(chuàng)作研究現(xiàn)狀的梳理、分析,還涉及到對(duì)青年寫作未來發(fā)展趨向的判斷、引領(lǐng)。”

青年寫作的花果枝葉體現(xiàn)為一位位年輕的作家、一部部嶄新的作品,它的根脈土壤則深刻勾連著中國(guó)文學(xué)的總體想象和寬廣未來。同時(shí),在更廣闊的社會(huì)歷史層面,“青年”同樣是如今的熱點(diǎn)詞。邱華棟說,2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年,也是脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)決勝之年。突如其來的新冠肺炎疫情沖擊,也無疑使這個(gè)年份顯得更加特殊。當(dāng)下青年正站立在歷史的重要節(jié)點(diǎn)上,見證并參與著時(shí)代歷史的巨大變革。在這樣的語境下,青年的角色受到了格外的關(guān)注,青年的作用也獲得了極大的凸顯。邱華棟鼓勵(lì)廣大青年作家和評(píng)論家思考時(shí)代命題、塑造時(shí)代形象、探索時(shí)代表達(dá),面對(duì)時(shí)代展現(xiàn)擔(dān)當(dāng),在相互溝通、切磋、支持中共同構(gòu)建文學(xué)生活,通過自己的筆和眼,閱讀、理解我們共同身處的時(shí)代。

廣西文聯(lián)黨組書記、主席呂潔致辭

呂潔在致辭中談到,本次會(huì)議以“新時(shí)代青年寫作的可能性”為主題,緊密圍繞青年寫作的歷史意識(shí)、現(xiàn)實(shí)精神與未來發(fā)展等議題展開研討,深切呼應(yīng)新時(shí)代對(duì)青年的期待,鼓舞青年作家響應(yīng)習(xí)近平總書記“擁抱新時(shí)代,堅(jiān)定理想信念,站穩(wěn)人民立場(chǎng),練就過硬本領(lǐng),投身強(qiáng)國(guó)偉業(yè)”的號(hào)召。呂潔希望廣大青年作家和評(píng)論家深刻把握新時(shí)代的本質(zhì)和主流,思考個(gè)人與時(shí)代和歷史的關(guān)系,展現(xiàn)寫作的時(shí)代擔(dān)當(dāng)和人文擔(dān)當(dāng),在新時(shí)代的潮頭中勇當(dāng)先鋒。

中國(guó)作協(xié)青年工作委員會(huì)委員、《南方文壇》主編張燕玲主持研討會(huì)

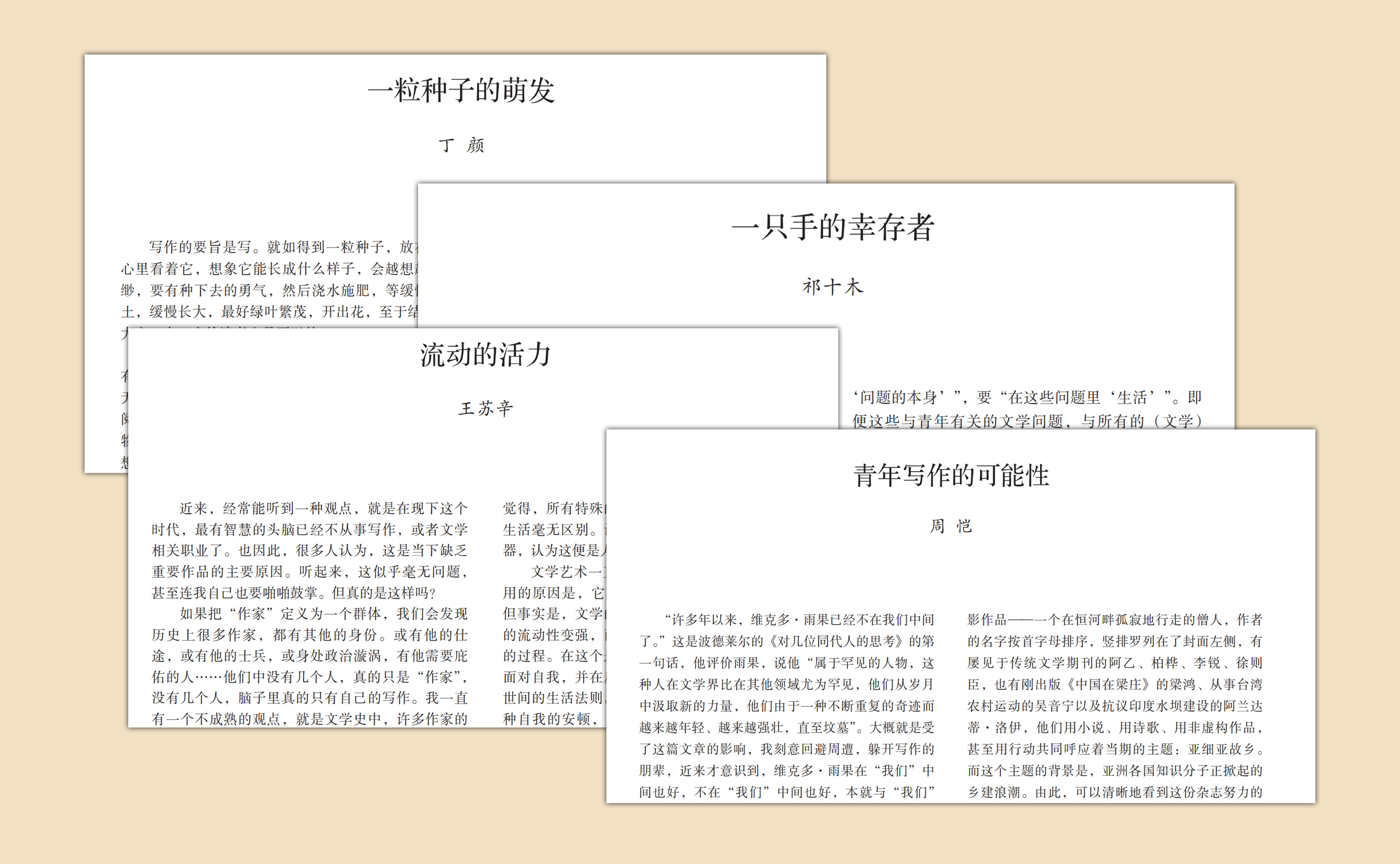

張燕玲介紹說,《南方文壇》雜志始終關(guān)注青年作家批評(píng)家的成長(zhǎng)與變化,舉辦各種青年作家批評(píng)家論壇已是常態(tài)化,其連續(xù)20年舉辦的“今日批評(píng)家”欄目推介了全國(guó)幾代優(yōu)秀評(píng)論家。2020年第3期《南方文壇》推出“青年寫作的可能性”小輯,邀請(qǐng)何平、楊慶祥、黃平、李壯、丁顏、王蘇辛、周愷、祁十木等8位作家評(píng)論家,從青年寫作的定義、現(xiàn)狀、類別、關(guān)鍵詞等方面各抒己見,形成了有益的討論。

青年者誰

文學(xué)不是孤島,青年寫作無法離開同時(shí)代的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和精神。在討論中,一個(gè)常常被忽略的“問題”不斷被提起:青年文學(xué)的問題首先應(yīng)該是一個(gè)青年問題,其次才是文學(xué)問題。青年批評(píng)家李壯對(duì)貌似自足的青年定義提出反駁,他認(rèn)為作為“官方”定義的18-45歲,實(shí)際上無法滿足現(xiàn)時(shí)代中青年精神的特殊性。在如今的社會(huì)機(jī)制下,18歲的“青年”可能還在讀高中,奢談建立有效的理性價(jià)值觀,而文學(xué)從業(yè)者在當(dāng)下往往碩士畢業(yè)后才會(huì)走出大學(xué)校門,緊接著又被席卷入強(qiáng)大的社會(huì)話語邏輯,“所以青年的實(shí)質(zhì)性空間其實(shí)被大大壓縮了”,“更多的人可能是巨嬰或者小老頭”。

四位青年作家的創(chuàng)作談(原發(fā)于《南方文壇》2020年第3期“青年寫作的可能性”小輯)

李壯所觀察到的青年寫作狀態(tài),是一種滑翔狀態(tài)。他認(rèn)為這種滑翔是很穩(wěn)定的滑行,而不是翼裝飛行,總體平穩(wěn)可控。“我覺得我們這代人的寫作目前被限囿在某種常態(tài)之中,這個(gè)話反過來說就是我們還不夠‘變態(tài)’。”當(dāng)然,如果話止于此,那顯然只是一場(chǎng)常態(tài)滑翔,李壯還嘗試從內(nèi)在與外在同時(shí)做出解釋的突圍: 就外在而言,我們身處的時(shí)代本身即非“歷史的青春期”,不是青年,更似壯年。談?wù)撉嗄陠栴}和青年寫作的潛在坐標(biāo)有二,“五四”與八十年代,“但實(shí)際上這兩個(gè)時(shí)期和當(dāng)下都不一樣,因?yàn)槟莾蓚€(gè)時(shí)期前我們被關(guān)得久了,突然打開一扇門,外面的世界都是新的,青年人有無限的好奇心、激情和想象力要去探索世界。而在今天更多的是熟練,是高速運(yùn)轉(zhuǎn),是理性精確。”世俗生活空前的繁榮造成空前的熟練,這極大地抑制了文學(xué)的想象空間——“但這不是我們個(gè)人能夠所決定的”。“與之相關(guān)的就是文化語境的變遷,文學(xué)確實(shí)在某種程度上是邊緣化了,這種邊緣化導(dǎo)致相對(duì)‘五四’與八十年代,我們整體上的生態(tài)、氛圍、話語都相對(duì)更加封閉。”就內(nèi)在而言,寫作者與時(shí)代經(jīng)驗(yàn)之間的過分融洽,也使得作品中的刺痛感被削弱。作為“中國(guó)歷史上第一批在常識(shí)的現(xiàn)代生活里集體成長(zhǎng)起來的文學(xué)人”,李壯發(fā)現(xiàn)自己與同代人看似唾手可得的機(jī)遇實(shí)則是無處不在的挑戰(zhàn)。在消費(fèi)主義無孔不入的滲透中,物的象征價(jià)值逐漸被使用價(jià)值所遮蔽。經(jīng)驗(yàn)獲取的非自覺性與經(jīng)驗(yàn)匱乏本身,構(gòu)成了一個(gè)問題的兩面。

四位評(píng)論家的爭(zhēng)鳴(原發(fā)于《南方文壇》2020年第3期“青年寫作的可能性”小輯)

剝開生理年齡的表象來討論精神性意義上的“青年者誰”,是一種大概率的共識(shí)。《思南文學(xué)選刊》副主編黃德海認(rèn)為,已經(jīng)喪失了“青年性”的作家其實(shí)無需繼續(xù)“表演”,如果思想已經(jīng)不再成長(zhǎng),終止寫作可以獲得理解。“其實(shí)所謂的寫作并不是人生的全部,任何一個(gè)情況都不是全部,因?yàn)槿松且粓?chǎng)不間斷的現(xiàn)場(chǎng)直播,把自己人生播精彩就可以了。”“70后”作家田耳說自己很喜歡閱讀年輕人的作品,因?yàn)榍嗄陮懽髦胁粩喔碌恼Z言對(duì)他的寫作產(chǎn)生著積極影響,年輕人總能寫出自己意想不到的新東西。而同為“70后”作家的朱山坡則認(rèn)為不要“迷信”年輕人,也不要“鄙視”老年人,“后浪想推前浪,一些浪花是可以推得動(dòng)的,但是變成磐石的前浪怎么推都推不動(dòng),只有繞過他們,讓他們成為我們的航標(biāo)和榜樣。”朱山坡稱自己對(duì)前輩的作品充滿敬畏,有一顆“從來沒年輕過的心”,他并不認(rèn)為這是真的壞事:“我一旦變自信就懷疑自己變老了,自信就意味著你定型了、固化了,意味著對(duì)自己太迷信了。”

“也許我們的內(nèi)心要處理的是那種多重的精神結(jié)構(gòu)、情感結(jié)構(gòu),甚至是年齡結(jié)構(gòu),在內(nèi)部這種多重的結(jié)構(gòu)一直糾纏。”青年評(píng)論家、《南方文壇》編輯部主任曾攀打趣道,“我們也許可以拿著泡著枸杞的保溫杯過來參加青年寫作的會(huì)議,同樣也可以在21歲的時(shí)候因?yàn)榍楦械拇驌艉捅瘎≌f自己‘心已老了’,這都沒有問題,我們的寫作需要處理的不是單一的經(jīng)驗(yàn)和情感,而是需要把這些東西含納進(jìn)來,要把它穿透打通,甚至要成為我們的‘精神分裂’。”曾攀表示,如果青年沒有抵達(dá)精神層面的開闊地,其寫作也就無法打開寬廣的可能性。所以,“處理好我們內(nèi)部的多重情感的心理經(jīng)驗(yàn)的結(jié)構(gòu),是打破青年寫作的那種單一化、單調(diào)化非常重要的途徑,我們要把所謂的‘青年’重新問題化。”

批評(píng)何為

在1918年春天的某個(gè)夜晚,先后遭際了從小康之家墜入困頓、“到N進(jìn)K學(xué)堂”、從“幻燈片事件”到《新生》雜志、在紹興會(huì)館抄古碑等等人生況味的魯迅躺在床板上,望著頭頂上絕無窗戶而萬難損毀的鐵屋頂倍感寂寞。這大概是文學(xué)萌發(fā)時(shí)的情緒之一種。1918年的5月,《狂人日記》在《新青年》第四卷第五號(hào)發(fā)表,魯迅時(shí)年38歲。

寫作《狂人日記》時(shí)的魯迅還年輕嗎?他自己恐怕不會(huì)這么想。強(qiáng)行換算到現(xiàn)今,《狂人日記》時(shí)期的魯迅比所有“90后”作家都年長(zhǎng)一個(gè)“代際”,如果單看生理年齡,他也在絕大多數(shù)“80后”中遙遙領(lǐng)先。按照今天以45歲劃分“青年”與“中年”的界限來看,彼時(shí)魯迅無疑仍是一個(gè)“青年”。截至45歲,《吶喊》《彷徨》先后出版,魯迅最重要的小說作品均已完成。

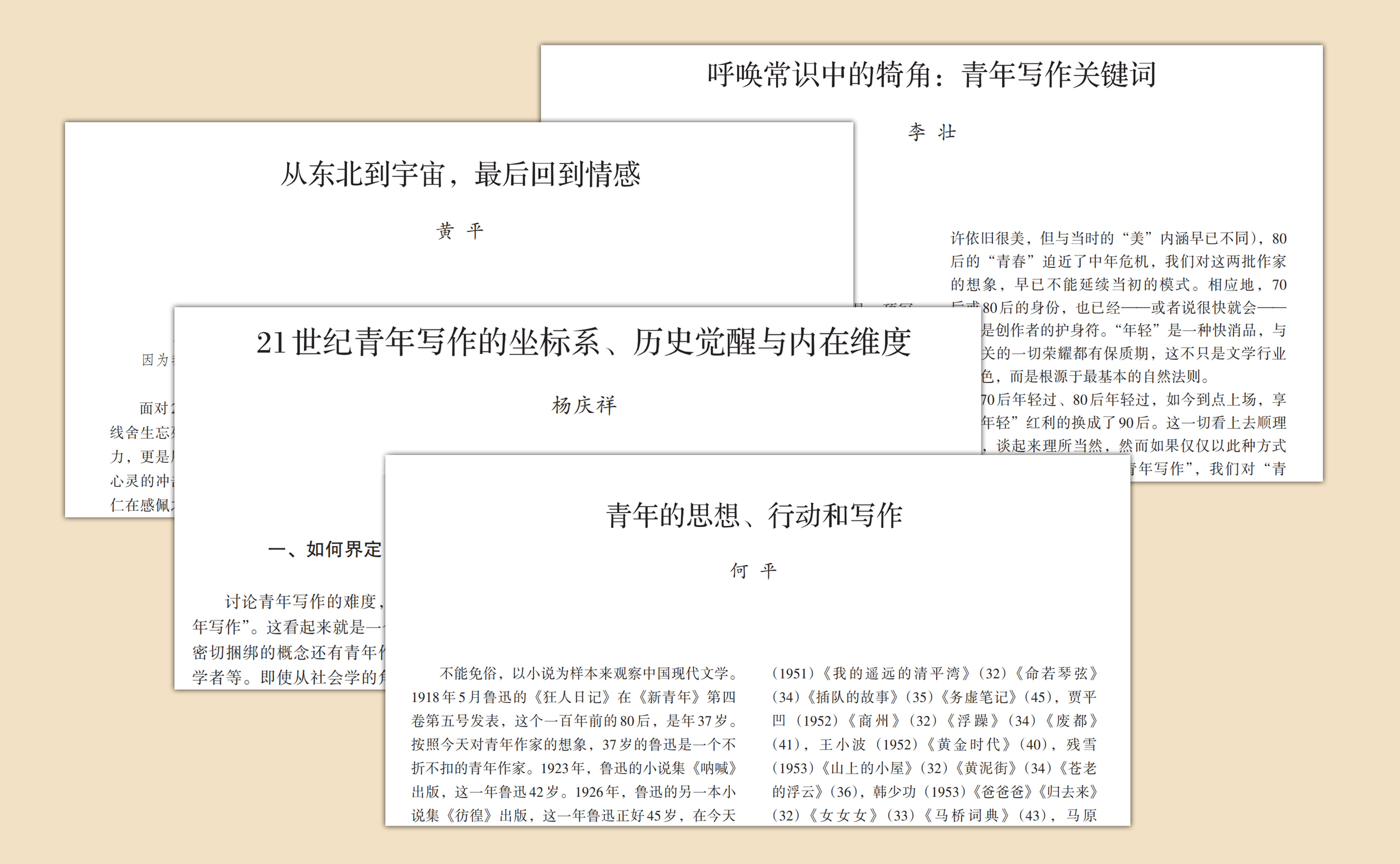

評(píng)論家何平梳理魯迅的創(chuàng)作簡(jiǎn)表,發(fā)現(xiàn)“40歲前后應(yīng)該是一個(gè)作家關(guān)鍵的歷史時(shí)刻,是應(yīng)該寫出他們一生中大多數(shù)重要作品的時(shí)刻。”在文章中,何平還提供了一份“作品目錄”,記錄了新時(shí)期以來部分知名作家代表作的發(fā)表年齡:

何平統(tǒng)計(jì)的新時(shí)期以來部分知名作家發(fā)表代表作時(shí)年齡表(注:姓名后數(shù)字為出生年份 作品后數(shù)字為該作品的首發(fā)時(shí)作者的年齡)

以上數(shù)據(jù)并非為45歲的“青年”界限增添注腳,畢竟在某種程度上,固化的時(shí)間裝置意味著權(quán)力結(jié)構(gòu),而“前浪”作家經(jīng)典化的不斷確立,無法排斥多種復(fù)雜力量的整體推動(dòng)。何平列出數(shù)據(jù)的真正目的,在于反思:批評(píng)家何時(shí)能為“70后”“80后”“90后”的青年作家也建立一份文學(xué)目錄?他寄希望于“十年之后”,但仍為同時(shí)代人批評(píng)家的不在場(chǎng)抱有遺憾,“是要考慮到,和他們的兄長(zhǎng)輩父輩作家相比,我們的文學(xué)批評(píng)和文學(xué)研究對(duì)今天這一代青年作家經(jīng)典化沒有盡到應(yīng)有責(zé)任的變量。”何平堅(jiān)信,青年作家的成長(zhǎng)需要“發(fā)現(xiàn)者、聲援者和庇護(hù)者”。

“你們無論作為批評(píng)家還是期刊編輯,天天一副家長(zhǎng)式的面孔,教導(dǎo)我們一定要寫異質(zhì)性的、創(chuàng)造性的小說,但是你們自己編的刊物上都沒有多少異質(zhì)性和創(chuàng)造性。”《鐘山》副主編何同彬說,在一次活動(dòng)上他被一個(gè)青年寫作者這樣“懟”過。何同彬認(rèn)為,如今的文學(xué)生態(tài)值得反省,著名作家們新的平庸作品只要一出現(xiàn)就會(huì)暴得大名,席卷一切年度排行榜——哪怕作者本人都覺得“小說寫得不怎么樣”。當(dāng)文學(xué)資源大部分被占據(jù)和消耗之后,仍有人在有限的空間里錯(cuò)位地對(duì)青年寫作里的諸多問題抱怨,“其實(shí)很多問題不僅僅在青年”。青年作家丁顏也有同感,“我覺得批評(píng)家對(duì)我們青年寫作者要好一點(diǎn),不要捧我們,出現(xiàn)的問題該說還是要說,編輯對(duì)我們嚴(yán)格一點(diǎn)是沒有問題的。但我現(xiàn)在覺得批評(píng)家對(duì)我們太狠了,編輯又對(duì)我們太好。”

有論者指出,當(dāng)下的文學(xué)批評(píng)和雜志編輯也存在著“媚老”和“媚少”的現(xiàn)象,前者對(duì)功成名就的作家說盡好話,熱情洋溢的文辭下隱藏著利益交換,后者對(duì)文學(xué)新苗推波助瀾,在注意力經(jīng)濟(jì)下博得眼球卻揠苗助長(zhǎng)。青年作家周愷早年作品均發(fā)表于民刊《天南》,后來才被力推年輕作家的主流文學(xué)期刊所關(guān)注,但他認(rèn)為不少開辟“90后”作家專欄的刊物只是噱頭。“盡管有吃奶罵娘之嫌,但我還是想說,這純?nèi)皇且环N燒香拜佛的心態(tài),既無主張也無格局,單單列上一堆名字,以求借這些名字也變得年輕,不但沒有幫到 90后,反倒使 90后落得個(gè)被‘催熟’之嫌。”

《中華文學(xué)選刊》執(zhí)行主編徐晨亮不主張狂飆突進(jìn)般搶占“話題”,選刊自2018年起逐步就青年寫作話題進(jìn)行理性探討、匯聚多方聲音,先后摘選青年作家作品數(shù)十篇。2019年,選刊向目前活躍于文學(xué)期刊、網(wǎng)絡(luò)社區(qū)及類型文學(xué)領(lǐng)域的35歲以下青年作家發(fā)去調(diào)查問卷,就文學(xué)意識(shí)、寫作、閱讀等方面提出10組問題,邀請(qǐng)青年作家進(jìn)行同題問答,共收到117位青年作家回復(fù)。在長(zhǎng)期與青年寫作者交流的過程中,徐晨亮了解到,優(yōu)秀的青年寫作者并不困惑于稿件無處發(fā)表,他們真正苦惱的是無人對(duì)話。“發(fā)表之后聽不到回響,他們不知道自己的作品是否被人喜歡還是讓人覺得千篇一律,哪怕連否定的批評(píng)意見也很少聽到。”回顧八十年代的文學(xué)繁榮,其中新人登場(chǎng)后引發(fā)的強(qiáng)烈沖撞與反彈,以及由此產(chǎn)生的良性討論是文學(xué)“黃金年代”形成的必不可少的原因之一。而在當(dāng)下,這種爭(zhēng)論的減少令許多年輕寫作者感到無措。

2019年《中華文學(xué)選刊》“青年作家調(diào)查”群像

評(píng)論家都到哪去了?據(jù)徐晨亮觀察,每有重磅作家新作問世,老中青評(píng)論家爭(zhēng)相發(fā)言,大家爭(zhēng)先恐后從新文本中尋找“微言大義”般的文學(xué)史意義,這有點(diǎn)像滑稽的“作文比賽”。盡管名家新作值得矚目,但這種超強(qiáng)的“磁場(chǎng)”還是讓徐晨亮感覺“頭部作家”在整體文學(xué)生活里占據(jù)的份額被過度放大了。“相反,我覺得真正需要探討的是活潑的、來自現(xiàn)場(chǎng)的、動(dòng)態(tài)上的寫作問題,也許青年作家的創(chuàng)作不是多么成功的作品,但是其中有很多具有話題性的現(xiàn)象,我們從刊物的角度、評(píng)論的角度給予他們的空間是不是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠?”

而在對(duì)青年寫作有限的關(guān)注中,達(dá)爾文主義造成的文學(xué)沖動(dòng)起到了負(fù)面效果,徐晨亮將其總結(jié)為兩種模式化的言說方式:“后浪的闡釋學(xué)”和“成功者的闡釋學(xué)”。“60后”“70后”“80后”“90后”,文學(xué)代際仿佛一浪接著一浪,評(píng)論界不斷致力于找出后浪較之于前浪的特殊性,仿佛只有后浪才能提供新的世界觀和文學(xué)價(jià)值,這就是“后浪的闡釋學(xué)”。在徐晨亮看來,所謂的新穎性和異質(zhì)性應(yīng)該是闡釋之后的結(jié)果,絕非浮在地表的標(biāo)尺。“就好像說一個(gè)石質(zhì)椅子,材料從礦石中反復(fù)提取,但我們不能進(jìn)到礦山內(nèi)部沒有找到椅子就說貧瘠,那里全是原石。批評(píng)家的責(zé)任就在于有效地進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),把‘椅子’闡釋出來。”“成功者的闡釋學(xué)”貽害更甚,仿佛文學(xué)史是偉大作家的發(fā)跡史,其余普通寫作者全處于陰影之下無法顯形。“我覺得那些所謂的文學(xué)史的成功者,他們不過是一些幸存者而已,只不過他在寫作這條路上堅(jiān)持得久一點(diǎn),堅(jiān)持到他足夠?qū)懗鲞@些成功的作品。與他同時(shí)代同一時(shí)期寫的那些同行者未必沒有才華,甚至從寫作的各個(gè)方面不遜于他。”在徐晨亮看來,青年寫作不是賽跑,不是誰先體現(xiàn)出超越于年齡的成熟就是成功撞線,就成為這一代人的代表。“很多時(shí)候給文學(xué)帶來啟示的東西未必是成功的,有可能是挫敗感帶來的啟發(fā)性。除了文學(xué)史上留下名字的,大部分可能都會(huì)成為文學(xué)史的背景,但他們?nèi)砸饬x重大。” 青年作家、《當(dāng)代》雜志編輯孟小書也認(rèn)為,媒體對(duì)青年寫作關(guān)注的熱情,已經(jīng)超出了青年人本身對(duì)文學(xué)的熱情,這體現(xiàn)了業(yè)內(nèi)輿論話題的單一和匱乏。“這或許不是青年作家應(yīng)該反思的,而是評(píng)論家或者期刊編輯應(yīng)該要反思的東西。”

“徐晨亮們”的“吐槽”看似尖銳,其實(shí)只是在重申常識(shí):批評(píng)家要為文學(xué)園地的生態(tài)環(huán)境負(fù)責(zé),文學(xué)不是“種瓜得瓜、種豆得豆”,實(shí)用性不足以衡量所有作品的意義。

媒介之變

《作品》雜志副總編王十月的一段分享引發(fā)了會(huì)上熱議。王十月認(rèn)為,在新媒體時(shí)代,文學(xué)傳播應(yīng)注重和新興媒介緊密結(jié)合,比如抖音。

自2020年4月入駐抖音APP以來,《作品》雜志社官方號(hào)共發(fā)布作品11條,視頻內(nèi)容均為介紹當(dāng)期刊發(fā)作品、展現(xiàn)編輯工作日常、賞讀知名作家手稿,獲贊數(shù)和粉絲數(shù)均有兩千余。刊物負(fù)責(zé)人王十月用個(gè)人抖音號(hào)試水,也收割了6萬獲贊,1.6萬粉絲,成為了一名小小“文學(xué)”網(wǎng)紅。王十月說,自己本以為抖音上的年輕人會(huì)喜歡金庸,但沒想到文學(xué)的流行面孔早已革新,新一代年輕人對(duì)武俠小說興趣有限,對(duì)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)認(rèn)同感更高,“你要是膽敢在抖音上說一句《雪中悍刀行》不好看,至少能有十萬的播放,不過他們不會(huì)給你點(diǎn)贊”。王十月發(fā)現(xiàn),新一代年輕人的認(rèn)知已經(jīng)和“70后”的自己有著極大的差別,自己對(duì)年輕人的所思所想知之甚少,做抖音能倒逼他按照年輕人的想法思考,也能讓刊物的內(nèi)容最大限度地被更多讀者熟悉。按照抖音短視頻的運(yùn)行機(jī)制,要在20秒內(nèi)將核心的內(nèi)容提供給用戶,撰寫抖音文案時(shí),他發(fā)現(xiàn)自己以前的寫作廢話太多,“要按照抖音文案的標(biāo)準(zhǔn),一篇文章最后留下的就是精彩的東西”。

《作品》雜志抖音頁面及網(wǎng)友評(píng)論

時(shí)代浪潮中的任何人都無法忽視一個(gè)時(shí)代中最強(qiáng)勢(shì)的傳播形態(tài),報(bào)紙、電視、個(gè)人電腦都曾迅速興起并占領(lǐng)世界。但文學(xué)的特性能通過快節(jié)奏、碎片化的短視頻形式展開嗎?“我們老感覺我們?cè)诖蠲浇榈能嚕鋵?shí)媒介根本不重視,對(duì)于新媒介來說文學(xué)一點(diǎn)都不重要,說一句可能不太恰當(dāng)?shù)脑挘瑥?qiáng)大的媒介就是在不斷地誘奸文學(xué)。”何同彬在了解過短視頻傳播后得出了和王十月不同的結(jié)論,他認(rèn)為,包括青年寫作在內(nèi)的文學(xué)創(chuàng)作不可能通過新媒介來得到太大的推介和變化,有效傳播非常有限。

“看的人多就好嗎?”黃德海也反問道。“為什么看抖音的人比看文字的人多?因?yàn)樗茄輵颍兑羯蟻砭褪菓颍粋€(gè)傻瓜去表演也比一個(gè)聰明人寫的文字引人注目。”黃德海認(rèn)為,在文學(xué)領(lǐng)域中,過度民主化的選擇不意味著更有價(jià)值,時(shí)代的經(jīng)典作品容不得估算,它在主動(dòng)產(chǎn)生后才會(huì)被大眾認(rèn)識(shí),而非通過某種媒介的強(qiáng)行宣傳。

青年作家宋阿曼同樣對(duì)“媚新”保持警惕,在她看來,爆炸性的新話題、新現(xiàn)象、新技術(shù)雖然看起來耳目一新,但實(shí)際上并非如此,因?yàn)樾鲁霈F(xiàn)的事物難以被一下看清,它是否代表著潮流的未來走向難以判斷。“或許這只是一個(gè)枝杈,不能因形式或素材新就忽視藝術(shù)審美。我覺得還是先進(jìn)行鑒定,而不是直接說這其中存在某種可能性。”

對(duì)此,王十月做出進(jìn)一步解釋,他認(rèn)為讀者的文學(xué)欣賞品味是一個(gè)被引導(dǎo)塑造的過程,而引導(dǎo)與傳播首先要考慮的就是如何影響更多的年輕人。作為一名文學(xué)期刊的負(fù)責(zé)人,王十月認(rèn)為時(shí)下最強(qiáng)勢(shì)的媒介形態(tài)值得倚靠,“過去我們一個(gè)整版的小說書評(píng)出來發(fā)在《南方周末》,大家覺得好,但現(xiàn)在看報(bào)紙的人都少了。如果我們?cè)诙兑羯厦嬷v這個(gè)小說怎么好,它一下子就有幾百萬、上千萬的人看,占用的資源也很小,還能夠把問題闡述清楚。我們一定要抓住這個(gè)時(shí)代最強(qiáng)勢(shì)的傳播手段和傳播媒體來做我們的文學(xué)工作。”此外,王十月認(rèn)為文學(xué)作品的好壞不見得永遠(yuǎn)是少數(shù)人說了算:“這是一個(gè)悖論,少數(shù)人有可能是個(gè)糊涂蛋呢?我們現(xiàn)在糊涂蛋少嗎?經(jīng)常是少數(shù)的糊涂蛋在指揮大家干什么事。”近年來,《作品》雜志在面對(duì)一些年輕寫作者的稿件時(shí),會(huì)采取“群討論”方式,讓微信群里的年輕人提出自己的看法與意見,“我覺得群里的500個(gè)人的判斷能代表他們的態(tài)度,而我一個(gè)人的判斷可能能力不足”,王十月說。

2017年起,《花城》雜志新辟“花城關(guān)注”欄目,在2017年第1期《開欄的話》中何平談到,要“盡可能地打開當(dāng)下中國(guó)文學(xué)的寫作現(xiàn)場(chǎng),盡可能看到單數(shù)的獨(dú)立的寫作者在做什么”,“要讓這些不同的可能性、多樣性和差異性一起浮出地表。”

“從文化傳播者的角度來看,我們當(dāng)然希望當(dāng)下更多的青年讀者能夠接觸到當(dāng)下青年寫作者表達(dá)出來的文學(xué),通過文學(xué)表達(dá)出來的一些對(duì)當(dāng)下生活的思考和觀察,也只有讓覆蓋面更大才會(huì)有更多的文學(xué)傳播,不然我們就有可能失去這一波被別的傳播吸引走的年輕的一代,從而失去他們可能帶來的文學(xué)新的可能性。”《花城》執(zhí)行主編李倩倩認(rèn)為,對(duì)抖音、直播等新興媒介的關(guān)注未嘗不可,“一個(gè)非常優(yōu)秀的青年作者的長(zhǎng)篇小說能銷量幾萬冊(cè),那已經(jīng)站在了金字塔的頂尖。而像李佳琦和薇亞的直播,幾個(gè)小時(shí)的觀看人數(shù)就和一個(gè)省份的人數(shù)相當(dāng)。”文學(xué)市場(chǎng)的覆蓋面遠(yuǎn)小于流量明星的影響力,但更重要的是,傳播方式讓青年人的思維表達(dá)更加多元化,而且這種多元化還在不斷變化當(dāng)中。“比如,十幾年前那一代年輕人追星的時(shí)候可能是盲目的,這一代人追星方式變化了,他們會(huì)討論這個(gè)明星被‘黑’或者被‘粉’背后的資本運(yùn)作、文化形象以及話語權(quán),他們的間接經(jīng)驗(yàn)是在幾代人的間接經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上累積出來的一種思考,他們的思考更加社會(huì)化。”李倩倩說,不能小看新一代年輕人,應(yīng)該用文學(xué)方式感染他們,讓他們走進(jìn)文學(xué)。“無論是抖音或是其他,只是想讓他們更多的看到,有這種可能性我們才能走向經(jīng)典性。”同時(shí),李倩倩認(rèn)為,不能將對(duì)“優(yōu)秀文學(xué)”的框定過于狹隘或保守,過早地把當(dāng)下的“優(yōu)秀作品”加以界定,需要長(zhǎng)時(shí)間對(duì)文學(xué)的未來性和開放性秉持包容。

怎樣“可能”

本次會(huì)議的地點(diǎn)選在南寧市青秀區(qū)古岳坡,也是歌詞作家古笛的家鄉(xiāng)。由古笛創(chuàng)作的民歌《趕圩歸來啊哩哩》,表現(xiàn)了彝族姑娘趕圩歸來喜悅、歡快的心情,傳唱廣泛。作家東西注意到,歌詞中最出彩的部分并不是具體的內(nèi)容,而是作為襯詞的“啊哩哩”——

“啊哩哩”是廣西百色隆林的方言,意為“姑娘”,“啊哩哩”也是當(dāng)?shù)氐拿褡逡魳返囊环N曲調(diào)。這首歌因此取名“啊哩哩”,既有民族特色,又便于傳唱。

“一首歌可以靠音樂將它烘托起來,甚至不用歌詞都可以,但作家如果全是些襯詞,靠評(píng)論家?guī)臀覀円r托起來,估計(jì)評(píng)論家會(huì)很累。”東西對(duì)青年作家寫作的“襯詞化”表達(dá)了自己的擔(dān)憂。

《南方文壇》青年編輯李北京認(rèn)為,現(xiàn)實(shí)感和歷史意識(shí)的不足是制約青年寫作可能性的兩個(gè)方面。“翻開青年作家的作品,我發(fā)現(xiàn)青年寫作缺的不是知識(shí),也不是思想,也不是想象和敘述的能力,而是現(xiàn)實(shí)的感受力。我們身處現(xiàn)實(shí)之中,但眼睛被屏幕占著,耳朵是被耳機(jī)塞著。我們對(duì)現(xiàn)實(shí)的感受正在逐步退化,甚至喪失,而感受的退化和喪失帶給寫作的影響可能是對(duì)現(xiàn)實(shí)的沉默與無語。”李北京認(rèn)為,與前輩作家相比,青年寫作缺乏人間煙火味。“人間煙火味看似簡(jiǎn)單,其實(shí)是考驗(yàn)一個(gè)作家的功力。如果現(xiàn)實(shí)的感受不足,細(xì)節(jié)就出不來,細(xì)節(jié)出不來人間煙火就華而不實(shí)。我們要的是如何讓細(xì)節(jié)既有人間煙火,又能夠讓它飛揚(yáng)起來。”歷史意識(shí)與其說是一個(gè)題材問題,不如說是寫作者處理自身與傳統(tǒng)關(guān)系的方法。艾略特認(rèn)為,傳統(tǒng)不是被繼承的,而應(yīng)該被反抗。李北京對(duì)艾略特的觀點(diǎn)提出修正:傳統(tǒng)不僅可以被繼承,而且只有繼承才能更好地反抗。他觀察到,“90后”作家的文學(xué)傳統(tǒng)更多地接續(xù)著西方文學(xué)經(jīng)典,但在對(duì)文學(xué)翻譯的習(xí)得過程中,語言與細(xì)節(jié)往往無法捕捉得精確。“今天青年作家的語言,經(jīng)得起品味的似乎有點(diǎn)少了,是時(shí)候向內(nèi)轉(zhuǎn)了。”

語言如何經(jīng)得起品味?評(píng)論家楊慶祥給出的建議是“漢語加密”。在楊慶祥看來,當(dāng)代作家的總體語庫的建構(gòu)仍處于未完成狀態(tài),大多數(shù)作家的語詞單調(diào)、用語貧瘠。在新媒體大環(huán)境下,語言的去中心化呈現(xiàn)出平淡無奇的整體景觀,“所有人的語言都變得透明,所有的人都被控制住,這是資本和權(quán)力最樂于看到的結(jié)果。”人的存在與思想和語言緊密聯(lián)系,作家寫作應(yīng)“各行其是”,通過加密拒絕一部分讀者,同時(shí)構(gòu)造新的語言內(nèi)質(zhì)。

參與研討的作家評(píng)論家

阻礙青年寫作可能性發(fā)生的,不只上述“技術(shù)原因”。何同彬?qū)η嗄曜骷业膼盒浴氨F(tuán)取暖”很排斥:許多人取的不是文學(xué)的“暖”,而是各種資源、利益與權(quán)力,他們的寫作在同一語境中不斷繁殖,最終形成了建立在盤根錯(cuò)節(jié)的關(guān)系之上的板結(jié)化了的惡性“青年共同體”,“這種共同體沒有任何青年性可言”。但如果“抱團(tuán)取暖”是一種良性互動(dòng),則會(huì)對(duì)青年寫作增益不小。《人民文學(xué)》副主編徐則臣認(rèn)為,青年作家彼此之間的交流不應(yīng)限制于交流技藝、交流情感,還要交流對(duì)世界的認(rèn)知,交流如何在寫作中呈現(xiàn)現(xiàn)實(shí)生活中核心的疑難和核心的情緒,尋找核心的那種修辭。具體的寫作是一個(gè)人的戰(zhàn)斗,但尋找共通的傳統(tǒng)、歷史與文化是一代人共襄盛舉。

張柱林、李約熱、陳愛中、朱厚剛、陶麗群、小昌、徐小雅等作家評(píng)論家也不約而同地談到要擁抱活力與銳氣,時(shí)刻勤奮并自省。當(dāng)然,青年作家的創(chuàng)作本身永遠(yuǎn)擁有最大的可能性。絕大多數(shù)青年作家都已經(jīng)意識(shí)到,為了給評(píng)論家提供闡釋抓手而故意在文本中埋“梗”的寫作方式與為了發(fā)表而追逐寫作數(shù)量造成的自我重復(fù)都毫無意義,此刻不過是一個(gè)起點(diǎn),地平線的那頭是博大的生命能量與世界經(jīng)驗(yàn),寫作的目標(biāo)是為了與自己的生命建立聯(lián)系。這些青年作家在研討中迸濺的思維火花分外閃亮——

在宋阿曼看來,“‘青年寫作’這個(gè)詞非常書面,是站在批評(píng)家立場(chǎng)上的。對(duì)于寫作的人來說青年寫作就等于我的寫作。”宋阿曼認(rèn)為,“不管什么樣的生理年齡,但凡是作家的精神不停止成長(zhǎng),不管他嘴上怎么說,內(nèi)心肯定是不愿意放棄在紙上鍛造的驕傲的——他心里肯定有他自己狂傲的時(shí)刻,他不會(huì)輕易自己宣告自己停止生長(zhǎng)。只要一個(gè)人不停止地探索自己,肯定會(huì)產(chǎn)生一些意義和危機(jī)。”化解這些意義和危機(jī),歸根結(jié)底還是要靠寫作者本人,在停與寫之間,解決事物未完成的可能性。

丁顏在18歲時(shí)完成了一部30萬字的長(zhǎng)篇小說,但無論投稿何處都無人接收。不過現(xiàn)在再回頭看這部幾年前的少作,她反而不愿意再拿出來出版了。“我覺得‘新時(shí)代青年寫作的可能性’對(duì)我們青年來說就是一種邊寫作邊成長(zhǎng)的過程。”在文章中,丁顏用形象化的比喻闡述了自己對(duì)寫作的思考:“寫作的要旨是寫。就如得到一粒種子,放在手心里看著它,想象它能長(zhǎng)成什么樣子,會(huì)越想越縹緲,要有種下去的勇氣,然后澆水施肥,等緩慢出土,緩慢長(zhǎng)大,最好綠葉繁茂,開出花,至于結(jié)果,大方一點(diǎn),交給讀者也是可以的。”無盡的繁花都來源于最初的種子,不是所有的種子能夠發(fā)育成繁花朵朵。但所有的種子亦都有通向盛開的可能性。

讀罷波德萊爾《對(duì)幾位同代人的思考》,周愷對(duì)波德萊爾評(píng)價(jià)雨果的斷語印象深刻:“許多年以來,維克多?雨果已經(jīng)不在我們中間了。”“(雨果)屬于罕見的人物,這種人在文學(xué)界比在其他領(lǐng)域尤為罕見,他們從歲月中汲取新的力量,他們由于一種不斷重復(fù)的奇跡而越來越年輕、越來越強(qiáng)壯,直至墳?zāi)埂薄V軔鹫f,大概就是受了這篇文章的影響,他總是刻意回避周遭,遠(yuǎn)離寫作的朋輩,但近來才意識(shí)到,維克多?雨果在“我們”中間也好,不在“我們”中間也好,本就與“我們”無關(guān)。

也正如王蘇辛所說,“我們要面對(duì)眼高手低的現(xiàn)實(shí),首先就要能夠耐心對(duì)待我們寫作中已知的那部分事實(shí),讓它成為我們作品得以清晰的通道。很多時(shí)候,寫作的不準(zhǔn)確,或者小說力量難以持續(xù),就是我們對(duì)已知的內(nèi)容,描述得過于粗糙,對(duì)于未知的部分,又表現(xiàn)得過于迫切,殊不知‘生生不息’的基礎(chǔ),是保護(hù)事物的根基,而根基的基礎(chǔ),就是我們對(duì)已知問題的把握能力。”

保持青年性,去除陳腐氣,在不斷地思考中開發(fā)自身寫作的邊際。這是一項(xiàng)漫長(zhǎng)的事業(yè),青年作家與批評(píng)家無論年齡,都需要一生堅(jiān)持探索——也正因如此,青年寫作永遠(yuǎn)充滿無限可能性。(中國(guó)作家網(wǎng) 陳澤宇)

與會(huì)作家批評(píng)家合影

(會(huì)議照片由《南方文壇》雜志社提供)