陳寅恪著作進入公版,簡體字版《陳寅恪合集》出版引發爭議

來源:澎湃新聞 | 徐蕭 2020年03月24日08:51

陳寅恪是我國20世紀最負盛名的歷史學家,同時他也被視為是中國文化托命之人。其在生前曾要求自己的著作必須以繁體豎排的形式出版,此后出版界一直遵循此意不出簡體字版作品。

2020年陳寅恪逝世已過50周年,其作品著作權權利保護期終止,進入了公有領域。近日,譯林出版社簡體字版《陳寅恪合集》出版的消息,引起學術、出版界關注。有學者認為,即便進入公版期,也應遵照陳寅恪先生生前遺意;也有人認為,出版簡體本有助于推動學術普及、陳寅恪先生思想傳播,其實是好事。

青年時代的陳寅恪(右)與吳宓(左),截自吳學昭《吳宓與陳寅恪》插圖

陳寅恪的遺愿是什么

關于陳寅恪生前留有“不出簡體本”的遺愿,已成知識界的固有印象。這一印象可能主要來自吳宓之女吳學昭的作品《吳宓與陳寅恪》(增補本)(三聯書店2014年)。

在書中,有一段關于寅恪先生憂心文字改革的文字:“據美延回憶,國家文字改革委員會公布改革方案以前,寅恪伯父即對于中國文字將改為拼音而以簡體字過渡,持不同意見……寅恪伯父曾托章士釗帶話給毛公。章老后來告知,大局已定,不容再議。寅恪伯父反對改漢字為簡體,畢生未寫簡體字,且留有遺言,他的著作,必須用繁體字直排出版,否則寧可埋入地下。”

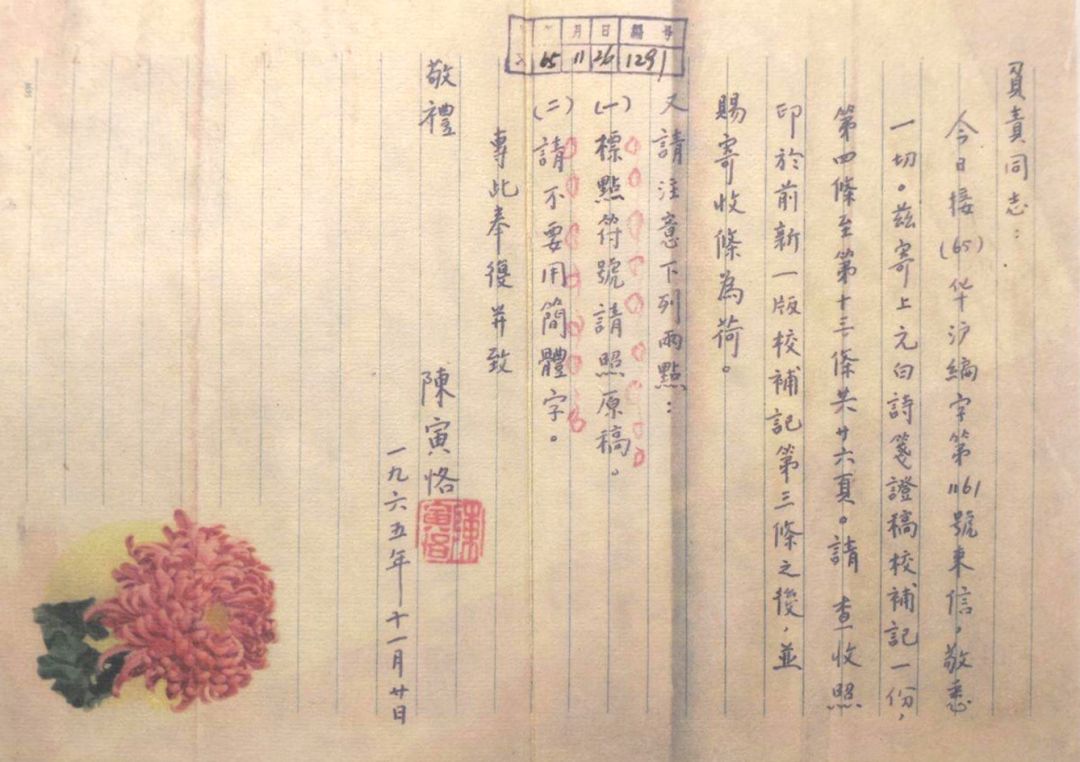

而在1965年11月20日致中華書局上海編輯的書信中,陳寅恪特別提到:“又請注意下列兩點:(一)標點符號請照原稿;(二)請不要用簡體字。”此外,陳寅恪長女陳流求在接受媒體訪問時也曾表示:“父親生前說過,他的一切作品無論是詩詞還是文史,確定出版物都要繁體豎排。父親曾經說過,繁體字和簡體字解釋的意義不完全一樣,有一些東西我們看不懂需要查閱《康熙字典》。一直以來父親看的書、學習的知識都是用繁體字呈現,他覺得有些簡體字不能代表那個意思。”

陳寅恪一九六五年十一月廿日致中華書局上海編輯所書信。書信手跡出處為:《唐代政治史略稿(外一種)》所附《陳寅恪先生致古典文學出版社、中華書局上海編輯所書信》,上海古籍出版社2016年版

實際上,此前出版的陳寅恪作品確實都遵循了此意,甚至在《吳宓與陳寅恪》還出現了陳寅恪詩為繁體而吳宓詩為簡體的情況。

然而自2019年10月7日起,陳寅恪去世滿五十年,按照《中華人民共和國著作權法》,著作權中的財產權和發表權的保護期為作者終生及其死亡后五十年,此后進入公有領域(public domain),也就是常見的公共版權,任何出版社和個人在不侵犯其修改權、署名權、保護作品完整權這三種權能的前提下,可以自由使用。

在這種情況下,簡體本陳寅恪作品的出版也就有了可能。在一些出版人看來,既然進入公版,那作者的遺愿也就無從談起,出版簡體本完全合法合規,只是從情理上講,仍有討論的空間。

一位資深出版人對澎湃新聞表示,“陳先生生前不允許出簡體版。既然有這個前提在先,就有個職業倫理問題。這是行業的常識,每一行當都得尊重常識。”

然而在譯林出版社出版顧問、《陳寅恪合集》策劃組稿人江奇勇看來,陳先生對于著作排版的要求是基于某個歷史時期的一種個人態度,并不是“遺愿”。

“如果真的有‘遺愿’,倒是值得好好思索推敲一番,先生的遺愿到底是什么。老先生必然是希望更多人讀懂,而不是做形式上的封存。半個多世紀過去了,如今的讀者與當年已經截然不同,不論是當年繁體豎排的文化堅守,還是今日簡體橫排的推而廣之,都是在精神上遵循先生的‘遺愿’。如果今天還在用繁體豎排拒人于千里之外,埋先生于故紙堆中,便是辜負了陳先生寶貴的精神遺產。”江奇勇告訴澎湃新聞。

他以卡夫卡的遺愿為比照談道,卡夫卡曾聲稱要焚毀自己所有的作品,臨終前也不忘叮囑自己的朋友。如果當年這位朋友遵照了卡夫卡的“遺愿”,對于整個人類文明都是巨大的損失。“史家與作家本質不同,文學作為向內而生的表達,不愿示人情有可原,而治史意在鑒古喻今,承前啟后,史家如同人類文明的火炬手,如果其著作因閱讀障礙而失去傳承乃至丟失火種,那就太遺憾了。”

陳寅恪之所以堅持繁體豎排,或許與文化托命的內涵有關。“陳寅恪先生被認為是中國文化托命之人,我想所謂文化托命的內涵之一就是他對于面對歐風美雨的沖擊和中國革命的掃蕩而無可奈何花落去的中國精英文化的苦心傳承,這其中之一就是他生前所立下遺愿:所有著作、詩文集等都必須以繁體字出版,或許只有繁體字以及每個字背后所勾連的中國文化的脈絡與義理,才能最大程度地保存中國文化的精義。這就像我曾經在《詩人痖弦》一文中引用詩人的話:古人讀豎排繁體字是頻頻點頭,而現代人讀橫排簡體是一直搖頭,說明古人敬惜字紙閱讀經典時有敬畏之心。陳寅恪先生曾經說過,中國的每一個字細細追索就是一部文化史。試想刪繁就簡之后中國的部分文字的外形已經與原意脫嵌了。” 華東師范大學歷史系副教授唐小兵對澎湃新聞表示。

《陳寅恪合集》 譯林出版社

學術研究的簡繁差異在哪里

除了基于作者遺意的考慮,一些學者對于簡體本在繁簡轉換過程中可能出現的紕漏和誤讀表示了擔憂。

“從學術研究的角度考慮,簡體版容易在某些語句中引起不必要的誤讀,特定的詞匯更可能引起誤讀。所以,學術研究肯定以繁體為好。” 復旦大學中文系教授侯體健告訴澎湃新聞,雖然陳寅恪先生是近人,但問題是其作品中大量引用古典文獻,“這就好比錢鍾書的《圍城》出簡體本肯定沒問題,但《談藝錄》《管錐編》出簡體,肯定會引起許多不必要的誤讀。”

在復旦大學歷史系副教授仇鹿鳴看來,只要符合現行版權法規,出版簡體本這一行為本身沒有問題。無論是以簡體還是繁體出版,提高編校質量,才是一個出版社的本分。

“出版社是商業機構,有盈利動機,這點無可厚非,但盈利的同時,能推動學術的普及,其實是好事,但盈利不等于營銷,之前看到有出版機構把呂思勉的書反復改編甚至改頭換面,甚至名字惡俗到《你一定愛讀的極簡中國史》,這就過分了。”仇鹿鳴說道。

對此,江奇勇表示,熟悉古籍校勘的讀者會明白,校勘是一項永遠不會結束的工作,不要說現代出版的古籍會有紕漏,就是作為底本的古本也有大量的紕漏,都是在逐步地考證、修正過程中。

“我們新版《合集》延請領域內的專家和編校團隊進行了極為艱苦的編校、審讀工作。每一本書編輯、校對都在五次以上。對于繁簡轉換中出現的文字錯誤一一修正,而最艱苦的任務卻是標點符號的調整。由于古籍中的標點與現代的標注方式有所不同,造成了閱讀的困難。”江奇勇介紹,新版《合集》依據二〇一一年十二月發布的國家標準《標點符號用法》,對底本的原標點做了必要的調整和補充,尤其是考籍核典,盡可能全面、正確地添加了書名號,使得閱讀更為流暢。除此之外,在編輯過程中,編校團隊盡可能地對底本文字做了勘對,徑改了其中存在的文字訛誤。對異體字,除陳氏征引文獻中的人名、地名、古籍名中的之外,均改用通行正字。

“其匯編過程亦整理過程:無論是繁體字轉簡體字、異體字改通行正字,還是添加書名號,均耗時費力考籍核典,殫精竭慮決定取舍,以盡其意,以求準確。”

不過即便簡體本質量上乘,從學術研究的角度出發,古典人文學界仍更傾向于使用繁體本。“就我個人來說,在研究中,我不會使用簡體本。”侯體健說道。

簡體本的意義在哪里

早在2009年就有名為“laoshan”De 網友在豆瓣陳寅恪小組發帖,提出如果出版簡體橫排本陳寅恪作品會如何。“如果陳寅恪的書簡體橫排,價格適中,會怎樣?反正我肯定會去買。”laoshan寫道,隨即引發了網友就作者遺愿、繁簡文化等問題的爭論。

江奇勇表示,以前陳先生的著作都按照先生的一貫要求,以繁體字豎排形式出版。“1995年,陸鍵東所著《陳寅恪的最后二十年》由北京三聯書店出版,后成為暢銷書。自此,學院派教授陳寅恪由學界推入民間,并成為話題。其中,陳寅恪撰《清華大學王觀堂先生紀念碑銘》中‘獨立之精神,自由之思想’意義的抉發闡述引發了公眾的特別關注,陳著也風行一時,但其普及度始終與社會關注的熱度相去較遠。耐人尋味的是,由陳寅恪弟子萬繩楠教授根據聽課筆記整理出版的《陳寅恪魏晉南北朝史講演錄》卻暢銷起來,至今不衰。”

究其原因,江奇勇認為,大概是繁體字豎排版式不合后世讀者的閱讀習慣,反倒是用簡體字橫排的由陳寅恪學生整理的聽課筆記更平易近人。

“繁體豎排顯然不利于陳著的傳播,更不利于讀者全面了解陳寅恪的學術成就。”江奇勇說道。

盡管繁體豎排寄托了陳寅恪文化托命的內涵,但唐小兵也對簡體本的出版表示了理解。“現在譯林出版社出版了簡體字版本估計會引發一波討論。對于出版社來說可能是兩難的,繁體字版本陽春白雪曲高和寡,估計越到年青一代越缺乏釋讀能力,很多人會敬而遠之,這樣自然會導致能夠理解陳寅恪先生的讀者越來越匱乏,而簡體字版本又會違背陳先生的遺愿。”唐小兵給出的解決辦法是,不妨將簡體字版本看做是登堂入室的一個過渡,引領年青一代的讀者通過這些版本感覺不夠滿足,進一步按圖索驥去閱讀繁體字版本。侯體健也表示,出版簡體本有利于一般讀者閱讀陳寅恪,有助于其思想的傳播。

在江奇勇看來,古籍的普及,橫排簡體化是相當重要的一步。文言詩詞、文章以橫排簡體編進教科書,為后世人永久傳頌,傳播形式的不同并不折損作品本身的魅力,反而使其為更多人所欣賞。

他特別提及一則軼事:當年《論再生緣》由章士釗帶到香港,屬于擅自出版,沒有經過作者同意。海外出版后,引起軒然大波,反響巨大。后有一海外學人寫了評論的文章,陳先生看到文章后說:“作者懂我。”如果不是所謂“擅自出版”,陳先生的作品便不能流傳到這么廣的范圍,陳先生也與“懂他的人”失之交臂。如今,或許因為簡體本的出版,有更多的人來閱讀,陳先生會碰到更多“懂他的人”,他的思想精神也便獲得了新的生命,被更廣更久地流傳。

盡管陳寅恪的作品多年來一直被視為艱深的專業著述,但在江奇勇看來,其著作也具有很強的普及性。

“在《唐代政治史述論稿》在序言中,陳先生明確寫道,(此書)就是讀《資治通鑒》之前的參考之作。實際上就是普及讀物,只不過那個時代的學生和讀者的水平高一點而已。豎排繁體的排版方式讓不少人對陳先生的著作產生了誤解,而橫排簡體字版的出版,可以說是一次經典普及化的過程,讓陳先生的作品真正走進民間。無論是大中院校的師生,還是歷史學愛好者,都有了另一種選擇,另一個更符合現代人閱讀習慣的版本。對于習慣閱讀豎排繁體的讀者,也并無妨礙,仍然可以選擇其他版本。”

“話又說回來,‘獨立之精神,自由之思想’這十個字,是繁體還是簡體,是橫排還是豎排,理解又有什么不一樣呢?”江奇勇說道。

附:《陳寅恪合集》書目及出版計劃(劃線書目為已經出版)

史集

金明館叢稿初編(2020.6)

金明館叢稿二編(2020.6)

講義集(2020.6)

隋唐制度淵源略論稿(2020.3)

唐代政治史述論稿(2020.3)

元白詩箋證稿(2020.3)

別集

寒柳堂集(2020.6)

柳如是別傳(2020.3)

詩存(2021.2)